国家植物园:扩容增效整合记

王剑英 杨淑君

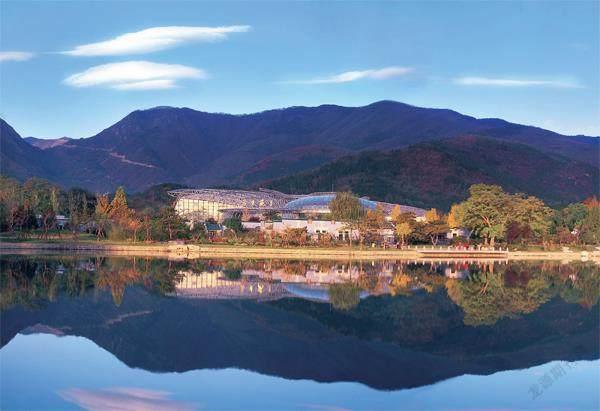

国家植物园湖区

4月的北京,香山脚下,国家植物园北园内,一年一度的桃花节将京城最美桃色如约奉上,碧桃园里,红白碧桃、绛桃、寿星桃等70个品种、万余株桃花盛开,装点出一方桃花世界。

入园前,很多游客在刻有“国家植物园”五个大字的一块巨石前拍照留念。而一年前,这里刻着的还是“北京植物园”。

2022年4月18日,国家植物园正式揭牌,这是我国第一个国家植物园,由中科院植物研究所与北京市植物园整合而成,总规划面积近600公顷。中科院植物研究所在马路南边,北京市植物园在马路北边,两家单位仅相隔一条香山路,因而也被分别称为“南园”和“北园”。

扩容增效整合一年,效果如何?作为位于大国首都的国家植物园,如何发挥示范引领作用?过程中遇到何种挑战,又如何破解?日前,《瞭望东方周刊》探访了国家植物园。

借力国家植物园建设东风,北园将打造五洲温室群,收集五大洲的代表性植物,總展览面积增至2.2 万平方米,收集展示植物超过2 万种。

变化,惊喜

在国家植物园售票处,市民周女士花10元钱买了一张入园通票,她打算先逛面积相对小些的南园,再逛北园。她来过北园很多次,这里景色优美,除了看各色花草、著名的大温室,还能沿着樱桃沟的溪涧漫步,游览卧佛寺、曹雪芹纪念馆等多处历史文化景点,年游客量达350万人次。而南园,周女士却是第一次游览。

南园过去也对公众开放,不过它更像一个略带神秘感的科研大院,很多游客此前甚至不知道这里也可以买票参观。但在植物学界,中科院植物研究所大名鼎鼎,历史可追溯到1928年,拥有包括4名院士在内的全国顶尖植物科研团队,以及亚洲最大的植物标本馆。其温室的镇馆之宝是一棵菩提树,系1954年印度总理尼赫鲁访华时赠送给中国的国礼。

周女士很高兴,因为两园整合又“解锁”了一个新的好去处。

整合之后,2022年南园游客量是往年的2.5倍。

除了人气更旺,南园还有很多大变化。

南园牵头重组了植物生物多样性与特色经济作物全国重点实验室。该实验室整合了中科院两所三园(中科院植物研究所、昆明植物研究所、华南植物园、武汉植物园和西双版纳植物园)的核心力量来组建,聚焦于植物多样性研究、保护和科学利用中的重大科技问题,为我国生态文明建设、植物资源安全保障和农业转型发展提供科技支撑。此外,植物种质资源研究中心、珍稀植物迁地保护基础设施建设等重要项目亦在申报之中。

“发挥南园在科研方面的优势,助力推进国家植物园建设。”国家植物园(南园)执行主任孙国峰告诉《瞭望东方周刊》。

在植物标本收集方面,南园也加快了脚步,目前标本量已达301万份,相比一年前增加了21万份。

在北园,同样有惊喜。

“根据规划,樱桃沟后山近300公顷的山林将被划入国家植物园,成为原生植物保育区。”国家植物园管委会主任贺然告诉《瞭望东方周刊》,这片山林让整个植物园扩容约一倍,海拔最高可达约600米,远超原来的200多米,意味着可将许多亚高山植物引种入园保育,弥补此前这方面的短板。

北园温室也将升级扩容。北园大温室一直赫赫有名,开放于2000年,是当时亚洲最大的现代化单体展览温室,建筑面积达9800平方米,收集展示植物6000余种。借力国家植物园建设东风,北园将打造五洲温室群,收集五大洲的代表性植物,总展览面积增至2.2万平方米,收集展示植物超过2万种。

北园还将建设国家植物种质资源库,计划收集、保护种子、试管苗、DNA等植物离体资源7万种。该项目将补齐国家植物园核心功能,成为国家战略植物资源的储备、研究平台,为国家生物安全提供重要保障。

融合,借力

南北两园各有优势。北园优势在于植物的迁地保护和科普展示,讲究广度与大众性。南园优势在于植物科研,讲究深度与专业性。双园整合之后,各自发挥优势,互相借力,取得了良好成效。

国家植物园内现设有一套植物科普牌示系统,名为“寻孑遗赏花木”。通过扫描二维码,游客可获得推荐路线和相关介绍,自主欣赏中国特有珍稀孑遗植物,探索特色植物深层次知识,具有较强的互动性和参与性。

这是自挂牌以来,南北两园首度精心合作的科普项目,共设置4条路线,其中南园1条、北园3条,于挂牌当天正式投入使用。

2022年秋季,“蕨代风华”蕨类植物专题展在南北两园同时开展,除了展出100余种蕨类活体植株,还展示了具有代表性的科研标本、化石标本、艺术标本、最新研究成果及文创产品等。原计划展期60天,由于受到公众欢迎,延期至80天。其间还举办了多场蕨类植物博物画绘制和标本制作活动,以及学术论坛和科普讲座,现场观展人数达5万余人。

对此,游客纷纷点赞,认为“展览兼顾科学性与趣味性,十分好看”。

“这个展览结合了南园强大的科研力量和北园精致亲民的科普体验。”国家植物园(北园)科普馆副馆长陈红岩告诉《瞭望东方周刊》,“否则单凭任何一方,很难达到这么好的效果。”

此前,南北园也曾有过相关合作。比如,北园多年的品牌活动“专家带您识花草”,会邀请南园专家为观众授课讲解。南园开展科普进校园项目时,往往会邀请北园专家讨论如何将活动设计得生动有趣。

2022年10月11日,北京,国家植物园南园举行“蕨代风华”蕨类植物专题展

但上述合作往往限于部门乃至个人层面,而“寻孑遗赏花木”和“蕨代风华”展览是倾两园之力、自上而下达成的深度融合项目。

“以后,这种深度融合的项目会越来越多、越来越丰富。”陈红岩说,双园合作的珍稀濒危保护植物展等多个项目正在探讨之中。

陈红岩团队经常会参与面向青少年的深度科普项目,需借助专业仪器设施。比如,给孩子们讲解植物的分子分类、分析植物基因间的进化关系时,需用到DNA基因片段扩增仪。借力双园整合,她对进一步借助、利用南园的专业实验室资源充满期待。

孙国峰表示:“南园科研实力雄厚,可从科研支撑、人才培养等方面给予北园助力,包括共享科研仪器平台、大数据平台及共同申报重大科研项目等。北园植物种类丰富,在园艺展示、科普、开放等方面具有优势,可从植物多样性、科普、传播等方面为南园助力。双方优势的有机融合,将使国家植物园的主体功能更加完善。”

引领,对标

中国现有两家国家植物园,即位于北京的国家植物园和位于广州的华南国家植物园。双方在兰科植物的收集方面均有深厚积淀。2023年春节,一场主题为“幽兰迎雪至,玉兔踏春来”的兰花展同时在这两家植物园举办。

这是国家植物园设立以来首度联袂举办花展,通過采用统一的设计和宣传方案,国家植物园品牌优势和植保实力得以“牛刀小试”。未来,双方将扩展功能,进行更深入合作。

中国有近200个植物园,除了两个“国字头”植物园要开展多样合作,还需和地区植物园加强交流与合作,起到引领示范作用。

3月下旬,中国植物园学术年会在广州召开,主题为“生态文明背景下的国家植物园体系建设”,全国80多家植物园及相关机构、400多人参加现场会议。国家植物园派出15名专家参会并发表学术报告,主题涉及国家植物园选址、外来入侵植物研究、野外活植物采集技术等,为国家植物园体系建设建言献策。

2022年8月,在云南举办的洱海论坛上,中科院植物研究所副所长冯晓娟分享了国家植物园在推进全球生态文明建设方面的贡献和实践。洱海论坛是联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(COP15)重大主场外交的配套外宣活动,来自近30个国家的驻华使节、国际组织代表等参会。

2022年11月,在武汉举办的国际湿地公约大会论坛上,贺然以《守护“在河之洲”,国家植物园的使命与担当》为题,阐述国家植物园将为世界湿地植物多样性保护和永续发展贡献力量。

历史问题的解决不可能一蹴而就。为推进两园有机整合,自挂牌以来已建立了三重沟通协调机制。

目前,北园正在着手两个国际范的项目:一是筹备主办年内在京召开的北半球植物多样性保护与利用国际研讨会;二是申办2024年第20届国际植物学大会的植物园论坛。

北半球植物多样性保护与利用国际研讨会预期邀请世界各国,尤其是北半球地区(涵盖欧亚大陆和北美洲地区)相关专家研究、探讨行业话题,号召各国积极承担对植物多样性保护的责任和义务。国际植物学大会则是全球植物科学领域规模最大、水平最高的学术会议,每六年举办一次。

邱园是英国皇家植物园,历史超过260年,面积120公顷,现收藏植物超过3万种,拥有闻名遐迩的温室,并设有标本馆、图书馆和千年种子库。其也是世界闻名的科研机构,其丰富的收藏以及针对全世界植物多样性、可持续发展等方面的贡献使之享誉国际,2003年被联合国认定为世界文化遗产。

“国家植物园规划的很多内容,比如物种收集量、标本收集量、科研科普、设施建设等,都在对标邱园。”贺然说,“目前,我们和邱园确实还存在差距,但将来我们一定会成为世界一流的植物园。”

挑战,未来

增效整合也面临挑战。最大的挑战在于,南园隶属于中科院系统,北园隶属于北京市公园管理系统,此前各自独立发展了数十年,人员编制和资金渠道也不同。截至目前,国家植物园还不是独立的法人机构,即没有实质性的主体机构。

历史问题的解决不可能一蹴而就。为推进两园有机整合,自挂牌以来已建立了三重沟通协调机制,包括由国家林业和草原局、住房和城乡建设部、中国科学院和北京市共建的四方协调机制,统筹协调解决重大问题;由中国科学院和北京市政府共同成立国家植物园理事会,研究解决国家植物园建设、运行、管理中的问题;南北两园成立的管委会,协调解决运行管理中的具体问题。

2023年初,国家植物园就建设方案及规划等问题召开专家论证会,对国家植物园体系建设、体制机制、人才队伍和保障措施等提出建议。

“目前,南北园正在平稳有序推进共商、共建、共管、共享的管理模式。”孙国峰表示,“南北园都期待未来能实现深度融合。”

在规划层面,南北园已构建了可持续发展的新格局,包括统一标准、统一建设、统一标识、统一运行等方面。

2022年揭牌当天,南北园共设置了3个会场举行仪式。在主会场的孙国峰心潮起伏:“国家植物园从提议到落地历经近70年,几代科学家的夙愿终于得偿,不容易啊!”仪式原计划邀请当年写信的10位科学家中尚健在的两位老人阎振茏、王文中莅临主会场,由于身体原因,两人均未能出席。2022年底,阎振茏逝世。

在分会场的陈红岩也感动落泪。那天为北园门前巨石揭开红布的有3人:76岁的老园长张佐双、40岁的现任园长贺然和37岁的青年兰花专家王苗苗。他们代表着植物园建设继往开来、代代传承。

贺然表示:“我们既是历史的见证者、创造者,也是传承者。我们要具备更广阔的国际视野和胸怀格局,也要承担更重的历史责任,为建设中国特色、世界一流、万物和谐的国家植物园而努力奋斗。”

2022年5月7日,北京,国家植物园南园进入蝟实花期,一条开满蝟实和流苏花的小径成为网红打卡点