抗血栓治疗对急诊胆囊切除术后并发症的影响

夏晓华,沈晓霜,刘瑞文

(江苏大学附属昆山医院肝胆外科,江苏 215300)

抗血栓治疗(antithrombic therapy,ATT)包括抗血小板治疗、抗凝治疗和溶栓治疗,在心脑血管患者中常用于预防和治疗血栓栓塞并发症。但关于接受ATT 治疗患者手术期间或术后发生出血并发症的风险仍不明确,有关研究的结果不尽一致[1-6]。大多数研究认为围手术期继续单药抗血小板治疗的满意度较好,但在紧急情况下停用其他抗血小板药物而单用阿司匹林的术前管理较困难。JOSEPH 等[7]通过病例对照研究显示,紧急胆囊切除术中出血超过100 mL、术后贫血及输血需求方面阿司匹林组与非阿司匹林组无显著差异。此外,抗血小板治疗在炎症状态下的作用尚不清楚。本文回顾性分析我院2015年1月—2019年12月行紧急胆囊切除术的急性胆囊炎患者148 例临床资料,评估ATT 对患者围手术期情况和预后的影响。

1 资料与方法

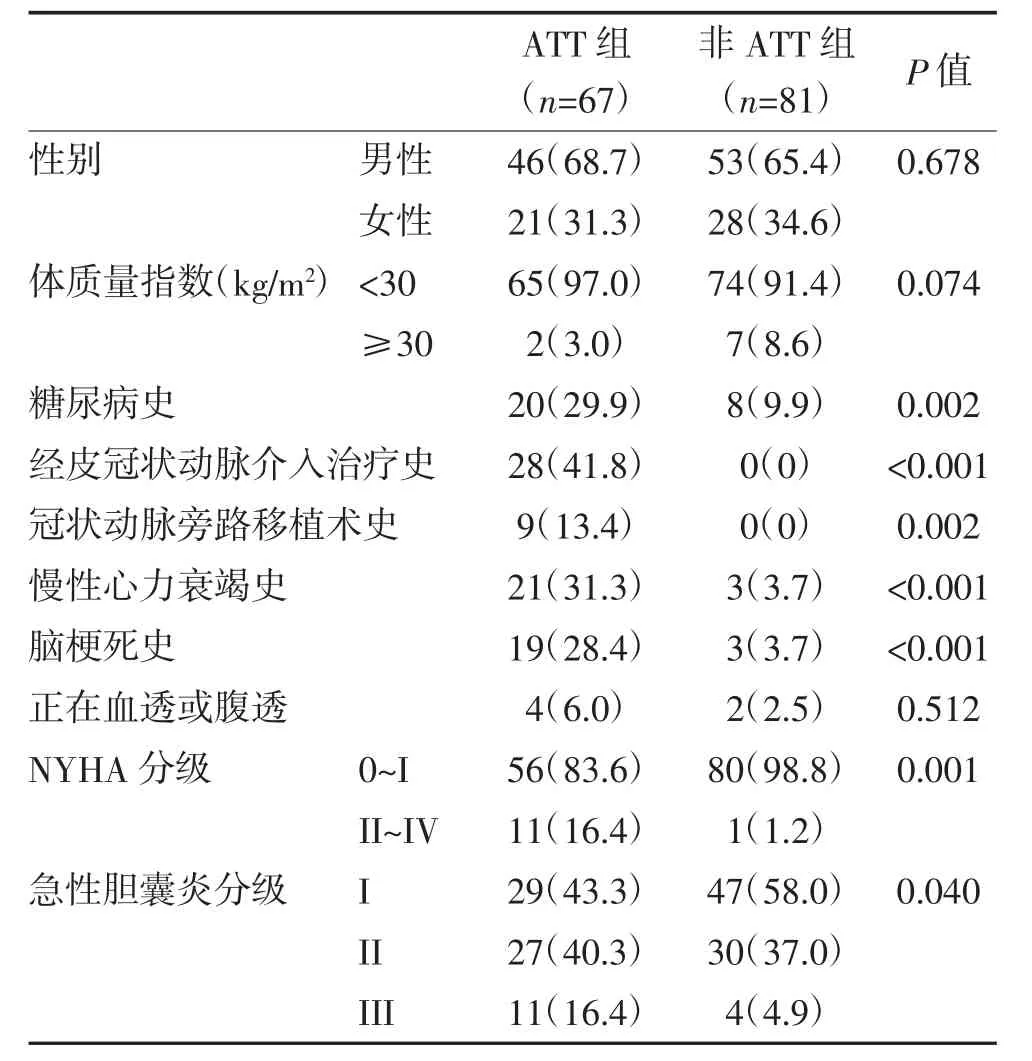

1.1 一般资料 行紧急胆囊切除术的急性胆囊炎患者148 例,其中67 例持续抗血栓药物治疗直至手术为ATT 组,另81 例未接受抗血栓治疗为非ATT组。急性胆囊炎诊断和分级参照东京指南或中国急性胆道系统感染诊断和治疗指南(2011 版)。ATT组中位年龄为76(53,95)岁,大于非ATT 组的69(30,90)岁,差异有统计学意义(P<0.001)。ATT 组NYHA 分级II~IV 级、糖尿病史、经皮冠状动脉介入治疗史、冠状动脉旁路移植术史、慢性心力衰竭史和脑梗死史、急性胆囊炎严重级别比例高于非ATT组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。ATT 组中有57 例接受抗血小板药物治疗,其中15 例接受2种及以上抗血小板药物;21 例接受抗凝治疗,其中11 例同时服用抗血小板药物。抗血小板药物治疗指征主要是心绞痛,其次为脑梗死既往史,抗凝治疗指征主要是房颤。

表1 两组一般资料比较 n(%)

1.2 观察指标 (1)围手术期相关指标:手术方式、手术时间、术中出血量、术中大量出血、输血率、术后住院时间。(2)术后并发症:采用Clavien-Dindo 分级系统对术后并发症进行评估[8],其中Ⅱ~Ⅲ级为显著并发症,>Ⅲ级为严重并发症。术后出血并发症包括胃肠道出血、腹腔出血和腹壁血肿。胃肠道出血为消化道呕血或黑便等症状性出血伴有血红蛋白显著下降,需要输血和(或)治疗干预。腹腔出血为腹腔引流出血液或腹部膨胀伴影像学表现和血红蛋白的下降。手术死亡率统计术后30 天内死亡患者。结局指标主要为术中大量出血(>500 mL)和术后并发症,包括出血并发症。按正常成年人的平均人体血容量,术中大量出血需接受紧急输血治疗。

1.3 统计学处理 应用SPSS 22.0 统计学软件分析数据。偏态分布计量资料以中位数(最小值,最大值)表示,组间比较采用Mann-Whitney u 检验;计数资料以频数和百分率表示,组间比较采用卡方检验或Fisher 精确检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

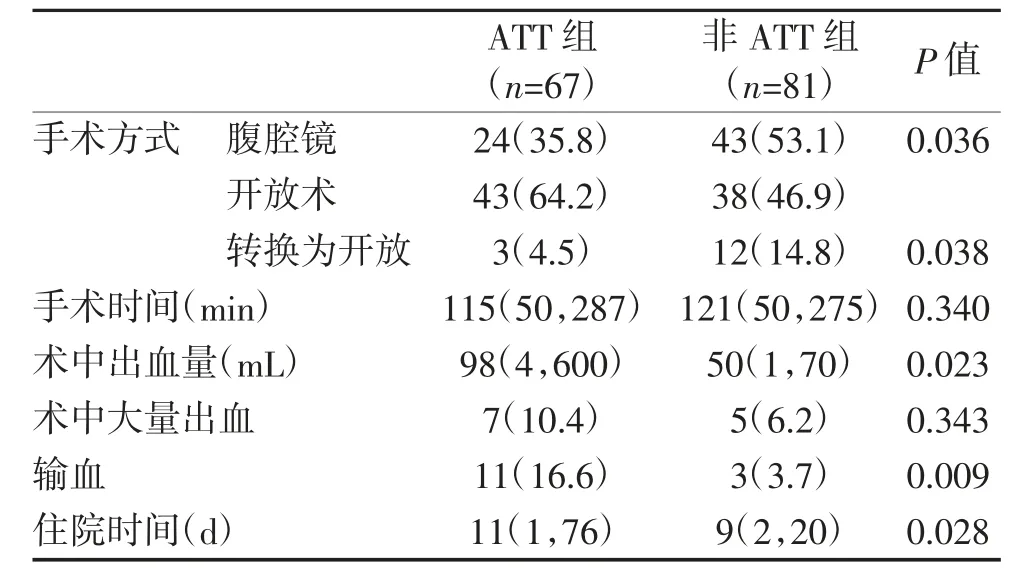

2.1 两组围手术期相关指标比较 ATT 组行开放胆囊切除术占比高于非ATT 组,非ATT 组行腹腔镜手术占比高于ATT 组,腹腔镜转为开放手术率高于ATT 组,差异均有统计学意义(P<0.05)。ATT 组术中出血量多于非ATT 组,输血率高于非ATT 组,术后住院时间长于非ATT 组,差异均有统计学意义(P<0.05),但两组手术时间、术中大量出血发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者围手术期相关指标比较 n(%)

2.2 两组术后并发症比较 ATT 组发生术后显著并发症12 例(17.9%),严重并发症7 例(10.4%),分别高于非ATT 组的4 例(4.9%)和1 例(1.2%),差异均有统计学意义(P<0.05)。ATT 组1 例(1.5%)出现血栓栓塞并发症,非ATT 组无血栓栓塞并发症。术后非ATT 组未发生出血并发症,ATT 组有4 例(6.0%)发生出血并发症,分别为小肠出血、肝包膜下血肿、引流管口出血和病因不明的腹腔出血,均予以保守治疗,3 例需要输血。该4 例术后出血患者均同时接受抗血小板治疗和抗凝治疗,其中2 例服用二联抗血小板药物。ATT 组其他术后并发症包括2 例手术部位浅表感染、2 例肺炎、1 例心力衰竭、1 例胆道渗漏。两组均无死亡病例。

3 讨 论

本研究ATT 组术中出血量多于非ATT 组,差异有统计学意义(P<0.05)。非ATT 组未发生术后出血并发症,ATT 组4 例(6.0%)发生出血并发症,这些患者同时接受抗血小板及抗凝治疗,其中2 例服用二联抗血小板药物。抗血小板药物通过抑制血小板聚集,抗凝剂通过抑制凝血过程用于防止血栓形成,但出血是其常见的不良反应。与单用阿司匹林或华法林比较,二联抗血小板药物或与抗凝治疗联合使用,可能增加胃肠道大出血风险[9-10]。本研究ATT 组有1 例术后消化道出血,可能与急性胆囊炎患者处于应激状态有关,提示接受抗凝治疗的急诊胆囊切除患者要注意手术相关区域出血,同时要预防术后消化道出血。

为了尽量减少出血或其他并发症,Ⅰ级急性胆囊炎可选择抗生素治疗,Ⅱ级急性胆囊炎可选择紧急或早期胆囊引流[11],Ⅲ级急性胆囊炎在器官支持的情况下也建议紧急或早期胆囊引流。胆囊引流主要有三种方法:经皮肝内胆囊引流(PTGBD)、内镜逆行胆囊引流(ENGBD)/内镜下胆囊支架植入式手术(EGBS)和内镜下超声引导下胆囊引流术(EUSGBD)。然而,抗凝治疗患者行PTGBD 或EUS-GBD时发生出血的风险尚不清楚,ENGBD/EGBS 或EUS-GBD 需要较高的内镜技术,只能在有限的医疗机构中开展[11]。在条件允许的情况下,腹腔镜手术是减少抗血小板治疗患者急性胆囊炎术后出血的可选择方式[12]。老年急性胆囊炎患者发病后48 h 内进行腹腔镜手术可有效提高康复能力,降低术后严重并发症发生率。