血气分析质量管理江苏专家共识

江苏省医学会检验学分会,江苏省医学会重症医学分会,江苏省麻醉专业质量控制中心,江苏省临床检验中心

血气分析(blood gas analysis)是应用血气分析仪测定人体血液的氧分压(partial pressure of oxygen,PO2)、二氧化碳分压(partial pressure of carbon dioxide,PCO2)和酸碱度(potential of hydrogen,pH),能直接反映肺换气功能、氧合功能以及机体酸碱平衡状况,适用于低氧血症和呼吸衰竭、酸碱失衡等症状的诊断与鉴别诊断,在急性呼吸衰竭诊疗、外科手术、抢救与监护过程中发挥着至关重要的作用[1-2]。随着临床需求的增加和检测仪器的发展,一些血气分析仪将血气和电解质以及代谢物等分析项目结合在一起,成为多种组合的一体化自动分析仪[3]。同时,医院在成本和质量管理方面,对血气分析提出了更高的要求[4],不仅要求多参数同时检测,更要求结果快速准确。因此,对血气分析的质量管理至关重要。

为进一步规范血气分析在临床的开展应用并加强管理,江苏省医学会检验学分会、江苏省医学会重症医学分会、江苏省麻醉专业质量控制中心和江苏省临床检验中心组织江苏省检验医学、临床医学、医务管理等相关领域的专家制定本专家共识。

1 管理架构

共识1:血气分析质量管理工作组应由医务管理部门牵头,明确血气分析质量管理工作组核心组成科室和分工并引入内部监督机制。

工作组由医务管理部门领导,由医务科、检验科、医学工程科、信息科、医院感染管理科及临床使用科室等部门成员组成,定期召开管理会议。

工作组负责管理文件[应包含政策文件和标准操作规程文件,其中政策文件主要包含组织架构、人员培训与授权、室内质量控制(质控)管理、室间质量评价(质评)管理文件等;标准操作规程文件主要包括血气分析仪设备维护、血气分析仪设备操作等]的制定、监督管理体系的执行、对质量管理的持续改进。

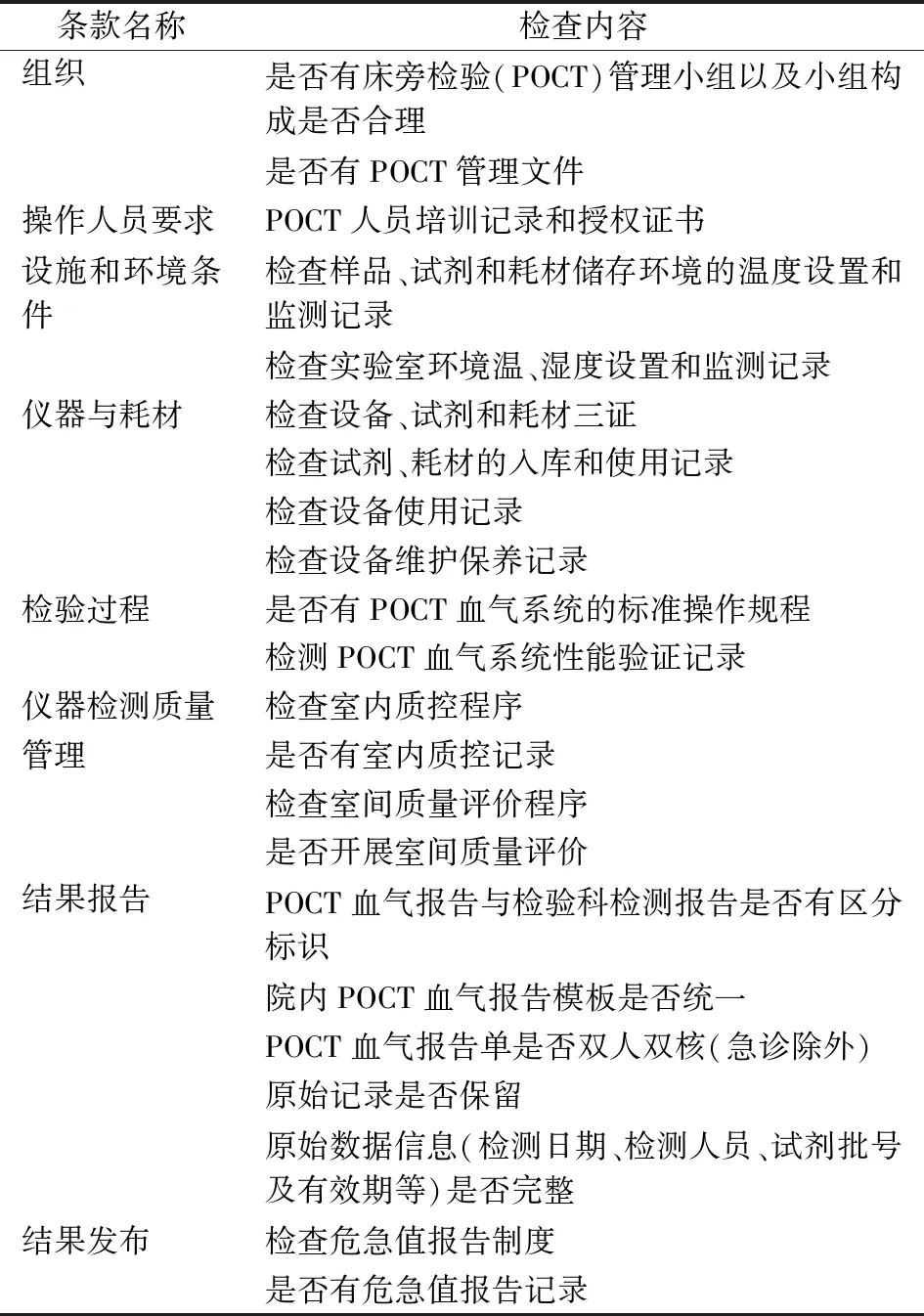

工作组分工如下。(1)医务科:负责医疗机构内管理文件制订与发放(见表1);组织医疗机构内新增开展血气分析科室的评审;负责对血气检测项目的合理使用进行督查;负责组织操作人员进行培训、考核和授权;组织医疗机构内定期开展血气分析项目质量评审工作。(2)检验科:协助医务科对新增开展血气分析科室的评审;指导和审核血气分析仪及试剂的主要性能参数验证(正确度、精密度、线性和稳定性等);指导临床使用科室完成定期室内质控和设备比对等日常质量管理活动[5]。(3)医学工程科:负责仪器、试剂及耗材的统一招标与采购,对于仪器参数可参考本共识2;血气分析仪统一登记管理。(4)信息科:负责仪器与实验室信息系统(laboratory information system, LIS)、医院管理信息系统(hospital information system, HIS)等其他系统的互联互通,检验质量管理软件系统维护升级及故障解决。(5)医院感染管理科:监督仪器使用者严格遵循生物安全原则。

表1 医务科检查文件

2 检测项目

共识2:为更好反映患者机体的状况,帮助临床医生准确判断患者的具体情况,对相关疾病进行准确诊断与鉴别诊断,应关注临床对血气分析项目的需求,开展血气分析的科室综合评估实际需要,确定开展合适的检测参数。

对于血气分析应包含但不限于以下项目:

血气分析应包含的基本检测参数:pH、PO2和PCO2。适用于提示肺本身受累所致氧合障碍,识别和监测呼吸衰竭类型与程度,判断酸碱失衡情况。

建议包含电解质检测参数:氯离子(Cl-)、钾离子(K+)、钠离子(Na+)、钙离子(Ca2+)[6],用于计算阴离子间隙(anion gap,AG)并识别和监测电解质紊乱情况。

建议包含血氧检测参数:总血红蛋白浓度(hemoglobin,Hb)、总血红蛋白中的还原血红蛋白分数(FHHb)、氧饱和度(SO2)、总血红蛋白中的氧合血红蛋白分数(FO2Hb)、总血红蛋白中的碳氧血红蛋白分数(FCOHb)、总血红蛋白中的高铁血红蛋白分数(FMetHb)、胎儿血红蛋白分数(FHbF),用于评估血氧状况、检测和量化异常血红蛋白以及急性中毒等鉴别诊断。

建议包含代谢物检测参数:乳酸浓度(lactate,Lac),且建议选择Lac有较宽检测范围的血气分析仪设备。Lac用于评估组织的血流灌注和缺氧程度,以及诊断是否存在乳酸性酸中毒。

3 人员培训与授权

共识3:医疗机构应关注血气分析操作人员在上岗培训、考核、能力评估、考核授权部门等方面的管理。

血气分析操作人员主要包括获得江苏省临床检验中心培训与授权的检验人员和相关专业的医护人员。

医务管理部门定期(每年至少1次)组织操作人员参与培训与考核,并定期(每年至少1次)检查持证上岗操作人员的岗位证书。培训内容应至少包括检测原理、影响检测结果的因素、标本采集/运送的标准流程及要求、质量控制、设备操作标准操作规程、设备维护、试剂耗材储存、记录填写、危急值管理、结果报告、生物安全等内容。

4 仪器与耗材的管理

共识4:开展血气分析的科室应关注仪器的工作环境,做好仪器及试剂耗材管理工作,相关记录应至少留存3年。试剂耗材应与仪器配套使用。

科室应综合评估实际需要,确定合适的检测参数和仪器性能要求,据此提交仪器采购计划;仪器的准入和购置按照医院的相关制度执行。

仪器校准、使用及维修保养记录:仪器使用科室应依据说明书对仪器工作环境的要求制定控制要求并记录,包括环境温度、环境气压、相对湿度等。应由仪器生产厂家协助建立仪器的标准操作规程和使用记录档案,并按说明书要求执行维护保养计划。

性能验证记录:仪器使用前应进行性能验证,所有指标符合要求后方可投入使用;若使用期间,仪器发生使用科室(场地)更换,或长时间停机重新启用仪器,需要对仪器再次进行性能验证,并出具性能验证报告。性能验证指标参照厂家说明书,应包括正确度、精密度、线性区间、参考区间验证等。血气分析仪在新安装、移机、影响检测系统的维修、校准失败、仪器升级等情况下,应立即对血气分析仪进行性能确认[7]。

5 项目校准

共识5:血气分析仪性能确认后应对所有检测项目逐一进行校准,仪器在使用过程中,应对仪器每年至少进行1次校准,并出具校准报告。建议血气分析仪具有自动校准模块。

血气分析仪一般都自动进行定标,按照相关规定,每天至少3次定标(可进行设置)。

针对有自动校准模块的血气分析设备,应按照厂家说明书严格执行校准程序;针对没有自动校准模块的血气分析设备,应选择至少2个水平外部质控品每天进行校准。

在仪器重新性能验证后、试剂批号更换或升级、校准品溯源性改变、室内质控失控、室间质评或比对不合格等情况下,应立即对检测项目逐一校准。

6 标本采集与运输

共识6:开展血气分析的科室应关注患者准备和标本采集、运输、处理流程的质量管理。

用于血气分析的标本包括动脉血[8-11]、静脉血[12]和动脉化毛细血管血等。

应由医护人员进行标本采集;宜采用厂商配套的采血针/器,建议选择具备标本自动混匀功能的血气分析设备;采集操作者应按照风险等级进行相应个人防护。

标本采集后应立即送检并检测;如需转运,则储存于塑料采血器标本的时间应不超过30 min;转运中应禁止标本接触冰块、避免标本剧烈震荡[13-14]。

标本检测时应避免使用采样量少、放置时间过长、溶血、凝固、有气泡等不合格标本。

7 室内质控

共识7:血气分析仪应进行室内质控检测,建议仪器设备具备自动质量管理系统。

室内质控管理:应制定适宜的内部质量控制计划;仪器在使用过程中,需每日进行不少于2个水平浓度质控品检测;尤其是不能对仪器的液路、光路机械部分进行质控的手持式血气分析仪设备,应进行外部质控,以确保当日开展实验检测项目结果准确性。原则上,采购省(市)临床检验中心统一品项质控品。

针对含自动质控管理系统的血气分析仪,可使用原厂质控品,根据设置的质控规则,每日定时进行质控。质控数据可传输至质控分析软件。临床科室质控联络员负责检查质控结果并分析是否在控。

针对不含自动质控管理系统的血气分析仪,质控操作联络员可进行手动质控检测,应选择至少2个水平外部质控品每天进行校准。登记质控结果或结果自动传输至质控分析软件。检查质控结果并对结果进行分析,确保仪器在可控范围。

针对无质控分析软件的用户,由检验科或质控联络员根据科室质控情况,设置质控规则,计算标准差、变异系数(coefficient of variation,CV)。若更换质控品的品牌或批次,则需重新计算规则。

失控后管理:宜选用自动质量管理系统,直接告知结果是否在控。若质控检测结果判定为失控,需暂停仪器(项目参数)检测使用。排查失控原因,采取校正措施,并记录存档。待质控可控后,恢复仪器(项目参数)检测。质控合格后方可继续检测使用。实验室应建立制度,在出现失控情况时,具备相应措施验证患者检测结果[15-16]。以常见的具备自动质控模块的血气分析仪为例,当室内质控结果显示为失控状态时,分析仪将自动采取措施修正发现的错误。如果措施失败,分析仪将会显示一则信息,然后转入需要操作员操作、需要故障排除或需要手动操作模式。在这些模式下,分析仪会指示操作者如何操作。

建议选用自动质量管理系统自动进行错误识别,如:凝块、气泡等。

8 室间质评

共识8:应制定室间质评方案,院内应至少选择1台血气分析仪作为参比仪器(参加室间质评并通过的仪器),定期参加室间质评/能力验证计划,以持续保证血气分析的检测质量。

由仪器负责人制定参加各级室间质评计划,室间质评样本检测应使用常规检测系统,选用5个不同浓度的质控品(涵盖高、中、 低),分别用确定仪器和比对仪器检测样本,操作人员负责保存仪器原始数据。

接到室间质评结果,科室应立即对回报成绩进行分析,如出现不合格,应立即停止使用,查找不合格原因并采取纠正措施,措施有效后方可重新开始进行患者标本检测,同时应作好相关记录,记录至少留存3年。

除pH、PCO2、PO23项基础血气分析参数外,若医疗机构开展项目包含电解质检测参数、血氧检测参数及代谢物检测参数,建议同时参与室间质评计划。

9 实验室间比对计划

共识9:应制定比对方案,定期对未有室间质评/能力验证的项目进行室间比对,以持续保证血气分析的检测质量。

建议医务管理部门组织医疗机构内血气分析仪与参比仪器间比对,至少每年一次,记录至少留存3年。

根据项目类型选择比对样本,血气项目宜采用质控品;建议半年进行1次。

依据《医疗机构内定量检验结果的可比性验证指南》确定合格标准[17];检测系统各个质量保证环节的标准化,是维持检验结果具有可比性的前提。必要时通过对所得结果进行校准,从而改善结果的可比性(即在不同检测系统中,利用数字转换,获得结果的一致性);检验结果不可比且难以纠正时,应与临床进行沟通,采用不同的参考区间和(或)医学决定水平并在检验报告单上明确标示。同时应作好相关记录,记录至少留存3年。

10 操作与报告

共识10:开展血气分析的科室应按照仪器及试剂说明书要求,制定适合本科室检测的标准操作规程,关注操作的质量管理。

按照标准操作规程进行标本检测,如检测结果出现以下任何情况,应立即重复分析(宜在另一台仪器上检测):(1)仪器检出结果,但有提示或报警;(2)非理想标本,结果可疑;(3)检测结果与前次变化过大;(4)结果之间不匹配或矛盾;(5)结果超出可测定范围;(6)危急值结果。

共识11:应关注结果报告的质量管理。

临床医师参与培训且获得授权证书后,床旁检验(point-of-care testing, POCT)血气检测时可发报告。临床科室发放结果报告单上须醒目注明“POCT”字样,以区分POCT检测和常规检测的结果报告。结果报告应注明相关信息,包括但不限于以下内容:(1)科别、患者姓名、性别、临床诊断、样本类型、设备编号以及送检医生姓名等;(2)检测代号、检测项目、检测结果和单位、参考区间;(3)检验员姓名、复核员姓名、采样时间、检测时间、报告日期。建议使用信息系统发布POCT结果报告,满足双人复核结果并签字确认时,也可使用手工转录报告。所有POCT结果报告均应保存到患者病历中。

不同样本类型的检测结果间不可进行比较;同类型标本应在相同分析系统下动态观察比较。

检测结果应清晰易读,血气分析结果如以口头或临时书面形式报告,其检测结果应适当且及时地记录在永久医疗记录中。

11 危急值管理

共识12:血气分析危急值项目和阈值的设定,由各临床科室按照各自诊疗需求提出,经医务管理部门评估并确定,由检测部门执行。

医疗机构应参照《检验危急值在急危重病临床应用的专家共识》、《危急值报告程序规范化专家共识》和《临床危急值实用参数》(美国病理学会,1997)等权威文献,设定危急值项目,确定危急值报告阈值,制定危急值处置流程[18-20]。

12 信息化管理

共识13:为提高检测效率、分析结果的可靠性和对复杂问题的处理能力,协调实验室资源,实现量化管理,建议血气分析检测实行信息化管理。

应针对不同用户设置不同权限;制定操作人员培训计划,支持线上培训、考核与授权,支持线下培训记录上传,实现对仪器操作人员的信息化管理。

自动获取血气分析仪质控和检测结果,实时监控血气分析仪质量状态,可远程查看、存储血气分析仪的检测结果信息,标示问题报告,实现对血气分析仪的信息化管理[21-22]。

可设定实验室间比对计划,支持院内仪器比对并形成规范报告;应支持多维度报告统计分析,包括但不限于质控评估报告、仪器性能状态分析等。

13 展望

血气分析与血气分析仪经过几十年的发展已逐步成熟,其临床应用价值在不断提高的同时,仍需进一步优化。

利用互联网、物联网技术,建立区域质量监控网络,动态实时监控分析全过程;应用人工智能对联网获取血气分析检测报告进行连续动态分析。

实现全自动化操作,不仅进样、校准、测量、清洗、计算、输出结果等过程均自动进行,且具有自动监测检测质量的功能。

发展“无创血气分析”与持续监测,运用安装在血管内微小的纤维光学传感器进行连续检测血气的新技术,实现无创化检测。

本专家共识的建立仍需在今后的临床检测工作中进一步完善与更新,以期推动本省乃至全国血气分析在临床疾病评估与诊断中的应用。

执笔:邱骏(苏州大学附属第一医院),郑东(苏州大学附属第一医院),曹兴建(南通市第一人民医院),赵宏胜(南通大学附属医院)。

专家组成员(按姓氏汉语拼音排序):曹兴建(南通市第一人民医院),陈宇翔(南通市第一人民医院),顾光煜(南京鼓楼医院),蒋胜高(江苏省临床检验中心),李芬(淮安市第五人民医院),刘文革(东南大学附属中大医院),刘筱(徐州医科大学附属医院),刘洋(江阴市人民医院),倪海滨(江苏省中西医结合医院),邱骏(苏州大学附属第一医院)、沈瀚(南京鼓楼医院),王志萍(徐州医科大学附属医院),吴元健(苏州市立医院),徐建(江苏省人民医院),赵宏胜(南通大学附属第一医院),郑东(苏州大学附属第一医院)。