公共服务满意度对社会公平感的影响研究

施生旭 郭新琴

摘 要:加强政府公共服务建设,提升公众的公共服务满意度,对提高社会公平感具有重要作用。采用2013年、2015年中国综合社会调查(CGSS)数据,根据出生年份将样本划分为50后~90后五个代群,通过回归系数测算以及多层序次logistics模型,从代际差异视角实证考察公共服务满意度对社会公平感的影响。研究发现:(1)公共服务满意度对社会公平感具有显著的正相关性,但不同代群之间对社会公平感的影响存在代际差异;(2)公共服务满意度可通过充足性、均衡性以及普惠性这三个整体指标路径对社会公平感产生影响,其中50后、80后群体提升社会公平感的关键整体指标为充足性;60后、70后以及90后,通过普惠性实现社会公平感最佳水平;均衡性显著提升社会公平感,在五个代群之间都得到体现;(3)50后~90后群体在遭受健康冲击的情况下社会公平感会被抑制,尤其是对60后~80后群体的影响最为显著。

关键词:公共服务满意度;社会公平感;代际差异;公共政策;CGSS

基金项目:国家社会科学基金项目“城市社区环境治理中公民参与机制创新研究”(19BGL207)。

[中图分类号] D630,C912.6 [文章编号] 1673-0186(2023)004-0077-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2023.004.006

改革开放以来,我國经济得到快速发展并取得显著的成就,促进了我国政府公共服务的建设,有效提升了公众对政府公共服务的满意度。随着城镇化进程加快,由经济发展不平衡所导致的各地区、各领域公共服务建设存在差距,政府公共服务水平与经济发展存在不匹配等现象。公众对政府公共服务满意度直接体现为个人的社会公平感,直接影响政治认同和社会和谐稳定[1]。提高政府公共服务水平是我国政府履行政府职能和解决公众对公共服务质量提升诉求的重要内容,对公众的社会公平感建设也具有重要影响。社会公平是公众追求的基本价值和行为准则,是公众进行社会比较的结果,会直接影响公众个体行为,是冲突行为产生的直接原因[2]。近年来,我国的群体性事件呈高发态势,公众不公平感越高,群体的社会冲突意识就越强。如何减少社会冲突意识、维持社会稳定,关键在于提高公众社会公平感,政府公共服务水平的提高与均等化建设则是解决公众社会公平感的重要途径。

新时代,政府部门绩效评估越来越重视社会公众评议方式,公众对政府公共服务满意度是基于其主观感知和对政府所持的心理认可状态[3],政府公共服务满意度的测量成为服务型政府绩效评估中不可或缺的重要指标。当公众对政府公共服务具有较高的满意度,说明政府行为与公众期待相契合,公众表现为积极的态度;相反,当公众对政府公共服务具有较低的满意度,公众表现为消极抵触的情绪。那么,公众对政府公共服务满意度表现为公众的主观感受与心理认可,与社会公平感之间是否存在关系,能否提高社会公平感?如果有,那又是如何作用于社会公平感的?本文通过2013年、2015年中国综合社会调查(CGSS)数据,以代际差异为研究视角,对公共服务满意度与社会公平感间的关系进行分析,考察二者间的作用关系,并提出相关政策建议以促进政府公共服务建设,提高公众社会公平感。

一、文献述评

近年来,经济快速发展的同时并未完全解决社会公平感问题,由于公共服务非均等化、财富分配不均导致贫富差距扩大等原因,社会各种“歧视”“关系”“透明”等问题造成各种不公平,公众的社会公平感需要进一步增强。通过文献查阅发现不同群体在组织公平的维度上确实存在差异[4-5]。中华人民共和国成立至今,出生于不同年代的公众其成长背景不同,导致各代群之间在价值观、偏好、态度与行为等方面呈现具有代际差异的群体特征,而由于代际差异所引发的价值观多元化,则是不同代群产生冲突的关键[6]。因此,本文主要围绕两个关键线索对现有文献进行梳理和解读:一是公共服务满意度与社会公平感关系的研究;二是代际差异理论的研究。

(一)公共服务满意度与社会公平感

美国心理学家亚当斯认为公平感是一种社会比较的结果[7],目前社会公平感影响机制研究主要分为三条路径。第一条路径是社会结构论,即公众基于自身收入、社会经济地位等方面对社会公平感作出的主观判断,该分析路径得到相关实证研究的支持[8-9]。格尔在1970年提出相对剥夺论[10],形成第二条研究路径,相对剥夺论就是根据与他人间的横向对比、与自己过去的纵向对比以及自我期许与现实落差之间比较形成的相对剥夺感对社会公平感的影响。本·阿布德提出“向上流动性预期假说”,认为居民如果预期未来社会地位上升,则能容忍更大程度的社会不公平;相反,如果预期未来社会地位将向下流动,则容忍的社会不公平程度较低[11]。第三条路径是文化价值论,认为公平感与当前社会的主流文化与价值观息息相关,马库斯通过30个不同类型资本主义国家民众可接受的收入不平等程度的研究[12],进一步对该路径加以验证。现有关于社会公平感的文献为本文提供了充实的理论基础,同时也为探究社会公平感的影响因素提供了重要的研究视角。通过梳理近期社会公平感主题的相关文献发现,有关医疗、住房、民生保障以及居民健康等公共服务影响社会公平感的研究大量涌现。从社会公平感的三条研究路径可以看出,公共服务中的公共教育、医疗卫生、住房保障、劳动就业以及社会保障等方面,均不同程度地影响了公众的社会经济地位、主观剥夺感以及价值观,因此政府公共服务领域将成为社会公平感的重要影响因素。

公共服务满意度是公众对政府提供的各类公共服务预期与实际感受二者间差距的感知,反映了公众对政府提供的公共服务水平是否满足其需求程度的主观感受与心理认可,是衡量公共服务供给质量的重要指标[13]。早期对于公共服务满意度的研究更多倾向于公共满意度指标测评、影响因素等方面的研究,尤其是公共服务满意的测评,通过借鉴美国顾客满意度模型(ACSI)一度成为研究的热点,让政府更加重视公共服务供给方式以及便捷性。近期越来越多学者更加重视环保服务满意度对环保行为的影响,如公众对地方政府环保工作满意度与环保行为显著正相关,而对中央政府环保工作满意度与环保行为却呈显著负相关[14]。但近年来,随着公共服务外包政策不断落实,如何提升公众对企业、社会组织提供的公共服务的满意度及其抑制因素研究将成为未来公共服务研究的重点。

社会公平感是公众对社会建设中权力、机会、规则与分配等方面的态度,更加强调社会公平的主观感知,反映了公众行为的重要变量,政府公共服务满意度是公众社会公平感的重要指标。基于中国社会状况综合调查(CSS)数据,研究发现社会公平感影响到社会信任、社会认可度以及对政府公共服务的满意度[15]。服务型政府必然以社会公平为其公共价值的核心追求,结果公平的实现主要依赖于政府公共财政职能的发挥[16]。这意味着政府对社会公平的追求,最直接地体现在提供公共服务的过程中,即通过提供均等的公共服务是实现社会公平感的重要举措,也是促进社会公平的重要体现。对此,研究政府公共服务满意度对社会公平感的影响,其现实意义将大于社会公平感对政府公共服务满意度影响的研究。

(二)代际差异理论研究

代际差异是指因出生年代与成长背景不同而导致的各代群之间在价值观、偏好、态度与行为等方面呈现的具有差异性的群体特征,体现为公众之间思想和行为方式上的差异和冲突。代际差异理论最早由德国学者卡尔·曼海姆提出,该理论认为,当同属一个“代”或者“代群”时,经历相同的社会或历史过程,放置于相同的位置,这也将导致其思考和行为模式出现趋同[17]。需要注意的是,虽然处于同一个代群的个体在思考、行为模式上趋同,但这并不意味着价值观完全一致。

研究代际差异的前提是要确定代群划分的标准,传统的研究标准是根据人口学的十年为固定时间间隔来划分不同代群,例如我們所知的60后、70后、80后以及90后等;另外一个标准是根据社会学的具有影响社会环境的重要历史事件来划分不同代群[18],包括战争及战争结果、重大政治事件、新技术带来的工作和生活上的重大变化、重大社会经济转型等[19]。美国学者对代际划分有一个较为统一的标准,即将代群划分为X一代、Y一代、婴儿潮一代与新千年一代,并被多国学者所采用[20-21]。国外学者以怀默霆为代表,认为年龄的代际效应呈现抛物线状,即中年人比年轻人和老年人更倾向认为当前的不平等是有害且不公平的[22]。

就国内研究而言,国外对代际划分的分类标准显然不适于中国特有的国情与情境。罗尔斯顿等将中国代群分为“共和国创立一代”“社会主义建设一代”“文革一代”和“改革开放一代”[23],该划分标准也得到了中国学者的研究与使用。随着城镇化进程不断推进,关于农民工、流动人口相关问题的研究不断涌现,新生代与非新生代成为代际差异研究较为广泛的划分标准,1980年成为代际划分的重要转折点。例如,2010年国家卫生和计划生育委员会将1980年以前出生的流动人口划分为“老一代流动人口”,而1980年以后出生的流动人口为“新生代流动人口”[24]。代际公众对社区公共文化服务需求就存在明显的代际差异,表现在需求意愿、参与目的、设施类型、活动内容、组织方式等各方面[25]。有学者基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据,认为城市教育代际不公平程度会显著降低公众的社会信任水平,从而影响公众的社会公平感[26]。

综上所述,现阶段对社会公平感的研究,学者不断尝试将公共服务领域纳入其影响路径研究,但也存在不足之处:首先,大多关于公共服务领域对社会公平感的研究,主要集中于公共服务的某一特定领域,缺乏对整体公共服务领域的考量;其次,公共服务满意度作为对公共服务的主观评价,其测量范围并未形成一个较为统一的规范体系,各学者根据自身研究领域的不同以及数据获取的可行性,选择的公共服务满意度评价范围也不尽相同;最后,社会公平感受到价值观的影响,但研究中却鲜少能从多元价值观的角度出发,对社会公平感进行研究。基于上述不足,本文将纳入“代际差异视角”,从多元价值观角度出发研究社会公平感;明确本文的公共服务领域从一个整体出发,包含政府公共服务供给的各个方面,进而得到一个具有系统性、科学性以及可操作性的政府公共服务满意度。

针对代际差异划分标准这一研究难点,本文将根据出生年份,按照10年一个周期的原则进行划分,但按照这一标准不可避免出现年龄效应的混入,为确保研究的精准性,将综合考虑影响社会环境的历史事件划分代际群组。本文划分出50后~90后五个不同代群,其中50后代表共和国创立初期一代群体,60后代表社会主义建设一代群体,70后代表改革开放一代群体,80后代表计划生育政策一代群体,90后代表全球化、信息化一代群体。

二、变量选取与社会公平感代际差异的测算

根据上文的理论分析,基于中国综合社会调查数据,选取自变量、因变量与控制变量,开展验证性因子分析,测算社会公平感代际差异回归系数,分析五个代群公共服务满意度对社会公平感的影响系数。

(一)变量选取

中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)是我国公开的全国性、综合性学术调查项目,采取PPS等概率抽样方法调查,具有较好的科学性与技术性保障。本文主要考察公共服务满意度对社会公平感的影响,CGSS数据库中仅2013年、2015年对“政府公共服务满意度”展开过调查,因此为了保持数据的连续性以及变量的一致性,将2013年和2015年的数据合并为混合截面数据。为了能更准确地从代际差异视角进行研究,对所得样本进行筛选,按照出生年份划分为50后、60后、70后、80后以及90后五个出生群组。在剔除不知道、拒绝回答以及缺失值等无效样本后,最终得到9 788个有效样本。

1.因变量

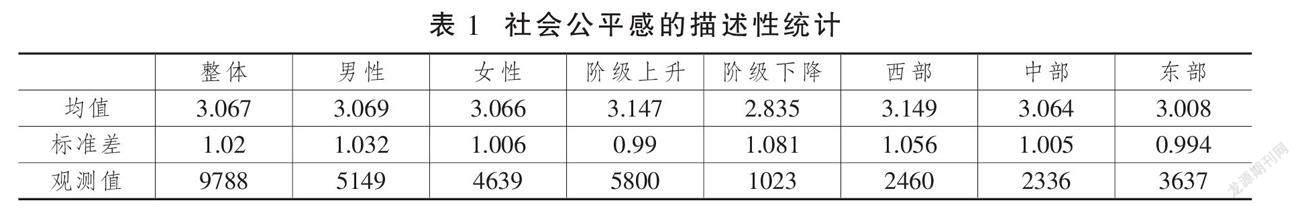

将社会公平感作为因变量,用“总的来说,您认为当今的社会公不公平”作为变量测度指标。采取李克特五级量表,让公众对社会公平感进行自评(1=完全不公平,2=比较不公平,3=一般,4=比较公平,5=完全公平)。表1中社会公平感描述性统计结果显示,平均社会公平感水平为3.067,对照李克特五级量表数值可得出公众整体社会公平感水平一般;男性平均社会公平感仅高出女性0.003,性别差异并不明显。在代际差异视角下,对50后~90后社会公平感均值差异进行比较。由图1可知,五个代群间的平均社会公平感水平存在明显代际差异,其中50后群体社会公平感水平最高,均值3.194;80后群体平均社会公平感最低,仅为2.979;除50后群体外,其余四个代群社会公平感水平均低于整体平均水平。

2.自变量

将政府公共服务满意度作为自变量,用“我们想了解一下您对政府所提供的下面公共服务的满意度如何?如果0分代表完全不满意,100分代表完全满意,您会给打多少分”作为变量测度指标。公众根据自身感受对政府提供的九类公共服务满意度进行打分①,将九类公共服务得分加总后求平均,最终得到自变量政府公共服务满意度。本文亦考察了样本个体的公共服务满意度(表2)。可以看出公众对政府公共服务满意度平均值为67.055分,按照百分制五等级换算,政府公共服务满意度处于中下水平;女性平均政府公共服务满意度67.37分,高于整体平均水平;与此相反,男性平均政府公共服务满意度低于平均水平,说明政府服务满意度存在一定的性别差异。

3.控制变量

社会阶层地位也就是人们对自己所处社会经济地位的主观评价,学者通过社会阶层流动变化研究社会阶层地位对社会公平的影响。主观上,社会阶层认同越高的群体,则对公共服务满意度越高[27]。因此,本文把主观社会阶层地位作为核心控制变量,使用问卷中“您认为您自己目前在哪个等级上”由公众自评所处阶层,更直观了解公众阶层变化并反映公众“相对剥夺感”;将与10年前阶层相比的变化,得出“阶级上升”“阶级不变”以及“阶级下降”,并用虚拟变量的形式引入模型中。在表1、表2中,将阶级变化按上升、下降进行区分,发现阶级上升群体的社会公平感、政府公共服务满意度均高于阶级下降群体。

除主观社会阶层地位会决定影响社会公平感外,处于相同地区群体的个人,在一定程度上也具有相似的认识。据此,本文按照省份数据将地域划分为西部、中部以及东部三个地区,作为本文的地区控制变量。由表1、表2的描述性统计分析可知,社会公平感、政府公共服务满意度均出现地域差异,即西部地区平均值分别高于中部以及东部地区。其他控制变量还包括性别、年龄、教育年限、个人年收入、健康状况等人口学特征变量;为更好地展现自变量对社会公平感的影响在2013年、2015年这两个年份是否存在差异,加入年份虚拟变量(2015=1;2013=0)。具体变量定义说明详见表3。

(二)验证性因子分析

验证性因子分析是为了验证因子与测量题项间的关系是否符合预期设想的理论关系,包括对测量模型的拟合度、信度、效度进行分析。本文根据政府公共服务满意度指标体系设计9个测量题项,分别为基本社会服务、公共教育、医疗卫生、住房保障、社会管理、劳动就业、社会保障、公共文化与体育、城乡基础设施。运用AMOS 24.0软件进行分析,模型拟合度检验结果如表4所示,验证性因子分析检验结果如表5所示。

由表4可知,基于本文较大的样本量,模型拟合度检验值CMIN/DF勉强可以接受,整体来看,GFI、AGFI、NFI等模型拟合度指标均满足评价标准要求,政府公共服务满意度模型拟合度较好。信度可以通过组合信度和平均提取方差进行检验,表5显示的平均方差抽取量AVE大于0.5,组合信度CR大于0.7,表明政府公共服务满意度量表有较好的信度。而收敛效度通常由标准化因子负荷量是否显著来进行检验,表5显示因子载荷均大于0.7,在0.1%水平下显著,说明政府公共服务满意度的9个指标建构合理,模型收敛效度较好。

(三)社会公平感代际差异回归系数测算

利用回归系数测算五个代群间社会公平感的变动状况与差异,构建回归方程式(1)如下:

J=α+β0S+β1P+β2R+β3C+β4Y*S+ε(1)

其中J、S分别代表因变量社会公平感、自變量政府公共服务满意度;P代表个人特征控制变量,具体包括健康状况、年收入(对数)、性别、户口以及教育年限、年份;R代表西部、中部以及东部区域控制变量;C代表核心控制变量主观阶级地位变量;Y*S代表年份虚拟变量与自变量的交互项。本文还对是否存在共线性问题进行了检验,结果显示VIF小于5,可认为不存在严重的共线性。社会公平感回归系数结果见表6。

1.社会公平感回归系数测算

将整体样本进行社会公平感回归系数测算,结果如模型1显示:公众对公共服务满意度每提高一个单位,社会公平感将提高0.025,且在1%的水平上显著,表明公共服务满意度正向作用于社会公平感。个人特征控制变量均对社会公平感产生了不同程度的影响。身体状况健康、高收入以及男性群体对社会公平感具有促进作用,而接受的教育年限越高、拥有非农业户口的群体则对社会公平感产生了抑制作用。究其原因在于,受教育程度高的群体,对人力资本的投入大,所预期的回报也相对较大,当现实与期望差距逐渐拉大,个人相对剥夺感不断增强,对社会公平感也就越低[28];拥有农业户口的群体其生活环境相对封闭,在信息不对称的条件下,其对社会公平感的评价可能高于其他群体,相反地,非农业户口群作对社会公平感的评价较低[29]。

地区控制变量对社会公平感具有负向影响,具体而言,东部地区对社会公平感的影响系数为-0.322;中部地区影响系数次之(-0.277),显著性水平均为1%;西部地区系数最低,但不显著。社会公平感由西部地区向东部地区呈现由高向低递减趋势,再一次验证社会公平感具有地区差异性这一特征。主观阶级地位系数为正,在1%水平下显著,说明其对社会公平感具有正向作用,社会公平感会影响社会比较作用于主观社会阶层的过程,也就是说当人们主观社会阶层地位越高,所产生的社会比较影响越小,对社会公平的感知便越高[30],而客观阶层地位(户口)具有负向影响。

上述控制变量皆从横向探讨社会公平感,而年份与自变量的交互项则有助于从纵向探究公共服务满意度对社会公平感的影响差异。回归结果显示交互项系数为0.509,显著性水平为1%,意味着2013年与2015年公共服务满意度对社会公平感的影响具有显著差异性,且2015年的影响高于2013年。该结论表明,随着时代的变迁,公共服务满意度对社会公平感的影响越来越大,如何提升公共服务满意度将成为解决社会公平感问题的关键。

2.社会公平感代际差异测算

为进一步测算社会公平感代际差异,本文将样本分为五个子样本,然后进行分组回归分析。回归结果显示,五个代群的公共服务满意度均正向作用于社会公平感。但从其影响系数上看,五个代群出现不同程度的差异:70后群体公共服务满意度对社会公平感影响最大,该群体对公共服务满意度每提高一个单位,社会公平感将提高0.033;50后群体次之;而90后群体作用最小,每提升一个单位的公共服务满意度,社会公平感仅提升了0.012。由此可以得出,公共服务满意度对社会公平感的影响出现代际差异,且70后达到最大作用点,而90后影响最弱。

进一步研究发现,90后群体呈现“收入越高,社会公平感越强”“西部地区社会公平感最强”和“不同时期,公共服务满意度对社会公平感的影响变化最为显著”三个特点。其原因在于,90后群体在现阶段主要面临就业问题,其收入水平的高低更是直接影响社会公平感,而政府在公共服务中提供的就业以及教育方面的政策能给予其最大限度的支持,出现2015年公共服务满意度对社会公平感的影响高于2013年这一现象;处于西部地区的90后,由于社会经济发展问题而导致其对社会公平感的期望值与中部以及东部地区相比较低,因此,社会公平感高于中部和东部两个地区。

特别地,在60后~80后群体中,健康状况对社会公平感的正向作用远大于其他群体,尤其是80后群体,在健康状态下可提升社会公平感0.453。这一结果也从侧面体现,60后~80后群体在遭受健康冲击的影响情况下,其社会公平感下降的幅度将显著大于其他群体。因此,对于公众而言,尤其是60后~80后群体,关注其健康状况,保障医疗公共服务供给,深入实施健康中国行动,将有助于提升民众社会公平感。研究发现,处于壮年时期的80后,更加重视自身在事业、财富以及社会地位等方面的成就积累。在模型5中,主观阶级地位对80后社会公平感影响系数为0.204,高于其他代群,为该观点提供数据支撑。教育年限对50后~90后的社会公平感的影响均不显著,这意味着60后~90后群体社会公平感是反映在教育年限之外的方面。

三、实证分析

基于上述变量选取与社会公平感代际差异的测算,构建公共服务满意度影响社会公平感的多层序次logistics模型,分别从整体样本代际差异、主观阶级地位变动下代际差异和年份变迁下代际差异等三方面开展实证研究,论证基于代际差异视角下公共服务满意度对社会公平感的影响关系。

(一)模型构建

通过上述分析可知,公共服务满意度正向作用于社会公平感,并存在代际差异,那么接下来将重点考察在代际差异视角下公共服务满意度如何影响社会公平感。通过对相关文献以及问卷内容的分析,公共服务满意度可分别从“公共服务资源的充足性程度”“公共服务资源分布的均衡性程度”“获取公共服务的便利性程度”以及“公共服务的普惠性程度”四个整体指标作进一步分析,并且这四个指标在2013年、2015年的CGSS数据中均以李克特五级量表作为测量指标(取值为1~5间的整数,表示由非常不满意到非常满意)。因此,本文运用多层序次logistics模型,建立如下方程式(2),对公共服务满意度四个整体指标如何作用于社会公平感进行实证分析。

J=α+β1S+β2S+β3S+β4S+β5Fi+εi(2)

其中,J代表个体i的社会公平感,S代表个体i对公共服务资源充足性程度的满意度(简称充足性),S代表个体i对公共服务资源分布均衡性程度的满意度(简称均衡性),S代表个体i对获取公共服务便利性程度的满意度(简稱便利性),S代表个体i对公共服务普惠性程度的满意度(简称普惠性);Fi表示个体i在个人特征、地域以及主观阶级地位三方面的控制变量;εi为随机干扰项。

(二)整体样本代际差异研究

为更直观地反映社会公平感代际差异,第一步先对整体样本回归(模型7),第二步对50后~90后五个代群的分样本回归(模型8~12)。表7报告了多层序次logistics模型的回归结果。

在模型7中,除了便利性对社会公平感不显著之外,充足性、均衡性以及普惠性在1%的水平上显著,其中普惠性对社会公平感作用最大,公众对公共服务普惠性的满意程度每提升一个单位,将促进社会公平感提升0.205;其次是均衡性,回归系数为0.178;最后是充足性回归系数为0.158。由此可知,公共服务满意度通过对公共服务资源充足性程度的满意度、对公共服务资源分布均衡性程度的满意度以及对公共服务普惠性程度的满意度来促进社会公平感。其中,普惠性满意度极大地影响了社会公平感,这也就意味着政府应为公众提供受惠面大且贴近诉求的公共服务,提升公共服务满意度,促进社会公平感。值得注意的是,健康状况对社会公平感存在5%的显著影响,相关系数为0.125,再一次验证公众的健康状态与否将直接影响社会公平感。

模型8~12表示五个代群之间,公共服务满意度四个整体指标对社会公平感的代际差异研究。对于充足性满意度而言,50后对社会公平感影响系数(0.255)最大,80后次之(0.209),显著性水平均为1%;90后对社会公平感具有抑制作用,但并不显著;50后~60后对社会公平感的影响代际差异最大。与模型7相比,50后与80后对社会公平感的影响程度均高于整体。由此可以发现:与其他群体相比,50后、80后群体对公共服务资源充足性程度的满意度对提升社会公平感的影响最为显著,而50后与60后代际差异最大。

在均衡性满意度方面,50后~90后群体对社会公平感出现不同程度的正向影响,呈现围绕整体均衡性满意度(系数为0.178)上下波动的状态,其中70后均衡性满意度对社会公平感的影响高于其他四个代群,而80后影响最低;50后对社会公平感的影响系数仅高出90后0.004,两代群之间代际差异最小。因此,50后~90后群体对公共服务资源分布均衡性程度的满意度越高,社会公平感也随之越高;除50后与90后代际差异波动较小外,各代群之间影响系数波动较大,尤其是70后与80后。

在普惠性满意度方面,50后~90后群体对社会公平感的影响存在两个重要转折点,分别位于70后、80后。以70后群体为分界点,50后~70后普惠性满意度对社会公平感的影响逐年递增,并在70后出现第一次高点(系数为0.244,显著性水平为1%),而70后~80后社会公平感影响出现下降,于80后出现最低点(系数为0.142,显著性水平为5%);以80后为第二个转折点,80后~90后社会公平感影响程度得到改善,在90后出现最高点(系数为0.314,显著性水平为1%)。基于此,50后~90后群体对公共服务普惠性程度的满意度对社会公平感的影响呈“N”形波动特征,50后与90后之间代际差异最为明显。与前三个公共服务满意度整体指标不同的是,公众对获取公共服务便利性程度的满意度在五个代群间并不显著。

总的来说,公共服务满意度可通过充足性、均衡性以及普惠性这三个整体指标路径对社会公平感产生影响。详细来说,对于50后、80后群体而言,提升其公共服务资源充足性程度的满意度,可最大限度地提高公共服务满意度对社会公平感的影响;而60后、70后以及90后群体,通过公共服务满意度普惠性指标实现社会公平感最佳水平;50后~90后群体对公共服务资源均衡性的满意度能显著提升社会公平感。

(三)主观阶级地位变动下代际差异研究

以主观阶级地位与十年前阶级地位自评比较结果为标准,将样本划分出阶级地位上升、下降以及不变三个子样本,观测主观阶级地位变动下社会公平感代际差异如何。

表8回归结果显示,50后群体无论其主观阶级地位变化如何,充足性始终对社会公平感影响最为显著,尤其是处于阶级地位下降的60后群体,充足性每提升一个单位,社会公平感将提升0.333。对于60后~90后群体来说,阶级变化将对社会公平感形成不同程度的影响:主观阶级地位上升,60后、70后以及90后普惠性对社会公平感的影响系数远大于其他三个整体指标回归系数,而80后则侧重于充足性;4个代群在主观阶级地位不变的条件下,提升社会公平感的重要指标在于提高均衡性;仅70后在主观阶级地位下降的条件下,均衡性显著影响社会公平感。

总体上,对于50后群体,可通过对公共服务资源充足性程度的满意度最大限度地提升社会公平感。60后、70后以及90后阶级地位上升,通过对公共服务普惠性程度的满意度达到社会公平感最佳水平;当阶级地位不变时,则依赖对公共服务资源分布均衡性程度的满意度。80后在阶级地位上升以及不变的情况下,分别通过对公共服务资源充足性程度的满意度、对公共服务资源分布的均衡性程度实现社会公平感最大化。

(四)年份变迁下代际差异研究

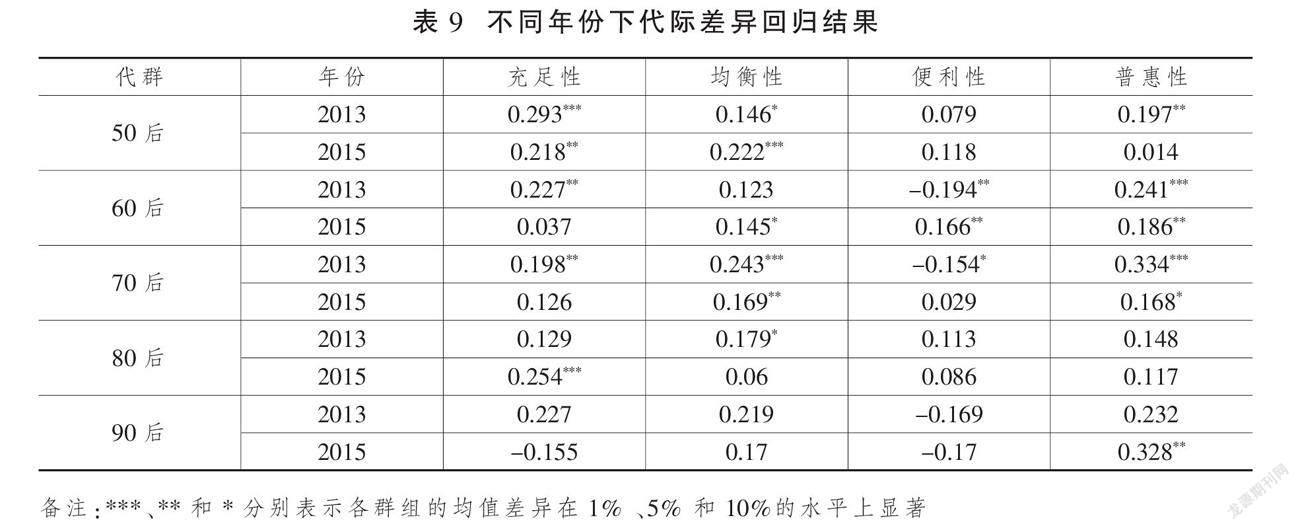

前文关于社会公平感代际差异的回归测算中,验证了不同年份下各代群社会公平感存在显著差异。因此,以年份为区分标准,对不同代群的四个公共服务满意度整体指标作纵向研究,分析年份变迁下社会公平感代际差异。如表9显示,从2013年到2015年,公共服务满意度四个整体指标对社会公平感的影响存在不同程度的差异。

其中,50后、70后以及80后群体变化最为明显。首先,公共服务满意度影响社会公平感路径明显减少。以50后群体为例,2013年公共服务满意度可通过充足性、均衡性以及普惠性促进社会公平感;但到了2015年,普惠性不再显著影响社会公平感。同样的,70后从四个整体指标路径下降为均衡性以及普惠性。其次,影响社会公平感的关键整体指标出现明显转变。50后、70后分别由充足性、普惠性转变为均衡性,而80后则由均衡性转变为充足性。60后与90后公共服务满意度均通过普惠性影响社会公平感,但影响程度出现一定的差异。对于60后群体而言,与2013年相比,普惠性影响系数以及显著性水平出现明显的下降趋势,而90后对社会公平感出现影响增强、显著性水平提升的变化。出现这一现象的原因是复杂的,可能是跟公共服务政策有关,也可能是对公共服务观念的改变或是社会经济发展等方面的原因。

综上,通过横向的主观阶级变化以及纵向年份分组回归分析,50后~90后群体公共服务满意度依旧可通过充足性、均衡性以及普惠性影响社会公平感,这一结论与整体样本下社会公平感代际差异研究一致,即通过分组样本分析的方式进行稳健性检验,并通过了检验。同时,两组分析结果也传达出一种信号,即公共服务满意度影响社会公平感的路径,在不同条件下,各代群所显现的关键性整体指标存在不同程度的变化。因此,从政府角度出发,在未来公共服务提供或政策制定中,应纳入代际差异这一理论视角,从需求出发,结合公众诉求,打造人民满意的服务型政府。

四、总结与讨论

本文以2013年、2015年中国综合社会调查(CGSS)数据为基础,探讨代际差异视角下公共服务满意度如何作用于社会公平感。研究结果显示:其一,公共服务满意度对社会公平感具有显著的正相关性,公众对公共服务满意度越高,社会公平感则越高,反之,公众对政府公共服务满意度越低,社会公平感则越低;其二,通过回归系数测算,验证公共服务满意度对社会公平感的影响存在代际差异,70后为最高作用点,90后则为最低作用点;其三,基于多层序次logistics模型分析,公共服务满意度可通过充足性、均衡性以及普惠性这三个整体指标路径对社会公平感产生影响,其中50后、80后群体提升社会公平感的关键整体指标在于充足性,60后、70后以及90后通过普惠性实现社会公平感最佳水平,均衡性显著提升社会公平感,在五个代群之间都得到体现;其四,50后~90后群体的健康状况与否将直接作用于社会公平感,一旦遭受健康冲击,将对社会公平感产生抑制作用,尤其是对60后~80后群体的抑制作用更加明显;其五,通過分样本研究发现,在横向比较中,50后群体主观阶级地位变化并不改变充足性作为影响社会公平感的关键指标,纵向比较得出,随着年代的变迁,50后、70后以及80后群体公共服务满意度影响社会公平感路径减少,关键指标将发生转变。

基于上述结论,本文提出相应的政策建议。第一,政府公共服务满意度作为服务型政府绩效考核的重要指标,用于政府对自身工作评估的同时,也应该将其当作审视社会公平感的重要标杆,这也就要求重新正视政府公共服务满意度,赋予其更深层面的意义。加强政府信息公开透明,畅通公众诉求渠道,减少公众与政府之间存在的沟通阻碍,认真倾听公众在公共服务上的诉求,以确保政府行为的效果与公众期待相吻合,充分发挥公众在参与政府公共服务建设中的作用,如中长期发展规划要有效吸收广大公众的积极参与。第二,政府对公共服务的提供以及在公共政策的制定上要综合考虑各个世代的不同需求与差异,重视公共服务、公共政策的代际差异,尤其是对于90后、00后等年轻群体公共服务、公共就业政策的受惠范围,提高公共服务满意度对社会公平感的影响。第三,政府应重视国民健康状况对社会公平感的影响,缩小城区与农村享有卫生服务水平的差距,提高农村居民健康话语权;提升传染病和突发公共卫生事件的处理能力;规范高校体育设施社会化,提高开放化水平,逐步实现“健康中国”。第四,保障公共服务供给,确保公共服务资源的充足性,这意味着政府应加大公共服务财政支出;公共服务的普惠性不仅体现在公共服务覆盖范围,惠及广大民众,更体现在对相应群体的关注,例如流动人口公共卫生服务均等化、城乡社区环境服务均等化等。

此外,本文研究也存在相应的不足,如研究数据为2013年、2015年中国综合社会调查数据,与最新的情况是否存在差距;以及变量“社会公平感”是基于调查者个人主观感受进行评分,缺乏客观条件对社会公平感的反映,对社会公平感的研究可能存在一定的偏差,这些都需要后续研究进一步论证等。同时,公共服务满意度与社会公平感一直是公共治理的热门研究角度,未来研究还可以进一步考虑对某一区域进行针对性调查分析或者案例分析,可以将第三部门组织纳入研究范畴,进一步探讨第三部门组织与社会公平感间的关系等,以此不断促进我国政府公共服务建设。

参考文献

[1] 薛洁.关注公民公平感——我国部分公民公平感调查报告[J].吉林大学社会科学学报,2007(5):87-95.

[2] 牛静坤,杜海峰,杜巍,等.公平感对农民工集群行为的影响研究——基于平等意识的调节效应分析[J].公共管理学报,2016(3):89-99.

[3] 贾奇凡,尹泽轩,周洁.行为公共管理学视角下公众的政府满意度:概念、测量及影响因素[J].公共行政评论,2018(1):62-82.

[4] LEEDIMO O. Generational differences in organizational justice perceptions: an exploratory investigation across three generational cohorts[J]. Foundations of Management, 2015, 7(1): 129-142.

[5] MACKY K, GARDNER D, FORSYTH S. Generational differences at work: introduction and overview[J]. Journal of Managerial Psychology, 2008, 23 (8): 857-861.

[6] LYONS S,KURON L. Generational differences in the workplace: a review of the evidence and directions for future research[J]. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(S1): 139-157.

[7] ADAMS J S.Inequity in social exchange[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1965, 2(4): 267-299.

[8] 黄永亮.共同富裕背景下中等收入群体的社会公平感——基于CSS2021数据的实证分析[J].学海,2022(6):150-157.

[9] 陈丽君,胡晓慧,顾昕.社会流动感知和预期如何影响居民幸福感?——公共服务满意度的中介作用和社会公平感的调节作用[J].公共行政评论,2022(1):148-170.

[10] GURR R T. Why Men Rebel Princeton[M].New Jersey:Princeton University Press,1970.

[11] BENABOU R, EFE A O. Social mobility and the demand for redistribution: the POUM hypothesis[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2001, 116(2): 447-487.

[12] MARKUS H. Why do people accept different income ratios? A multi-level comparison of thirty countries[J]. Acta Sociologica, 2005, 48(2): 131-154.

[13] 鄭建君.政治参与、政治沟通对公共服务满意度影响机制的性别差异——基于6159份中国公民调查数据的实证分析[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2017(5):164-171.

[14] 施生旭,甘彩云.環保工作满意度、环境知识与公众环保行为——基于CGSS2013数据分析[J].软科学,2017(11):88-92.

[15] 李炜.近十年来中国公众社会公平评价的特征分析[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2016(6):3-14.

[16] 汪洋.民生型政府的公共性及其实现路径[J].江苏大学学报(社会科学版),2018(3):14-19.

[17] WEY SMOLA K, SUTTON C D. Generational differences: revisiting generational work values for the new millennium[J]. Journal of Organizational Behavior, 2002, 23(4): 363-382.

[18] 陈玉明,崔勋.代际差异理论与代际价值观差异的研究评述[J].中国人力资源开发,2014(13):43-48.

[19] PARRY E, URWIN P. Generational differences in work values: a review of theory and evidence[J]. International Journal of Management Reviews, 2011, 13(1): 79-96.

[20] WONG M, GAEDINER E, LANG W, et al. Generational differences in personality and motivation: do they exist and what are the implications for the workplace?[J]. Journal of Managerial Psychology, 2008, 23(8): 878-890.

[21] MURPHY E F, GORDON J D, ANDERSON T L, et al. Cross-cultural, cross-cultural age and cross-cultural generational differences in values between the United States and Japan[J]. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 2004(9): 21-47.

[22] MAYER K U, MULLER W. The state and the structure of the life course.In Sorensen, A., Weinert, F. E.& Sherrod, L R, Edsz Human development and the life course: multidisciplinary perspectives[M].Hilisdale, NJ: Erlbaum Associates Publishers, 1986: 217-245.

[23] EGRI C P, RALTON D A. Generation cohorts and personal values: a comparison of China and the United States[J]. Organization Science, 2004, 15(2): 210-220.

[24] 国家人口和计划生育委员会流动人口服务管理司编.中国流动人口发展报告2010[M].北京:中国人口出版社,2010:41.

[25] 颜玉凡,叶南客.大都市社区公共文化需求的代际差异与治理对策[J].南京社会科学,2016(3):52-58.

[26] 吕炜,郭曼曼,王伟同.教育机会公平与居民社会信任:城市教育代际流动的实证测度与微观证据[J].中国工业经济,2020(2):80-99.

[27] 刘中起,瞿栋.社会阶层、家庭背景与公共服务满意度——基于CGSS2015数据的实证分析[J].北京行政学院学报,2020(4):93-100.

[28] 卢春天,赵云泽,张志坚.论教育程度和媒介涵化对社会公平感的塑造[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017(12):149-155.

[29] 文雯.中国居民收入分配的公平认知与诉求[J].财经研究,2015(11):20-33.

[30] 高文珺.基于社会比较的主观社会阶层过程模型[J].湖南师范大学社会科学学报,2018(4):90-100.

The research on the impact of public service satisfaction on social equality

An empirical study based on the perspective of generational differences

Shi Shengxu Guo Xinqin

(School of Public Management and Lax, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002)

Abstract: Improving government public services and satisfaction with public services can lead to increase the sense of social equality. In this paper, by using the data from China General Social Survey(CGSS) in 2013 as well as 2015, we divided samples into five generation groups in accordance with the birth of year: from post-50s to post-90s. We develop a multi-layers ordered logistics regression model and calculate regression coefficients to examine the influence between public service satisfaction and the sense of social equality from the perspective of generational differences. The results show that:(1)A significant positive correlation is found between public service satisfaction and the sense of social equality, and there exists generational differences between different groups.(2)Through overall index paths of sufficiency, equilibrium and inclusiveness, public service satisfaction can produce a effect on the sense of social equality. The key overall indicator to enhance the sense of social equality relies on sufficiency for the post-50s and post-80s groups. Meanwhile post-60s, post-70s and post-90s achieve their optimum level of social equality by feeling inclusiveness about public service. Equilibrium significantly increases the sense of social equality in five generation groups.(3)There has a restraining effect on the sense of social equality in post-50-90s groups when they are subjected to health shocks, especially for the post-60-80s groups.

Key Words: public service satisfaction; the sense of social equality; generational differences; public policy; China General Social Survey