20种山茶属连蕊茶组和毛蕊茶组植物的花粉形态特征研究

张亚利 杨耐英 宋 垚 李湘鹏 郭卫珍 蔡友铭*

(1.上海市农业科学院林木果树研究所,上海 201403;2.上海师范大学,上海 200231;3.上海植物园,上海 200231;4.湖南省森林植物园,长沙 410116)

连蕊茶组(CamelliaSect.Theopsis)和毛蕊茶组(CamelliaSect.Eriandria)隶属于山茶科(Theaceae)山茶属(Camellia),2 组植物具有开花繁密、芳香、抗花腐病等观赏性及适应性,随着其在种质创新等应用中的不断发展,逐渐受到研究者及应用者的关注[1-3]。在已有的分类系统中,根据Sealy[4]的分类系统,连蕊茶组29 种,毛蕊茶组6 种;按照张宏达[5]分类系统,连蕊茶组植物48 种,毛蕊茶组15 种;闵天禄[6]分类学系统,连蕊茶组19 种,毛蕊茶组9 种。由此可见3 个分类系统在种类划分等方面存在分歧,给2组植物的基础及应用研究造成困扰。因此,除了利用常规形态学等分类手段外,可增加更细微的形态特征观测,有助于解决现有的分类学问题。

花粉形态可以为植物分类鉴定提供依据,同时也为植物系统发育研究提供信息。目前,已有山茶属(Sect.Camellia)、山茶属短柱茶组(Sect.Paracamellia)、红山茶组(Sect.Camellia)、油茶组(Sect.Oleifera)、金花茶组(Sect.Chrysantha)等组植物的花粉形态在分类、演化关系等方面的报道[7-11]。在山茶属连蕊茶组和毛蕊茶组的研究中[7,12-16],韦仲新、薛晓明等报道了连蕊茶组13 种、毛蕊茶组3 种,但鲜见关于2 组植物花粉形态在系统演化等方面的研究报道。

本研究以20种连蕊茶组和毛蕊茶组植物的花粉为试验材料,观察其形态特征,并对其在系统演化、分类鉴定等方面进行探讨,为进一步的种质创新等应用研究奠定一定的基础。

1 材料与方法

1.1 材料

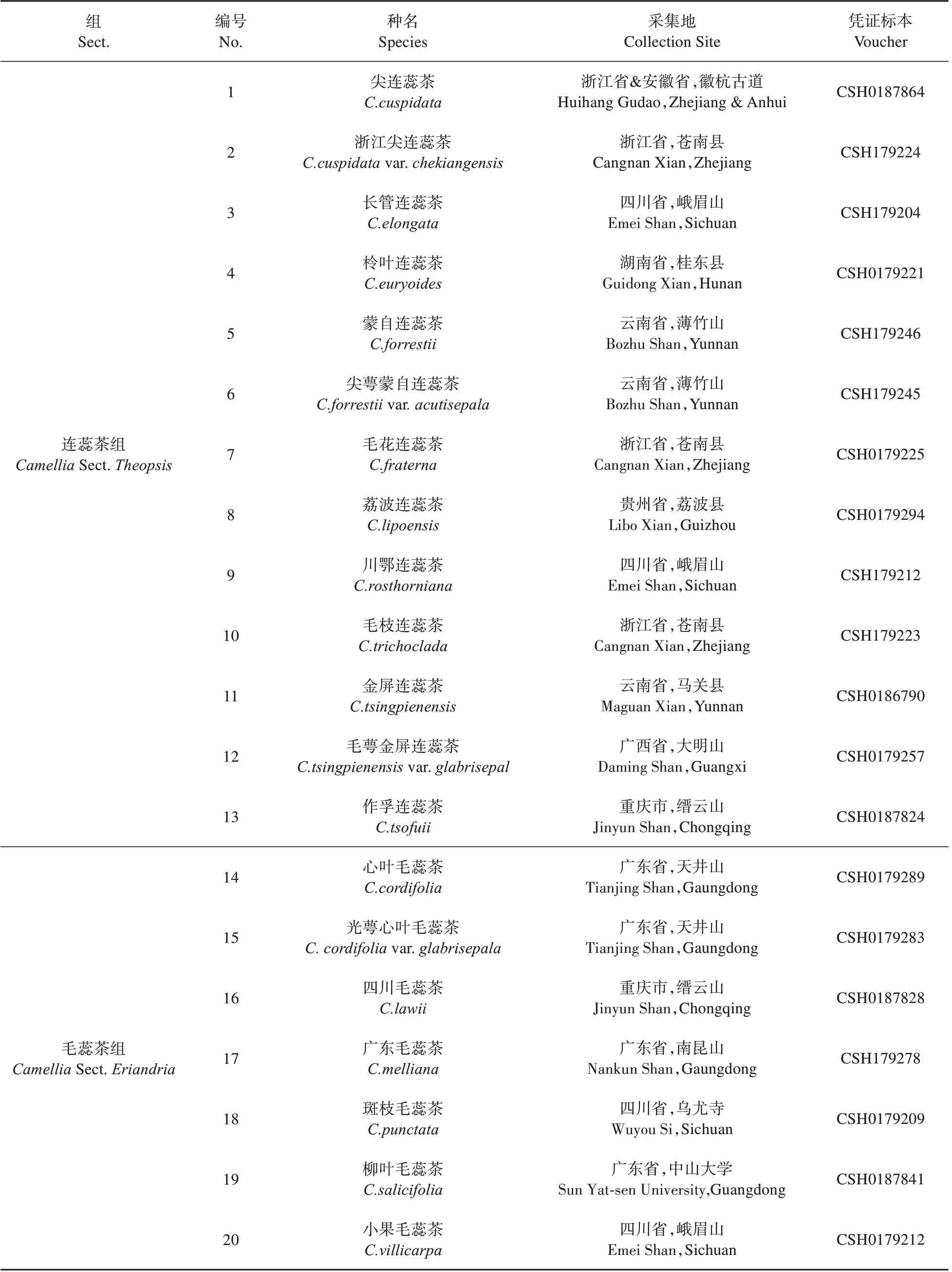

植物材料于2017—2022年野外采集并迁地栽培于上海植物园或上海市农业科学院温室,栽培环境和养护条件一致。凭证标本保存于上海辰山植物园标本馆(CSH)。试验材料信息见表1。

表1 20种(变种)连蕊茶组和毛蕊茶组植物信息Table 1 Information of 20 species of Sect.Theopsis and Sect. Eriandria

1.2 方法

1.2.1 花粉采集与处理

在晴天的09:00—10:00 采集初开的花朵,每次取样标注采集时间和采集花朵数量,每种采集花粉的总花朵数量在15 朵以上。将每次采集的花粉用硫酸纸包装好并做标记放入硅胶进行干燥,干燥过程中检查硅胶状态并在硅胶50%以上变色时及时更换。测试前将同一样品的干燥花粉装入1.5 mL离心管混匀,加入丙酮漂洗30~60 s,然后静止1~2 min,待花粉沉淀后,弃上清,将离心管盖子打开置于恒温干燥箱中(温度25 ℃)干燥1 h,取出后盖好盖子放于干燥剂中,然后进行上机前处理。

1.2.2 扫描电镜样品制样

用牙签将花粉均匀地铺于样品台的导电胶上,用洗耳球吹掉粘贴不甚牢固的花粉,使用日立离子溅射仪(E1045,日本)进行喷金(参数设置为Sputter Current:15 mA;Sputter Time:120 s;Tooling Factor:2.3),喷金后在日立场发式扫描电子显微镜(SU8010,日本)下观察并拍照。

观察内容主要包括花粉群体、花粉个体和花粉外壁纹饰。花粉群体:400 倍镜下拍摄,用于统计花粉的极轴长(P值)与赤道轴长(E值)。花粉个体:1 500 倍镜下拍摄赤道面,2 000 倍镜下拍摄极轴面,用于描述花粉赤道面观和极面观的花粉形态。花粉外壁纹饰:1 5000 倍下拍摄,用于描述花粉的外壁纹饰,及统计颗粒状附属物的分布密度。

1.3 数据分析

花粉极轴和赤道轴长度采用Karyotype Analysis 2.0 进行测量,每个样本随机采集50 粒花粉的数据用于统计分析;花粉外壁纹饰的颗粒密度随机统计15 处1 µm2内的颗粒数量用于分析,<10粒/µm2为稀疏,10~20粒/µm2为中等,>20/µm2为密集;数据统计与分析采用Excel 2007、R4.1.3 进行差异显著性分析及UPGMA聚类分析。

花粉形态描述主要参考王开发等[17]的《孢粉学概论》,及《图解花粉术语》[18]中的名词术语和定义。

2 结果与分析

2.1 连蕊茶组和毛蕊茶组植物的花粉形状和大小

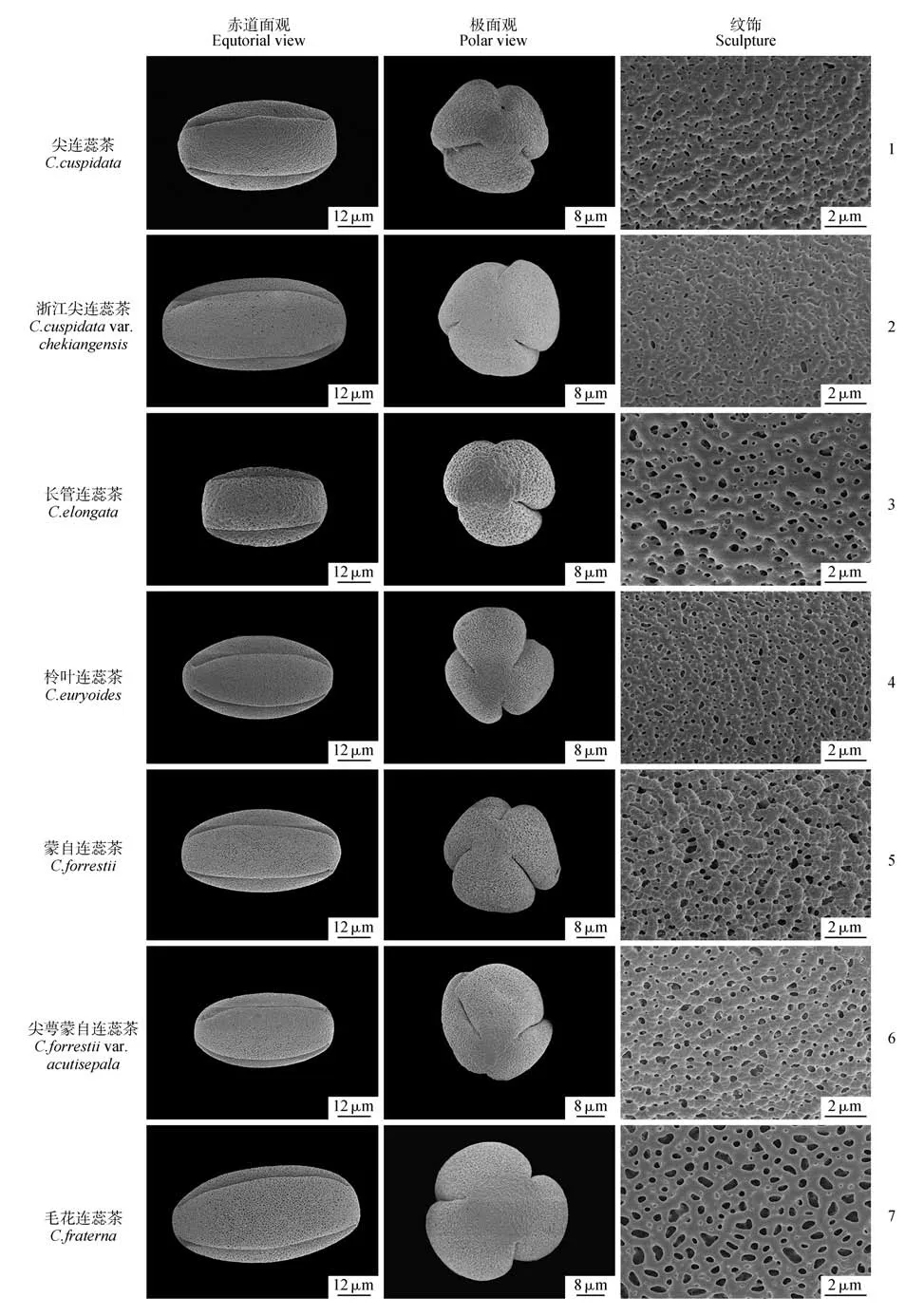

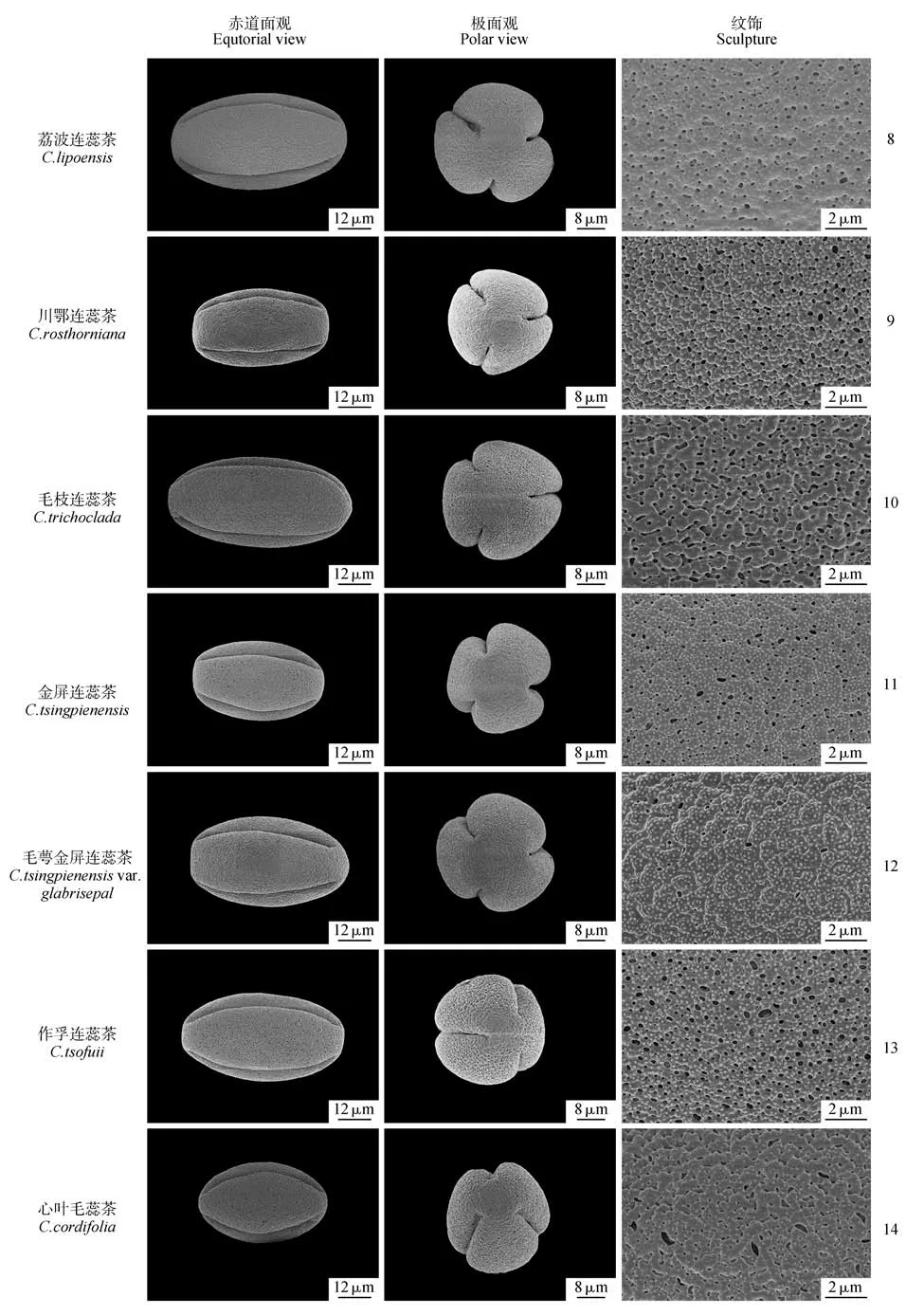

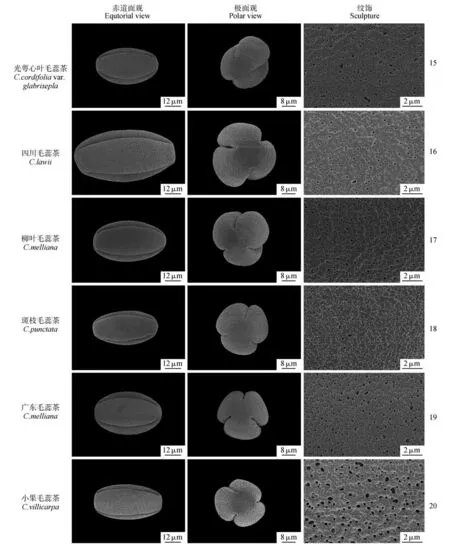

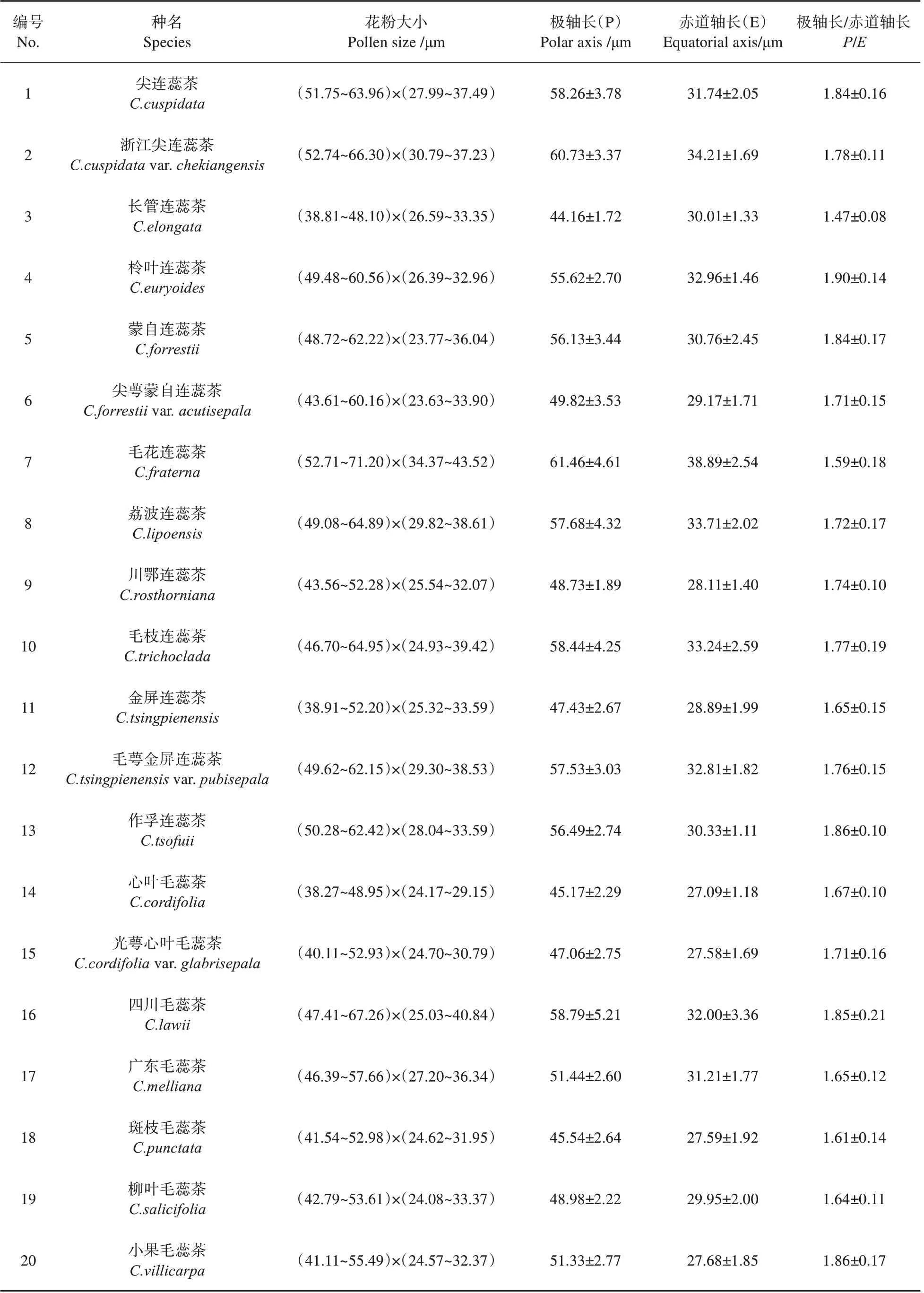

根据王开发等[17]对花粉形状的描述标准,连蕊茶组和毛蕊茶组20 种植物花粉的P/E值为1.14~2.00(表2),花粉形状为长球形;其萌发孔类型均为3 孔沟型,花粉沟长达极且深裂,极面观为三裂圆形(图版Ⅰ)。从表2可见,20种植物的花粉极轴长和赤道轴长为(44.16~61.46)µm×(27.09~38.89)µm,按照花粉大小的等级划分属于中型(25~50 µm)或大型花粉(50~100 µm)[17]。

图版Ⅰ 20种连蕊茶组和毛蕊茶组植物的花粉形态Plate Ⅰ Pollen morphology of 20 species of Camellia Sect. Theopsis and Camellia Sect.Eriandria

表2 20种连蕊茶组和毛蕊茶组植物的花粉形态特征Table 2 Pollen morphological characters of 20 species of Sect.Theopsis and Sect. Eriandria

结合花粉P值、E值和P/E值的测定结果对花粉大小进行聚类分析显示(图1),20种植物的花粉大小在距离为25 处可分为2 大类。蒙自连蕊茶(C.forrestii)、作孚连蕊茶(C.tsofuii)、柃叶连蕊茶(C.euryoides)、尖连蕊茶(C.cuspidata)、四川毛蕊茶(C.lawii)、毛枝连蕊茶(C.trichoclada)、荔波连蕊茶(C.lipoensis)、光萼心叶毛蕊茶(C.cordifoliavar.glabrisepala)、浙江尖连蕊茶(C.cuspidatavar.chekiangensis)和毛花连蕊茶(C.fraterna)10 种(变种)聚为一类,其花粉的P值均大于50 µm,E值大于30 µm,按照花粉大小的等级划分属于大花粉(50~100 µm),其中毛花连蕊茶的花粉大小为(52.71~71.20)µm×(34.37~43.52)µm,为20种植物中花粉P值最大的1 种(图1)。其他10 种植物聚为一类,在这一类中,除了广东毛蕊茶(C.melliana)的 花 粉P值 为(48.98±2.22)µm,E值 为(29.95±2.00)µm,小果毛蕊茶(C.villicarpa)的花粉P值为(51.33±2.77)µm,E值为(27.68±1.85)µm,其余8 种植物的花粉P值均小于50 µm,E值小于30 µm,属于中等花粉(25~50 µm),其中长管连蕊茶(C.elongata)的P值最小,为(44.16±1.72)µm,属于20种供试材料中花粉最小的1种。

图1 基于花粉大小的连蕊茶组和毛蕊茶组20种植物聚类分析Fig.1 Cluster analysis of 20 species of Camellia Sect. Theopsis and Camellia Sect.Eriandria based on pollen size

2.2 连蕊茶组和毛蕊茶组花粉的外壁纹饰

从连蕊茶组和毛蕊茶组20种植物的外壁纹饰可见,孔穴是20种植物外壁纹饰共有的结构(图版Ⅰ),在此基础上,根据其孔穴以外表面的雕纹可以将其外壁纹饰分为以下3类。

(1)孔穴状纹饰:孢粉表面分布大小不一的孔穴,分布数量较多,不规则,孔穴以外的表面无附属物,近光滑,呈波浪状。长管连蕊茶(图版Ⅰ:3)属于此类型。

(2)颗粒状纹饰:在孔穴以外的孢粉表面上分布着疏密不等的颗粒突起或呈现颗粒状的雕纹。属于此花粉纹饰的植物有17 种(变种),是种类最多的一类花粉外壁纹饰特征。在该类型纹饰中,颗粒的分布密度存在差异,可以分为稀疏、中等和密集3种类型:其中尖连蕊茶、浙江尖连蕊茶、柃叶连蕊茶、毛花连蕊茶、毛枝连蕊茶、四川毛蕊茶和柳叶毛蕊茶(图版Ⅰ:1~2,4,7,10,16~17)颗粒的分布密度稀疏;荔波连蕊茶、川鄂连蕊茶、作孚连蕊茶、心叶毛蕊茶、光萼心叶毛蕊茶、斑枝毛蕊茶、广东毛蕊茶和小果毛蕊茶为中等密度(图版Ⅰ:8~9,13~15,18~20);金屏连蕊茶(C.tsingpienensis)和毛萼金屏连蕊茶(图版Ⅰ:11~12)的颗粒分布密度为密集。

(3)疣状纹饰:孔穴以外的孢粉表面分布不规则的块状突起,突起的宽度一般大于高度,顶扁平。蒙自连蕊茶和尖萼蒙自连蕊茶(图版Ⅰ:5~6)属于此类型。

3 讨论

3.1 连蕊茶组和毛蕊茶组植物的花粉形态特征

在报道的连蕊茶组和毛蕊茶组植物花粉大小方面,主要为大花粉(直径50~100 µm),也会有中等(直径25~50 µm)或很大(直径100~200 µm)的类型,如毛花连蕊茶新鲜花粉的大小为106.8 µm(91.5~114.5 µm)× 58.6 µm(53.0~63.5 µm),柃叶连蕊茶新鲜花粉的大小为98.3µm(91.5~106.0 µm)× 56.0 µm(51.0~61.5 µm)明显大于本研究中的花粉大小[14],推测与研究样本及观测方法有关。川鄂连蕊茶采用醋酸酐方法处理后的花粉形态为扁球形,花粉粒大小为29.13 µm×40.33 µm,与本研究的(43.56~52.28)µm×(25.54~32.07)µm存在明显差异,分析其原因主要与处理方法有关,花粉在遇水后吸水膨大,进而成扁球形[13]。薛晓明等[12]报 道 的 蒙 自 连 蕊 茶 极 轴 长62.3 µm(59.9~64.4 µm),赤道轴长32.7 µm(30.6~34.9 µm),P/E值为1.91,与 本 研 究 的P值56.13 µm(48.72~62.22 µm)、E值30.76 µm(23.77~36.04 µm)接近。黄华等[19]关于淫羊藿属(Epimedium)的研究表明,以往淫羊藿属孢粉学研究往往忽略“居群”概念,以单一产地的少量个体代表整个物种,导致不同学者对同一物种花粉形态描述存在较大差异。由此可见,处理方法、采集样本等外因和内因均会对花粉大小产生影响。

在花粉的外壁纹饰上,韦仲新等[7]报道的3 种连蕊茶组植物和1 种毛蕊茶组植物的外壁纹饰为皱沟状纹饰。敖成齐等[16]研究的连蕊茶组和毛蕊茶组植物花粉外壁纹饰主要为颗粒-皱颗粒型。李广清等[14]将研究的6 种连蕊茶组植物的花粉外壁纹饰分为皱波状、不规则皱网状、脑纹状和穴状4 种类型。薛晓明等[12]对2 个连蕊茶组植物花粉外壁纹饰描述为皱波状和皱网状。综上,已报道的连蕊茶组和毛蕊茶组植物花粉外壁纹饰存在诸多不同描述,本研究以供试的20 种(变种)山茶属植物花粉共有的孔穴结构为基础,以孔穴以外的孢粉表面光滑、具颗粒、疣状等纹饰作为分类的主要特征,将花粉外壁纹饰分为孔穴状、颗粒状和疣状纹饰3 类,从而为进一步系统地开展2 组植物的花粉外壁纹饰描述提供依据。此外,从本研究20种(变种)山茶属植物花粉大小的聚类分析结果来看,花粉大小与花粉外壁纹饰类型之间尚未见明显的相关性。

3.2 连蕊茶组和毛蕊茶组植物花粉形态特征的系统进化趋势

前人研究认为花粉大小的进化方向为由大到小,花粉外壁纹饰进化方向为表面光滑孔穴状→条纹→网状纹饰→网状雕纹→网状纹饰[20-21]。在山茶属的系统进化趋势中,束际林等[22]在对茶组(Sect.Thea)植物花粉外壁纹饰的研究认为,茶树光滑型的纹饰应属于原始特征,而粗糙型或具疣则属于进化类型。倪穗等[9]对红山茶组(Sect.Camellia)花粉外壁纹饰的研究认为,红山茶组植物花粉的类型演化趋势为:光滑→皱沟状→皱波状→皱波状致颗粒状→颗粒状→网状。本研究中20种连蕊茶组和毛蕊茶植物的花粉大小从大型花粉到中型花粉,其中,毛花连蕊茶的花粉最大,在供试材料中属于较为原始的种,长管连蕊茶的花粉最小,为花粉大小进化的前进方向。在花粉外壁纹饰方面,在孔穴状、颗粒状和疣状纹饰3 种类型中,以颗粒状纹饰居多,结合茶组及红山组花粉类型的演化趋势,连蕊茶组和毛蕊茶组植物花粉类型的演化趋势为:仅具有孔穴结构的孔穴状纹饰为原始特征,如长管连蕊茶,其次为颗粒状纹饰,最为进化的是疣状纹饰,其代表为蒙自连蕊茶和尖萼蒙自连蕊茶。

3.3 连蕊茶组和毛蕊茶组植物的分类探讨

花粉的形状、大小、外壁纹饰等具有种的特异性,可用作植物识别或鉴定的分类依据[23]。在本研究的20 种(变种)供试材料中,柳叶毛蕊茶和广东毛蕊茶等7 种(变种)与连蕊茶组的10 种植物的花粉外壁纹饰均为颗粒状纹饰,无法从花粉形态特征上将其与连蕊茶组区分开。在连蕊茶组和毛蕊组的分类探讨中,吕林玲[24]对2 组植物3 个叶绿体基因片段和江正栋[25]对叶绿体的系统发育分析中,均显示出连蕊茶组和毛蕊茶组为一自然单系类群。本研究的结果初步显示,毛蕊茶组植物花粉的外壁纹饰不具有组的特异性,从花粉外壁纹饰特征的角度支持连蕊茶组和毛蕊茶组植物为单系类群的观点。

进一步,在种的分类中,现有的3 个主要分类系统在种类划分上存在诸多分歧。本研究中,蒙自连蕊茶和尖萼蒙自连蕊茶除了在地理分布、形态特征上具有相似性之外,其花粉外壁纹饰均为疣状纹饰,Chang H T[5]及闵天禄[6]将C.acutisepalaH.T.Tsai & K.M.Feng 作为C.forrestiivar.acutisepala(H.T.Tsai & K.M.Feng)Hung T.Chang 尖萼蒙自连蕊茶的分类观点一致。在心叶毛蕊茶的形态描述中,Sealy[4]及Chang H T[5]均提及该种存在连续变异,闵天禄[6]将萼片无毛的变异定名为C.cordifoliavar.glabrisepalaT.L.Ming 光萼心叶毛蕊茶,本研究采自广东乳源同一居群的材料显示,两者的花粉大小及外壁纹饰一致,从花粉形态的角度支持闵天禄[6]的分类观点。此外,闵天禄[6]将荔波连蕊茶归并为C.rosthornianaHand.-Mazz.川鄂连蕊茶、作孚连蕊茶归并为C.euryoidesvar.nokoensisY.C.Liu毛蕊柃叶连蕊茶。本文花粉形态特征的结果显示其花粉大小,尤其是外壁纹饰特征存在明显不同,因此作孚连蕊茶和荔波连蕊茶的分类地位还有待进一步研究探讨。

4 结论

对20种(变种)山茶属连蕊茶组和毛蕊茶组植物花粉的研究表明:花粉大小及外壁纹饰可为系统进化、分类鉴定及亲缘关系分析提供参考依据,尤其是花粉外壁纹饰。研究的20种(变种)植物的花粉外壁纹饰主要包括孔穴状、颗粒状和皱疣状纹饰3 种类型,其花粉外壁纹饰的演化趋势为:孔穴状→颗粒状→疣状。在山茶属连蕊茶组和毛蕊茶组的分类中,花粉形态特征支持现有报到的连蕊茶组和毛蕊茶组植物为单系类群的观点,支持尖连蕊茶、蒙自连蕊茶、金屏连蕊茶及心叶毛蕊茶及其变种的分类观点;但作孚连蕊茶和荔波连蕊茶作为变种处理的观点有待进一步探讨。