仰韶文化半坡类型鱼纹分类及其在庙底沟类型中的演变

王立夫 周侠

基金项目:2019年度国家社科基金艺术学项目“中国史前陶器纹饰的母题和谱系研究” (项目编号:19BH153)。

作者简介:

王立夫,泰州学院美术学院教授,研究方向:美术考古、设计史论。

周 侠,博士,泰州学院外国语学院副教授,研究方向:英语翻译。

摘 要:半坡鱼纹可以划分为单体鱼纹、联体鱼纹、复体鱼纹和分体鱼纹等四个类别。但有趣的是,这一母题在其后继文化庙底沟类型中却不太多见,能够续接半坡者不仅数量有限,而且其中一部分通过演变逐渐融入庙底沟最为习见的鸟纹之中。由鱼变鸟,纹饰演变体现出不可思议的一面。庙底沟先民不遗余力地改造对半坡人而言具有象征意义的鱼纹,这一过程反映出史前社会可能正在经历一次观念和意识的巨大转变。

关键词:由鱼到鸟;纹饰演变;观念转型;母题研究

中图分类号:J228

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2023)03-0055-11

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.03.007

仰韶文化的鱼纹最早发现于西安半坡,“在宝鸡北首岭、临潼姜寨、陇县原子头和甘肃秦安大地湾也多有发现;在陕西南部的南郑龙岗寺和西乡何家湾等地有少量发现;在华阴横阵村、武功游凤、甘肃天水柴家坪、平凉苏家台和西汉水流域的礼县石桥等地也有零星发现。”[1]339它们不仅分布范围广泛,而且数量多,是半坡类型陶器最为重要的纹饰母题。但有趣的是,在半坡的后续文化庙底沟类型,①

鱼纹却甚是罕见,能与半坡续接者不仅数量有限,而且有相当一部分通过演变逐渐融入庙底沟最为习见的鸟纹之中,由鱼变鸟,纹饰演变体现出不可思议的一面。

对半坡类型鱼纹进行分类和排比,并厘清延续在庙底沟类型中者,究竟有哪些通过演变逐渐融入鸟纹之中,不仅有助于展现仰韶文化鱼纹的整体规模和艺术成就,还有助于揭示从半坡的鱼到庙底沟的鸟,两大代表性母题之间演变的隐秘动机,为更好地理解其内在含义提供一些启示。

一、半坡鱼纹的分类

半坡类型可以明确辨识的鱼纹既有拟象写实的,也有几何化特征突出带有抽象意味的;既有单体的,也有联体甚至是融合了其它动物形象的;既有以全形表现的,也有仅以头或身等局部元素进行表达的。不同表现形式的鱼纹在演化的过程中,还表现出一定的规律性和系统性,为了更好地梳理这些纹饰演变的具体过程,本文拟将半坡鱼纹划分为单体鱼纹、联体鱼纹、复合鱼纹和分体鱼纹等四个类别进行探讨。

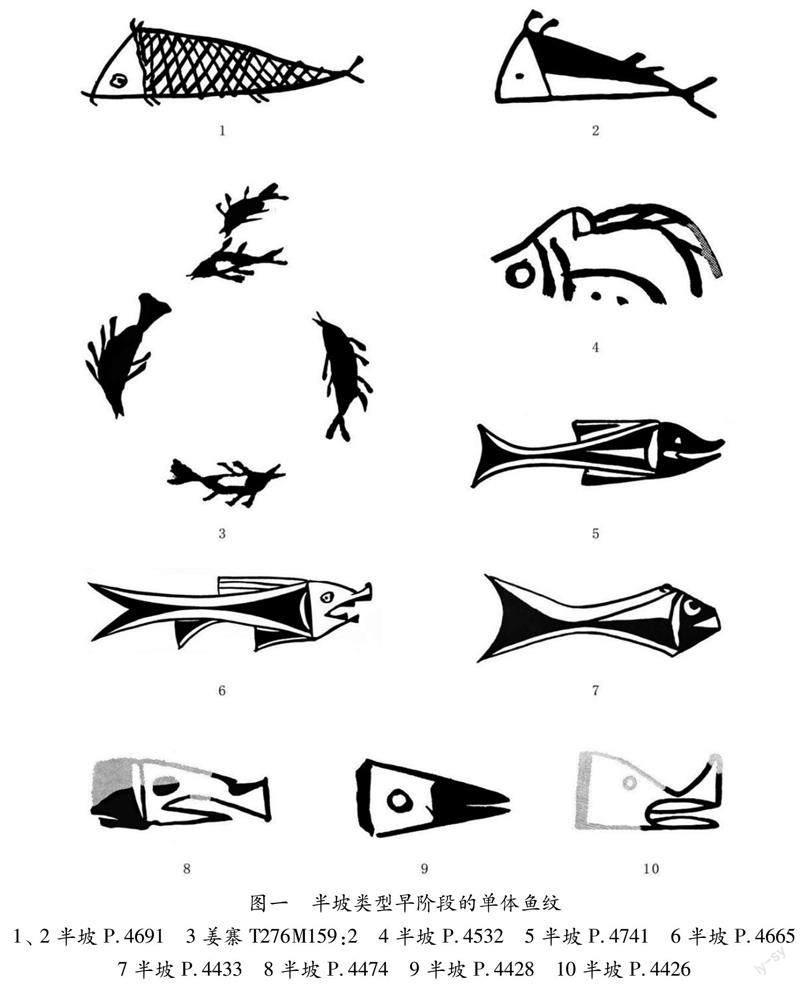

(一)单体鱼纹

半坡单体鱼纹一般以侧视的全鱼为摹写对象,作为基本的母题单位,它们或单独,或重复,或与其它纹饰相间隔而绘于陶器之上。单体鱼纹贯穿于半坡类型发展的全过程,是鱼类纹饰中数量最多的一种,在早晚两个阶段表现形式颇为不同。半坡类型早阶段以半坡一期、姜寨一期等遗存为代表,此阶段,鱼的形象刻画较为具体,头、身、尾、鳍等关键部位都有明确描绘,比例也接近于真实的鱼,夸张变形者较少。因此,这一阶段的鱼纹面貌多样,个体之间差别较大。从身体部分的表现看,有身着网纹,鱼鳞表达较为明晰的(图一1);有身体作三角形,上部涂黑下面留白似青背白肚的(图一2);也有通体涂黑像河豚的(图一3);还有身体大幅度弯曲如泥鳅的(图一4)。从鱼头部特征看,有口微张悠然游动的(图一5);有嘴巴尖翘,鱼齿外露似在觅食的(图一6);有眼目突出,做警觉状的(图一7);还有吻部夸张,作特殊表现的(图一8、9、10)

等。总之,半坡早阶段的单体鱼纹不仅形式多样,而且造型写实,生动、逼真,似乎先民们在绘制时特别留意表现鱼的不同种类和不同状态。

半坡类型晚阶段以史家遗址、原子头三期、大地湾二期以及姜寨二期为代表。这一阶段的单体鱼纹大多用线概括、流畅,在保持较高辨识度的同时体现出几何化特点和程式化倾向。这些鱼纹可以从游动的姿态和描绘的角度出发分作两大类。第一类做侧视,多表现为相对静止的状态,鱼身普遍被拉长,外廓多呈现为长条状,鱼尾和鱼鳍表达充分,纹饰整饬规范(图二1)。其中,相当一部分取消了对眼目的描绘,头部表现为多个交错的弧边三角形,几何化倾向明显(图二2)。该类纹饰愈向晚,鱼尾和鱼鳍部分愈发对称,有简洁化的演变趋势(图二3)。在甘肃合水、蓝田泄湖等地还发现了表现形式更为简洁的同类鱼纹,在这两例中,鱼头被简化为圆点,鱼鳍被省略,鱼身简化为双曲线,作修长的横置人字形,但仍然保持了极高的辨识度(图二4、5)。

另外一类视点不固定,着意表现鱼折尾游动的姿态,曲折的鱼身和头部相呼应,颇具动感。其中一部分描绘精细,表现形式相对复杂,于图案化的特征中体现出富于变化的一面,具有很强的艺术性(图二6、7);还有一少部分形式简洁,鱼身以留白的地纹反映,内加圆点代表鱼的眼睛,整体形态犹如“逗号”,好似鱼的幼苗或蝌蚪一般(图二8)。

总体来看,半坡单体鱼纹早期具象写实,晚期几何化程度较高;早期状态自然各具特色,晚期形式规整装饰意味浓厚。总之,半坡类型的单体鱼纹由早到晚呈现出几何化和程式化的发展倾向,而且有愈向晚愈發简洁的趋势。当然,这一过程体现出较为严谨的一面,因此,在半坡晚阶段无论那种视点的鱼纹,无论其表现形式复杂还是简单,都非常优美,展现了很高的绘制水平。

(二)联体鱼纹

所谓联体鱼纹,是由两条或两条以上的鱼连接在一起共同构成的单一纹饰,数量上有两条、三条和四条之分,其中以双鱼联体最为常见。半坡类型早期即出现,一般比较写实,有两条完整的鱼作上下并列连接在一起的(图三1);也有身体分开而头部合并,作一头双身的(图三2)。半坡晚期,双鱼联体形态发生变化,表现形式更加特殊,如礼县高寺头发现的一件残陶壶,上腹部绘有两条一头双身的联体鱼纹,一条表现为侧视,鱼头居右,身体从头部左侧分开;另一条表现为正视,鱼头居中,身体从头部两侧分开(图三3)。此外,甘肃秦安王家阴洼还出土一例造型简洁但非常别致的联体鱼纹,该例以代表鱼头的加点圆圈为中心,两侧各绘一鱼嘴,鱼身被彻底省略,为联体的双鱼纹提供了全新的表现方式(图三4)。

三条的联体鱼纹在半坡遗址发现较多,可惜均为残片,可辨识者均表现为上下并列,且一般都头身俱全(图三5)。四条的联体鱼纹目前仅发现一例,出现在半坡陶片P.4808上,这一例不仅上下连体,而且左右两端都绘有鱼头,鱼身相连共用,造型复杂,绘制精细,体现出极其神秘的语义(图三6)。

为什么鱼纹会产生联体这种特别的形式,有学者认为它们“来源于史前人剥制动物皮张的习惯,将这种摊开式的处理手法应用于鱼纹的绘制从而导致的”[2]。但是这种解读一是很难适应于共头无体的联体鱼纹,二是不能解释三条合而为一的联体鱼纹。也有学者认为,早期艺术中所见的双头双身动物绘画,并非是为着表现怪异的形体,很可能是一种“原始的多维表达方式,是为了展示动物不同的侧面”[3]。这种解读很难适用于如王家阴洼鱼身被彻底省略的联体双鱼,同样也不能解释三条或四条合而为一的联体鱼纹。因此,这些特别的纹饰应该和其它早阶段的“怪异”的纹饰一样,“反映的应是当时崇拜的对象。”[4]

(三)复合鱼纹

复合鱼纹或被称之为“叠象鱼纹”[5],指一部分包含有其它动物或人面因素的鱼纹。复合鱼纹将两种完全不同的生命体结合在一起,从而生成全新的超乎现实存在的视觉形象,颇显神秘,从出土情况看,此类纹饰复合的对象以鸟和人面为主。

鱼与人面复合。半坡类型早期即出现以鱼纹为主体,局部包含人面造型的鱼纹。在这类纹饰中人面有的以部分显现,有的以全形表达,鱼身部分多表现为双鱼连体,非常特别。典型者如山西芮城东庄村出土的一例,上绘双身的侧视鱼纹,鱼尾分离并列,身体部分逐渐融合,至头部完全合而为一,在鱼头和鱼身交接的鱼鳃部位,绘有半个闭目的人面,与左半边睁目的鱼头相对照,鱼头和人面呈现为左右组合(图四1)。又如西安半坡出土的一例,发掘报告将其称之为“合首鱼纹”。[6]182该例鱼也作双身,两鱼相叠只有一个鱼头,鱼头中的人面眼目做横道,鼻子做宽竖线,与东庄村不同的是,此例人面和鱼的组合呈现为上下结构,即上部为鱼而下部为人面,闭目的人面与睁目的鱼相对照(图四2)。

半坡遗址还发现一例人面表达更加明晰的,“其外部轮廓是鱼头形,里面却画着一个人面形花纹。”[6]165该例人面刻划的非常具体,额头有留白,以短横线表示眼目,鼻子作倒着的字母“T”,嘴巴留白,表现为弧边三角形,是半坡早阶段最为习见的人面纹。由于该陶片仅保存了鱼头部分,残缺的鱼身是否同前两例一样表现为连体的双鱼,却不得而知(图四3)。

半坡类型晚期,姜寨二期发现了四件绘有复合人面的鱼纹葫芦瓶,长期以来这些纹饰被单纯地看成鱼的变体样式,正如发掘报告描述:“有的变形鱼纹已十分抽象化,甚至很难一下子被辨别出来,几近图案化”[7]。这些纹饰尽管脱胎于鱼纹,但直观地看,人面的意味也非常突出,故而,将其归为复合有人面的鱼纹似乎更加恰当。其中ZHT11

⑤:60上的纹饰整体表现为一条折尾游动的鱼,但从夸张的眼目和箭矢状的鼻子看,其头部造型无疑也融入了人面的感受(图四4)。ZHT8M168:3上的纹饰呈现为两个基本相同单元形的组合,单元形与前例基本一致,只是鱼尾变小并置于眼目的下方,表现更加概括,整体观察人面的特征更加明显(图四5)。在另外两件葫芦瓶上,鱼尾被彻底简化,反白部分呈弧边三角形或草叶形,而眼目和不对称的鼻子更加突出,有似商周青铜器上面的饕餮纹(图四6、7)。

这里要说明的是,在后面两例中,鱼的形象已经非常隐晦,而人面的意味却更加突出,似乎和鱼已经失去了联系,但是考虑到这四件器物出于同一遗址的同一期,器型亦相同,而且纹饰结构相似,具有明显的关联性,又能构成完整的演变序列,可以相互印证,故而,将它们也归入鱼与人面复合的纹饰应该是可行的。

鱼与鸟复合。复和有鸟的鱼纹,鸟多以头颈等部分因素显现,在具体的表达方式上还体现出地域性差异,有的区域以阳文做直接表达,有的区域以留白的方式巧妙地反映。在关中一带,鱼和鸟均采用阳纹显现,例如,武功游凤采集的一件细颈壶上的鱼纹,鱼身相对较小,鱼头部分被夸大,且表现为异常的心形,内廓绘有三个弧边三角形,中间加绘鸟首(图五1)。又如姜寨二期出土的一件葫芦瓶上绘有更加复杂的类似纹饰,该器物上面共有四组纹饰,其中两幅占据主要位置的图形基本一致。该图形整体表现为一条竖立的鱼,可分作三个独立的单元,从下至上分别表达了鱼的头、身、尾三个部分(图五2)。下段鱼头部分的外廓表现为一个不甚规则的倒梯形,内廓纹饰有似于武功游凤细颈壶鱼纹的头部,亦有不甚规整的弧边三角包围在鸟首两边,好似鸟的头颈被含在鱼的口中(图五3)。

关中平原向西,在陇县原子头和秦安大地湾两处遗址中,复合有鸟的鱼纹表现方法较为特殊。鱼一般以阳纹表达,而鸟却多以反白形式出现,王仁湘先生认为:“以彩绘的颜色作衬底,以彩纹间无彩的底子为图案的彩陶。从彩纹之间的地纹可观察出明确图案单元的彩陶,都可以视作地纹彩陶。”见王仁湘:《彩陶反转来看又何妨》,载《文物天地》 ,2002年第6期。留白表现的鸟首和着彩描绘的鱼互为衬托,一图多意,颇富趣味。其中,原子头出土的一例鸟的特征表達得最为细致,不仅有鸟的头颈,还引出两道短弧线表示其优美的羽翅,眼睛也以圆点独立绘出(图五4)。大地湾遗址的多件陶盆上也绘有类似的纹饰,只是与原子头的一例相比较,以反白表现的鸟造型更加简洁,而且取消了代表鸟眼睛的圆点,相对抽象不易辨识,但是这些纹饰仍然较好地保留了鸟的意蕴,它们与原子头出土的一例结构基本相同,表现出极强的关联性,辨识上也能够相互印证、支持(图五5、6、7)。

一般认为,将动植物人格化,是史前和尚处在蒙昧时期的民族造神的固定方式,在他们看来,“一种动物图像,再给它们安上一个人面之后,它便有了神格,半人半兽也就成为了神的固定格式。”[9]与此同理,半坡先民将鱼和鸟这两种完全不同的生命体结合在一起,可能源于对这两种动物所具有的特殊能力的崇拜,比如鸟的飞翔能力和鱼的生殖能力,也应该是造神的结果。所以,半坡的复合鱼纹,它们复合的对象不管是人还是鸟,很可能都是史前先民所崇敬的神的图式。

(四)分体鱼纹

分体鱼纹,指仅描绘鱼头或鱼身的鱼纹。这类纹饰虽然是以分解了的鱼为表达对象,但它们却经常采用复合的方法结合成单体纹饰,颇具示意和象征性。如果按照表现形式作进一步划分,又可以将其细分为仅有鱼头的无体鱼纹和仅有鱼身的无头鱼纹两种。无体鱼纹以山西芮城东庄村出土的一例最为复杂,该例外廓呈横置长方形,内绘两个相向的写实性鱼头,鱼头中间留有空白,空白处填绘两组共计十个大小基本相同的圆点(图六1)。此外,半坡遗址也出土两例结构与之相似者,一例外廓亦呈横置长方形,鱼头简化为两个相向的三角形,内绘代表眼睛的点和圆圈,中间有两个的平置月牙状空白做对称分布(图六2);另外一例外廓呈正方形,内有对角线交叉,将正方形分割成四个三角形,上下相对的两个三角形着彩,而左右相对的两个留白,并且在空白处加绘代表眼睛的点和圆圈,犹如两个相对的鱼头(图六3)。

无头的分体鱼纹在半坡早阶段既有作连体复合而成的(图七1),也有作上下并列身体各自独立的。其中有的带有鱼鳍,相对写实(图七2);有的不带鱼鳍,几何化倾向明显(图七3)。半坡晚阶段,无头鱼纹发现较少,大地湾二期出土的一例比较典型,该例鱼体修长,鱼鳍和鱼尾自然流畅,除了没有鱼头外,与同阶段其它的单体鱼纹基本一致(图七4)。

无体的分体鱼纹比较容易理解,因为它们截取的是鱼的头部,是表现对象的重点和中心,具有人类绘画的共性特征。但是去掉头部只保留了身体部分的无头鱼纹又该作何解释,而且其单元形又为何多呈现为双头和双身?这些特殊之处或表明它们应该和复合有鸟或人面的鱼纹一样具有特殊含义。

二、半坡鱼纹在庙底沟类型中的演变

半坡之后,庙底沟类型以更加强势的姿态兴起,传播和覆盖的范围更广,“掀起了史前艺术的一次浪潮”[10]。半坡时期最具代表性的鱼纹在这一阶段虽然数量锐减,但并没有消亡,其中一部分承半坡鱼纹之余续向庙底沟最具代表性的鸟纹演化,有的彻底演变成鸟纹,有的则以地纹出现,与鸟同构演化出新的风貌,可以清晰地辨识其演化轨迹者主要有三种。

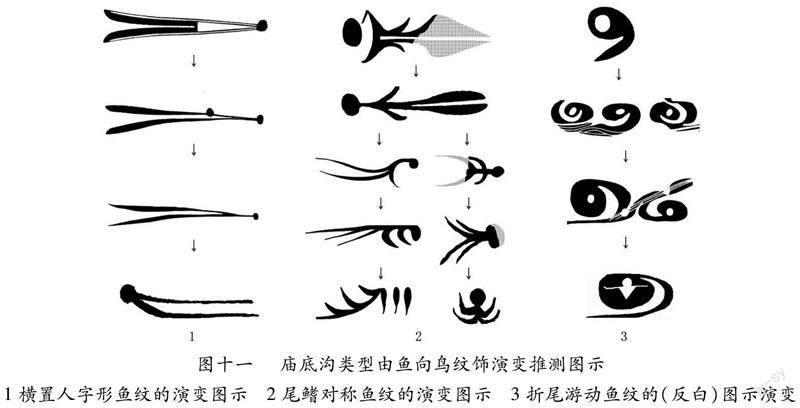

(一)横置人字形鱼纹在庙底沟类型中的演变

第一种来源于半坡晚段横置人字形鱼纹,它们的直接源头是前文提到的甘肃合水和陕西蓝田泄湖发现的两例(图二4、5)。在归属庙底沟类型的器物中以大地湾三期发现的一件与之最为接近,该例也头部做圆点,身体做修长的横置人字形,造型与半坡晚期的几乎完全一致(图八1)。姜寨三期发现的一例,鱼身部分省略了最下方的一道宽线条,形式更加简洁(图八2)。华阴南城子发现的一例继续简化,人字形双曲线简化成中部加点的单曲线,形态有似鸟的羽翅,开始体现出鸟的意蕴(图八3)。扶风案板发现的一例,鱼身中部的圆点也被省略,彻底演变成顶端加点的横置人字,飞鸟的意味进一步被强化(图八4)。最后,通过线条变短,这种纹饰彻底汇入庙底沟类型常见且比较典型的侧视鸟纹之中(图八5)。

(二)尾、鳍对称的简体鱼纹在庙底沟类型中的演变

第二類以半坡类型晚期尾、鳍做对称分布的简体鱼纹为基础,和大地湾二期F1:2上面的鱼纹最为接近(图二3)。庙底沟类型中的这一类鱼纹,头部均被简化为圆点,变化主要体现在鱼身的绘制上。其中以庙底沟遗址2002年发掘出土的一例最为复杂和写实,该例头、身、鳍、尾俱全且作对称状,鱼鳍短小,尾巴较大,有似观赏的金鱼(图九1)。与之类似者在西安南殿村也有发现,二者结构基本相似,但南殿村的鱼鳍和鱼尾以曲线表达,状态柔和,犹如游鱼又像拖着长尾的飞鸟(图九2)。泉护村遗址发现两例,在H1060:05上,表示鱼鳍和鱼尾的线条变得纤细,鸟的意味进一步加强(图九3)。在H1060:372 中,当表示鱼鳍和鱼尾的线条变短并向两侧分开犹如两个人字套叠在一起时,已经完全呈现出鸟的趣味(图九4),若将其逆时针旋转九十度,使代表圆点的头部朝上,而套叠在一起的人字形向下并且做对称展开时,已经与庙底沟类型经典的正视鸟纹表现出一致的形态(图九5)。

(三)折尾游动的鱼纹在庙底沟类型中的演变

第三类以半坡晚期折尾游动的鱼纹为基础(图二8),演变的情况似乎复杂一些。庙底沟遗址曾出土了一件彩陶缸,该器物上腹部绘四条蝌蚪状折尾游动的鱼纹,鱼的身体部分俱以反白表现,眼目以圆点代替,单体纹饰与半坡晚期折尾游动的鱼纹基本一致。整个纹饰可以分为两组,从左至右前两条为一组,二者游动方向一致,下加数道好似水波的细线,有鱼嬉戏水中悠然自得的感觉。后两条为另一组,二者游动方向相反,第三条尾巴卷曲向上甩出,身体曲折的最为厉害,像在奋力游动,第四条绘双目,头部表现为正视,长尾向左下方平行甩出,在头尾两端还分别加绘有网纹,好似已经坠入网中,这一组的两条游鱼有一条被渔网捕获而另一条惊慌失措向反方向逃逸的意味(图十1)。

以上四个纹饰和半坡晚阶段的蝌蚪状折尾游动的鱼纹及其相像,特别是前三条与其如出一辙,它们之间应该存在演变关系,后者应该是这类纹饰的源头。这类纹饰在庙底沟类型中变体形式非常之多。有呈顺时针方向的,也有呈逆时针方向的(图十2);有保持最初形态只有一条尾部的,也有尾部增加至两条作旋动对称的(图十3);有去掉头部圆点代之以空白的,也有保留圆点并加绘弧边三角或“C”形短线呈现为飞鸟的(图十4)。

值得注意的是,在这一类纹饰中,鱼大部分都以反白出现,而着彩部分多复合或同构有鸟,并于发展变化的过程中加入优美的弧边三角、流畅的弧线以及圆点,渗透进越来越多的鸟元素,最终融入庙底沟类型最具代表性的“回旋勾连纹”此纹饰命名有十余种之多,各家不同命名参见王仁湘:《关于史前中国一个认知体系的猜想——彩陶解读之一》,载《华夏考古》,1999年第4期。。这些纹饰以流畅婉转的曲线配合灵动跳跃的圆点,看阳纹似群鸟翔集,观地纹又似游鱼嬉戏浪里。图与底、鸟与鱼相互转换,耐人寻味(图十5)。

前述庙底沟类型中与半坡鱼母题相关的三种纹饰,第一和第二种都直接转化成了鸟纹。第三种鱼以反白呈现,与着彩的鸟纹同构在一起,有的头部甚至被鸟纹所取代,也就是说,在这些纹饰中鱼的意味虽然一直以反白的方式若隐若现地存在着,但鸟的意蕴仍然是压倒性的。为了更好地展示三种纹饰演变的轨迹,在此,我们列举出推测图示(图十一),以期能够直观地显示它们演进的具体过程。

庙底沟类型中能够承继半坡鱼纹者可能不只上述三种,因为,在半坡彩陶花纹中“有很多线索可以说明横的三角形和线纹组成的几何图案花纹是由鱼形的图案演变来的”[6]182。而庙底沟类型又多有与之相似者。故而,事实或正如王仁湘先生指出的一样:“庙底沟文化广泛流行的叶片纹、花瓣纹、‘西阴纹、菱形纹、圆盘形纹、带点圆圈纹等,大都是鱼纹拆解后重组而成。”[11]只是在经历了这样的符号化过程之后,它们已经丧失了鱼的形态,同时也给溯源工作带来困难。

三、纹饰演变与观念转型

鱼是半坡最重要的纹饰母题,鸟是庙底沟最习见的陶器纹饰。关于鱼纹及鱼鸟组合图像究竟包含什么样的语义曾经引发广泛解读。针对鱼纹,半坡发掘者推想:“半坡彩陶上的鱼纹,可能就是半坡图腾崇拜的徽号”[6]217。赵国华先生认为半坡先民之所以崇拜鱼类,“是他们将鱼作为女阴的象征,实行生殖崇拜,其目的是祈求人口的繁盛”[12]。唐延青先生认为:“彩陶盆是盛放魚的工具,在彩陶盆上绘画鱼纹纹饰,象征盆内装满了鱼,有祈求丰收的意愿”[13]。李默然先生认为“鱼可能代表冥界和重生”[14]。石兴邦先生认为:“中华龙的原型是鱼,由仰韶文化彩陶上面的鱼纹发展演变而来”[15]。

针对鱼鸟组合图像,有人立足于图腾说,认为“反映了仰韶文化不同支系之间社会集团的相互关系。即‘鱼集团与‘鸟集团之间的战争与融合”[16]。有人借助萨满化生理论,认为“表现的是鸟在鱼体内完成孕育生长,再从鱼口内飞出的萨满式化生”[17]。还有人结合生殖崇拜,认为“仰韶文化的人们,先已懂得了性交与生殖的关系和男性生殖器的作用,而后才将这两种认识观念合并作为转生巫术以鸟吃鱼的形式表现于墓葬之中”[18]。

上述解读不管哪种更加接近事实和真相,但有一点是不可否认的,即上述论断都认可无论是半坡的鱼纹,还是庙底沟的鸟纹,它们绝非单纯的审美对象,亦非纯粹的视觉再现,而是精神功利的产物,具有深刻的社会、文化含义。也就是说鱼对于半坡先民和鸟对于庙底沟先民一样,均具有重要的象征意义。那么,庙底沟先民不遗余力地改造对半坡人而言具有象征意义的鱼纹,背后的动力又是什么呢?

首先,庙底沟类型的鸟纹表现形式极其繁多,而且它们拥有完整的发展、演变序列,自成体系,本质上讲是独立发展的。因此,关于半坡鱼纹在庙底沟类型中的演化,无论它们是直接演变为鸟纹,还是生成新母题并体现出鸟的意蕴都是图式改造的结果,反映的是“鱼”及其承载观念的衰退,和“鸟”及其象征语义的兴盛。其次,鱼和鸟属于两种完全不同的生物,视觉形象上差别很大,要将鱼变成鸟,图式转换的难度极大,庙底沟先民的这一艰难尝试之所以能够成功,其过程从一个侧面反映出,史前社会在这一阶段可能正在经历一次观念和意识的巨大转变。

另外,庙底沟陶器中从鱼到鸟的纹饰演变,远远超过了我们对史前陶器纹饰演变的一般认知。它们与单一主题下纯粹表现形式的演变不同,这种演变源自对成熟母题“鱼”的改造,终结于另一母题“鸟”的彰显,为已有的成熟纹样植入了新的含义,从而揭示了一种让人意想不到的母题衍生方式,即以观念的改造和语意转换为根本目的的纹饰演变现象。这一现象为史前陶器纹饰演变研究提供了新的思路,同时也说明“以意驭像”是中国图形艺术新生和发展的根本动力。

参考文献:

[1] 严文明.半坡类型彩陶的分析[M]//仰韶文化研究.北京:文物出版社,2009:339.

[2] 张朋川.黄河彩陶——华夏文明绚丽的曙光[M].杭州:浙江人民美术出版社,2000:29.

[3] 陈声波.良渚文化与华夏文明[M].南京:江苏人民出版社,2019:138.

[4] 耿庆刚.东周神怪图像研究[J].文博,2021(06):30-42.

[5] 陈雍.半坡文化彩陶鱼纹的分类系统[J].华夏考,1993(03):55-65.

[6] 中国科学院考古研究所,陕西西安半坡博物馆.西安半坡[M].北京:文物出版社,1963.

[7] 半坡博物馆,陕西省考古研究所.姜寨——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1988:254.

[8] 西安半坡博物馆,武功县文化馆.陕西武功发现新石器时代遗址[J].考古,1975(02):97-98+137.

[9] 王仁湘.凡世与神界——中国早期信仰的考古学观察[M].上海:上海古籍出版社,2018:455.

[10] 王仁湘.史前中国的艺术浪潮——庙底沟文化彩陶研究[M].北京:文物出版社,2011:12.

[11] 王仁湘.庙底沟文化鱼纹彩陶论(士)[J].四川文物,2009(02):22-31.

[12] 赵国华.生殖崇拜文化论[M].北京:中国社会科学出版社,1990:168.

[13] 唐延青.仰韶文化半坡类型早期彩陶鱼纹纹饰新释[J].丝绸之路,2010(14):35-37.

[14] 李默然.半坡“人面衔鱼”图案再分析[J].江汉考古,2020(01):48-54+39.

[15] 石兴邦.中华龙的母题和原型是“鱼”——从考古资料探“中华龙的起源和发展”[J].濮阳职业技术学院学报,2011(03):1-5.

[16] 赵春青.从鱼鸟相战到鱼鸟相融──仰韶文化鱼鸟彩陶图试析[J].中原文物,2000(02):13-15+41.

[17] 李新伟.仰韶文化庙底沟类型彩陶的鱼鸟组合图像[J].考古,2021(08):71-81+2.

[18] 何努.鸟衔鱼图案的转生巫术含意探讨[J].江汉考古,1997(03):75-82.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)

Abstract:The fish patterns in Ban-po phase can be divided into four categories: single-fish pattern, multiple-fish pattern, compound fish pattern with human face, and split-fish pattern. However, it is interesting to note that this fish motif is not common in Miao-di-gou phase as its successive culture. Not only is there a rarity of the fish pattern in phase with Ban-po, but also the pattern gradually integrated into the most common bird pattern in Miao-di-gou phase through evolution. The evolution of patterns from the fish to the bird reflects an incredible aspect in prehistoric culture. The ancestors of Miao-di-gou spared no effort to transform the fish pattern that is symbolic for Ban-po people, which reflects that prehistoric society maybe underwent a huge transformation in concepts and consciousness.

Key words:the transformation from the fish to the bird; evolution of decorative patterns; conceptual transformation; motif study