海南全面深化改革开放的进展、成效与战略取向

周密 王雷

摘 要:党的十八大以来,海南推进全面深化改革开放的步伐不断加快,在明定位、立规则、引进来、走出去和重实施等方面取得重大进展。海南在经济发展水平、对外开放程度、产业优化调整、消费提质升级和生态文明建设等方面取得重大成效。当前,海南正处于加快推进自由贸易港建设、构建更高层次改革开放新格局的关键时期,要以国家赋予的战略定位和亟须迫切解决的重大问题为导向,围绕制度的创新性、要素的流动性、产业的主体性、信息的便捷性、区域的联动性、消费的体验性等六大要点,探索全面深化改革开放的海南道路。以制度创新为核心,着力打通生产、分配、流通、消费等环节堵点,形成对内对外一体化市场,推动海南成为国内国际双循环的重要交汇点和全面深化改革开放的新标杆。

关键词:全面深化改革开放;自由贸易港建設;制度创新;双循环

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)03-0032-14

推进海南全面深化改革开放,是我国重要的区域发展战略之一。海南作为我国最大的经济特区,自1988年建省以来始终在改革开放进程中发挥着“试验田”和“示范区”的重要作用,是改革实践创新探索的排头兵,也是我国对外开放的重要窗口。

2018年4月,中共中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称《指导意见》),确立了海南全面深化改革开放的战略定位和发展目标,明晰了海南推进改革开放应着重发力的关键领域和亟须解决的重大问题。党的二十大报告提出,要“加快建设海南自由贸易港,实施自由贸易试验区提升战略,扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”。海南同时具有经济特区、自由贸易试验区和自由贸易港的多重发展定位,在推动我国形成更高层次改革开放新格局中具有重要的战略地位。党的十八大以来,海南全面深化改革开放进展顺利,在经济社会发展方面取得了明显成效,为推进全国改革开放事业起到了较好的引领和示范作用。

一、海南全面深化改革开放的主要进展

(一)明定位,做好改革开放的谋篇布局

1.海南改革开放目标定位的动态调整

自1988年建省办特区以来,海南深化改革开放的目标定位经历了“建省办特区—转换发展模式—建设国际旅游岛—建设自由贸易试验区和自由贸易港”四个阶段。在不同阶段,海南基于其所处时代背景设立了符合其改革开放实际的战略定位和发展目标。

在改革开放之初,海南虽然具有自然资源丰富和地理环境优越的发展优势,但长期处于开发不足、封闭落后的发展状态。建省办特区的目的是实现海南岛开发建设,以更大范围的试点改革,为全国改革开放积累经验。20世纪90年代海南转换发展模式是基于当时房地产泡沫不利于特区经济持续健康发展的现实背景,通过给房地产行业主动降温倒逼海南变革产业发展模式,探索更加符合本地特色的产业开放发展路径,最终海南成功提出“一省两地”的产业发展战略,探索出以产业开放带动整体开放的改革路线[1]。建设国际旅游岛则是基于前期海南产业调整所积累的旅游行业发展优势,借助旅游业更高的开放水平带动特区内部经济发展模式的变革,将海南打造成世界一流的休闲旅游胜地和旅游业改革创新试验区。党的十八大以来,海南提出了建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区(以下简称“三区一中心”)的战略定位以及建设自由贸易试验区和自由贸易港的主要发展目标,为海南实现更深层次的改革、更高层次的开放指引了方向。

2.“三区一中心”战略定位是前期目标的延续升华

海南各阶段的具体目标定位有所差异,其后期改革开放目标定位的设计通常建立在前期改革成果之上,具有连续递进、稳步提高的特点。“三区一中心”的战略定位是海南多轮改革开放目标定位的延续和集中凝练,并根据现阶段海南发展面临的新形势和新要求进行了整体提升。建设全面深化改革开放试验区的目标定位是在海南作为改革开放试验区的基础上突出强调全面深化的重要意义;国家生态文明试验区是海南长期贯彻“生态立省”、注重生态文明建设的延续;国家重大战略服务保障区是海南作为国家改革开放的桥头堡,承担国家战略发展任务,保障国家战略顺利推进的集中体现;建设国际旅游消费中心的定位则是在海南旅游业取得明显发展成效的基础上对国际旅游岛战略的承接和发展。整体来看,“三区一中心”战略定位充分彰显了海南在深化改革开放中“一张蓝图干到底”的政策连续性和稳步有序推进的重要特征。

(二)立规则,形成以战略规划—国家法律—政策配套为主体的制度框架

1.中央文件和国家法律是海南全面深化改革开放的制度基石

2018年在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上,习近平总书记宣布:“支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。”[2]海南自此成为我国最大的自由贸易试验区,并成为国家首个自由贸易港建设地,迈向以更高层次开放推动更深层次改革的新征程。

2018年4月,中共中央、国务院发布的《指导意见》指出,赋予海南经济特区改革开放新的使命是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略,要求海南着力在现代化经济体系建设、实现高水平对外开放、提升旅游消费水平、服务国家重大战略、加强社会治理、打造一流生态环境、完善人才发展制度等方面进行试点探索。2020年6月中共中央、国务院发布《海南自由贸易港建设总体方案》(以下简称《总体方案》),标志着海南自由贸易港建设的正式启动。《总体方案》着重强调了各领域制度改革创新在自由贸易港建设中的重要性,提出了探索构建适用于自由贸易港建设的政策和制度体系的改革要求。2021年6月第十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过《中华人民共和国海南自由贸易港法》(以下简称《海南自由贸易港法》),以国家法律的形式规定了海南自由贸易港建设中的各项制度安排,为海南自由贸易港建设提供了基础性法制保障。《指导意见》《总体方案》两大纲领性文件和《海南自由贸易港法》这部国家法律的颁布实施,为海南全面深化改革开放和探索推进自由贸易港建设提供了坚实的制度基石,标志着指导海南全面深化改革开放的顶层设计基本成型。

2.国家各部门配套政策提供有力制度支撑

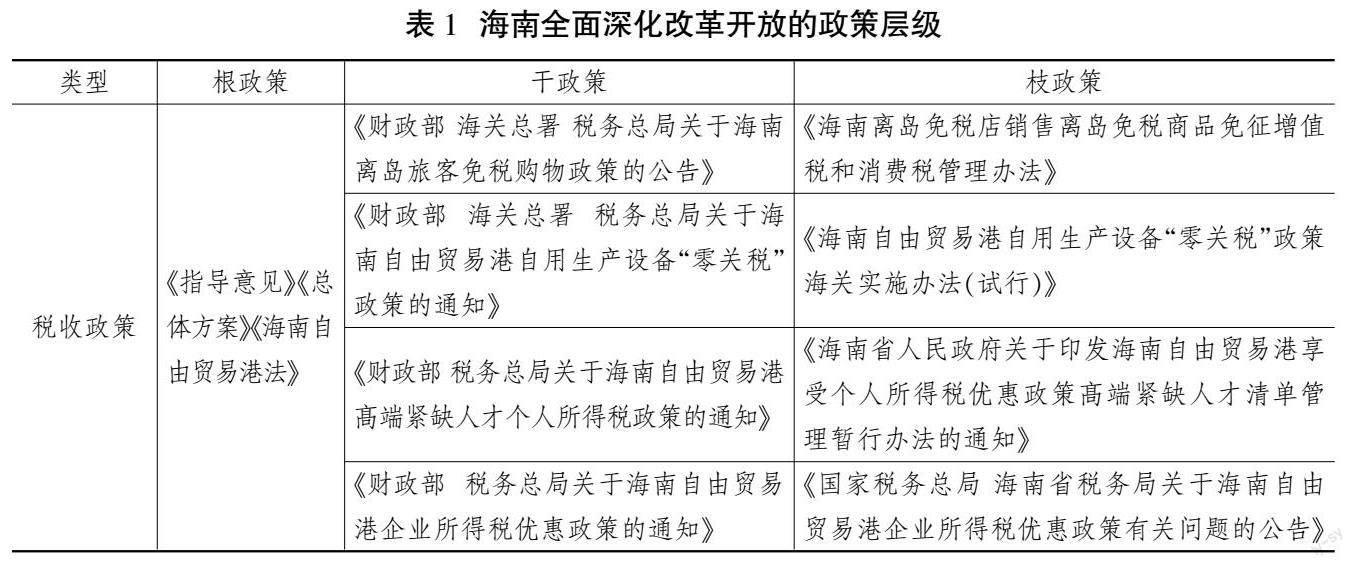

为推动海南全面深化改革开放和自由贸易港建设,国家各部门根据习近平总书记重要讲话以及中央文件精神,在明确自身职能基础上,综合运用多种政策工具陆续出台一系列相关配套政策,形成了由根政策、干政策、枝政策构成的三级政策层级体系。表1以税收政策为例展示了三级政策层级的具体构成情况。

从整体来看,配套政策体现出“全领域、重分工、多工具”的特点。一是配套政策实现了对改革开放领域的全覆盖。全面深化改革的内涵是统筹推进各领域、全方位的改革,涉及税收、贸易、投资、产业、交通、人才等方面。国家各部门以两大纲领性文件和《海南自由贸易港法》为基本遵循,在财政税务、投资融资、对外贸易、交通运输、产业发展、人才培育引进、市场环境建设、生态环境保护、科技创新提升、法治建设等方面出台了一系列针对性配套措施,为各个领域进一步深化改革提供了具体政策指导。二是国家各部门分工协作,高效制定相关领域政策。在配套政策制定过程中,国家不同部门明确自身负责的相关领域,有序开展配套政策的制定工作。如财税政策主要由财政部、海关总署及国家税务总局制定;贸易政策主要由商务部主导。通过分工协作,有效避免了政策的交叉重复和前后不一致等问题。三是国家各部门在政策制定过程中综合使用了供给型工具、环境型工具、需求型工具等各类政策工具[3],保障了政策的实施效果(见表2,下页)。

(三)引进来,学习借鉴先进经验,推动要素自由便利流动

1.借鉴国际自由贸易港建设先进经验,形成开放性政策体系

目前,国内外已经存在新加坡港、鹿特丹港、迪拜港等一批建设较为成功的国际自由贸易港。各自由贸易港在规划建设、管理运营等方面的政策设计和制度安排为海南自由贸易港建设提供了多元化学习对象。以税收制度安排为例,国际自由贸易港普遍实行税收优惠政策[4]。新加坡港除对小部分商品(烟草、酒类等)征收进口税外,其他所有商品进出口一律免税,同时新加坡港内实行企业所得税优惠政策,税率仅为5%~10%。这对海南自由贸易港逐步推进零关税、低税率、简税制的税收制度改革提供了有益借鉴。以各大国际自由贸易港建设的先进经验为参考,立足全面深化改革开放的战略定位,并结合自身发展需要,海南制定了一系列具有中国特色的开放性政策,这为国际自由贸易港的建设提供了海南方案[5]。

2.创新要素自由便利流动体制机制,集聚国内外优质要素

海南推动各类生产要素自由便利流动的措施主要体现在以下方面:一是放宽投资领域,吸引外商投资进入。海南通过大幅降低外资准入门槛,以“非禁即入”叠加准入前国民待遇的方式鼓励外商投资进入,是全国首个将外商投资准入负面清单明细条数缩减至27条的开放区。二是以中央组织部等七部门联合发布的《关于支持海南开展人才发展体制机制创新的实施方案》为指导进一步完善人才发展制度,形成了更加开放的引才机制。首创设立“候鸟”人才工作站,实施更加宽松的出入境管理和人才停居留政策,为国内外人才流入提供了更多便利。三是通过税收制度改革,实行一套有别于内地、具有国际竞争力的稅收体制[6],强化海南的整体吸引力。目前海南已经建立起“一负三正”四张“零关税”清单,并实施“两个15%”①所得税优惠政策,成功吸引了大量企业入驻和人才集聚。四是提高交通运输通达性,为要素流通提供了便利化通道。海南联通内外的运输网络高速加密,海港、空航管理模式不断优化,要素流通速度明显加快。

(四)走出去,积极打造联通内外的重要开放枢纽

1.深化对外合作,主动融入共建“一带一路”

成为国家重大战略服务保障区是海南全面深化改革开放的战略定位之一。从地理位置来看,海南南临印度洋—太平洋贸易主航线,与东南亚国家具有先天地缘关系,是21世纪海上丝绸之路的重要节点,也是我国沟通东盟、联结“一带一路”沿线国家的重要门户。在全面深化改革开放和推进自由贸易港建设的过程中,海南充分利用博鳌亚洲论坛、中国国际消费博览会等交流平台,不断深化与东南亚各国在文化、旅游、贸易等领域的合作,与更多国家建立了紧密务实的合作关系,大幅提升了我国经济贸易的影响力和辐射范围,也为共建“一带一路”提供了重要支撑[7]。

2.强化区域联动,带动整体开放水平提升

海南是西部陆海新通道的重要枢纽,其带动西部内陆城市融入“一带一路”倡议的作用不断彰显。承担新通道出海口功能的洋浦保税港区率先开展自由贸易港建设试点工作,实行自由便利航运制度,有效带动了新通道出口能力的提升以及西部内陆城市与海上丝绸之路沿线国家的联通。同时,海南以自由贸易港建设为契机,不断加强与东部沿海城市和粤港澳大湾区的发展联动,注重区域之间的优势互补,共同打造对外开放的新高地,共享高层次开放的建设成果。海南现有内贸航线已经基本覆盖国内沿海地区的主要港口,对沿海港口的辐射作用进一步增强。

(五)重实施,加快各项政策的分批落地

1.“一本三基四梁八柱”战略框架已经形成

中央政府顶层设计和国家各部门配套政策的实施地点在海南,最终政策落地效果取决于海南各级政府对政策文件的贯彻程度和执行力度。在稳步推进自由贸易港建设、加快开展全岛封关运作准备工作的关键时期,海南省第八次党代会提出“一本三基四梁八柱”战略框架,具体内容是指:坚持以习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示为根本遵循,以《指导意见》《总体方案》《海南自由贸易港法》为制度基石,以全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区为目标定位,以政策环境、法治环境、营商环境、生态环境、经济发展体系、社会治理体系、风险防控体系、组织领导体系为稳固支撑。“一本三基”体现了海南在严格贯彻落实中央顶层设计方面的决心,为海南各级政府全面深化改革开放、推进中国特色自由贸易港建设提供了方向指引和制度保障。“四梁八柱”是海南在明确自身发展定位的基础上,为全面推动各领域改革所作出的战略安排,以国家各部门配套政策为导向,制定更具针对性、实践性的地方政策和行动方案,强化营商环境、法治环境、生态环境、经济发展体系等八个主要领域的战略支撑作用。总体来看,整个框架体系结构组成清晰、内涵丰富,在指导全面深化改革开放实践中具有较强的目标引领性和实践针对性[8]。

2.稳步实施各项改革举措,风险防控体系逐步建立

全面深化改革开放、推进自由贸易港建设是一项内容复杂的系统性大工程,每一项改革措施落地实施都伴随着潜在风险。2022年全岛封关运作准备工作正式启动,“一线放开、二线管住”试点区域不断扩大,海南正处于“封关”运作的风险高发期和压力测试期,建立运行高效的风险防控体系成为稳步实施各项政策的必然要求。一方面,海南采取更加严谨的态度制定各项政策,以成熟一项、推出一项的施政方法,提高政策制定的科学性和有效性。另一方面,加强风险防控体系建设,对于每一项政策和改革措施都配备了相应的风险防控举措,识别、防范和控制各类风险的能力大幅提高。在风险发生概率较高的重点领域,采取更加严格的风险管控,严厉打击引致风险行为。以离岛旅客免税购物政策为例,在政策落地的同时海南同步加强反走私系统和海关平台建设,严打离岛免税套购行为,有效防范“零关税”商品的走私风险。

二、海南全面深化改革开放的成效

在全面深化改革开放、推进自由贸易试验区建设和探索建设自由贸易港的进程中,海南发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神,不断开辟新做法,进行新尝试,通过财税、贸易、投融资、重点产业等方面的改革创新,特区整体经济发展水平明显提升,对外开放程度不断加深,产业结构趋向多元,交通运输更加便捷,在人才培育引进、生态保护、行政体制改革等方面取得了令人瞩目的建设成果。各项社会事业在改革中稳步推进,全面深化改革开放成效显著。

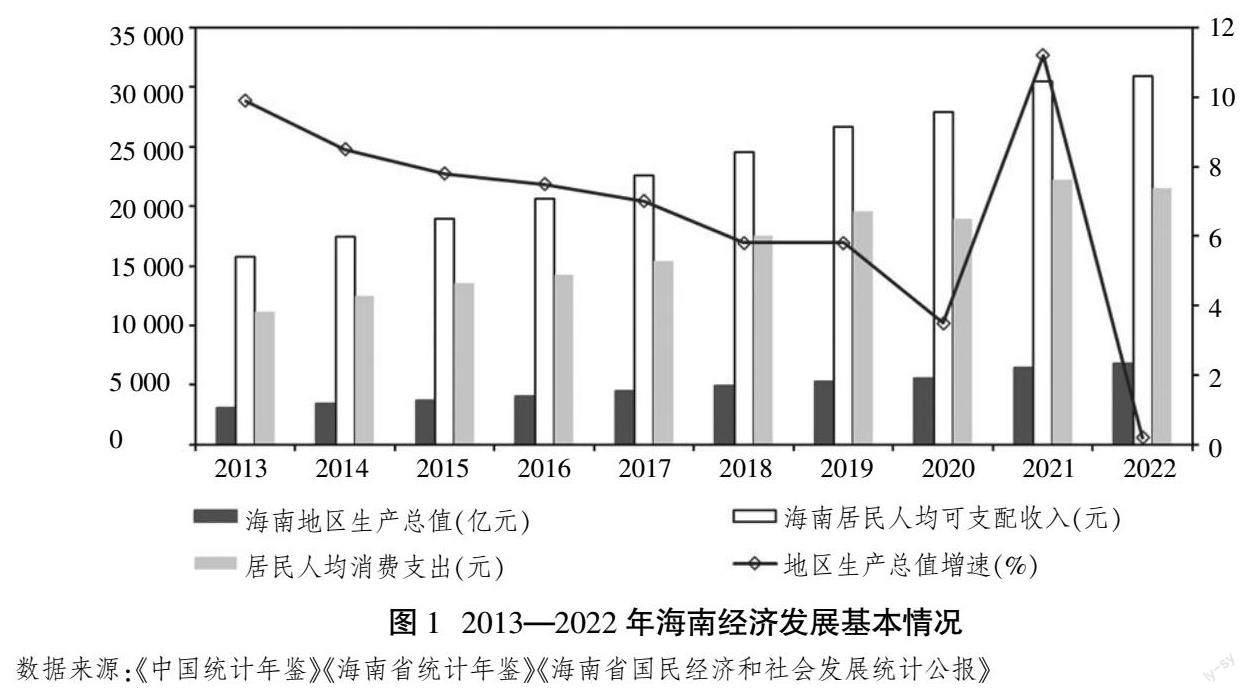

(一)地区生产总值翻番,岛内居民生活水平明显提高

党的十八大以来,全面深化改革开放带动海南地区生产总值稳步增长。2013—2022年海南GDP由3 115.85亿元增至6 818.22亿元,10年间成功实现地区生产总值翻番。除2022年因疫情防控GDP同比增速放缓以外,其余年份GDP增速水平均维持在7.4%左右,其中2021年按不变价格计算的海南GDP同比增长11.20%,排名全国第二,比全国GDP增速高出3.1个百分点,这一增速与海南自由贸易港建设红利的释放密不可分。同时,地区生产总值上涨拉动岛内居民人均可支配收入同步上升。2022年海南居民人均可支配收入達到30 957万元,相较于2013年的15 733.3万元增长1.97倍,年均增速达7.85%。

在居民消费方面,海南居民人均消费支出持续提升。2022年人均消费支出21 500元,是2013年支出水平的1.92倍,年均增长率达6.8%。家庭恩格尔系数虽然在个别年份存在波动,但总体呈递减趋势,指标从2013年的46%降至2022年的38.5%。消费支出结构的变化表明岛内居民的实际生活水平大幅提升,消费能力有了明显改善。

(二)贸易投资自由便利,对外开放程度不断提升

打造对外开放的新高地是海南推进全面深化改革开放的应有之义。近几年来,海南稳步推进自由贸易试验区和自由贸易港建设,以贸易投资的自由化便利化为重点先后出台150余项政策文件。“一负三正”四张“零关税”清单、“两个15%”低税率优惠政策、全国首张跨境服务贸易负面清单和最短外商投资准入负面清单等一系列开放政策相继落地实施,海南全域资金跨境流动和国际化程度进一步提高。

在对外贸易方面,海南对外货物贸易规模与对外服务贸易规模均创下历史新高,连续两年保持高速增长。2021年,货物进出口总额首次突破千亿元大关,上升至1 476.8亿元,同比增长57.7%;服务进出口规模增至287.8亿元,同比增长55.5%。2022年,货物进出口总额为2 009.47亿元,同比增长36.8%;服务进出口规模为353.62亿元,同比增长22.9%。贸易规模扩张使海南经济外向度①迅速提升,2022年经济外向度增至34.7%。值得关注的是,通过更高水平的对外开放,海南在联结东盟、服务共建“一带一路”方面的战略价值逐渐显现。2022年,海南与东盟十国贸易规模为359.4亿元,与“一带一路”沿线国家和地区的贸易规模为7 852.4亿元,分别增长62%、74.6%②。

在外资利用方面,优惠政策吸引大量境外资金进入海南。2018—2022年海南累计新增外商投资企业4 766家,年均增长90.5%。2018—2020年实际利用外资水平保持翻番式增长,由最初的8.19亿美元增至30.33亿美元,2022年底海南实际利用外资40.5亿美元,同比增长15.1%。近5年累计实际使用外资129.42亿美元,占全国实际利用外资的比重由2018年的0.61%上升到2022年的2.1%。

(三)产业结构调整取得实质进展,产业发展空间格局逐渐形成

一是产业结构调整速度明显加快。长期以来,过度依赖房地产是制约海南产业高质量发展的症结所在。2014—2018年,海南房地产开发投资占固定资产投资比重始终维持在48%左右(2015年占比50.8%)。2018年《指导意见》明确提出了要加快建立开放型、生态型、服务型产业体系的新要求。海南开始实施全域限购等更加严格的房地产调控措施,房地产行业过热问题得到初步缓解。房地产开发投资占固定资产投资比重逐年降低,截至2022年,该比重降至31.6%③,房地产开发投资同比下降16.0%,非房地产开发投资同比增长2.5%,房地产在海南产业结构中的重要性不断下降。同时,旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业四个海南着重发展的主导产业对经济增长的贡献度不断提升。四大产业的各项指标2021年均保持较高水平增长,对海南经济增长合计贡献度高达82.5%,2022年除旅游业受疫情影响出现负增长外,其他行业均保持稳定增长(见表3)。产业结构开始由房地产“一业独大”的单一模式向以四大主导产业为引领的多元结构过渡。

二是园区经济助力产业发展空间格局形成。2020年海南同时挂牌成立海口综合保税区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、陵水黎安国际教育创新试验区、三亚崖州湾科技城等11个重点园区。各园区结合自身优势,聚焦某些领域的产业发展,如海口综合保税区作为海南开放层次最高、经济外向型最强的园区,主要发展物流运输、生产加工等产业;博鳌乐城国际医疗旅游先行区大力发展高端医疗旅游等相关产业;陵水黎安国际教育创新试验区则是以教育产业为主要发展方向。各园区经济规模持续扩大,对外开放程度不断提高。2022年,海南自由贸易港重点园区营业收入达1.82万亿元,同比增长31.6%,有5个园区的营业收入突破千亿元;重点园区税收收入700.32亿元,贡献了海南省50%以上的税收。这表明产业园区已经成为海南发展主导产业的集聚地和推动经济高质量发展的增长极。

(四)对外贸易通道高速加密,省内陆路运输更加便捷高效

海南联结外部的海空贸易通道不断建立,运输航线高速加密,海港、空港运载能力显著提升。2021年12月至2022年6月,海南内外贸航线从38条增至52条,其中内贸航线34条,联通了国内沿海地区的主要港口;外贸航线18条,实现了东盟所有沿海国家的全覆盖,并与日本、澳大利亚等重要贸易国家实现联结。2022年港口货物吞吐量1.88亿吨;集装箱吞吐量达到391.80万标准箱,同比增长17.2%。其中,洋浦港作为海南自由贸易港建设的关键港口,在联结海南与太平洋、印度洋各沿岸国家以及服务西部陆海新通道建设等方面发挥了多重功能,承担着海南自由贸易港“先行先试”的改革重任。2022年洋浦港全年累计完成集装箱吞吐量176.7万标准箱,同比增长34.1%,海南现有外贸航线均设在洋浦港。在国际船籍港建设方面,截至2022年5月,入籍“中国洋浦港”的国际船舶已达33艘,登记总吨规模排名全国第二①。

同时,海南积极推进机场的新建、扩建工程,先后完成琼海博鳌机场建设、三亚凤凰国际机场三期扩建、海口美兰国际机场二期扩建等工程项目。2022年受疫情影响,海南航空旅客吞吐量和货邮吞吐量数量较2021年均有所下降,分别降至2 115.3万人和19万吨,但随着外部环境的好转,2023年2月海南航空旅客累计吞吐量同比增长21.6%,货邮累计吞吐量同比增长2.1%②。此外,海南探索实施更加开放的航权试点,2021年,成功开通海口—新加坡—雅加达的第五航权航线,实现第五航权航线的零突破,并与柬埔寨吴哥航空公司签订在海口运营第七航权航班的协约。

在陆路交通建设上,海南省内公路网络格局逐渐形成,连接各市县的交通线路网基本建立。2018年和2019年中线高速公路和万洋高速公路建成通车,标志着海南“田”字形高速路网全面建成,各市县间通达效率明显提升。截至2021年底,海南全省公路总里程4.1万公里,其中高速公路1 265公里,两者较2013年均增长60%左右。实现了“县县通高速”的建设任务,为资源要素流动、产品货物高效运输,以及旅游等产业发展提供了便捷高效的交通支持。相較于公路而言,海南铁路建设仍需进一步加密,在原有环岛铁路的基础上建设贯穿中部的“一横一纵”高铁线路是海南进一步优化铁路网络布局的重点。

(五)旅游消费空间不断拓展,整体消费规模实现大幅增长

自《指导意见》发布以来,海南在限购额度、限购次数、商品种类、购物对象、提货方式等方面对离岛免税购物政策进行了全方位重大调整(见表4,下页),离岛免税购物愈发便捷,旅游消费发展潜力得到进一步释放,赴琼游客消费意愿明显增强,海外消费实现回流,有力促进了海南消费能级跃升。

首先,从旅游业整体规模来看,由于疫情等因素影响,2022年海南接待国内外游客人数6 003.98万人,明显低于2019年8 311.20万人的游客总数,但2022年旅游总收入为1 054.76亿元,与2019年1 057.80亿元的收入规模相当。这种旅游收入与游客人数的不对等关系体现出海南游客人均消费水平的提高。其次,从离岛免税购物的消费水平来看,2018年以来,海南离岛免税店数量不断增加,销售规模高速增长,政策调整红利显现。截至2022年底,海南共设有12家离岛免税店(2020年批复设立6家),合计销售总额达487.1亿元,虽然同比下降19.05%,但较2018年销售额增长约4.8倍。2022年海口国际免税城和王府井国际免税港两家大型免税店投入使用,海南离岛免税店经营面积增加了一倍以上,旅游消费承载能力以及对海外消费的吸引能力得到进一步提升。最后,海南通过举办两届中国国际消费品博览会帮助大批国内产品和服务走向国际市场,同时吸引更多国际优质精品和高端品牌进入海南。第二届中国国际消费品博览会共有来自61个国家和地区约2 000家企业参展,参展的消费品牌超过2 800个,举办消费品博览会已然成为海南推进旅游消费国际化、助力国际旅游消费中心建设的重要平台。

(六)标志性工程取得显著成果,生态文明体制改革加快推进

国家生态文明试验区是海南全面深化改革开放四大战略定位之一。《海南自由贸易港法》以单独一章(第五章)列示了生态环境保护方面的规定,足以看出生态文明建设在海南全面深化改革开放、推进自由贸易港建设中的重要地位。

党的十八大以来,海南不断加大生态环境保护力度,陆续形成了建设热带雨林国家公园、开展全省范围“禁塑”、建设清洁能源岛、坚决落实“双碳”目标等生态建设标志性工程,并取得显著的建设成效,具体表现在:热带雨林国家公园内居民顺利完成生态搬迁工作,野生动植物数量不断增加;率先在全省范围内实施“禁塑”试点,出台全国首部“禁塑”地方性法规,支持可降解塑料行业的发展;大力普及新能源汽车,截至2022年底,海南新能源汽车保有量达18万辆,新能源汽车保有量占比超过10%;同时海南积极探索生态文明体制改革试点,取消部分市县地区生产总值的政绩考核办法,将生态保护作为一票否决事项;率先开展生态系统生产总值(GEP)核算试点;制定《海南省建立健全生态产品价值实现机制实施方案》,推进自然资源确权登记;设立海南国际碳排放权交易中心,积极开展碳汇试点等。一系列制度措施的出台有力推动了海南生态文明体系建设,也为国家生态文明建设提供了新的经验借鉴。

(七)培养与引进共同发力,人才集聚效应逐渐形成

海南人才建设成效主要体现在育才和引才两个方面:一是本土人才的培育,依托三亚崖州湾科教城、陵水黎安国际教育创新试验区等教育园区,吸引国内外知名高校设立分支机构或开展合作办学项目,形成高等教育的集聚区。目前,上海交通大学、浙江大学等一批国内知名高校以及英国考文垂大学等国外高校入驻相关园区,外部教育资源的流入配合省内高校的教育改革共同承担起海南本土人才的培育任务。二是创新引才机制,实施“百万人才进海南”行动,加强对国内外优秀人才的直接引进。海南率先实行“候鸟”人才引进政策,通过设立“候鸟”人才工作站,提供多方面的人才配套服务,吸引了一批高层次优秀“候鸟”人才;2020年开始实行个人所得税优惠政策,对于在海南工作的高端和紧缺人才,实际税负超过15%的部分免征个人所得税;制定出台允许境外人员参与职业资格考试的目录清单和管理办法,简化境外人员申请工作许可和居留证件的审批流程,对海外人才实施更加开放的引进政策。2018—2022年,海南人才引进数量共计50.9万人,百万人才入琼的目标完成过半①,引才机制改革成效显著。

(八)制度集成创新全方位推进,多项改革开放措施走在全国前列

习近平总书记在考察海南时明确指出,要把制度集成创新摆在突出位置。《指导意见》《总体方案》《海南自由贸易港法》的发布为海南开展制度集成创新提供了遵循。2020年海南制定《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020—2022年)》和《海南自由贸易港制度集成创新任务清单(2020—2022年)》,两项文件聚焦贸易自由便利、行政“极简审批”、营商环境优化等18个重点领域,提出60项制度集成创新任务清单,为具体制度的落地推进作出全方位部署。

相关文件发布以来,海南全省上下通力协作,蹄疾步稳推进多领域体制机制改革。2020年设立全国首个改革和制度创新奖,对有创新、有实效的制度创新予以表彰(见表5),从各部门到各市县再到各园区的创新积极性得到充分激发,制度集成创新成果不断涌现。如“多规合一”改革通过将经济社会发展规划、生态保护规划、土地利用规划等多项规划融合到一个统一的空间规划中,从而消除了各领域缺乏衔接、相互掣肘的问题;国际投资“单一窗口”制度大幅度缩短审批流程和时间,实现企业开办“最多跑一次”服务效果;商事登记“全省通办”制度使得商事主体可以通过“海南e登记”平台完成自主申报和平台自动审批,实现“一次不用跑”的便利服务。

从制度集成创新完成结果来看,2023年海南省政府工作报告指出,60项制度集成创新任务清单已全面完成,累计推出制度创新案例134项[9],其中省域“多规合一”改革试点、领事业务“一网通办”等8项创新成果由国务院批准面向全国推广。

三、海南全面深化改革开放的战略取向

在新的历史阶段,海南应结合《指导意见》《总体方案》《海南自由贸易港法》对全面深化改革开放和推进自由贸易港建设的安排部署,进一步探索全面深化改革开放发展的海南道路,围绕制度的创新性、要素的流动性、产业的主体性、信息的便捷性、区域的联动性、消费的体验性等六大要点展开。以制度创新为核心,着力打通生产、分配、流通、消费各环节堵点,形成国内国外一体化市场,推动海南成为国内国际双循环的重要交汇点和全面深化改革开放的新标杆(见图2,下页)。

(一)探索新时代全面深化改革开放的制度化道路,推动系列制度创新

未来海南应全面深化战略规划—法律体系—体制改革—政策配套的立体化框架,从根政策—干政策—枝政策逐层深入,使全面深化改革开放试验区有法可依、有章可循。第一,加快落实战略规划,实现央地同频化。围绕全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港这一目标,主动适应国际经贸规则并学习借鉴国际自由贸易港建设的先进经验,加快《总体方案》的落实,将中央战略规划的要求和地方的深入落实有机结合。第二,完善与自由贸易港相关的法律体系。以《海南自由贸易港法》为基础,积极探索建立适应自由贸易港建设的更加灵活高效的法律法规体系,推进自由贸易港优化营商环境条例、公平竞争条例、商事注销条例、破产条例、征收征用条例等一批配套法规的出台。第三,充分用好海南的改革自主权,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。推动与改革开放相适应的深层次体制机制改革,形成先行先试。除完成国家赋予的重要改革试点任务外,更需要为全国改革开放发挥试验田的作用,为全国体制机制改革创新提供宝贵经验。第四,强化改革举措系统集成,加快推进自由贸易体制、投资体制、人才体制、财税金融体制、收入分配制度、国有企业等方面的改革,支持海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所,形成更加成熟的重要产品市场交易制度体系。第五,完善政策配套,将创新所需要的制度弹性和实施所需要的制度刚性相结合。加快降低通关成本、提高监管效率的制度改革和配套政策创新,加快监管模式和管理体制的创新。深入推进商品和要素流动型开放,破除阻碍生产要素流动和不利于企业开展国际贸易的体制机制障碍,以高水平开放带动改革全面深化。在海关、检验检疫、海事、出入境边检、港务等多事务的单一窗口建设与统一平台业务申报、国际贸易领域的“一网通办”等方面进行更多的创新。

(二)推动各类要素自由便利流动,形成资源要素的集聚区

实现各类资源要素的自由便利流动是自由贸易港建设的必然要求,也是海南全面深化改革开放的有效支撑。第一,降低准入门槛,扩大市场开放领域,吸引外部资金进入。进一步缩短外商投资准入负面清单,并实行平等待遇,使外资能进入、敢进入,把外商投资打造成自由贸易港建设的重要推动力。第二,培养和引进高端人才,为海南“双自贸”建设提供人才支撑。重视发展现代教育业,解决好人才短缺问题,为海南经济发展所需的科学研究、学术交流、技术研发与转化培养一批优秀人才,把海南打造成具有全球影响力的教育、科研、文化合作交流平台。进一步创新人才引进机制,完善人才评价激励制度,簡化境外人才申请入境的审批流程,为入琼人才提供住房、医疗等基本服务保障,满足其合理的生活需求,让高端人才真正留得住。第三,以安全有序为前提,推动数据要素的跨境流动,建立数据流动风险管控体系,确保数据进出的安全可控。

(三)探寻陆海双核特色,构建支撑全面深化改革开放的现代产业体系

紧紧围绕国家赋予海南建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区的战略定位,充分发挥海南自然资源丰富、地理区位独特以及背靠超大规模国内市场和腹地经济等优势,加快陆海统筹,以海洋“蓝色经济”为核心,以“科研引导、新兴支撑、传统提升、服务辐射”四轮驱动为支撑,加快现代产业体系建设。第一,以蓝色经济为核心,培育壮大特色海洋经济。加快构建现代海洋产业体系,推动形成山海互动、蓝绿互补、陆海统筹的新发展局面。加强海洋生态文明建设,加大海洋保护力度,维护海洋权益,科学有序开发利用海洋资源。第二,坚持“科研引导”,发展海洋教育与科研服务业。提升与海洋相关的学术机构、科研院所的应用转化能力和水平,提升与海洋相关的国内科研组织的开放水平。第三,夯实“新兴支撑”。深化产城港融合,未来需要以港建区、以区促产、以产聚人、以人兴市。因此,开发模式需要高度契合港、产、城的具体发展目标,提速发展新兴海洋产业。重点是加快海洋工程装备业、海洋生物技术相关产业、海洋资源探测与海洋能源利用、海洋渔业资源等的发展。第四,做好“传统提升”。以现代海洋科技提升传统海洋产业,在海洋渔业和海产品加工的基础上,提高海岛生物农业、海产品深加工、海洋食品业等方面的科技含量。第五,实现“服务辐射”。改变房地产“一业独大”的局面,加快与自由贸易港建设相匹配,进行产业筛选与主导产业引导,对旅游业、互联网、康养、金融、会展等现代服务业进行引导与支持,加快旅游、医疗、健康、教育、文化等生活性服务业开放和金融、保险、物流等生产性服务业开放,积极引进国外大项目、大企业进驻海南,加快服务贸易创新发展,形成以服务型经济为主的产业结构。发展与海洋资源相关的涉海金融业、海洋装备融资租赁、海洋渔业资源期货交易平台、海洋资源期货期权交易平台等。

(四)加强数字化引领,全面形成海南自由贸易港建设的高起点

海南自由贸易港的建设需要适应数字时代的变化与要求,在高质量的数字化基础上高起点进行建设。第一,加快数字化基础设施建设。在自由贸易港的硬件建设中积极应用新一代信息技术,推动港口硬件建设与互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能等相结合。第二,提升数字化管理设施和公共服务设施功能。结合自由贸易港的管理要求,創新智慧旅游、智慧城市等公共服务模式,有效整合旅游、交通、气象、测绘等信息,综合应用第五代移动通信、大数据、云计算等技术,及时发布气象预警、道路通行、游客接待量等实时信息,推进分时段预约与流量监测监控,优化科学引导分流等服务。建设与自由贸易港相结合的数字化监测设施和大数据平台,推进“互联网+监管”,建立大数据精准监管机制。第三,推动数字化港航设施建设。可优先以海口港、三亚港、洋浦港为重点,加快港口设施的智能化建设,逐步向港口的网络化服务转型,并加快打造以顾客和贸易为中心的智慧港口。重点在智慧港口作业设备、智慧港口管理系统等方面优先试行。第四,推动数字化便利贸易设施建设。积极建设跨境电商服务平台,通过保税等业务形成“数字贸易”,吸引各国企业入驻,直接与海外生产商联系合作,降低贸易成本和中间费用。建立跨境贸易电子商务产业集聚区,以跨境商贸产业为导向,推进建设集全球商品采购中心、国际商品展览展示交易中心、物流信息管理中心、数字化供应链研究中心、仓储配套服务中心于一体的创新型跨境电商国际物流产业基地聚集区。探索跨境贸易电子商务O2O模式,推动线上线下融合。

(五)促进区域协调发展,形成对内对外开放的联动效应

逐步形成点—线—面相结合的空间格局,打开门户、联动周边、带动全国,发挥海南空间节点的杠杆作用。第一,加快与北部湾区域的联动,并拓展至东南亚地区,参与共建“一带一路”。第二,加强与粤港澳大湾区的联动发展。依托国内超大规模市场,对接粤港澳大湾区建设,以大湾区为经济腹地,全面加强与上海合作组织成员国的交流合作。以自由贸易港建设为契机,尽快成长为联结各国的超级大港,从而增强区域的辐射带动作用。第三,逐步推进自由贸易港与周边自由贸易平台(区、港)建设的联动。与东部的大连、天津、连云港、上海、深圳—广州、湛江—北海—防城港等城市各类港口和自由贸易试验区建设相呼应,优化开放流程,探索开放试点,提升改革深度和开放效率。

(六)真正实现“买全球,卖全球”的消费格局,全力打造国际旅游消费中心

以自由贸易港为代表的重大优势政策吸引了国内外游客来海南消费,有力促进了海南消费能级跃升,助推其建成世界知名的旅游消费中心和世界消费经济发展高地。未来应从消费优惠度、消费便利性、消费资源丰富性、消费模式多元性、消费环境优质化等角度推动海南国际旅游消费中心城市建设。第一,提升消费优惠度。适度调高游客离岛免税购物额度,不限消费次数,刺激海南旅游购物规模的增长。落实海南岛内居民购买的进境商品免征进口关税、进口环节增值税和消费税等政策,使这类政策为岛内居民和岛外居民消费带来真正的实惠。第二,增强消费便利性。有序引入更多免税经营主体参与离岛免税市场竞争,增加离岛免税店数量,优化门店布局,为消费者提供更便利的购物选择。优化物流配套,为岛外旅客和本岛居民建立便利化的提货方式和送货方式,增加免税购物提货的便利度。第三,进一步丰富消费资源。扩大免税商品的种类,增加更多消费者青睐的商品,减少限购商品类型和件数。打造海南免税核心竞争力,引进国际一线品牌。围绕中国国际消费品博览会等活动形成特殊性免税政策,吸引全球消费精品品牌参展、举办新品首发首秀活动。第四,促进消费模式的多元化。积极引进品牌运营商、渠道商、商业设施专业管理机构等,培育形成更多新地标、新场景、新品牌。支持品牌首店、品牌首站和品牌首发活动,鼓励形成首发经济示范区,为国内外品牌首发、首展活动和首店入驻提供金融支持,为首发经济引领性品牌进商场、上平台、进免税店提供有利条件,加快需求空间整合和产品空间联动,使“买全球,卖全球”成为事实。第五,优化消费环境。优化服务环境,通过实景体验方式找到服务堵点,站在消费者角度提升消费环境的便利性、可视性、舒适性、愉悦性。加强场景体验与口碑搜集,形成场景反馈机制,通过独立第三方机构搜集真实的消费体验并据此提升优化。

参考文献

[1]夏锋,郭达.海南经济特区开放型经济发展的基本经验与战略选择[J].改革,2018(5):27-36.

[2]习近平.在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话[N].人民日报,2018-04-14(002).

[3]赵筱媛,苏竣.基于政策工具的公共科技政策分析框架研究[J].科学学研究,2007(1):52-56.

[4]赵晋平.自由贸易港建设的价值与趋势[J].改革,2018(5):5-17.

[5]陈经伟.海南自由贸易区(港)基本内涵与实现路径[J].宏观经济管理,2019(7):79-84.

[6]中国(海南)改革发展研究院课题组.海南探索建设中国特色自由贸易港的初步设想[J].改革,2019(4):27-38.

[7]兰宜生.探索中国特色自由贸易港的高水平建设路径——海南自贸港建设的机遇、挑战与政策建议[J].人民论坛·学术前沿,2019(22):23-29.

[8]锚定“一本三基四梁八柱”战略框架不动摇[N].海南日报,2022-06-01(A09).

[9]政府工作报告——2023年1月13日在海南省第七届人民代表大会第一次会议上[N].海南日报,2023-01-19(A01).

Abstract: Since the 18th National Congress of the Communist Party of China, the pace of comprehensively deepening reform and opening-up in Hainan province has been accelerating, and major progress has been made in clarifying strategic positioning, establishing institutional rules, bringing in, going global and implementing policies. Hainan province has also made tremendous achievements in economic development, opening-up, industrial optimization and adjustment, consumption upgrading and ecological civilization construction, etc. At present, Hainan province is in a critical period of accelerating the construction of the free trade port and building a new pattern of reform and opening-up at a higher level. It should be guided by the strategic positioning given by the state and the major issues to be urgently solved, and explore the Hainan-road of comprehensively deepening reform and opening-up by focusing on six key points, including the innovation of the system, the mobility of factors, the subjectivity of the industry, the convenience of information transmission, the linkage of regions, and the experience of consumption. With institutional innovation as the core, Hainan province should break through the blockages in production, distribution, circulation and consumption, and form an integrated domestic and foreign market, so as to make Hainan province an important intersection of dual circulation and a new benchmark for comprehensively deepening reform and opening-up.

Key words: comprehensively deepening reform and opening-up; free trade port construction; institutional innovation; dual circulation