浅谈荆浩及郭熙画论对山水画的影响

摘要:荆浩和郭熙分别是我国五代时期和宋朝著名的画家兼绘画理论家,其著作《笔法记》与《林泉高致》两篇画论是五代至宋朝重要的绘画理论著作。文章系统总结了之前的绘画经验,提出了很多有关绘画的指导性意见,对于理解中国古代绘画思想、理论和绘画创作具有很高的文献价值、学术价值,他们深刻地阐述了有关山水画技法的许多问题,对后世山水画的发展起到了至关重要的影响,标志着中国山水画理论的成熟。

关键词:荆浩;郭熙;山水画;笔墨

荆浩,字浩然,活跃于唐末到五代之间,以山水画著称于世,是我国绘画史上杰出的山水画家,因其作品多表现北方山水所以被尊称为北派山水之祖,后因唐末战乱而隐居于太行山,自称洪谷子。其隐居期间所作《笔法记》是一部中国山水画理论著作,文章通过一问一答的形式阐述了他的艺术思想及山水画绘画方法,荆浩在文中提到的“六要”“四品”“二病”等观点成为影响后世山水画的不朽名言。

郭熙,字淳夫,河阳温县人(今河南温县人),是北宋中期卓越的画家、绘画理论家,少从道家之学,初无师承,后宗法李成,并有创新,尤工山水寒林,以善画知名于时。神宗熙宁年间郭熙奉召入图画院,直任翰林待诏直长。其画论著作有《林泉高致》一书,系统阐述了他的绘画理念及绘画方法。此书章节分为六节,除序言外,有山水训、画意、画诀、画格拾遗、画题、画记,由其子郭思为之整理,间加注释。

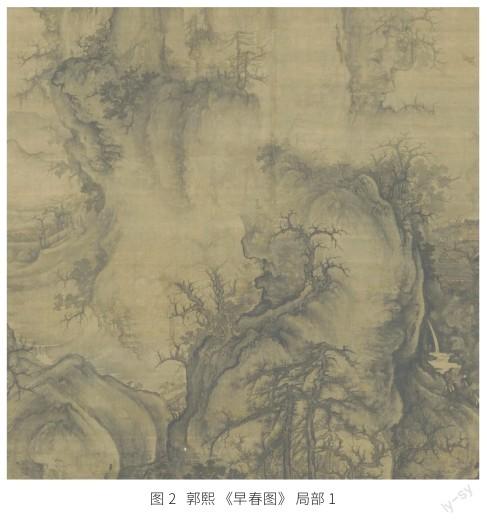

我们以郭熙的《早春图》(图1)为例来具体分析。《早春图》现藏于台北故宫博物院,是郭熙中年以后创作的一件作品,可以说是郭熙技法炉火纯青之作。此画墨色变化极为丰富,作者运用了卷云皴刻画了阳光下雾霭升腾、蜿蜒曲折的山势,鲜明地表达了初春时节万物复苏、山峦气清的场景,充分体现了郭熙本人的审美意趣以及“林泉之心”,是历代学者研究山水画的典范之作。此画描绘了冬天刚过,春天刚刚到来的一幅景象,着重表现了北方大山雄壮的气质,画面兼具高远、平远、深远之势,从三种不同的视角表现山的空间感和势态。正如《林泉高致》(山水训篇)中所写的“高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。”画面近处山势突兀,远处高峰耸立,山势盘旋扭转,变化万千,给人一种气势流动的感觉,正如《声律启蒙》中所说的“春暄资日气”一样,营造了画面气韵生动的境界。

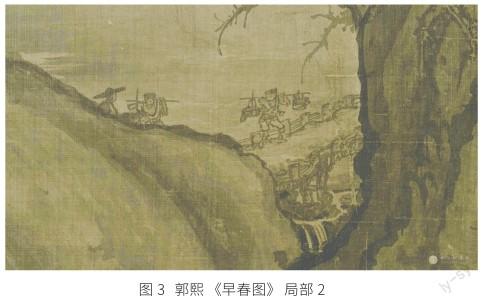

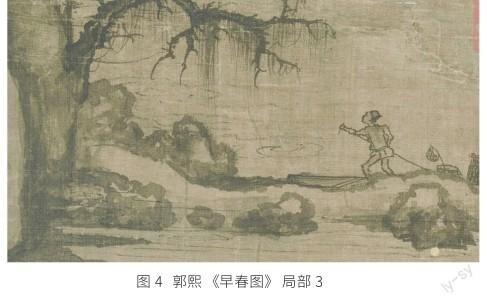

纵观整幅画面,一座大山矗立在画面正中,自下而上依次为近处一阕巨石,巨石两侧为溪谷,右边溪谷顺着瀑布一直往上可见山中藏一宫殿,被大山环绕,好似山中仙境(图2)。左边的溪流后面有一处平坦的山间凹地,中间有一条小溪,一直流向画面的深处,可谓深远也。大山整体散发着虚无缥缈的云气,使画面多了一些神秘。除此之外,画面还点缀了一些行旅活动场景,在画面的左下方,湖边停着一艘小船,有几个人刚刚上岸;最后边是一挑着扁担的农夫,一个抱着孩子的妇女边走边回头顾盼,好似在交流着什么;妇女的旁边有一个孩童,手上挑着一根扁担,注视着前方;最前边还有一条狗,活蹦乱跳地在撒着欢,前方巨石丛中有一处住房露出,预示着这户人家的目的地。在画面右侧我们可以看到有条小船仿佛刚刚驶进画面(图4)。船上有两位打鱼的人,准备从后面穿过去。草房后面的崖壁上有一倒挂的老树,后面是一面瀑布,瀑布上端,一条小道挂在两块山石之间,道上有三个脚夫,从山中走出进入画面(图3),栈道左侧有一巨大石块,顺着山石往左,可以看到整幅画面起始于左侧小道,两个赶路人弯着腰费力地向上赶着。由此可见,宋代山水画一般总是包括道路、桥梁、村居、庙宇、路上行人、水中行舟等物象,滿足画家追寻的“可行、可望、可游、可居”的人生理想,从而使得看画的人能够体会“人入画中游”的审美感受,通过画家营造的意境,感受画家的心境乃至个人修养,以欣赏山水画的艺术美代替欣赏真山真水的自然美。郭熙认为山水画中“可游可居”相比“可行可望”更为重要,“可游、可居”的精神内涵更为丰富,体现了一种在山水中“畅神”的艺术理念,而“可行、可望”只体现了一种单纯的游玩,并没有情感的寄托。所以郭熙认为作画必取可游可居之品。在欣赏山水画时,“卧游”这一理论观点,是由南北朝时期的宗炳提出,据说宗炳“好山水,爱远游”“每游山水,往辄忘归”。《历代名画记》中记载了宗炳的一段话:“西陟荆巫,南登衡岳,因而结宇衡山,怀尚平之志。以疾换江陵、叹曰:噫!老疾俱至,名山恐难遍游,唯当澄怀观道,卧以游之。”在宗炳看来,即使到不了名山大川,只要把游历过的山川画出来,也能通过游画而“澄怀”,修身养性。由此可见,“可游可居”这一理论要求对于山水画的重要性了。

荆浩在其《笔法记》中提出“六要”:一为气;二为韵;三为思;四为景;五为笔;六为墨。这是荆浩根据其绘画经验总结的山水画的创作标准,其中“思者,删拔大要,凝想形物”是对所画对象进行研究、取舍、布局、概括、夸张、深化,同时充分发挥主观创造力,使表达的物象更加确切,更强烈,更理想化。映射到《早春图》中可以理解为对所表现对象的选择和加工,“去其繁章,采其大要”。在赏析《早春图》时,我们很难说作者所表现的是哪处具体的景物,但画中的每处景物都很和谐,仿佛是自然中真实存在的一样。画中山峦是对万千山峦的提取摘要,从无数形象中提炼其本质,正所谓“一山而兼数十百山之意态”,由此可见,这是作者在遍历自然的真山真水之后,根据自己的需要加工创作,表现作者认为的理想之境。在这一点上,郭熙也持相同的意见。郭熙认为在山水画的创作中,要取其精华,不能照搬自然:“千里江山,不能尽奇,万里之水,岂能尽秀……一概画之,版图何异”。如果没有这种精神,即使画面再精致,也会缺乏神韵。此外,在创作中“思”和“景”的关系极为密切,“景”是“思”的先决条件,对“景”的总结和升华离不开创作者的“思”,景观在不同节气呈现的物态、色彩都有其不同的特点,只有搜其妙、创其真,充分发挥创作者“思”的作用,删除其次要,求其主要,并将其改造、融合,才可以创作出一幅气韵生动的作品,谓之“真者气质俱胜”。

在笔墨上,荆浩在《笔法记》中提出:“笔者,虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动;墨者,高低晕淡,品物深浅,文采自然,似非因笔。”大意是在用笔方面,虽然有一定的要求与法度,但是也要根据具体情况进行变通,笔意不能被客观形象所束缚;在用墨方面,要有浓有淡,有干有湿,要使物象变化自然、恰到好处、富有气质。这些方面需通过笔墨结合方可达到。在其他方面,郭熙也提出了“近取诸书法”的用笔观,它表明绘画、书法的意蕴相似,是有密切联系的。强调书法用笔的重要性,其大意也是荆浩所谈的“运转变通,如飞如动”。此外,郭熙在《林泉高致》中也谈过用墨的方法。他认为画山水可“用焦墨、用宿墨、用退墨、用埃墨,不一而足、不一而得”,要了解墨的不同之处以及墨在纸上产生的不同效果。在《早春图》中郭熙先是用墨色丰富的线条勾勒山体轮廓,再用浓淡不同的墨色皴擦出山体块面,一方面以焦墨提点轮廓,营造醒目厚实、具有“气质”的山体,另一方面用淡墨晕染留白,让部分山体隐入烟云雾气之中,增添一些虚无缥缈之感,郭熙通过对山石造型、笔墨的深入理解,创造了一个灵动、富有朝气的山水意境。纵观整幅画面,笔墨变化十分微妙且丰富,近处的山石被分成了三部分,左侧的山石墨色前面较淡,后面较重,再用较重的墨色勾勒树木,使之区别于树木后的山石墨色,又表现了生长关系。值得一提的是,郭熙在笔墨的运用上既有李成的影子,又有自己独特的面貌,在对造化深刻理解的基础上,创作了这幅充满生机的作品。

对《早春图》气韵的看法:“气韵”一词在中国画中历来占有很高的地位。南朝的谢赫在绘画方面第一次使用“气韵”这个词,在他的六法论中提到“气韵生动”,把气韵在绘画中的作用提到了极高的地位,成为后世评判画作的一个重要标准。后来五代的荆浩在六法论的基础上总结创新,在他的画论著作《笔法记》中提到了“六要”,同样把“气”和“韵”放在了六要之首。清代的唐岱在《绘事发微》中说:“画山水贵乎气韵。气韵者,非云烟雾霭者,是天地间真气也。凡物,无气不生……然有气则有韵,无气则板呆矣”。近代蔡元培也提到过“以气韵胜”。由此可见“气韵”在中国画中所占的地位,甚至达到了“无气韵则物象死”的程度。关于气韵问题,学术界曾多有探讨,很多研究者都给出了不同的意见,甚至到最后不免弄成玄谈,针对这一现象,童书业先生在《所谓“六法”的原义》中指出所谓“六法”,照字面上解释,本就明了,用不着深究。但无论理论如何平淡,一经后人解释,便越说越玄妙,几乎令人不可理解了。童书页先生认为所谓“气”就是“气势”,“韵”便是“韵致”,没有什么深文奥义。“气韵”便是“体韵”“风彩”“情韵”“风趣”;而“生动”则是“遒举”“飘然”“连绵”“巧拨”。《早春图》之所以有气韵,是因为作者创作出了一座有生命力的、气质生动的山—山间流水是它的血液,草木树枝是它的毛发,云气雾霭为它的神采。作者创造了一个统一的、整体的氛围,流动的气贯穿整座山,预示着大山即将苏醒,充满生命的气息。

以上是笔者依据《早春图》对《笔法记》与《林泉高致》部分理论的理解和浅析。总之,《笔法记》和《林泉高致》是我国古代两部重要的绘画理论文章,对我国山水画发展有重要的影响。在生活中,荆浩对大自然有着敏锐的洞察力。他画自己周边的事物,并仔细地研究、写生,研究自然景物的本质特征,通过眼中之笔、手中之笔、胸中之笔,塑造艺术形象。一个“真”字,是荆浩山水画理论的中心,贯穿于他的理论始终。郭熙的山水画及其理论继承隋、唐至五代发展起来的脉络,并对宋、元及以后的山水画发展产生了深远的影响,纵观郭熙艺术人生,他在山水画的价值论、审美观照、师传统与师自然、山水画的意境、空间表现等方面都有深刻的理解和看法。《林泉高致》对后世的山水画理论和实践起到了极为重要的作用,具有继往开来的重要意义。时至今日,这些绘画理论对我们仍然有重要的指导意义。

作者简介

王嘉轩,男,宁夏银川人,宁夏大学美术学院美术硕士,研究方向为中国画。

参考文献

[1]葛路.中国画论史[M].北京:北京大学出版社,2009.

[2]倪志云.中国画论名篇读本[M].上海:上海人民美术出版社,2013.

[3]郭熙.林泉高致[M]//影印文渊阁四库全书本.台北:台湾商务印书馆,2008.

[4]严建海.浅谈荆浩《笔法记》的真、要、品[J].美术教育研究,2021(15):42-43.

[5]王嚴.春暄资日气—读郭熙《早春图》[J].大众文艺,2019(19):85-86.