大汶口文化晚期陶鬶演化初探

在近代考古文献中,鬶的名字首次见于《城子崖》的发掘报告中,该报告是依《说文解字·鬲部》中“鬶,三足釜也,有柄喙”来给这种奇特的器物命名的。段玉裁[1]注:“有柄可持,有喙可泻物。”鬶的形制与鬲相似,所不同的是,鬶口部有槽型的“流”,也被称作“喙”,有三足。根据近年的考古发现,陶鬶主要集中在大汶口——龙山文化地区,是大汶口文化的典型器物。大汶口文化首先于1959年在山东省泰安市大汶口遗址被发现,故以此命名。该文化主要分布在鲁中、鲁南和苏北、皖北地区,以鲁中、鲁南地区分布最为密集[2]。

大汶口文化因不同的地层叠压与遗留物分布特征,其文物时期分为早期、中期、晚期三个阶段。大汶口文化早期主要有刘琳型、王因型和紫荆山三个类型。大汶口文化中期有大汶口型、呈子型、花厅型、五村型和北庄二期型。大汶口文化晚期又新增加了曲阜的西夏侯型、莒县陵阳河型。西夏侯型主要分布在泗河、汶河流域,主要是从大汶口文化中期阶段演化而来,其典型器物就是袋足陶鬶。

一、陶鬶从鬲中分离出来

陶鬶出现于大汶口文化早期,当时陶鬶刚从鬲分化出来。鬲和鬶都是先民用于加热液体的工具,从形制上看,它们的足部相似,后来经过不断演化才各自形成独立的体系。早期的鬲多为圆柱状三足,早期鬶同样是圆柱状形制的三足,之后鬲和鬶的足部同样演化成三袋足。从实用性上来说,在竖立时,圆柱状三足比之前的尖足瓶稳定,但是与三袋足相比,在稳定性相同的情况下,增大了容量,扩大了受热面积。就口沿处而言,鬶也是由鬲演化而来的。鬲的口沿多为敞口,早期鬶口的沿也是敞口,之后两者分开演变。鬲逐渐向鼎演化,而鬶的口沿逐渐向鸟喙流演化,之后两者的演化路径渐行渐远,各自形成独特风格。在腹部与足部的接线处,鬲没有明显的接线,是整体过渡的,而鬶则存在明显的接线,这条接线是区分鬲和鬶演化过程的重要特征之一。另一方面,西汉许慎的《说文解字》将鬶规入鬲部,也从侧面证实鬶是由鬲演化来的。

二、陶鬶演化分化

陶鬶在之后的演化过程中,又与陶盉再次分化,形成各自的独立体系。盉与鬶都具有三足、鋬、袋足的特征。不同的是,在流方面,鬶逐渐向鸟喙流、冲天流演化,而盉则演变为管状流,腹部与足部的连接线逐渐消失,鬶的连接线则更加突出。

在制作工艺上,鬶是陶土器,是将陶土塑形后烧制形成的。大汶口文化后期,在陶土中加入一定的砂进行烧制,即形成了夹砂陶。这样处理的好处是较原来单一的陶土器更加耐火烧、耐高温,在更高的温度下制造出质地更加坚实,孔隙更加细密,透水性更弱的夹砂陶器。夹砂陶器因为以上的原因更加适合用来烧煮水。白陶鬶是在夹砂陶器的基础上,加入适当比例的以三氧化二铝为主体的白色泥土,所塑造的独具风格的白陶器。

三、大汶口文化晚期陶鬶形制的演化进程

(一)流的演变过程

鬶从鬲演化分离出来之后,就在三袋足、圆腹的基础上,增加了流和鋬。鬶的鋬连接腰腹部,主要起到方便抓握的作用。流则随着鬶的自身发展,不断演化。这件孔子博物馆收藏的白陶鬶三袋足,圆腹,细腰,腰部有绳索纹,颈口外扩,鸟喙流,腰腹处有鋬,通长20.00厘米,通宽17.00厘米,通高32.8厘米,是典型的大汶口文化晚期形制。大汶口文化陶器形制分早、中、晚三个时期,这件陶鬶从形制上与早期、中期的陶鬶有了很多变化,本文以白陶鬶的鸟喙流为例加以说明。

陶鬶独立发展之后,经过大汶口文化早、中、晚三个阶段的发展形成了不同的风格。其中,早期阶段的流多为敞口流或平口流,中期阶段逐渐形成鸟喙流,晚期阶段鸟喙流成为主流,并且经过进一步发展,出现了冲天流。鬶从鬲中分化出来之后,由于用途不同,演化也逐渐个性化,开始出现了流。早期的鬶多为平口流,即口部在外扩的基础上,一部分开始向下弯曲,形成导流口,此时的流形制较小,只是在口部外沿的一小部分,方便将液体从鬶内倒出。中期鬶的流外形变为斜向上约45°,并且流的长度增加,大约为口部的二分之一。此时的流在倾倒液体时更加顺畅,鬶里面的液体顺着流倾倒之后,多余的液体会沿着斜向上伸长的流,重新回到腹部容器内。晚期的流演变得更加修长,倾斜角度更大,类似鸟喙,我们称之为鸟喙流。孔子博物馆收藏的这件白陶鬶就是典型的鸟喙流(图一)。此时的流在实用性上没有中期强,因为流的倾斜角度更大,意味着倒出液体时需要将鬶倾斜更大的角度,需要花费较多的力气。因此,从器物的便利性而言,鬶的流从中期斜45°演变为晚期的鸟喙流,实际上便利性反而降低。

将陶鬶的流从原本更加实用的斜向上45°演化为鸟喙流后,整个陶鬶拟态成一只引吭高歌的鸟。陶鬶的流的使用便利性演变得越来越弱,本文认为原因是陶鬶流的演化受到大汶口文化信仰演化的影响。大汶口文化中晚期,是东夷人从母系社会向父系社会过渡的时期,随着男子在渔猎中获取的食物增多,男子的社会地位不斷提高,但是鉴于当时“只知其母,不知其父”的传统,人们只能用神话来解释自己部族的由来,同时借助某些特定的动物或者天体等所具有的某些特殊性质,将自己的祖先神圣化,也将上述具象作为自己部族的图腾,以此来凝聚人心。当整个部族祭祀祖先、祭拜图腾时,就形成了整个部族有别于其他部族的图腾崇拜。

曲阜地处泰山山脉和淮泗河流之间的平原上,在大汶口文化时期,人类活动频繁,当地活跃的民族以东夷人为主,在我国广为流传的关于“三皇”“五帝”的传说就是由东夷族人口口相传下来的。虽然关于三皇五帝的传说细节众口不一,但是伏羲氏、尧舜、太昊、少昊等主要的东夷族部落首领是可以确定的。少昊氏部落曾迁都至曲阜,死后葬于曲阜少昊陵。《左传·昭公十七年》记载:“秋,郯子来朝,公与之宴。昭子问焉,曰:‘少皞氏鸟名官,何故也?郯子曰:‘吾祖也,我知之。昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名;炎帝氏以火纪,故为火师而火名;共工氏以水纪,故为水师而水名;大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”以少昊为代表的东夷人对于鸟的图腾崇拜投射到他们的官职上后,逐渐地影响他们所使用的器物形制。当时贵族所使用的陶鬶外观就表现为鸟喙流。

人们对于鸟图腾的崇拜,经历了漫长的历史时期,已经深深地烙入中华民族的文化血脉之中。从商周时期青铜器上的凤鸟纹到现在人们对龙凤呈祥的追求,无不是鸟图腾崇拜的表现。东夷人创建的商王朝,有很多关于玄鸟生商的传说。《诗经·商颂·玄鸟》就有“天生玄鸟,将而生商”的说法。商颂是西周时期宋国赞颂自己祖先的诗。宋国的建立是在西周初期周公旦辅佐周成王平定三监之乱之后,封商纣王的兄长微子启遵循“兴灭继绝”的传统,于商朝的旧都商丘建立宋国,特准其用天子礼乐奉商朝宗祀,与周为客[3] 。宋國地位特殊,被周天子尊为“三恪”之一[4]。

因为宋国在西周时期地位特殊,可以用天子礼乐祭祀商朝祖先,所以商的文化才得以保留,我们在《诗经·商颂》中看到的是比较完整的商文化。在盘庚迁殷之前,商王朝曾经在曲阜建都,说明曲阜地区的商民就是大汶口文化的继承者,他们同样有鸟图腾崇拜。

《史记·孔子世家》记载,孔子生鲁昌平乡陬邑。其先宋人也,曰孔防叔。《孔子家语》称孔子为殷商后裔,宋国贵族,后因仇杀避难于鲁国,因此孔子的图腾是凤鸟。

(二)鋬的演变过程

关于鋬,早期阶段的陶鬶是无鋬的,中晚期才出现鋬,而且形成麻花鋬的形式,个别出现双鋬的形态。早期的陶鬶是没有鋬的,作为盛放、煮沸水的器皿,当水沸腾时没有鋬就很难拿起使用,如何在水煮沸的时候方便地将陶鬶拿起的现实性问题就出现了。为了解决这个问题,大汶口时期的先民们就给陶鬶安装了鋬。最早的鋬是条状的,以实用性为主,在大汶口文化中晚期则出现了兼顾实用性与美观性的麻花鋬和带状鋬,其中麻花鋬更是成为大汶口文化晚期陶鬶的重要特征。

流的演化受到了大汶口文化鸟图腾信仰演化的影响,鋬的演变也不可避免地受到鸟图腾信仰影响,形成了观赏性大于实用性的双鋬鬶。双鋬鬶的形制更像是对鸟类形态的模仿,如图二所示。右侧的双鋬鬶,其形态就如同一只在鸟窝中嗷嗷待哺的小鸟,特别是在陶鬶的腹部与足部的连接线后部出现了一个偏平的突起,将鸟的尾翼模仿得惟妙惟肖。

(三)连接线的演变过程

腹部与足部之间的连接线是陶鬶不断演化的重要特征之一。早期的陶鬶没有连接线,中晚期形成螺旋式连接线形制。早期的陶鬶足部为实心三足,直接与腹部连接,形成三角形的稳定结构,以便于陶鬶站立在柴火之上。中晚期三足逐渐演化为袋足,这样既可以提供稳定的支撑,又可以增加容积和受热面积,是一项不小的进步,可是这也造成了足部与腹部的接合处存在一条连接线,连接线如果连接不紧密,可能会引起损坏和漏水的问题。随着时间的推移,大汶口文化晚期的先民为了解决上述问题,在连接线处增加了一条陶土条,一方面可以增加陶鬶的腹部与足部接合的稳固性,另一方面也催生了美观上的新尝试。从此,陶鬶的连接线不断发展,形成了麻花线、波浪线等不同种类的连接线形式。

(四)其他形制的演变

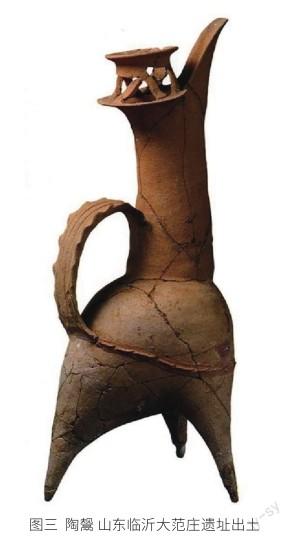

在大汶口文化晚期,陶鬶不断演化发展,在满足实用性需求的前提下,不断提高审美性,以至于将审美性放在首位。山东临沂大范庄遗址出土的一件大汶口文化晚期的陶鬶(图三),它的脖颈很高,流口长。最有特点的是高出口沿的一个小台子,这个台子还有镂空的设计。从实用性方面来看,台子的设计反倒会使清洗变得困难,好像它的存在只是满足审美要求而已。如上所述,大汶口文化晚期的陶鬶已经出现装饰性大于实用性的新变化。

四、结语

综上所述,大汶口文化是我国源远流长的文化的重要源头之一,有明显的文化特征。对鸟的图腾崇拜,从陶鬶的演化进程中就可看出。鸟图腾崇拜对陶鬶的流、鋬等形制产生了重大影响。陶鬶经过千年演化,到大汶口文化晚期形成了自己独具特色的风格,之后大汶口文化向外传播,与周边其他原始文化等不断交流、融合,最终塑造了龙山文化。大汶口文化的陶鬶作为中华史前文明的代表性器物之一,在历史的演化中派生出盉,在青铜文明的商周时期成为重要的礼器。

作者简介

宋健,男,汉族,山东曲阜人,文博馆员,本科,研究方向为文物保护。

参考文献

[1]高广仁,邵望平.史前陶鬶初论[D].考古学报,1981(4):427-459.

[2]张之恒.中国考古通论[M].南京:南京大学出版社,2018.

[3]纪丹阳.西周至春秋时期宋国史料辑考[D]. 合肥:安徽大学,2012.

[4]宋姓始祖微子启[Z].新乡:新乡市史志办.