陈奕禧书艺探析

刘军

关键词:陈奕禧 书法艺术 杂书卷册 尊唐法宋 康熙书坛四家

陈奕禧(1648~1709),字六谦,又字子文,号香泉,晚号葑叟,浙江海宁盐官人。他出身于“海宁渤海陈氏”――一个逐渐兴盛于明代中后期的江南望族。经过祖上陈与郊(1544~1611)、陈(1565~1626)、陈之伸(1588~1671)等几辈人的共同努力,海宁陈氏家族的书法氛围日趋浓厚,书法根基也被牢牢打下。特别是陈与郊、陈二人分别与“晚明四家”邢侗、董其昌的密切交往,为海宁陈家子弟留下了一批珍贵的书法字帖和一笔宝贵的精神财富。这样的双重遗产,滋养着一代一代的海宁陈家学子,激励着他们奋发学书,在清代的书坛大放异彩。陈奕禧就是其中的佼佼者。此外,陈奕禧的堂弟陈元龙(1652~1736),堂侄陈邦彦(1678~1752)、陈世倌(1680~1758)等人也都擅长书法,并以书法名世。海宁陈氏的家学渊源和家学力量由此可见一斑。

陈奕禧一生并未取得功名,总体上看其政治履历是平凡的。他于康熙七年(1668)被选为岁贡生,但参加选拔考试无果;于康熙十七年(1678)参加博学鸿词科,被授予山西安邑县丞一职;于康熙二十九年(1690)出任直隶深泽知县,颇有政声;于康熙三十三年(1694)被擢升为户部河南司主事;于康熙三十六年(1697)被擢升为户部湖广司员外郎;于康熙三十九年(1700)被擢升为户部湖广司郎中;于康熙四十一年(1702)因善书而得康熙皇帝赏识,被召入南书房赋诗作书;于康熙四十三年(1704)参加外放官员铨选,被授予贵州石阡府知府,并于两年后(1706)避归吴中;于康熙四十七年(1708)改补江西南安府知府,致力于当地的文化事业,但次年(1709)中秋便病逝于任上。1

但在功名和利禄之外,陈奕禧的书法生涯无疑是璀璨的。他具备独立的思考能力,能够不随波逐流而真正做到取法自由;他有丰富的书法实践,更有完备的书法理论,而且,其书法实践基本上贯彻了书法理论,可谓“知行合一”。在“崇董书风”笼罩的清初书坛,陈奕禧身上展现出来的“不薄今人学古人”的书学观念和其毕生从事的“反叛”时风的书法实践都是难能可贵的,也是非常前卫的,值得时人和今人肯定。或许客观上远离了“科举”这一桎梏,使其书法艺术与功名利禄脱钩而趋于纯粹,反而帮助了陈奕禧在清初书法史上留名。同时期的笪重光(1623~1692)、姜宸英(1628~1699)、汪士(1658~1723)、何焯(1661~1722)等人无不如此,几乎都与功名利禄绝缘,均有潇洒、淡泊的心态和独立的人格,皆为世人所重。源于这样的共同点,今人将笪、姜、汪、何四人合称为“康熙帖学四大家”,或将姜、陈、汪、何四人合称为“康熙书坛四家”2,就不足为奇了。

陈奕禧之所以被一些书法史家排除在“康熙帖学四大家”之外,主要是因为他与碑学有着密不可分的关联,甚至被认为是清代碑学的先声。陈奕禧推崇并取法北碑,尤其提倡学习北魏《张猛龙碑》和《崔敬邕墓志碑》,还在石碑严重损毁后拿出自己收藏的善本在清初书坛掀起了一波学习《崔敬邕墓志碑》的浪潮。3当然,陈奕禧不在史家所谓“康熙帖学四大家”或“康熙四家”之列还有其他原因,例如清人王文治(1730~1802)不遗余力地推重同乡前辈笪重光等个人喜好。其实,这两种合称各有道理,只不过国人偏爱“成双”的排列组合,而不得不舍弃一家。以笔者看来,若不分“帖学”或“碑学”,且不追求“成双成对”,不妨将笪重光、姜宸英、陈奕禧、汪士、何焯五人合称为“康熙书坛五家”。此五家对康熙后期书坛风气的矫正和扭转所起的作用最大,影响最巨。陈奕禧是其中不可或缺的人物。南京博物院收藏陈奕禧书作十余件,收录于南京博物院珍藏大系丛书之《清代帖学书法》4卷中,多为行草书,皆为代表之作,较能体现陈奕禧的书艺风格。本文即以此为例,赏析、解读书法作品之余,兼论陈奕禧的书法取法、书法特征、创作题材和书学观念。

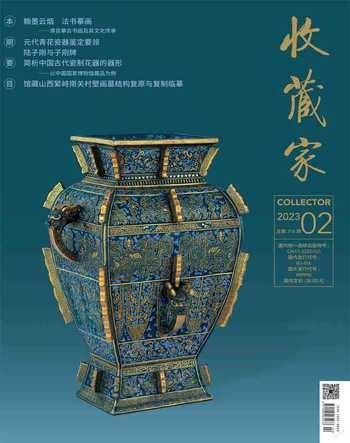

一、临帖类

陈奕禧好临古,南京博物院藏其临帖之作有两件:其一是《杂临帖卷》(图1),绫本,为杂书卷,纵24厘米,横606厘米,卷首钤“含情有托”白文椭圆印,卷末钤“陈奕禧印”白文方印、“六谦”朱文方印和“春蔼堂印”白文方印,作于康熙三十二年(1693)癸酉六月,在陈奕禧任直隶深泽知县期间,故卷末款署:“癸酉六月,海宁陈奕禧临于晋州。”从书体上看,此卷临仿了行书、草书、行楷等多种书体;从内容上看,此卷临摹了李邕书《缙云三帖》之前二帖、《云麾将军李秀碑》,孙过庭书《景福殿赋帖》,颜真卿书《刘中使帖》,王羲之书《宰相安和帖》《啖豆鼠帖》(传)、《悟心帖》《平康帖》(传)、《散势帖》《衰老帖》《小佳帖》《一日一起帖》《青李来禽帖》(草写)、《胡桃帖》,以及邢侗墨迹《邢子愿与昭甫札》等。由此可推,陈奕禧此卷临摹的母本当为邢侗所刻的《来禽馆帖》和王洽主刻的《来禽馆真迹》,须知这可是陈家祖上陈与郊等人得来的“传家宝”。

“杂书卷册”是一种发端于元代末年并在明末清初经王铎(1592~1652)、傅山(1607~1684)等人推动趋于鼎盛的全新创作形式。5通常在同一幅作品中,书家会使用两种以上的不同书体进行不同文本内容的书写,可以是创作,也可以是临摹,目的都是增强作品形式的多样性,同时更好地展示作者“诸体兼备”的才华和能力。“杂书卷册”的优势还表现在:它与手卷、册页这两种不能一览无余的形制相配合,能让观者“移步换景”,永远猜不到展卷的下一刻将出现什么字体、什么内容,故始终保有一颗好奇的心,最终收获绝佳的审美体验。此外,不同书体书风和文本内容的穿插转换,也让书作本身富有节奏感和韵律感,能在一定程度上缓解观者的审美疲劳。

陈奕禧作“杂书卷册”是时代风气使然,更是王铎、傅山等精英的影响使然。同时期的查昇(1650~1707)等人都有杂书卷传世,很好地反映了当时的书坛风气。有诸多文献表明,陈奕禧在对明末清初的书家进行评判时,极其推重王铎和傅山。6他将王铎与董其昌并列,王为“北”,董为“南”,颇有“扬王抑董”的意思。与王铎属同一脉络的傅山,自然也是陈奕禧推重的对象。陈奕禧认为,傅山和王铎不相上下,而且傅山不一定取法王铎。王铎和傅山都是当时北方书家的杰出代表,陈奕禧推重二人,其实是为了更好地抵制当时书坛千人一面的“崇董書风”。王铎和傅山都有大量的“杂书卷册”传世,而陈奕禧曾任职于山西、河北,一定见过不少。尤其是好临《淳化阁帖》的王铎,把有意识地、有选择地选临《阁帖》视为二次创作,对陈奕禧颇有启发,且有很大影响,《杂临帖卷》即为一证。

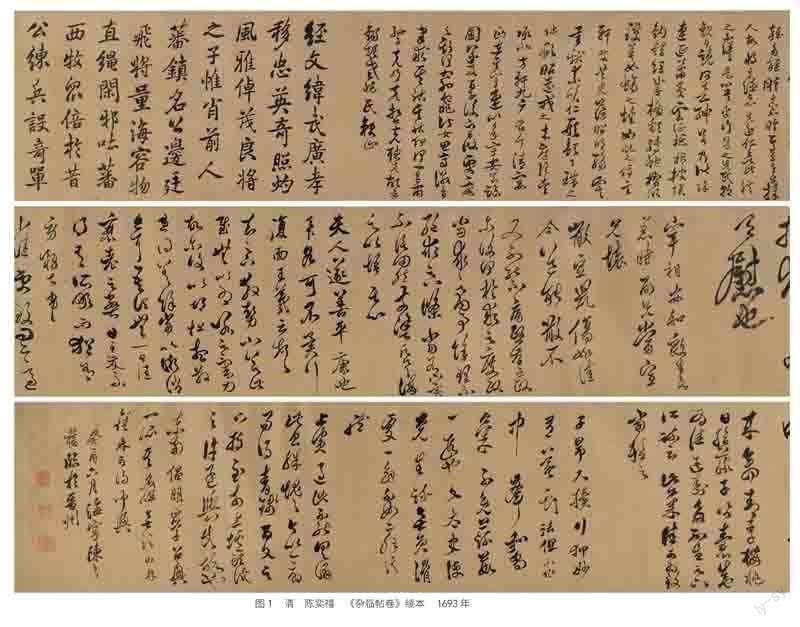

其二是《临柳公权〈蒙诏帖〉册》(图2),纸本,仅存二开,纵24.6厘米,横31.7厘米,书后有一段题跋:“诚悬书,变化不测乃至于此,观其碑版诸作又极端重,刻画似不能臻乎流利者,要知古人无……”只可惜此册的第三开已佚,导致该段题跋内容不完整,传递的信息量很有限,但这三言两语足见陈奕禧对柳公权行书的钦佩和推重。从临摹的角度看,陈奕禧的临作可谓形神兼备,惟妙惟肖,真实地再现了柳公权《蒙诏帖》之风神秀骨。陈奕禧的书法功力由是可见一斑。通过此作,亦可管窥陈奕禧取法唐人行书之一角,并不局限于唐楷一种。

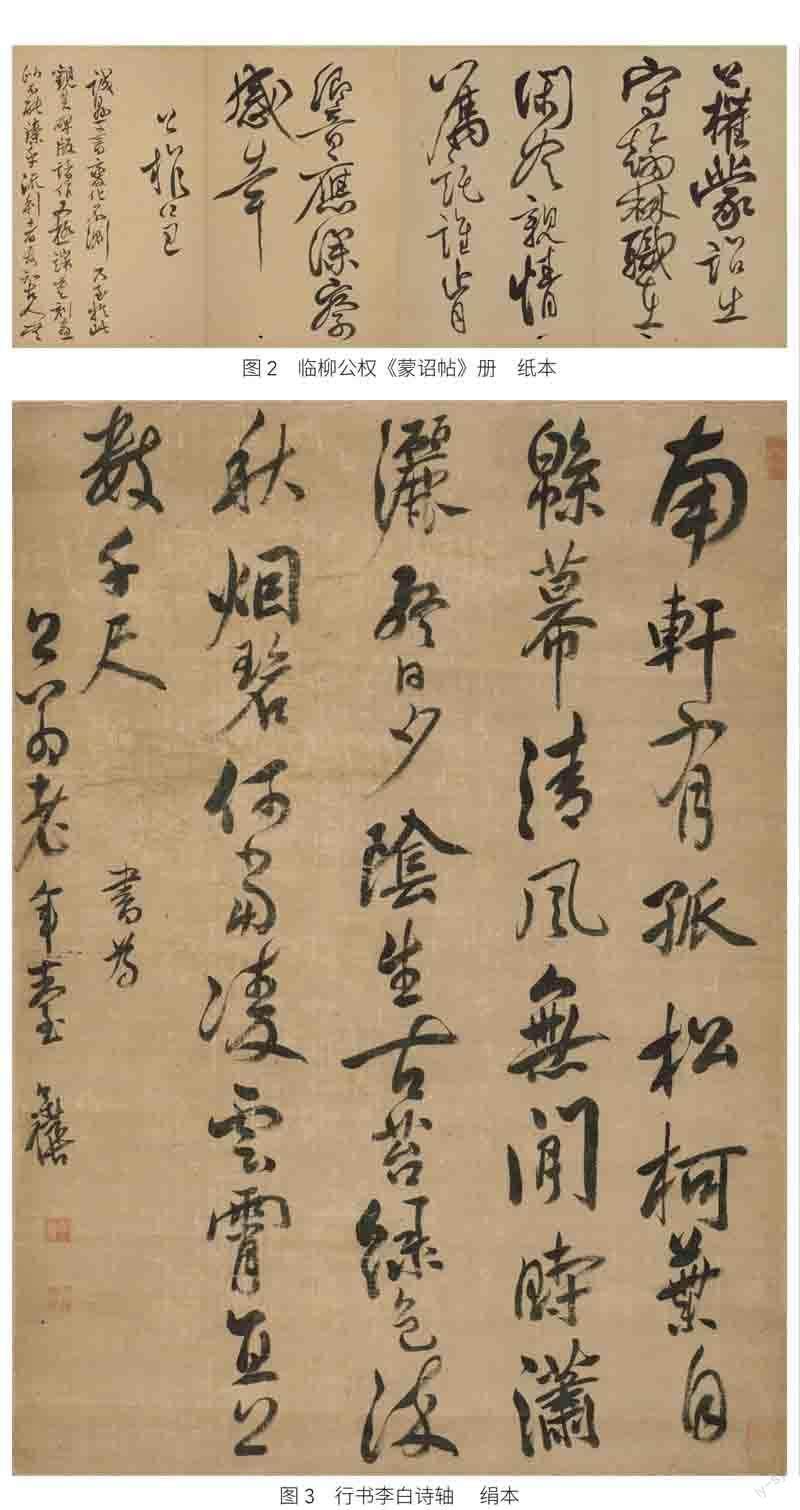

二、唐诗类

陈奕禧自幼学书作诗,所作之诗曾得前辈王士祯(1634~1711)赞许。在陈奕禧的书法创作题材中,诗歌往往充当主角。诗和书在陈奕禧的笔下被完美地统一起来。在诗歌中,唐诗是陈奕禧的首选。喜抄录唐诗并非个例,而是清初以来的一种社会风气,例如同时期的孙岳颁(1639~1708),几乎每件作品都是抄录唐诗。南京博物院藏陈奕禧书唐诗类作品有四件:其一是《行书李白诗轴》(图3),绢本,纵84.8厘米,横61厘米,右上钤“御赐日岩”白文长方印,款下钤“奕禧”白文方印和“六谦翰墨”朱文方印,右下钤“陆军第三方面军上海日侨管理处验收日侨呈献古物之章”朱文长方鉴藏印。作品书写的内容为唐代诗人李白的五言律诗《南轩松》,颂扬了孤松的苍劲挺拔、不落凡俗的品格。书家陈奕禧借此来表达自我。此作乃陈奕禧的大字作品,用笔比小字雄厚、浑融,并以绞转之法来调整笔锋,充分运用毛笔的各个面,让墨水均匀地渗透绢本,使得线条沉着而富有质感;结字俯仰、欹侧变化,故意打破平衡和规矩状,做到空间多变,互不雷同,尤其是后三行,渐入佳境,字形也变成潇洒、简约的草书;章法上大小错落,临事从宜,字间联系紧密,行气连贯。随着行书向草书的过渡,用笔逐渐变得奔放,字距亦由松变紧,真实地反映了此作的书写过程,和傅山“宁真率毋安排”的思想是高度一致的;绞转之笔亦让墨色沉稳改变,虚实变换,古墨和古绢相得益彰,愈发醇香,比其普通小字作品要精彩得多。

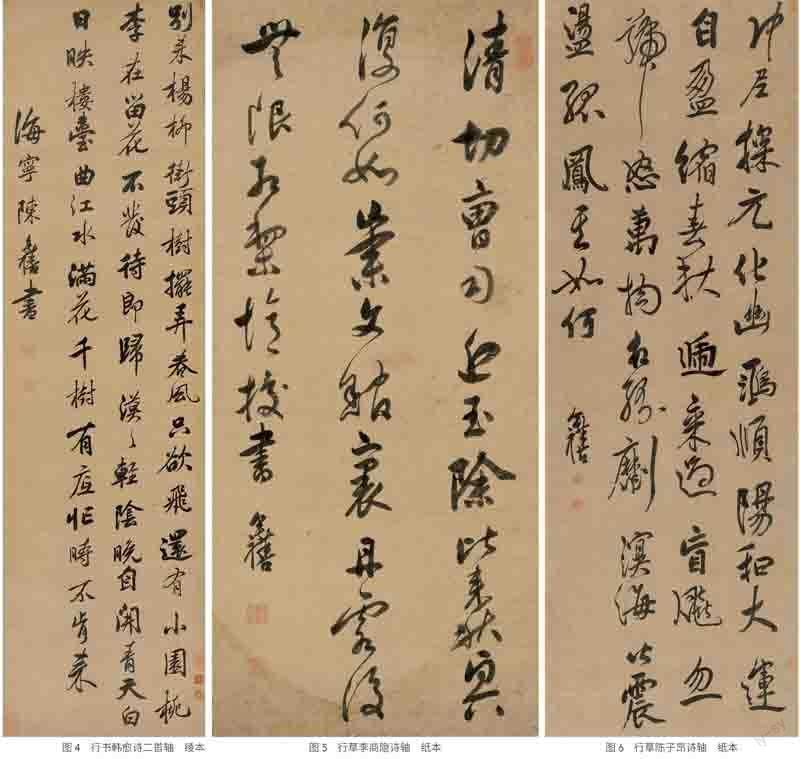

其二是《行书韩愈诗二首轴》(图4),绫本,纵168.5厘米,横45厘米,右上钤“御赐日岩”白文长方印,款下钤“陈奕禧印”白文方印和“六谦印信”朱文方印,右下钤“黎县朱氏所藏”朱文长方鉴藏印、“近居”朱文正方鉴藏印和“孙阜昌印”白文正方鉴藏印,左下钤“陆军第三方面军上海日侨管理处验收日侨呈献古物之章”朱文长方鉴藏印。由此可见,此作曾经黎县朱氏、太谷孙阜昌等人收藏。陈奕禧学书虽然也是由董其昌入手,但却不甘于亦步亦趋,他跳过董其昌直追米芾,欲以此径摆脱千人一面的董貌,故而观者在陈奕禧的作品中可以明显地感受到米书的硬朗之气。如《行书韩愈诗二首轴》,书家于花绫之上抄录了唐代诗人韩愈的两首七言绝句,其一为《镇州初归》,其二为《同水部张员外籍曲江春游寄白二十二舍人》,用笔爽利,结字故作欹侧,偶有米书的跌宕,章法三五成组,错落有致,行气流畅,是难得的佳作。

其三是《行草李商隐诗轴》(图5),纸本,纵72.7厘米,横32.2厘米,右上钤“御赐日岩”白文长方印,款下钤“奕禧”白文方印和“六谦翰墨”朱文方印。众所周知,在书法创作过程中,笔、墨和纸都十分重要,用笔、用墨和用纸更是直接影响作品的视觉效果。对于用笔的佳境,古人有“心手双畅”之说;而对于纸、墨效果之显者,孙过庭有“纸墨相发”之谓,即用墨的浓淡、深浅要与纸性相合。此作正是书家心手双畅和纸墨相发的佳例。应该说,陈奕禧对李商隐此诗极为熟悉,书写起来十分流畅,字与字之间的衔接也非常自然,但他在半生宣和湿墨的运用上有一个调整的过程。他以湿墨起笔,写了“清切”二字,发现水分过多,出现了涨墨现象,随即调整,很快就找到了适合该纸性的墨色和灵感,并渐入佳境,墨色也呈现出了“浓—淡—浓”的交替,十分自然。不论是起首的湿笔,还是中段的演变,都真实地反映了作品的创作过程,也体现了书家控制笔墨的超强能力。另外,淡雅的墨色也与古朴的纸色相得益彰,更为此作增光添彩。

其四是《行草陈子昂诗轴》(图6),纸本,纵194.3厘米,横67.1厘米,右上钤“御赐日岩”白文长方印,款下钤“陈奕禧印”白文方印和“六谦”朱文方印,右下钤“周氏藉书园印”白文正方鉴藏印。由此可知,此作曾经清代学者、藏书家周永年(1730~1791)收藏。《感遇诗三十八首》是唐代诗人陈子昂所作的组诗,灵感源于其平生所遇之事,内容多针对时局,借古讽今,引人深思。陈奕禧此作选录了最末一首,诗歌表达了诗人身处乱世,但孤掌难鸣的悲哀。作品以长锋、圆笔写成,线条劲健,尤其是圆转缠绕十分有力,且顺势而行,没有丝毫的勉强和懈怠,笔势外拓,结字大气,行、草互参,章法上三五成组,疏密有致,每一行的分布均不相同。

三、南宋诗文类

南宋诗文是陈奕禧书法创作的又一选择,仅次于唐诗。南京博物院藏陈奕禧书南宋诗文类作品有两件:其一是《行草罗大经文轴》(图7),纸本,纵93厘米,横29.2厘米,右上钤“御赐日岩”白文长方印,款下钤“陈奕禧印”白文方印和“六谦”朱文方印,作于康熙四十五年丙戌(1706)四月既望,创作的地点在溧阳,书写的内容为南宋罗大经的短文《山静日长》。该文描绘了一幅隐居深山、逍遥自在的生活图景,也反映了书家陈奕禧内心的真实愿望。此作有明确的时间和地点信息,具有很高的文献价值。由此可知,康熙四十五年(1706)四月十七日,陈奕禧正在溧阳舟中。这对陈奕禧的生平行迹是一个很好的补充,也是将来哪位方家编写《陈奕禧年谱》时一个很好的材料。

其二是《行草陆游诗四首册》(图8),纸本,纵24.6厘米,横31.7厘米,册末款下钤“奕禧”朱文葫芦印。在正文部分,书家以草书的方式抄录了南宋诗人陆游的《秋怀十首以竹药闭深院琴樽开小轩为韵》组诗中的第一首、第五首、第七首和第八首,册末书家以楷书的方式书写了一首自作的七言排律:

偶然为此数百字,纯豪退笔中藏稜。擫捺钩揭聊复具,纵横扺導亦颇胜。蜿蜒缣素异春蚓,蹇屈苍崖如瘦藤。势来手腕自洒洒,墨走风雨何蒸蒸。(为)谓之专家不可得,苏米仿佛吾弗应。酒阑剪烛务此业,今日待漏寝早兴。人云辛苦当睡去,我尚醒若参禅僧。夏宵晷短客多倦,诗成自诵声凭陵。

作为本册的附识,自述创作时的真实情境和内心感受。从书法面貌上说,米芾和苏轼的书法对陈奕禧的影响无须多言,但除此之外,观者偶尔还能从中见到黄庭坚书法的影子,这说明陈奕禧确实做到了直入宋人之室。

四、自作诗文类

除了像同时期书家一样抄录唐宋诗文之外,陈奕禧还常常自作诗,有时还把抄录和原创两种方式有机地结合在一起。南京博物院藏陈奕禧书自作诗文类作品有五件:其一是《行书为沂庵题跋页》(图9),纸本,纵16.2厘米,横34.6厘米,右上钤“虞州”朱文长方印,款下钤“盐州陈禧之印”朱文方印。作于康熙三十三年甲戌(1694)三月,时陈奕禧仍在直隶深泽知县任上,但四月之后便迁职户部。“虞州”为山西安邑的古称,可能因为它是陈奕禧的初仕之地,意义特别,也可能因为“沂庵”是陈奕禧在安邑时的同僚,所以钤“虞州”印于此。此作是陈奕禧中年时期的小字力作,整体面貌接近于米芾。但若细观,有些单字的结体格外抢眼,给人以似曾相识的感觉,如第六行的“布”字,第十二行的“妙”字,等等,应该出自于怀仁《集王羲之圣教序》。可见陈奕禧在主攻米芾书法的同时,还崇尚魏晋,上追“二王”,并效仿米芾集古字,但因功力远不及米芾本人,故而上下贯气略显不足。此作很明显是一则题跋,兹录原文如下:

摩诘诗、羲之笔,亦吹笙,亦飞舄。世钦茂弘之名,俗励彦方之直。斯人也,吾知为圜冠句屦之儒,胡为乎现瞿昙趺坐之释?噫!赵州草鞋不殊登朝双屐,青州布衫奚减制锦什袭?君方将提皂囊、奉簪黻、戴鵕?之冠,而升豸绣之列。彼不知者,得毋疑五章之为荣,而初服之顿易,姑待含豪为君解说:幻耶?真耶?是二?是一?或又曰:“曷不使荆、关妙手渲染烟云,点缀竹石,或琴或书,一瓶一钵?”吾知此老必抚掌而笑答:“吾已旷然游于太虚,何必更置一物?”

从最后的落款可知,此作乃陈奕禧的同僚沂庵先生嘱题,但沂庵者谁,仍有待方家考证。此外,作品左、右两裱边均写有藏家对书家陈奕禧的生平的简略考证,亦可作陈奕禧研究之参考。

其二是《行草七言绝句轴》(图10),绫本,纵156厘米,横45.5厘米,右上钤“御赐日岩”白文长方印,款下钤“陈奕禧印”白文方印和“六谦”朱文方印,左下钤“九丹鉴藏”白文长方鉴藏印,可知此作曾经清末收藏家朱柽之(1859~1914,号玖玬、九丹)鉴藏。此作的创作题材是陈奕禧的一首自作诗,为一七言绝句:“河水洋洋月色虚,挂帆南过耭津初。谁知遥夜风帘里,一点残灯数卷书。”这是一件绫本之作。绫本质地丝滑,笔墨不易控制,书家陈奕禧能在其上随心所欲地行笔,所书笔画还很圆润但不滑,而且墨色有浓、淡、干、枯多层次变化,非常不易。起首的“河水”二字较为生涩,章法也不甚连贯,待毛笔运转起来后,结字的偃仰、正侧和牵连映带都临事从宜,变得更加自然,行的中轴线也随之摆动,行气非常连贯。

其三是《行书五言寿诗轴》(图11),绢本,纵226.6厘米,横47.3厘米,右上钤“家居两峰长水之间”朱文椭圆闲章,款下钤“陈奕禧印”朱文方印和“六谦”白文方印,左下钤“修直珍藏”朱文正方鉴藏印。由此可知,此作曾经江苏无锡人许修直(1881~1954)鉴藏。作品书写的是一首五言律诗:“矫矫风尘外,真成大隐名。溪山回几席,鸥鹭自逢迎。杯献余杭酒,歌传缑岭笙。悬知初度日,白鹿涧边行。”作品的右裱边有一段许修直书写的密密麻麻的小字题跋,原文如下:

陈奕禧,字子文,号香泉,又号六谦,浙江海宁人,清康熙贡生,官户部郎中。工书能诗,王渔洋入室弟子,每由其代书,为康熙特赏,召入南书房供职,赐以御书,名重一时。后出任江西南安府,过津,安麓村凂作孙过庭《书谱》释文,(留)停舟十日为之写作,附刻行世。内府曾刻《梦(墨)楼帖》,于准抚晋时又为之刻《予宁堂帖》。著有《皋兰载笔》《益州于役记》《金石遗文录》《春霭堂集》等。此帧字体秀劲纵逸,深入王、褚之室,写寿诗想贵自作,不知已否刊列集中耳。庚寅春初,西溪居士记。

本段题跋作于“庚辰春初”,即1940年春初,主要考证陈奕禧的一些生平之事,如官职、经历、刻帖、著作等。许修直认为本作书写的是一首祝寿诗,应该是陈奕禧自作,大体不误。诚如许氏所言,此作“字体秀逸,深入王、褚之室”,但观其用笔和结体,不难看出对陈奕禧本作影响最深也最直接的当是宋人米芾。无论是跌宕爽利、迅疾劲健的用笔,还是奔放侧倾的体势,抑或是酣畅淋漓的笔墨效果,飘逸超迈的气势气息,都酷似米芾,尤类其代表作之一的《蜀素帖》。

其四是《行草诗稿残册》(图12),纸本,纵19.1厘米,横24.4厘米,首页右上钤“日喦”朱文长方印,末页款左钤“陈奕憙印”白文方印和“安安居士”白文方印,并钤“庞氏阅查”朱文方印和“庞氏阅查”朱文长方印,还有藏家庞月槎(生卒未详,谐音“阅查”,故有“庞氏阅查”鉴藏印)的题跋和请人作的题签。只可惜本册略有散失,导致诗文内容不全,如今仅剩五开,兹录残存文字如下:

雍雍方与雁南游,宋玉雁邕邕而南游兮,鲲鸡啁哳而悲鸣。又值临歧是九秋。余赴石阡在甲申九月。君唱阳关只伤别,我为守令算抬头。江西此去几何年,滕阁……

寄斋巢尚书、鹤亭何太史识余于慈仁寺集上,自乙亥至今十四年矣。纮网真为好士开,深宫独召小臣来。中间用舍同相惜,长戴君恩敢自媒。聚而复散梦痴狂,别路……

惟与麋鹿同群。晓张蒲席□青灯,毛雰曰:白发青灯,今夜不宜秋。宦路痴腾数步蝇。汉光武与隗嚣书:苍蝇之飞,不过数步,托于骐骥之尾,乃腾千里之路。不尽离情怊怅坐,江湖霜骨瘦稜稜。含香徒百盈……

费尽临窗墨沈多。太史于辛巳五月从征北狄,余于前一日送行书册子二并赋绝句云:窗外葵榴触暑明,每来对语有馀清。今朝研北多闲案,岂似来朝出塞行。翰林才譒動天颜,扈从追陪记注班。为是漠南犹溽暑,六戠巡幸出阴山。(二诗在太史处,戊子春始得稿。)抉汉搜秦久中酣,烂铺蜀锦喂金蚕。致……

淮上舟次。奕禧。

由第二开的“自乙亥至今十四年矣”句,不难推得本册作于康熙四十八年(1709)。而第一开、第四开中出现的多处时间点(如“甲申九月”“辛巳五月”“戊子春”等)均在本年之前,逻辑上符合笔者的这一推论。

其五是《行书学有名高五言联》(图13),绫本,纵101.6厘米,横27.3厘米,上款为“敬庭老世兄”,下款为“奕禧”,未钤任何印章,应该是草稿或未完成稿。此联虽寥寥数字,但字字正侧、俯仰变化强烈,拒绝平正体势,融合了晋唐宋元诸名家之风格,尤显宋人米芾之欹侧风姿。特别是上联的“参”字和下联的“第”字,以及其他字用笔的转换、一波三折的横画,最为接近米芾的写法。

综上所述,陈奕禧好临古,求本溯源,上追晋唐,喜临《来禽馆帖》,由此帖学晋人法,喜作“杂书卷册”;陈奕禧尊唐法宋,在书法创作中多抄录唐诗和南宋诗文,并直接取法“宋四家”,尤其是米芾;陈奕禧才华横溢,具备自作诗文的能力,其自作诗文的书法创作往往出精品,如《行书五言寿诗轴》,这也是他超出只会抄录古人诗文的孙岳颁之流甚多的一个重要原因。此外,陈奕禧视野开阔,观念超前,还开启了清人学习北碑的序幕。因此,陈奕禧跻身“康熙书坛四家”一点也不为过,更不应当被世人所遗忘。