繁昌窑青白瓷执壶的研究与探讨

汪发志

执壶是繁昌窑大宗产品之一,类型丰富,自成体系。繁昌窑青白瓷执壶的造型风格受时代风尚及实际使用功能影响,具有五代至北宋时期执壶类产品的共性特征。又因其独有的技术传承和地域文化,形成自身特色。本文以近年最新发掘、整理资料为依据,结合不同期别墓葬出土的执壶资料,对繁昌窑壶类产品进行分类与梳理,以期全面反映其造型特征及变化规律,供学界参考。

一、分类

繁昌窑壶类产品根据功能可分为两类(图1),一类为执壶,一类为注壶。执壶数量多,变化较为复杂。注壶在墓葬中常见,但窑址发掘出土标本不多。这可能与注壶需和温碗同时配套生产,装烧相对复杂,生产成本高,质量控制严,从而废品率较低有关。总体上,注壶生产量应低于执壶,出土量与执壶亦有很大差距,且造型变化相对简单。因此,执壶是本文探讨的重点。

按整体造型,执壶可分为四种类型,暂以A型(喇叭口)、B型(侈口)、C型(盘口)、D型(梨形)区分之。其中,梨形执壶是近年发掘中新发现的类型,在骆冲窑和柯冲窑均有发现,尽管数量尚少,但可以确定此类壶形的存在。梨形壶独特的壶身造型,使其与前三者从整体上有显著差异,A、B、C三型的主要差异则在颈部以上。

四种类型中,除B型没有窑场一期地层或墓葬出土的实物例证外,其余三种在一期都有发现。这表明繁昌窑创烧时期,尽管壶的产量并不是很大,但主要类型均已开始生产。其中,一期喇叭口执壶做工严谨,线条流畅,腹部有瓜楞形装饰,壶身造型源自早期的“瓶”类器物。盘口执壶线条规整,腹部近似椭圆,有瓜楞,器形硬朗挺拔,其造型可溯源自隋唐时期的鸡首壶。梨形壶尚无完整器出土,从发掘标本看,梨形壶壶身有较逼真的仿生效果,曲弧流,双股泥条形把手,垂腹,外底上凹或隐圈足,胎略厚,形规整,施釉至足部。侈口执壶应在二期出现,产量和喇叭口及盘口两类相当,侈口壶阔颈的做法可能受到唐代长沙窑执壶的影响。后期受到A、C两种类型影响,出现少量近似喇叭口或盘口的特征。

二、分期

(一)一期(五代末至北宋早期)

在这一时期,喇叭口、盘口及梨形执壶均有发现,但数量不多(图2)。具体为:完整器1件,出自繁昌县老坝冲M1。盘口,中短颈,微束。短直流,双股泥条形把手,椭圆腹,腹部压印竖条形凹痕六道,形成瓜楞腹。胎质略厚,釉色稍泛黄。另有标本11件,其中骆冲窑2件,分别为喇叭形壶口1件(2014年发掘标本),短直流1件(1996年发掘标本)。1柯冲窑一期地层发现5件,其中一件壶身较完整,喇叭口,瓜楞腹,线条流畅。另有壶口3件(含部分肩腹部)、肩腹1件(2014年~2015年发掘)。梨形壶标本3件,其中骆冲窑2件,柯冲窑1件。梨形壶尽管没能完全复原,但口、流、柄、腹及底的残片标本均有发现,形制可大致判断。

根据上述标本,繁昌窑一期执壶产量不大。盘口壶为标准的椭圆腹,腹部匀称,肩部对称置二系。喇叭口执壶口径、颈径、颈长适中,壶腹近圆,最大径位于腹中部。流见短直流,喇叭口壶应为曲流,柄应为双股泥条形,柄扁。肩部多见凹弦纹装饰,腹部流行瓜楞,一般为6楞。均为圈足。总体上看,一期执壶和其他产品一样,做工严谨,壶身各部分应经过严格比例划分,器形极为规整。

另外,骆冲窑2014年发掘出土注子盖1件,宝珠形纽,做工规整。确定为一期的老坝冲M1、南陵三里墓葬各发现一套较为完整的注壶、温碗,为繁昌窑一期注壶的造型提供了可靠依据。尽管繁昌窑注壶的产量总体上不如普通执壶,但因繁昌窑早期产品定位于上层社会,故注壶作为高档器物,可能是其创烧期的主打产品之一。

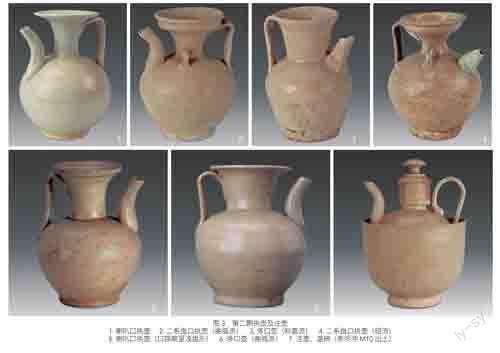

(二)二期(北宋中期)

北宋中期是执壶大发展时期,产量极大,A、B、C三种壶形在各自基本造型的基础上,又出现各式变化(图3)。

喇叭口执壶器形增大,线条仍较流畅,喇叭口非常标准,发现极其优美的喇叭口造型标本。壶腹多为圆形,似有加长的迹象。双股泥条形把手延续下来,扁条形把手数量增多。

侈口执壶开始出现。开始时口部微敞,很快受到喇叭口和盘口壶影响,出现口部外侈较甚的类型。除颈径较大外,少数甚至与喇叭口执壶难以区分。同时,部分侈口壶在口沿外侈的基础上,口沿略作了浅盘口的处理,这是受到盘口壶的影响。侈口壶大部分腹部较高,很少圆腹。流的做法有斜直流和中长曲流两种做法,后者明显多于前者。柄的做法大部分为扁条形,常见柄面装饰5~6道竖条纹的把手,但几乎不见双股泥条形柄。相比较而言,侈口壶的做法最为简单,是较普通的产品。

盘口执壶,此期发掘出土不多,但墓葬较常见。基本造型延续一期,但普遍腹部变矮、近圆,除颈肩以上与一期的做法极为接近外,壶身似乎受到喇叭口壶的影响。盘口执壶绝大部分肩部均有二系,延续短直流的同时,出现曲弧流。柄以双股泥条形为主,亦发现扁条形把手。

梨形壶此期没有发现。注壶在墓葬常有出土,和一期最大的区别是温碗以平口为主,花口或葵口基本不见。造型简洁,做工规整。注子盖纽以蘑菇形最常见。

(三)三期(北宋晚期)

此期的繁昌窑产品质量整体呈下降趋势,但三期开头还是有很多不错的产品,整体上仍较规整,且种类有所增加(图4)。之所以总体上不如前期,主要是因为胎釉质量下降,釉色偏青或偏绿的产品增多。但正如《繁昌窑青白瓷的造型、胎釉及装饰》一文中所述,执壶类产品一直是繁昌窑做工相对较为细致的类型,即使到了三期,也很少出现做工明显粗糙的产品。2另外,三期不仅增加了一些新的产品类型(如镂孔炉、折沿深腹盏等),另一个比较突出的现象是,开始生产一些大件商品。在此背景之下,三期发现一种通高超过20厘米的大型执壶,而且数量不少。此执壶为浅盘口,颈径较大,肩置二系,短直流,椭圆瓜楞腹。从造型看,融合了B、C两种执壶的特点,但其阔颈的做法更接近于B型,故归入侈口执壶一类。

除此之外,此期各型都有相应变化:喇叭口執壶壶身加长,出现折肩,侈口执壶亦出现折肩类型,中小型盘口执壶规整度下降。三期执壶做法普遍有所变化的原因,除在原有基础上的改进之外,明显可见A、B、C三种执壶之间相互影响的痕迹。

墓葬发现的几件三期注壶,可能是时代已接近末期,即废烧之前,所以做工较为粗糙。

三、局部特征解析

繁昌窑各式执壶及注壶除整体造型外,口、流、柄(把手)、系、腹及足等局部做法,都有其自身特色,为区别于其他窑场同类产品提供了可供参考的重要细部特征。

(一)口

除繁昌窑之外,江西、湖北一带部分青白瓷窑场流行盘口执壶。比较而言,繁昌窑盘口执壶的盘口普遍不深,以短颈居多;盘壁略斜,一般为卷沿或卷唇(图5.1)。

(二)流

繁昌窑执壶的流均为管状流,流部做法有曲流和直流两种(图5.5、5.7~5.12)。两种流在四类执壶上使用比例不同:喇叭口执壶几乎全部为曲弧流;侈口壶绝大部分为曲弧流,少见斜直流,且不短;盘口执壶以短直流居多,少量曲弧流;梨形壶均为曲弧流。总体上曲流居多,绝大部分长度适中或偏短,不见细长流。直流大部分短直,少部分稍斜长,不见达到口部的长度。发掘中发现一件六楞曲弧流,为孤例(图5.2)。另外,曲流和短直流粘接至壶身后留下的痕迹不同,曲流根部一般留有一圈下凹的修整痕跡,而短直流一般直接按压粘接,根部无修整痕迹。

(三)柄(又称“鋬”或“把手”)

以双股泥条(图5.6)和扁条形居多,前者最早出现,后者出现后,所占比例较大,尤其以侈口形执壶最常用。后期出现不少柄面装饰多道细条状凸棱的把手(图5.4),凸棱以5~6道多见,也有3~4道。以上双股泥条、扁条形及多凸棱把手在A、B、C三类执壶均有采用,其使用数量的变化主要在历时性方面,即一期以双股泥条形把手最多,二、三期扁条形把手的数量超过了前者。梨形壶仅见于一期,均为双股泥条形把手。以墓葬出土的注壶来看,三种把手均有发现,与执壶同步发展。

发掘出土中发现一件柄面两侧各饰一道凹弦、形成唇状边缘的把手,为孤例。此壶柄有仿金银器执壶的特征,应为早期遗物(图5.3)。从把手的安装做法上看,繁昌窑执壶的把手竖向较直,使得整个壶身有背部挺直的感觉,不同于江西、湖北地区同类执壶壶柄或斜或弓的做法。另外,历年发掘及可靠的墓葬出土资料显示,繁昌窑不见壶柄有刻字或印字的标本或器物。4

(四)系

绝大部分盘口执壶都有双系,偶见喇叭口执壶也有肩置双系的做法。根据大量发掘标本及出土完整器观察,繁昌窑执壶肩部系的做法为半环竖条形,其特点是:竖条系壶身呈扁圆形,圆润饱满,与其他同类带系执壶的扁薄形做法不同。

(五)腹

繁昌窑青白瓷执壶绝大部分为圆弧形腹,根据其高矮和形态差异,又可分球腹、弧腹和椭圆腹三种。后期出现肩腹交接处圆折的做法,但和繁昌窑其他产品一样,其折肩的折线并不突出,折中带圆,不同于其他窑场同类执壶折肩棱角极为分明的做法。

(六)足

繁昌窑执壶绝大部分为圈足,偶见隐圈足。绝大部分圈足足墙较直,少量稍外撇。执壶普遍圈足足墙低矮、足脊宽窄适中,后期部分注壶圈足较高,且足脊较窄薄,但所占比例较小。繁昌窑执壶大部分圈足内面无釉,但圈足内面施釉、仅圈足足脊露胎的标本数量要超过其他圈足类器物。这进一步说明,执壶类产品是繁昌窑窑工相对较为重视的品种。

四、功能探讨

(一)造型渊源

壶的历史源远流长,作为主要的汲水、盛水工具,伴随人类几千年的发展,材质从陶瓷到金属,不断向便携、耐用发展。本文探讨的执壶,是特指壶身一侧装有把手、另一侧装有管状流的瓷器品种,其出现于唐代,4流行至明清。根据文献记载,执壶的出现,最初应是作为酒注之用,随着茶文化的普及,造型稍作变化,又用之于“分茶”。5从生产情况来看,最早大规模烧制瓷器执壶的当属长沙窑,6长沙窑侈口、阔颈、短直流、深腹、大圈足的点彩青釉执壶代表了瓷器执壶的早期形态。这一时期,金银质地的执壶在上层社会较为流行,因在饮酒或饮茶时使用环节的不同,其造型与瓷器执壶明显不同。金属执壶大多较为高大,作为酒具可直接加热,作为茶具可直接在炉上煎茶,而瓷执壶则主要用于斟酒或斟茶(用在“分酒”或“分茶”环节),倒入盏或杯中直接饮用。从宏观上来看,瓷器执壶从以唐代长沙窑为代表的阔颈、丰肩造型,至五代,则向修长瘦高发展,阔颈侈口发展为喇叭口,短流绝大部分为曲弧流所取代。7盘口执壶是在隋唐器形较为高大的鸡首壶基础上发展而来,五代时期数量并不多见,北宋时期进一步发展,其面貌相对于鸡首壶而言,已经发生革命性变化。

(二)功能探讨

就繁昌窑这一特定窑场而言,其执壶的功能和造型与五代至北宋时期大的时代背景有关,但因其自身的技术文化传承及区域性市场的具体需求,应有其相应的具体功能。

中国饮茶传统历史久远,唐代普及,宋代风气更盛。又因南方饮茶习俗浓于北方,造成主要流行于南方地区的青白瓷窑系中茶用执壶产量巨大,种类繁多。在瓷质执壶最为流行的唐宋时期,曾长期存在茶、酒具不分或混用的现象。8繁昌窑青白瓷执壶正是在这样的背景之下产生和发展,并形成具有自身特色的风格体系。繁昌窑四类执壶相互之间造型差异较大,而且每一类执壶的造型都有其自身渊源,究竟何为茶具、何为酒具,亦或另作他用,本文尝试作初步探讨,以作引玉。

根据韩荣等人的研究,全国发现的宋代执壶最多的类型是敞口,9亦即繁昌窑的喇叭口。根据繁昌窑喇叭口执壶的造型,基本全部是曲弧流的做法,应是专为点茶而设计。另外,繁昌窑喇叭口执壶的造型与唐宋墓葬壁画中常见的金属执壶的造型极为接近,其造型应来源于五代时期的同类金银执壶或以越窑为代表的青瓷执壶。北方白瓷也有同类产品生产,但其器身较繁昌窑喇叭口执壶更加瘦长,也是五代瓷器造型的共性特征。因此,我们有理由认为,繁昌窑喇叭口执壶功能应专门作为茶具使用,至少是其主要功能。

繁昌窑盘口执壶绝大部分都为短流。尽管点茶执壶中也有短流的存在,但在点茶极为普及和成熟的宋代,短流茶壶的比例急剧下降,茶具的造型更加规范,尤其是在同一时期的同一窑场,不同用途的器物造型应相对固定。既然长流更适合点茶,则短流用于点茶的可能性不会太大。根据目前所能收集的资料,除江西部分窑场、湖北青山窑生产二系盘口执壶之外,其他窑场很少生产,其流行程度远不如喇叭口执壶。而且,从造型上看,繁昌窑青白瓷二系盘口执壶自身特色明显,其造型与晚唐五代时期皖南地区青瓷窑场生产的二系盘口壶关系密切。尽管还没有找到确切依据,但根据繁昌窑青白瓷二系盘口执壶造型,本文认为其似乎更有可能是专用作酒具,即分酒器(酒注有长流,但茶壶短流少)。相对于功能明确、生产和使用相对繁琐的注壶,盘口执壶作为分酒器,在使用时应更加便捷,因而更加适用于普通百姓家庭。

繁昌窑侈口壶是造型最接近长沙窑执壶的一种类型,不同之处是,繁昌窑侈口壶有斜直流,也有曲弧流,而长沙窑只见短直流。这表明繁昌窑侈口壶在前者的基础上,有了变化和发展,而产生变化和发展的原因不仅是时代风尚的变化,更有可能则是实用功能的需要。从使用角度看,繁昌窑侈口壶既可满足饮茶的需要,亦可满足饮酒的需要,其用途相对于喇叭口和盘口两种类型应当更加广泛。在很多情况下,可能是另两类执壶的替代品,甚至有可能作油壶或醋壶等亦未可知。

梨形壶的特点不仅在于其壶身的造型,更重要的是,所有梨形壶都是有盖的。从执壶的发展历程来说,这是一项重大进步。随着从点茶向泡茶方式的转变,较矮且有盖的瓷质执壶渐渐流行,是否可以将梨形执壶作为后代扁腹茶用执壶的前身?

五、小结

在特定的时代背景下,很多大类瓷器产品除打上特定的时代印记之外,因特定窑场或窑系的技术文化传承,在造型或细部构造上往往又具有自身特色,从而使其与其他窑场区别开来。

从造型上看,繁昌窑执壶大小适中,比例恰当,线条柔和。首先,从整体上看,繁昌窑很少见到肩部有突出折楞的执壶,如上文所述,中后期A型和B型出现了在肩腹交接处有折楞的标本,但折线并不分明,而是趋向于圆折。其次,繁昌窑侈口壶口至颈部做法有一定的共性,不同于江西窑场常见的口部做法;盘口执壶盘口的做法也有自身特色,不同于江西、湖北地区常见的杯状盘口的做法。再次,繁昌窑执壶几乎不见细长流;柄部较直,不同于南方其他窑场常见的柄部线条微弧的做法,柄面目前尚未见到刻有姓氏或其他铭文的实物标本。最后,繁昌窑注壶盖的做法,目前仅见宝珠纽和蘑菇纽两种,未见动物形壶盖纽的装饰。关于足部特征,繁昌窑绝大部分执壶为圈足,足墙高矮宽窄适中,亦见少数圈足稍外撇的产品。除梨形壶之外,也见假圈足的做法,数量极少。繁昌窑执壶做工相对于碗盏碟盘类,要显得更加细致,故常见圈足内面施满釉、仅圈足足沿露胎的情况。

以上特征是繁昌窑壶类产品从造型到细部构造的特色,从而形成该窑场独有的文化传承,在进行窑口鉴别时应当结合胎釉整体把握。

——析紫砂作品“仿清泥绘高执壶”的别样风韵