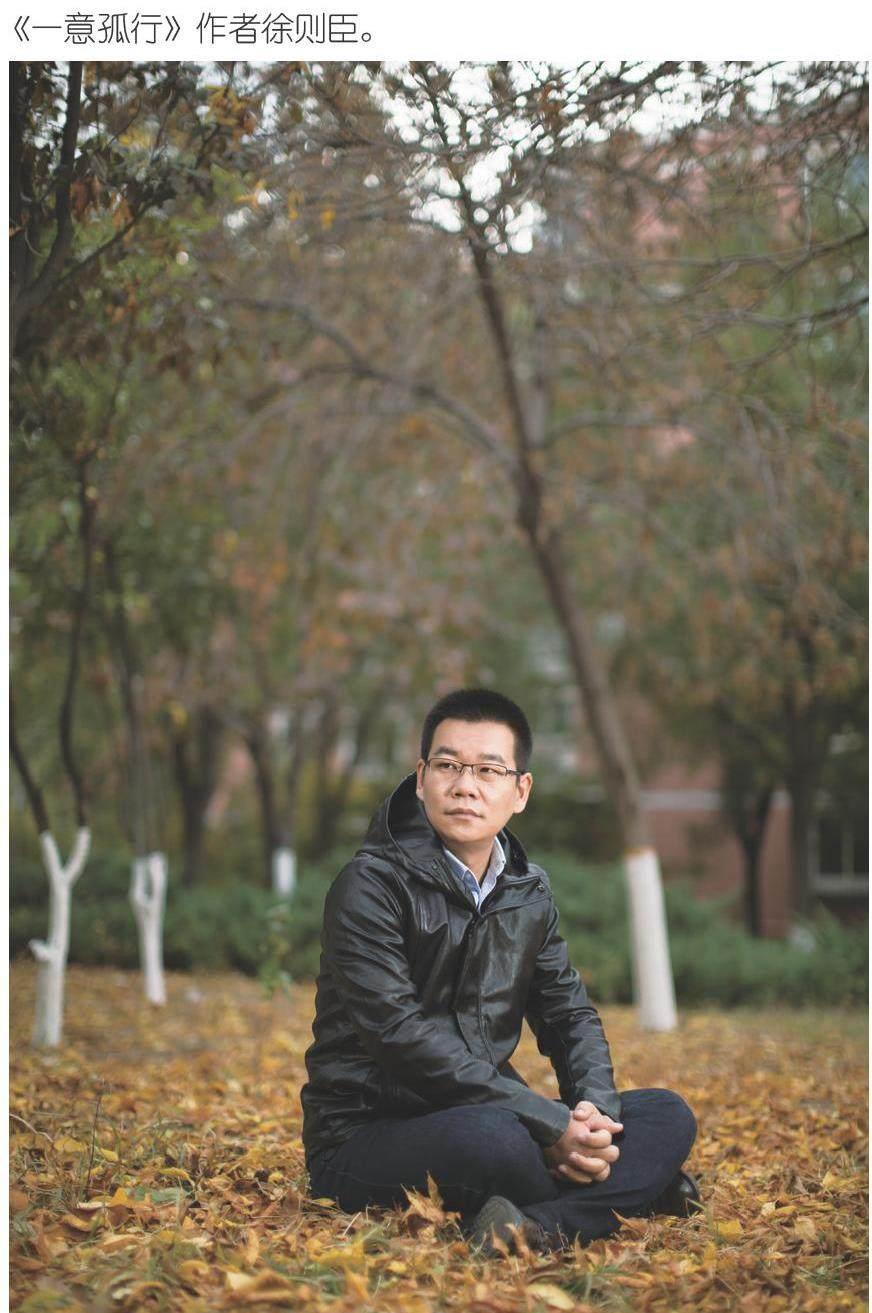

一场“一意孤行”的邂逅

孙婷婷

徐则臣老师与我曾有过师生的缘分。那年,在太湖之滨,我有幸聆听徐则臣老师讲授关于文学创作的故事,他谈起为了《北上》一次次探寻大运河的前世今生,他说《耶路撒冷》是不断感受城市化进程中一代人的成长史和心灵史,他认为《如果大雪封门》是像他一样在北京漂泊的人体会梦想与现实、温情与伤害的故事。

然而,他并没有提起《一意孤行》这本书。

在许多年以后,我从这些被冠以“茅盾文学奖”“鲁迅文学奖”“老舍文学奖”的著作中“逃离”出来,翻开《一意孤行》,才真正与徐则臣老师有了再一次的邂逅。

《一意孤行》分为往事、旅行见闻、文艺评论、演讲与杂感。选定题目,源于他认为“为人须谦和平易,作文要一意孤行。”选择内容,则源于诸种题材都有,正路子野路子歪路子也都有,条条大路通罗马。

在这本散文集里,经常在遇到某一个词、某一句话时,让我停顿下来,从内心会有无数的片段争先恐后的随血液荡入全身,那是一种难以言说的感同身受。

作家有两个故乡,一个在地上,一个在纸上。书中一开始就用许多篇幅在谈论故乡,在一个几千人的村庄,破旧的老屋,人们贴着地面生活,如同一枚棋子,被摁在了低海拔的角落里。对于一个想象一步一步走到高处,足够高,直到把这个世界看清楚的人,总是希望能用一些什么来反复重演那些记忆深处的思念,比如文字。在对祖父母、母亲、货郎、同学等鲜活的人物去构思,搭建属于每一个人的文字,那些被风吹干的血肉,被生活碾压的脊梁,被现实磨砺的真相,拼凑起来的片段形成某一段路上的合集,他们一直都知道一生的路该怎样走到头。

跟随文字符号前行,我试着还原别人的故乡。那里有孩童眼中最大的商店,琳琅满目的食物以及生活用品;穿行而过的火车装载着“从北京来到北京去”的梦想,是世界与远方,是放旷和自由的状态与精神;从无电到有电,使人在黑夜里也能找到生活的路;狭矮陈旧的老屋被推翻,将苦难的日子活成“登高望远”的新楼……这是作者的故乡,却也像是我的故乡,即便我并未如他一般远走他乡多年,然而幼时对百货商店的期待,火车横穿市区的震撼,黑夜里蜡烛与光影的寂寞,以及城市中忽而崛起的大厦,都如同岁月精心的复刻,在那样的年代我们做着同样的改变。

每一段旅程都有所闻所感所悟。在《鬼城记》,原以为要说一说游览丰都“鬼城”的情景,没想到却是要聊一下这里的山水与文化。三峡工程后,长江沿线成了令人绝望的巨大博物馆,看见看不见你都知道很多东西只能成为历史,作为遗迹消失、隐退和自生自灭。丰都的变迁,从单一的山水,逐渐衍生出“鬼文化”,一句“未知死,焉知生?”看透了更多的生死契阔、向死而生。《我喜欢的四个城市》中,作者去过喜欢的伊斯坦布尔、圣彼得堡和阿姆斯特丹,并单独列出一篇独立文章去描述了阿姆斯特丹的自行车,所引申出的中外社会现状的差异。他唯独没有去过耶路撒冷,只是简单用七句话介绍了一下这座三教圣城鲜为人知的历史故事,但我知道,他对这个名字是最为钟爱的,当“耶”“路”“撒”“冷”四个字相遇在一起,他看见了坚硬的黑色、白色和灰色的石头,巨大、冰凉,悲伤而又决绝,于是他的成名作《耶路撒冷》便是这样的基调,一个关于忏悔和赎罪的长篇小说应运而生。

我同样是喜欢钻研文字的人,字里行间会透着山川河流、悲欢离合,却独独没有历史的积淀与人生的味道。《一意孤行》让我从帕慕克的爱情故里通览20世纪60到80年代的伊斯坦布尔乃至整个土耳其的历史;知道马尔克斯除了《百年孤独》还有获得诺贝尔文学奖的《一桩事先张扬的凶杀案》,这是一种新的小说环形结构和纪实报道的笔法;原来拉美文学和美国文学、俄罗斯文学一道成为了中国当代文学最重要的源头活水;从“登高望远”到“暮色四合”,也是从对“别处”的向往到漂泊的孤独,感受到此心不安处,非吾乡者亦吾乡的那份伤感与寂寥。

只要真诚、坦荡,文学可以一意孤行,文学也必须一意孤行。如果说我与《一意孤行》这本书是一场灵魂碰撞的邂逅,那么我相信今后依然會不可避免地一次次相遇,分离,再相遇。人生的每个阶段,每个选择的路口,我都想让自己记得,只要在文学的世界闯荡,那么,就勇敢走自己的路,哪怕一意孤行又有何不可,精神有多庞大,未来就有多辽阔。■

——论徐则臣文学的发轫