基于土地利用变化的贵阳市碳排放时空演变和空间关联

周伟婷

(河海大学公共管理学院,南京 211100)

土地利用变化是影响碳排放和碳储存的重要因素之一[1],间接对全球气候变化和区域生态环境产生影响。中国十分重视碳排放问题,2020 年9 月习近平总书记在第75 届联合国大会上正式提出2030年实现碳达峰与2060 年实现碳中和的目标,党的二十大报告中再次强调了中国的“双碳”目标。基于土地利用类型变化分析区域碳排放时空演变特征,有利于优化土地利用结构进而实现土地可持续利用,对推动区域节能减排具有现实参考价值。早在20世纪90 年代国外学者已经开始对土地利用变化与碳排放之间的关系进行研究[2],21 世纪初以来国内学者对碳排放相关问题展开丰富研究并取得了一定成果。张玥等[3]从国家层面省域尺度创新性结合土地利用隐性形态评价模型探索碳排放与其在1990—2018 年的空间关系;张余等[4]运用ESDA 和GWR模型对东北三省18 年期间地类和土地利用碳排放时空变化特征及空间关联进行研究;苑韶峰等[5]采用碳排放模型分析长江经济带15 年期间碳排放时空差异,并结合生态和经济双重角度分析其空间异质性;杨静媛等[6]采用碳排放计算模型探明江西省18 年期间的碳排放空间格局,运用基尼系数等方法剖析碳排放区域空间差别。当前,国内相关文献在研究尺度上主要集中于国家、地方和省级宏观层面,而市级和县域微观层面研究相对缺乏;研究区域上主要围绕经济发达和能源消费量大的华东、华北和东北地区,而对于自然条件优越的西南地区研究有待深入。因此,本研究选取具有代表性的贵阳市作为研究区以弥补土地利用碳排放领域的研究空缺。本研究分析了贵阳市2000—2020 年不同土地利用类型变化下碳排放的时空特征及空间关联,以期为区域“双碳”目标的实现以及制定有针对性的区域碳减排政策提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

贵阳市位于贵州省中部,地处东经106°07′—107°17′、北纬26°11′—26°55′,是中国西南地区重要的中心城市之一,也是贵州省政治和经济中心。辖区范围包括南明区、花溪区、云岩区、乌当区、白云区、观山湖区6 区和开阳县、息烽县、修文县3 县以及清镇市1 市,土地总面积为8 043.37 km2。贵阳市位于长江与珠江两大流域分水岭地带,地貌上属黔中丘陵盆地区,山地、丘陵面积占总面积的84.61%。

1.2 数据来源

贵阳市2000—2020 年30 m 地表覆盖遥感数据来源于中国科学院地理科学与资源研究所;能源消费量和年末户籍人口等统计数据来源于2000—2020 年的《中国能源统计年鉴》和《贵阳统计年鉴》。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用类型转移矩阵 土地利用类型转移矩阵是通过创建二维矩阵的方法定量表达各地块土地使用类型的流入和流出状况。其公式如下。

式中,Sij为2000—2020 年贵阳市土地类型产生变化的总面积;i、j分别代表不同地类;n代表土地利用的类型数[7]。

1.3.2 碳排放计算 土地利用碳排放可分为直接碳排放和间接碳排放。耕地、林地、草地、水域及未利用地碳排放按照直接碳排放系数法来估算,计算公式如下。

式中,Ex为各地类碳排放总量;Xi为各地类面积;αi为各地类碳排放系数,正值表示碳源,负值表示碳汇。参照目前已有相关文献,结合贵阳市实际情况来确定各地类的碳排放系数(表1)。

表1 土地利用碳排放系数

建设用地碳排放按照间接碳排放系数法来估算。本研究所涉及的能源类型如表2 所示,计算公式如下。

表2 各类能源碳排放系数

式中,Ey为建设用地碳排放总量;Yi为各类能源消耗量;βi为各类能源标准煤折算系数;εi为各类能源碳排放系数。各类能源标准煤折算系数和碳排放系数[10]见表2。

1.3.3 空间自相关 空间自相关主要探索某地理空间范围内一组变量与其他观测变量之间潜在的相互依赖性[11]。以全局Moran’sI来衡量农业机械装备产业链的空间分布模式,计算公式如下[12]。

式中,n为贵阳市10 个行政区;xi、xj为行政区i和j的土地利用碳排放量;xˉ为全部变量的平均值,wij为行政区i与j之间的空间权重[13]。

局部空间自相关(Ii)能够更详细地表征各区县空间差异,计算公式如下[14]。

2 结果与分析

2.1 土地利用碳排放时空特征

2.1.1 时间变化特征 由图1 可知,贵阳市林地面积占比最高,在各年度均占区域土地总面积的50%左右,耕地和草地面积次之。2000—2020 年贵阳市林地面积前期缓慢增加后期有所减少,耕地和草地面积总体上都在缓慢下降,建设用地面积增加幅度较大且在2015—2020 年增长速率最高,水域和未利用地面积仅有轻微波动。2000—2020 年建设用地面积增加了367.904 km2,增长率最高,达210.542%,其次是水域面积,增加了46.029 km2,增长率为50.784%;面积减少最多的为草地和耕地,其中草地面积下降189.010 km2,降幅为12.342%,耕地面积下降188.692 km2,降幅为8.181%。

图1 2000—2020 年贵阳市土地利用类型面积变化

由表3 可知,2000—2020 年贵阳市碳源和碳排放总量整体上均呈增长趋势,碳汇仅有轻微波动。研究期间碳排放总量上升了1 279.888 万t,年均增幅为7.51%,其中2005—2010 年增幅最高,达124.90%,与贵阳市中心城区建设用地扩张和经济高速发展有紧密关联。碳源两大组成中建设用地碳排放量占绝大部分,近21 年建设用地碳排放量占比持续上升,占比最高在2020 年,达99.38%;耕地碳排放量2000 年占比为2.75%,2020 年占比为0.62%,整体上减少了0.938 万t。2000—2020 年碳汇总体上升了0.126 万t,其中林地占绝大部分,2020 年占比达97.30%;草地、水域和未利用地这类生态涵养用地占比均较低且近21 年变化起伏较小。

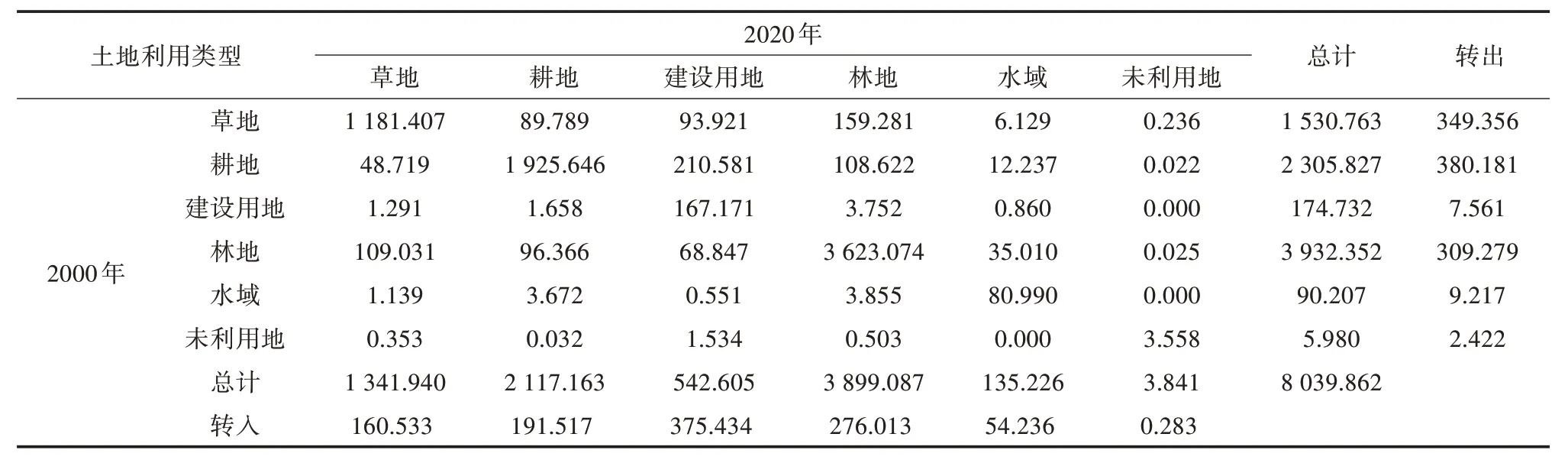

2.1.2 空间变化特征 由表4可知,2000—2020年贵阳市土地利用类型产生转移的面积为1 058.016 km2,占贵阳市土地总面积的13.16%。总体来看,转出较多的地类有耕地、草地和林地,分别为380.181、349.356、309.279 km2;转入最多的地类为建设用地,面积为375.434 km2;水域和未利用地转入及转出占比均较低。

表4 2000—2020 年贵阳市土地利用转移矩阵(单位:km2)

从图2 可以看出,2000—2020 年贵阳市土地利用类型空间转移主要集中在贵阳市西部和南部地区,南部地区主要为建设用地转入,西部地区大部分是林地和草地转入,东部及北部则较多为耕地转入。其中碳源组成中的建设用地流入区面积最大,主要分布在白云区、观山湖区东南侧、云岩区东侧、南明区东侧和花溪区中心地带等城镇化进程较快的地区;碳汇组成中的林地和草地流入面积次之,主要分布在清镇市;耕地流入面积较大且在各区县空间分布相对零散,主要分布在乌当区、开阳县及息烽县;水域流入主要集中在开阳县东部;未利用地流入面积最小。

图2 2000—2020 年贵阳市土地利用转移空间分布

为了能够更加直观清楚地看出贵阳市2000—2020 年土地利用碳排放量空间演变过程,对其进行数据标准化处理后将其分为轻微、轻度、中度和重度4 个碳排放等级。从图3 可以看出,贵阳市不同时期土地利用碳排放空间差异明显,且2000—2020 年重度碳排放区有向西扩张的趋势。

图3 2000—2020 年贵阳市土地利用碳排放空间变化

重度碳排放区主要分布在云岩区、南明区等城市化和产业化水平较高的主城区,这些区域具有优渥的经济发展基础和独特的地理优势,因此城镇建设和经济发展较快,碳排放量也随之不断增加。2015年后重度碳排放区扩张至清镇市,2000—2015 年贵阳市碳排放总量由392.846万t上升至1 715.345万t,各行政区碳排放量在此期间均持续增长且2005—2010 年增长速率最高;2015—2020 年贵阳市碳排放总量下降至1 672.734 万t,而在此期间清镇市碳排放量呈上升趋势,这与清镇市城镇化发展进程加快以及贵州省相关政策和规划要求有关。

中度碳排放区主要集中于贵阳市行政区西南和东北“两翼”,包括清镇市、花溪区、开阳县和息烽县,整体呈向东北转移的趋势。2000 年清镇市和花溪区碳排放量为100.903 万t,占贵阳市碳排放总量的25.69%;2020 年开阳县和息烽县碳排放量为375.286 万t,占贵阳市碳排放总量的22.44%。开阳县由2000 年的轻度碳排放转变为2005 年的中度碳排放,息烽县由2000 年的轻微碳排放发展至2005 年的轻度碳排放,再到2015 年转变为中度碳排放,花溪区在轻度和中度碳排放之间发生轻微波动,这些区县具有旅游发展和农业生产等属性,因此碳排放量会伴随产业发展而上升。

轻度及轻微碳排放区主要集中在白云区、乌当区和观山湖区等。2000 年轻微碳排放区息烽县、白云区和乌当区碳排放量为66.120 万t,占贵阳市碳排放总量的16.83%;2020 年观山湖区和白云区碳排放量为124.710 万t,占贵阳市碳排放总量的7.46%。修文县一直处于轻度碳排放状态,该区为著名生态风景旅游区。此外,以上这些区域主要地类为林地且生态环境较好,故碳排放量相对较低。

2.2 土地利用碳排放空间关联

由表5 可知,贵阳市土地利用碳排放全局空间自相关Moran’sI值2000 年为正值,2005—2020 年为负值,说明在绝大部分时间里呈空间负相关。2005—2020 年Moran’sI绝对值总体呈上升趋势,表明在此期间土地利用碳排放量在各行政区的空间异质性越来越强。

表5 2000—2020 年贵阳市土地利用碳排放全局自相关Moran’s I

图4 显示了2000—2020 年贵阳市10 个行政区土地利用碳排放空间关联情况,可以更加直观地看出贵阳市在此期间土地利用碳排放局部空间自相关的时空演变。高-高关联类型主要分布在花溪区且存在于2000 年和2005 年,该区早期工业化水平较高且受到周边城市发展的影响推动了碳排放量增加;低-低关联类型主要在2000 年分布于修文县和开阳县,这些地区在早期林地、草地和水域等具有碳汇作用的生态用地占比较高,并且作为县城其工业发展水平和城镇化进程相对主城区要低;低-高关联类型在2010 年分布在花溪区,说明此时花溪区碳排放量较低而其周边地区碳排放量却相对较高;高-低关联类型在2010—2020 年分布在清镇市,表示在此期间清镇市碳排放量均高于周边城市。

图4 2000—2020 年贵阳市土地利用碳排放量LISA 聚类

3 讨论

土地利用是碳排放的重要来源,碳排放会随着土地这一自然载体上的社会经济活动强度的增加而持续上升[3]。目前,对西南地区从区县尺度分析市级土地利用碳排放时空演变的研究较少。前人主要采用运用较为广泛的碳排放系数计算模型对国家和省级层面碳排放进行研究,反映宏观区域土地利用碳排放时空特征[1,8,9];除此之外,现有研究还运用模型验证法结合定性数据估算自然生态系统碳排放[15];也有不少学者分别基于DMSP-OLS 和NPPVIIRS 两种不同夜间灯光数据探索碳排放时空格局[16-18]。本研究以贵阳市为研究区域,基于2000—2020 年30 m 地表覆盖遥感数据,利用土地利用转移矩阵、碳排放计算模型探析该地区土地利用类型和碳排放时空演变特征,采用空间自相关法对碳排放总量空间关联可视化表达。结果表明,贵阳市土地利用碳排放中碳源呈增长趋势且主要构成为建设用地,碳汇仅有轻微波动且主要构成为林地,尽管贵阳市具有优越的自然生态环境,林地面积占比50%左右,然而相对于建设用地不断扩张带来的碳排放量持续上升,林地碳汇作用难以与之抵消,与李彦旻等[19]的研究结果相似。因此,贵阳市未来减少碳排放应在保护原有生态环境的基础上控制建设用地数量的增加并减少该土地利用类型所产生的经济活动产生的能源消耗。

4 小结

2000—2020 年贵阳市土地利用碳排放年均增长率为7.51%,整体上增速较快。碳源呈增长趋势,碳汇仅有轻微波动,碳源组成中建设用地占绝大部分,碳汇组成中林地占比较高。2000—2020 年碳排放空间差异上,重度碳排放区主要集中在云岩区和南明区且有向西扩张的趋势,中度碳排放区主要集中于贵阳市西南和东北“两翼”且呈向东北转移的趋势,轻度以上碳排放区占比较高,贵阳市土地利用结构有待调整,节能减排和低碳优化政策亟待落实。空间关联上,贵阳市土地利用碳排放在2000 年呈空间正相关,在2005 年、2010 年、2015 年和2020 年呈空间负相关且相关性不断上升。研究结果反映了贵阳市土地利用碳排放格局不容乐观,土地利用结构和强度亟待调整,应结合贵阳市实际情况制定切实可行的低碳减排政策,促进区域土地资源低碳高效可持续利用。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)