库木吐喇窟群区第41 窟画塑复原及研究

吴丽红 杨 波

(1.克孜尔石窟研究所, 新疆 拜城 842300;2.浙大城市学院历史研究中心, 浙江 杭州 310000)

一、 前人调查与研究

库木吐喇窟群区第41 窟是一个供奉“千手眼大悲像” 的小型方形窟(图1)。 窟内出土有回鹘供养人壁画残片①刘松柏《库车古代佛教的观世音菩萨》, 《敦煌研究》 1993 年第3 期, 第45 页。 窟内出土背光壁画中所绘花卉图案和波浪形火焰纹, 也和回鹘佛像的艺术风格相符, 参赵丽娅《龟兹石窟佛像的艺术风格及其特点》, 《敦煌学辑刊》 2020 年第1 期, 第106 页。, 前人推测为回鹘时期洞窟, 塑像和壁画的年代约为10世纪②刘松柏推测本窟千手观音为9 世纪末及其后的造像, 参《库车古代佛教的观世音菩萨》, 第42 页。 本窟主室台基正面的白描本生故事画与库木吐喇窟群区第79 窟台座侧壁壁画风格接近。 后者开窟年代诸说不一。 荻原裕敏、 庆昭蓉认为第79 窟的婆罗谜文龟兹语题记带有混合色彩, 是一种不规范的、 回鹘化的龟兹语, 推测此窟回鹘供养人像的年代或为10 世纪后半, 甚至可能晚至11 世纪。 参[日] 荻原裕敏、 庆昭蓉《浅论库木吐喇窟群区第79 窟汉-婆罗谜-回鹘三文合璧榜题》, 饶宗颐主编《敦煌吐鲁番研究》 第17 卷, 上海: 上海古籍出版社, 2018 年, 第307 页。 彭杰等对库木吐喇窟群区第41 至43 窟的开凿次序及年代作了研究, 认为第41 窟相对较晚, 参彭杰、 殷承弘、 王卫东、 泰莱提·乌布力《关于库木吐喇第41、 42、 43 号窟的特点及年代》, 《吐鲁番学研究》 2004 年第2 期, 第100 页。 本窟出土汉文题记残片“乙酉年四月廿日”, 参刘松柏《库车古代佛教的观世音菩萨》, 第45 页, 推测洞窟年代可能为925、 985年。 综合考虑, 库木吐喇窟群区第41 窟年代大致可定为10 世纪。。 刘松柏先生根据出土遗物准确判断本窟主尊为千手观音, 主要表现形式为贴壁影塑的小手和圆塑大手相结合。 圆塑大手应持法器或作印契, 除了一只握树枝的圆塑手之外, 在其记录的出土物中还有“开敷红莲花、 金刚杵、 扁圆形红日、 有尾之物(当为金乌)、 木钵片、 木刻骷髅”, 结合汉译佛典可推测为观音菩萨的宝钵手、 金刚杵手、日摩尼精手、 月摩尼精手、 杨柳枝手、 红莲花手、 骷髅杖手①刘松柏《库车古代佛教的观世音菩萨》, 第41-42 页。。 但刘氏仅对洞窟主尊像作了初步复原, 未涉及窟内残存壁画及全窟图像组合的意义。 鉴于此, 本文选择库木吐喇窟群区第41 窟作个案研究, 在复原工作基础上全面揭示该窟的图像学内涵, 并对龟兹回鹘千手观音信仰的文化渊源作一探讨。

图1

二、 库木吐喇窟群区第41 窟现状

本窟位于窟群区中部的沟谷内, 与旁邻的第42、 43 窟处于同一地坪高度。 本窟位于崖壁的北端, 南端有水泥阶梯, 拾阶而上可到达三窟前室。 本窟与第42 窟共用一前室, 两窟直角相交, 前室大都坍塌, 仅保留少量正壁及左右侧壁。 本窟主室平面呈方形, 面宽300 厘米, 进深180 厘米, 高264 厘米。 主室前壁大都损毁, 中部开门道, 现存门道为修复门道(图2)。 主室正壁墙体保存完好, 草泥层大都脱落(图3)。 左侧壁仅存根部少量墙体, 其余为修复面。 墙基处存部分壁画, 绘白底墨线兰花纹(图4)。右侧壁壁面保存较好, 部分草泥层脱落。 上沿保存些许白粉层, 墙基处存部分壁画, 绘白底墨线兰花纹(图5)。 主室为纵券顶, 一阶叠涩(图6)。 左侧券腹全部损毁, 仅存部分右侧券腹及中脊。 中脊壁画大都残, 似绘云气纹。 右侧券腹前段壁画草泥层保存完好, 可见浮塑的贴痕5 列, 上方绘一列塔刹(图7)。

图2

图3

图4

图5

图6

图7

主室正壁下部设通壁的“凹” 字形台基。 台基中部突出一梯形小台。 小台右侧面绘一牛头, 四周是荡漾的水波; 正面壁画残缺模糊, 似绘水波纹; 右侧壁壁画不存。“凹” 字形台基前壁绘故事画, 为白底墨线的白描图。 台基前壁左侧存“月光王本生”①《中国新疆壁画艺术》 编辑委员会编《中国新疆壁画艺术(第4 卷) 》, 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社,2009 年, 图版273, 第285 页。, 相邻的一幅故事画残缺较多, 内容不辨。 台基前壁右侧壁画已毁。 两端突出的台座侧壁亦绘壁画, 左端可辨一奔跑的鹿, 右端画面大都残, 形象难辨。

本窟地坪画保存较完整(图8)。 地坪围绕中部小台绘有三圈纹样, 组成三面闭合的方框纹。 由内向外依次为: 墨线水波纹; 七条墨线边框纹; 墨线水波纹, 其中绘十个红色“日轮”。 最外围为黑色的山岳纹, 山峰皆朝向中央小台。 群山周围绘红色的圆莲纹, 现存26 个, 似漂浮于水面上。 地坪中心、正对梯形坛的位置绘一巨大的摩尼珠, 光焰闪烁。

窟内清理出的文物共记142 件/套。 其中彩绘泥塑79 件/套, 壁画残块55 件/套, 木饰品4 件/套, 碎陶片3 件/套, 石器1 件/套。 彩绘泥塑残件大致可分为三组。 第一组: 影塑说法图; 第二组: 塑像残块; 第三组: 泥塑饰品。 第二组属于本窟台基上塑像的主体部分, 包括一件较完整的泥塑头像(疑似主尊头部) (图9)、 圆雕手臂(图10)、 手部(图11)、 浮塑手眼(图12、 图13) 等, 第三组主要为塑像身上佩戴的璎珞花饰(图14)。

图9 彩绘泥塑头部(穆林肯摄)

图10 彩绘泥塑胳膊残块(王建林摄)

图11 彩绘泥塑手残块(王建林摄)

图12 彩绘泥塑手残块(王建林摄)

图13 彩绘泥塑手残块(王建林摄)

图14 彩绘泥塑璎珞(王建林摄)

三、 造像仪轨及画塑复原

(一) 千手千眼观音像的造像仪轨

《千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经序》 叙述了经本及画像传入中土的经过。 李崇峰先生认为武周时达摩战陀所制应为中土千手观音像的“祖本”, 后世流行的千手眼菩萨造像乃依据达摩战陀之“祖本” 并主要参照伽梵达摩译本所创作①李崇峰《千手眼大悲像的初步考察——以大足宝顶为例》, 《石窟寺研究》 第6 辑, 北京: 科学出版社,2016 年, 第348-375 页。。 但也有学者认为中原的粉本应来自西域②李翎《试论新疆地区的密教信仰——以千手观音图像为例》, 《新疆师范大学学报(哲学社会科学版) 》2010 年第1 期, 第102 页。。

流行于中土的千手千眼观音菩萨像, 主要的造像理念是将菩萨正面的“大手” 与背后的“小手” 分开。 “正大手” 往往持器物或作印契, 而“小手” 则似圆光般围绕在菩萨周围, 掌心各绘一慈眼, 常不持物。 关于大手或大臂的数量, 诸经记载不一。 伽梵达摩译《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》 和《千光眼观自在菩萨秘密法经》、 金刚智译《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》、 不空译《摄无碍大悲心大陀罗尼经仪轨》 均强调了菩萨的四十手。 敦煌石窟壁画中最为流行的也是四十或四十二只正大手①王惠民《敦煌千手千眼观音像》, 《敦煌学辑刊》 1994 年第1 期, 第65 页; 彭金章《千眼照见 千手护持——敦煌密教经变研究之三》, 《敦煌研究》 1996 年第1 期, 第17 页。。 当然, 千手观音的具体造型是多变的, 在实际造像中有相当一部分千手千眼观音的形象不拘泥于经轨的规定②王惠民《敦煌千手千眼观音像》, 第64 页。。 多臂多面旨在突显观世音降伏魔怨、 救济众生的力量, 未必需严格按照画法仪轨③在人体基础上“变形” 或“添加” 能够加强宗教人物的神性, 参严耀中《从印度到中国的四臂像》, 《敦煌学辑刊》 2015 年第2 期, 第4 页。。

(二) 初步复原

我们复原库木吐喇窟群区第41 窟千手千眼观音像主要也是从“正大手” 与周围“小手” 的区分出发。 窟群区第12 窟后甬道正壁中央的站姿观音为“三面八臂”, 这在经轨中未见明确依据④刘松柏《库车古代佛教的观世音菩萨》, 第37 页; 刘韬《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》, 北京: 文物出版社, 第183 页。。 可知龟兹回鹘时期的多臂观音像并不严格拘泥于经文仪轨。 在一个狭窄的小窟无法容纳四十或四十二只大手, 因此笔者认为该窟观音像的“正大手”数量也不会太多。

1、 主室前壁。 从清理出的回鹘供养人残片看, 门道外两端壁原绘供养人像。 门道上方半圆面图像不明。

2、 主室正壁。 清理出的圆塑胳膊、 手部大小不一, 除了主尊观音像的头部外还有一残缺的人像头部。 说明台座上原不止一尊塑像。 中尊为千手观音坐像, 立体的“大臂” 和周围浮塑的“小手(掌心绘慈眼) ” 相结合。 参考库木吐喇窟群区第7 窟主室正壁塑像⑤关于第7 窟主室正壁塑像的考证和研究, 参刘韬《库木吐喇石窟千手眼大悲像再探——以伯希和探险队拍摄编号AP7086 历史照片为中心》, 《艺术设计研究》 2022 年第3 期, 第11-15 页。, 浮塑小手如孔雀开屏般环绕菩萨像四周。 菩萨手部原持各种法器⑥本窟文物中有一木刻骷髅头, 背面有孔, 残存细木棍, 显系表现观音的“髑髅杖手”。 另有一木制圆盘,中间有孔, 亦残存细木棍, 或为观音手持之日或月, 表现“日精摩尼手” 或“月精摩尼手”。。 主尊两侧原似塑胁侍人物。 正壁下方台基中部梯形小台的表面绘水波纹, 台基前壁绘本生故事。

3、 主室券顶。 影塑5 列说法图。 最上列说法图上部绘一排塔刹。 中脊绘有云气纹,画面空间较阔, 推测原应绘有莲花等表示净土、 天相的元素⑦龟兹石窟汉风洞窟绘有以莲花、 净土为主题的“天相图”, 参赵莉、 杨波《龟兹石窟“天相图” 演变初探》, 《敦煌学辑刊》 2018 年第3 期, 第61-63 页。。

4、 主室左右侧壁。 资料缺乏, 难以推测。

5、 主室地坪。 绘山岳、 日轮、 莲花、 大海、 摩尼珠。

主室券顶的影塑说法图及地坪上的山岳、 大海等与主尊像一起构成了庄严的观音殿堂。

四、 相关图像考析

(一) 牛头旃檀香水

本窟主室台基中部梯形小台右侧壁绘一牛头, 墨线勾绘, 线条流畅, 牛头周围是水波纹(图15)。 前人曾解读为密教神祇的坐骑①贾应逸、 买买提木沙《历史画廊——库木吐拉壁画研究》, 祁协玉主编《中国新疆壁画全集·库木吐拉》,乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社, 1995 年, 第24 页。。 但对照龟兹佛传故事画“阿阇世王闻佛涅槃闷绝复苏”, 此图应象征“牛头旃檀香水”。

图15 库木吐喇窟群区第41 窟主室台基中部梯形小台右侧壁 牛头(采自《西域美术全集10》, 第278 页)

“阿阇世王闻佛涅槃闷绝复苏” 是克孜尔中心柱窟涅槃题材的重要环节, 常绘于右甬道内侧壁。 故事见于《根本说一切有部毘奈耶杂事》, 大致内容为: 摩竭陀国的国王阿阇世皈依佛不久, 大迦叶担心他无法经受世尊入灭的打击, 就令人事先将佛的一生事迹图绘于堂中, 并准备八口大缸, “前七函内满置生酥, 第八函中安牛头栴檀香水。”②《根本说一切有部毘奈耶杂事》 卷38, 《大正藏》, 第24 册, 第399 页。阿阇世惊悉佛入灭的消息,闷绝昏倒, 于是大臣就依次将国王放置在大缸内, 直至第八口缸之时, 国王才渐渐苏醒。 有趣的是, 在部分故事画中, 为了表现出这一细节, 画家在大缸旁边画了一个牛头, 任平山先生认为此细节寓意缸内装满了“牛头旃檀香水”③任平山《中国古代物质文化史: 绘画 石窟寺壁画(龟兹) 》, 北京: 开明出版社, 2015 年, 第248 页。。 笔者赞同此说。

小台侧壁的牛头和水波纹或可解读为“牛头旃檀香水”。 考虑到本窟小台基及其周围图像象征“九山八海” (详见下文)。 我们认为, 小台基象征须弥山, 其表面所绘水波纹与外围第一重方框之间的水波纹连为一体, 表现须弥山与其周围第一重山(佉提罗山) 之间的海面。 据佛经记载, 这片大海美妙无比, “诸香妙物, 遍覆水上”④《起世经》 卷1, 《大正藏》, 第1 册, 第311 页。。

另外, 小坛顶部是经过加工平整的, 可能有放置供品的功用。

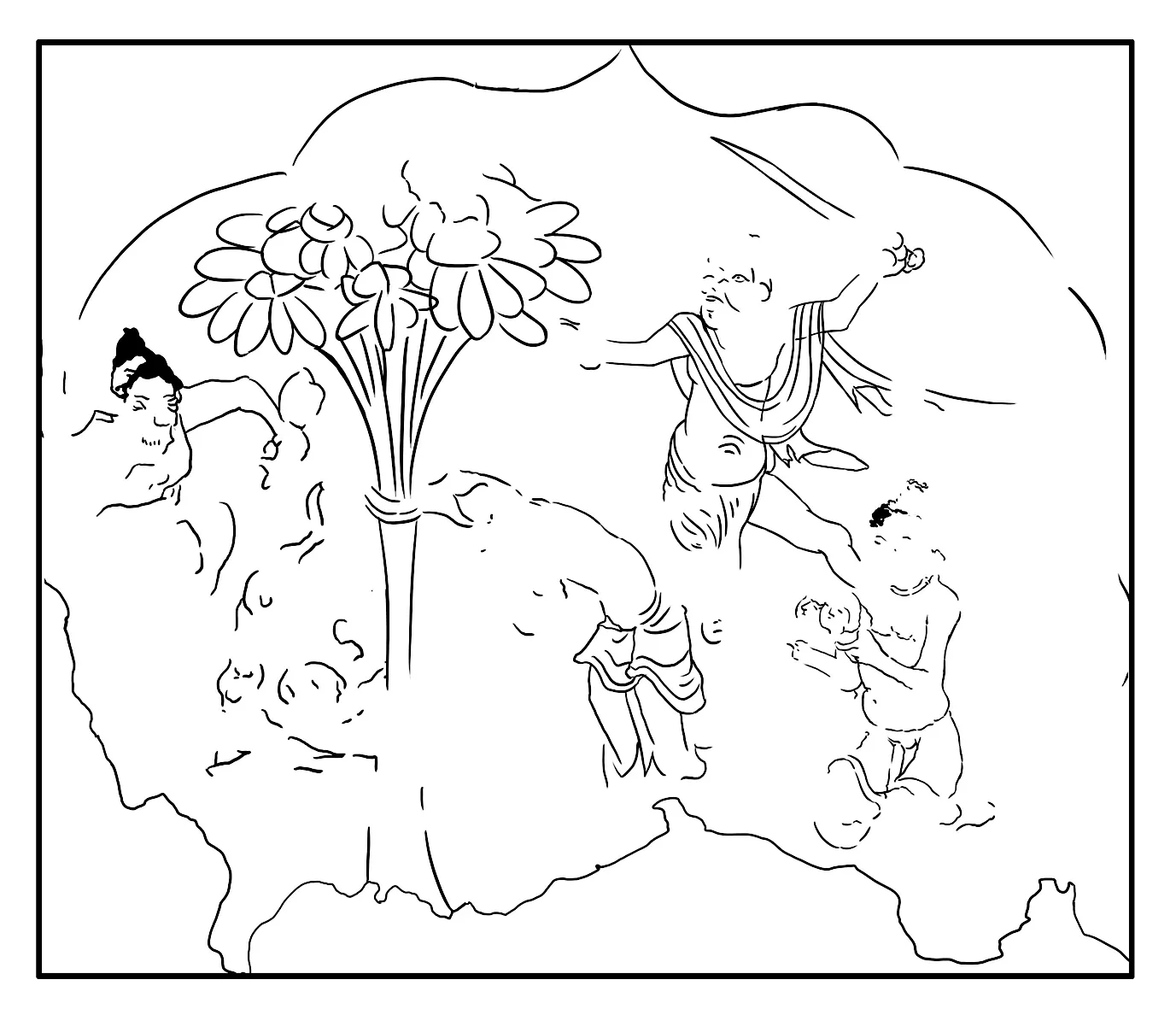

(二) 本生故事

本窟“凹” 字形台基左侧端面存墨线白描故事画, 从壁面空间及中部竖向的栏界推测原应绘两副。 左侧一幅残损较多。 右侧一幅为“月光王本生” 故事画(图16)。画面中央屈背合十、 长发缠树的人物即月光王, 其身旁为国王的大臣, 他双膝跪地, 双手捧盆, 盆中盛数个人头。 有趣的是, 持剑作砍杀状的婆罗门竟然反向国王, 朝另一方向奔去。 据《贤愚经》:

图16

“时婆罗门, 举手欲斫, 树神见此, 甚大懊恼, ‘如此之人, 云何欲杀?’ 即以手搏婆罗门耳, 其项反向, 手脚缭戾, 失刀在地, 不能动摇。 尔时大王即语树神: ‘我过去已来, 于此树下, 曾以九百九十九头, 以用布施。 今施此头, 便当满千, 舍此头已, 檀便满具。 汝莫遮我无上道心。’ 尔时树神闻王是语, 还使婆罗门平复如故。”①《贤愚经》 卷6, 《大正藏》, 第4 册, 第389 页。

树神不忍月光王被杀, 用手抓住婆罗门的双耳, 令其反向。 图中, 树旁蹲坐一人,形象模糊, 黑发竖起, 双手作出扭转的姿势, 即树神。 其脚边有数个人头, 即月光王往昔曾以“九百九十九头, 以用布施” 情节的反映。 月光王以发系树、 婆罗门持剑欲砍,此为龟兹石窟菱格故事画“月光王本生” 的传统构图(图17)。 但是回鹘画师在核心构图基础上增添了更丰富的情节表现。 画面内容出自《贤愚经》②彭杰《日本大谷探险队所获汉文佛典与龟兹汉风壁画》, 《西域研究》 2008 年第3 期, 第66 页。。

图17

“月光王本生” 属释迦前生事迹, 描绘其往昔的菩萨行。 本窟主室台基前壁其余画面的主题也应为本生故事, 唯壁画残毁较多, 难以推定具体题材③“月光王本生” 左侧一副故事画残损较多。 似有一站立的婆罗门, 着虎皮裙, 上身大都残, 其前似跪一人, 持水瓶。 内容不详。 左端突出的台座侧壁似残存一只奔跑的鹿。 与此画面相似的有龟兹菱格故事画“鹦鹉本生” “鹿王本生”, 但画面残缺过甚无法判断。。 大小乘的菩萨思想存在显著差异④龟兹和汉传佛教菩萨观的对比, 参苗利辉《龟兹石窟中的佛陀、 声闻、 缘觉和菩萨造像及其反映的思想》, 《敦煌学辑刊》 2020 年第1 期, 第87-90 页。。 据观音类经典, 观音菩萨早已在过去世成佛, 他是为了救度世俗大众而显菩萨之形的。 “此观世音菩萨, 不可思议威神之力, 已于过去无量劫中, 已作佛境, 号‘正法明如来’。 大悲愿力, 为欲发起一切菩萨、 安乐成熟诸众生故, 现作菩萨形”①《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》, 《大正藏》, 第20 册, 第110 页。。 但是, 本生故事中释迦前生所行事迹与观音菩萨的救济精神还是相通的, 两者皆为行“菩萨道”, 体现了菩萨精神。

(三) 过去恒河沙诸佛

本窟主室券顶右侧残存数列贴塑痕, 最上列的贴痕上方绘一列塔刹。 窟内清理出的影塑说法图与贴痕形状、 尺寸正相吻合(图18)。 每幅说法图由一佛一弟子和一骑象菩萨构成, 现存十四幅, 其中八幅保存较完整。 说法图成排布列, 构成“千佛” 的景象。“千佛” 是个宽泛的概念, 包括“化佛” “过去佛” “十方佛”。 若无榜题, 千佛像的身份和尊格常难以判断。 结合画塑细节, 我们认为, 本窟主室券顶影塑的千佛应视作“过去诸佛”, 证明如下:

图18 影塑说法图(王建林摄)

第一, 佛塔是圣者涅槃的象征。 本窟主室券腹“千佛”上沿绘一列塔刹。 佛塔是安置佛舍利的纪念性建筑, 其本身具有象征涅槃圆寂的意义。 当然, 塔也可用来收藏佛教典籍, 或者纪念佛陀今生前世的重大事件 (如 “八大灵塔” )。 但在龟兹石窟中, 佛塔一般仍视为圣人骨灰的埋藏处, 与佛入灭的事件息息相关。 龟兹式中心柱窟后部区域乃是传统的“涅槃空间”。 部分洞窟即以甬道内成排的舍利塔提示释迦涅槃的意义, 如克孜尔第7、 38、 171、 172 窟等。克孜尔第7 窟左右甬道各绘两排佛塔, 上排为塔中坐佛, 而下排塔的塔龛内却置一尖顶舍利盒。 足见塔中坐佛具有象征涅槃寂灭及佛骨舍利的涵义。 在部分洞窟的菱格因缘故事画中, 佛像背后也绘出了尖尖的塔刹, 旨在提示画中诸佛均已入灭, 达到了涅槃。

第二, 说法图中的声闻弟子形象。 影塑说法图中, 佛结跏趺坐于束腰形须弥座, 其右侧为一菩萨, 左侧塑一比丘, 后者具头光, 头顶突起似肉髻, 身披土红色通肩袈裟。 在龟兹石窟壁画中, 具肉髻的比丘一般只有两人, 一为未来佛弥勒, 二为释迦的堂弟阿难②除此之外, 佛子罗睺罗也有绘肉髻的现象, 参任平山《罗睺罗的忏悔——克孜尔侧壁佛传“洗足器倾喻”释读》, 《美术学报》 2022 年第4 期, 第38-42 页。。 此处解释为亲近、 服侍佛陀的阿难较为合理。 在柏孜克里克石窟回鹘期的涅槃经变或佛说法图中也绘有阿难形象, 亦为头顶突起, 或兼具项光。 据《长阿含经·大本经》 等, 过去、 现在、 未来诸佛的经历有很大的相似性。 和释迦牟尼一样, 过去诸佛身边也可能有一位阿难、 一位迦叶。 声闻弟子的出现暗示诸佛身份为过去佛, 而非来自十方世界的佛国净土。 至于佛身旁的另一位听者, 从保存较好的塑件看, 其坐骑似为一象, 应即普贤菩萨。 与比丘像不同, 普贤菩萨代表大乘佛教的最高境界。 实践“菩萨行”、 成就法身是大乘佛子修行的目标。 坐佛两侧的胁侍(普贤与阿难) 分别象征菩萨乘、 阿罗汉乘。

据伽梵达摩译本, 在过去无量劫“千光王静住如来” 之时, 佛陀授予观世音此大悲神咒。 接着, 经文云:

“从是已后, (菩萨) 复于无量佛所、 无量会中, 重更得闻, 亲承受持, 是陀罗尼……此陀罗尼, 是过去九十九亿恒河沙诸佛所说。 彼等诸佛, 为诸行人, 修行六度, 未满足者, 速令满足故; 未发菩提心者, 速令发心故。 若声闻人, 未证果者, 速令证故……此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说, 我今亦说。 为诸行人, 作拥护故, 除一切障难故, 除一切恶病痛故, 成就一切诸善法故, 远离一切诸怖畏故……若有谤此呪者, 即为谤彼九十九亿恒河沙诸佛。”①《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》 卷1, 《大正藏》, 第20 册, 第106、 108、 111 页。

在伽梵达摩译本中, 观音菩萨的大悲心陀罗尼神咒为过去佛“千光王静住如来”所授, 并于无量诸佛前受持此咒。 此陀罗尼常为过去诸佛所说, 拥护救度众生。 这大概就是本窟券顶影塑过去诸佛的重要原因。 另一方面, 券顶刻画千佛常见于高昌、 北庭的石窟壁画中, 也可视为一种固定的图像程式。

(四) 山岳、 大海、 红日与摩尼珠

主室地坪画主题为一片莲花漂浮的清净大海, 并在中央的梯形小台周围绘方框纹、水波纹和山岳纹等(图19)。 在敦煌千手千眼观音变相中, 菩萨下方常绘一水池, 难陀、 跋难陀二龙王助会。 此窟地坪画突显大海、 莲池的意象可能借鉴了汉地佛画传统,但却传达了更为深刻丰富的思想意涵。

我们观察到, 方框纹外侧的水波间绘十轮“红日”,与佛典所载 “须弥山毁灭” 的场景有关。 据 《长阿含经》, 佛告众比丘: 劫末之时有三灾, 一为火灾, 二为水灾, 三为风灾, 并讲述了火灾起时须弥山毁灭的过程。 首先, “有大黑风暴起, 吹大海水, 海水深八万四千由旬,吹使两披……置须弥山半, 安日道中”,①《长阿含经》 卷21, 《大正藏》, 第1 册, 第137 页。此时世上就出现了两个太阳。 太阳不断增多, 焦灼大地, 河流池水, 悉皆干枯。 一直到出现六个太阳时, “其四天下及八万天下诸山、 大山、 须弥山王皆烟起燋燃”。②《长阿含经》 卷21, 《大正藏》, 第1 册, 第138 页。到第七个太阳出现时, 整个大地乃至梵天都充满了烈火, 须弥山渐渐颓落, 直至化为灰烬。 克孜尔第207 窟主室左侧壁生动地描绘了这一世界毁灭的场景③任平山《七日须弥——克孜尔壁画“世界燃烧” 》, 《艺术设计研究》 2016 年第2 期, 第34-37 页。。 克孜尔第8 窟主室券顶菱格故事画中也有一副“须弥山毁灭” 图。 图中佛旁绘须弥山及大海。 须弥山已为烈火包围, 山顶上方有六个太阳(图20)。 “六日” 与“七日” 的区别在于, 空中现“六日” 之时, 须弥山开始燃烧, 而到现“七日” 时, 大地乃至梵天都已燃烧殆尽了。

图20 克孜尔第8 窟主室券顶左侧 须弥山毁灭(王建林摄)

小台周围地坪上绘有七重方框, 加上最外侧的山岳共计八重, 或即须弥山周围的“八山” (佉提罗、 伊沙陀罗、 游乾陀罗、 善见、 马半头、 尼民陀罗、 毘那耶迦、 铁围山④《起世经》 卷1, 《大正藏》, 第1 册, 第311 页。), 最外层的黑色山岳即“铁围山”, 群峰朝向中央小台, 似围裹着整个世界(图21)。 波浪间绘数轮红日, 与龟兹壁画“须弥山毁灭” 相似。 若此判断无误, 则本窟的梯形小台有象征“须弥山” 的意义。 须弥山及其外围的水波纹、 方框纹和山岳纹整体上构成一个小世界“九山八海” 的意像。 不过在佛典中, 焚烧须弥山的是“七日”, 而非“十日”, 这可能是画家未严格遵循经典所致, 或有意以“十日” 表现末日之酷烈①我国古史传说中有“十日神话”, 此处绘“十日” 而非“七日” 或“八日”, 可能结合了汉文化中的上古传说。。

图21 地坪画中的“九山八海” (杨波制图)

地坪中央硕大的摩尼宝珠具有特殊意义。 摩尼宝又译如意珠(cintāmani)。 此珠能满足人的一切愿望。 《大智度论》 载: “又如摩尼珠, 随人所欲, 种种与之, 若欲衣被、饮食、 音乐, 自恣所须, 自然皆得”②《大智度论》 卷10, 《大正藏》, 第25 册, 第127 页。“此宝珠名如意, 无有定色, 清彻轻妙, 四天下物, 皆悉照现。 如意珠义, 如先说。 是宝常能出一切宝物, 衣服、 饮食, 随意所欲, 尽能与之; 亦能除诸衰恼病苦等。”③《大智度论》 卷59, 《大正藏》, 第25 册, 第478 页。在“大施抒海夺珠” 本生故事中, 大施为求布施一切, 出海寻宝, 他在龙王处获一摩尼宝珠, “此珠能雨八千由旬七宝所须”④《贤愚经》 卷8, 《大正藏》, 第4 册, 第408 页。。 陀罗尼经典也将真言神咒比作“摩尼宝”。 如唐于阗沙门实叉难陀译《观世音菩萨祕密藏如意轮陀罗尼神呪经》 载: “世尊此陀罗尼。 有大神力犹如摩尼宝。 亦如如意树能满一切愿”⑤《观世音菩萨祕密藏如意轮陀罗尼神呪经》, 《大正藏》, 第20 册, 第197 页。。 将一颗发光的摩尼宝置于地坪中央显眼的位置, 象征陀罗尼真言的神奇功效。

地坪画里端中间是“十日并出” 的世界末日, 其外却是一片清净大海, 绘有莲花、摩尼珠。 无论是蕴含净土之象征的莲花, 还是能满足人类愿望的摩尼宝珠, 都有暗示救济的意义。 光明的意像似包围着痛苦烦恼的娑婆世界。 地坪画的整体意像是积极光明、充满希望的。

综上所述, 本窟画塑题材布局无疑经过系统的规划设计(图22)。 主尊为千手千眼观音。 券顶千佛强调大悲神咒为过去诸圣所说, 在时间长河中教化护佑众生。 台基前壁绘本生故事白描图。 释迦前世种种布施、 精进的修行也是一种“菩萨行”, 这和观音菩萨的救济精神是相通的。 梯形小台象征须弥山, 其周围是山岳和大海, 山峦间“十日并出” 象征末世。 “千臂千眼” 的观音菩萨端坐上方, 宛如娑婆世界的救主, 要救度此世界的众生出离苦难。 地坪上的清净大海、 摩尼焰珠给信徒带去了美好的希望和信心。硕大的摩尼珠似点出了本窟的核心主题——通过祈祷、 持诵陀罗尼来满足愿望。 本窟图像突显了观世音的救济性格以及信众对美好净土的向往。 从主室券顶对过去诸佛的表现看, 其与伽梵达摩译本较接近, 经中提到的“不受十五种恶死” 和“十五种善生” 等应为祈祷者熟知。 本窟设计者显系深谙佛理的僧人。 窟内清理出汉文榜题残片, 上书“□法师清巧言(?) ”, 或为参与洞窟设计的高僧。

图22 库木土喇窟群区第41 窟画塑复原示意图(屈柠柠绘制)

五、 文化渊源

龟兹地区的观音菩萨信仰是随着唐代中原大乘佛教涌入而出现的。 龟兹本土也有自己的菩萨观和菩萨思想, 但主要表现释迦前世功德及兜率天宫中的未来佛弥勒菩萨。 龟兹传统佛教的菩萨观应放在小乘说一切有部思想框架内来理解。 大乘佛教、 秘密佛教对菩萨神格的强化与视菩萨为“凡夫” 的说一切有部有着本质区别。 在有部僧侣看来,大乘佛教的菩萨观恐怕是难以接受的。 到了唐安西都护府时代, 进驻龟兹的汉人官兵及僧侣带来了汉地的大乘菩萨信仰。 唐代的阿艾石窟主室两侧壁绘诸圣列像, 其中就有两身持杨枝观音①苗利辉《阿艾石窟的壁画内容及历史背景》, 《新疆文物》 1999 年第3、 4 期, 第138-139 页; 霍旭初《敦煌佛教艺术的西传——从新发现的新疆阿艾石窟谈起》, 《敦煌研究》 2002 年第1 期, 第27 页。。 汉风洞窟经变画中也可见作为弥陀之胁侍的观音(如库木吐喇窟群区第14 窟主室正壁②关于库木土喇窟群区第14 窟主室正壁经变, 也有学者解读为“弥勒下生经变”, 参刘韬《库木吐喇第14窟主室正壁弥勒经变识读》, 《敦煌研究》 2019 年第1 期, 第54-61 页。)。 千手观音信仰在唐安西时代已传入龟兹。 库木吐喇窟群区第37窟为长方形纵券顶窟, 从窟内坛基上残存的“手眼” 壁画残片推测, 其主尊像应为千手观音。 该窟壁画呈现汉风, 建筑形制也接近唐代龟兹的汉风洞窟, 我们倾向于其年代可能早于回鹘时期。 此外, 20 世纪初德国探险队在古库车城墙外约2 公里处发现一座佛塔遗址, 塔身呈八角形, 推断这是供奉千手观音的殿堂, 并在遗址附近发现有唐代汉文佛经、 木雕观音像等③[德] 阿尔伯特·冯·勒珂克、 恩斯特·瓦尔德施密特著, 管平、 巫新华译《新疆佛教艺术(下) 》, 乌鲁木齐: 新疆教育出版社, 2006 年, 第374 页。。

在龟兹回鹘时期, 汉传佛教的观音信仰也为回鹘佛教徒接受。 库木吐喇窟群区第12、 42、 45 窟甬道列像中就有观音的画像, 而且也存在以千手千眼观音为主尊的洞窟。除了本文讨论的第41 窟外, 库木吐喇窟群区第7 窟也以千手观音为主尊。 该窟为中心柱窟, 现大都残毁。 1982 年库车县文物保管所在后甬道清理出18 只完整的浮塑手眼,作为标识的眼阴刻于手心①刘松柏《库车古代佛教的观世音菩萨》, 第40-41 页。。 马世长先生根据后甬道正壁凿孔分布及塑像残块, 推测后甬道正壁原应有五身塑像, 其中至少有一身千手千眼观音菩萨像②马世长《库木吐拉的汉风洞窟》, 新疆维吾尔自治区文物管理委员会、 拜城县克孜尔千佛洞文物保管所、北京大学考古系编《中国石窟·库木吐喇石窟》, 北京: 文物出版社, 1992 年, 第214 页。。 刘韬结合伯希和拍摄黑白照片, 判断本窟主室正壁也曾塑千手观音像, 作为中心柱窟的主尊。 本窟的设计理念可谓以“千手眼大悲像” 来统摄全窟③刘韬《库木吐喇石窟千手眼大悲像再探——以伯希和探险队拍摄编号AP7086 历史照片为中心》, 第11-15 页。。

龟兹回鹘千手观音信仰属于汉传密教, 以汉传佛教为主导, 同时也体现了龟兹佛教的区域特色。 前述库木吐喇窟群区第7 窟结合了观音信仰和龟兹最重要的礼拜窟——中心柱窟。 第41 窟画塑题材也融合了不少龟兹元素。 首先是千手观音与本生故事的组合。正壁下方台基所绘“月光王本生”, 其核心构图源自龟兹故事画。 本窟将大乘、 密教的菩萨观与龟兹传统菩萨思想巧妙地结合起来, 与柏孜克里克第20 窟甬道侧壁绘誓愿图(逢事诸佛的菩萨行)、 中央内殿绘千手眼大悲观音像的手法异曲同工。 此外, 以圆莲纹象征莲池或大海也是西域佛画之传统。 本窟画家在汉密千手观音像基础上融合了龟兹当地的佛教思想和绘画风格, 并精心设计了画塑题材布局。 尤其是观世音菩萨和须弥山、 末日景象的组合, 烘托出观音乃是娑婆世界末法时代的救主, 应为龟兹回鹘艺术家的创造④元代莫高窟第3 窟南、 北壁绘千手观音经变, 观音腹前双手捧须弥山或钵中须弥。 艺术构思与库木吐喇窟群区第41 窟相似, 但两者年代差距较远, 不存在渊源关系。 参马莉《以须弥山为切入点的莫高窟第3 窟图像释义——兼论场域论下的“物理场” 和“心理场” 》, 《南京艺术学院学报》 2022 年第1 期, 第116-125 页。, 似表明当时龟兹社会存在末法思想之流传⑤龟兹地处对抗喀喇汗朝的前沿, 来自西面的威胁可能会加重人们对末法时代的危机感。。 和龟兹回鹘相似, 高昌地区的千手观音经变也并未完全遵循内地的原型, 反映出回鹘的文化创造力和不同地区的文化特色⑥陈爱峰《高昌回鹘时期吐鲁番观音图像研究》, 上海: 上海古籍出版社, 2020 年, 第57-89 页。。 考虑到唐代观音信仰在西域流传较广泛⑦唐代的龟兹、 高昌和于阗皆有源自汉地的观音信仰之流布, 造像中包括圣观音、 十一面观音和千手眼观音。 参姚崇新《和田达玛沟佛寺遗址出土千手千眼观音壁画的初步考察》, 《观音与神僧——中古宗教艺术与西域史论》, 北京: 商务印书馆, 2019 年, 第103-109 页。, 龟兹回鹘的千手观音信仰可能传承自唐安西汉人的佛教文化⑧刘松柏推测库木土喇窟群区第7、 41 窟的千手观音像“必是安西较早时期千手眼观音像的继续, 并且吸收了回鹘人及晚唐宋时汉地绘塑之风”, 参《库车古代佛教的观世音菩萨》, 第42 页。, 但也可能受到其西面高昌地区繁盛的观音信仰之影响。