北京魏晋墓葬所见北方草原文化因素

宋 蓉

(上海大学文化遗产与信息管理学院)

〔内容提要〕 北京已发现具有北方草原文化因素的墓葬十余处,年代集中于魏晋时期。通过对墓葬形制和随葬器物的系统分析,将其所包含的文化因素分为汉文化因素、匈奴文化因素和鲜卑文化因素三类。进而通过对各墓所含文化因素的内容和数量的统计将其分为四组,四组墓葬的墓主中可能有汉晋时期迁徙塞内的鲜卑部众,也有早期加入鲜卑军事联盟的匈奴遗众。他们徙居幽州塞内长期与汉杂处,除少数人还保持着鲜卑葬俗,其余大多已接受并认同了汉地文化,仅在日常生活层面留有草原文化的印记。北京魏晋墓葬中草原文化因素的形成及特点,当与这一时期北京所处的沟通中原与草原的枢纽地位有密切关联。

北京位于华北平原北端,东北毗邻松辽平原,北为内蒙古高原,扼居津要,自古即是兵家必争之地,也是北方各民族融汇之区①。魏晋时期,北京隶属幽州,是北控鲜卑、乌桓的军事重镇,也是塞外部族与中原交往的前沿地带,文献中不乏记载,边疆史的研究也多有论及。近年来,随着考古发现的不断丰富,北京魏晋墓葬中的北方草原文化因素逐渐为研究者所关注。延庆东王化营墓地②、房山窦店砖椁墓③、房山水碾屯墓地④和延庆大榆树西晋墓⑤均被认为存在北方草原文化因素。还有研究者通过对早期鲜卑墓葬的系统研究,进一步推断东王化营M12为檀石槐鲜卑遗存⑥。迄今发表的材料中,北京已发现包含北方草原文化因素的魏晋墓葬十余处,为利用实物资料探索塞外部族与中原的交往提供了条件。本文将通过对这些墓葬资料的系统梳理,讨论墓葬文化属性,推断墓主人族群属性,进而结合文献探讨其形成的历史背景。

一、与北方草原文化相关的墓葬概况

学界对鲜卑、匈奴等北方草原文化遗存的特征已有丰富认识,据此本文收集了北京地区11处具有北方草原文化因素的墓葬资料。这些墓葬的年代多在魏晋时期,个别年代上限或可至东汉末,下限或可至十六国时期。墓葬的分布以京北的密云、延庆和顺义为多,南部的房山、大兴和通州也有零星发现。现将墓葬情况简述如下,并对部分墓葬的年代做进一步的分析。

1.密云果园西晋墓⑦

墓葬位于密云区果园西路以东,2011年发掘。M1和M2均为刀形单砖室墓,四面结顶式穹窿顶,四壁外弧。M2损毁严重,器物无存。M1保存完整,出土随葬品15件,其中1件矮领罐肩部饰水波纹。简报认为,墓葬年代为西晋时期,下限不晚于北朝。

2.密云大唐庄西晋墓⑧

墓葬位于密云区密云镇大唐庄村北侧,2008年发掘。其中M12为刀形单砖室墓,四面结顶式穹窿顶,西壁外弧。出土随葬品10件,其中1件敞口陶罐形制特殊。简报认为,墓葬年代为西晋时期。

3.延庆大榆树西晋墓⑨

墓葬位于延庆区大榆树村村东的林地中,2018年发掘。M1为双砖室墓,四面结顶式穹窿顶。出土随葬品31件,其中1件侈口平沿壶的腹部装饰网格几何纹,2件陶罐腹部饰水波纹。简报认为,墓葬年代为西晋时期。有研究者指出,该墓出土的陶罐具有鲜卑特征⑩。

4.延庆西屯M41

墓地位于延庆区延庆镇西屯村西南,2009年发掘,M41发表了完整资料。墓葬为四面结顶式穹窿顶双砖室墓。出土随葬器物18件,其中1件敞口罐颈部饰戳点纹,1件矮领罐腹部饰水波纹。简报认为,墓葬年代为西晋早期。

5.延庆东王化营M12

墓葬位于延庆区东北部,2007年发掘。M12为梯形木椁墓,出土随葬品3件,其中1件敞口罐颈部饰戳点纹。简报认为,墓葬年代为魏晋时期,墓主是受到鲜卑民族文化影响的中原汉人。也有研究者认为,该墓年代或可早至东汉晚期。考虑到墓中“长宜子孙”四叶纹镜虽盛于东汉晚期,但至西晋仍有使用,如辽阳三道壕西晋“太康二年”(281年)墓即有随葬,并且M12的鼓肩平底罐形制近似北京汉末曹魏时期同类器风格,故本文赞同简报对M12的年代判定。

6.顺义大营村M1、M4、M8

墓葬位于顺义区北部的大营村东北,1981年发掘。其中M1、M4和M8均为双砖室墓,四面结顶式穹窿顶。M1和M4均出有肩部饰水波纹的矮领平底罐,M8的双耳罐腹部饰戳点纹。简报认为,3座墓葬的年代均为西晋初期。

7.房山水碾屯M1、M12

墓葬位于房山区良乡镇水碾屯村北侧,2012年发掘。M1和M12均为券顶单砖室墓,内置梯形木棺,出土随葬品17件。墓葬年代为西晋中期,发掘者认为,梯形木棺具有鲜卑文化因素。

8.房山琉璃河立教村M3

墓葬位于房山区琉璃河镇立教村东北,2017年发掘。M3为单砖室墓,出土随葬陶器6件,其中1件矮领罐腹部饰水波纹,1件素面双耳罐形制特别。简报认为,墓葬年代为西晋时期。

9.房山窦店M12、M13

墓葬位于房山区窦店镇东部大石河和小清河交汇的平原上,2019年发掘。其中M12和M13为梯形砖椁墓,M12随葬1件腹部饰水波纹的双耳罐。简报认为,该墓地性质、墓主族群与内蒙古科左中旗六家子鲜卑墓群类同。墓葬年代在东汉晚期至魏晋时期。M12的双耳罐形制与立教村M3∶3近似,M13的“位至三公”对夔纹镜多见于北京西晋墓,本文认为,以上两墓的年代约为西晋时期。

10.亦庄X10号地M37

墓地位于大兴区亦庄鹿圈镇头号村,2007年发掘。其中M37为梯形砖椁墓,并随葬1件腹部饰水波纹的矮领陶罐。报告认为,M37的年代为东汉晚期。从双耳罐的形制及梯形砖椁墓判断,墓葬年代约为西晋时期。

11.通州路县故城周边墓葬

墓葬区主要集中分布于路县故城城外的东部和东南部。已发表的东汉墓葬出土陶器中,1件肩部饰水波纹的矮领罐,形制、大小及纹饰风格均似大营村M1、M4所出,年代或在西晋时期。另有1件形制近似立教村M3∶3的双耳罐,年代或为西晋时期。另有1件小口细短颈瘦长腹陶壶形制特殊,通过与同类器的比较,其年代约为2世纪中至3世纪初。

二、墓葬形制分析

以上11处墓地,除路县故城周边墓葬还未发表完整资料,墓葬形制及共出随葬品情况不明,其余资料完整的14座墓葬,墓葬形制主要有竖穴土坑墓、砖椁墓和砖室墓三类。

1.竖穴土坑墓

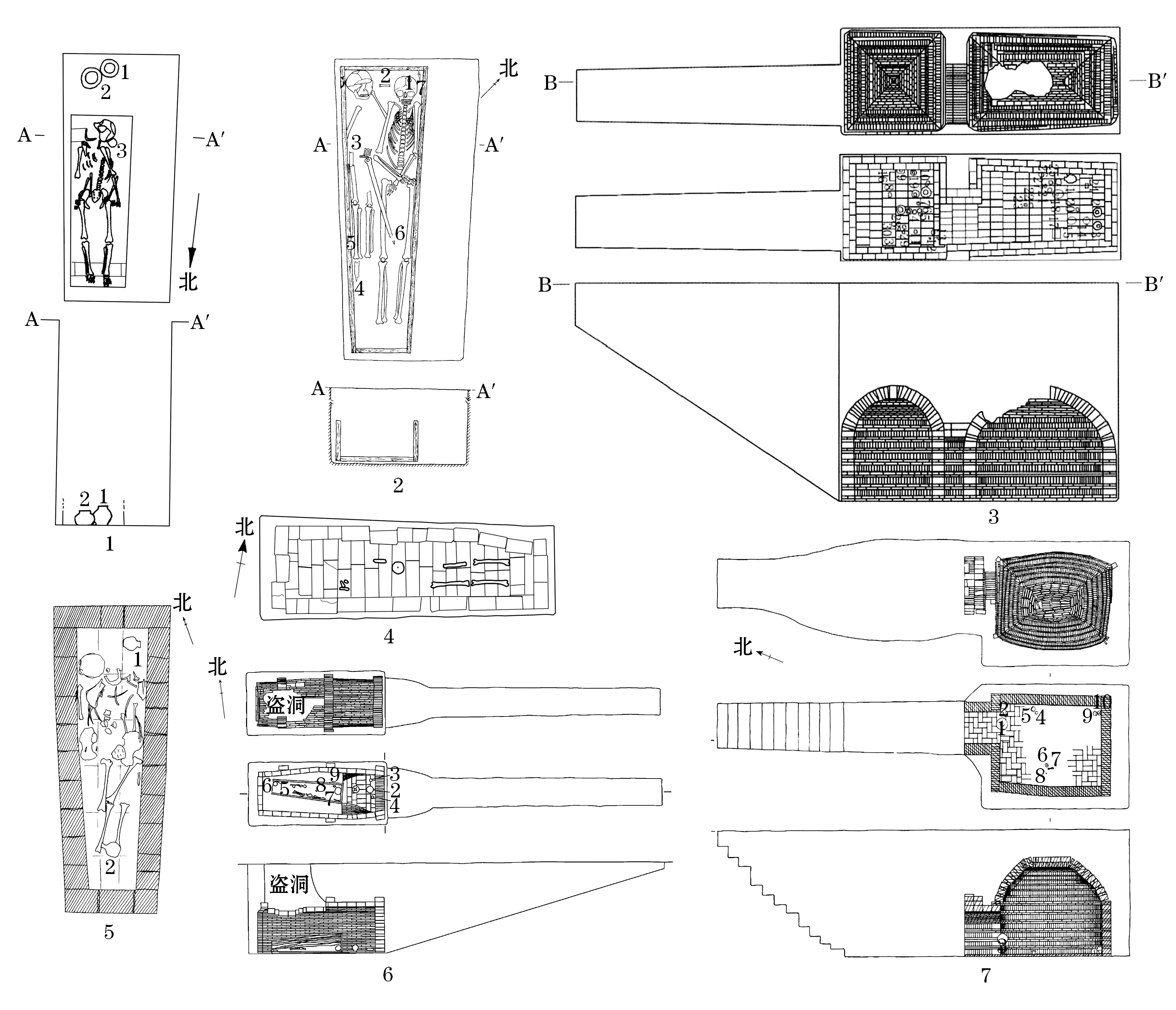

1座,东王化营M12。墓坑和木棺均呈头宽足窄的梯形,墓葬规模较小,长2.4米,宽1~1.1米(图一,1)。

2.砖椁墓

3座,分别为房山窦店M12、M13和亦庄X10M37。墓坑平面亦呈头宽足窄的梯形,土坑四壁单砖错缝平砌,坑底整砖横向铺砌,椁顶均已塌毁,结构不明,墓葬规模较小,3座墓的墓坑长均为2.8米,宽仅有1米左右(图一,4)。

3.砖室墓

数量最多,依据墓室数量和布局又可分为双室墓和单室墓两种。双室墓5座,分别为大榆树M1、西屯M41、大营村M1、M4和M8。墓坑平面呈刀形,墓道偏离墓室中线。前室近方形,边长2米左右,后室呈长方形,长度多在3米左右,宽度多在1.5米左右。前、后墓室均为四面结顶式穹窿顶,两室之间有短甬道相连(图一,3)。

单室墓也有5座,其墓室结构又有区别。其中,果园M1、大唐庄M12和立教村M3为刀形墓坑,砖室前端设甬道,甬道偏向一侧,墓室平面亦呈刀形,墓顶为四面结顶式穹窿顶。以上3座单室墓的墓内空间高敞,墓室大多长约3米,宽和内高都在2米左右(图一,7)。水碾屯M1和M12两座为“甲”字形墓坑,不设甬道,墓室平面呈长方形,拱形墓顶,顶上前、中、后三段再各加砌一重券。这2座单室墓的墓内空间狭窄低矮,墓室长约3米左右,宽和内高均仅1米有余,墓内都有梯形木棺(图一,6)。

以上三类墓葬中,砖室墓自西汉中、晚期起就已广泛流行,是汉代墓葬的典型标志。魏晋时期,随着汉制向晋制的转变,砖室墓的形制有了较大变化,单室墓流行,双室墓的前室多变为近方形,墓室前端大多设有甬道,且墓壁多有外弧,墓顶多为穹窿顶。以上特征在大榆树M1等5座双室墓,以及果园M1等3座空间高敞的单室墓中均可见到。这8座墓葬,从墓室结构和布局看,与洛阳及其周边地区发现的同类墓葬并无差异,体现出魏晋时期墓葬的时代共性特点,但在墓穴结构上又有自身特性,均为墓道偏离中轴的刀形结构。此类刀形墓坑在北京西汉早期的竖穴土坑墓中就已出现,西汉中晚期逐渐盛行,并影响了随后出现的砖室墓,当地东汉砖室墓大多延续了这一传统,将砖室构筑在刀形墓坑之中。从这个意义上看,大榆树M1等双室墓和果园M1等单室墓具有魏晋时代特点,同时也有着鲜明的北京本土地域特性。

除此之外的水碾屯M1和M12则略显特殊,两墓均不设甬道,拱形墓顶,墓内空间狭窄低矮,并且均使用了梯形木棺。其墓坑、墓室结构与常见的单砖室墓相仿,但砖室形制、规模更接近亦庄X10M37等同时期的砖椁墓。此时的砖椁墓与竖穴土坑墓相近,墓坑和葬具均呈头宽足窄的梯形,具有鲜卑文化风格。目前所知的年代较早的鲜卑遗存,如呼伦贝尔市中西部的扎赉诺尔墓地、拉布达林墓地,其中绝大多数墓葬都使用了梯形木棺。随着鲜卑南迁,长城地带中部地区所见大量鲜卑墓葬也有墓坑和木棺为梯形者,如商都东大井SDM8(图一,2),东王化营M12的形制、规模基本均与之类同。至北魏稍早阶段,平城、盛乐地区又在梯形土坑墓基础上,吸收砖砌墓室的理念发展出纵长梯形的砖椁墓,如北魏早期的包头刘二乞梁BLM2(图一,5)。目前,北京发现的3座北朝纪年墓,房山岩上皇兴三年(439年)墓、太和十一年(487年)墓,以及大兴三合庄东魏元象二年(539年)墓,也均为纵长梯形砖椁墓。这3座北朝梯形砖椁墓的规模及椁壁、椁底的铺砌方法均与亦庄X10M37等魏晋砖椁墓近似,所不同的仅是北朝砖椁墓的墓坑、砖椁的梯形更标准,而魏晋时期的墓坑前、后两端宽度差略小,似尚处在梯形砖椁发展的初期。

图一 墓葬形制举例1.梯形土坑墓(东王化营M12) 2.梯形土坑墓(商都东大井SDM8) 3.双室墓(大榆树M1) 4.梯形砖椁墓(亦庄X10M37) 5.梯形砖椁墓(包头刘二乞梁BLM2) 6.“甲”字形单室墓(水碾屯M1) 7.刀形单室墓(大唐庄M12)

综上所述,除双砖室墓和高敞的单砖室兼具魏晋时代共性因素和北京本土地域特色,其余几类墓葬都不同程度地受到了鲜卑文化的影响,梯形土坑墓和梯形砖椁墓源自鲜卑文化,而使用梯形木棺的单室墓或可视为汉式墓葬与鲜卑文化融合的结果。

三、随葬器物分析

上述诸墓的随葬器物有陶器、铜镜、钱币及随身饰品等。铜镜中的“位至三公”对夔纹镜、博局禽兽镜、多乳禽兽镜和龙虎镜等都是魏晋时期流行的镜型。钱币中既有五铢、半两、货泉等两汉钱币,又有“压五压金”钱、直百五铢等三国钱币,还有剪轮钱、衔环钱等,极繁的品类和粗糙的品质,反映了魏晋时期的币值乱象。以上铜镜和钱币也为判断墓葬年代提供了重要参照。随葬陶器依据功能有日用器和饮食、生活、模型等明器之分,数量上,罐、壶、盆类日用器占绝大多数。各类明器虽类型丰富,包括耳杯、樽、盘、碗、勺、奁、槅、豆形灯、仓、灶、井等,但文化属性统一,均为魏晋墓葬的常见之物,体现出典型的时代共性风格。具有实用性质的日用品类型相对简单,文化属性却较为复杂。

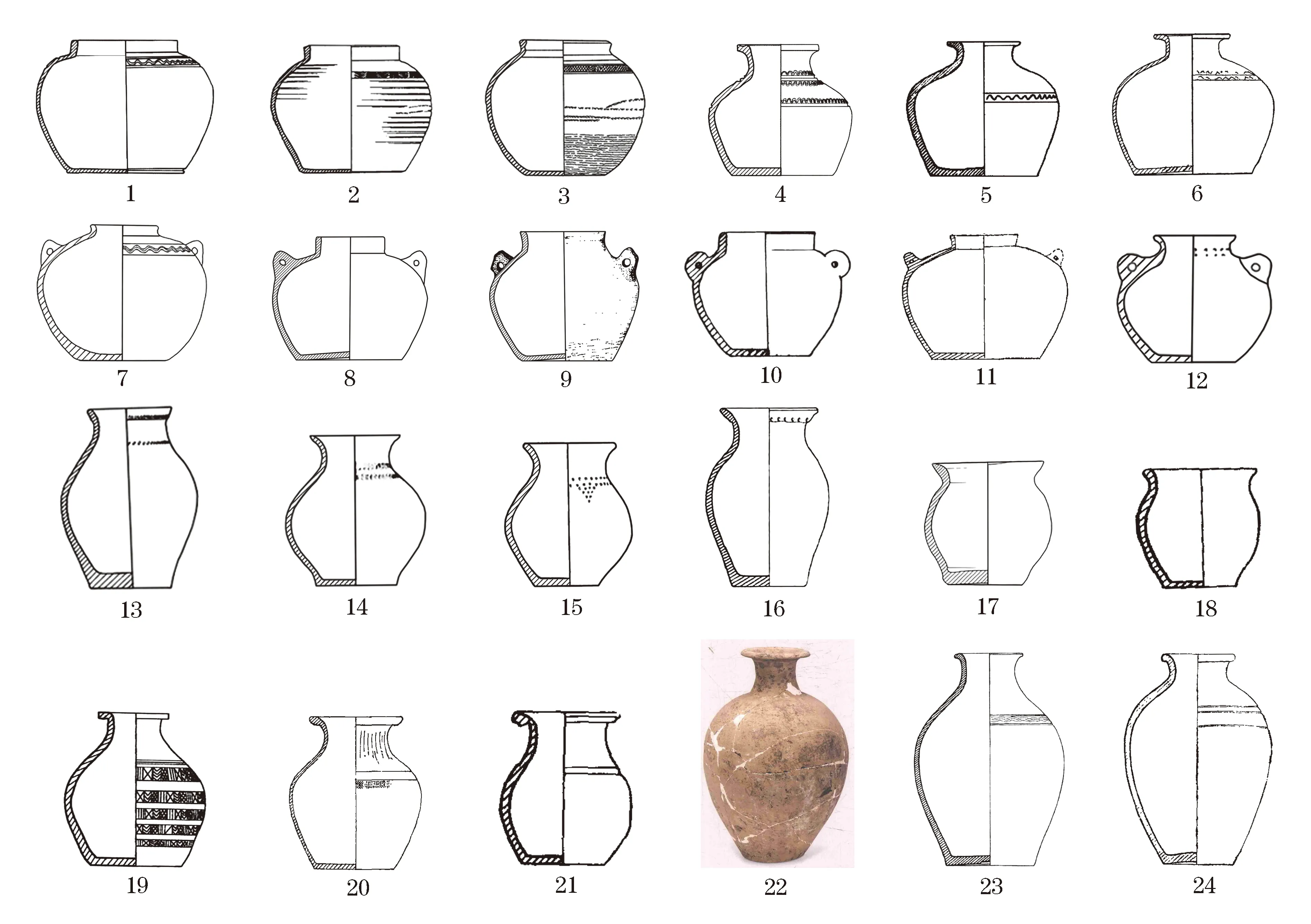

密云果园M1等墓随葬的矮领大平底罐、延庆大榆树M1的高领平底罐以及房山窦店M12等墓中的矮领双耳罐,肩部均饰有水波纹(图二,1、4、7)。陶器表面,尤其肩、颈部位装饰水波纹,是汉代匈奴陶器的重要特点,在漠南和漠北都有广泛分布,涉及的器类也十分多样。北京地区所见三种水波纹罐的形制均为汉式。矮领大平底罐是北京汉晋墓葬中最常见的器物之一,在东汉早期的亦庄X11M30就已有随葬(图二,3),并一直沿用至西晋,亦庄新凤河M1∶1除器表无水波纹(图二,2),器形与密云果园M1∶10相差几无。高领平底罐和矮领双耳罐非北京本土之物,而多见于长城地带的东汉魏晋墓葬。如山西原平北贾铺M1、右玉善家堡M4等早期鲜卑墓中随葬的高领平底罐不仅器物形制与大榆树M1∶25相近,而且腹部也装饰有水波纹(图二,5、6)。有研究指出,这类罐的形制虽为汉式,但装饰了匈奴特征水波纹,应表现了匈奴文化对长城地带鲜卑墓葬的影响。矮领双耳罐在山西朔县GM233、离石马茂庄93LM4等东汉中晚期墓葬中已有随葬(图二,8、9),并影响了察右后旗三道湾M113、科左中旗六家子墓群等早期鲜卑墓葬(图二,10、11),属于鲜卑墓葬中的汉文化因素。但与窦店M12∶1和亦庄X10M37∶1器表装饰水波纹不同,长城地带的矮领双耳罐多为素面,文化因素单纯。而在北京的考古发现中,目前,仅房山立教村M3和通州路县故城出土的矮领双耳罐为素面,其余均有纹饰,表现出长城地带汉式器与匈奴文化因素的融合。除具有匈奴风格的水波纹,顺义大营村M8的矮领双耳罐肩部饰两周戳点纹(图二,12),而肩、颈饰戳点纹的做法又是鲜卑陶器的典型特征,在早期鲜卑遗存中十分普遍。因此,大营村M8的双耳罐又表现出了鲜卑文化因素与长城地带汉式器的融合。

另外,延庆西屯M41和东王化营M12随葬的敞口罐也装饰有戳点纹(图二,13、14)。这两件敞口罐形制接近,口径小于腹径而接近底径、短颈内束、弧腹、平底。类似形制的陶罐多见于长城地带的早期鲜卑墓葬,如巴林左旗南杨家营子M15∶5腹部略扁(图二,15),与东王化营M12∶2相似;察右前旗东滩M1∶1腹部略长(图二,16),与西屯M41∶10近似。因此,可以说,西屯M41和东王化营M12的敞口罐,从形制到纹饰都具有鲜卑文化特征。密云大唐庄M12的敞口罐器表无纹(图二,17),其形制相较于东王化营M12∶2,口径更大,接近腹径而大于底径,与科右中旗北玛尼吐M41∶1基本近似(图二,18),也应是鲜卑式器物。

延庆大榆树M1的侈口平沿陶壶,侈口、平沿外展、鼓腹、平底的形制特点与六家子、北玛尼吐M40等早期鲜卑墓葬中的侈口舌唇壶颇为近似(图二,19—21),并且腹部的压印几何纹也颇具鲜卑风格。有研究者根据这类陶壶的分布地域主要集中在内蒙古东南部和辽西一带,并成为了后来的三燕文化墓葬中的代表性器物,推断这类侈口壶与早期慕容鲜卑有关。

除以上各类陶罐、陶壶,路县故城墓地出土的小口陶壶,外形为小口微侈、细颈较短、鼓腹瘦高、小平底(图二,22),不见于北京东汉魏晋墓葬,而与准格尔旗大饭铺M2、神木大保当M5等墓随葬的小口壶近似(图二,23、24),这类小口壶被认为是匈奴文化的典型陶器。由此可见,路县故城墓地出土的小口壶应也具有匈奴文化因素,遗憾的是,墓葬详情尚未公布,无法对墓葬文化属性和墓主人族群属性做进一步分析。其余日用器,还常见有侈口鼓腹罐和侈口弧壁盆,这两类器物均广泛流行于北京汉晋时期墓葬,是北京本土文化中的典型陶器。

图二 随葬日用陶器举例1.密云果园M1∶10 2.亦庄新凤河M1∶1 3.亦庄X11M30∶1 4、19.延庆大榆树(M1∶25 M1∶1) 5.原平北贾铺M1∶9 6.右玉善家堡M4∶5 7.房山窦店M12∶1 8.朔县GM233∶6 9.离石马茂庄93LM4出土 10.察右后旗三道湾M113∶1 11、20.科左中旗六家子墓群(M∶38 M∶92) 12.顺义大营村M8∶7 13.延庆西屯M41∶10 14.延庆东王化营M12∶2 15.巴林左旗南杨家营子M15∶5 16.察右前旗东滩M1∶1 17.密云大唐庄M12∶2 18.科右中旗北玛尼吐M41∶1 21.北玛 尼吐M40∶1 22.通州路县故城周边出土 23.神木大保当M5∶10 24.准格尔旗大饭铺M2∶1(1—18.罐 19—24.壶)

四、墓葬文化属性分析

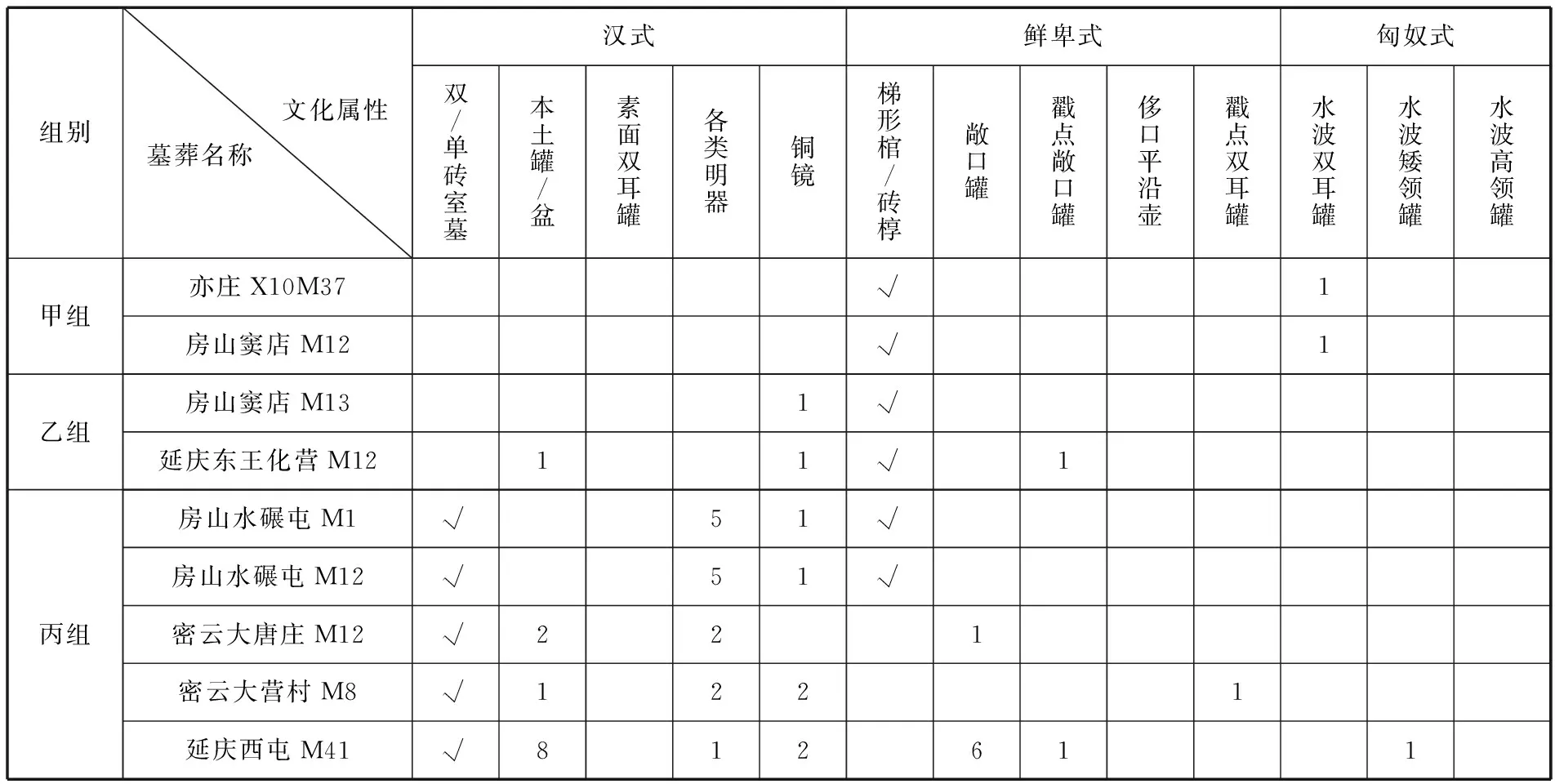

根据前文分析,以上14座墓葬所包含的文化因素大致可分为汉文化因素、匈奴文化因素和鲜卑文化因素三类。其中,汉文化因素内涵最丰富,包括砖室墓,随葬品中的侈口鼓腹罐、素面矮领双耳罐、侈口弧壁盆等日用器以及饮食、生活、模型等各类明器和各式铜镜。鲜卑文化因素次之,包括梯形砖椁墓、梯形土坑墓、梯形棺,以及(戳点纹)敞口罐、戳点纹双耳罐、侈口平沿壶等日用陶器。匈奴文化因素相对简单,主要表现为陶器肩、腹饰水波纹,仅见于双耳罐、矮领罐和高领罐等日用陶器,且三种陶罐的形制均为汉式,表现出匈奴文化与汉文化渐趋融合的特点。以上各墓的文化因素构成不尽相同,通过对各墓所含文化因素的内容和数量的统计(表一),可将其分为四组。

表一 墓葬形制、随葬器物类型、数量统计表

1.甲组

仅见北方草原文化因素。

包括亦庄X10M37和窦店M12。两墓规模较小,墓主应为普通庶民。墓葬面貌近乎一致,均为梯形砖椁墓,展现出鲜卑文化的特点。随葬品仅有1件具有匈奴装饰风格的水波纹双耳罐。通常墓葬形制所表现的丧俗相对于随葬品更趋传统、保守,更难改变。故决定这两座墓葬文化属性的还应是鲜卑风格的梯形砖椁墓,反映出墓主人对鲜卑文化的认同。而日用陶器所展现的匈奴装饰风格与长城地带汉式器的融合又显示出两墓墓主与长城地带的渊源。结合东汉之后长城地带匈奴、鲜卑势力消长变迁的历史背景,以上两墓的墓主或为早先已加入鲜卑军事联盟的匈奴人。

2.乙组

以鲜卑文化因素为主,兼具汉式器物。

包括窦店M13和东王化营M12两座。墓葬规模与甲组近似,墓主亦为普通庶民。窦店M13为梯形砖椁墓,东王化营M12为梯形土坑墓,均具鲜卑风格。窦店M13的随葬品仅有1件“位至三公”对夔纹铜镜。此类汉式铜镜的分布范围极广,在两汉的匈奴墓葬和早期鲜卑墓葬中均十分常见。因此,体现窦店M13文化属性的还应是鲜卑风格的梯形砖椁墓。东王化营M12的随葬品中汉式器略多,除“长宜子孙”蝠纹镜外,还有1件具有本土文化特点的鼓肩平底陶罐。考虑到墓葬形制的相对保守性,并且随葬品中还有鲜卑式戳点纹敞口罐,因此,东王化营M12还应是以鲜卑文化为主导。综合以上分析,乙组两墓的墓主人或为迁入塞内的鲜卑部众,仅在有限的日常生活层面接受了北京本土文化。

3.丙组

以汉文化为主,兼具鲜卑文化特性。

共5座,包括水碾屯M1、水碾屯M12、大唐庄M12、大营村M8和西屯M41。从墓葬规模和随葬品数量看,墓主人的身份地位应在甲、乙两组之上。水碾屯M1和M12的随葬品均是典型汉式器,墓葬形制也为汉式的单砖室墓,但葬具为鲜卑式梯形木棺。大唐庄M12和大营村M8的墓葬形制为汉式砖室墓,随葬品中汉式器也占绝对优势,但在最贴近日常生活的日用器中都有鲜卑式器物。延庆西屯M41的情形与之近似,只是日用陶器中不仅有鲜卑式敞口罐、戳点纹还有匈奴式水波纹罐,但数量上还是鲜卑式敞口罐更多。整体而言,本组墓葬均以汉文化为主导,然而考虑到北京地处幽州塞内,汉文化因素虽多,但决定墓主人身份的可能还应是其中的北方草原文化因素。据此推断,本组墓葬的墓主人或为有一定社会地位的鲜卑人,他们已不同程度地融入了北京本土,并认同了汉文化。

4.丁组

以汉文化为主,兼具匈奴文化特性。

共5座,包括果园M1、大营村M1、M4、大榆树M1和立教村M3。从墓葬规格看,墓主人的身份地位当与丙组相近。果园M1和立教村M3为单砖室墓,其余3座规模略大为双室墓,墓葬形制均为汉式。大营村M1破坏较严重,但从与之近似的M4看,两墓随葬品中的各类明器和变形四叶蝠纹镜均为典型汉式器,矮领平底水波纹罐表现出匈奴文化与北京本土文化的融合。大榆树M1随葬的汉式明器种类极为丰富,汉文化特征突出,而日用器中有1件鲜卑式侈口壶和2件匈奴装饰风格的水波纹罐,北方草原文化也很鲜明,其中的侈口壶还与慕容鲜卑有关,文化因素构成复杂,在数量上匈奴文化因素略胜于鲜卑文化因素。果园M1和立教村M3的随葬品以汉式器为多,但日用器中均有匈奴风格的水波纹罐,立教村M3还有长城地带的素面双耳罐,反映出墓葬文化的多元。整体而论,本组墓葬的文化属性与丙组相近,也是以汉文化为主导,但墓主与匈奴文化的联系更紧密,或为早期加入鲜卑联盟的匈奴人,迁居入塞后较深入地融入到了汉地文化之中。

综上所述,以上四组墓葬的墓主中可能有汉晋时期迁徙塞内的鲜卑部众,也有早期加入鲜卑军事联盟的匈奴遗众。他们徙居幽州塞内,在长期与汉杂处的过程中,除少数等级身份较低的群体还保持着鲜卑葬俗,其余大多已接受并认同了汉地文化,仅在日常生活层面留有草原文化的印记。

五、结 语

北京魏晋墓葬中北方草原文化因素的形成,当与这一时期北京所处的沟通中原与草原的枢纽地位有关。东汉建武二十五年(49年),光武帝采纳班彪建议,“始复置校尉于上谷宁城,开营府,并领鲜卑,赏赐质子,岁时互市焉”。作为管理北方草原事务的中心,此时的北京是长城内外政权互动与民间交流的前沿重镇。

东汉晚期,鲜卑崛起“尽据匈奴故地”,匈奴遗众皆改称“鲜卑”,北方草原形成了以檀石槐为首的军事联盟。汉末灵帝光和年间,檀石槐死,鲜卑轲比能部复兴,再度统一漠南草原,即《三国志·魏志·乌丸鲜卑传》所记的“后鲜卑大人轲比能复制御群狄,尽收匈奴故地。自云中、五原,以东抵辽水,皆为鲜卑庭。”轲比能部在崛起过程中,曾向曹魏示好以表归附。延康元年(220年),轲比能向曹丕献马,受封为附义王,次年又将流落鲜卑的中原庶众送还代郡、上谷郡,并请开互市。这些举措原本意在军事或政治,却也促进了长城内外的人员流动与文化交流。北京的考古发现中具有北方草原文化因素的墓葬正出现于这一时期。3世纪后半叶到4世纪初,鲜卑诸部中,毗邻北京的段部逐渐强盛,《晋书·段匹磾传》记载:“其地西尽幽州,东界辽水。”从文献记载看,段部也是鲜卑诸部中与幽州势力过从最密的一支。幽州刺史王浚为求自固,曾“以女妻鲜卑务勿尘”,并在晋穆帝时,上表请封段务目尘为辽西公。与此同时,段部也曾多次随王浚参与幽州的军事行动。建武初,段匹磾讨石勒,甚至自领幽州刺史。段部鲜卑在幽州的势力可见一斑。据民族史的研究,段部并非单纯的血缘部族,而是由鲜卑、匈奴、汉人等多民族组成的地域集团。由是观之,北京魏晋墓葬所见草原文化因素中鲜卑文化与匈奴文化兼而有之的特性,抑或与活跃于幽州的段部鲜卑有关。

总之,自3世纪初起的百余年,北京不仅是中原北控草原的军事重镇,更是长城内外交流互动的前沿平台。透过墓葬所见北方草原文化因素虽无法揭示这一历史进程的全貌,但亦可对文献记载之外草原部众与塞内庶众的错居杂处与交往融合窥见一斑。

注 释:

① 侯仁之主编:《北京城市历史地理》,北京燕山出版社2000年,第35页。

⑤⑩倪润安:《三国至隋唐五代时期考古》,《中国考古学年鉴·2020》,中国社会科学出版社2021年,第108页。

⑦ 北京市文物研究所、密云县文物管理所:《北京密云西晋墓发掘简报》,《文物春秋》2012年第6期。

⑧ 北京市文物研究所、密云区文物管理所:《北京密云西晋墓发掘简报》,《中国国家博物馆馆刊》2019年第3期。

⑨ 北京市文物研究所:《北京延庆大榆树西晋墓发掘简报》,《北京文博文丛》2019年第4期。