日本江户后期人口增殖政策与思想

费清波

摘要:享保饥馑后至幕末期,日本全国多地受灾害疫病、堕胎溺婴、离农离村等因素影响出现了人口增长停滞现象。各藩为纾解由此引发的经济、政治困境而普遍开展育子改革,其中,水户藩在宽政·文化期及天保期,推出了育子救济、人口监管制及堕胎溺婴禁令。旨在促进人口增殖的论述亦以农本主义人口论为基础,随改革大势而发展。在遏制堕胎溺婴和挽救农业人口流失的过程中,水户学者的人口增殖论从依据仁政思想而对个体施加伦理教谕,整肃行政作风,发展为从农政论中汲取压抑离农离村现象的方策。最终在外患逼迫下,融入幕末的国家主义讨论语境,将人口当作维护藩国利益、保障国防安全的资源,将生育视为展现日本优越性的神之恩赐。其从私人化到公共化再至神圣化的演绎过程,不仅是江户后期内外环境变化下的产物,亦是近代战时生育动员理念之滥觞。

关键词:江户后期;人口增殖;水户藩;育子策;人口思想

中图分类号:K313.4;C924文献标识码:A文章编号:1004-2458-(2023)01-0013-11

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2023.01.002

引言

如何促进人口有效增长不仅是当今日本面临的要务,在以农本经济为主的江户时代,人口多寡直接决定米谷产量,关乎社会经济水平的高低,因此也是幕府及各藩关切的事务。幕藩政府既重视人口统计,亦根据人口变化推出相应政策予以保障。

既有研究普遍认为,江户时代人口的基本形态为“多生多死”,即高出生率,高死亡率,低自然增长率[1]。在时间维度上,经历了由江户初期的人口爆发期[2]到18世纪末至幕末的人口停滞期[3]22-23这两个阶段的发展。江户时期幕府的全国人口统计与历史学者对宗门改账、人口改账的整理,为相关研究提供了数据基础,其中,高桥梵仙整理考察了近世二十余藩国的人口情况,后继学者则将研究拓展至环境灾害、婚育习俗等领域。值得关注的是,高桥梵仙还以“水户学派的人口思想”为题列传式地归纳了水户学者的人口论,并计划专门研究日本人口思想,但最终却未能付梓,后人研究也鲜有涉及,但这种尝试无疑为近世日本人口的历史考察提供了新视角。

思想是时代的产物,人口思想亦然,它与所处时代的人口状态交互影响。尤其是前工业社会,在统计技术、医学卫生条件落后的情况下,人口与宗教、哲学、政治的联系尤为紧密,虽与近代以来人口理论相比有难成体系之嫌,却侧面反映了前近代社会的独特诉求。因此,明晰人口状态与政策是梳理人口思想的必要前提。水户藩在人口减少的危机下进行了历经三代藩主的育子改革,水户学者的人口论不仅植根于改革需求,也随着幕末日本内外环境的变化而发展。将水户藩的人口状态、育子策与人口论作为整体考察,或可对近世人口情势起睹微知著之用,并助益从人口视角审视近世日本由幕藩制国家向近代民族国家发展的理路。

一、江户中后期的人口停滞及其动因

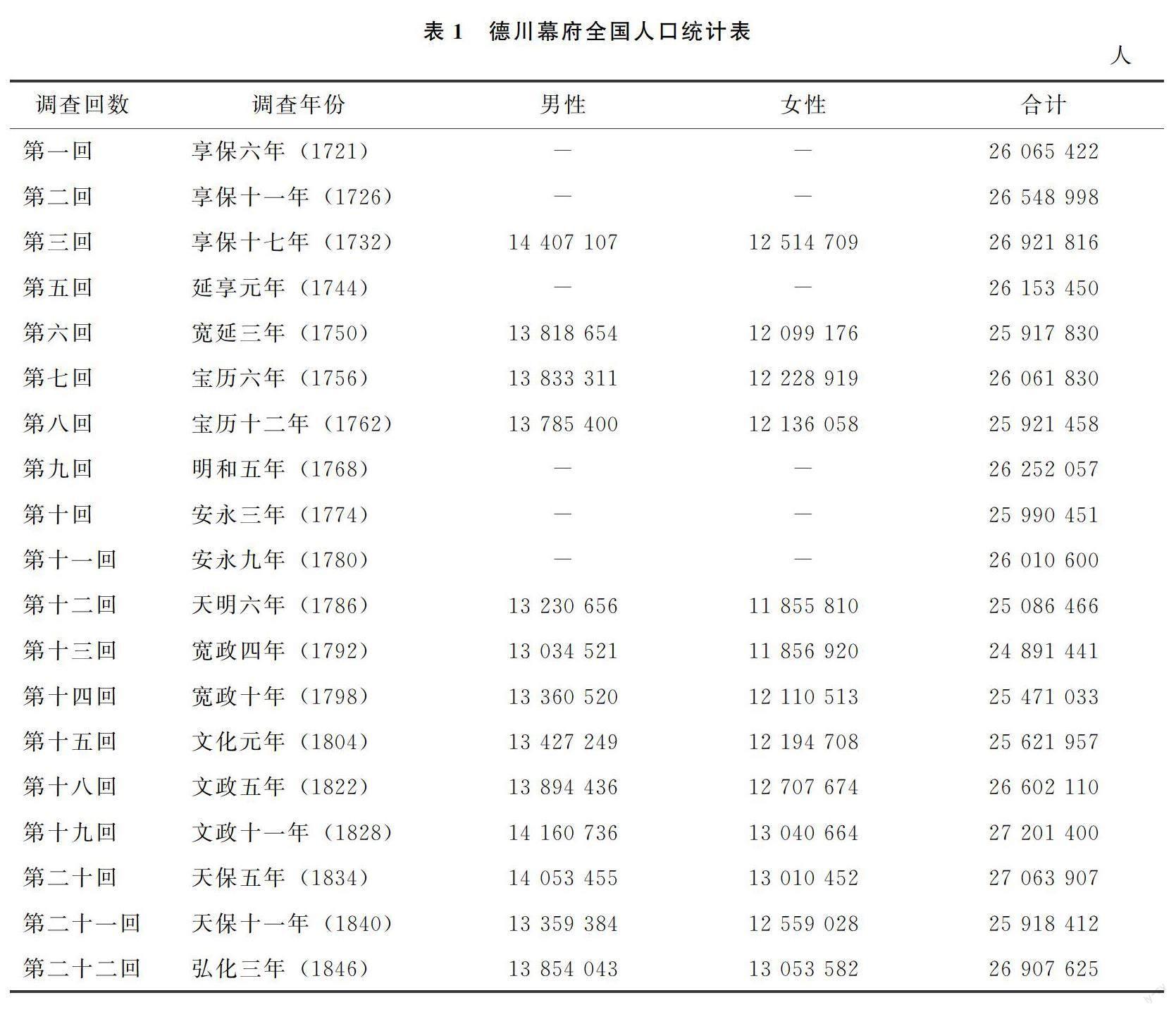

尽管幕府的全国人口调查(表1)缺少元文三年(1738年)第4回,文化七年(1810年)第16回,文化十三年(1816年)第17回的数据。学界普遍采用的19回统计数据是关山直太郎等历史人口学者根据多种史料记载总结研究后的结果。存在着诸如不计公家、武士人口,各地未成年人统计标准不一以及缺乏流动人口统计等缺陷,但其仍是宏观考察江户时代人口状况的主要依据。现存的19回统计数据中共有8回较前次数据减少的情况,其中有4回处于享保、天明、天保三大灾害集中爆发期,即享保十七年(1732年)至延享元年(1744年)(蝗灾、饥馑);安永九年(1780年)至天明六年(1786年)再至宽政四年(1792年)(冻灾、饥馑);天保五年(1834年)至十一年(1840年)(饥馑、疫病)。其中,天明饥馑期前后的人口递减现象尤为明显,且影响时间较长,江户中后期的人口论亦多出于此时。

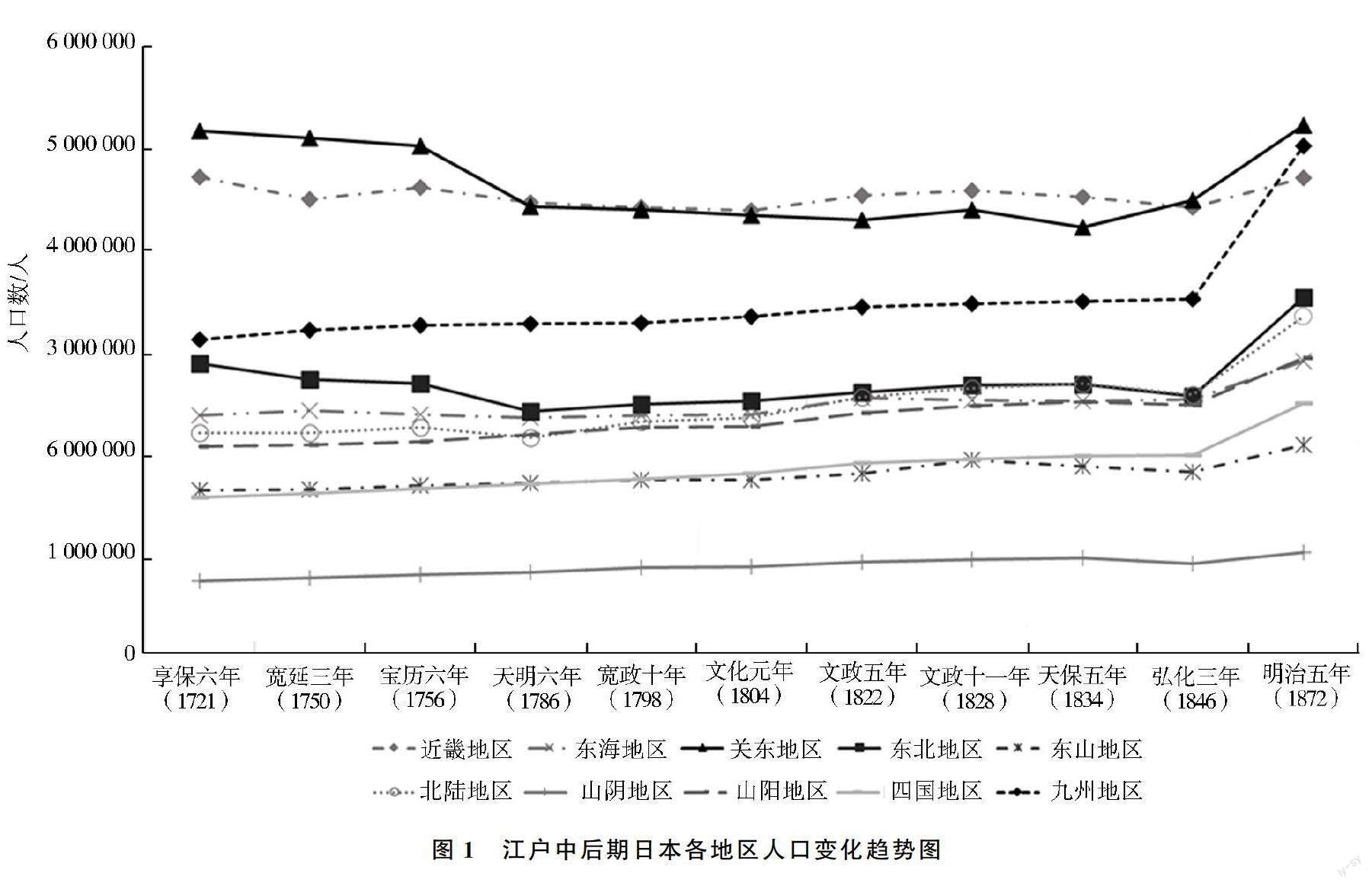

由于幕府的完整调查数据是非公开的,对学者及藩官而言,人口减少的认识来源于区域性人口数据分析。出羽地区幕府领代官添田一郎次曾描述其辖区内人口减少的实景:奥州、常州总高58 600石的村落,从文政五年(1822年)至天保二年(1831年)平均每村每年减少300余人[4]。类似数据在同时代日本东北、关东等地区的记录中亦频繁出现。结合图1观察,天明六年(1786年)至弘化三年(1846年)间,局部地域出现人口短时负增长,长期增长缓慢或停滞的现象,其中关东地区尤甚。

藩领大部位于关东平原常陆国北部的水户藩,摄久慈川、那珂川两河腹地,向以农耕为主业,农业人口的多寡直接关系藩政兴衰。水户藩农村总人口(见表2)在享保期达到峰值,此后至天保期藩政改革前,呈持续减少趋势。享保十一年(1726年)至宽政十年(1798年),总人口减少了89 290人,其中男性减少人数达50 600人,长期人口负增长致使乡村荒芜肃杀。文政三年(1820年)至天保十四年(1843年)的二十余年间,水户藩的内高减少达65 000石内高:江户时代,相对于幕府认定的石高(表高)而言各藩领真实的石高。由藩自行检地得出,作为向贡赋对象实际征收的基准。受新田开发,农业技术进步等因素影响,常出现内高超过表高的事例。水户藩领的石高(表高)在庆长十四年(1609年)为25万石,元和八年(1622年)加增为28万石,元禄十四年(1701年)通过开發新田等途径增加到35万石。。藩政府常于大灾年减免贡赋以示体恤,而使引高引高:因天灾或各种原因无法缴纳年贡的地高,从村高中扣除,以减轻农民的年贡负担。常年居高不下,文政九年(1826年)的引高高达40 621石,天保初年也达30 000余石上下[5]593。藩政府曾多次向幕府申请借款以赈济灾民,债务积累与入不敷出使藩财政陷入恶性循环。

灾害疫病是人口自然减少的主因。历史人口学家通过对比灾害年与平常年的人口状况,认为从东奥羽到北关东的东日本地区,人口增减受灾害影响极大[3]26-30。就水户藩而言,德川治保统治期(1766—1805)内,共发生至少6次洪灾、5次旱灾、4次风灾、2次冻灾、1次地震[6]。霍乱、伤寒等次生疫病也使灾区出现大量绝户、迁移现象。例如,太田村东中町的勘右卫门家,原有7人,明和元年(1764年)8月后的3年间,有4人因疫病或饥饿死亡,剩余3人于安永三年(1774年)流落至本藩西宫村[7]134。与此类似的因死亡或贫困卖身而家族零散、不复稼穑的记载屡见不鲜。

离农离村对人口的影响应同样被考虑[8]。灾祸下的流民、受苛酷年贡与特权商人双重盘剥的破产百姓、前往他藩他所的务工经商者,这些离农离村人口中有大量长期离村、不知所踪者无籍可查,只表现为账面上的人口减少。离村现象的加剧同时引发了乡村内部的阶层变动。在宽政期的北关东,劳动雇佣成本高涨使旧兼并地主陷入经营困难,而随货币经济崛起的从事耕种、商业的兼业豪农成为主流[9]。低持小农亦有“弃耕年贡率高之肥田,重商倾向增强”[10]的新动向。自上而下的社会经济结构变动,对农家育儿数量的变化有直接影响,亦是人口限制的诱因,而间接阻滞了人口增殖。

人为的人口限制行为,即堕胎溺婴,在江户后期已成“奥羽、常陆、下总、上下野州等东部六国”[11]的区域惯习。一般认为灾祸引发的困窘与之直接相关。天明至天保两大饥馑期间,东日本各村的无土地者与少于3石的低持小农,平均育子数为2~3人,低于持高3石~10石的中农及10石以上家庭的3~4人[12]74。与贫穷者无力养育多子不同,乡民中略富者视堕胎溺婴为维持生活水准的节育措施。宽政三年(1791年),水户藩久慈郡的育子上書称:“收入中等且有强欲者,嫌弃孩子在二三岁前妨碍妻子劳动,产生额外费用;无论贫富……担忧子嗣成年后若立分家,生计将渺茫。”[13]804除经济因素外,相关道德禁忌的缺位滋长了人为限制人口的风习,婴孩非人观使民众对溺子的伦理问题几乎毫无怀疑。

江户后期局地的人口减少或停滞状况,是自然环境、社会经济结构变化与人为抉择等多重因素交织的结果。当天明饥馑后,如水户藩等困于人口减少的藩国,已开始推行促进人口增殖的政策,其大体从经济救助、育龄者监管与禁止堕胎溺婴等方面展开。

二、水户藩的人口增殖政策

水户藩的人口增殖策,可追溯至德川宗尧时期(1705—1730),但当时仅颁布了堕胎溺婴教谕,系统的育子策肇始于德川治保时期(1751—1805)的育子救济,并随着德川齐昭细化救济金额及对象,严格施行育龄者监督而趋于形式上的完善。

以经济补贴鼓励育儿是近世幕府及各藩广泛施行的育子策,其发放对象是多子极穷者。18世纪前半期,仙台、水户等地已有藩官请愿为穷困多子家庭提供米金,资助其育子。天明饥馑后,育子救济随着各藩赈灾救济系统的建立而被制度化。

水户藩于安永七年(1778年)首次发放育子补贴,德川治保命令向下属四郡发放“育子稗”4 000石,以抚慰3子以上农家,又于宽政三年、四年(1791年、1792年)共拨付“育子救金”1 400两[14]593。此举在非灾害年使新生人口明显增长,却因基金不足、发放对象遴选标准混乱而难以为继。因而当德川齐昭欲重启该制度时,对发放方式及发放对象规划了严苛细则:

1.生三子时,赐金三分。四子以上,依次赐金二分。据困窘状况,勘辨以增减金子。

2.据管辖役所,有三年一次赐给者。若一次性赐给,亦可于总金额上贴补差额。

3.生六子,十五岁者不可赐给;生七子以上,十五岁者亦可赐给。七子家庭,赐给金额三两,尤为贫困者需临时考虑。

4.抚养三子以上者,子女已至十六七岁以上,能助家务者除外,从十五六岁以下第三人始赐给。[15]440-441

由于补贴开销极大,其并非全部由藩财政承担。藩主常以私人收入支援育子基金,但多数资金源于富农豪商的捐献和贷款。水户藩野口村的豪农兼纸商关泽政英在1783年至1803年间,向29个村的穷困多子家庭提供了无息贷款金1 092两[16],由此被藩主任命为野口村庄屋和管辖邻近18村育子事宜的山横目山横目:与后文提及的大山守职责类似,是佐贺藩、水户藩保护监督山林的役人。在育子改革过程中曾一度被赋予监督育儿的职能。。此外在会津藩等地,领民众筹亦是育子金的来源之一[17]。

以经济补助促进人口增殖的另一手段是鼓励分家。德川齐昭寄希望于通过财政支援改变民众对分家的抵制态度,“付一人十两以分家,十人百两,百人千两,五百人五千两……若一年取五百人分家,富裕者自将歆羡追随而分家”[15]443。以此实现增加领内户数、开垦荒地的目的。分家规则大致为:(1)育七子以上(含七子)者,取次子、三子中一人分家。分家资金最高15两,一般给予7两,房屋建筑用木材由御立山(藩属林)赐予。(2)育七子以下(至六子)者,依经济情况准许分家[15]447-448。

在该制施行的5年(天保五年至九年,1834—1838)中,分家总户数为640户,资助金达5千余两。实效或未达预期,但新制对分家的支持,不仅有助于转变“给予多子继承权乃愚行”的认知,也表明了政府抑制那些因担忧“若育多子,财富将削弱”[18]而控制家庭人口规模等行为的决心。

与救助并行,通过流动人口管理与掌握孕妇情况以监管育龄者,是保障人口增殖的基础。宽政期后幕府及各藩以人返令管理流动人口。水户藩在正德二年(1712年)、安永二年(1773年)与宽政五年(1793年)先后出台了20条管理条例,依托各级户籍调查,规定各种离农离村现象:外出务工者需经支配役所审批方可成行;限制工匠学徒、见习商人的外出时间,并规定一年两次向原籍呈报行程;养子、婿养子的迁入迁出需由藩政府审批;行踪不明者则限期令其亲属寻找。不符规范者将按例遣返原籍,再犯者以死刑论处,并追责相关责任人[14]598-599。

另一监管政策是旨在掌握孕妇及新生儿情况的孕期监督制。天保期规定了每年3个以村为单位的妊娠数据呈报周期:正月至四月的数据,于五月三日前上报;五至八月的数据,于九月三日前上报;九至十二月的数据,于正月三日前上报。若流产或死胎,应写明原由,就近上报郡役所或大山守,同时由监管役人、组头、乡医联合签署说明报告[15]442。此外,德川齐昭力促改变原本以道德劝诫堕胎溺婴的预防措施而直接出台禁令,严令逮捕出售堕胎药及溺婴服务的助产者,并命令“犯洗子堕胎罪时,本人、产婆、组合五邻均以连坐之法论处”[15]450。

经育子改革,水户藩从鼓励生育与抑制堕胎溺婴两方面,形成了集救济、监管与法令于一体的人口调控体制。当统治者从私有财产或藩财政中拨付金钱、米谷奖励生育时,育子救济被赋予了仁政爱民的象征意义。当豪绅捐献钱财来补贴穷困邻里养育孩童,或当村民为村集体的育子基金集资时,生育的公共性随之提升。将育龄者、婴幼儿置于官方监控下,则明确表示生育已非私人事务,而是藩乃至国家关切的行为,育子策潜移默化地动员着民众并促进了藩国公共意识的树立。同时在思想领域,对堕胎溺婴的憎恶和人口减少的恐惧,因应着从纯粹农政改革到更全面激进的近代化民族国家建设的改革路径而不断变换。

三、人口增殖的思想流变

农业是幕藩制的经济基础,以农为本、重农抑商是幕府、地方藩与知识群体的普遍共识。人口观方面,认为农民乃国家莫大力量,农业生产力高低完全取决于农民人口多寡,越富庶越有利于提升产能、厚殖国力。在18世纪70—90年代多地农村人口锐减的背景下,类似观点不仅扭转了原本对人为人口限制莫衷一是的看法,亦成为人口增殖的指导思想。以此为前提,以水户藩农政学者为代表的学人群体,从仁政思想、农政论与国家主义等层面出发,就如何促进人口增殖而建言献策。

在增殖人口的语境中,堕胎溺婴被视作非道德性行为,不仅是私德有亏的产物,亦是公德缺失的体现。如何以德教民遏制恶习,基于仁政思想的人口论便由此展开。各类育子教谕常以儒教道德与自然秩序的互释关系阐释堕胎溺婴的残酷,如德川治保所说:“禽兽尚爱子,况于人乎?若溺子,则如禽兽般恶劣。”[6]582其用动物类比溺婴者,说明此行为泯灭人性的特点,而赋予育子改革道德合理性。同时,施政者的形象亦依据伦理规范被重塑。水户藩的领民最初以抵抗、不信的态度质疑育子策,认为“藩主仅以人口减少,田地荒芜,致其损益,而监督民众育儿”[13]805。为更正这种将私人利益与统治阶层收益迥然对立的观念,藩主告谕试图表明改革初衷是藩主将为违背伦理行溺婴而遭受应报之人所承受的痛苦而悲伤[13]805。统治者积极参与育子奖励的行为也被宣扬,德川治保曾在以育子闻名的平矶村,将随身财物颁赐各家儿童以示表彰。藤田幽谷评之为“仁政之始”,使“好生之德,恰于民心”[19]374。

除道德劝诫外,人口多寡被改革派视作衡量政府治理能力的标准,堕胎溺婴被归咎于恶政。太田郡郡宰高野世龙控诉宽政期“诸小吏不负责”“藩命难下布”与“令行不一”的行政作风,揭露村吏克扣育子金、刁难村民申请救济以及对孕期监管“一日令十日懈”的执行态度[13]188。他引据东汉陈寔、西晋王浚促百姓产育的掌故,敦促役人认真履行监管恶习、奖励育子的职责。类似观点成为严正吏治的绝佳论据而投射在宽政十一年(1799年)出台的废除代官制、简化救济流程的郡制改革中。

对个体施加教化,以人伦道德约束藩主及各级官吏,整治不良行政作风的人口增殖论及育子策,构筑了以道德价值取向为决策基准的育子改革阶段。不过,随着农村凋敝对藩国统治的动摇愈深,单纯的农业伦理约束愈显无力,以农政改革为目的的学者,开始从经济角度思考挽救农业人口减少的对策。

小宫山枫轩等在宽政郡制改革中被提拔担任地方要职的农政实践者们,主张以市场收益为准则,开展集约型经济作物种植及林产品商业化,以富民政策促进育子、归农。在小宫山枫轩看来,虽然堕胎溺婴归根结底应以教化約束,但应首先保障农家经济的稳定。为此,他在治下的红叶郡(组)开展农林殖产化改革,利用与江户市场间水路运输的便利条件,输出薪炭、木材、编织物,收益颇可观。该郡呈现出“户口大增,田野广阔”[20]的图景,是当时从荒废中恢复的乡村的典型。

但这种富民实践仅是区域性实验,小宫山枫轩所属的立原派学者集团在藩内党争的失势及灾祸等非经济因素阻碍了它的延展。不惟如此,这种等待民间财富充实再行构建藩财政的方法,因即时收益甚微,改革期漫长,无法满足紧急的财政重建目标,而被批评为“迂远而无益于济时之急务也”[19]128-129。而对传统的农本主义者来说,富民实践的收获正是其所畏惧的、侵蚀农业生产秩序的经济作物种植与商品生产流通的进一步发达,这不仅会对建立于石高制上的财政系统威胁愈深,更会因存在四民秩序动荡之隐患而被幕藩统治者所提防。

与之相对,以藤田幽谷为代表的激进农政论者,将兼并引发的贫富悬殊与在乡经济发展带来的奢靡风气视作农业人口减少的根源。幽谷直指:经界不正使低持穷民担负高贡赋,有不堪重负者,常卖身奉公或弃耕从事他业;虽有受政府救济者,却因藩财政陷入“赈给少,不足治人;治人多,则缺国用;国用缺,则复重敛”[19]601-602的恶性循环而愈发困窘。此外,他在论及堕胎溺婴时,描述了乡民从衣物到玩具皆效仿豪农豪商的育儿标准,“若无法做到,不如不养儿”[19]141的育儿心理,将恶习阐释为在乡经济发展带来的拜金主义使然,而罪魁是“奢侈之媒介,损害民心”[19]197的商贾。

针对上述问题,藤田幽谷力主通过领内总检地重审土地的广狭肥瘦,核算粮产量与年贡负担,争取均平税赋以维护社会公平[19]190。他坚信“抑兼并”不仅能以正义之举宽慰“民心”,豪农失势亦将助益消除惰侈之风,使农民重拾勤俭忠义的农业伦理。如此,民众将自觉拥护包括育子策在内的改革新政。而对于离农离村现象,幽谷主张实行严正户籍管理与限制乡村营商的“急政”。他批评人口调查只记“账面上人数之增减,不计其人及着地勤于耕作之事,乃有名无实”[19]600-601。其观点实际上与荻生徂徕的主张如出一辙,即“使乡村里的人全体务农无一例外,使江户城里的人无一不从事工商业”[21],通过掌握人口动向,将农村、城市人口束缚于各自土地,从而扭转农业人口流失、城市人口过剩的状况,本质上是农本主义的流动人口管理论。而对乡村奢靡风气的警觉,令其设计了诸多针对兼业农家、乡村营商者的限制案,期望以此倒逼离农离村者回归耕稼。

与向个体施加伦理教化来治理人口减少的学者不同,藤田幽谷将人口增殖视作一种因遵循普遍性道德原理(均平),而激发了民众主观能动性(民心)后自得的结果。因此,他强烈诉求统治者具备“非常之英断”[19]651,以在危机中发挥责任伦理的力量,而对被支配者则不惜以超经济强制手段严防可能导致四民阶层异动、均平理想破灭的城乡流动和商品流通行为。幽谷之所以执着于获取“民心”的政治效果,是因为他将解决乡村危机视为应对外来威胁的前提,维护幕藩制已不只是改革目的,也是一种增强日本国家统一性理想的具象化表现。随着德川齐昭续任藩主,构成藩政改革中坚力量的幽谷门生将幽谷农政论悉数继承并付诸实践。但理论研究已非重点,如何使其在外患面前发挥“激励一国士大夫之术”[22]44的作用,成为后继学者的理论原点。在此形势下,人口增殖作为维护国家重要资源的行动而趋向标语化,在维护民族自立的方策中被不断提及。

人口问题上的国家主义叙述转向,并非水户学者所独有。18世纪90年代以后,日益严峻的内外形势与公共认同观念的成长,启发施政者和有识之人将生育与藩国利益相连,在育子策已将私人生育行为融入公共范畴的前提下,教谕生育乃维护国家利益的民众义务,人口限制则是不顾国家安危的自私行径。

上述观点最初以宣传语形式出现,例如,会津藩的育子金捐赠单印有“育儿乃国家繁荣之基”的标语[23]。原本在藩主告谕文中的“国之耻辱”“他国闻之亦感甚辱”[6]583等欲以他藩对恶习之鄙夷唤起本藩民众耻感的描述方式被应用于国家层面,而为禁止堕胎溺婴赋予了维护国家颜面和文化自尊的意义。国学者宫负定雄并不直接指责溺婴行为,而是通过塑造“外国之毛唐人闻之”这一他者认知,尝试唤醒集体性自我审视——以有违伦常之行导致人口减少、国家衰败将是“日本之国耻”[24]。

与此同时,受俄国南下威胁而研究北方问题的学者将人口视作施行拓殖、巩固海防的资源。经世学者本多利明,将虾夷地称作消化每33年19.75倍本多利明设定了一种有积极人口政策保障、无非正常死亡、无人为限制的理想人口环境,以33年为一周期,生育间隔为1年,计算一对夫妻在育龄阶段所产子嗣及其子嗣的产子数量总和,为原先的19.75倍。的全国人口自然增长率所带来的过剩人口的理想“属岛”[25]185-186。其利用现有人口同化土著社会,以其物产反哺全体民众的论述,是当时以拓殖转化内忧外患的理论缩影。但殖民的概念在当时仍显模糊,人口论述更多地隐匿于海防论中。水户藩探险家木村谦次以本藩育子改革经验为拓殖地人口政策之镜鉴,编撰了近世收录量最多的育子教谕书合集《恻隐语录》,并于其中陈述“建防守阵并屯戍”,驻守屯田兵与村民由各藩移民组成,鼓励多子生育的防御理念[7]299-300。德川齐昭执着于虾夷地拓殖,在向幕府请命镇守虾夷的上书中称:将以“万事皆为天下国家思虑而行”[15]278的开拓决心,通过安置无土庶民,设“育子馆”集中养育“城下町十里内外无人养育之子……遣馆中成长女子为同馆成长男子之妻”[26],以及促进无继承权武士于虾夷地土着的人口政策,以屯戍抵御沙俄。民众私人利益、藩国政治利益与日本安全利益在德川齐昭的虾夷地人口设想中达到了微妙的一致。

当育儿在文化和国防意义上被赋予维护日本的新内涵,根植于排外立场,致力于彰显日本优越性的人口论逐渐抬头。此论关涉婚姻形式、两性关系与血统亲缘,表现为借助传统观念或神话来阐释日本的“一夫多妻制”与“男主女从”对增殖人口独有裨益。它初现于水户学者会泽正志斋以阴阳论区分西洋、日本贵贱的论述中,将一夫一妻制称作“既不知阳一阴二之义,又不知重祖胤广继嗣”[27]的陋说。以男尊女卑、“贵者数少,贱者多”为前提,援引日月星辰数量各异、天唯一而地有万国与一夫多妻形成数理对应,又以一君二民的主从关系对照夫妇之别[28],以论证日本的婚姻形式既符合自然秩序原理,也契合政治伦理而优异于他国。这不仅迎合了水户藩对人口资源的亟需,也因在攘夷勃兴期对本土文化的高度认同而收获不少拥趸。而其后继者则从“记纪神话”中挖掘论据:国生神话中伊耶那岐命的“女人先言不良”被解读为规定婚姻中两性关系的“惟神之本教”;天照大神诏谕民众“欲使子孙弥益增广,是以夫娶妻妾,妇以夫为重”则被称作“神代以来之国风”[29]。

神代记事不仅是规范现实的工具,对神代血统的附会成为促进优生、提高人口质量的理想说辞。德川齐昭将婚嫁视为资源分配,要将有限的女子资源给予血脉优秀者,即主张“位贵者多妾媵侍奉……庶人只限匹夫匹妇”[30]259-260的贵者血脉扩张论。所谓“贵者”,即古之天子诸侯士大夫,当世士以上阶层人物。其血脉优秀的观点源于后期水户学祭政一致的国体论,在大尝祭的过程中,神代、今世犹如同日,参与祭祀的群臣“皆神明之胄,其先世事天祖天孙”[22]383,因此天然拥有高贵血脉。这实际是以神国观念为基,以优化血统为由而无视自然规律的社会达尔文主义优生观。

人口优越论在与神代的进一步联结中走向极端。在溺婴为神佛所不忍的传统观念之外,出现了试图通过阐释生育与神的绝对关系使之从人为决定的领域完全剔除的观点。如国学者铃木重胤与宫负定雄,前者将产子称为“皇祖天神之恩赐”[31],后者强调受孕并非人为而是神的意志。如此,不仅堕胎溺婴与渎神无异,生育子嗣更被赋予了一层个体对神赐潜能报恩的意涵。

江户后期水户学者的人口增殖论脱胎于农本主义人口观,确立于遏制堕胎溺婴和挽救农业人口流失的讨论中。从传统儒教伦理的范畴来看,它是针对社会堕落、执政不利而规范世风、整肃藩政的动力;继而在农业伦理式微、农村社会结构面临崩溃的情况下,成为推动农政改革,重整阶层秩序的强硬工具。随着国家意识的强化,对外患的担忧愈深,它被赋予了维护文化自尊与国家安全的意义。攘夷者描述其为富国强兵的必要因素;是阐释日本优越性,增强国际影响力的论据;也是捆绑私人、藩领与国家利益的纽带。在此基础上它最终与尊皇思想和国家主义合流,为近代生育语境的国家主义转向提供了参考。

余论

水户藩的人口增殖行动究竟收益几何呢?从总体上看,文化四年(1792年)至元治元年(1864年),水户藩领总人口呈波动的缓慢增长趋势,但较人口巅峰期仍有不小差距。从改革阶段的具体数据观察,文政初年时,年新生人口已從天明七年(1787年)以来的3 000余人大幅上涨并稳定在7 000余人[14]597。考虑到水户藩在宽延三年(1750年)后的人口调查均不计15岁以下者(天明六年除外),天保初年较大幅度的人口增长,应为宽政·文化期的改革收益。从茨城与那珂两郡的总和生育率(TFR)总和生育率:指平均每对夫妇生育的子女数。Fabian Drixler以每年200名来自各地的育龄女子为样本,估算了近世10个地域的总和生育率。茨城与那珂为水户藩下辖两郡,其推算数据较完整。来看,1790年代和1810年代皆有明显提升,前者由2.9增至4.0,后者由3.1涨至4.1[12]276-280,侧面反映了该时期育子策对新生人口增长的成效。与之相比,天保期的改革虽然规划更全面细致,但实际执行期仅有六七年,且受大饥馑、德川齐昭被处谨慎谨慎:江户时代,对公家、上级武士施加的限制其自由的刑罚。在一定期限内强制关闭宅邸门户,禁止被惩戒者外出,暂停其社会活动。等因素影响而屡历坎坷,水户学研究者但野正弘认为:“天保五年(1834年)的统计人口为242 000人左右,30年后的元治元年(1864年)是244 000人左右,几乎看不到变化。”[32]若结合享保饥馑后的人口发展趋势来看,人口策的施行确实助益了水户藩的人口增长,但止损之功大于增殖之用。

理论设计与社会经济环境的参差是人口策收效甚微的主因。那些固执地认为只要将农民束缚于土地,使流通经济有限发展即可解决人口危机的藩政主导者,对当时农业商品化、经济复杂化的认知极为僵硬。以至于德川齐昭及改革派学者于天保十三年(1842年)9月将乡村营商、外来商人取缔策终于和盘托出,以期回归德川光圀统治期间城下町商贸繁盛、乡村专事耕耘的美好图景时,旋即遭到乡民、藩吏的强烈抵制,最终只得于同年11月废止[5]410-412。城乡间的商业活动及藩国间的广域流通,使得农民对商品经济的依赖已不同于幕府初立时,简单粗暴地管制无法适应不断变动的幕末经济形势。类似反经济发展规律而行的朝令夕改,在天保期的水户藩不断上演,又怎能为人口增殖提供健康稳定的社会环境?

而意识到摆脱危机的关键在于扩大市场、增加财富总量以增强社会吞吐力的学者,无论是小宫山枫轩这样的富民实践者,还是如本多利明般提倡开拓海内外贸易以富国的经世家,都未得到应有的关注。利明曾受枫轩与其师立原翠轩之邀共同筹谋以那珂凑为中心港的关东海运贸易网,以增加水户国益[25]225-228,却因翠轩失势而终为泡影。实际上,在封闭而缺乏弹性的政治体制下,增殖人口的改革不过是对维护幕藩统治的基础——“本百姓”制的重复强化,而其只能由褫夺农民参与商品流通的权利来实现。即使并无党争,利明等人的理论仍会因对闭锁状态下既得利益者的潜在威胁而受人侧目。统治层的目标与现实之错位,学人理想与体制藩篱之龃龉,种种矛盾不断昭示着幕藩制之僵化已无法支配日本应对全新的内外形势。在此情势下,能够破解限制与矛盾的明治维新,可谓恰逢其时。

据推算,明治四十四年(1911年),日本人口已接近5 000万[33],江户后期的增长停滞已被扭转。但人口迅速增长使大正至昭和初期面临着消解过剩人口的难题,其手段由风靡一时的节育运动变为鼓动殖民扩张,并发展为向中国东北实施“武装移民”。随之出现的人力匮乏使幕末人口思想的沉疴再次浮现,“为国家生吧,繁殖吧”[34]等蛊惑性的动员口号不啻为幕末学者为藩国尊严、海防安全鼓励生育的升级版。皇国学者更尝试从故纸堆中搜罗能为战时生育国策背书的理论。昭和十五年(1940年),在皇纪二千六百年庆典的背景下,旧水户藩领茨城县举办了一系列旨在复兴水户学研究以弘扬皇道精神的活动。水户医者石岛绩以“执行兴亚建设大国策的过程中,痛感于对强化人口资源、医学设施之研究不足”为初衷,总结搜集水户藩的医学、人口史料而编纂成书,希冀从皇道精神的发源地水户汲取经验,“为克服时局困难提供助力”[35]。

实际上,水户学者对增殖人口的执著并未随藩领的消失而减退。明治时期,部分守旧学者就将促进人口增殖作为沿袭一夫多妻制的论据。栗田宽以大国主神正妻须势理毗卖所作述情和歌,说明一夫多妻制乃日本“古来之风俗”与国之本道,能“制造大势之人,制造为国奉公之人。无论本国,推至万国,以辉耀日本之武勇”[36],是极端民族主义的人口增殖论。《报知新闻》水户支局局长有马秀雄虽承认蓄养妻妾乃封建产物,于今难行,却歆羡于德川齐昭以过继子嗣提升水户政治影响力的血脉扩张论,而坚信增殖人口的政治效益。为使遭遇战时损耗的日本再次强大的人口国策得以施行,他主张应重新审视一夫一妻制,同时应参考战时德国、意大利对未婚、寡居女性的监管,进行生育管理改革[30]188-193。讽刺的是,一夫多妻制等宛如时代杂音的陈词滥调,却在战时生育动员的背景下被再次提及,战时逻辑的混乱与疯狂可见一斑。

为促进人口增殖而赋予生育国家化、神圣化的宣传在战时日本再次重演,而原本的幻想已为现实,演出的舞台已由各行其是的近世藩国变换为高度集权统治下的近代民族国家,施加的客体也由藩领内的数万民众变为全体日本人甚或亿万侵略对象,其影响之烈,波及之广已不可同日而语。

[参考文献]

[1]李卓.近代日本的人口状况与人口政策[J].日本研究,2011(4):51.

[2]鬼頭宏.人口から読む日本の歴史[M].東京:講談社,2000:84.

[3]速水融.歴史人口學研究——新しい近世日本像[M].東京:藤原書店,2009.

[4]関山直太郎.日本人口史[M].東京:四海書房,1942:148-150.

[5]水戸市史編纂委員会.水戸市史·中卷3[M].水戸:水戸市役所,1977.

[6]茨城県史編纂近世史第1部会.茨城県史料·近世政治編Ⅰ[G].水戸:茨城県史編纂委員会,1970.

[7]野上平.水戸藩農村の研究[M].東京:風濤社,1997.

[8]高橋梵仙.日本人口史之研究[M].東京:日本学術振興会,1941:288.

[9]小室正紀.草莽の経済史[M].東京:御茶水の書房,1999:195.

[10]茨城県史編纂委員会.近世史料II[G].水戸:茨城県史編纂委員会,1971:71.

[11]岩磐史料刊行会.岩磐史料叢書·上卷[G].福島:岩磐史料刊行会,1916:50-51.

[12]FABIAN DRIXLER.Mabiki: Infanticide and Population Growth in Eastern Japan, 1660-1950[M]. Berkeley: University of California Press. 2013.

[13]高橋梵仙.日本人口史之研究·第二[M].東京:日本学術振興会,1955.

[14]水戸市史編纂委員会.水戸市史·中卷2[M].水戸:水戸市役所,1969.

[15]水戸徳川家.水戸藩史料·別記(上)[G].東京:吉川弘文館,1917.

[16]常陸大宮市文書館.常陸大宮市近世史料集(七)[G].常陸大宮:常陸大宮市教育委員会,2016:62.

[17]松枝茂.会津藩の人口政策[M].東京:山一書店,1943:66-69.

[18]高萩郷土史研究会.長久保赤水書簡集[M].高萩:長久保赤水顕彰会,2016:122.

[19]菊池謙二郎.幽谷全集[M].東京:吉田弥平発行,1935.

[20]大内正敬.清慎録[EB/OL].[2022-02-11].国立国会図書館デジタルコレクション. https://dl.ndl.go.jp/pid/2537938.

[21]荻生徂徠.政谈[M].龚颖,译.北京:中央编译社,2004:18.

[22]今井宇三郎,瀬谷義彦,尾藤正英.日本思想大系53水戸学[M].東京:岩波書店,1973.

[23]太田素子.近世日本マビキ慣行史料集成[G].東京:刀水書房,1997:264-269.

[24]小野武夫.近世地方経済史料·第5卷[G].東京:近世地方経済史料刊行会,1932:271.

[25]本庄栄治郎.近世社会経済学説大系 第1·本多利明集[M].東京:誠文堂,1935.

[26]高須芳次郎.水戸学大系第5卷 水戸義公·烈公集[M].東京:水戸学大系刊行会,1940:284.

[27]会沢正志斎.下学邇言[M].東京:会泽善発行,1892:26.

[28]会沢正志斎.迪彜篇[M].東京:岩波書店,1941:275-276.

[29]久米幹文.道之栞:教道大意[M].甲府:溫故堂,1881:265.

[30]有馬秀雄.水戸魂の科学性[M].東京:霞ケ関書房,1941.

[31]鈴木重胤.世継草[EB/OL].[2022-01-08].京都大学貴重資料デジタルアーカイブ. https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00005683.

[32]但野正弘.水戸史学の各論的研究[M].東京:慧文社,2006:271.

[33]南亮三郎,岡田実.人口思想の形成と発展[M].東京:千倉書房,1980:113.

[34]穂積重遠.結婚訓[M].東京:中央公論社,1941:157.

[35]石島績.水戸烈公の医政と厚生運動·上卷[M].東京:日本衛生会,1941:1-2.

[36]栗田寛.勅語講義[M].東京:博文館,1941:110—112.

[责任编辑孙丽]

Policies and Thoughts on Population Increase in Late Tokugawa Japan

——Taking an Examination on Mito Domain

FEI Qingbo

(Japan Institute, Nankai University, Tianjin, 300071, China)

Abstract: During the period from the Kyōhō famine to the last days of the Tokugawa shogunate, population growth stagnated in many areas of Japan due to disasters and epidemics, abortions and mabiki, and farmers quitting agriculture and leaving the countryside. To solve the economic and political difficulties caused by this, many domains carried out childcare reforms. During the Kansei-Bunka period and the Tenpō period, Mito Domain introduced child-rearing relief, a population control system, and a ban against abortion-mabiki. The discourse of population increase was also based on the population theory of agriculturalism, which developed with the reform. In the fight against abortion-mabiki and in saving the loss of agricultural population, the Mito scholars theory was originally based on the idea of benevolent policy to impose ethical instructions on individuals and purge the administrative style, which was developed into a strategy to suppress leaving farmers from the agricultural political theory. Eventually, under the pressure of external threats, the theory is integrated into the context of nationalistic discussion. The population was regarded as an important resource to safeguard Japans interests, security, and superiority. This deduction is both a product of the changing diplomatic environment and the source of the modern wartime concept of fertility mobilization.

Key words: late Tokugawa Japan; population increase; Mito Domain; childcare policy; population thought