日本新型互助养老及其对中国的启示

曹有顺 胡澎

摘要:新型互助养老是家庭养老、政策福利养老、市场养老之外,以地缘关系为基础,以居民自愿参与为中心,以交换、互惠为推动力,进行自我管理、相互帮扶的社会支持活动,也是日本应对人口老龄化的一种探索与实践。在人口老龄化加剧的背景下,日本新型互助养老不仅满足了老人的多元化养老需求、提高了积极老龄化水平,同时还起到了缓解家庭、政府养老压力的作用。日本新型互助养老模式对于中国应对人口老龄化也有一定的借鉴意义。

关键词:日本;人口老龄化;家庭养老;互助养老

中图分类号:C913.7文献标识码:A文章编号:1004-2458-(2023)01-0071-10

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2023.01.007

日本自1970年进入老龄化社会以来,老年人口不断增多,老年人占比不断加大。截至2021年9月,65岁及以上老年人口已高达3 640万人,占日本总人口的29.1%[1]。面对日益加大的养老压力,日本政府不断出台法律、政策和措施,各地从实践层面开展了一系列探索,在一定程度上缓解了个人、家庭和政府的养老压力。其中,从居民互助角度出发,构建起的超越家庭的新型互助养老模式堪称一条行之有效的应对之策。人口老龄化问题同样困扰着中国,如何实现“老有所养”日益成为中国亟待解决的难题。在这一背景下,对日本新型互助养老进行深入剖析,能够为中国发展互助式养老提供一些借鉴和参考。

一、日本新型互助养老的兴起与发展

20世纪70年代初期,西方发达国家在石油危机冲击下经济陷入低迷,为提振经济,以美国为首的西方国家纷纷采取了重视市场和自由竞争的新自由主义政策。由于新自由主义政策过于强调效率与市场的作用,因此,在一定程度上破坏了原本已经建构起来的养老福利制度。在国家养老福利制度难以确保“老有所养”的背景下,社会组织倡导的社会互助型养老逐渐在西方社会盛行起来。20世纪70年代以后,日本经济增长速度逐步放缓、人口老龄化程度不断加深、家庭养老功能弱化,使得家庭养老和国家支持的福利养老面临巨大压力。面对日益增长的养老需求,走向衰落的互助养老再次被重视,逐渐发展出新型互助养老形式。日本学者伊藤海等人对2000年实施护理保险制度以来关于互助的文献进行整理、分析后,认为养老护理领域的互助应该是区域内居民相互解决生活难题的行为,是对生活难题有共同体验和相互弥补生活难题的自发意识[2]。

(一)日本互助养老的发展历程

日本互助养老的发展历程与经济发展状况、人口老龄化程度密切相关,同时也体现了政府态度的转变,从20世纪七八十年代日本老龄化问题进入人们的视野至今,大致可分为探索期、发展期和成熟期3个阶段。

20世纪70年代到80年代是互助养老的探索期。家庭养老模式在二战后持续了相当一段时间,进入20世纪60年代以后才逐渐通过《国民年金法》和《老年福祉法》等政策向福利养老过渡。然而进入20世纪70年代后,日本一方面经受着1973年石油危机的冲击,经济增长速度明显下降,社会福利开始遭到削弱;另一方面老龄化率超过7%,进入老龄化社会,养老问题逐渐显现化。在这一背景下,一些民间有志之士开始探讨社会性互助养老模式,例如“时间银行”理念的倡导人——水岛照子在1973年9月成立了志愿者“劳力银行(Volunteer Labour Bank)”。“劳力银行”将会员1小时的劳动服务视作可存储的1个点“爱的货币”,会员之间可以通过点数来进行劳动服务的相互交换,实现互助养老。1985年老人俱樂部在原有的“健康活动”基础上增加了“友爱活动”和“奉献活动”,在“老—老”互助养老方面作出尝试。虽然那时日本已经出现了推动互助养老发展的市民团体和社会组织,但日本的GDP尚能维持4%以上的稳定增长,人口老龄化程度还不太严重,政府并没有积极支持和鼓励互助养老模式在全国推广。因此,那一阶段的互助养老只是停留在小范围的摸索和实践中。

20世纪90年代到2000年前后是互助养老的发展期。20世纪90年代初期,日本泡沫经济崩溃,经济由此陷入长期低迷状态。在人口结构上老龄化率超过了14%,迈入老龄社会,如何养老日益成为困扰日本的社会难题。为了缓解养老压力,日本政府在1994年推出《新老人保健福祉推进10年战略(新黄金计划)》,一方面充实在家护理养老,另一方面提倡社区在养老领域的作用。1998年12月《特定非营利活动促进法》开始实施后,医疗护理相关的非营利组织迅速发展,截至2000年3月31日,短短一年多的时间,取得认证的以增进保健、医疗或福祉的NPO已达1 137个。按照2000年实施的《护理保险法》规定,符合相关条件的单位可以申请参与到养老事业中来,这为养老护理相关的民间团体参与养老事业提供了法律依据。在政府的支持下,一些推动社会互助养老的市民团体纷纷取得NPO法人资格,通过《护理保险法》加入到养老事业中来,日本互助养老迎来了蓬勃发展期。

2000年以后为互助养老的成熟期。进入21世纪后,日本依然未能摆脱经济长期低迷状态,老龄化程度不断加深,2007年老龄化率超过21%,迈入超老龄社会。不仅如此,日本还面临特殊的2025问题2025问题:2025年日本的团块世代将集体跨过75岁成为高龄老年人。团块世代是指日本二战后第一代婴儿潮:1947年至1949年平均每年出生婴儿超过260万,3年出生人口约为806万人(厚生劳动省统计)。。为了提前布局,做好应对,日本厚生劳动省早在2003年就提出了构建地域综合护理体系的政策理念。按照该体系的要求,将住房、医疗、护理、预防、生活支援等5大要素整合在一个30分钟可达的区域内,旨在通过自助、互助、共助、公助相结合的方式,确保老年人能够在习惯的环境里养老。为此,日本政府分别在2011年、2015年修改《护理保险法》,着手推进“地域综合护理体系”构建。这一阶段,政府主动将互助养老纳入政策规划之中,并通过修改和制定法律加以保障,日本的互助养老迎来了成熟期。

(二)日本新型互助养老兴起的背景

日本新型互助养老的兴起主要受20世纪90年代以来的人口老龄化快速推进、家庭养老功能弱化、国民年金空洞化和社会市民化的影响。

第一,人口老龄化加重了养老的负担。日本的人口老龄化呈现出发展速度快、老龄化程度高的特点。1994年日本的老龄化率超过14%,进入老龄社会。此后,仅用13年时间,老龄化率超过21%,在2007年迈入超老龄社会。日本的老龄化率并没有因为进入超老龄社会而停止上升,到2021年9月,65岁及以上老年人口高达3 640万人,占总人口的29.1%,成为世界上老龄化最严重的国家。随着老龄化的加深,养老负担逐渐加重。内阁府《2022年版高龄社会白皮书》公布的数据显示,生产年龄人口生产年龄人口:15岁到64岁的人口。与老年人口的比例从1995年的4.8∶1,下降到2020年的2.1∶1[3],这意味着每2.1个生产年龄人口就要负担1位老人的养老,赡养老人的压力与日俱增。

第二,家庭养老功能弱化动摇了居家养老的基础。从家庭人口规模上看,20世纪90年代以后日本家庭仍在不断缩小。一方面,1990年日本家庭平均人口数量尚且能保持在2.98人,然而到2021年已经下降到2.14人[4],即将跌破2人。另一方面,单身家庭迅速增多,1990年单身家庭比例为23.1%,随后迅速增长,到2020年已经高达38%[5]。从家庭角色分工看,“男主外、女主内”的性别分工模式被逐渐打破。1986年《男女雇佣均等法》实施以来,女性就业率大幅提升,1986年生产年龄人口中女性就业率仅有53.1%,到2020年这一比例提升到70.6%[6]。长期以来,日本女性承担着看护老人的重任,随着越来越多的女性走出家门,走上工作岗位,家庭养老功能日益弱化。有学者认为,家庭养老是代际经济交换在家庭内部进行和完成的体现,而现代工业社会的代际交换却突破了家庭的界线,需要在全社会范围内进行[7]。

第三,“国民年金空洞化”冲击着日本政府支持下的福利养老。国民年金空洞化是指原本强制要求参加国民年金、缴纳保险的人群中不履行适当手续、不参加国民年金、不缴纳保险费的人增多的现象[8]。根据厚生劳动省公布的《国民年金加入·缴纳状况》可知,截至1996年,国民年金缴纳率高達80%以上,1997年开始出现下滑趋势,2011年下跌到58.6%[9]。2015年10月1日《年金功能强化法案》《年金功能强化法案》:正式名称为《为强化公共年金制度财政基础及最低保障功能修改国民年金法等部分法律》。和《雇员年金一元化法案》《雇员年金一元化法案》:正式名称为《为谋求雇员年金制度一元化进行厚生年金保险法部分修改的法律》。正式实施后,国民年金缴纳率才有所回升,2021年增长到78%。但是这仍然意味着还有两成以上的人进入老年后将无年金可领,或只能领取最低额度的年金。随着老龄化程度的加深,日本的年金支出大幅提升。1990年年金支出为23.8万亿日元,到2020年(预算)已增加到57.7万亿日元[10],30年间增加了近1.5倍,养老金支付压力增大。

第四,社会市民化推动着养老护理组织的发展。20世纪90年代以后,政府主导型社会管理模式越来越难以应付教育、医疗、老龄化等繁杂的社会问题。在1995年阪神淡路大地震中,日本政府看到了民间组织在社会治理上发挥的积极作用,逐渐转变对民间组织的慎重态度,推动了市民社会的发展。1998年12月《特定非营利活动促进法》(即NPO促进法)实施后,各类NPO如雨后春笋般涌现,其中养老护理相关NPO的发展最引人注目。从数量上看,截至2022年3月31日取得认证的以增进保健、医疗或福祉的 NPO就多达29 686个[11];从服务范围来看,自2000年《护理保险法》颁布以后,符合厚生劳动省相关规定的单位均可参与到养老事业中去,为养老护理组织参与养老事业打开了大门。以居民参与及互助为主要形式的养老护理NPO的发展,为养老护理事业提供了创新性和未来发展方向[12]。

二、日本新型互助养老模式评析

日本近年来兴起的新型互助养老不同于传统社会的相互帮扶,它突破了“熟人社会”的界线,是一种家庭养老、政策福利养老、市场养老之外的,以地缘关系为基础、以居民自愿参与为中心、以交换和互惠为推动力,进行自我管理、相互帮扶的社会支持活动。特别是日本的民间组织推陈出新,在传统互助养老的基础上进行了一些新探索。日本互助养老迎来新的发展机遇,出现了种类繁多的互助养老模式。这里以互助养老组织成立时间为主线,分别从“老—老”互助、“自助”与“他助”相结合以及“青—老”互助的角度,对日本老人俱乐部模式、时间银行模式、跨代际同住模式进行案例分析。

(一)日本新型互助养老模式

1.“老—老”互助的老人俱乐部模式

日本的老人俱乐部是以地域为中心、由30名到100名退休老年人自发组建而成、小范围地开展互助性活动的社会互助组织。从养老服务提供者与接受者的年龄看,它属于“老—老”互助型养老模式。老人俱乐部诞生于1946年,旨在让老年人健康、有意义的生活。之后,随着高龄老人日益增多,老人俱乐部开始探讨如何让老年人相互帮助、安享晚年生活。1985年,俱乐部在原有的“健康活动”基础上增加了“友爱活动”和“奉献活动”;1992年开始,俱乐部在全国开展“支撑在家福祉的友爱活动”;1995年制定《老人俱乐部21世纪计划》,提出了一个俱乐部组建一支友爱团队专门推进老年人相互帮扶活动的目标;进入21世纪后,日本老人俱乐部的“老—老”互助形式开始多样化,友爱活动也从“打招呼”和“上门访问”向“日常生活援助”等多方面拓展。根据全国老人俱乐部联合会整理的友爱活动集可以看出,“老—老”互助主要集中在以下3个方面。其一,开展访问、看护高龄老年人的活动。例如,横滨市金泽区老人俱乐部配备数名专门为高龄老年人提供生活支持的友爱活动员,利用分发宣传单、盒饭等机会,积极与高龄老年人打招呼、交谈。友爱活动员在和高龄老人们交谈中观察老人们的身体和精神状态,并将老人们的状态和需求反馈给相关部门,形成一个互助的信息网[13]。其二,营造老年人容易聚集、轻松交流的社区氛围。例如,山口县高芝地区老人俱乐部每月举办一次面向老人的沙龙活动。活动内容丰富多样,除了体操、合唱,还有一些智力游戏、手工活动等[14],为老年人创造出一个轻松愉悦的交流场所,有效地缓解了老年人的孤独,防止老年人自闭现象的发生。其三,开展日常生活援助的活动。例如,横滨市港南区大谷福寿老人俱乐部为独居老人或者外出不便的老人提供轮椅等器具,负责接送老人。当老人在生活中遇到困难时,友爱活动员会充当生活助手,帮老人购物、扔垃圾、换电灯泡等[15]。

2.“自助”与“他助”相结合的时间银行模式

“时间银行”又称“时间储蓄”,它是一种志愿者将志愿服务时间存入个人账户、在需要时取出换取他人服务的组织架构[16],是将“自助”与“互助”相结合的互助型养老模式。“时间银行”的概念最早由美国学者埃德加·卡恩在1980年正式提出。1994年4月,高畑敬一从西方引进这一概念并创办了日本积极生活俱乐部(Nippon Active Life Club,简称NALC),丰富和发展了日本时间银行的活动内容。NALC于1999年6月取得NPO认证,之后迅猛发展,截至2021年7月共有96个支部,覆盖全日本的都道府县,成员达到13 633名[17],是日本最大的时间银行。NALC最具特色的活动是时间信托制度。它是一种将会员们平时提供的服务时间当作积分储存起来,等到需要使用时可以用积分兑换免费服务的实践活动(见图1)。

图1显示的是NALC时间信托制度的运营模式。例如在区域A内,假设乙需要1小时的生活服务,乙可以向当地的NALC提出需求委托,NALC匹配出合适人员甲,并将乙的需求委托介绍给甲,由甲为乙提供1小时的免费服务。服务结束时,NALC扣除乙1小时的积分,支付给甲1小时的积分。甲得到积分后,不仅可以利用同样流程为自己兑换1小时的免费服务,而且也可以将积分让渡给生活在B区域内的家属(配偶或父母)。假设甲的家属丙需要0.5小时的服务,甲可以让渡0.5积分给家属丙,丙可以向当地的NALC提出需求委托,NALC选择合适人选丁,由丁为甲的家属丙提供0.5小时的免费服务。服务结束时,NALC扣除甲0.5小时积分,支付给丁 0.5小时积分。时间银行将“自助(自己或家属付出劳动获得积分)”与“互助(通过积分兑换他人提供的帮助)”相结合,为互助养老提供了一种新的思路。

3.“青—老”互助的跨代际同住模式

跨代际同住是独居老人通过减免房租的方式提供给大学生住所,青年大学生为独居老人提供简单生活支援的“青—老”互助型养老模式。这种“青—老”代际互助模式最早流行于西方国家,近年来传到日本,成为日本探索超越血缘与地缘、构建代际互助养老模式的一种尝试和实践。

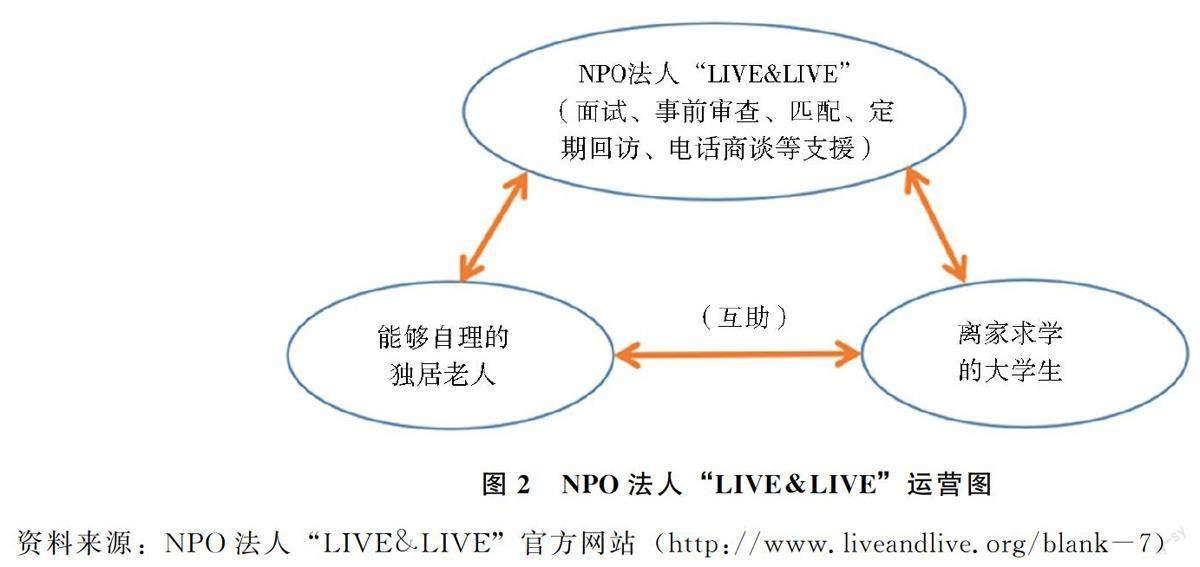

日本的大学一般都不提供宿舍,大学生必须到校外租房,昂贵的房租对于没有稳定收入来源的大学生来说,无疑是一笔不小的费用。同时,社会上又存在许多拥有房产的独居老人,他们希望在自己家里安享晚年,然而,独居老人缺乏聊天对象和生活助手,一旦出现突发状况,很难在第一时间获得帮助,尤其是近年来日本频发的“无缘死”事件更让独居老人心怀不安。2012年4月,石桥锳子创办了NPO法人“LIVE&LIVE”,希望实现一个“超越代际,连接人与人,创造一个让所有代际的人都能相互帮助的社会”。“LIVE&LIVE”在“青—老”之间搭建起一个平台,使当地的独居老人与大学生相互结合,形成优势互补,并通过一种运作体制,将两者联系在一起。如图2所示,离家求学的大学生和独居老人都可以向“LIVE&LIVE”提交代际间同住的申请。“LIVE&LIVE”负责人通过事前审查、面试等程序为申请人匹配合适的同住对象。大学生和独居老人双方一致同意后,大学生每个月只需要支付2万日元的水电费、生活杂费给独居老人,就能够免费入住老人的家里。大学生在享受减免住宿费的同时,需要承担一些例如买菜、打扫卫生等简单的家务劳动和偶尔陪同老人聊天、散步、外出购物等义务。在“青—老”共同生活中,双方遵守事前协商制定的规则,原则上互不干涉对方生活,保持各自的自由空间。如果双方在生活中出现矛盾,或者遇到不便当面直说的问题,可通过电话、邮件等方式向“LIVE&LIVE”寻求援助,由专业负责人协调解决。在匹配成功后,老人和学生需要向“LIVE&LIVE”缴纳2万日元的入会费和每月3 000日元的月费,以维持其正常的运营[18]。

(二)日本新型互助养老的特点

第一,新型互助养老在形式上具有多样化特点。提及互助养老,人们首先想到的是老人与老人之间的生活互助形式。当然,老人之间的生活互助是互助养老的主要形式之一,如上所述,老人俱乐部组织开展的“友爱活动”就是由本社区低龄老年人为高龄、独居、残障老年人提供支持的形式。但是,日本的互助养老既不局限于“老—老”互助模式,又不存在全国统一且固定的形式,一般都是由市民团体、非营利组织等根据该地区居民的养老需求,结合当地实际情况开展的互助活动。因此,日本的互助养老呈现出地方化、多样化特征。例如,NPO法人“LIVE&LIVE”创始人石桥锳子看到东京都存在数量庞大的独居老人群体,其中大部分独居老人拥有住宅且希望居家养老;同时,她也注意到东京高昂的房租让前往东京念书的大学生承担着巨大经济负担,于是她通过跨代际同住的方式把年轻人和老年人的资源结合起来,探索出了一种具有东京特色的“青—老”互助养老模式。除“老—老”互助、“青—老”互助形式以外,还有把自己闲暇时提供的服务时间储存起来,等到需要时再提取出来兑换服务的“时间银行”形式,以及关系要好的几个朋友一起“抱团”养老的形式等多种新型互助养老模式。

第二,新型互助养老在内容上具有以生活支持为主,兼顾精神需求的特点。无论是NPO法人“LIVE&LIVE”探索的跨代际同住模式,还是老人俱乐部实践的“老—老”互助模式,都强调对老年人生活的支持,同时还要兼顾对老年人精神世界的呵护。例如,在跨代際同住模式中,青年大学生在与独居老人一起生活时,按照约定需要提供定期打扫房间、厨房、卫生间的卫生,协助独居老人购物、搬运生活重物、陪同老人看病等力所能及的生活支持。此外,还提倡大学生与独居老人一起做饭、聊天、散步等,满足独居老人的精神生活需求。老人俱乐部开展的“老—老”互助中,低龄老人不仅为高龄老年人提供换灯泡、倒垃圾、购物等生活方面的帮助,还会定期走访独居老人,通过与老人聊天确认其精神状态。另外,老人俱乐部还会定期举办老年人聚会、沙龙活动,设置专门面向老年人的游戏等,积极营造一个老年人方便聚集、轻松交流的场所。

第三,新型互助养老在运营机制上具有“官”“民”力量相互协调、互为表里的特点。日本互助养老能够发展成为“自助、共助、公助”之外的一大支柱,是民间力量和政府力量相互协调的结果。首先,从表面上看,日本的互助养老是依靠市民团体、非营利组织、志愿者团体等民间力量推动和发展起来的。无论是“时间银行”模式从提出理念到真正落地,或是老人俱乐部活动的拓展,还是跨代际同住模式等,都是民间组织自发地从居民互助角度出发探索出来的成果。但是,从互助养老的发展历程看,政府在推广互助养老中发挥着至关重要的作用。20世纪七八十年代,虽然已经出现了致力于互助养老的市民团体和社会组织,市民的参与热情也非常高涨,但是当时政府并没有积极鼓励和推动,所以,那一阶段的互助养老不温不火。20世纪90年代以后,日本政府通过《特定非营利活动促进法》和《护理保险法》等法律,为市民团体等组织正式参与护理、养老行业打开大门,互助养老才迎来了蓬勃发展期。近年来,日本政府正努力构建自助、互助、共助、公助相结合的地域综合护理体系,明确将互助养老纳入政策规划中,把互助养老再次推向新高度。

(三)日本新型互助养老的作用

第一,弥补行政的单一性服务,满足老人的多元化养老需求。随着生活方式、家庭形式等方面的改变,老人们的养老需求也向着多元化方向发展。然而,政府提供的单一化服务越来越难以满足老人们多元化的养老需求,特别是应对一些特殊情况更显得力不从心。开展互助养老活动的民间团体、非营利组织等社会组织原本就扎根于当地社会,不仅熟悉当地的实际情况,而且能够及时捕捉到老人们的养老需求,开展的互助活动更具有针对性。例如,一些独居老人通过NPO法人“LIVE&LIVE”倡导的跨代际同住模式满足了居家养老的需求,大学生也通过这种模式获得免费住房,缓解了房租带來的经济压力;一些老人通过老人俱乐部提供的接送服务实现了设施养老与居家养老的结合;还有一些低龄老人为了年老后拥有更多的自主选择权,在自己身体健康、精力充沛时尽可能地参与社会互助活动,为他人提供帮助的同时也为自己年老后或不时之需积攒“服务资本”等等。互助养老不仅满足了老年人的多样化需求,弥补了政府单一化养老服务的弊端,还能营造出和谐、互助的社会氛围。

第二,扩大老年人的社会参与,提高“积极老龄化”的水平。“积极老龄化”是2002年世界卫生组织提出来的概念,要求人们尊重老年人,帮助老年人重新融入社会、参与到社会中去,发现和实现老年人的自我价值[19]。因此,老年人无论是参与生产活动还是志愿者活动,或是参与互助养老活动,都能提高积极老龄化水平。其中,互助养老的参与主体大部分是低龄老年人,他们通过这种互助活动,给他人提供帮助的同时,也在参与中找到了自己的价值,满足了精神需求。例如,在老人俱乐部中,低龄老年人参加给高龄、独居、残障老年人提供送盒饭等服务活动,一方面锻炼了低龄老年人的身体,提高了其健康水平;另一方面低龄老年人通过帮助他人找到了自己的生活意义与价值,同时还能接触到更多的人和新鲜事物,有利于丰富低龄老年人的精神世界。总之,互助养老实际上是一种市民参与型社会互助活动,它不仅为老年人参与社会提供了更多的选择,同时也能提高老年人的健康水平和精神状态。

第三,增加养老服务的供给源,缓解家庭与政府的养老压力。随着日本老龄化不断加深,经济长期低迷,家庭和国家的养老压力越来越大。如今,看护离职看护离职:因照看老人而不得不辞职。依然是困扰日本家庭的难题。根据日本厚生劳动省的雇佣动向调查,2019年依然有近10万人因需要照顾老人而辞去工作[20]。国家财政中用于照护老人的费用逐年增长,仅老人护理费一项在2020年(预算)就已经高达12.3万亿日元。新型互助养老能够调动社会闲散力量参与到养老领域中来,虽然很难成为养老体系的核心力量,但却能增加养老服务的供给源,分散家庭和政府的养老压力。在NPO法人“LIVE&LIVE”倡导的跨代际同住模式中,青年大学生入住独居老人家中,老人的子女便能安心工作;老人俱乐部模式中,低龄老年人为高龄老年人提供生活支持,就可以减少家庭和国家用于老年护理方面的支出;在“时间银行”模式中,不仅低龄老人在健康状态下储存的积分可以等到自己老后兑换养老服务,而且子女在其他地方储存的积分也可以让渡给自己的父母来兑换养老服务。此外,还有其他的互助养老模式从不同的角度提供养老服务,多方面分担家庭和政府的养老压力。

日本通过形式多样的互助养老模式将社会闲散力量吸引到养老事业中来,不仅能满足老人们的多元化养老需求,而且提高了积极老龄化水平,缓解了家庭、政府的养老压力。如今,新型互助养老已成为日本政府养老保障体系之外的一个重要补充,被赋予新的时代内涵。

不可否认,日本的新型互助养老也面临诸如居民参与热情不高、互助组织约束力不足等问题。尾暗伊都子等人以日本爱知县17家老人俱乐部为对象,对老年人参加俱乐部活动的情况做了问卷调查,调查结果显示,经常参加活动的老年人占25%,偶尔参加活动的老年人占34.2%,经常缺席的老年人占40.8%[21]。从日本人口老龄化程度还将继续加深根据日本内阁府《2021年版高龄社会白皮书》,预测日本到2065年老龄化率将达到38.4%。、家庭规模也会进一步缩小根据日本国立社会保障·人口问题研究所推测,日本人口家庭规模将继续缩小,到2040年家庭平均人口下降到2.08人。参考:https://www.ipss.go.jp/。、经济低迷难以为养老提供厚实的物质基础等现实因素来看,日本政府将会更加重视新型互助养老在养老体系中的作用,同时新型互助养老也将会以更加灵活的方式满足人们的需求。

三、日本新型互助养老对中国的启示

在人口老龄化不断加深的背景下,日本从居民互助的角度出发,突破血缘、地缘、业缘等限制,发展出形式多样的新型互助养老模式,成为应对人口老龄化的一种探索和实践。中国虽然已经进入人口老龄化快速发展期,但是中国的社会保障制度尚不健全,仅靠政府的力量在短期内难以满足庞大老年群体的养老需求。近年来,中国也相继出现了一些互助养老模式,以分担个人、家庭和国家的养老压力,然而,中国的互助养老仍处于探索阶段,需要借鉴外国成功的经验。日本新型互助养老经过数十年的探索,已经积累了丰富的实践经验。综上分析,日本的经验对中国发展互助养老有以下几点启示。

第一,发展互助养老需要营造互助氛围,改变养老观念。中国的家庭一直承担着养老重任,传统的“养儿防老”观念至今根深蒂固,发展互助养老面临着“孝道”问题。同为儒家文化圈的日本在推进互助养老之初也面临着旧观念的阻力,日本政府通过颁布一系列法律将“互助”提升到与“自助、共助、公助”同等的位置,在全社会营造出互助氛围,逐渐让国民接受了互助养老的观念。因此,中国在发展互助养老时,政府需要倡导互助理念,营造一种“我为人人,人人为我”的社会氛围。家庭与个人需要转变传统的养老观念,以更加开放的胸怀接纳并参与到互助养老中。

第二,发展互助养老需要因地制宜,探索多样化模式。随着中国经济的发展,人们的生活方式和家庭形态发生了巨大变化,养老需求也呈现多样化特点,单一的互助养老模式无法吸引居民参与。所以,可以借鉴日本发展互助养老时并不拘泥于互助形式,而是更加注重互助效果的做法,探索多样化互助养老模式,比如既可以通过“青—老”互助模式将年轻人与老年人的资源整合到一起,也可以通过“时间储蓄”模式打破时间与空间的限制,将自助与互助结合起来等。在发展互助养老过程中,不能仅限于某种成功模式的大面积推广,而是根据本地实际情况和具体条件,结合老年人的养老需求,开发出适宜的互助养老模式。

第三,发展互助养老需要兼顾老年人的物质和精神需求。中国的互助养老尚属起步阶段,对老年人的物质生活支援较多,缺乏对老人的精神呵护。中国很多地方的互助养老院只提供助餐服务,只有极少地方会提供扑克牌、电视、棋类游戏供老年人娱乐,农村的互助养老也缺乏精神上的关爱[22]。日本新型互助养老模式具有“以生活支持为主,兼顾精神需求”的特点,从物质与精神两个层面出发,既着力解决老人们面临的诸如购物、外出等生活困难,又在社区内为老人们营造轻松愉悦的交流环境,缓解老人的孤独。随着中国经济的不断发展,人民生活水平不断提高,人们对精神层面的追求也将不断提升。今后,中国的互助养老不能仅停留在助餐服务、简单娱乐之上,还需要通过聚会等多种方式为老人创造交流机会,通过网络等现代化手段来丰富老人的精神世界。

第四,发展互助养老需要多元协作,共同参与。近年来,中国在互助养老方面作出了探索,但由于政府的直接介入也引发了角色定位纷争等问题[23]。日本在发展互助养老过程中主要依靠市民团体、非营利组织等民间力量来组织和运营,政府则退居幕后,通过法律和税收等政策手段为其发展保驾护航。从日本的实践经验来看,未来发展互助养老未必需要政府的直接介入,多元主体力量之间相互协调或将更加行之有效。政府通过出台相关法律、完善税收等政策搭建好平台,将互助养老的运营主体地位让位于志愿者团体、公益团体等社会组织,然后对社会组织的互助养老事业做好监管;社会组织结合当地居民的养老需求和现实条件,通过先进的理念和利民的活动等吸引居民参与;居民则根据自己的身体状况、家庭情况、个人喜好等参与到社会互助养老活动中去。政府、社会组织、个人等力量相互協调下的互助养老,不仅能减轻政府的行政负担,而且社会组织能拥有更多的自主权,还能给居民提供多样化的养老服务。

[参考文献]

[1]総務省統計局.統計から見た我が国の高齢者「敬老の日にちなんで」[DB/OL].[2022-05-12].https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1291.html.

[2]伊藤海,田口敦子,松永篤志,等.互助の概念分析[J].日本公衛誌,2020,67(5):334—343.

[3]内閣府.令和3年版高齢社会白書(全体版)[DB/OL].[2022-06-22]. https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/s1_1_1.html.

[4]国立社会保障·人口問題研究所.人口統計資料集(2022):表7-7[DB/OL].[2022-05-23]. https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2022.asp?fname=T07-07.htm.

[5]国立社会保障·人口問題研究所.人口統計資料集(2022):表7-10[DB/OL].[2022-05-23]. https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2022.asp?fname=T07-10.htm.

[6]男女共同参画局.就職をめぐる状況[DB/OL].[2022-05-28]. https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/honpen/b1_s02_01.html.

[7]王伟.日本家庭养老模式的转变[J].日本学刊,2004(3):98-109.

[8]泉眞樹子.国民年金の空洞化とその対策[J].レファレンス,1989(1):87-112.

[9]厚生労働省.国民年金の加入·納付状況[DB/OL].[2022-06-02]. https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/k-nenkin/.

[10]財務省.社会保障について[DB/OL].[2022-06-02]. https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20201008/02.pdf.

[11]内閣府.NPO統計情報認証数(活動分野別)[DB/OL].[2022-06-04]. https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-bunyabetsu.

[12]胡澎.日本养老护理NPO的产生、发展与作用[J].世界知识,2018(23):20-21.

[13]かがやきクラブ横浜.友愛活動事例集1[DB/OL].[2022-06-08]. https://yokorouren.com/wp-content/uploads/2019/06/yuuai_1.pdf.

[14]公益財団法人全國老人クラブ連合会.地域支えあい活動事例集[DB/OL].[2022-06-05]. http://www.zenrouren.com/siryou/pdf/120418.pdf.

[15]かがやきクラブ横浜.友愛活動事例集2[DB/OL].[2022-06-12]. https://yokorouren.com/wp-content/uploads/2019/06/yuuai_2.pdf.

[16]陈功,黄国桂.时间银行的本土化发展、实践与创新——兼论积极应对中国人口老龄化之新思路[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2017,54(6):111-120.

[17]特定非営利活動法人ニッポンアクティブライフクラブ. ナルクの概要[DB/OL].[2022-06-15]. http://www.nalc.jp/profile.html.

[18]NPO法人リブ&リブ.同居までの流れ[DB/OL].[2022-06-18]. https://www.liveandlive.org/blank-5.

[19]郭佩.日本推进积极老龄化城市治理的经验与启示[J].日本问题研究,2020,34(2):52-59.

[20]厚生労働省.雇用動向調査[DB/OL].[2022-06-22]. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/9-23-1.html.

[21]尾崎伊都子,柳堀朗子,白井みどり,等.老人クラブへの会員の出席状況とその関連要因についての検討[J].日本地域看護学会誌,2005(1):13-23.

[22]韩振秋.农村互助养老实践困境及化解机制研究[J].中国发展,2021,21(4):78-83.

[23]王伟进.互助养老的模式类型与现实困境[J].行政管理改革,2015(10):63-68.

[责任编辑孙丽]

The New Model of Mutual-aid Community Service for

the Aged in Japan and its Implications for China

CAO Youshun1,HU Peng2

(1.School of International Politics and Economics,University of Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,

102488;2.Institute of Japanese Studies,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing,100007,China)

Abstract: The new model of mutual-aid community service for the aged is a social support activity other than family care, governmental care, and commercial elder care. It is a social support activity of self-management and mutual assistance based on geographical relations, centered on voluntary participation of residents, driven by exchange and reciprocity. It is also an exploration and practice for Japan to cope with the issue of population ageing. Under the background of increasing population ageing, the new Japanese model of mutual-aid community service for the aged not only meets the diversified needs of the elderly care, but also improves the level of active population ageing. At the same time, it still plays a role in alleviating the pressure on families and the government to provide for the elderly. The new Japanese model of mutual-aid community service for the aged has certain implications for Chinas response to the ageing population as well.

Key words: Japan; population aging; family care for the aged; mutual-aid community service for the aged