档案中的新中国成立初期田寺村水土保持工作

冯智逵

20世纪50年代初,在现北京市门头沟区清水镇田寺村开展的水土保持工作,被称为“新中国成立后最早的泥石流研究与治理工程”[1],其证明了“在山区突然发生,常造成毁灭性灾害的泥石流和山洪暴发是可以治理的”[2]。门头沟区档案史志馆藏的田寺村水土保持重点示范档案,包括1951年形成的《河北农学院森林系三年级暑期水土保持实习总结报告(草案)》,以及1952年形成的《永定河中游(宛平山区)田寺水土保持重点示范设计报告》《河北省宛平县田寺村水土保持工作总结报告》《宛平县田寺村水土保持工作林业部分实施计划(草案)》《田寺村水土保持林业部分工作总结》等16份文件,详细记载了这项工作的开展情况。

一、老区田寺村突遭泥石流灾害

田寺村得名于村南的娘娘庙“福田寺”,位于永定河支流清水河上游,坐落在百花山西北麓山脚下。在抗日战争和解放战争时期,属于平西革命老根据地管辖范围。中华人民共和国成立后,隶属河北省通县专区宛平县第一区,当时村域面积约833公顷。1952年7月,随宛平县一同划归北京市管辖。

1950年8月1日至3日,宛平县清水河流域持续3天降雨275毫米,附着于石山上的贫瘠土壤水分达到超饱和状态。8月4日凌晨又降雨47毫米,总雨量达到322毫米,致使西起田寺村、东至火村沟,长18千米、宽1千米的清水河各支沟中,发生泥石流124处,波及107个村庄,造成95人死亡、24人重伤,1200间房屋遭冲毁。[3]其中,田寺村作为受灾最严重的地区之一,村内到处残垣断壁、满目疮痍,大片梯田被冲成乱石荒沟,10公顷耕地受损,全村146户中只剩60户家中粮食够吃。

二、试点水土保持治理泥石流

宛平县发生泥石流灾害后,党和政府在慰问受灾群众、组织灾后事宜的同时,提出把保护水土资源作为恢复与发展受灾地区农业生产的重要措施。1951年2月,河北省永定河造林局、林业部永定河调查队与河北农学院等单位联合开展水土保持治理实地调查,并选择了自然情况代表性较强的田寺村作为水土保持工作重点示范村。

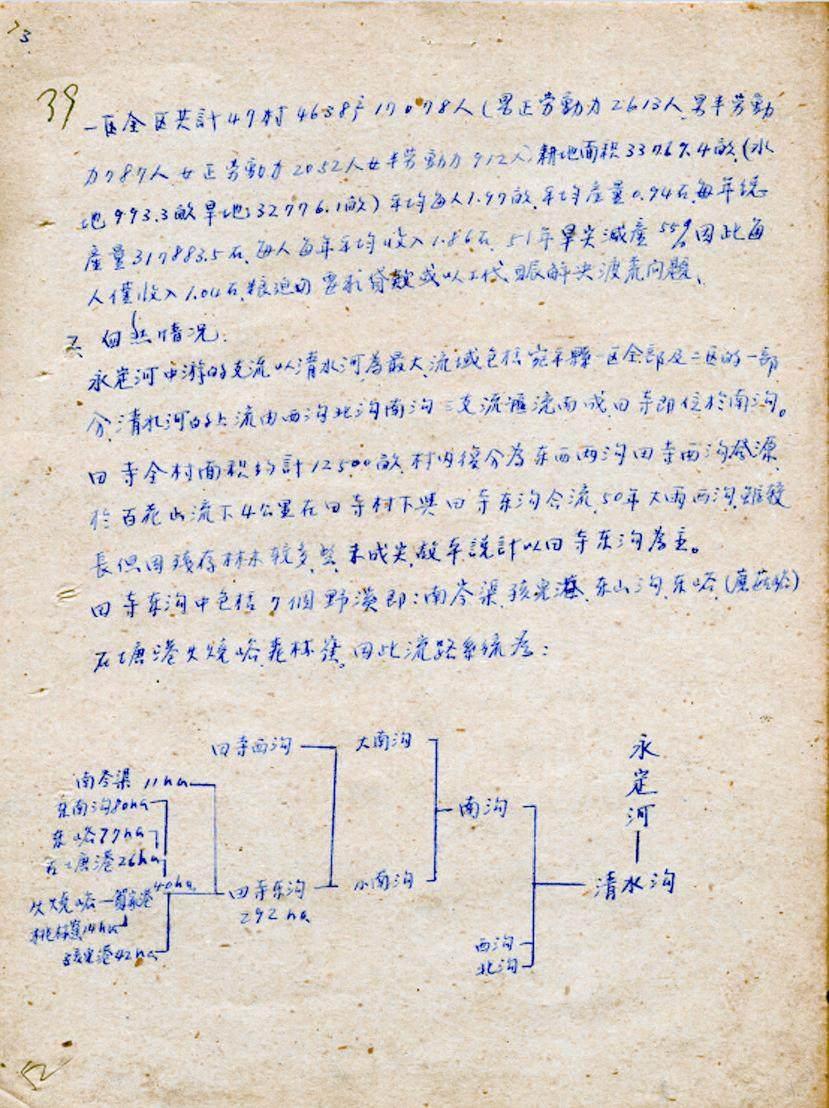

1951年8月2日至11日,时为河北农学院副教授的关君蔚组织完成田寺东沟286公顷水土保持调查与设计工作。田寺沟由南向北流贯全村,在村内分岔为东、西两沟。其中距村更近的东沟所流经山地由隆起、侵蚀作用共同形成,山上无林且表层风化严重,而西沟残存林木较多,故水土保持工作以田寺沟东沟为主。

1951年12月12日,田寺水土保持工作委员会组建成立,委员会下设工程股、林业股、畜牧股、总务股。按照1952年1月制定的《永定河中游(宛平山区)田寺水土保持重点示范设计报告》,田寺水土保持工作以在每小时降雨量不超过100毫米时可保证全村安全,以实现田寺沟清水长流、水不含沙为目标,通过以工代赈方式重点开展工程和林业两部分工作,并借机推动田寺村从以农业生产为主向以林业果树为主、农业畜牧为辅的结构转型。所谓以工代赈,就是不单纯依赖救济粮救灾,而是让村民参与到水土保持工作中,解决村民迫在眉睫的度荒问题。

三、精简节约办工程

新中国成立初期,国内百废待兴,国家财政特别困难。关君蔚回忆,他曾直接为这项工程向时任河北省人民政府主席杨秀峰争取钢筋水泥,对此杨秀峰回答说:“水泥和钢筋是所必需,但我没有,事情还要办,先给你10万斤小米,回去和地方商量想办法解决。”[4]这里的“小米”属于折实单位[5],那时宛平县贸易公司每500克小米售价1250元旧币。1951年12月中旬,河北省拨付5万千克小米作为开工备料费,并于次年又拨付了2.54万千克小米。

村民深知这些小米来之不易,故坚决把精简节约贯穿到工作全程。《河北宛平县田寺水土保持工程节约数字统计表》显示,田寺水土保持工作的工程建设部分和林业部分合计支出6万余千克小米,较预算节约了近47%。其中,工程建设部分于1951年12月16日开始备料,1952年3月29日动工,1952年5月5日完成。每日做工人数最少50人,最多218人,最终建成13座拦沙坝和2道护村堤坝。这些土坝的作用是缓洪拦沙,延缓洪水下泄的速度,截留其挟带的泥沙,从而在消减泥石流破坏力的同时,达到水土保持的目的。

工程建设中,村民坚决贯彻毛泽东1951年向革命老根据地人民赠予的“发扬革命传统,争取更大光荣”的题词精神,挺身而出,争先奉献。在备料时,一名60多岁的老太太拄着拐棍也要背35千克土,一名12岁的学生白天上学、早晚背土,每次背约15千克;在挖槽时,地皮冻有半尺厚,但是大家把手震破也没有一点怨言。

工程建设部分支出占到最终支出的九成以上,因此也是节约开支、紧缩预算的关键所在。为切实降低成本,村民不僅放弃使用钢筋水泥,还把原计划的两个洋灰坝改成了石灰坝,并用黄土替代了沙子。虽然工程没有用一克钢筋水泥,但是在20世纪50年代清水河流域发生的多次暴雨乃至大暴雨中,这些土坝都经受住了考验,有效保护了村民的生命财产安全。

四、封山育林保水土

俗话说,“靠山不怕没柴烧”,然而经过战争的摧残和破坏,当时田寺村村民已经被迫刨荆条根充作燃柴,而伐柴导致山骨裸露使当地生态环境陷入恶性循环。因此,田寺村水土保持的林业部分是从封山护林做起的。1951年春季,宛平县干部及技术人员开始向田寺村干部群众宣讲护林政策及其好处,同时组建护林委员会,既负责森林防火,又负责制止村民带褡裢砍柴行为。到1951年11月,村民已经充分认识到“树长起来保持水土才坚固”的道理,在田寺东沟流域150公顷山区执行封山育林。大家主动克服由此带来的诸多不便,无一人再去那里打柴放牧。

1952年3月29日,宛平田寺水土保持施工委员会制定了《宛平县田寺村水土保持林业部分实施计划(草案)》。这项计划时间覆盖1952年至1955年,主要包括育苗、造林、育林、果树等部分。其中,育苗部分提出在约1.8公顷土地培育苗木油松57.6万株;造林部分计划采取劳力土地入股分红、田寺水土保持施工委员会解决种苗问题的合作方式,种植榆树、柞树、杨柳、油松52公顷;育林部分规划面积231.6公顷,树种包括胡桃楸、桦树、柞树、椴树、山杏,以及臭椿、白蜡;果树部分拟种植苹果、核桃、扁杏等11.7公顷。可见,这项计划较好地做到了因地制宜、适地适树,既保障造林的生态效益,又兼顾经济与社会效益,但是受到昔日各种客观条件限制,只完成了部分林业任务。

新中国成立初期的田寺村水土保持工作保证了村庄的安全,稳定了群众的生产情绪,同时田寺沟植被经过十几年的治理后,有了较大变化,水土流失轻微。老区田寺村的水土保持试点工作,是当时国家把经济建设作为加强老根据地工作中心环节的生动缩影,同时,在泥石流灾后开展水土保持、推动封山育林,充分体现出党从长期与全局的高度对老区人民的浓情关怀。

(图片均为门头沟区档案史志馆藏)

注释及参考文献:

[1]张洪江,崔鹏.关君蔚先生水土保持科学思想回顾[J].中国水土保持科学,2018(1):5.

[2]关君蔚.运筹帷幄,决胜千里:从生态控制系统工程谈起[M].北京:清华大学出版社,广州:暨南大学出版社, 2000:133.

[3]门头沟区水资源局.门头沟水旱灾害[M].北京:中国水利水电出版社,2003:35.

[4]宋吉红.人生之旅旅之人生:纪念关君蔚院士诞辰100周年[M].北京:中国林业出版社,2017:24.

[5]新中国成立初期,由于物价波动频繁,采取了折实制度,即以小米、玉米等基础生活物资定量折价编制成一种折实单位。

作者单位:北京市门头沟区档案史志馆