书法欣赏为何以“神采为上”

□崔树强

在中国艺术中,“形”和“神”是一对重要的审美范畴。对于人自身而言,“神”指主体的意志精神,但精神不可见,必须依赖于形体得以显现。所以,《荀子·天论》说:“形具而神生。”南北朝范缜《神灭论》说:“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”都认为内在的精神不能脱离外在的形体而存在。“形神”不仅是中国哲学中的重要问题,更是中国美学中的重要问题。而中国书法中的“神采”,其核心就是“形神论”的关系。

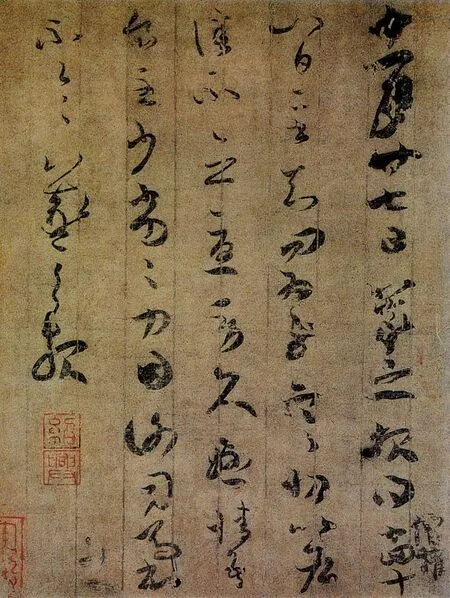

《寒切帖》(唐摹本)东晋·王羲之 26cm×21.5cm 天津博物馆藏

中国绘画不但描摹物象、再造真实,而且表现和创造生命。中国画家认为,画画不能限于摹形逼真,要在画面形体逼真的基础上,传达出对象的神采。早在魏晋时期,顾恺之就提出“传神写照”和“以形写神”的观点,成为后来中国画的纲领。“形”是有限的,绘画要通过有限的形象表达更多更广更丰富的内容,以“形”反映出“神”。书法中的“形”与绘画不同,它不描摹具体物象,而是借助汉字为表现的载体。书法要在文字符号之外表现出神采,间接地表现出万千物象最动人的生命特征,是一种对生命特征的精炼撷取。

对于书法神采的理论自觉和有意识的理论表述,要略晚于绘画。在书法理论中,神采论的真正奠基者是南朝王僧虔。他说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”他的观点与顾恺之一脉相承,说明了“形”与“神”的辩证关系,即“形”“神”不能分离。

王僧虔的形神观直接影响到初唐一些书论家。如虞世南说:“书道玄妙,必资神遇,不可以力求也。机巧必须心悟,不可以目取也。”虞世南肯定了书法中玄妙难求的神,他对王僧虔理论的发挥之处在于,更注意作者主观精神方面的神采,即神采需要心悟,而不是在摹形中追求。到了孙过庭,则总结了此前“以形写神”的形神观,是对初唐时期所崇尚的王羲之“不激不厉而风规自远”书风所作的最高总结。

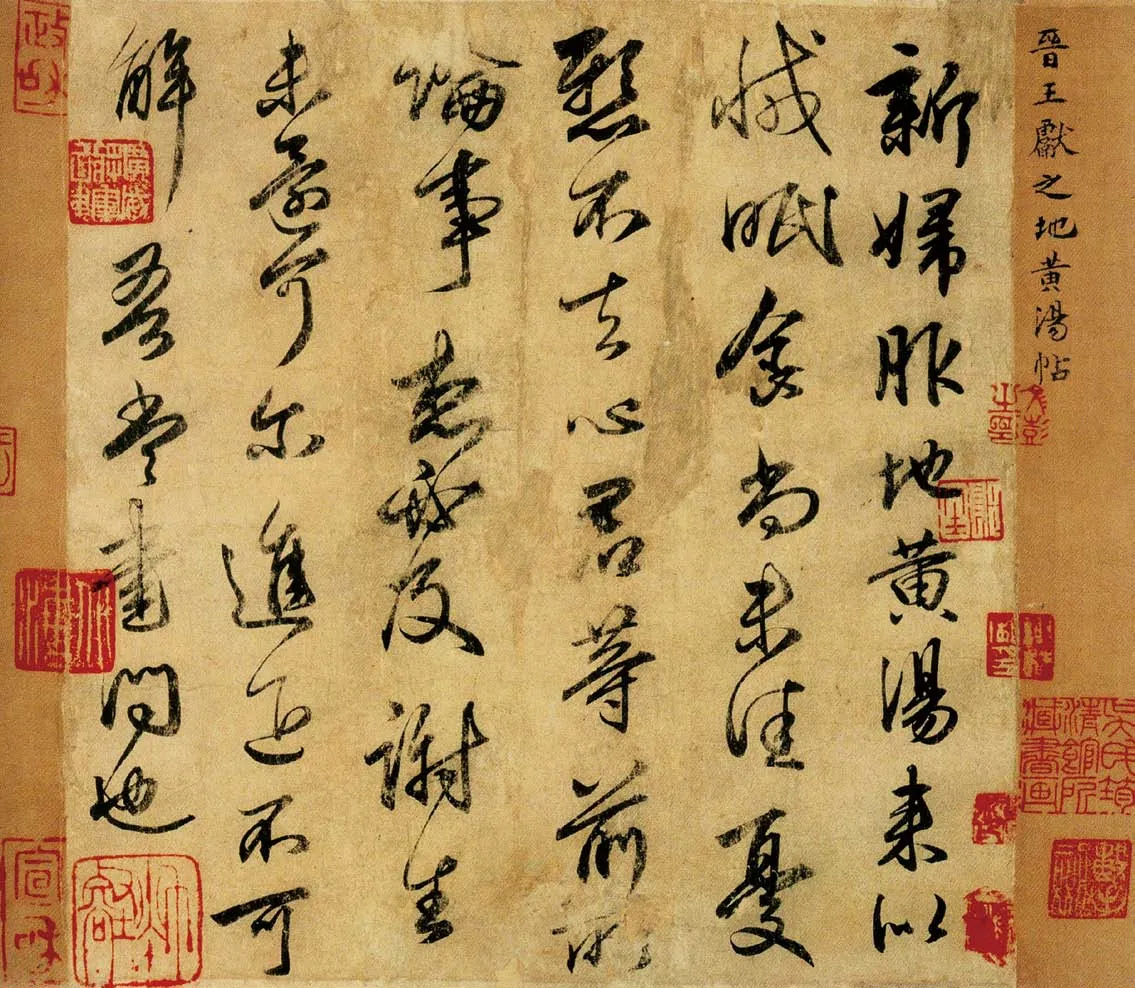

《地黄汤帖》(唐摹本)东晋·王献之 25.3cm×24cm 日本东京台东区立书道博物馆藏

书法从“以形写神”到“遗形写神”观念的转变,是通过张怀瓘实现的。他说:“风神骨气者居上,妍美功用者居下。”“深识书者,唯观神采,不见字形。”他认为,真正懂得书法的人,看重的是书法作品的神采而不会留心字形。所以,张怀瓘是中国书论史上最为彻底的神采表现主义者,他抛弃了形质而只看重神采、风神、骨气。

以对待王羲之、王献之父子的态度为例,孙过庭扬羲抑献,代表了初唐时期一批书家对王羲之的忠实信仰;张怀瓘则认为王羲之草书“乃乏神气”“得重名者,真行故也”,指出从两晋到初唐,人们主要关注的对象是“真行”。在张怀瓘看来,王羲之的真行具有温文尔雅的温润灵和之美,王献之的行草却是逸气纵横、遒拔神俊的恣肆之美,后者深合张怀瓘“唯观神采”之意。但对“形”的过度轻视,往往会导致忽视技巧的锤炼。清代梁章钜说:“今人临古,往往藉口神似,不必形似;其鉴别古迹,亦往往以离形得意为高。此等议论最能贻误后学。”他指出了以神似为借口,其实是自文其短、藏拙欺人之言。如果掠不成掠,磔不成磔,形质全无规矩,就很难有完美之“神”。

张怀瓘的形神观虽然过度张扬了神采,但在后世得到了矫正,至明清时期则演变成关于“不似之似”的理论。“不似之似”是以“似”为基础,以归于“不似”为目的,妙在似与不似之间。在“不似之似”的追求中,“形”和“神”再度结合在一起,在一定程度上是对“以形写神”的回归,即在形质中见性情、见神采。黄宾虹说画有三种,绝似则欺世,不似则鱼目混珠,妙在似与不似之间,“当以不似之似为真似”。齐白石也说“太似是媚俗,不似是欺世”。在“不似之似”中,却实现了神采的真似。