汉语语气词记音字字形与字音之间的互动关系探究

编者按:语气词是汉语虚词中非常重要的一个类别,它的产生与发展演变都呈现出独有的特点和规律。深入研究语气词的相关问题,对进一步认识和了解汉语语法的特点具有重要的学术价值。现代意义上的汉语语气词研究自《马氏文通》开始,百余年来,不仅汉语语气词的研究日益受到学界的重视,其研究成果也蔚为壮观,取得了令人瞩目的成就。总体来看,汉语语气词不但用法比较复杂,而且受到字音、字形等问题的困扰,一直是汉语语法研究中的难点和弱项。句法环境的转换、表达需求的不同、说话人态度情感等的变化等,都会促使语气词系统内部成员不断进行调整。因此,从小处着手,深入细致地考察汉语语气词字音与字形之间的互动关系、语气词与不同文体之间的互动关系、语气词与其他语气手段之间的互动关系等,都会对深入了解语气词的特质、语气词的发展演变等大有裨益。为此,本刊特开辟“汉语语气词研究”专栏。希望本专栏能够更好地展示语气词研究的最新成果,也热诚期待海内外学者不吝赐稿。本期我们有幸约到中央民族大学翟燕教授、广西民族大学梁清博士、枣庄学院李孝德副编审的专稿,谨刊于此,以飨读者。

本期所刊发的三篇论文从不同角度对汉语语气词进行了考察及探讨,内容各有侧重、各具特点。这些研究不仅可以弥补以往对汉语语气词研究时、地观念贯彻不够的缺憾,同时,对总结汉语语气词的历时变化及其演变规律,进而探讨语气词的性质、功能及其形成、演变背后的认知机制等,都有一定的借鉴意义。翟燕的《汉语语气词记音字字形与字音之间的互动关系探究——以聊斋俚曲为例》,从字形、字音关系入手,在系统考察聊斋俚曲这部地域特色鲜明的语料及同时代相关语料中语气词的使用概况后,提出近代汉语后期语气词的字音、字形之间主要表现为三种关系:一是同一字形记录了同一语气词的不同发展阶段,二是同一字形记录了不同来源的语气词,三是不同字形记录了同一语气词形式。梁清的《中古汉语语气词的文体差异研究》,从不同文体类型入手,深入考察了中古时期议论体、记事体、记言体在语气词选用上所呈现的不同,这三类文献的差异主要表现在语气词的使用种类、语气词的功能类型、语气词的使用频率等方面。李孝德的《从语气词的运用谈聊斋俚曲曲词俚俗化的创作实践》,则从语气词与其他语气手段如叹词、衬词等之间的互动关系入手,具体剖析了这些口语性成分对俚曲曲文创作所起到的重要作用,如打破曲词定型化、格式化的创作模式,践行俗曲“雅俗共赏、老少咸宜”的创作追求等。这些从大处着眼、细处着手的个案分析,对形成真正贯彻时地结合、普方古结合、书面语和口语相结合的汉语史研究,能够起到一定的推动作用。

摘 要:在汉语中,语气词是除句调之外表达语气的重要手段,与语音的关系极为密切。语气词表音的灵活性和记音字的随意性,使得语气词记音字的字音与字形之间呈现出较为复杂的关系。以聊斋俚曲為例,并辅以同时代的其他语料,描述汉语语气词的字音、字形在近代汉语时期的基本面貌。此期语气词的字音、字形之间主要表现为三种关系:一是同一字形记录了同一语气词的不同发展阶段,二是同一字形记录了不同来源的语气词,三是不同字形记录了同一语气词形式。系统考察汉语语气词的字音、字形之间的关系,对深入了解语气词的特质、语气词的发展演变等都具有重要意义。

关键词:语气词;字音;字形;关系;聊斋俚曲

一、问题的提出

语气词是汉语表达语气的重要手段,也是汉语中与语音有着密切关联的一类虚词。孙锡信指出:“语气是凭借声音表达的,表达语气的语调是由语音要素构成的,同样语气词首先也体现为一定的语音。”[1](P23)在书面语产生之后,语气词诉诸于文字,则需要相应的文字形式来记载。上古汉语文献中语气词最初使用的记音字,与近代汉语时期语气词有专门用字不同,当时的语气词用字基本都是假借而来的,如常用的语气词“也”“夫”“耳”等。也正因如此,上古时期虽然已经出现了语气词,但由于没有专门的记写汉字,数量和种类又都不丰富,以至于很多学者提出了汉语最初没有语气词的观点。如王力指出:“在原始时代,汉语可能没有语气词。直到西周时代,语气词还用得很少。在整部《尚书》里,没有一个‘也字,只有一个‘乎字,……七个‘矣字;……一百六十个‘哉字。”[2](P295-296)随着对甲骨文研究的深入,学者们又对甲骨文中是否有语气词也提出了各自的观点。以郭沫若、管燮初、李学勤、裘锡圭为代表的学者,认为甲骨卜辞中已经开始出现语气词,只不过语气词仅有“乎”“不”“抑”“执”“才”(即“哉”)等有限的几个;以郭锡良、张振林、陈永正等为代表的学者,则认为甲骨文中没有语气词。郭锡良认为:“在甲骨文时代语气词还没有产生,句子的语气只能是由别的语言手段来担任。语气词是西周时期才产生的,最初是‘哉字,然后逐渐产生了其他的语气词。”[3]张振林指出:“甲骨卜辞中未见单纯语气词。对甲骨卜辞的语气判断,主要是根据动词、副词以及整段卜辞的内容推测的。同样,在商代的金文里,也未见单纯的语气词。”[4]陈永正也认为:“语助词,主要是指句末描写语气的助词,不见于甲骨卜辞中。西周金文中只有一个‘哉字,而且不常使用。春秋时期也只添了‘已‘之等两字,各有一例。可见殷代和西周、春秋时期,古文字中的句末语助词极不发达。句末语助词的大量出现是在战国时期,这成为上古汉语虚词进入成熟期的一个标志。”[5](P133)

从本质上看,以上争论与文字产生之后,口语和书面语在相互转化过程中出现的言文不完全一致有着密切的关系。就语气词而言,言文的不一致主要体现在以下几个方面:

第一,语气词表达的是一种与情绪有关的声音,最初由口语进入书面语、由语音形式转化成文字形式时,由于没有专门记写的汉字,就采用了假借字来进行记音。语气词没有专门的记写汉字会造成人们对上古汉语中是否存在语气词的质疑。

第二,语气词经过一段时间的发展后,由原来纯粹源自口语中表情绪的声音,开始从其他实词或者短语结构虚化而来。这些语气词会伴随语音、所在句法结构、表达情绪等的不断调整而发生变化,因此,其书写形也会产生各种变化。

第三,汉字不是表音文字,它在记录语气词时,很难做到与语气词的语音变化同步,这使得即便是到了近代汉语时期这一语气词发展比较成熟的阶段,语气词的字音和字形之间依然呈现出较为复杂的局面。

可以说,系统考察汉语语气词的字音、字形之间的关系,对深入了解语气词的特质、语气词的发展演变等都具有重要意义。近代汉语是向现代汉语过渡的重要时期,无论是在成员构成、语法功用上,还是在字音、字形的关系上,语气词均处于一个调整规范的时期,能够为语气词字音、字形关系的考察提供极为便利的条件。因此,我们选取了这一时期较有代表性的语料聊斋俚曲作为主要研究对象,并辅以同时代的其他语料,来深入考察语气词字音、字形之间的互动关系。从创作时间上看,蒲松龄所创作的聊斋俚曲正处于近代汉语后期;从俚曲使用的方言来看,作者采用了自己的家乡话淄川方言进行写作,使得该作品不仅口语性极强,同时也保留了大量颇具淄川方言特色的语言现象,是从时、地角度研究近代汉语后期语言现象的绝好资料。在全面调查分析聊斋俚曲中语气词使用状况的基础上,可以发现,该语料中语气词的字音、字形之间主要呈现出三种关系:一是同一字形记录了同一语气词的不同发展阶段,二是同一字形记录了不同来源的语气词,三是不同字形记录了同一语气词形式。需要说明的是,本文所引聊斋俚曲语料均来自路大荒先生所整理的《聊斋俚曲集》[6]。

二、同一字形记录了同一语气词的不同发展阶段

可以说,语音的变化往往会带来书写形式上的变化。同时,由于用文字记音具有滞后性,因此,语音的变化也不必然会带来书写形式上的变化。语气词“吗”的字形演化过程就体现出这一特点。语气词“吗”源自反复问句句末的否定词“无”,约在唐五代时期虚化为语气词,主要用于疑问句表疑问语气。目前,学界对“吗”的虚化路径、演化机制、语法功能等已经达成基本共识,但对该语气词的书写形式,尤其是“吗”的字形出现的时代还有不同的看法。“无”由实词转变为虚词后,它在语音上由原来的重唇音变为轻唇音。为了适应这一语音上的变化,语气词“无”先后采用了“磨、摩、麽(么)、末、嘛、吗”等形式。其中,“麽(么)”在宋代开始出现,并成为该语气词的主要记写形式。该字形出现后,“一方面,按照语音演变规律,大部分‘麽字由mua变读为mu?;另一方面,基本保留古音的‘麽字在口语中并未消失,因此读mua为ma,后来用‘吗表示。”[1](P106)目前,关于“吗”字形出现的时间主要有以下观点:

(一)南宋说

钟兆华从韵文对韵这一角度指出,“么”在北宋以前与“歌戈”韵的字相押,与此读音有关的“磨”“摩”“末”“么”,都可以看作是“么1”的不同文字记录形式;从北宋起,“么”在韵文里又开始与“麻”韵字相押,因此,把不同于“么1”音读的这一疑问语气词称之为“么2”。作者认为,“么2”正是语氣词“吗”字得以出现的语音基础,并以《绿窗新话》“党家妓不识雪景”为例,认为“吗”字形在南宋已经开始出现,而该例为疑问语气词“吗”出现的最早用例[7]:

(1)《邻幾杂志》云:党太尉观画真,忽大怒曰:“我前画大虫,犹用金箔贴眼,我便消不得一对金眼睛吗?”其意盖斥画师为之画真容时,未用金眼睛,认为寒窘也。(南宋皇都风月主人《绿窗新话》卷下)

(二)明代说

崔山佳认为,“吗”在明代开始出现,并以明代戏曲和白话小说为例予以证明,现摘取几例如下[8]:

(2)(净)你老儿像个识字的,这书可曾见吗?(明代王衡《真傀儡》)

(3)(净)你还与他有帐吗?(明代周朝俊《红梅记》第十七出)

(4)张氏见他踉踉跄跄的归来,面带不乐之色,忙问道:“你为何这般光景,莫非与那个学生合气吗?”(明代天然痴叟《石点头·王本立天涯求父》)

(5)李光普道:“可是你藏在里边的吗?”(明代天然痴叟《石点头·唐玄宗恩赐纩衣缘》)

关于以上“吗”字形出现于南宋、明代的说法及所举用例,已被证实并不可靠。杨永龙指出,例(1)“党家妓不识雪景”,“国家图书馆所藏旧抄本《绿窗新话》没有该条。该条见近人周夷校补本《绿窗新话》(古典文学出版社1957年版),所引文字实出自周夷所附相关资料”[9]。至于崔山佳所举用例,也存在一定问题:“(一)该文《红梅记》三例不见于明代周朝俊的《红梅记》,实出自《剑啸阁新改红梅记》之《鬼辩》(《中国戏曲选》附在《红梅记》17出之后),而且这些例中的‘吗在王星琦校注本(上海古籍出版社I983)中均作‘麽。(二)《石点头》有明末叶敬池刻本,核国家图书馆缩微胶片,所引‘吗字均写作‘麽。”[9]王魁伟也指出,崔山佳一文所据语料均为近年新出版的明清戏曲小说选本,在语料的年代及版本源流方面存在一定疑点[10]。因此,作者认为崔文的结论是不可靠的。

(三)清代说

目前,学界认识较为一致的看法是“吗”应出现于清代。王力先生认为,“吗”字出现较晚,因为“《水浒》、《西游记》、《儒林外史》、《红楼梦》、直到《镜花缘》等,都写作‘麽”[11](P452)。太田辰夫也断定:“写成‘吗是在清代的事情。”[12](P332)孟繁杰、李焱通过考察满汉合璧文献材料指出,“就目前有确切年代可考的文献中,最早出现‘吗字形的应该是1758年的宏文阁版《清话问答四十条》。”[13]

我们在聊斋俚曲中共检索到“么”字形416例,“吗”字形2例。其中,“吗”字形用例如下:

(6)可见这人生在世,行好事的自有老天加护,怎能怕人嫉妒呢?那魏名的结果,还不是一个样子吗?(《翻魇殃》第十二回)

(7)我果然没有小长命那本领吗?天下可也没有他那一份子奶奶罢了。(《禳妒咒》第三十二回)

蒲松龄生于1640年,卒于1715年,因此,他创作聊斋俚曲的时间至迟不会晚于1715年。如果这两个“吗”字用例可靠的话,又可以将“吗”字形出现的时间再提前一些。当然,这两个仅有的“吗”字,也不排除是后人在传抄编录过程中出现讹误的结果。值得关注的是,我们在聊斋俚曲中发现了以下“么”的用例:

(8)张二说骂你值么!想一想咬碎牙,你望俺倾了家,老贼可恨忒也诈!唠着年年费家当,发丧又要弄光滑,百石粮食费不下。要合你舍死对命,我就说骂你没查。(《墙头记》第四回)

(9)贞烈堪夸,贞烈堪夸,到了阎罗赵烈家,鞭子在眼前,他还济着骂。真正不差,真正不差,斩钢截铁谁似他?簪子扎喉咙,就死也不怕!看他这个行径,还肯另嫁么?(《翻魇殃》第九回)

(10)孝顺是他,孝顺是他,婆婆待他又不差。想想那旧恩情,未必就放的下。就是这么,就是这么,一直登门到他家。(《翻魇殃》第九回)

(11)万岁爷没打撒,待问他做什么,好好惹了一场骂。下的山来往西走,看见大同城里塔,十里听的人说话。勒住马抬头远望,踌躇道问问不差。(《增补幸云曲》第六回)

以上韵文中的“么”,都与家麻韵的韵脚字相谐,这说明“么”在清代的实际读音应作[ma]。读作[ma]而在字形上还写作“么”,则说明语气词的字形更替会受到人们书写习惯的束缚,音、形同步变化很难做到,通常字形变化要滞后于字音的变化。因此,我们在书面上看到的语气词的字形有可能会掩盖语气词的真实语音变化。像语气词[ma]在清代后期直至今天,仍有人会习惯性地在书面上写作“么”而非“吗”,就是音形不同步的表现。可以确定的是,至迟在清代,“么”这一字形已不再是宋代之前[mua][muo][mo]的记音字,它的存在仅是“么”旧字形的惯性延续,不再代表清代实际的读音。可以说,清代以后书面语中语气词“么”字形的存在,实际上记录了“么”在历时上的两个不同的发展阶段:一是记录了北宋以前与“歌戈”韵字相押的[mua][muo][mo]等形式,这些读音已逐渐消亡;二是记录了北宋以后与“麻”韵字相押的[ma]。字音字形的相悖会帶来语言使用上的不便,因此,清中叶以后,“吗”在书面上出现的频次变得越来越高。如在《儿女英雄传》中,“么”共有141例,“吗”共有219例;在《小额》中,“么”只有3例,“吗”则有68例。这一时期,“吗”字形开始超过“么”字形,并逐渐成为语气词[ma]的代表性记音形式。

三、同一字形记录了不同来源的语气词

语气词的表音性及多变性,还会使汉语史中出现用同一字形来记写不同语气词的情况。如“嗹”这一字形就记写了不同来源的语气词。它是清代才开始出现的一个新口语语气词形式,在以山东方言为背景的聊斋俚曲中共出现了3例,现列举如下:

(12)公子上云:“石菴在后边嗹,哥哥,咱且上后边坐的罢。”(《禳妒咒》第三十二回)

(13)江城奔出说:“我过囃的嗹?”便去上吊,老婆子、小妮子都去劝他,太公说:“这样媳妇子要他怎的!不如把他送去。长命快写休书。”(《禳妒咒》第十回)

(14)那人说:“小人还有个四季曲子金纽丝嗹,再唱给老爷们听听。”(《富贵神仙》第五回)

在例(12)中,“嗹”用于陈述句,表示持续进行及确认事实的叙实语气;在例(13)中,“嗹”用于反诘问句,表达了说话人强烈的不满之情;在例(14)中,“嗹”用于陈述句,在表达叙述语气的同时,还具有明显的夸张意味。“嗹”这一语气词形式除了在聊斋俚曲中出现上述3例外,其他明清时期的语料,无论是同以山东方言为背景的《金瓶梅词话》《醒世姻缘传》,还是以河南方言为背景的《歧路灯》、以北京话为背景的《红楼梦》《儿女英雄传》《春阿氏》《小

额》等语料中,都未检索到“嗹”作语气词的用法,这说明“嗹”应是一个地域性较强的语气词。孟庆泰、罗福腾的《淄川方言志》中记载了这一用于句尾的语气词,通过与北京话的对比,作者认为该语气词是“了2”的音变形式:“北京话用在动词后面的轻声音节‘了[l?]有了1和了2之分。了1是助词,表示动作的完成;了2是语气词,多用在句末,有成句的作用。了1、了2语音上没有区别。但是,淄川话相当于北京话的这两个‘了的词,在语音上是不同的。了1的读音随前一韵母而有不同,多读作?·(本书以?·为代表),了2则读作‘嗹[li?·]。”[14](P236)其中,相当于“了2”用法的“嗹”举例如下:

(15)他早来嗹。

(16)吃饭嗹。

(17)你闺女多大小嗹?

(18)干了三年嗹。

例(15)~例(18)中的“嗹”,在表确认语气的同时,又重在说明变化,肯定事态已经出现或即将出现变化,确实可以看作是“了2”的语音变体,替换成“了2”没有任何问题。不过,仔细对比这些用例与聊斋俚曲中的3个用例,在用法上又似乎有所不同。例(12)“石菴在后边嗹”中的“嗹”,虽然具有时体的因素,但重在表示石菴在后边这一事实正在持续进行,与“了2”强调事态变化的用法完全不同。例(13)“我过囃的嗹”句中的“嗹”,主要是增强了所在句子的诘问色彩。例(14)“小人还有个四季曲子金纽丝嗹”中的“小人”,是一个酒馆中的唱曲人,在唱完《银纽丝》得到张鸿渐的夸奖后,又自告奋勇说自己还会唱四季曲子《金纽丝》,刻画了唱曲人被夸奖后沾沾自喜、急于炫耀的心情,该句中的“嗹”重在叙实夸张。可以看出,例(12)~例(14)中的“嗹”与“了2”差异明显,也无法用“了2”替换。我们认为,这3例中的“嗹”与“哩”的用法密切相关。试比较以下例子:

(19)李氏说:“小讷子在这里么?”赵大姑说:“在这里哩。你待看他看么?”(《慈悲曲》第三回)

(20)娘子见他久不回还,便跑到大门,探头一看,见他正在庄东头那里踢毽子哩。(《富贵神仙》第七回)

(21)茶博士说:“王二叔在后边哩。”(《禳妒咒》第二十回)

(22)天民说混账物诮嗄哩?谁说你的不俊来?不俊着就怕的那!(《禳妒咒》第十七回)

(23)你说俺个物件把眼一白说:“他能着人叫他三姨奶奶哩?”我就也没敢喘,跑出来了。(《禳妒咒》第三十二回)

(24)什么好扇哩,不过是八根柴、小油红,暑伏天使两三钱买的蒲扇,怎么好给你扇?(《增补幸云曲》第十六回)

(25)娟娟说这个比那报状元还喜哩。(《磨难曲》第二十六回)

(26)我还有一把好扇子哩,我再拿出来谝谝。(《增补幸云曲》第十六回)

(27)你问的是老婆么?有七八十个还多哩。(《增补幸云曲》第十七回)

可以看出,例(19)~例(21)中的“哩”所出现的语境及用法,与例(12)一致,都是在表持续进行的同时,也表达了肯定确认的叙实语气。例(22)~例(24)中的“哩”所出现的语境及用法,与例(13)一致,都突出了所在句子的诘问色彩,表达了说话人强烈的不满情绪。例(25)~例(27)中的“哩”所出现的语境及用法,与例(14)一致,都表达了较为强烈的夸张语气。

从以上例证来看,语气词“嗹”与“哩”的语法功能高度一致。二者在语音上也很相近,一读为[li],一读为[li?·]。“嗹”应是“哩”在强语气条件下语调较为夸张的一个变体形式。由于“嗹”在聊斋俚曲中的用例甚少,我们并没有检索到该字形用来记录“了2”的用法,但是以上两种用法的“嗹”至今仍然活跃在山东淄川方言中,是一个地域色彩浓厚的语气词形式。因此,我们认为,“嗹”既是语气词“了2”的记音形式,同时也记写了语气词“哩”在强语气条件下的变体形式。也就是说,同一个“嗹”字记录了两个来源完全不同的语气词:

1.了(动词)→了1(动态助词)→了2(语气词)→嗹

2.在里/在/里(处所副词)[15](P60-62)→里/哩(语气词)→嗹

四、不同字形记录了同一语气词形式

语气词在发展演变过程中,受到语音、语境、语用、地域等诸多因素的影响,还会出现多个字形记写同一个语气词的情况。孙锡信指出:“语气词是用来表达某种情绪的……情绪的表达借助于语音,因此语气词有许多带有标音的性质。一个语气词经历一段时间以后或在不同的地域可能产生语音上的变化,书面上写成不同的汉字,这就带来求证不同形式的词的同一性的问题。”[1](P4)在聊斋俚曲中,语气词“啊”的语音变体就存在这种由不同字形记写的情况。

语气词“啊”在其前一音节末尾音素的影响下,会音变成不同的变体,这些变体出现的时间大约是在清代。其中,当“啊”前音节末尾音素为-u(包括ao、iao)时,会音变为[uA],书面上通常采用字形“哇”记写。聊斋俚曲中共出现了9个“哇”的用例,例如:

(28)内云:“哇!我怕是上人上物哇。”(《禳妒咒》第一回)

(29)万岁说:“好哇!我来嫖婊子,不想撞着孤老窝里来了。”(《增补幸云曲》第七回)

(30)洞宾留下宝剑,昭君当下琵琶;刘伶爱饮不回家,好酒哇醉倒西江月下。(《增补幸云曲》第七回)

例(28)~例(30)中的“哇”,均符合“啊”的音变条件。除了“哇”外,聊斋俚曲中还出现了以下3个例子:

(31)输的热了再去捞,投寻结下人命债,沙窝里淘井越发深,这可是嘲咓可是怪。(《俊夜叉》)

(32)却说:喊杀连天,曹操魂不附体,跑了半宿,才不听的呐喊。说:“众将,你们都看看,我有头咓没有?”(《快曲》)

(33)〔劈破玉〕仇大郎你听着:再没有咱厚,每日家在一堆磕打着头,你用钱原就该把你帮凑。开口说当人,这话忒也诌。若是有钱不借给你大相公咓,那可就是一个狗!(《翻魇殃》第四回)

例(31)~例(33)中的“咓”,所处的语法位置及所承担的语法功能,都与“啊”完全一致。“咓”是一个较为生僻的用字,同时期语料仅聊斋俚曲中出现了该字形用如语气词的情况,《汉语大词典》《现代汉语词典》《辞源》等辞书中均未见此字。《汉语大字典》对该字的收录情况如下:“《字汇补》,五寡切。译音用字。”[16](P311)从这一解释可以看出,该字读作[uA],使用情境极窄。以上3例中,“咓”有2例是用在末尾音素为-u的音节之后,有1例是用在-ng之后。u为舌面后高元音,ng为舌根鼻辅音,二者发音部位近似,都位于口腔后部。当它们所属的音節均位于句末时,则会出现轻音化的趋势,在又轻又短的读音里,二者的发音就会更加接近,因此,-u、-ng音素后“啊”的变体都记作“咓”,是很有可能的。可以说,“咓”应是“啊”在末尾音素为-u音节后语音变体的另外一个记音字。

此外,我们还检索了清代文康《儿女英雄传》[17]、松友梅《小额》[18]这两部作品中“啊”在末尾音素为“-u”音节后记音字的使用情况。除了通常使用的“哇”字形之外,还检得如下用例:

(34)那老婆儿道:“姑娘,作吗呢?罢呀!你疼你妹子还疼的不够喂,还给他这东西!”(《儿女英雄传》第十回)

(35)张太太听了,先说:“作吗呀?亲家,你家那顿饭不吃肉喂?我吃上箸子就算开了斋了。还用叫姑爷姑奶奶这么花钱费事!”(《儿女英雄传》第二十九回)

(36)张亲家太太把嘴向安太太一努,说道:“那是他家的人,我当不了他的家!我可有儿说的?!多个人儿疼不好喂!”(《儿女英雄传》第三十二回)

(37)棉花更不讲了,是说你家爷儿们娘儿们不穿布糙衣裳,这些老妈妈子们哪,小女孩子们哪,往后来俩姑奶奶再都抱了娃子,那不用个几尺粗布喂!(《儿女英雄传》第三十三回)

(38)(王香头)唱得是:“今天我来的不算晚呦,皆因我差使刚当完哢。香头喴,”老张赶紧跟额大奶奶说:“您还不给老仙爷磕头呢。”(《小额》)

值得注意的是,例(34)~例(37)中的“喂”、例(38)中的“喴”用作语气词的情况,在其他同时期语料中均未检索到。同时,这5例中,“喂”与“喴”均用在末尾音素为-u的音节之后,因此,这两个语气词形式也应该是语气词“啊”的语音变体。之所以在字形上写作“喂”“喴”,是因为作者为了表达说话人极度夸张的语调或者强烈的情感,在强语气条件的驱使下,采用了略带拖腔的语音形式,因此,原音节中的单韵母[a]变成了复韵母[ei],舌位也由原来的低元音向央元音的位置靠拢。这两个“啊”变体的记音字,一方面,反映出作者对语气词“啊”在实际口语中的发音状况进行了如实记录;另一方面,也反映出语气词表音的灵活性及用字的随意性。

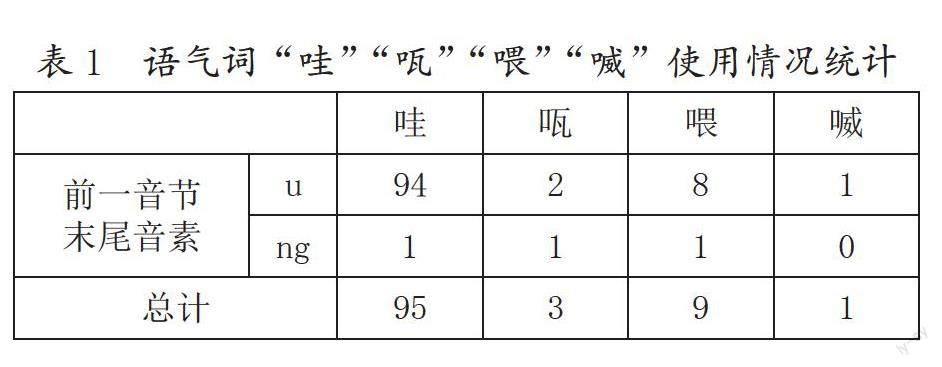

总的来看,在《聊斋俚曲集》《儿女英雄传》《小额》等口语化程度颇高的白话文学作品中,语气词“啊”在前一音节末尾音素为-u后的记音字,共出现了四种音变形式:“哇”“咓”“喂”“喴”。我们对这四种音变形式的使用情况进行了统计,具体如表1所示:

以上用例中,除了以下3例不符合“啊”的音变条件外,其他均用在末尾音素为-u(包括ao、iao)的音节之后:

(39)张炳之说:“也着个人跟了你去呀。”李氏说:“有狼哇?有虎哇?”(《慈悲曲》第三回)

(40)〔劈破玉〕仇大郎你听着:再没有咱厚,每日家在一堆磕打着头,你用钱原就该把你帮凑。开口说当人,这话忒也诌。若是有钱不借给你大相公咓,那可就是一个狗!(《翻魇殃》第四回)

(41)这个当儿,幸得张亲家太太问了珍姑娘一句话,说:“姑爷他明儿个这一上殿见皇上,只穿补褂,不用把那滚龙袍也给他带上喂?”(《儿女英雄传》第四十回)

可以看出,例(39)~例(41)中的“哇”“咓”“喂”,又全部用于音素-ng之后。如前所述,由于音素-u、-ng读音的近似,会导致在连续语流中跟在其后的“啊”读作[uA]。因此,无论是“哇”“咓”,还是“喂”“喴”,应该都是“啊”在同一音变条件下的不同记音形式。

综上所述,本文以聊斋俚曲为例,并辅以同时代的其他语料,论述了汉语语气词的字音、字形在近代汉语时期所呈现出的错综复杂的面貌。可以看出,在这一特殊的语言过渡期,语气词的字音、字形之间主要表现为三种关系:一是同一字形记录了同一语气词的不同发展阶段,二是同一字形记录了不同来源的语气词,三是不同字形记录了同一语气词形式。需要指出的是,某一语气词记音新形式的产生并不意味着旧有形式的消亡,新旧形式的选择会受到使用者的书写习惯、文献的文体类型、地域的差异等诸多因素的制约,使得新旧形式有可能在很长时间内共同存在。即使是在语气词系统的调节之下,旧字形的使用逐渐受限乃至日益萎缩,但仍有可能滞留在个别人的笔下、呈现在不同的文献之中。总之,系统考察汉语语气词的字音、字形之间的关系,对深入了解语气词的特质、语气词的发展演变等都具有重要意义。

参考文献:

[1]孙锡信.近代汉语语气词——汉语语气词的历史考察[M].北京:语文出版社,1999.

[2]王力.汉语语法史[M].北京:商务印书馆,1989.

[3]郭锡良.先秦语气词新探(一)[J].古汉语研究,1988,(1).

[4]张振林.先秦古文字材料中的语气词[A].四川大学历史系古文字研究室.古文字研究(第七辑)[C].北京:中华书局,1982.

[5]陈永正.西周春秋铜器铭文中的联结词[A].曾宪通主编.古文字与汉语史论集[C].广州:中山大学出版社, 2002.

[6][清]蒲松龄.聊斋俚曲集[A].[清]蒲松龄著,路大荒整理.蒲松龄集[C].上海:上海古籍出版社,1986.

[7]钟兆华.论疑问语气词“吗”的形成与发展[J].语文研究,1997,(1).

[8]崔山佳.《红楼梦》前已有语气词“吗”[J].中国语文, 1998,(4).

[9]杨永龙.句尾语气词“吗”的语法化过程[J].语言科学, 2003,(1).

[10]王魁伟.“《红楼梦》前已有语气词‘吗”献疑[J].中国语文,2000,(3).

[11]王力.汉语史稿(中册)[M].北京:中华书局,1980.

[12][日]太田辰夫.中国语历史文法[M].蒋绍愚,徐昌华译.北京:北京大学出版社,1987.

[13]孟繁杰,李焱.从满汉合璧文献看语气词“啊、吧、吗、呢”的出现时间[J].古汉语研究,2022,(3).

[14]孟庆泰,罗福腾.淄川方言志[M].北京:语文出版社, 1994.

[15]吕叔湘.汉语语法论文集(增订本)[M].北京:商务印书馆,1999.

[16]汉语大字典编辑委员会.汉语大字典(第二版缩印版)[M].成都:四川辞书出版社,武汉:崇文书局,2018.

[17][清]文康.儿女英雄传[M].杭州:西湖书社,1981.

[18][清]松友梅.小额[M].刘一之标点/注释.北京:世界图书出版公司,2011.

On the Interactive Relationship between the Character Pattern and the Sound of Chinese Modal Particles

——Take Liaozhai Folk Play as an Example

Zhai Yan

(School of Liberal Arts, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract:Chinese modal particle is an important mean to express mood in addition to intonation, which is closely related to pronunciation. The flexibility of modal particles to indicate the sound and the random character to record the sound will lead to a more complex relationship between the shape and the sound of modal particles. Taking Liaozhai Folk Play as an example, supplemented by other contemporary corpus, this paper describes the basic appearance of the pronunciation and form of Chinese modal particles in modern Chinese. In this period, there are mainly three types of relationships between the pronunciation and shape of the modal particles: one is that the same shape records the different stages of development of the same modal particle, the other is that the same shape records the modal particles from different sources, and the third is that the different shapes record the same modal particle form. A systematic study of the relationship between the pronunciation and character pattern of Chinese modal particles is of great significance for in-depth understanding of the characteristics of modal particles, the development and evolution of modal particles, and other issues.

Key words:modal particles;word sound;character pattern;relationship;Liaozhai Folk Play

基金項目:国家社会科学基金项目“语言类型学视野下的汉语语气词演变研究”(17BYY151)

作者简介:翟燕,女,中央民族大学文学院教授,文学博士。