传统中国的体制容量与中国历史连续性

李 磊

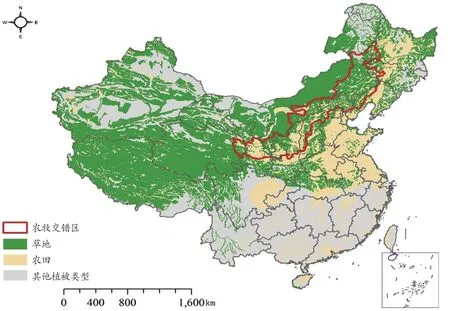

宜农宜牧区与传统中国的体制延续

自战国秦汉农牧分界线形成以后,游牧族群与农耕社会的关系历来是传统中国政治的主轴。吕思勉先生曾对游牧族群的历史作用做出过精当的论述:

先汉虽威加四夷,然夷狄入居中国者绝鲜,后汉则南单于、乌丸、鲜卑、氐、羌,纷纷入居塞内或附塞之地,卒成五胡乱华之祸。而唐代亦然,沙陀入居中原,犹晋世之胡、羯也。蕃、浑、党项,纷纭西北,卒自立为西夏,犹晋世之氐、羌也。而契丹雄踞东北,与北宋相始终,亦与晋、南北朝之拓跋魏极相似,一矣。[1]

吕思勉先生认为东汉魏晋南北朝与唐宋这两个历史阶段的发展轨迹具有相似性:东汉时入居山西的匈奴、羯人拉开十六国序幕;唐代入居山西的沙陀人建立五代时期的三个王朝。羌乱是东汉一代的治理难题,十六国时期氐、羌立国,一度有一统之势;吐蕃、吐谷浑、党项的崛起,亦给唐宋带来了重要的影响。源出东北的拓跋鲜卑建立北朝,与南朝对峙;同出东北的契丹也建立了王朝,与北宋对峙。[2]可以说,游牧族群的历史活动占据了半部中国史。近年来学术界提出内亚史观,便是着眼于阐释中国历史中的游牧族群传统。李治安先生更是提出了“两个南北朝”的论述框架,主张将辽金元与两宋的对峙视作第二个南北朝,并认为南制与北制到明代后期才完成融合。[4]这些论述在强调游牧族群特殊性的同时,亦将其历史活动归为中国史范围,主要依据之一即其所建立的政权大都采用了传统中国的政治体制。

关于游牧族群政权采用传统中国体制的缘由,上述吕思勉先生的论述提供了地理方面的解释线索。游牧族群建立政权主要在山西、西北与东北这三大地理板块,处于司马迁所绘农牧分界线与长城边塞之间。按《史记·货殖列传》所述,“龙门、碣石北多马、牛、羊、旃裘、筋角”[5]。“龙门-碣石”一线是战国秦汉的农牧经济交界线,但非农牧族群的分界线。秦始皇三十二年,蒙恬发兵三十万人北击匈奴,略取河南地,农牧族群的分界线北移至阴山。此后,西汉与匈奴围绕着河套地区、河西走廊的控制权进行了反复争夺,农牧族群分界线大抵被稳定在长城边塞。随着农耕人群大规模移民“龙门-碣石”一线至长城边塞的地区,该地区由游牧畜牧经济区转变为农牧混合经济区。吕思勉先生所述游牧族群建政的地区,正位于这片宜农宜牧区。

随着农耕人群大规模移民“龙门-碣石”一线至长城边塞的地区,该地区由游牧畜牧经济区转变为农牧混合经济区。游牧族群建政的地区,正位于这片宜农宜牧区。

游牧族群建政的地区主要位于中国北方的农牧交错带上

农业经济、农耕人群在宜农宜牧区所占的比重,以及秦汉王朝在这一地区长达四百多年的治理实践,决定了占据这一地区的游牧族群政权选择沿袭秦汉旧制,这是在衡量治理成本与政治收益后得出的优化方案。就山西板块(河东地区)而言,十六国时期匈奴人建立的汉国是第一个称帝的游牧族群政权。尽管汉国采用了胡汉分治、胡胡分治的统治方式,但在政治体制上却采纳了官僚君主制、郡县制、编户齐民制等传统体制,且在法统上以汉朝宗室自居,以“汉”为国号,在宗庙中祭祀西汉的汉高祖、东汉的光武帝以及蜀汉后主,并尊后主刘禅为孝怀皇帝。汉国体制为后继者前赵与旁出者后赵所继承,成为十六国的制度传统。此后,北魏以山西地区为核心统治区,东魏北齐与西魏北周的战争也围绕着争夺河东的统治权而展开。唐末沙陀势力也崛起于此。与十六国时期汉国的策略相同,晋王李克用在朱温建梁后仍然尊奉唐昭宗年号。李存勖继立后,结束了延绵百余年的河北三镇跋扈之局,即皇帝位,沿用大唐国号,攻灭后梁。从法统来看,后唐否定后梁,接续唐朝,开启后晋、后汉、后周、北宋的传承脉络,在唐宋之际起着承前启后的重要作用。可以说,建政于山西地区的游牧政权对于汉宋之间的正统性传承关联极大。

自张骞通西域、汉武帝设河西四郡之后,西北族群在中国历史中的地位越来越重要。除了农耕人群自东向西迁徙以外,羌人、氐人等宜农宜牧人群自西向东迁徙。至西晋时,关中人口半数为氐、羌。蒙古高原的游牧族群,如匈奴、鲜卑,也进入河西地区、河湟谷地、陇西及泾水上游的岭北地区。十六国时期的西北族群仍采用官僚君主制、郡县制来建构政权,这是由该地区的多族群分布格局决定的,汉魏晋体制为多族群政治体提供了制度样板。唐朝时,吐蕃虽崛起于青藏高原,但其发展态势为出河湟、分进河西、关陇,是影响唐朝国策的重要地缘环境。陈寅恪先生说:“李唐承袭宇文泰‘关中本位政策’,全国重心本在西北一隅,而吐蕃盛强延及二百年之久。故当唐代中国极盛之时,已不能不于东北方面采维持现状之消极政略,而竭全国之武力财力积极进取,以开拓西方边境,统治中央亚细亚,藉保关陇之安全为国策也。”中唐以后,吐蕃直接统治河西地区。“迨吐蕃衰败之后,其役属之党项别部复兴起焉。此党项后裔西夏又为中国边患,与北宋相始终。”[6]

建政于山西地区的游牧政权对于汉宋之间的正统性传承关联极大。

游牧族群选择中原传统体制,前提是体制须兼容本族传统

与西北相比,东北的自然环境更加有利于农业,农业潜力巨大。尽管碣石至汉长城的距离很近,但这片区域中的上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东、玄菟、乐浪诸郡,却成为东北族群转进塞内的枢纽。他们在这里熟悉农耕人群与农业社会,在政治组织上完成向官僚君主制及郡县制的转化。西晋瓦解后,占据这片区域的宇文氏、段氏、慕容氏均以郡县制为基本统治架构。更为重要的是,汉长城以北更广大的区域,即今日中国东北三省及内蒙古东北地区,受到农耕文明的影响,也渐次演化为渔猎、游牧、农耕的混合经济形态。较之于其他地区,崛起于塞外东北地区的政权大多有王朝化的历程。吕思勉先生将辽、金、元、清的兴起视作中国文明的发展壮大。他说:

黠戛斯虽灭回纥,而未能移居其地,西方东略之力,至斯而顿,而东方之辽、金、元、清继起焉。辽之起,由其久居塞上,渐染中国之文明,金、元、清则中国之文明,先东北行而启发句丽,更折西北行以启发渤海,然后下启金源,伏流再发为满洲,余波又衍及蒙古者也。其波澜亦可谓壮阔矣。[7]

源起东北的政权之所以能建立王朝体制,与其混合经济形态有关。尤其是农业化,不仅成为东北政权向王朝转化的重要经济基础,而且随着东北王朝入主中原,为中国的多民族统一国家提供了一块非常重要的农耕区。

传统中国体制与游牧族群传统的兼容

游牧世界的政治逻辑与中原王朝的体制模板并非不相兼容。当游牧族群在宜农宜牧区建立政权时,中原王朝的体制为其最优选择。尽管山西、西北、东北族群的发展历程有所区别,但在体制选择上却大体如一。尤其是东北族群,获得了优于其他区域的农业地利,当其社会内部农业地区的权重增加到一定程度时,政权将向王朝转化,几乎是必由之路。值得注意的是,游牧族群选择中原传统体制并非无条件,前提是体制须兼容本族传统。可以说,传统体制的容纳性即体制容量,是影响游牧族群是否选择中原传统体制的关键性因素。

自战国秦汉以来,中原地区所形成的体制具有以下内容:协调中央与地方关系的机制(郡县制、分封制、羁縻制),国家吸纳社会精英的机制(世袭制、选举制),政治决策机制(内朝制、御前会议制),行政机构组织机制(三公九卿制、三省六部制)、监察机制(台谏制),政治仪式(礼制),财税征纳与社会治理机制(赋役制、编户齐民制),军事动员机制(兵役制、募兵制),立法及司法体制(律令制)等。这一体制虽以农业社会为成长背景,但致力于解决的问题却是各种社会组织所共同面对的。故而游牧族群的诸多社会传统仍然能够借助这一体制得以存续。下面依据游牧族群建政的几种类型,分述中原体制与其政治传统的兼容方式。

传统体制的容纳性即体制容量,是影响游牧族群是否选择中原传统体制的关键性因素。

一、官僚君主制与游牧族群传统的兼容情况。匈奴是游牧族群最为重要的法统源头,但在十六国时期,匈奴建政不再采用本族政治架构,转而实行官僚君主制。匈奴汉国在游牧族群政权中是最早称皇帝的。尽管如此,匈奴旧有的政治传统仍在新体制中得以留存。如匈奴最高政治名号单于,汉国君主称帝后并未废除这一名号,而将之转授予太子或皇子。这样既保留了匈奴的政治传统,但又将其置于官僚君主制中,成为皇帝之下的一个官僚等级。再如匈奴的“四角”“六角”王制,汉国代之以封爵制,将匈奴诸王转化郡县王。在不损害其政治声望的同时,将分封制下握有实权的匈奴贵族改造为中央集权制度下领取封邑租税的寄生贵族。匈奴的部落制也被汉国改为编户制。汉国设置司隶、内史管辖匈奴民户。各内史在名义上隶属于郡县王,但在实际上听命于朝廷。通过司隶、内史,汉国朝廷统一征发兵役,完成对匈奴兵制的改革。[8]从汉国的政治实践可知,匈奴的政治传统并未断绝,它以与官僚君主制融合的方式发挥着组织协调作用。

二、门阀体制与宗王出镇制的兼容情况。西北地区的羌、氐、巴为宜农宜牧族群。王莽以来羌人移居塞内,东汉时期羌、氐移居关中、益州。鄂西重庆的巴人在汉末北上汉中,曹操迁之略阳,与氐人杂处,合称巴氐。魏、晋王朝进一步强制迁徙羌、氐入关中。可以说,汉晋之间的羌、氐、巴经历了漫长的迁徙过程,其部族组织时常被打散重构。十六国时期分别建立前秦与后秦的枋头集团与滠头集团,虽然领导者一为氐人苻氏,一为羌人姚氏,但其集团成员却均是氐、羌、汉等多族群身份,[9]形成了从下而上在盟主家族成员中推选领袖的政治传统。前秦、后秦建立后,采用魏晋门阀体制与宗王出镇制度,正是与其政治传统相互配合。在门阀体制下,苻氏、姚氏以第一家族的身份凌驾于其他家族之上,家族成员以出镇的方式分享统治权。异姓家族子弟则以出任幕府掾属、参预军镇决策的方式分享地方军政权力。苻氏、姚氏家族成员的平等性借门阀体制与宗王出镇制得以保留,枋头集团、滠头集团中苻氏、姚氏与异姓家族的等级差别也经由这一体制而得以延续。

三、州郡政区及方国体制的兼容情况。河西、陇西的族群构成较之关中更为复杂。淝水之战后,这一地区出现了鲜卑乞伏氏建立的西秦(都苑川),氐人吕光建立的后凉(都姑臧),鲜卑秃发氏建立的南凉(都廉川),卢水胡匈奴沮渠氏建立的北凉(都张掖),汉人李暠建立的西凉(都敦煌)。这些政权建立时,所使用的大都是地方名号。如吕光先称凉州牧、酒泉公,再称三河王,最后才即天王位。乞伏国仁先称领秦河二州牧,后被苻登署为苑川王、金城王、河南王、梁王,最后自称秦王。苑川、金城先后为乞伏氏王廷所在地,河南指黄河以南的陇右之地。河西鲜卑秃发氏先接受吕光广武县侯、广武郡公之封,之后又先后自称西平王、武威王、河西王、凉王。西平、武威为郡名,河西为地域名,凉为州名。沮渠蒙逊建立政权后,自称凉州牧、张掖公,此后后秦拜之为沙州牧、西海公,再自称河西王。这些政权的共同点是以郡、州地方官府为最初的统治架构,再发展为地域性的方国。可见地域意识而非族群意识,是河西、陇西地区政权建构的主要政治资源,这是由该地区多族群杂居的情况所决定的。地域意识其实是当地各个族群意识的共同表达,在这个意义上,沿用地方官府及方国体制,仍是顺应当地的民情。

地域意识而非族群意识,是河西、陇西地区政权建构的主要政治资源,这是由该地区多族群杂居的情况所决定的。沿用地方官府及方国体制,仍是顺应当地的民情。

四、部曲制、吏兵配属制的兼容情况。永嘉之乱后,不少汉人流落至慕容鲜卑统治区,慕容氏以设置侨郡的方式安置流民。投靠慕容氏的汉人士族是以宗族、宾客、乡党为流民组织,在游牧族群眼中就如同一个部落。形式上虽为郡县,实质上是被视作编排汉人的诸部。也正是基于属人原则,慕容氏将其部落传统与魏晋部曲制、吏兵配属制兼容到一起。部曲指魏晋时期门阀士族、豪强地主的依附人口,他们平时耕作,战时充当私兵。魏晋王朝模仿社会层面的部曲制,在州郡编户齐民制之外,另设吏户与兵户,以之作为朝廷及官府的私属。无论是部曲制,还是吏兵配属制的属民形式,皆与慕容氏的部落传统相通。前燕建立后,将之融合为营户制度,部落制下的游牧族群被赋予军籍,隶属于军营,从事生产与战斗。部分州郡民户被划为军营荫户,为军营提供租赋。[10]前者源自部落制,后者源自部曲制、吏兵配属制。营户制度成为前燕的重要军政制度,不仅能够将先期进入华北的乌桓、丁零、匈奴、羯、鲜卑诸族纳入其中,而且由于这一制度与门阀统治精神相通,因而得到河北士族的支持。双方的合作是前燕、后燕、南燕的统治基础。

北魏统一华北的过程,也是摧毁原有社会组织,按编户齐民制的精神重塑政权基础的过程。

北魏孝文帝改革是北方游牧族群主动兼容中原王朝体制的典型案例

五、赋役制、编户齐民制的兼容情况。淝水之战后,拓跋氏建立的北魏迅速崛起。北魏统一华北的过程,也是摧毁原有社会组织,按编户齐民制的精神重塑政权基础的过程。北魏对所征服的游牧族群采取离散其部落的政策,或强制迁徙,编制为军户;或迁于平城周围,计口授田,征收赋役。孝文帝改革的重要内容之一便是颁行三长制、均田制、租调制。三长制旨在重建乡官系统,目标在于取代宗主都护制,将门阀、豪强的荫户重新纳入国家户籍管理之下,以之作为均田制、租调制的施行前提。均田制、租调制以一夫一妇为单位分配土地、规定赋役,这些制度一方面根基于商鞅变法以来中原王朝的制度传统,一方面又具有明显的村社分配土地色彩,是拓跋氏社会公社传统的体现。[11]可以说,北魏以均田制为国制根本,正是将其部族传统融入中原传统体制的结果。

尽管游牧族群与农耕人群有着不同的经济形态、社会组织与政治传统,但十六国北朝的历史实践表明,战国秦汉以来形成的中原王朝制度可以容纳多族群、广地域,游牧族群的传统也能为这一体制所容纳。辽朝建立以后,北方游牧族群的政治传统出现了很大的断裂,蒙古高原上自匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回鹘以来的政治传统,虽然参与了辽朝国制的建构,但仅为其政治资源之一。相较而言,中原王朝体制发挥了远超前代的作用。辽、金、元、清借以发展为王朝体制,并在中国的王朝谱系中取得了正统的位置。可以说,传统中国的体制容量对于中国历史的连续性有着决定性意义。

主动采用中原王朝体制,是辽、金、元、清等北族王朝跻身中国正统的关键

对邻接性及非邻接性地区的体制容纳

十六国北朝的历史实践表明,战国秦汉以来形成的中原王朝制度可以容纳多族群、广地域,游牧族群的传统也能为这一体制所容纳。

传统体制还包含与具有邻接性的陆疆地区及非邻接性的海外地区之关系的处理机制。最新的研究观点认为:“古代中国具有贯穿内、外的普遍政治秩序,即在承认地方差序格局的基础上,以集体主义为导向建构共同的政治体、经济体,并通过礼仪等文化层面的举措强化共同的身份意识。这一政治秩序的适用空间在理论上具有无限性,不拒绝治外政权及族群的参与。地方对共同体的体制性依赖源于中国国家体制提供了中央与地方、地方与地方、治内与治外的交往条件与公共秩序,并降低了交际成本。”传统体制对邻接性及非邻接性地区关系问题的处理,正是遵循了这一原则,通过提供交往条件,建立公共秩序,将各方的彼此依赖转化为共同体意义上的体制性依存。

根据《史记》《汉书》记载,张骞通西域后,西域诸国使者朝贡汉朝,常常是随汉朝使者同来,[13]且沿途受到汉朝机构的照顾。[14]朝鲜半岛及日本列岛的遣使朝贡由边郡负责,位于朝鲜半岛上的乐浪、带方郡,既代表朝廷接受各族的朝谒,也负有将求诣天子的朝献使者送至京都的职责。[15]接待并护佑使者的制度为商贾所利用,以降低其商贸成本。汉成帝时杜钦分析西域罽宾遣使的情况,说:“奉献者皆行贾贱人,欲通货市买,以献为名。”[16]罽宾使者实为商贾,他们之所以乐意向汉朝朝贡,实是因为汉朝的“遣使送客”制度为其承担了交通运输成本并保证其人货安全。

尽管为治内与治外的交流提供交往条件给王朝财政带来负担,却也为不同区域、不同经济形态的族群搭建了交流平台,建立了公共秩序,这对于缺乏铁器、布帛、粮食、手工业品生产能力的游牧族群尤其重要。北方游牧社会需要从农耕区获得必需的生活资料与生产资料。在交往不畅的情况下,游牧族群会以劫掠农业地区的方式获得物资,或者以占领宜农宜牧区来强迫中原王朝岁贡、开榷场。为多边交往提供条件,建立起协商机制,其实是成本最小的办法,而且无论对于哪一方,都是最有利的选择。正因如此,魏晋以后的历朝历代基本上都沿袭了汉朝的处理方式。在这一体制下,边塞诸镇在大部分时间里所承担的是通关往来的管理工作。由此一来,传统国家体制以农业地区为基本面,依托牧业地区对农业地区的经济依赖与社会依赖,建立起涵盖农牧关系的治理体系。

唐宋以后,中国与海外的联系日趋密切,如何将这种缺乏地理邻接性的关系纳入既存体制成为新的治理问题。明朝前期的思路是通过官方的航海活动,将海外的非邻接地区与王朝连接在一起。永乐三年到宣德八年(1405~1433),郑和率领水军七下西洋,三四十个国家和地区得以与明朝建立官方联系。[17]明朝舰队相当于流动的长城边镇,对于非邻接地区而言,明朝舰队的到来,类似于边境的季节性出现。舰队到达时,非邻接地区便与明朝进行领土连接。非邻接地区通过明朝舰队的“朝贡”“互市”,性质上与邻接地区经由明朝边镇的“朝贡”“互市”类同。[18]与陆地的情况一样,朝贡的海外诸国国王及使者,由明朝负责护送至京师。郑和舰队正承担着这样的任务。

明朝舰队相当于流动的长城边镇,对于非邻接地区而言,明朝舰队的到来,类似于边境的季节性出现。舰队到达时,非邻接地区便与明朝进行领土连接。

通过航海活动,明朝将非邻接地区变为邻接地区,将原本处理邻接地区的体制用于这些非邻接地区。这是在既有体制之下,通过交通方式的变革来改变地理条件,充分利用体制容量来解决实践中的问题。明朝的体制贡献不在于制度变革,而在于在实践领域中创造性运用体制,由此最大限度地降低制度成本,维持了体制的稳定性。这一方略的成功建立在传统中国体制容量的基础上,但需要付出较高的交通成本,这成为官方大规模航海活动最为人诟病之处。明朝中叶以后放弃成建制的大规模航海活动,意味着治理架构的大幅调整。不仅非邻接地区的治理被放弃,郑和下西洋所构建的海域治理权也被放弃,边境线大幅退缩至近海。与此同时,西欧殖民者却沿着郑和下西洋的航线,逆向从西洋往东洋扩张,接收了明朝的治理遗产。处理与他们的关系,则成为近现代中国的治理难题。

结论

关于传统中国的国家体制,现代学术话语常以民族国家或帝国理论为思维框架,力图对其法权边界进行清晰化的描述。在这一论域中,游牧族群所建政权常与汉族所建政权被区隔开来。如果置于历史的实态来看,游牧族群所建政权分为两类,一类以宜农宜牧区为核心统治区,另一类则以牧业地区为主要统治区。前者与汉族所建政权的体制基本相同,实为同一类型。后者虽有自身的政治逻辑,但也在传统中国的体制中拥有自己的位置。

明朝中叶以后放弃成建制的大规模航海活动,郑和下西洋所构建的海域治理权也被放弃,边境线大幅退缩至近海。与此同时,西欧殖民者却沿着郑和下西洋的航线,逆向从西洋往东洋扩张,接收了明朝的治理遗产。

以郑和下西洋为代表的官方航海活动,事实上构建出一套有效的海域治理机制

宜农宜牧区主要指“龙门—碣石”一线至长城边塞之间的地区,它分为山西和西北、东北三个板块。由于农业经济、农耕人群在这片区域仍占据相当比重,秦汉王朝在此也形成了长期的治理传统,因而以宜农宜牧区为核心区的游牧族群常常会以传统中国的体制来建构政权。之所以如此,除了统治成本方面的因素外,体制功能是决定性因素。传统体制是在各个地方、各个族群、多种经济形态之上的具有统摄性的体制,能够有效协调中央与地方关系,完成对社会势力的吸纳、财税的征纳与社会事务的管理,保证政治决策的理性、行政执行的效率,设立仪式、礼制以塑造认同等。正因如此,无论是汉族,还是游牧族群,无论是建立地区性政权,还是建立大一统王朝,均会沿袭这一体制,仅做因时制宜的增减。作为制度载体的政权或王朝会有兴亡,但体制本身却处于发展延续中。

建政于牧区的游牧族群,从农耕区获得生活资料与生产资料为其刚性需求。传统中国体制直面这一需求,为相互交往提供条件、建立公共秩序,依托彼此间的经济及社会依赖,建立起涵盖农牧关系的治理体系。值得注意的是,传统中国的农牧关系问题其实是具有邻接性地区之间的体制融合问题。唐宋以后海上通道畅通,如何处理与海外这类非邻接地区的关系成为一个新的体制难题。明朝的贡献在于通过官方的航海活动,让舰队充当流动的边境线,由此改变海外地区的非邻接性质,将其视作邻接地区纳入既有体制之中。这一治理思路并不是制度变革或新设制度,而是在传统体制内,通过技术手段的创新(如“边镇的流动”),来挖掘体制存量。

明朝晚期时西方殖民者东来引发的海疆危机,并非缘于传统体制的失效。恰恰相反,它是明朝放弃体制化治理的结果。明朝结束了大规模的航海活动,致使边境线内缩至近海。充当边镇的明朝舰队不再出现后,非邻接地区便难以维系与明朝的体制性关系。西方殖民者乘虚而入,将全球殖民体系扩张至中国东南沿海。无论明朝是以严守官方贸易的方式来管控海疆,还是通过以夷制夷的策略进行防卫,都只是策略层面的自卫,而缺乏整体性的体制构想,因而并不能真正解决问题。可以说,鸦片战争前两百年,中国便陷入对西欧殖民者的反侵略斗争之中,但不能据此否定传统体制的有效性。传统中国的体制生命力,仍然是今天值得重视的制度遗产。

可以说,鸦片战争前两百年,中国便陷入对西欧殖民者的反侵略斗争之中,但不能据此否定传统体制的有效性。

注释:

[1] [7] 吕思勉:《隋唐五代史》,上海古籍出版社2005年版,第1页;第4页。

[2] 牟发松:《汉唐异同论》,载《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2004年第3期。

[3] 相关研究综述参见程秀金:《“内亚”概念源流考》,载《北方民族大学学报》(哲学社会科学版)2016年第6期;祁美琴、陈俊:《中国学者研究中的“内亚”概念及其问题反思》,载《中国人民大学学报》2019年第3期。

[4] 李治安:《两个南北朝与中古以来的发展线索》,载《文史哲》2009年第6期。

[5] 《史记》卷129《货殖列传》,中华书局1959年版,第3253~3254页。

[6] 陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,上海古籍出版社1980年版,第133页。

[8] 陈勇:《汉赵史论稿——匈奴屠各建国的政治史考察》,商务印书馆2009年版,第11~16页。

[9] 罗新:《枋头、滠头两集团的凝成与前秦、后秦的建立》,载《原学》第六辑,中国广播电视出版社1998年版,第147~164页。

[10] 陈琳国:《中古北方民族史探》,商务印书馆2010年版,第399~415页。

[11] 唐长孺:《拓跋国家的建立及其封建化》,《魏晋南北朝史论丛》,生活·读书·新知三联书店1955年版,第193~249页。

[12] 刘雅君:《普遍政治秩序与中国古代政治史的话语重构——以贡献制的体制功能为线索》,载《社会科学》2021年第6期。

[13] 《史记》卷123《大宛列传》,中华书局1959年版,第3169页。

[14] [16] 《汉书》卷96上《西域传上》,中华书局1962年版,第3873页;第3886页。

[15] 《三国志》卷30《乌丸鲜卑东夷传》,中华书局1959年版,第851、857页。

[17] 万明:《关于郑和研究的再思考》,载《中国史研究动态》2003年第7期;万明:《释“西洋”——郑和下西洋深远影响的探析》,载《南洋问题研究》2004年第4期;万明:《郑和下西洋与亚洲国际贸易网的建构》,载《吉林大学社会科学学报》2004年第6期。

[18] 李磊:《“一带一路”与古代中国的内外秩序》,载《学习与探索》2016年第9期。