腹部钙化性纤维性肿瘤CT及MRI诊断价值

杨朝武,王 娟(通信作者)

(1复旦大学附属中山医院吴淞医院医学影像科 上海 200940)

(2上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 上海 201900)

钙化性纤维性肿瘤(calcifying fibrous tumor,CFT)由Rosenthal等[1]1988年最先报道,主要发生于四肢、躯干,发生于腹部时起病隐匿,目前影像学研究较少[1-3]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2012年1月—2022年1月于复旦大学附属中山医院吴淞医院经病理证实的腹部钙化性纤维瘤病例11例,其中男性6例,女性5例,平均年龄(37.73±8.21)岁,研究其CT、MRI检查影像特征。

1.2 方法

CT检查:采用德国Siemens Somatom Sensation 64排螺旋CT扫描仪,层厚5 mm,层距5 mm,螺距1.0,矩阵512×512;增强扫描应用高压注射器经肘正中静脉注射对比剂碘海醇(350 mg/mL),注射速率2.5~3.0 mL/s,总剂量100 mL;CT增强强化程度的分级标准如下,轻度:10~20 HU;中度:21~40 HU;明显:40 HU以上。对扫描所得原始数据进行层厚、间隔均为1.0 mm重建,重建数据上传至AW4.2工作站行图像多平面重建。

MRI检查:采用德国Siemens Magnetom Verio 3.0T MR扫描仪,体部联合相控阵线圈。横断面T1WI、T2WI、脂肪抑制T2WI序列(FST2WI)、DWI序列(b 值为0、1 000 s/mm2),冠状位T2WI,扫描层厚6 mm,层间距1.2 mm。动态增强(dynamic contrast enhanced,DCE)MRI采用横断面快速梯度回波序列,对比剂采用钆喷酸葡胺,剂量0.1 mmol/kg,流率2 mL/s。MRI信号强度:T1WI、T2WI及DWI信号与邻近肌肉相比,MRI增强后的强化程度分为轻度强化(低于邻近肌肉)、中度强化(约等于邻近肌肉)和明显强化(高于邻近肌肉)。将DCE-MRI图像导入后处理工作站,将ROI置于病灶强化程度最高的区域,避开钙化、坏死及囊变区域,软件自动生成时间-信号强度曲线(time-signal intensity curve,TIC)。

1.3 图像分析

由两名拥有10年以上CT及MRI阅片经验、主治医师以上职称医师独立阅片,意见不一致时经讨论达成一致。

2 结果

2.1 临床资料

11例患者中5例有腹胀、腹痛、腹泻等非特异性临床表现,2例患者自述触及腹部包块,3例患者体检发现病灶,1例患者因腹腔其他手术偶然发现;5例发生于腹壁,2例发生于肠系膜,2例发生于网膜,2例发生于胃肠道。

2.2 CT检查结果

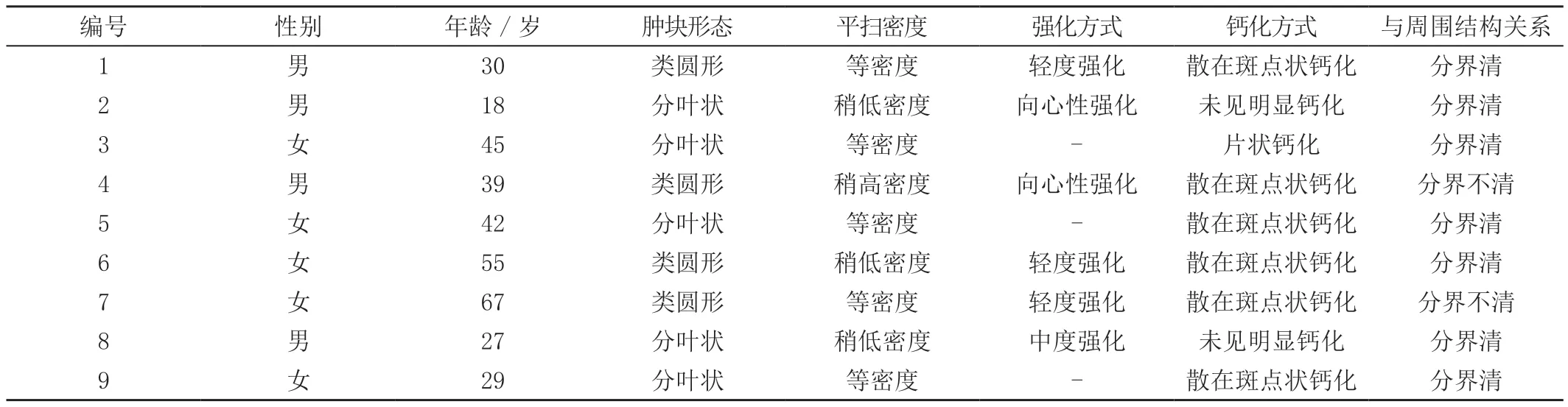

9例患者行CT检查,其中3例患者仅作CT平扫,6例患者行CT平扫+增强扫描,重点观察病灶形态、密度、钙化、强化方式及周围关系,具体见表1、图1。

图1 一例肠系膜CFT CT图片

表1 CT检查结果

2.3 MRI检查结果

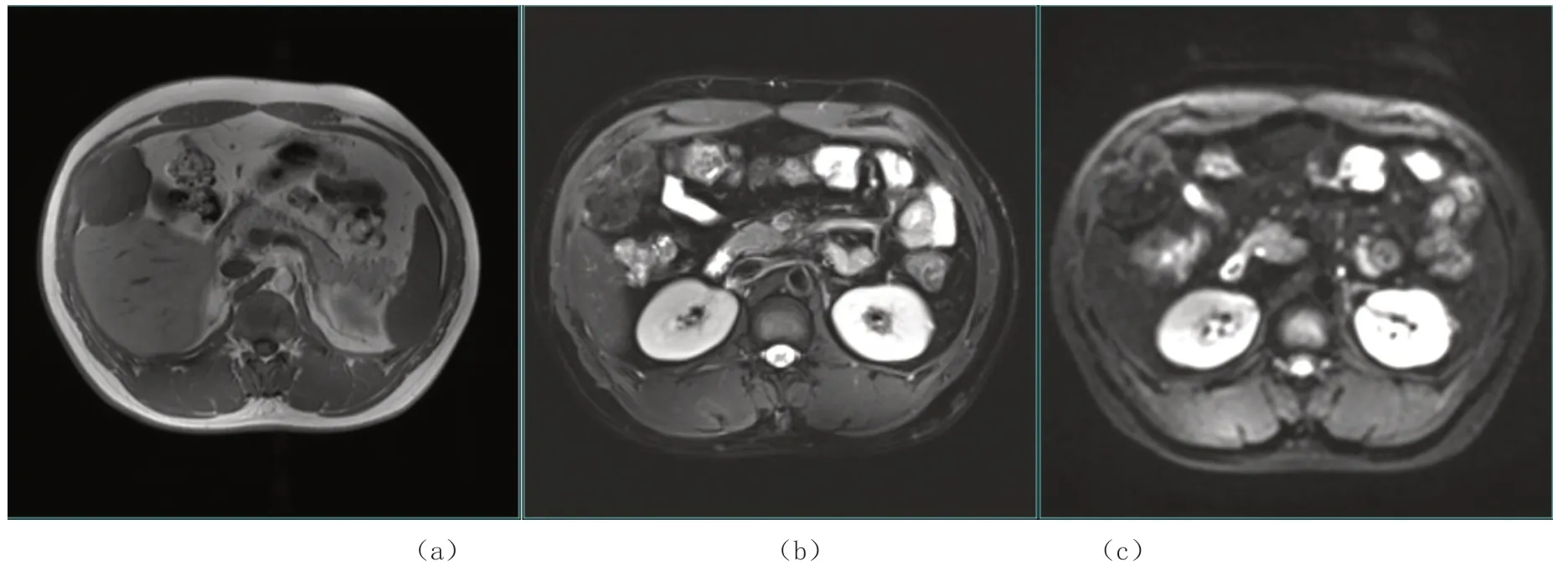

8例患者行MRI平扫及动态增强扫描,重点观察病灶形态、信号、强化方式、周围关系及时间-信号曲线,具体见表2、图2。

图2 一例腹壁CFT MRI图片

3 讨论

3.1 CT表现

腹部CFT可发生于胃肠道、实质脏器、腹膜后、腹腔系膜网膜等,本研究病例发生部位包括胃肠道、腹腔系膜、网膜及腹壁,全部病例均为单发,但既往研究发现该病也可多发[2-6,10]。形态学主要分类圆形及分叶状,边界清楚,本研究中2例CT显示边界不清,术中所见分界清楚,未见浸润征象,推测原因可能跟病灶对邻近结构推移压迫致局部炎症改变可能。宋莎莎等[7]研究发现,CFT在CT平扫时呈低密度,边界清晰,无坏死及囊变,增强扫描呈逐渐轻度强化或明显不均匀强化,肿块内均可见不规则点状钙化;本研究发现,与邻近肌肉相比,病灶平扫实性部分呈等密度或稍高密度,变性及坏死部分呈稍低及低密度,病理学研究发现,CFT病灶主要由密集的胶原纤维伴梭形细胞增生而成,内部可见散在钙化和淋巴细胞分布,病理学改变决定了CT密度表现,当病灶不发生坏死时,实性部分平扫及强化密度较均匀,轻中度强化为主,这与病灶含有较多的胶原纤维血供不丰富有关[5,7];病灶较大时可以发生坏死,强化不均匀。钙化是CFT病灶重要特征,CT检查可判断病灶钙化有无及钙化分布特点,既往文献报道发生于胃肠道CFT的钙化率约为81%[6],本组7例患者CT钙化特点主要表现为散在的斑点状、条片状钙化;2例病灶以软组织成分为主,CT未见明显钙化灶,但镜下可见微小钙化及“砂砾体”,可见CT并不能作为钙化有无绝对标准,对微小钙化CT可能漏检,最终还需要结合病理学镜下观察,发现“砂砾体”更有价值。本组病例CT增强病灶多数为轻中度强化,既往文献报道部分较大病灶强化方式类似血管瘤样向心性强化[7],分析可能跟病灶较大血供不丰富,病灶外围血管分布相对丰富有关,本组病例观察到2例病例有此表现。病灶较小时不易发生变性及坏死,增强后强化往往较均匀,强化幅度大多低于40 HU,以轻中度强化为主,分析原因与该病变病理学基础相关,病灶镜下主要成分为胶原及纤维,血供不丰富。

3.2 MRI表现

总共8例患者行MRI检查,与大多数病变FST2WI高信号不同,FST2WI低信号为CFT特征性表现,与多数文献报道相一致[3,8-9],分析原因为病灶以纤维细胞及胶原成分为主,含水量较低相关。增强扫描均为轻度强化,可均匀或不均匀,强化方式与病灶主要成分为胶原及纤维细胞,内部多发钙化及血供不丰富相关,病灶较大时可发生坏死囊变,钙化较多时可以不均匀强化。另外本研究发现部分病例病灶内部可见T1WI低、FST2WI低、DWI高信号,增强后呈瘢痕分隔样强化,分析其成分为纤维分隔,与最终镜下病理学表现一致,纤维分隔及包膜可导致水分子弥散受限,在DWI序列上成条状高信号,与DWI信号特点一致。

3.3 CT及MRI检查价值

CT能有效地发现病灶并定位,对于需要手术治疗的病灶具有重要价值;另外,钙化是CFT重要特征,CT可准确发现病灶钙化,对该病定性诊断重要价值。MRI软组织分辨率优于CT,对分辨病变与周围结构关系更清晰,T2WI、DWI低信号是CFT重要特征,且MRI可发现病灶内部纤维分隔,对CFT定性诊断有一定价值。