江苏常州金坛区井头村土墩墓D5、D8发掘简报

南京博物院

内容提要:井头村土墩墓群共发现8 座土墩墓,其中,井头村D5 为向心式一墩多墓结构,共发现7座墓葬、3 处器物群、1 处墓下建筑,出土遗物主要有硬陶器、原始瓷器、泥质灰陶器等,年代为春秋中晚期;井头村D8 为一墩一墓结构,发现1 座墓葬、3 处器物群,出土遗物主要有硬陶器、原始瓷器等,年代为春秋晚期。井头村D5和D8的发掘为江南地区尤其是宁镇地区土墩墓研究提供了新的材料。

井头村土墩墓群位于江苏省常州市金坛区薛埠镇井头村西北,地处茅山山脉东麓指状岗地边缘,整体地势西高东低,海拔约30~40 米。2017—2018 年,为配合265 省道(金坛段)工程建设,南京博物院等单位对工程范围内的19 座土墩墓进行了抢救性发掘,其中井头村土墩墓群共有8 座土墩墓[1]。现将井头村D5、D8发掘情况简报如下。

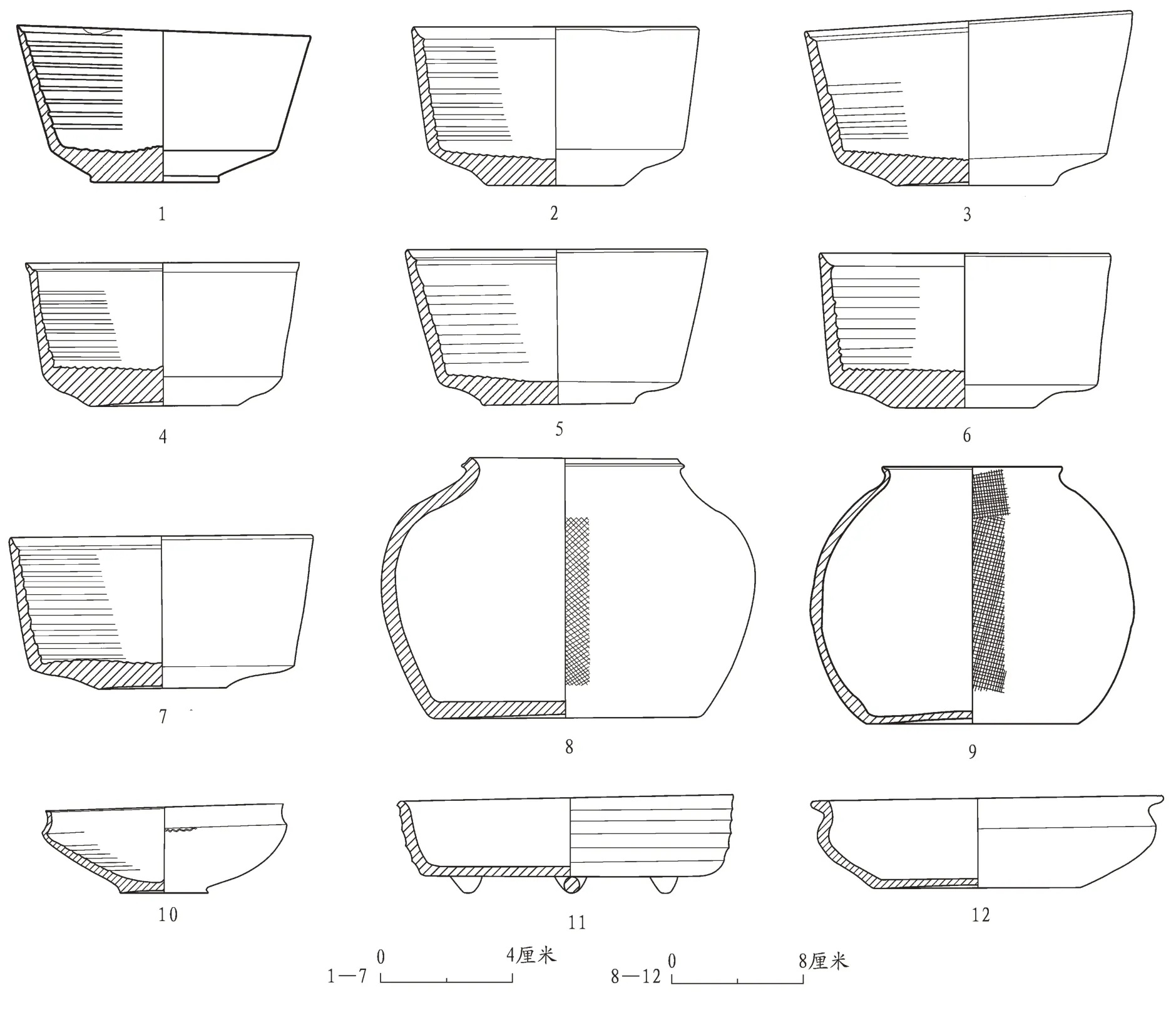

江苏常州金坛井头村土墩墓D5出土遗物

2.硬陶瓿(D5M2︰11)

3.硬陶瓿(D5M3︰1)

4.硬陶坛(D5M4︰6-2)

5.硬陶坛(D5M4︰1)

6.硬陶瓿(D5M6︰1-2)

江苏常州金坛井头村土墩墓D5M7出土遗物

1.硬陶坛(D5M7︰7)

2.硬陶瓿(D5M7︰1)

3.硬陶瓿(D5M7︰16)

4.硬陶碗(D5M7︰11)

5.灰陶盂(D5M7︰18)

6.原始瓷盂(D5M7︰17)

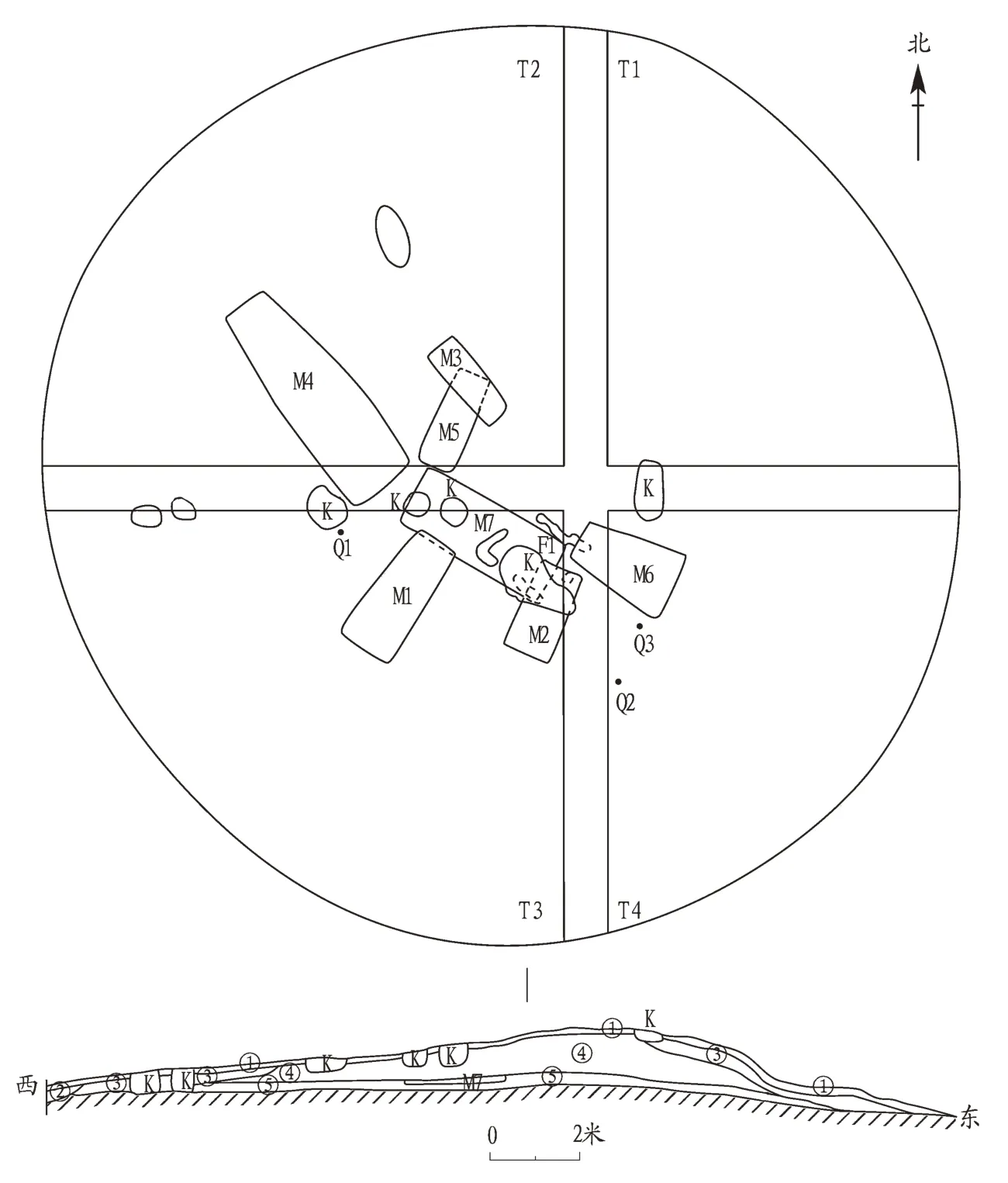

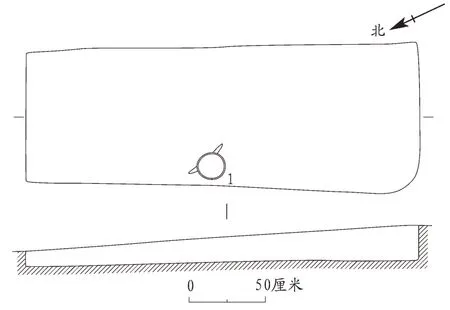

一、井头村五号墩(D5)

D5 位于井头村土墩墓群的中部,西南距井头村D4 约6、东北距井头村D6 约10 米。中心地理坐标为东经119°21′45.62″,北纬31°42′31.09″。地表被树木、草丛和灌木覆盖,整体地势较高,外观呈馒首状,平面近圆形,东西长约20.7、南北长约21.2、最高处约1.5 米,总面积约350 平方米。发掘采用四分法,按正方向布设探方4 个,分别编号T1—T4,探方间预留1 米宽“十”字隔梁(图一)。

(一)地层堆积

根据土质土色以及包含物的不同,可将D5 分为5 层。现以T3、T4 北壁为例介绍如下(图一)。

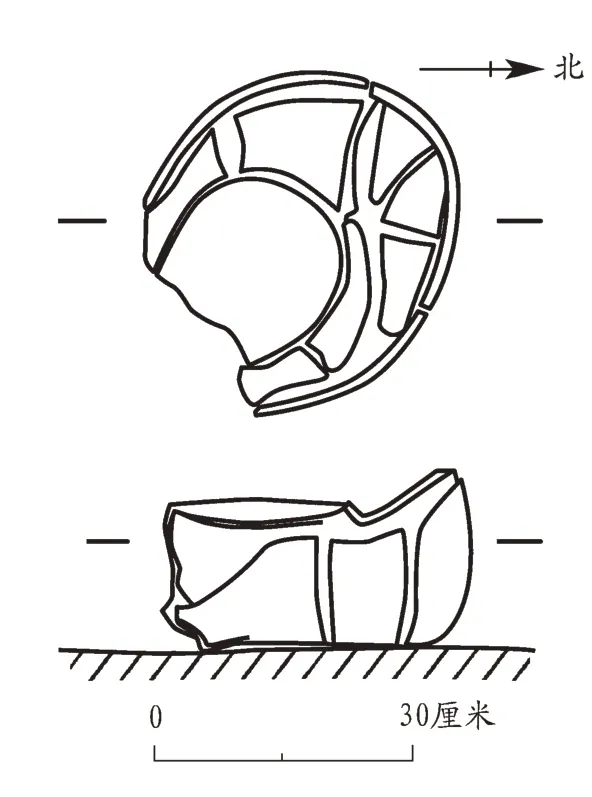

图一//D5总平面图及T3、T4北壁地层图

①层:黄褐色土,表土层,表面多有树坑,土质疏松,内含植物根茎和近现代生活建筑废弃物。厚0.05~0.2米。分布全方。

②层:黄褐色淤土,土质致密,细腻,较纯净。深1.25~1.7、厚0~0.3 米。分布于南、北、西三面的墩角沟槽内。

③层:红褐色黏土,土质密实,颗粒粗大,块状,夹杂有黑褐色斑点,内含植物根茎和陶片等。深0.2~1.85、厚0~0.4 米。东北部封堆至顶部,西南部仅封堆于墩角处。M1—M4、M6 开口于该层下,Q1—Q3被该层叠压。

④层:灰黄色沙质土,土质细腻,致密,纯净。深0.1~1.5、厚0~1 米。M5、M7 开口于该层下,为M5和M7的封土堆。

⑤层:红褐色黏土,夹杂黄褐色沙质土,土质密实,纯净。深1~1.85、厚0~0.3 米。为D5 垫土层。

⑤层以下为生土层。

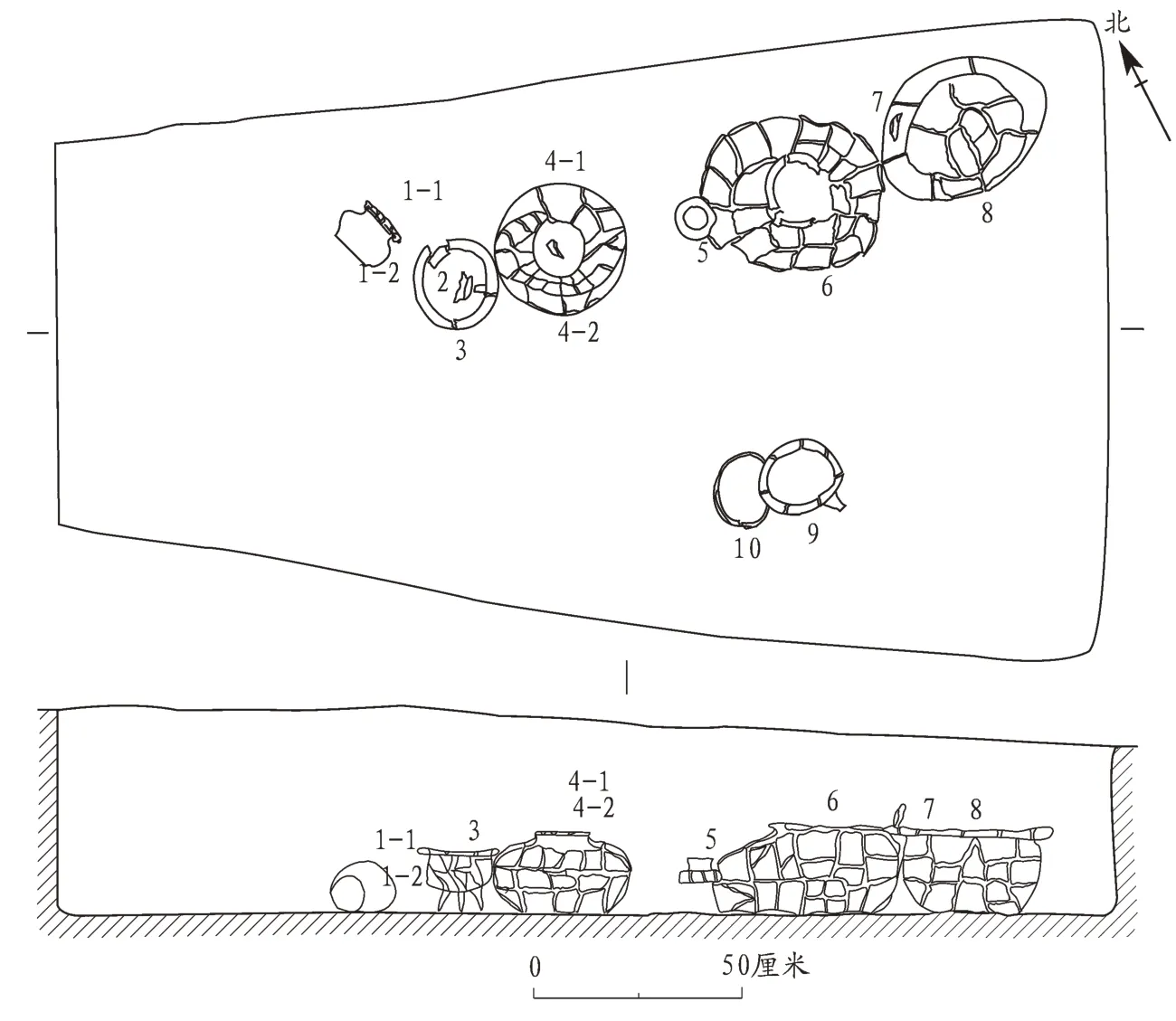

(二)遗迹和遗物

D5 为一墩多墓土墩,共有7 座墓葬,其中M7为主墓,其余墓葬均呈向心式葬入,器物群3 处,还有1 处墓下建筑(图一)。共出土遗物63 套,共72 件,器形有坛、瓿、罐、釜、盘、钵、鼎、碗等,其中以坛、瓿、碗出土较多,质地有印纹硬陶、泥质灰陶、泥质红陶、夹砂红陶和原始瓷等,其中印纹硬陶多为青灰胎,原始瓷多为灰胎青釉,纹饰以几何纹为主,如方格纹、菱形填线纹、席纹等。

1.墓葬

(1)D5M1

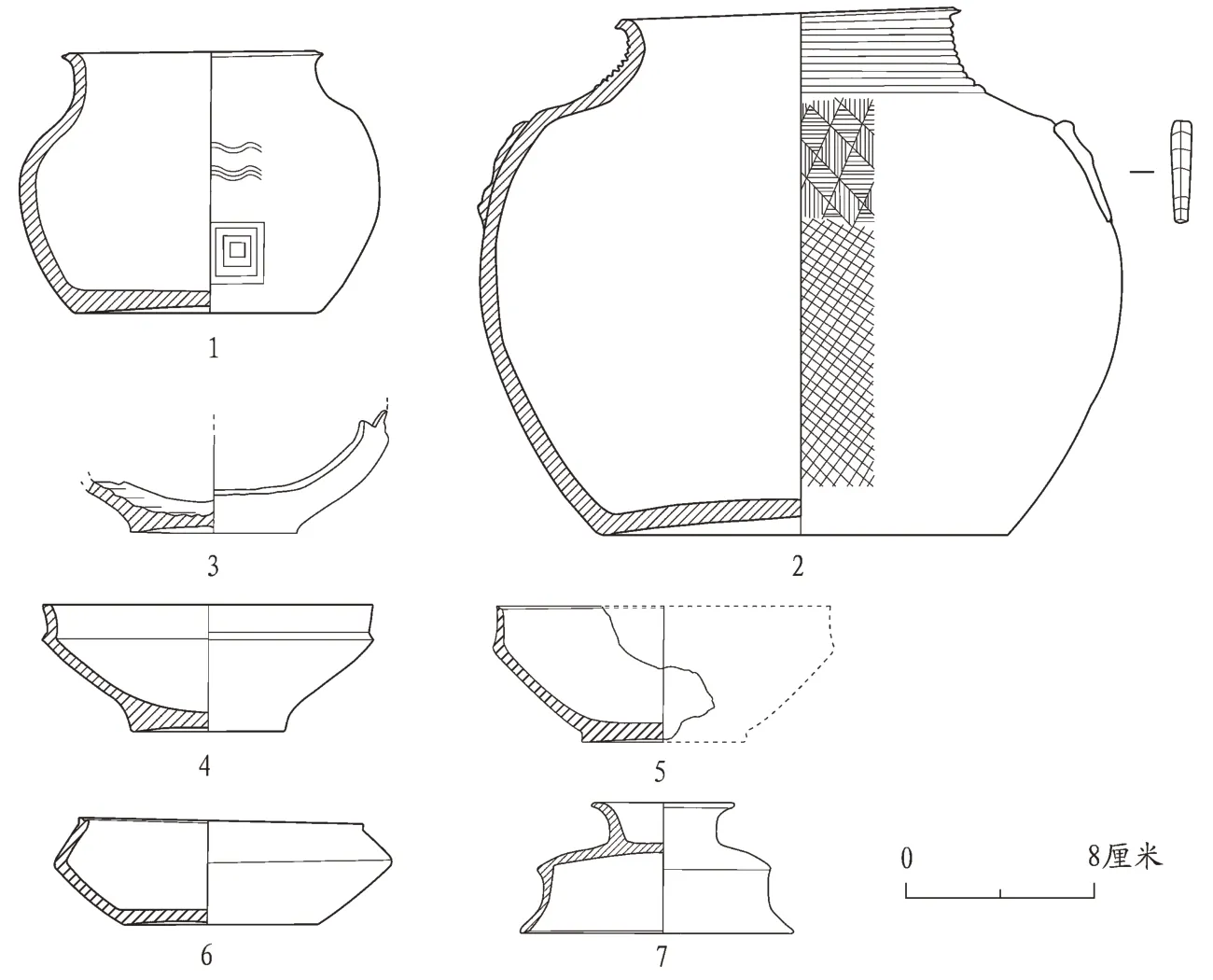

D5M1 位于土墩西南,开口于③层下,打破④层,开口面呈东北高西南低坡状。方向29°。为竖穴土坑墓,平面呈北窄南宽梯形,直壁,北高南低,缓坡底。周壁无明显加工痕。长3.23、宽1.06~1.36、深0.22~0.5 米。内填红褐土,夹杂黄斑点土,土质略疏松,颗粒粗大,含植物根茎、夹砂红陶粒、炭屑、植物腐朽物等。随葬品放置于墓室中部,保存极差。墓室内未见有人骨及葬具痕。M1 共出土器物8 件,硬陶器3、原始瓷器1、夹砂陶器4 件,器形有坛、鼎、釜、碗等(图二)。

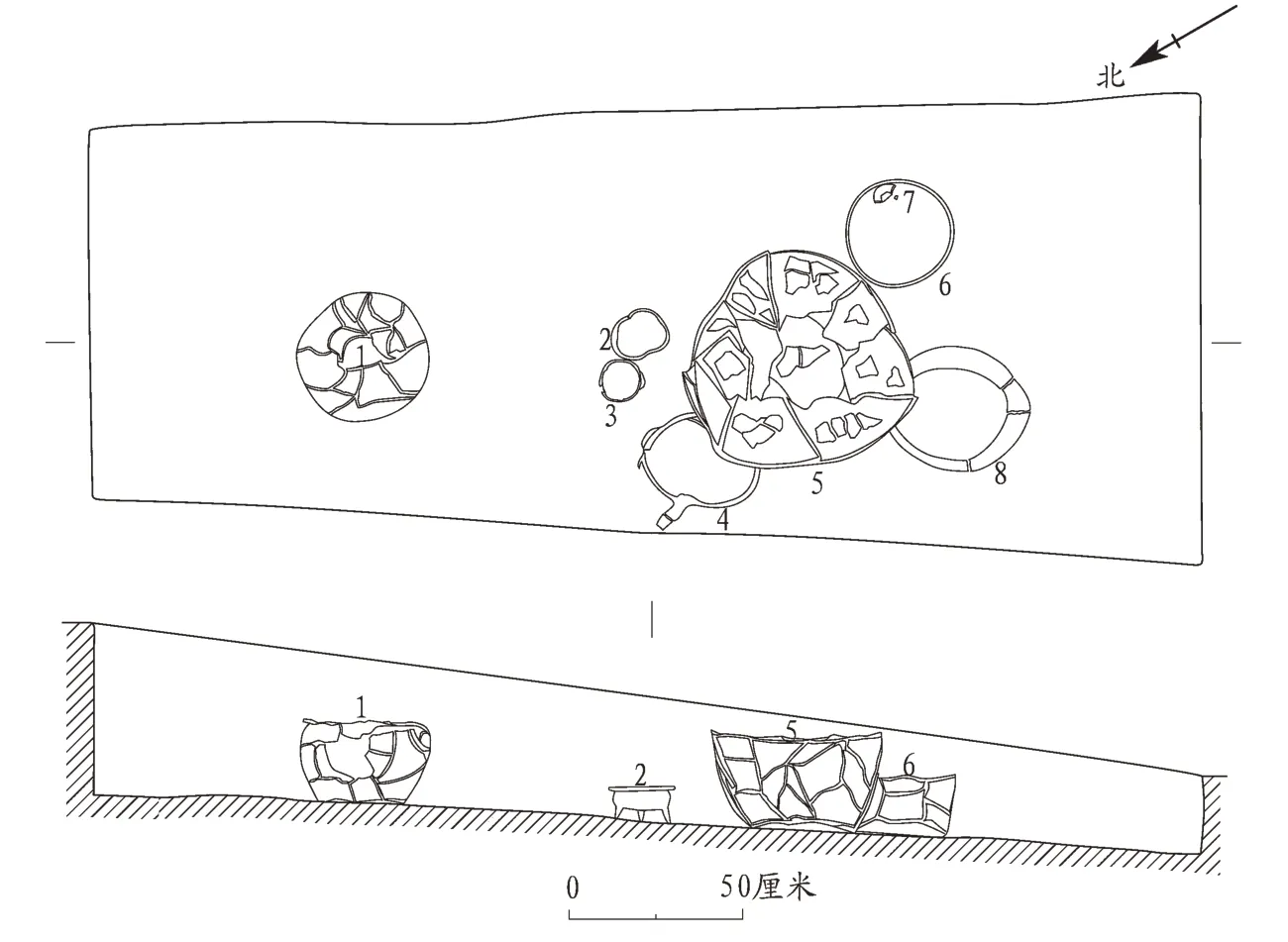

图二//D5M1平、剖面图

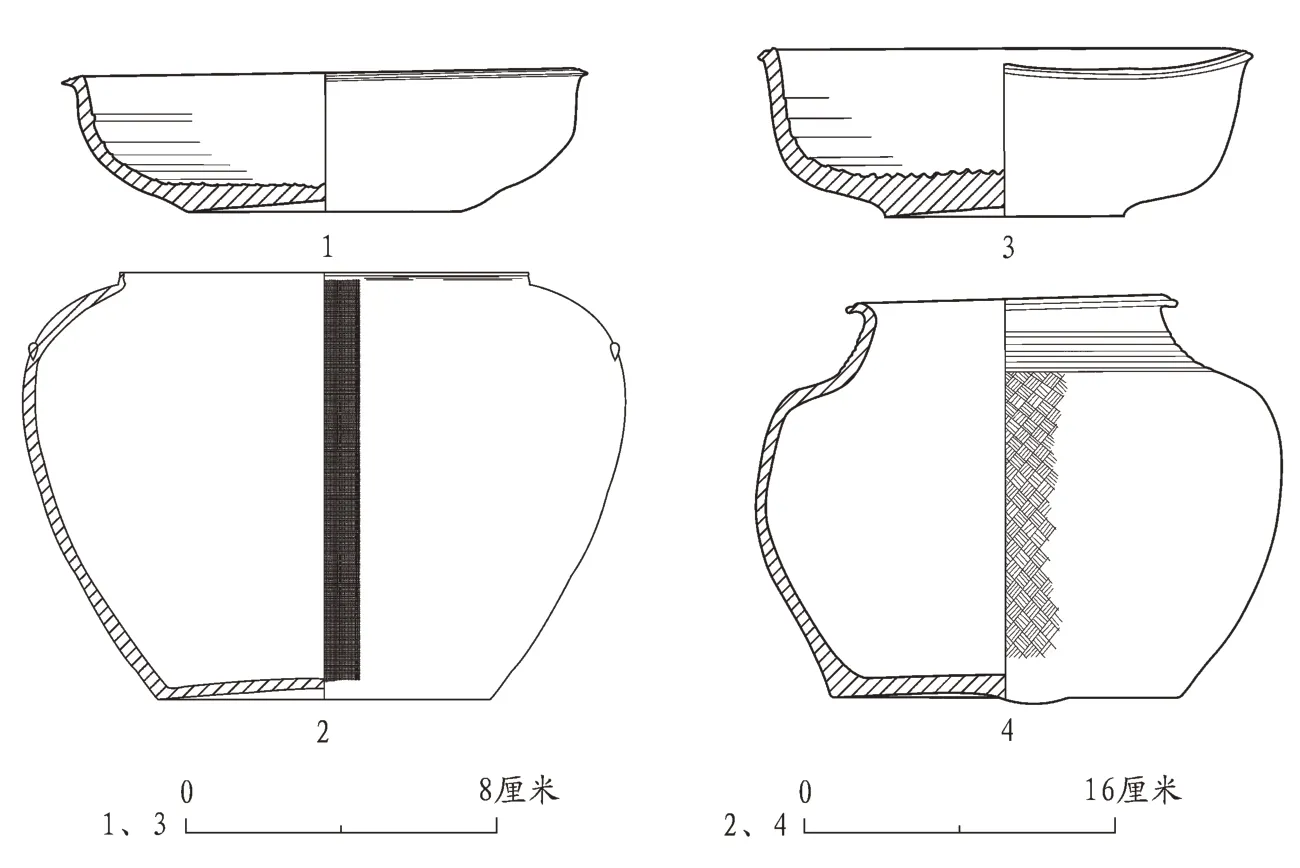

硬陶坛 3 件。D5M1︰1,褐胎。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,弧肩,深弧腹,最大腹径中部偏上,平底略内凹。颈饰弦纹,肩、上腹饰席纹,下腹饰方格纹。近底有轮修痕。口径16、底径19.7、高42.4厘米(图三︰1)。D5M1︰5,棕褐色胎。上半部缺失,弧腹,平底内凹,腹部饰细方格纹。底径26、残高38.4厘米(图三︰2)。

原始瓷盅式碗 1 件。D5M1︰7,青灰胎,器表施青釉,釉色泛灰黄,外底有同心弧形切刮痕。敞口,方唇,上腹近斜直,下腹急弧收,平底内凹。碗内饰螺旋纹,器壁有轮旋痕。口径10.8、底径4.4、高5.5厘米(图三︰3)。

图三//D5M1出土器物

(2)D5M2

D5M2 位于土墩中南部,上部被现代树坑破坏。开口于③层下,向下打破④层和D5M7,开口面呈北高南低坡状。西邻D5M1,方向23°。为竖穴土坑墓,平面呈北窄南宽圆角梯形,直壁,近平底,周壁无明显加工痕。长2.26、宽0.96~1.2、深0.4~0.76 米。内填红褐土,夹杂黄斑点土,土质略疏松,颗粒粗大,内含植物根茎、夹砂红陶粒、炭屑和硬陶残片等。随葬品放置墓室西半部,保存极差,墓室未见人骨及葬具痕。D5M2 出土器物11套,共15件。其中D5M2︰7为泥质红陶,器形不明,呈碎末状,无法提取,另有硬陶器8、泥质红陶器1、泥质灰陶器4、夹砂红陶器1 件。器形有坛、盆、瓿、盘、器盖等(图四)。

图四//D5M2平、剖面图

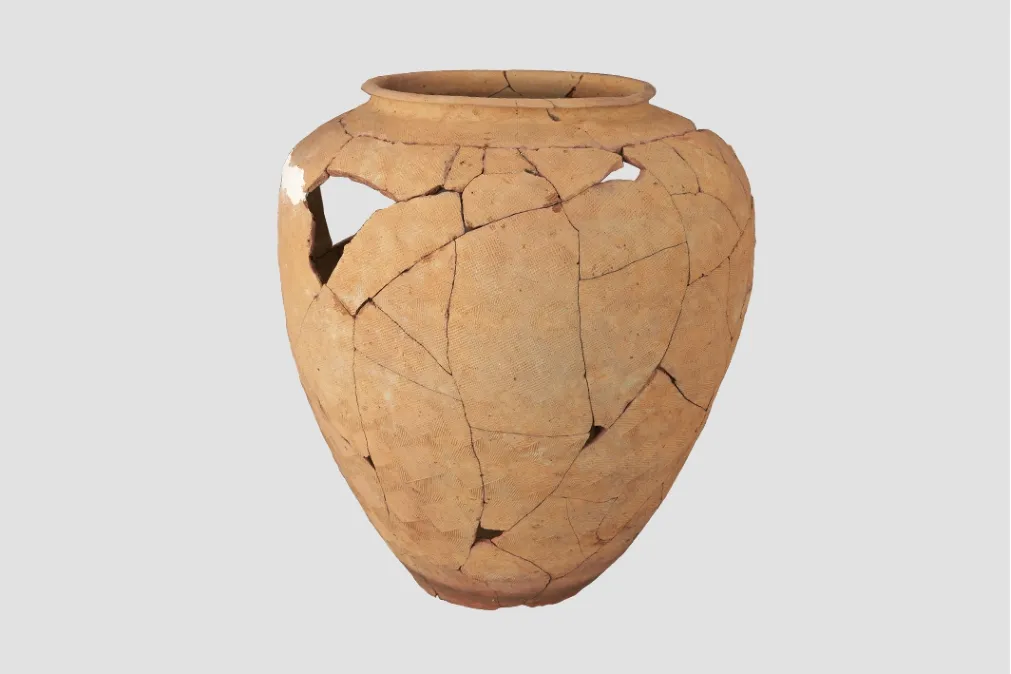

硬陶坛 7 件。褐胎。侈口,尖唇,卷沿,束颈,深腹,最大腹径居上,平底内凹。D5M2︰1-2,弧折肩。肩、腹饰细方格纹。近底有轮修痕。口径22、底径20、高41 厘米(图五︰2)。D5M2︰4-2,青灰胎。弧肩。肩、腹饰细方格纹。口径22.5、底径20、高50.5 厘米(图五︰6)。D5M2︰6,褐胎。口、颈、肩、上腹缺失。腹饰细方格纹。底径21.6、残高41.3厘米(图五︰7)。D5M2︰8,青灰胎。弧折肩。肩、腹饰细方格纹。近底有轮修痕。口径25.6、底径20、高47 厘米(图五︰8;彩插七︰1)。D5M2︰10,褐胎。弧折肩。肩及腹饰细方格纹。口径20.8、底径18、高44厘米(图五︰9)。

硬陶瓿 1 件。D5M2︰11-2,青灰胎。侈口,尖唇,卷沿,沿面外斜,矮束颈,弧肩,鼓腹,平底略内凹。肩及腹饰细方格纹。近底轮修痕。口径16、底径16.2、高19 厘米(图五︰11;彩插七︰2)。

陶坛 1 件。D5M2︰2-2,泥质红陶。侈口,尖唇,卷沿,沿面外斜,束颈,弧折肩,深腹,最大腹径居上,平底略内凹。肩、腹饰细方格纹。口径22.6、底径21.3、高43.5 厘米(图五︰4)。

图五//D5M2出土器物

陶盆 2 件。泥质灰陶。敛口,斜弧腹,平底。内壁有盘筑制痕。D5M2︰1-1,方唇外突。口径30、底径17.5、高9 厘米(图五︰1)。D5M2︰4-1,口径28、底径10.9、高17.5厘米(图五︰5)。

陶盘 1 件。D5M2︰2-1,泥质灰陶。直口,圆唇外侈,浅弧腹,平底内凹。口径25.5、底径23、高3.1厘米(图五︰3)。

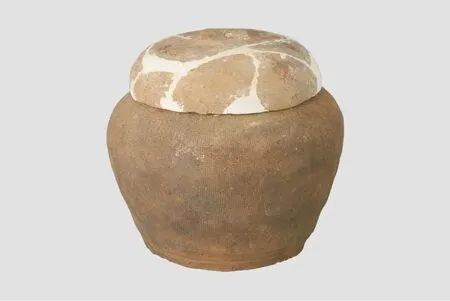

陶器盖 1 件。D5M2︰11-1,泥质灰陶,青灰皮,青灰胎。整体呈覆豆状。提手缺失。弧顶,弧壁,圆唇。口径19、残高5.5厘米(图五︰10)。

(3)D5M3

D5M3 位于土墩的西北部,开口于③层下,向下打破④层,开口面为东南高西北低坡状。方向316°。为竖穴土坑墓,平面呈东窄西宽梯形,直壁,东高西低坡底,周壁无明显加工痕。长2.03、宽0.61~0.74、深0.55 米。内填红褐土,夹杂黄斑点土,土质略疏松,颗粒粗大,内含植物根茎、植物腐蚀物、硬陶残片、炭屑、夹砂红陶粒等。随葬品保存差。墓室内未见人骨及葬具痕。出土器物共2件,分别为夹砂红陶釜和硬陶瓿各1件(图六)。

图六//D5M3平、剖面图

硬陶瓿 1 件。D5M3︰1,青灰胎。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,弧折肩,深弧腹,平底。肩及腹部饰席纹,下腹饰菱形填线纹。近底有削剔修痕。口径19.9、底径21、高20.6~21 厘米(图八︰1;彩插七︰3)。

(4)D5M4

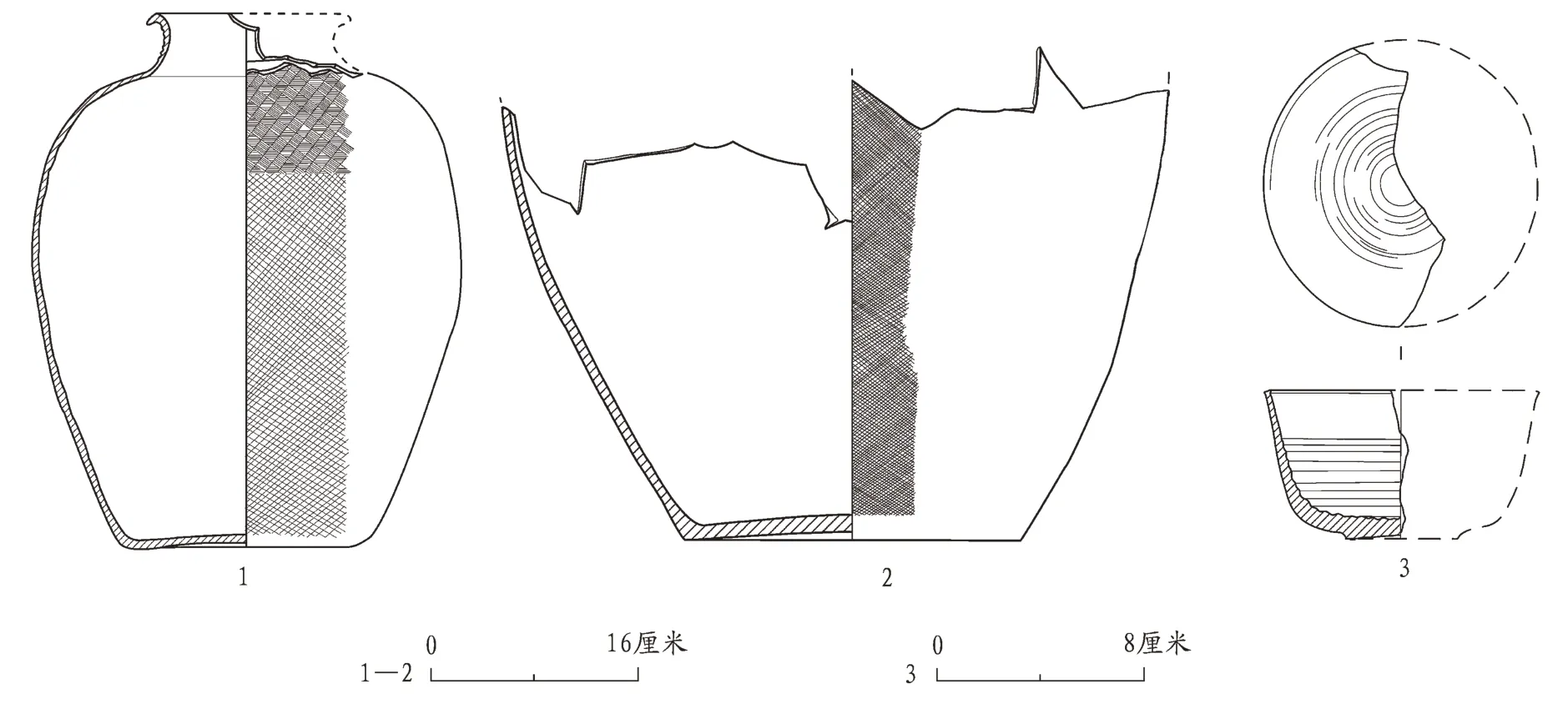

D5M4 位于土墩的中西部,开口于③层下,向下打破④层,开口面东南高西北低坡状。东邻D5M3,南邻D5M1,方向325°。为竖穴土坑墓,平面呈东宽西窄圆角梯形,直壁,平底,周壁未见明显加工痕迹。长5.36、宽1.1~1.98、深0.5~0.7 米。内填红褐色土,夹杂黄斑点土,土质略疏松,颗粒粗大,内含植物根茎、炭屑、夹砂红陶粒等。随葬品放置于墓室东端,保存差。墓室内未见人骨及葬具痕。D5M4 出土器物8 套,共10 件,其中硬陶器7、原始瓷器1、泥质灰陶器2 件。器形有坛、瓿、器盖、碗(图七)。

硬陶坛 2 件。侈口,卷沿,束颈,弧肩,最大腹径居上,平底内凹。D5M4︰6-2,棕褐胎。尖圆唇,深弧腹。肩及腹饰细方格纹。口径27.2、底径23.2、高55~55.2厘米(图八︰2;彩插七︰4)。D5M4︰1,青灰胎。尖唇,弧腹,平底。器表有气泡,颈、肩及上腹饰方格纹,下腹饰菱形填线纹。口径29.5、底径20、高54.8 厘米(图八︰3;彩插七︰5)。

硬陶瓿 5 件。D5M4︰4,灰胎。方唇,唇面饰一凹弦纹,直领微敞,弧折肩,弧腹,平底内凹。颈、肩、腹饰细方格纹,肩部堆塑二桥形饰。口径29.6、底径26、高35.2厘米(图八︰4)。

原始瓷盅式碗 1 件。D5M4︰8,灰胎,器施青釉,釉色泛灰黄。直口,微敞,方唇,斜直腹微弧,近底急折收,平底内凹。内饰螺旋纹,外底有同心弧形切刮痕。口径13.2、底径8.4、高7.1 厘米(图八︰5)。

(5)D5M5

D5M5 位于土墩的西北部,开口于④层下,向下打破垫土层⑤层,开口面东南高西北低坡状。方向25°。为竖穴土坑墓,平面呈南宽北窄梯形,周壁无明显加工痕。长2.54、宽0.82~1、深0.1~0.21 米。内填青灰色土,夹杂红褐色黏土颗粒,土质致密、细腻,内含夹砂红陶粒、硬陶片、炭屑等。随葬品放置于墓室的中部西侧,保存差。墓室内未见人骨及葬具痕。仅随葬夹砂红陶鼎1 件,且破损严重,无法修复(图九)。

图九//D5M5平、剖面图

(6)D5M6

D5M6 位于土墩的东南近中部,开口于③层下,向下打破④层,开口面西高东低坡状。南邻D5M2,方向68°。为竖穴土坑墓,平面呈西窄东宽圆角梯形,直壁,平底,周壁无明显加工痕。长2.55、宽 0.95~1.55、深 0.4~0.5米。内填红褐色黏土,夹杂黄斑点土,土质致密,较硬,块状。随葬品多放置于墓室东北部,保存较差。墓室内未见人骨及葬具痕。D5M6 出土器物10 套,共12 件。其中硬陶器6、泥质灰陶器3、夹砂红陶器3 件。器形有鼎、瓿、钵、碗、器盖等(图一〇)。

图一〇//D5M6平、剖面图

硬陶瓿 3 件。侈口,卷沿,束颈,鼓腹,平底内凹。D5M6︰1-2,青褐胎。尖唇,弧肩微折。肩及上腹饰水波纹,下腹饰回纹。由于二次轮修,大部分印纹基本抹平。口径10.7、底径10.1、高10.6~10.7厘米(图一一︰1;彩插七︰6)。D5M6︰4-2,青灰胎。尖圆唇,弧折肩。颈饰弦纹,肩、上腹饰菱形填线纹,下腹饰方格纹,肩、腹间贴附一对辫形饰。近底有轮修痕。口径14.3、底径16.8、高21.2~21.9厘米(图一一︰2)。

硬陶碗 3 件。D5M6︰2,棕红胎。口及上腹缺失,近底弧收,饼形足略内凹。内饰螺旋纹,底心有一乳突。有弧形切刮痕。底径7.2、残高5.3 厘米(图一一︰3)。D5M6︰4-1,棕红胎。敞口,方唇,折腹,饼形足内凹。足面有弧形切刮痕。器表有轮旋痕。口径14.4、底径6.6、高5.5 厘米(图一一︰4)。D5M6︰7,青灰胎。口部微敞近直,方唇,唇口饰一凹槽,折腹,上腹斜直,下腹直弧收,饼形足内凹。器表有轮制痕,足面有弧形切刮痕。口径14.1、底径7、高5.7厘米(图一一︰5)。

灰陶钵 1 件。D5M6︰1-1,泥质灰陶,黑褐皮。敛口,方唇,唇面饰一凹弦纹,斜弧肩,弧腹,肩、腹间折,平底略内凹。器表有轮旋痕。部分表皮剥落。口径12.1、底径8.1、高4.3~4.5厘米(图一一︰6)。

陶器盖 2 件。D5M6︰5,泥质灰陶。喇叭形捉手,弧顶,内弧壁,顶、壁间折,盖口敞,卷沿,圆唇,唇面饰一周凹弦纹。捉手径6、盖口径11.5、高5.5 厘米(图一一︰7)。

图一一//D5M6出土器物

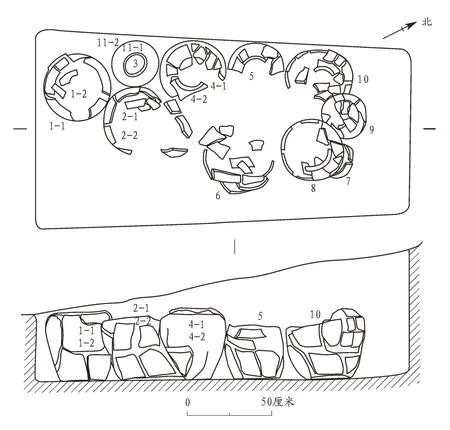

(7)D5M7

D5M7 为D5 的主墓,位于土墩的中心,开口于④层下,打破⑤层,东部被D5M2打破。北邻D5M5,方向124°。为竖穴土坑墓,平面呈圆角长方形,直壁,平底,周壁未见明显加工痕。西半部用凌乱、大小不一的石块做石床,随葬品均放置于东半部。长3.64、宽1.5~1.58、深0.1 米。内填红褐色黏土,夹杂黄斑土,土质略疏松。墓室内未见人骨及葬具痕。D5M7 出土器物18 件。其中硬陶器8、泥质灰陶器4、原始瓷器2、夹砂红陶器4 件。器形有坛、罐、瓿、鼎、盂、碗等(图一二)。

图一二//D5M7平、剖面图

硬陶坛 2 件。青灰胎。D5M7︰7,侈口,方唇,卷沿,束颈,弧折肩,深弧腹,最大腹径偏上,平底内凹。颈饰弦纹,肩、上腹饰席纹,下腹饰方格纹。近底有轮修痕。口径19、底径20、高42.2~42.4 厘米(图一三︰1;彩插八︰1)。D5M7︰6,口部缺失。束颈,溜肩,弧腹,平底内凹。颈饰弦纹,肩及上腹饰席纹,下腹饰方格纹。近底有轮修痕。底径18.4、残高37 厘米(图一三︰2)。

硬陶罐 1 件。D5M7︰5,青灰胎。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,溜肩,弧腹,平底内凹。颈部饰弦纹,肩饰菱形填线纹,腹饰方格纹,肩、腹间堆塑两个泥条饰。口径16.6、底径13、高27.6 厘米(图一三︰3)。

硬陶瓿 2 件。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈。D5M7︰1,棕红胎。弧肩,鼓腹。颈饰弦纹,肩饰菱形填线纹,腹饰方格纹。肩、腹间对称贴附一对辫形饰。近底有轮修痕。口径14.8、底径12.4、高16.4 厘米(图一三︰4;彩插八︰2)。D5M7︰16,棕褐胎。溜肩,扁鼓腹,饼形底外撇,底面内凹。颈饰弦纹,肩及腹饰折线纹。底面刻划 符记。口径7.7、底径7.8、高6.2厘米(图一三︰5;彩插八︰3)。

硬陶盂 2 件。青灰胎。敛口,尖圆唇,弧腹,饼形足内凹,内底心有一乳突。D5M7︰2,上腹饰水波纹。器表有轮修痕。底面有同心弧形切刮痕。口径7.5、底径5.7、高3.8 厘米(图一三︰6)。D5M7︰4,器表有轮修痕和褐色小鼓包。底面有平行切刮痕。口径8.8、底径5.6、高3.6厘米(图一三︰7)。

硬陶碗 1 件。D5M7︰11,灰褐胎。敞口,尖圆唇,折腹,上腹内弧,下腹弧收,饼足外撇。内饰螺旋纹,足面有弧形切刮痕。口径16、底径5.8、高5.8厘米(图一三︰8;彩插八︰4)。

灰陶盂 2 件。泥质灰陶。D5M7︰8,子母口,尖唇,肩、腹间折,对称堆塑两个椭圆形泥条塑,平底内凹。口径13.4、底径11、高8.3 厘米(图一三︰9)。D5M7︰18,敞口,尖圆唇,撇沿,直领,腹略曲弧收,饼足,平底。内底饰两道凸弦纹,足面有平行切刮痕。器表有轮旋痕。口径9.8、底径5.1、高4.7厘米(图一三︰10;彩插八︰5)。

陶器盖 1 件。D5M7︰14,泥质灰陶。捉手颈部缺失,弧顶,内弧壁,顶、壁间折,盖口敞,卷沿,圆唇,唇面饰一凹弦纹。盖口径16.5、残高7.5 厘米(图一三︰11)。

原始瓷盂 2 件。D5M7︰17,青灰胎,器表施青釉,釉面有灰黄斑点和气泡。口微敛,尖唇,折沿,折肩,弧腹,圈足外撇。折肩处对称贴附两个横S 泥条饰。碗内底部饰浅而粗螺旋纹,底心有一乳突。圈足粘贴灰黄砂粒。口径12、底径8.5、高5.5厘米(图一三︰12;彩插八︰6)。D5M7︰15,灰胎,器施青釉。敛口,方唇,折腹,圈足。上腹不对称饰两个横S 泥条饰,内底饰螺旋纹,器表有轮旋痕。口径13.2、足径8.6、高6厘米(图一三︰13)。

图一三//D5M7出土器物

2.器物群

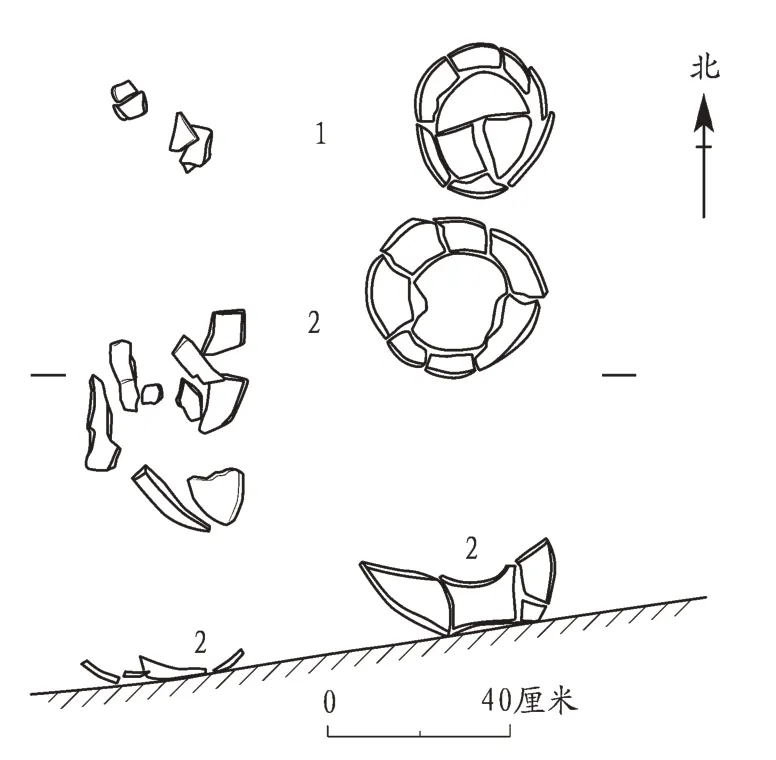

(1)D5Q1

D5Q1 位于土墩中西南部,立置于④层面上,被③层叠压。出土器物共2 件,原始瓷碗置于夹砂红陶鼎上(图一四)。

原始瓷碗 1件。D5Q1︰1,青灰胎,器施青釉,釉色泛黄,釉面多剥落。敞口,尖圆唇,折沿外斜,沿面饰一凸弦纹,上腹直,下腹弧收,平底内凹。碗内底饰螺旋纹,内壁饰弦纹。器表有轮旋痕、泥屑粘贴和划痕,外底面不平。口径12.8、底径7.2、高3.8厘米(图一七︰1)。

(2)D5Q2

D5Q2 位于土墩中南部,立置于④层面上,被③层叠压。出土硬陶罐1件(图一五)。

图一五//D5Q2平、剖面图

硬陶罐 1件。D5Q2︰1,棕褐胎。尖圆唇,矮直领,弧肩,深弧腹,平底内凹。领、肩、腹饰细方格纹,肩部横向堆塑两个泥条饰,泥条表面饰斜向绳纹。口径21.6、底径17.6、高22.6厘米(图一七︰2)。

(3)D5Q3

D5Q3 位于土墩东南,立置于④层面上,被③层叠压。出土器物共3 件,其中硬陶瓿2、原始瓷碗1 件(图一六)。

图一六//D5Q3平、剖面图

原始瓷碗 1 件。D5Q3︰1,灰胎,通体施青釉,釉色泛灰黄。直口,尖唇,折沿,沿面饰两道凹弦纹,上腹微弧,下腹弧收,饼形足内凹。内饰螺旋纹,足面有同心弧形切刮痕。口径12.6、足径6、高4.3厘米(图一七︰3)。

硬陶瓿 2 件。D5Q3︰2,灰胎。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,弧折肩,弧腹,平底内凹。颈饰弦纹,肩及腹饰席纹。近底有轮修痕。口径17.6、底径18.4、高20.8~21.3厘米(图一七︰4)。

图一七//D5Q1、D5Q2、D5Q3出土器物

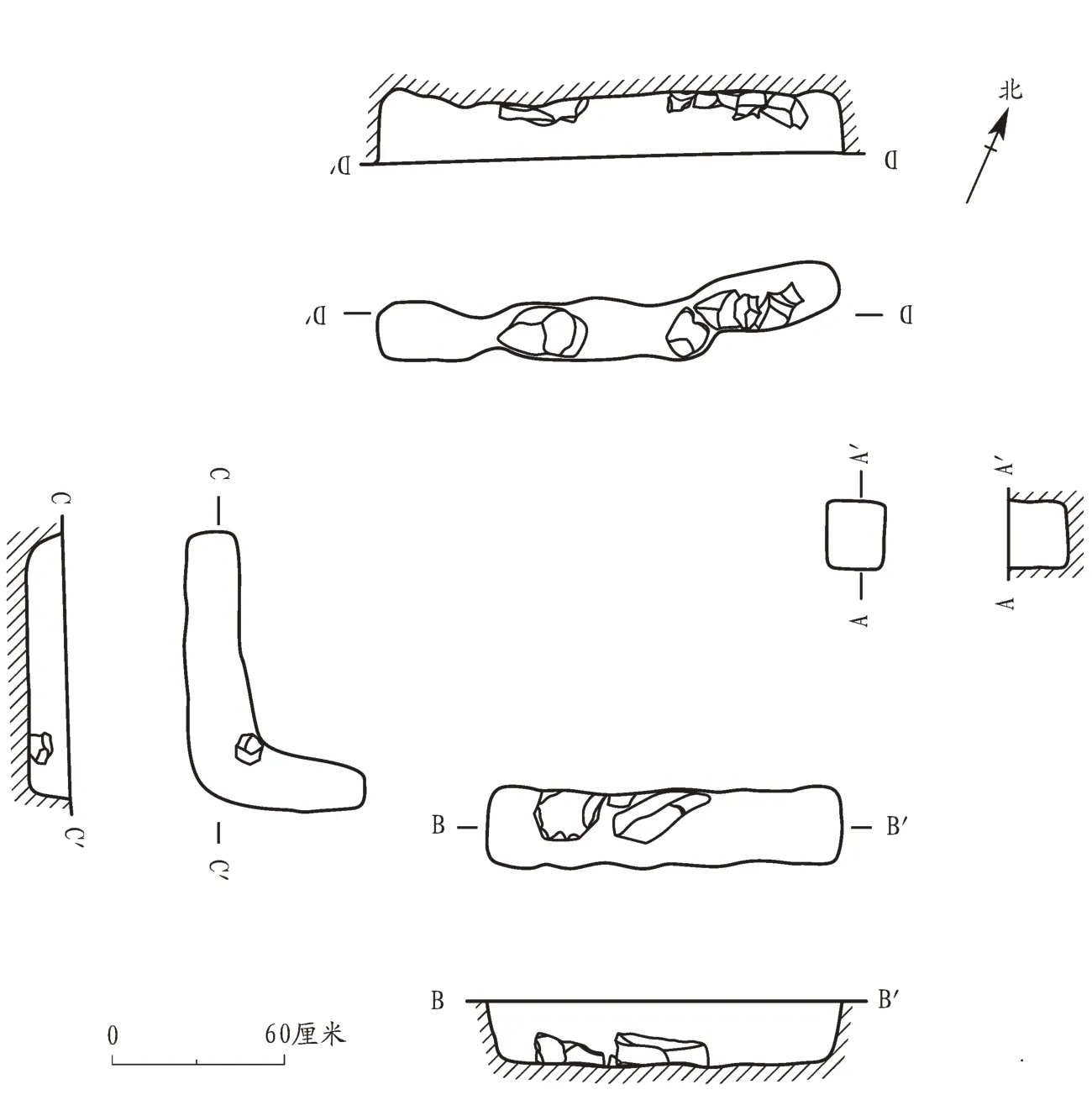

(三)墓下建筑

D5F1 位于土墩中心位置,开口于⑤层下,打破生土,方向124°。D5F1 在生土面上挖一圆角方形基槽,平面宽约0.2 米。基槽整体长2.28、宽2.2、深0.1~0.2 米。东北角有一长、宽、深各0.2 米的方形立柱坑。基槽内零星放置数块规格与大小不一的石块。未见柱洞。内填红褐色黏土,土质致密坚硬,较纯净(图一八)。

图一八//D5F1平、剖面图

二、井头村八号墩(D8)

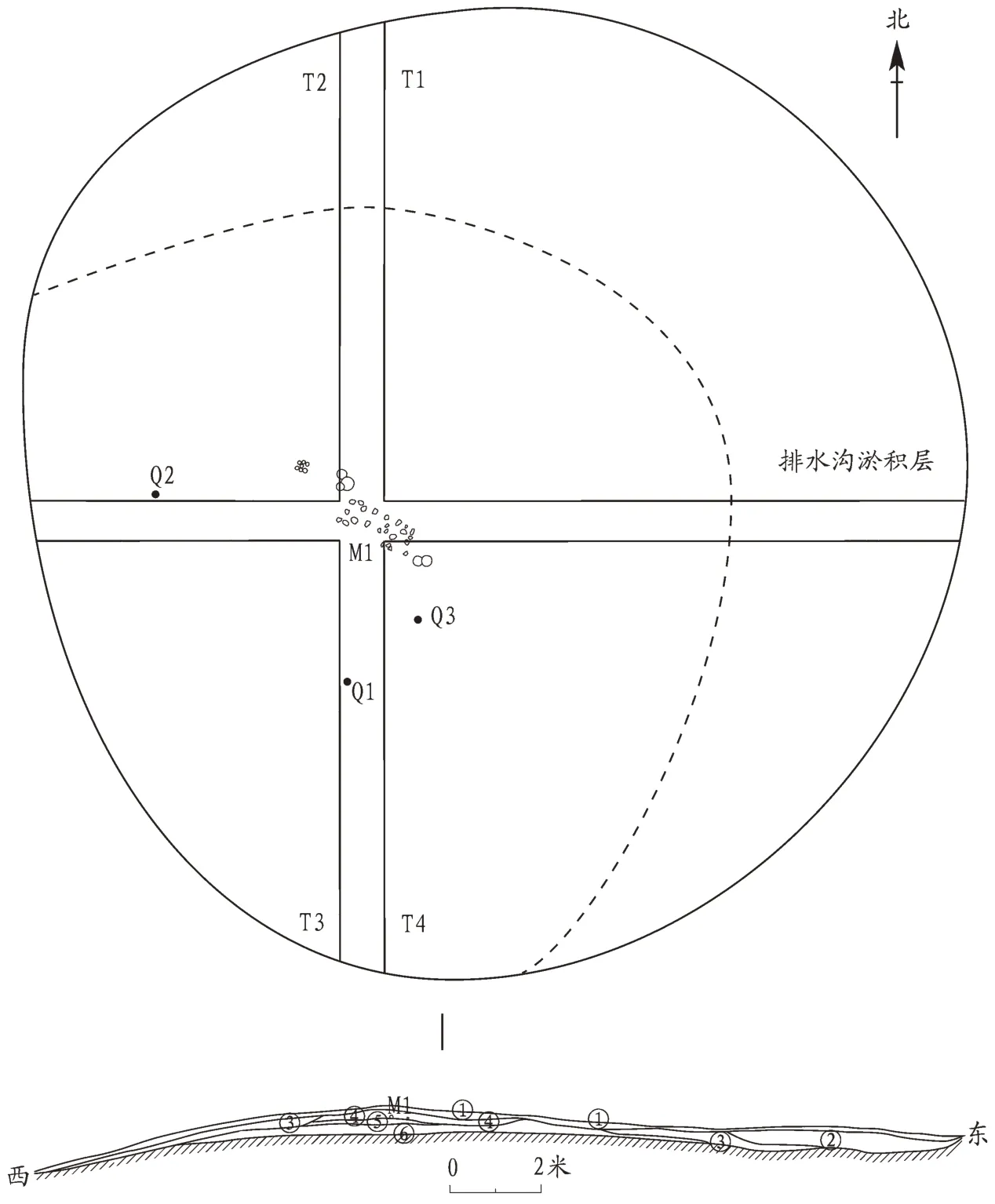

D8 位于井头村土墩墓群的西部,西北距井头村D7 约20 米,东南距井头村D4 约6 米。中心地理坐标为东经119°21′45.33″,北纬31°42′31.03″。地表被树木、草丛和灌木覆盖,顶部被破坏,现存仅0.75 米,外观呈馒首状,平面近椭圆形。东西长约21.2、南北长约23.5 米,总面积约380 平方米。发掘采用四分法,按正方向布设探方4 个,分别编号T1—T4,探方间预留1米宽“十”字隔梁(图一九)。

(一)地层堆积

根据土质土色以及包含物的不同,D8 堆积可分为6层。现以T3、T4北壁剖面为例介绍。

①层:黄褐色土,表土层,土质较疏松,内含植物根茎、炭屑及近现代生活建筑废弃物。厚0.05~0.2米。分布于整个墩体。

②层:黄褐色淤土,为排水沟淤积层,土质较致密,较硬,细腻,纯净。深0.6~0.85、厚0~0.45米。分布于墩体西北部。

③层:红褐色黏土,土质致密坚硬,颗粒粗大,呈块状,内含植物根茎、陶片等。深0.15~1.9、厚0~0.35 米。坡状堆积于墩体的下半部。Q1、Q2 平地置放于该层面上,被①层叠压。

④层:红褐色黏土,夹杂少量黄褐色土,土质密实,细腻,较纯净。深0.05~0.35、厚0~0.2 米。缓坡状堆积于墩体中心部位,为M1封土。

⑤层:黄褐色黏土,土质致密,较软,细腻,纯净,夹杂灰白沙质淤土。深0.25~0.4、厚0~0.15 米。缓坡状垫土层,M1 葬于其面上,Q3 平地置放于该层面上,被④层叠压。

⑥层:红褐色黏土,土质致密坚硬,块状,颗粒粗大,内含碎陶片等。深0.35~0.85、厚0~0.3 米。缓坡状铺垫,表面略有起伏。

⑥层以下为生土。

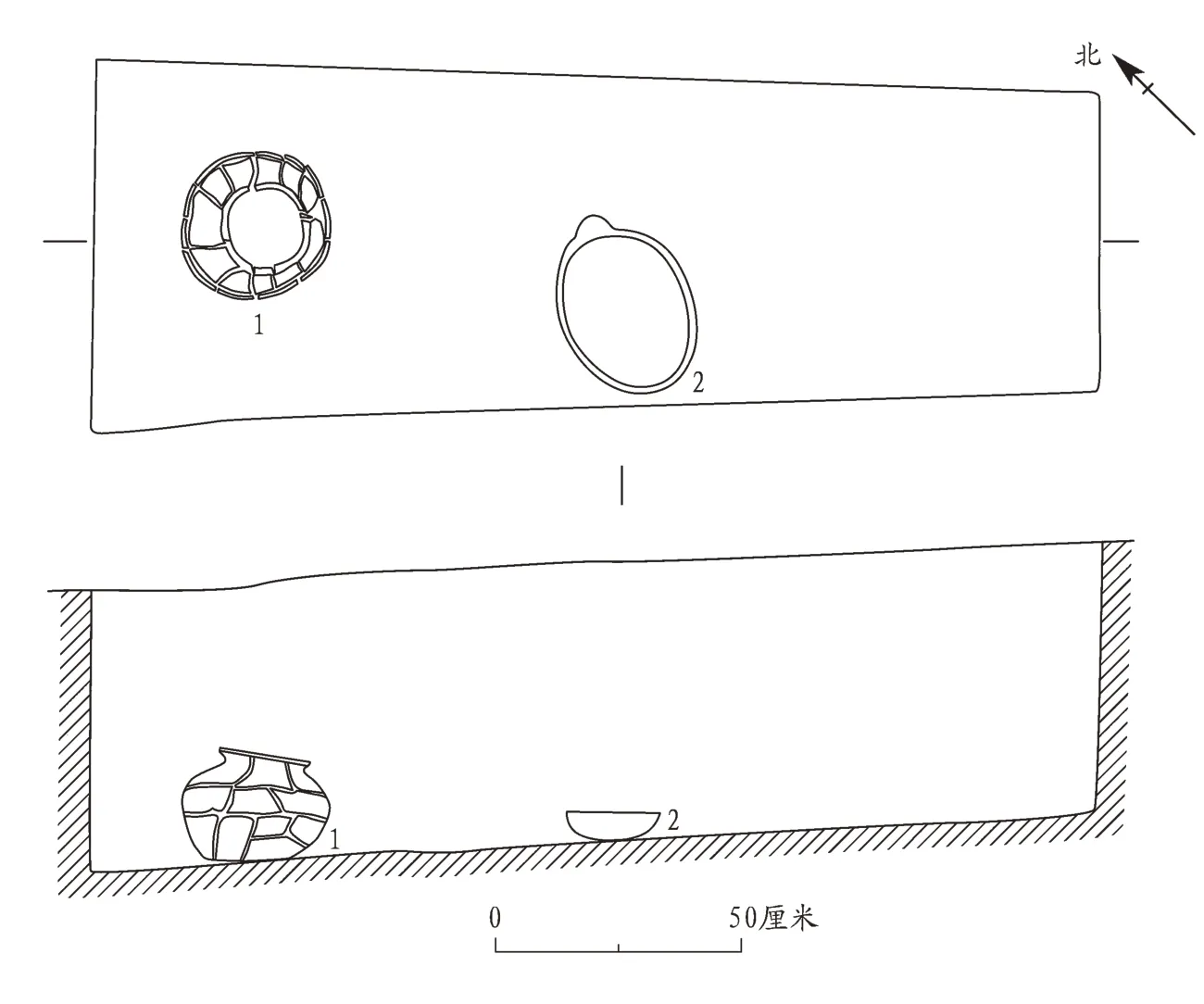

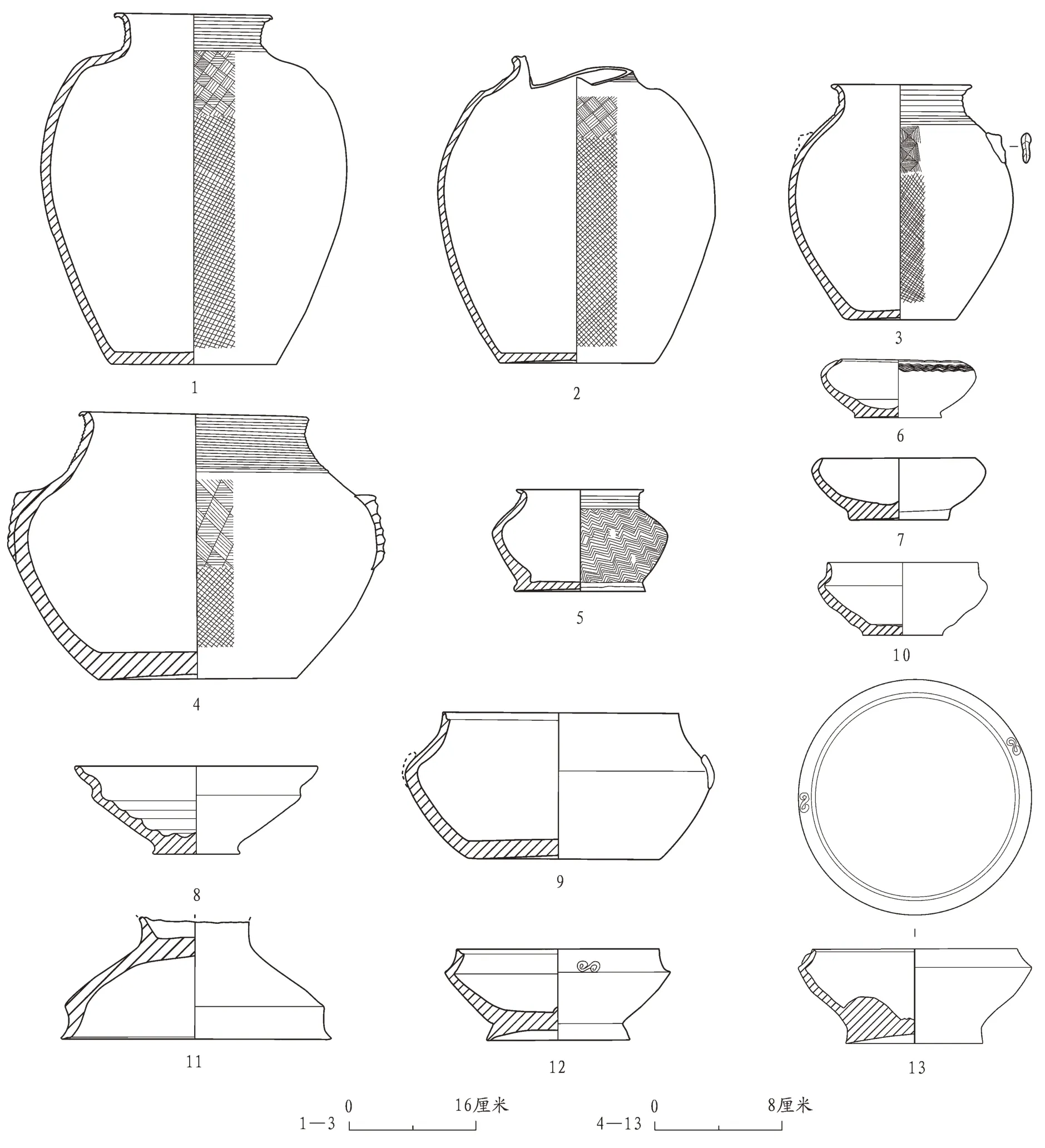

(二)遗迹和遗物

D8 为一墩一墓土墩,除1 座墓葬外,还有3 处器物群(图一九)。共出土遗物27套,共28 件,器形有瓿、碗、盆、鼎、盂、器盖等,其中以瓿和碗出土较多,质地有印纹硬陶、泥质灰陶、泥质红陶、夹砂红陶、原始瓷等,硬陶多为青灰胎,原始瓷均为灰胎青釉,纹饰以几何纹为主,有方格纹、水波纹、螺旋纹等。

图一九//D8总平面图及D8T3、T4北壁剖面图

1.墓葬

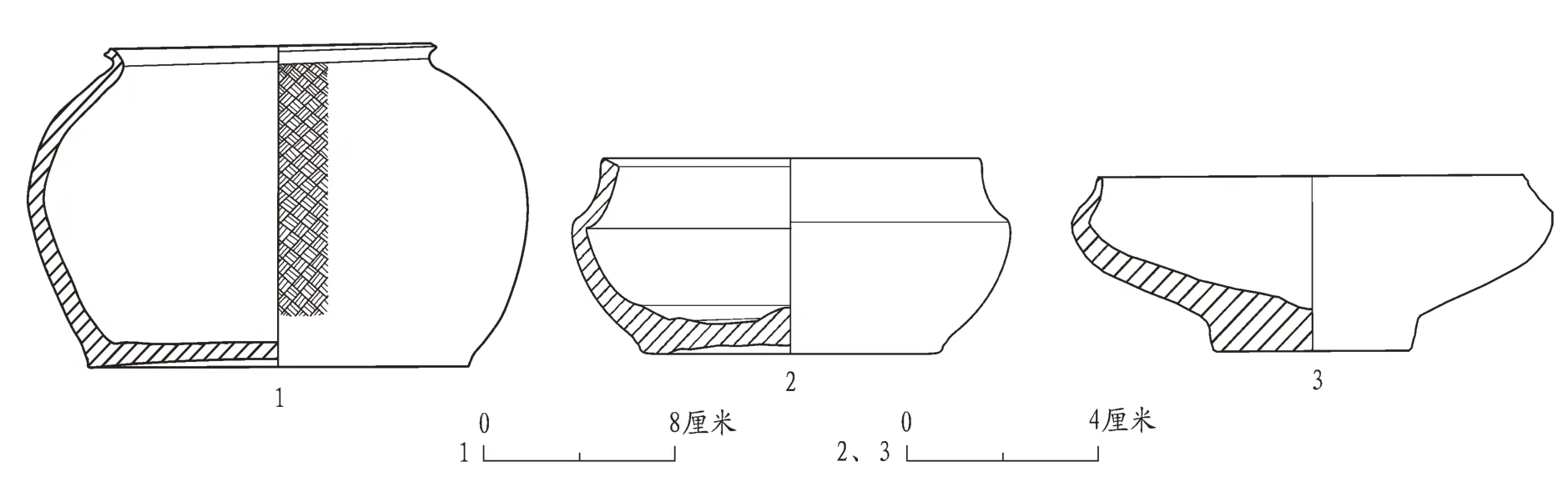

D8M1 位于土墩中心部位,开口于④层下。方向294°。在⑤层面上平地掩埋,用大小不一的石块做东西向长方形棺床,石棺床长约1.8、宽约0.8 米。上方封土为红褐色黏土,土质较致密,颗粒粗大、内含硬陶片、炭屑、夹砂红陶片等。随葬品放置于石棺床西北和东南部,保存差。石棺床上未见人骨及葬具痕。D8M1出土器物18 套,共19 件。其中硬陶器3、泥质灰陶器5、泥质红陶器1、原始瓷器7、夹砂红陶器3 件。器形有瓿、碗、盆、器盖、鼎、釜、罐等(图二〇)。

图二〇//D8M1平、剖面图

原始瓷盅式碗 7 件。子母口,上腹斜直,下腹近底弧收,饼形底,内饰螺旋纹,外底有同心弧形切刮痕。青灰胎,施青釉,釉色泛灰黄。D8M1︰1,尖唇。口径9、底径4、高4.5~4.8 厘米(图二一︰1)。D8M1︰2,尖圆唇。口径9.1、底径4.4、高4.5~4.8厘米(图二一︰2)。D8M1︰3,尖圆唇。口径10、底径4.8、高4.8~5.4 厘米(图二一︰3)。D8M1︰4,尖唇。口径8.5、底径4.6、高4.5 厘米(图二一︰4)。D8M1︰5,尖圆唇。口径9.4、底径4.7、高5 厘米(图二一︰5)。D8M1︰6,尖唇。口径8.7、底径4.2、高4.7厘米(图二一︰6)。D8M1︰7,尖唇。口径9.3、底径4、高4.8厘米(图二一︰7)。

硬陶瓿 3 件。青灰胎。侈口,尖圆唇,鼓腹,平底内凹。器表饰方格纹。近底有轮修痕。D8M1︰10,卷沿,矮束颈,弧肩微折。口径14、底径16.9、高16.1~16.3厘米(图二一︰8)。D8M11︰11-1,窄折沿,束颈,溜肩。口径11.6、底径13.4、高16 厘米(图二一︰9)。

硬陶碗 1 件。D8M1︰12,青灰胎。侈口,方唇,唇面饰一凹槽,折腹,折腹处饰水波纹,下腹弧收,饼足内凹。内饰螺旋纹,底心饰一乳突。足面有平行切刮痕。口径15、底径5.6、高5.2~5.7厘米(图二一︰10)。

三乳足盆 1 件。D8M1︰9,泥质灰陶。直口微敞,圆唇,平折沿,弧腹略曲,近底急弧收成平底。底面对称,饰3 个乳钉足。表皮多剥落。口径21.3、底径17.8、高5.8~6.2 厘米(图二一︰11)。

灰陶盆 1 件。D8M11︰11-2,泥质灰陶。侈口,平折沿,沿面饰二凹弦纹,折腹,上腹内弧,下腹弧收,平底略内凹。部分表皮剥落。口径22、底径13、高5.5~5.7厘米(图二一︰12)。

图二一//D8M1出土器物

2.器物群

(1)D8Q1

D8Q1 位于土墩的中南,放置于北高南低坡状③层面上,被①层叠压。器物保存较差。出土器物5 件,硬陶罐2、硬陶瓿1、夹砂红陶鼎和泥质灰陶盆各1 件,除了硬陶瓿较完整,其余皆残片且破损严重,无法修复(图二二)。

图二二//D8Q1平、剖面图

硬陶瓿 1 件。D8Q1︰5,棕红胎。侈口,尖唇,卷沿,矮束颈,弧肩,鼓腹,平底内凹。肩及腹饰席纹。近底有轮修痕。口径13.6、底径15.4、高12.2~12.4厘米(图二五︰1)。

(2)D8Q2

D8Q2位于土墩的中西部。放置于东高西低坡状③面上,被①层叠压。器物保存较差。出土硬陶坛2件,皆仅余残片无法修复(图二三)。

图二三//D8Q2平、剖面图

(3)D8Q3

D8Q3 位于土墩的中南部,靠近D8M1。放置于⑤层面上,被④层叠压。出土原始瓷盂、硬陶盂各1件,保存相对较好(图二四)。

图二四//D8Q3平、剖面图

原始瓷盂 1 件。D8Q3︰1,灰胎,器表有轮制痕,施青釉,釉色泛灰黄。敛口,方唇,唇面内斜,弧腹,饼形底略内凹。内底饰螺旋纹,底心有一乳突。外底有泥巴粘贴。口径8、底径6.4、高3.8 厘米(图二五︰2)。

硬陶盂 1 件。D8Q3︰2,褐胎。敛口,尖圆唇,上腹扁鼓,下腹弧收,饼形足。足面有平行切刮痕。器表有轮制痕和褐色气泡。口径8.6、底径4、高3.4厘米(图二五︰3)。

图二五//D8Q1、Q3出土器物

四、结语

D5 为一墩多墓土墩结构。其营造方式是起始平整原始地表,在中心位置挖近方形房址基槽,底部放置零星石块,毁弃后重新平整地面并铺垫⑤层土确定原始范围,挖浅坑葬入D5M7,随后在其北侧再葬入D5M5。向上封堆④层,初步形成土墩原始规模。在④层堆积形成之后,除东北方向没有墓葬外,其余三面向心式葬入D5M1—D5M4、D5M6,并在其周围放置D5Q1—D5Q3,西、南方近墩脚半坡向下封堆③层,东、北两面则将③层封堆至顶部,随后在土墩周边封堆②层。①层为近、现代耕作层,破坏严重。

D8 为一墩一墓土墩结构。其营造方式是将原始地表依地势稍微平整后,铺垫⑥层土平整,后在其中心部位小面积铺垫⑤层土,平地葬入D8M1,附近放置D8Q3,随即封堆④层,④层大部分基于⑤层之上,仅在土墩东部向外扩张,之后封堆③层土,在西、南方向分别放置D8Q1 和D8Q2,③层均封堆至土墩的半坡。在土墩的东、北二面挖一半环形排水沟,②层为排水沟冲积而成的淤层,后被①层覆盖。

从出土随葬品的形制和纹饰来看,两座土墩的年代比较接近。

根据出土器物和层位关系可将D5 的遗迹大致分为两个阶段:第一阶段D5M5 和D5M7 开口于④层下,年代偏早;第二阶段D5M1—D5M4、D5M6以及D5Q1—D5Q3开口于③层下,年代稍晚。

第一阶段出土有硬陶坛D5M7︰7,弧肩,最大腹径位于中部偏上,与金坛裕巷JXYD1Q5︰2[2]、立夫路D4M3︰3[3]形制接近;硬陶瓿D5M7︰1,弧肩,鼓腹,与裕巷JXYD1M3︰13[4]器形相似;硬陶瓿D5M7︰16,扁鼓腹饼足,与江苏镇江丹徒南岗山D5F︰7[5]器形基本一致。裕巷D1M3 和Q5、立夫路D4、南岗山D5 年代为春秋中期。因此本阶段的年代应早至春秋中期。

第二阶段出土硬陶坛D5M2︰1、D5M2︰2-2、D5M2︰8、D5M2︰10、D5M4︰1 等,均为弧肩或弧折肩,最大腹径居上,底较小,与金坛许家沟JXXD1M1︰7[6]、镇江句容浮山JTFD29M8︰19[7]、句容周岗JZD2M4︰2[8]等器形相似;硬陶瓿D5M3︰1与浮山JTFD29M1︰2[9]器形相近;原始瓷盅式碗D5M1︰7、D5M4︰8,方唇,弧腹近直,与周岗JZD2M12︰5[10]基本一致。根据报告来看,许家沟D1M1、浮山D29M8、周岗D2M4 年代为春秋中晚期,周岗D2M12 年代为春秋晚期。纹饰上,硬陶坛、瓿器身拍印有细密方格纹,此为春秋晚期常见的纹饰。付琳划分的第三期Ⅲ式硬陶坛[11]与本阶段出土硬陶坛特征基本一致,第三期BI 式原始瓷盅式碗与D5M1︰7 形制特征相符。因此本阶段年代应为春秋晚期,上限至春秋中期偏晚。

综上所述,D5的年代应为春秋中、晚期。

D8 为一墩一墓,D8M1 中出土有7 件原始瓷盅式碗,子母口,斜直腹,与浮山JTFD27M3︰6[12]、许家沟JXXD2M3︰12[13]器形相似。在发掘报告中,浮山D27M3、许家沟D2M3 的年代定为春秋晚期。同时这7 件原始瓷盅式碗符合付琳划分的第三期原始瓷盅式碗AII 式形制特征[14],与杨楠划分的宁镇区第5 期直壁小平底盅式碗基本一致[15],为春秋晚期土墩墓典型出土器物。此外硬陶瓿D8Q1︰5 与裕巷JXYD1M2︰8[16]器形接近,裕巷D1M2 为春秋晚期。硬陶瓿D8M1︰11-1 饰细方格纹,是春秋晚期流行纹饰。因此,D8的年代应为春秋晚期。

(附记:本次发掘项目负责人为林留根;发掘人员有曹军、花纯强、文银学、段志成、段臣晖、刘文财、刘锁才;绘图人员有葛昕炜、赵冬雪、王泽卉、王诗源、宁晓远、王腾飞、徐永朋、李雅波;器物修复为花纯强、龙宇、花子明、段志成、段臣晖;器物摄影谢悦茹、葛昕炜。)

执 笔:谢悦茹 曹 军 葛昕炜