基底核区高血压脑出血患者穿刺引流置管靶点的位置与血肿清除率及神经功能的关系研究

睢豫擘,刘展,王艮卫,陶胜忠,卢慧鹏,王在斌

脑出血占脑卒中的25%~55%[1],高血压脑出血(hypertensive intracerebral hemorrhage,HICH)是其主要类型,目前对HICH的研究主要集中在手术方式的利弊分析及对患者预后的影响[2-4],而对于血肿形态的研究多集中在影响血肿扩大的生物学和生理因素[5-7]。出血点位置及自身解剖结构能够影响血肿形态发展,从力学角度分析,脑组织因出血冲击会发生弹性形变,当血肿内、外应力分布达到平衡时才能勾勒出血肿最终形态,但这缺乏严谨的科学论证,主要是受研究方法和计算机技术的限制。如果将力学传感器置于血肿腔内,势必会影响血肿腔内初始应力分布。TAKIZAWA等[8]较早在二维平面进行了脑内血肿形态有限元分析(finite element analysis,FEA)。近年随着计算机技术的高速发展,脑组织高精度力学模型的建立为颅脑损伤、脑出血、脑积水等疾病的演变过程提供了很好的数字模型[9-11]。翟国德等[12]使用FEA模拟梗阻性脑积水,得出脑积水时角部最易受影响、体部形变最大等结论。对于HICH患者,临床治疗手段主要是手术治疗,尤其是钻孔引流术、内镜下血肿清除术等微创手术应用越来越广泛[13],其已逐渐成为神经外科手术的主要方法。如何在同样的手术创伤下,更快地清除血肿、解除占位效应、缩短病理过程尤为重要,因此,本研究旨在探讨基底核区HICH患者穿刺引流置管靶点的位置(是否位于强应力区)与血肿清除率及神经功能的关系,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾性选取2018—2021年就诊于郑州大学第二附属医院神经外科的基底核区HICH患者30例为研究对象,其中男20例,女10例;年龄48~73岁,平均(59.5±6.8)岁。纳入标准:(1)符合《中国脑卒中防治指导规范(2021年版)》中HICH诊断标准:①有确切的高血压病史;②典型的出血部位,如基底核区、丘脑、脑室、脑干、小脑半球等;③采用颅脑数字减影血管造影/CT血管造影/磁共振血管造影排除继发性脑血管病;④排除凝血功能障碍性疾病;⑤早期(72 h内)或晚期(血肿全部吸收2~3周后)行增强磁共振成像检查并排除脑肿瘤或海绵状血管畸形等疾病[1]。(2)年龄≥40岁。(3)出血部位位于基底核区。(4)患者术前无血流动力学障碍、无中线偏移。(5)采用无框架立体定向穿刺技术置管引流(美敦力S7神经导航系统引导下)。(6)原始DICOM数据基于同一台双源CT平扫(GE公司生产,1 mm层厚)。排除标准:(1)出血量>40 ml或血肿破入脑室者;(2)入院前合并严重基础疾病,如心力衰竭、心肌梗死、重度心房颤动者;(3)术前多次出血,深昏迷,刺痛无反应或术后再次出血者;(4)既往检查提示颅内存在动脉瘤或动静脉畸形等可能引起血流动力学不稳定的疾病者。本研究获得郑州大学第二附属医院医学伦理委员会批准(伦审批件号:2022052)。

1.2 建模 将患者原始DICOM数据导入3D Slicer 4.0.10.2中,勾勒出基底核亚区不同解剖结构,由于脑组织生理结构为对称分布,通过描绘解剖结构正常的大脑半球,轴对称处理后得出患侧大脑半球模型。重建三维大脑半球镶嵌模型后,导出其光刻模型。使用Geomagic 2015及Solidworks 2019将脑组织模型实体化,再分割、修整后,生成工业标准格式(.x_t)模型,见图1。将模型导入计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD)软件ANSYS 2020 R2的Flunt模块中[14],采用四面体网格划分(the tetrahedral network,TEN)进行网格划分,见图2。因血液在血管中的流动为层流与湍流交替进行[15],血管破口模型选取基于压力的黏性(Realizable k-e,标准壁面函数)瞬态分析模型,以期在雷诺应力上尽可能与真实血流保持一致。出血口压力的设定使用UFD编译出随心动周期变化的压力变化函数,为了简化计算,忽略了喷口处流体回流(实际上血管破口处血液向管外喷射时常伴有极少量血液向管内湍流)。在网格设置中,为更直观地看到出血对脑组织的冲击,使用扩散平滑的动网格结合网格重新划分网格,使得局部单元、局部面、区域面的尺寸调整及参数更适配复杂的脑组织镶嵌模型。依据灰质、白质在基底核外囊区的分布不同,分别设定不同参数,从而对脑组织镶嵌模型内的不同组织赋予不同材料特性。将出血点处与脑组织接触的界面(即动网格区域处)设为流体-固体界面,施加载荷后进行瞬态双向流固耦合(bidirectional structure-fluid coupling,BSFC)。基底核区HICH血肿呈肾形,见图3。

图1 脑组织镶嵌模型建模流程图Figure 1 Flowchart of brain tissue mosaic modeling

图2 脑组织镶嵌模型四面体网格划分结果Figure 2 Tetrahedral mesh partitioning results of brain tissue embedding model

图3 基底核区HICH肾形血肿模拟结果对照图Figure 3 Comparison chart of simulated results of reniform haematoma in the basal ganglia HICH

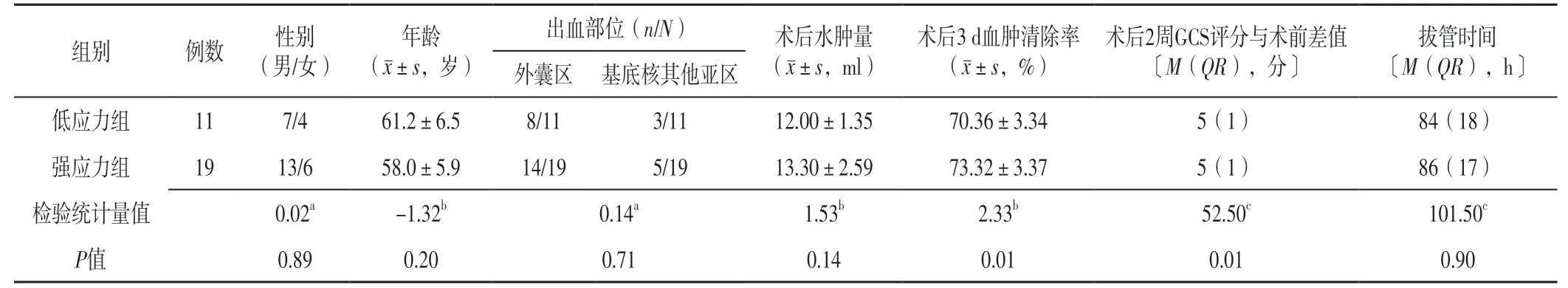

1.3 观察指标 从ANSYS 2020 R2软件导出置管靶点等效应力与血肿应力最大值比值,根据穿刺引流置管靶点的位置是否位于血肿强应力区将患者分为强应力组(置管靶点等效应力与血肿应力最大值比值>74%,19例)和弱应力组(置管靶点等效应力与血肿应力最大值比值≤74%,11例)。收集患者性别、年龄、出血部位、术后水肿量、术后3 d血肿清除率、术后2周格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GCS)评分与术前差值以及拔管时间。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件进行数据处理。计量资料符合正态分布以(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验;计量资料不符合正态分布以M(QR)表示,两组间比较采用Mann-WhitneyU检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

强应力组与弱应力组性别、年龄、出血部位、术后水肿量、拔管时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);强应力组术后3 d血肿清除率、术后2周GCS评分与术前差值高于弱应力组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 强应力组与弱应力组观察指标比较Table 1 Comparison of observation indicators between strong stress group and weak stress group

3 讨论

尽管血肿的扩散速度、方向、最终体积等因素与患者的预后密切相关,既往关于HICH的研究主要集中于从病理生理学或者临床医学角度探讨血肿对人大脑功能的影响以及相应的治疗手段[15-16],极少有学者从力学角度探讨血肿形成的过程。因动物实验的局限性和CFD的发展,人们开始考虑使用计算机模拟脑出血后血肿的形态变化并探究血肿内部生物力学,从而尝试构建符合临床观察结果的数字模型[17]。1994年,TAKIZAWA等[8]使用二维有限元模型设置了不同位置的出血点并进行FEA,得出了大脑变形及应力分布图。当血液在高血管内压作用下喷涌而出形成血肿时,会挤压、破坏周围脑组织,血肿的发展使脑组织发生持续弹性形变进而改变血肿周边应力,直至血肿内、外应力分布平衡才会形成稳定的血肿。这一复杂的过程人力计算太过困难,无法用单一的方程求解。随着CFD软件的兴起,逐渐有研究者将复杂的疾病以模型形式展现并进行分析[18]。NARASIMHAN等[19]使用CFD软件模拟血肿抽吸过程引起脑组织变形的过程,分别建立了三维中央疏散抽吸模型、叠加疏散抽吸模型,并分析了不同模型的血肿抽吸百分比、大脑形变、时间成本等,其虽然模拟了血肿抽吸过程,并将之应用于机器人系统,以辅助临床医生更精确地抽吸血肿,避免破坏正常的脑组织,但却忽略了血肿内部应力分布问题。MILLER等[20]通过创建高分辨率、解剖精确的大脑有限元模型,并加入从撞击尸体得出的优化大脑实验数据及材料特性,预测脑组织中局部应力和应变,尽管其模型在验证测试中表现出良好的整体反应,但该模型没有将脑组织中材料特性区分开来,只笼统地认为是均质,限制了其仿真效果。

脑组织具有明显的非线性黏弹性,表现为非均质和各向异性,且这些特性随着脑组织的形变而不断变化[21]。为了精简计算过程,本研究选取的基底核区HICH血肿形态较规则,出血量较少,未波及较大区域,避免过大血肿引发的脑组织黏弹性剧烈变化。脑组织近似为线弹性模型[22],本研究对基底核区不同亚区进行精细划分,并赋予不同的材料特性,以避免模型过于单一刻板而偏离实际解剖。在早期的研究中,对于出血点的设置也过于简单,不符合临床情况[23]。借鉴YING等[24]在模型中加入心脏脉动模拟,本研究使用了随心动周期变化的出血口压力。对血肿内部和周边应力云图分析显示,血肿为肾形。内部应力非均匀分布,集中分布于靠近豆状核部位,并在空间中向各方向递减,尤以向豆状核方向减低速率最甚。研究显示,对于自发性基底核区HICH患者,约70%的血肿形状为肾形[25]。在弹力学中,应力集中现象广泛存在,常导致物质断裂甚至破坏。与之对应的现象称为应力扩散,应力集中越明显,扩散的现象越明显[26]。基于此规律本研究探讨了置管靶点的位置(是否位于血肿强应力区)与血肿清除率的关系。本研究结果显示,强应力组术后3 d血肿清除率、术后2周GCS评分与术前差值高于弱应力组,提示强应力组置管靶点更接近血肿应力中心,血肿具有更大的扩散趋势。

综上所述,基底核区HICH患者穿刺引流置管靶点的位置可能影响其术后血肿清除率及GCS评分,提示术前应快速建立模型,确定血肿应力中心,利用神经导航将置管靶点设置在强应力区,从而促进血肿引流,改善患者神经功能,这可以为临床治疗提供一定的理论支持。本研究模型受制于消费级计算机计算能力及简化模型生成(CT对硬组织及出血情况评估具有良好的适用性,但对于软组织成像效果不佳,可能会影响脑组织及基底核团的划分和提取)、网格划分精细程度、材料特性、计算过程简化(忽略了比奥固结理论中渗流率的参数)、样本量等,模型的建立与分析可能存在部分偏差,今后仍需进一步完善。

作者贡献:睢豫擘、刘展进行文章的构思与设计,论文的修订;王艮卫、王在斌进行研究的实施与可行性分析;睢豫擘、陶胜忠、卢慧鹏进行资料收集;睢豫擘进行资料整理,统计学处理,论文撰写;刘展负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责、监督管理。

本文无利益冲突。