王阳明《复罗整庵太宰书》手札考

摘 要:《答罗整庵少宰书》是《传习录》中所收录的王阳明与罗整庵论学的书信之一。该书札流传另有贵州省博物馆、北京大学图书馆藏《复罗整庵太宰书》石拓本一种和墨迹纸本二种,以往收藏界和学界普遍认为此即为《答罗整庵少宰书》原札。本文通过梳理这三种书迹的版本源流,考证其款署、文字内容和鉴藏印,对校《传习录》等多种明代刻本,认为这三种手札字迹系出一人手笔,且非王阳明本人手迹。想该作伪者应惯伪阳明手迹,另有相关的两种所谓“阳明墨迹”,也应是其所伪。

关键词:王阳明 罗整庵 传习录 手札辨伪

中图分类号:B248;K852 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2023)01-81-89

《答罗整庵少宰书》是《传习录》中所收录的王阳明与罗整庵论学的重要书信。该书作于明正德十五年(1520),为阳明思想体系近于成熟时期所作。罗整庵(1465—1547),名钦顺,整庵其号,江西泰和人,弘治六年(1493)进士,官至南京吏部尚书,后辞官,隐居乡里专心研究理学。王阳明与罗整庵的这通信札,显示了宋明儒学两大流派的争歧。王阳明弟子钱德洪谓“格物为学者用力日可见之地,莫详于《答罗整庵》一书”1。嘉靖三年(1524),阳明弟子南大吉、南逢吉兄弟首次增编阳明论学书信进《传习录》,该书即收在其中。由于阳明思想影响的扩大,其逝后,《传习录》经后代学者多次重编重刻,版本繁多。因此,后世学者研究阳明学,文献的厘清辨析是个难题。正缘于此,阳明尚流传于世的墨迹,因文稿的原真性,为阳明文稿的辑佚校勘提供重要参考依据,其文献价值不言而喻。《复罗整庵太宰书》有清末石拓本,现藏于贵州省博物馆。近二十年来,尚有墨迹纸本二种流传于世。以往收藏界和学界普遍以为,贵州省博物馆藏本即《答罗整庵少宰书》原本,学者多利用其补正刻本所漏。然而,笔者通过考证认为,贵州省博物馆藏本《答罗整庵少宰书》并非阳明手书真迹,应为明人伪作。然而,名家手笔,多有仿者,令人真假莫辨,使用前还需先审慎考证。

一、《复罗整庵太宰书》三种的版本源流

(一)《复罗整庵太宰书》石拓本2

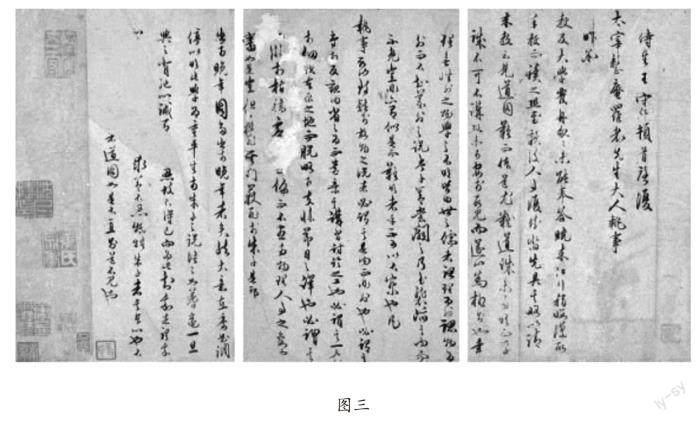

款署:三月四日,六和舟次,侍生王守仁顿首,太宰整庵罗老先生大人执事,馀空。钤印:伯安。鉴藏印:“大学士章”“陈弘谋印”。

该石拓包括《复罗整庵太宰书》和光绪五年(1879)罗文彬跋。跋文叙述得书过程、刻碑缘由并逐一校对书迹与传世刻本的异同。罗文彬(1845—1903),字质安,贵阳人,同治十年(1871)进士,官礼部主事1。从跋文可知,光绪五年(1879)罗文彬重修贵阳阳明祠,从贺县林肇元处得此书迹原本。罗文彬跋:“是书旧弆桂林陈文恭家,后归贺县林方伯,比重修阳明祠,方伯欣然出示。”2由此可知,该书先为乾隆时广西桂林人陈弘谋所藏,后为林肇元先世递藏,并带到贵阳。罗文彬得书后,请人刻石于贵阳阳明祠并刻跋于后。今该碑石已毁,存有拓本藏于贵州省博物馆。贵州省博物馆藏拓片为《王阳明法书集》3《王阳明书法作品全集》4收录,题为《答罗整庵书》。又为《贵阳阳明祠·阳明洞碑刻拓片集》收录,题为《致罗整庵书》。另,北京大学图书馆亦藏有该石刻拓片,与藏于贵州省博物馆的拓本相同,系同出于贵阳阳明祠该书石碑。

(二)《复罗整庵太宰书》墨迹全本(“正本”)5

尺寸装帧:26×263厘米。共四纸,手卷装帧。抬头款:侍生王守仁顿首,启复太宰整庵罗老先生大人执事。末尾款署:泰和舟次,守仁再顿首,六月廿日,余。钤印:伯安(二次)。鉴藏印:道心渊静、养正书屋、姜氏宗孝、沈景初印、慎静斋(三次)、慎静斋鉴藏玺、道光之宝、王问之印、赵忆孙过眼、先庚字上辛、孙氏文融。

该墨迹还为杨儒宾、马渊昌也主编的《中日阳明学者墨迹》1收录。因墨迹本幅前有一“正”字,故藏家稱为“正本”。该书文字为束景南《阳明佚文辑考编年》所移录2,黎业明亦用其落款补刻本中《答罗整庵少宰书》所缺系年3。

(三)《复罗整庵太宰书》残本4

尺寸装帧:册页装帧,共十二页,每页尺寸28×17.5厘米。抬头款:侍生王守仁顿首,启复太宰整庵罗老先生大人执事。钤印:伯安。鉴藏印:南安太守、九思、孙氏文融、曹如傒印、沈乃捷印、姜氏宗孝、心澈冰壶神凝秋水、新篁、承点。该墨迹原文共二千二百一十字,末尾有缺,因此未见末尾款署。

二、《复罗整庵太宰书》手迹真伪考

清光绪五年(1879),罗文彬在贺县林肇元处得到此书迹原本,虽稍有怀疑,但对之进行一番考证后,亦不敢认为是赝作。罗文彬所考证对校材料,为两个版本的《传习录》及李贽本《阳明先生年谱》。他将书迹与刻本内容逐一对校后,得出异文十五条,“有异而似非者,亦有异而实是者”,故只能推测阳明作此书时,“观兵九江,校卒南赣”5,军旅中匆匆作二千多言,行文时错漏纰缪在所难免。对于落款时间“三月四日”与《年谱》抵牾处,罗文彬亦认为是年谱之误。罗文彬为清同治进士,时人称其为“自郑(珍)莫(友芝)而后,博雅多能”之人,然而由于其手上之史料所限,未免有误判之处。近年来,随着另外二件墨迹在收藏市场的出现,通过比勘可以发现,三件手札字迹完全相同,并出于一人手笔。既为一人手笔,那么何以手札的石拓本与墨迹全本抬头、落款有所不同?关于这个问题,束景南先生曾对之有所考证:

《王阳明全集》卷二《传习录》中有《答罗整庵少宰书》,即此书,但缺开首与结尾多句,致不知此书具体所作时间,题作“少宰”亦未当。今贵州省博物馆藏有阳明此书石刻拓本,字迹与此真迹同,为今人多所引用,但此拓本署作“三月四日六和舟次,侍生王守仁顿首,太宰整庵罗老先生大人执事”,今人遂皆以为此书作于三月四日,实误甚。按钱德洪《阳明先生年谱》:“正德十五年六月,如赣。十四日,从章口入玉笥大秀宫。十五日,宿云储。十八日,至吉安,游青原山,和黄山谷诗,遂书碑。行至泰和,少宰罗钦顺以书问学。先生答曰……”是阳明六月由南昌往赣,十八日至吉安,则二十日前后至泰和,与此书真迹所题“六月廿日”相合。……三月阳明尚在南昌请宽租,决无往赣州经泰和之事。六和在杭州,其时何来阳明三月杭州舟次之事?其署之谬自不待言。……阳明此书乃多经刻石,必是原刻石(或原拓本)后漫漶毁损,结尾署句残泐不复可识,后人遂臆将“六月”之六与“泰和”之和拼凑为“六和”,又将开首“侍生王守仁顿首复太宰整庵罗老先生大人执事”截取放到书末,凑成此不伦不类之署句。今幸阳明此书真迹复出,得以澄清此误案也。1

以上考证认为,墨迹全本的出现澄清了石拓本造成的误案,确定了阳明答罗整庵书的确切时间和地点。而对于墨迹全本与另一私藏墨迹残本之间的关系,束景南先生则认为前者为“正定”抄写本,后者为原本,其考证如下:

无字句修改处,可见是一个改正的“正定”抄写本(书前有一“正”字),字迹稍有差异,则显是当时抄录的一个留存本,或是阳明弟子及幕下书吏仿阳明笔迹抄录的留备本。盖原本真迹已寄罗整庵,而留存抄本则归阳明。……称罗整庵为“太宰”(吏部尚书),乃是因为其时罗整庵先在正德十四年春升吏部右侍郎(少宰),罗整庵不赴任。……在南昌的阳明不明其情,故书中称其为“太宰”(吏部尚书)。到嘉靖三年南大吉增刻《传习录》,将《答罗整庵太宰书》选入。这时阳明已知道当年罗整庵是升任少宰(吏部侍郎)而不是太宰(吏部尚书),故阳明将书中的“太宰”改为“少宰”,对书中的个别字句又作了一点修改(如将“守仁”都改为“某”),收进《传习录》,这就是今本即《传习录》卷中的《答罗整庵少宰书》。2

对于以上的考证和判断,还需存疑。这几件手札的书迹虽亦出于“王体”,但总体书风软懦,无阳明书风之劲挺利落,点画结体亦与阳明同时期作品不尽相同。关于这几件手札是否为阳明手迹的问题,近有论者从书法的角度考辨其非阳明手迹3,在此不再一一赘述。这里要进一步考辨证明的是,这几件手札既非陽明手迹,亦非阳明授意弟子或幕下书吏誊写,而是他人伪作。下文详列其依据所在。

首先,称呼问题。书中,阳明自称“侍生”,尊称罗钦顺为“老先生大人”,不合理。“侍生”即学生之意,王阳明与罗钦顺是学术上的诤友,互相仰慕切磋,并非师生关系。而罗钦顺生于明成化元年(1465),虽比王阳明年长七岁,亦不至于王阳明称呼其为“老先生”。王阳明有另一手札墨迹《奉寿西冈罗老先生》,现藏浙江省博物馆,《王阳明法书集》《王阳明书法作品全集》收录。该墨迹末署“阳明山人侍生王守仁顿首稿上,时正德丙子季春望后九日也”,该书作于正德十一年(1516),西冈即为罗钦顺家乡,但此处所贺寿之“罗老先生”,并非罗钦顺。据《罗整庵自志》,罗钦顺生于“成化乙酉腊月八日”1,王阳明不可能在三月为其贺寿。罗钦顺“乙丑得告,奉侍先公还乡,因疏乞终养”,可知,弘治乙丑年(1505)后,罗钦顺父亲致仕还乡,罗钦顺遂向朝廷申请回家奉养父亲。时间地点与墨迹相符,所以,王阳明贺寿之“罗老先生”,当指罗钦顺父亲。罗钦顺父亲罗用俊,天顺四年(1460)举人,曾任青田县学谕,安庆府府学教授,官至翰林院编修、南京国子监司业2。王阳明对其自称“侍生”,是恰当的。

其次,落款时间问题。由罗文彬跋可知,贵州阳明祠所刻书,来源于贺县林肇元家藏墨迹,亦为全本,并非束景南先生所猜想“原刻石(或原拓本)后漫漶毁损,结尾署句残泐不复可识”。从书迹上看,两种手札皆出一人手笔,如若为阳明手下书吏仿阳明字体所誊写,即使誊写过程可能产生笔误,也绝不可能将落款时间,一本写作“三月四日”,一本写作“六月廿日”。关于阳明作书的具体时间,除以钱德洪《阳明先生年谱》所载可为依据外,尚有几条佐证。一是罗钦顺《困知记》载,“庚辰春,王伯安以《大学》古本见惠”3,可知罗钦顺接王阳明信并赠书,是在庚辰春,罗钦顺随后即回信与之论学,这通回信即《困知记》中所收录《与王阳明书》第一通,其标题下标注小字“庚辰夏”,可知王阳明接信时间当在此之后,因而不可能是在三月回信。二是《答罗整庵少宰书》,末尾言“秋尽东还,必求一面”,据语意可推知王阳明作书时间应离秋季不远,更可能在夏而不在春。《复罗整庵太宰书》所谓“正”本,对落款时间和地点做了调整,这一修改过程透露出作伪者可能在一番斟酌之后,觉前一作落款时间地点明显有破绽,再次进行修正。

再次,文字内容的错倒脱衍。光绪五年(1879),罗文彬将所见王阳明手札墨迹,与《传习录》几个刻本对校,校出十五条异文。今墨迹全本(“正本”)出,与石拓本比勘,可以发现大部分“异文”已为“正本”所改正。而“正本”仍存有几条内容与刻本异。现以《传习录》嘉靖二十九年(1550)王畿本、《传习录》嘉靖三十年(1551)衡阳书院本、《阳明先生文录》嘉靖十四年(1535)闻人诠本、《王文成公全书》隆庆六年(1572)谢廷杰本四个较早的刻本对校,按顺序列举两条说明问题。

第一,“便因以格物一段工夫也”句,“因”字,诸刻本皆作“困”。罗钦顺《与王阳明书》中亦有“何必于入门之际,便困以格物一段工夫也”一句4,考罗钦顺《困知记》嘉靖十六年(1537)郑宗古刻本、天启三年罗珽仕刻本,皆作“困”字。可知,阳明信中引用的是罗钦顺原话。又据书信上下文意,王阳明认为学者不必在入门之际,就受制于朱子格物之说。此处为“困”字意思更顺畅。

第二,“此不可以知格物之学乎”句,“不可以”,诸刻本皆作“可以”。据书信上下文意,王阳明认为理无内外、性无内外,故学也无内外之分。所以,“精义入神,以致用也。利用安身,以崇德也。性之德也,合内外之道也。此可以知格物之学乎”5。王阳明认为修身养性,与致用崇德是内外相统一的。懂得这个道理,便可以懂得“格物之学”。所以,此处应作“可以”,而非“不可以”。

除以上两条外,墨迹全本尚有几条与诸刻本异。“平生于朱子之说如耆龟”句,诸刻本皆于“耆龟”二字前增“神明”。“殆必诚有大不忍者隐与其中”句,“大不忍者”,墨迹残本作“大不安者”,诸刻本皆作“大苦者”。“秋尽东还,必求一会”句,“一会”,诸刻本皆作“一面”。

综上所校,可以看到,“正本”在对之前两个抄本误笔处进行修正后,虽大部分得以改正,但仍存留几条未改净之处。上文对校所选取的四种刻本,版本源流不一样,其中《答罗整庵少宰书》,文字亦非完全相同。然而在以上所校几条上,诸本皆同,而墨迹本异,即亦说明墨迹本抄写有误,或其抄写时所据底本有误。由以上对称呼、落款时间、文字内容的考证可以判断,《复罗整庵太宰书》所流传三种,皆非阳明手迹,亦不可能是其手下书吏所誊写,而三种皆钤印“伯安”,作伪意图明显。

三、伪作的年代及史料价值

考墨迹全本(“正本”)的鉴藏印,其中姜宗孝、孙文融、沈景初皆为余姚人,生活于嘉靖、万历间。说明此伪作一开始在阳明家乡余姚流传。又,2001年,北京瀚海拍卖现姜宗孝书法一件1,钤印“姜氏宗孝”,与此鉴藏印同,证明该印的真实性。

据《余姚旧志人物》载,“姜子羔,字宗孝,号对阳。父应期,学于王守仁。子羔,嘉靖三十二年(1553)进士,授成都府推官,累迁陕西副使。荐治行第一,有旨补边方巡抚。时张居正为政,子羔出其门,素不屑依附,遂迁行太仆寺卿。寻罢。家居屏迹益发明良知之说。卒年七十八。”2考瀚海拍卖姜宗孝书法落款“作于万历二十七年……时年七十有七”,知姜宗孝生卒年为(1532—1600),因此伪作至少在其所生活的年代已流传。

由于万历后阳明的著作仍刊印不断,鱼鲁豕亥,以讹传讹者不少。伪作在一定程度反映了《传习录》早期版本的面貌,因此具有一定的史料价值。如关于该书中阳明的自称,在所对校的四个刻本中,发现仅有嘉靖二十九年(1550)王畿本作“守仁”,与这几种手札墨迹同,而其馀诸本皆作“某”;嘉靖三十五年(1556)钱德洪定本后,通行诸本皆称“某”。因南大吉在嘉靖三年(1528)首次刻《传习录》本,现未见存世,究竟是作“守仁”,还是作“某”,不得而知。只能说明阳明逝后其后学对《传习录》传本的重刻,不只是补其漫漶与缺漏,也有编者据己意而篡改之处。

四、与作伪者相关的其他“阳明墨迹”

依据此作伪者书写风格及其钤印,再对照传为王阳明的墨迹作品,还可以发现,另有《寄何燕泉》《与王纯甫》两件手札墨迹,亦为该作伪者所作。

《寄何燕泉》手札墨迹,今藏上海博物馆,《王阳明法书集》《王阳明书法作品全集》收录。该书文字为《王阳明全集补编》所收录1。王阳明寄何燕泉书,共有二通,见于《阳明先生文录》嘉靖十四年(1535)闻人诠本,编在外集卷五,《阳明先生文录》十七卷嘉靖二十六年(1547)范庆刻本,编在卷四2。诸刻本在标目下系年“戊子”,即嘉靖七年(1528)。此《寄何燕泉》墨迹内容,即为第一通。该书作于嘉靖七年(1528)阳明扶病平广西动乱之时。书中阳明言“地方事苟幸平靖,伏枕已逾月,旬日后亦且具疏乞还”,据《阳明先生年谱》,嘉靖七年(1528)十月十日,阳明上《乞恩暂容回籍就医养病疏》3,由此减去“旬日”,知此书应作于九月末。而墨迹落款时间为“六月四日”,明显有误。墨迹抬头款称呼何燕泉作“老先生大人”,亦不合理。

图六 《寄何燕泉》手札墨迹

何燕泉(1474—1536),名孟春,字子元,燕泉其号,郴州人。弘治六年(1493)进士,累迁右副都御史,巡抚云南。嘉靖初年,进吏部左侍郎。“大礼议”之争起,被贬南京工部左侍郎。嘉靖六年(1527)引疾归。及《明伦大典》成,削籍,家居卒4。何燕泉为王阳明昔日同僚,亦兼学友、诗友,生于成化甲午年(1474),还比阳明小两岁,更不可能有“老先生”之称呼。对照《复罗整庵太宰书》和《寄何燕泉》两伪作,作伪者之破绽显而易见。

《与王纯甫》手札墨迹,今藏上海博物馆,《王阳明法书集》收录。《王阳明全集(新编本)》移录并考“本篇与明嘉靖十二年(1533)黄绾序刊本《阳明文录》卷四《寄何燕泉》二几乎一字不差,只是在末尾多出了‘不宣……等二十个字”1。《王阳明全集补编》收录并认为其为伪作2。钱明《〈王阳明全集〉佚文汇编考释》则认为“本篇系阳明手迹,似无可怀疑。然从内容分析,又觉得此信不可能写于三月二日”3。王阳明另有《与王纯甫》书四通和《别王纯甫序》一篇,均作于正德六年至九年间(1511—1514)。从《阳明先生年谱》看,阳明晚年并无与王纯甫交游。从该书信中内容“兵冗中”“仆卧病四月,咳痢日甚,耳聋目眩,视听皆废”来看,其时阳明还在广西平乱军中,病情已非常严重。又,书中言对方赠之“珍集”,则应指何燕泉赠以新刻著述《馀冬序录》。考何燕泉《〈馀冬序录〉序》,言“戊子冬闰,夫予之为学,是闰,帙成六十馀卷,以岁阳为序,遂题曰《馀冬序录》”4,可知其文集恰是在嘉靖七年(1528)闰十月刊行。从《寄何燕泉》前一通信言“卧病逾月”,至此通言“卧病四月”,阳明此书应作于十一月,离病逝不远。显然,该书内容是王阳明写与何燕泉的第二通回信。作伪者将其错当作写与王纯甫的信,又随意编造时间,以致造成混乱。

五、馀论

阳明书迹艺术价值与学术价值兼备,既深受藏家珍视,也倍受学界关注。作者书迹是辑佚文一大来源。吴光先生等编校的《王阳明全集》、束景南先生所辑《阳明佚文辑考编年》《王阳明全集补编》,对流传于世的阳明书迹多有收录,以补传世刻本之不足,但难免有误收和失于考证之处。诚如束先生所言:“阳明身负重名,后世多有托名伪作,鱼目混杂。故辑佚必当有考辨,真伪莫明,反贻误后人,甚或予阳明研究造成混乱。”1现存的阳明书法作品真伪混杂,为保证史料的可靠性,学界亦对其关注有加。如计文渊先生已有《王阳明法书伪迹考论》2《王阳明〈西湖〉诗碑辨伪》3等文考证伪阳明书迹多件。从这些考述来看,伪作早在明末清初即有之。上文所论及几件伪阳明手札书迹,內容其实皆见于传世阳明集刻本,有刻本供比勘校对,更有助于辨别真伪,尤其是手札,对款署的考证尤易见出伪造破绽。昔者限于信息阻塞,史料传抄等困难,辑佚者失于考辨,或为难免。近年,随着文献整理工作的深入,《王阳明文献珍本丛刊》《阳明文献汇刊》《阳明文献汇刊二编》影印,“王阳明文献典籍普查、复制和研究丛书”等成果问世,甚至阳明师友、阳明后学的诸多文集都得以整理刊行,为文献辨伪考据工作提供了前所未有的条件,更有利于我们开展研究工作。通过上文对伪阳明书札的考辨来看,该伪者惯伪阳明手札,其伪作传世或尚有其他,则还有待识别。

Identification of the Letter Reply to Luo Zheng-an Taizai

Huang Xiaodan

Abstract:Answer to Luo Zheng-an Shaozai Shu is an important letter of Wang Yangming and Luo Zheng-an's discussion which was collected in Ch'uan-hsi lu.The letter with another name Reply to Luo Zheng-an Taizai which spreads as a stone rubbings and two ink papers.In the past , collection circle and academia field generally thought that is the original of Answer to Luo Zheng-an Shaozai .In this paper, through sorting out the editions of the three kinds of handwriting, textual research, the signature, text content and the identification of the seal, and the verification of many Ming dynasty versions of Ch'uan-hsi lu, we believes that the three kinds of handwriting are written by one person, but not by Wang Yangming, and they are fake works of Ming dynasty, which to a certain extent reflect the appearance of the early version of Ch'uan-hsi lu , In addition, other two kinds of Yangming handwriting related to the forger are identified.

Key words:Wang Yangming;Luo Zheng-an;Chuan-hsi lu;Identification

(責任编辑:张 明)

作者简介:黄晓丹,女,1981年生,广东汕头人,北京师范大学历史学院2019级博士研究生,研究方向为历史文献学、儒学文献。

1 王守仁著,王晓昕、赵平略点校:《王文成公全书》卷二《语录二》,中华书局2015年版,第49页。

2 按,《复罗整庵太宰书》石拓本贵州省博物馆、北京大学图书馆有藏。

1 瞿冕良编著:《中国古籍版刻辞典》,苏州大学出版社2009年版,第536页。

2 孙凤岐主编:《贵阳阳明祠·阳明洞碑刻拓片集》,贵州人民出版社2002年版,第46页。

3 计文渊编:《王阳明法书集》,西泠印社出版社1996年版。

4 故宫博物院、绍兴博物馆王阳明研究院编:《王阳明书法作品全集》,故宫出版社2019年版。

5 按,《复罗整庵太宰书》墨迹全本(“正本”)为私藏。

1 杨儒宾、[日]马渊昌也主编:《中日阳明学者墨迹》,台大出版中心2008年版,第24~26页。

2 束景南编:《阳明佚文辑考编年》下册,上海古籍出版社2012年版,第640~646页。

3 黎业明:《王阳明〈传习录〉中论学书年考证》,《明儒思想与文献论集》,商务印书馆2017年版,第217~218页。

4 按,《复罗整庵太宰书》残本为私藏。

5 孙凤歧主编:《贵阳阳明祠·阳明洞碑刻拓片集》,贵州人民出版社2002年版,第45页。

1 束景南编:《阳明佚文辑考编年》下册,上海古籍出版社2012年版,第646页。

2 《王阳明〈复罗整庵太宰书〉原札赏析》,中山小榄揽月阁2019年自印本。

3 王亦白:《王阳明〈复罗整庵太宰书〉考》,《收藏》2019年第八期,第40~51页。

1 罗钦顺著,阎韬点校:《困知记》,中华书局2013年版,第261页。

2 罗钦顺著,阎韬点校:《困知记》,中华书局2013年版,第263~267页。

3 罗钦顺著,阎韬点校:《困知记》,中华书局2013年版,第125页。

4 罗钦顺著,阎韬点校:《困知记》,中华书局2013年版,第216页。

5 陈荣捷:《王阳明传习录详注集评》,华东师范大学出版社2009年版,第148页。

1 倪文东主编:《中国书法年鉴2001》,广西美术出版社2006年版,第328页。该件版图收录于雅昌艺术网:https://auction.artron.net/paimai-art15000949/。

2 余姚市史志办公室编:《余姚旧志人物》,线装书局2018年版,第86页。

1 束景南、查明昊辑编:《王阳明全集补编》,上海古籍出版社2016年版,第419页。按,该编误释“泉何”为“永丁”,故将此篇题为《致永丁执事手札》。

2 刘悦等编纂:《王阳明著述篇目索引》,学苑出版社2019年版,第262页。

3 诸焕灿编著:《阳明先生年谱引证》,浙江古籍出版社2018年版,第210页。

4 邱树森主编:《中国历代人名辞典》,江西教育出版社1989年版,第811页。

1 吴光、钱明、董平等编校:《王阳明全集(新编本)》第五册,浙江古籍出版社2011年版,第1820页。

2 束景南、查明昊辑编:《王阳明全集补编》,上海古籍出版社2016年版,第406页。

3 钱明主编:《阳明学新探——纪念王阳明逝世四百七十周年暨国际阳明学研讨会》,中国美术学院出版社2002年版,第319页。

4 何孟春:《〈馀冬序录〉摘抄内外篇》,中华书局1985年版,第1页。

1 束景南编:《阳明佚文辑考编年》上册,上海古籍出版社2012年版,第3页。

2 计文渊:《王阳明法书伪迹考论》,《贵州文史丛刊》2019年第二期,第69~78页。

3 计文渊:《王阳明〈西湖〉诗碑辨伪》,《贵州文史丛刊》2018年第三期,第84~92页。