辽河东部凹陷斜坡带扇三角洲地震沉积学表征

黄德榕,张宪国 ,王友净,蔡国钢,解宝国

1.中国石油勘探开发研究院,北京 海淀100083

2.山东省深层油气重点实验室,山东 青岛266580

3.中国石油辽河油田勘探开发研究院,辽宁 盘锦124010

引言

扇三角洲是陆相湖盆斜坡带最常发育的沉积单元类型和油气储层成因类型,从20 世纪60 年代Holmes 提出该概念以来,在沉积学和油气勘探领域一直备受关注[1-5],近年来,在新疆玛湖凹陷二叠系和三叠系以及鄂尔多斯盆地石炭系扇三角洲沉积中的油气大发现,使扇三角洲储层再次成为油气勘探开发的热点[6-8]。

扇三角洲常具有近物源、含粗粒碎屑及靠近古斜坡发育等特征,在气候、物源条件及沉积区微古地貌等多种因素控制下,不同期次扇体叠置组合及内部结构复杂,沉积相模式多样,沉积储层非均质性强[9-12]。辽河东部凹陷古近系沙河街组经历了多期抬升剥蚀,物源充足,沿着凹陷北部斜坡带发育一系列北物源的扇三角洲沉积,局部横向连片叠置,整体具有良好的成藏背景条件[13-17]。已钻井揭示了沙一段具有良好的油气潜力,但是面临两个问题:一是投入开发后产量差异大,少井条件下的扇三角洲沉积相展布认识不准确制约了对含油气差异性的认识和精准高效的勘探开发;二是研究区南部新钻井发现的相对粗粒富砂沉积指示了可能存在南物源扇三角洲,而受到取芯等资料的制约难以证实,给下一步的勘探方向带来困扰。

本文利用井-震结合的地震沉积相研究,通过等时界面识别与沉积微相表征,刻画辽河东部凹陷斜坡带沙一下亚段的扇三角洲沉积展布,为扇三角洲油气勘探开发提供理论支持。

1 研究区地质概况

辽河拗陷是渤海湾盆地6 个主要的含油气拗陷之一,自中生代以来,辽河拗陷经历了强烈的构造运动,先后经历了盆地拱张期、裂陷深陷期、裂陷再陷期和拗陷期4 个构造发育阶段[14,18-20],在拗陷中部形成了凹隆相间的构造格局,自西向东发育西部凸起、西部凹陷、中央凸起、东部凹陷和东部凸起。东部凹陷形成于中、新生代,凹陷长轴近130 km,短轴平均25 km,呈NE 走向的狭长条带状,为一持续发育的大型鼻状构造带[20-21]。研究区铁匠炉地区位于辽河东部凹陷西斜坡区,面积约200 km2,是一个继承性的东倾古斜坡(图1)。

图1 研究区构造位置及沙一段顶界构造纲要Fig.1 Structural position of the study area and outline of the top surface of Es1

研究区由老到新发育太古界、中生界、新生界古近系的房身泡组、沙河街组、东营组、新近系馆陶组、明化镇组和第四系平原组。其中,沙河街组划分为3 段,沙二段在铁匠炉地区被完全剥蚀,沙河街组底界面为区域不整合面(图2,图3)。研究区主力含油气层为沙河街组,发育湖泊相、河流相和三角洲相沉积,房身泡组和沙河街组局部有火山岩发育[20]。

图2 研究区地层发育特征Fig.2 Characteristics of stratigraphic development in the study area

图3 研究区地层地震特征(剖面位置见图1a)Fig.3 Seismic characteristics of strata in the study area(Location of the section is in Fig.1a)

2 等时界面特征与识别

等时地层是沉积相研究的前提和基础,也是地震沉积学研究的关键内容,对于扇三角洲沉积体系来说,扇三角洲平原、扇三角洲前缘和前扇三角洲在垂向上叠置,3 种亚相在主体岩性上存在差异,形成典型的“三层结构”,常与倾斜的前积或退积等时界面存在局部交叉,即局部存在穿时的岩性界面。扇三角洲沉积古地貌倾角较大,沉积相横向变化快,界面“穿时”的现象更加显著,成为斜坡带扇三角洲地层等时界面识别中不可忽视的问题。

2.1 等时界面的岩性组合及地震反射特征

铁匠炉地区位于断陷湖盆斜坡带,岩性变化快,钻井揭示了沙河街组发育多期叠置扇体,在平面上不同位置,扇体的叠置期次及发育的微相类型存在差异。对于等时界面来说,沉积时空变化的结果就是等时界面岩性组合变化快,而且在单一的扇三角洲沉积体内部缺乏显著的波阻抗界面。因此,首先需要明确等时界面的岩性组合变化特征。

以沿古水流方向的近南北向剖面为例(图4a),在北部靠近斜坡的铁17-12-16 井处,沙一下亚段沉积末期和沙一中亚段沉积早期该区域持续发育扇三角洲沉积,扇体内发育含砾砂岩,具有近源特征,岩性变化快,其地震反射为紧靠强峰的波谷反射,波谷具有复合波形特征(图4b)。随着从扇三角洲根部向前端推进,进入扇三角洲前缘发育区,砂体的粒度变细,砂泥比降低,界面处表现为薄的砂泥岩层界面,虽然井震标定结果显示该界面仍然对应在波谷内,但反射波形和井震对应的位置发生了变化,这点在井旁道的地震正演结果上表现显著(图4c)。

图4 沙一下亚段顶界的岩性组合及其地震响应特征Fig.4 Lithological combination and its seismic reflection of the top surface of E

2.2 等时界面的地震识别

“将今论古”的沉积相研究方法决定了识别等时地层是准确表征沉积微相的前提。地震地层学指出,地震反射同相轴是等时沉积界面及构造界面的反映,在自然界不存在沿着穿时岩性界面的地震反射[22]。然而,随着地震采集和处理技术的发展以及地震研究的精细化,地震反射地质意义的复杂性逐步被认识,Zeng 等[23]提出,在高频资料中,地震反射倾向于沿着等时沉积界面,而在低频资料中,则倾向于沿着岩性界面。

尽管在三级层序及更大研究尺度上,多数情况下岩性界面与等时沉积界面是一致的,但在薄互层发育的复杂陆相沉积中,识别具有地质等时性的地震反射却成为地震沉积学研究中的一个难题[24],在缓坡带扇三角洲沉积中这一问题尤为突出。地震反射等时性分析为等时界面的甄别提供了一种有效方法。

Zeng 等[23]认为,当一个地震反射界面的产状随地震资料频率的变化而发生显著变化时,这个界面就存在不等时的可能,反之,那些在不同频率地震资料中产状稳定的反射界面是等时的。基于上述原理,对地震数据进行分频处理,对不同频率地震数据做倾角计算,再通过倾角差异分析,来识别可能不等时的地震反射。

以研究区南北向顺物源剖面为例(图5),分频体倾角差异显著的位置(图5 中剖面上叠加深蓝色的区域)有两种类型:一种是断裂带附近,在高频数据中显示出更多的构造变化细节,导致不同分频体上出现局部倾角差异;另一种是斜坡带岩性变化引起的反射不等时导致的分频体倾角变化。

图5 研究区地震反射等时性分析Fig.5 Isochronicity analysis of seismic reflection in the study area

以图5a 中的地震反射等时性分析结果异常区域为例,通过分析地震反射同相轴的变化可以发现,区域A 是断层引起的异常倾角变化,属于上述第一种类型,而区域B 和C 属于第二种类型。在相对低频的原始地震剖面上,沿着反射同相轴解释的地层界面(图5a),在高频剖面上局部表现出“穿轴”现象(图5b,图5c)。区域B 中,标示为顶的地震反射同相轴沿着地层上倾的方向,相位发生变化,从波谷到波峰再转变为波谷;同样,区域C 中原解释为Es1底的地震反射同相轴沿着地层上倾方向出现“波峰—波谷—波峰”的变化。按照上述方法将地震反射等时性分析与分频解释相结合,在追踪地震层位时,参考高频剖面属性异常值显示区域,对等时地层的地震解释进行调整,如图5d 中蓝色修正后层位,确保了地震解释层位的地质等时性。

3 等时单元的沉积相类型与特征

在等时地层识别的基础上,从岩芯分析入手,结合测井和地震资料,识别研究区的沉积微相类型及特征,这是平面沉积相表征的基础。区域上,研究区所在的辽河东部凹陷在沙一早期,受古湖泊扩张和斜坡带古地貌背景的控制,发育扇三角洲沉积体系[25]。

3.1 岩相类型与特征

岩芯分析表明,沙一段以深灰色泥岩与粉砂岩、砂岩、含砾砂岩为主,发育7 种主要的岩相类型,包括块状砂质砾岩相、平行层理含砾粗砂岩相、交错层理中—细砂岩相、块状层理中—细砂岩相、水平层理粉—细砂岩相、韵律层理粉砂岩—泥岩互层相和泥岩相(表1)。

表1 铁匠炉地区沙一下亚段主要的岩相类型及特征Tab.1 Main lithofacies types and characteristics of E in Tiejianglu Area

表1 铁匠炉地区沙一下亚段主要的岩相类型及特征Tab.1 Main lithofacies types and characteristics of E in Tiejianglu Area

块状砂质砾岩相主要发现于研究区北部靠近斜坡带的井,砾石成分复杂,喷出岩、侵入岩、变质岩及沉积岩均有,粒径为0.5∼3.0 cm,分选、磨圆差,砾石颗粒悬浮在砂泥基质之中,杂基支撑,砂泥质胶结,局部可见颗粒支撑,基质含量30%∼70%,显示近源快速堆积的特征。砾石呈现一定的叠瓦状排列,见不明显的递变层理,有水道发育的特征。

与砾岩相相比,平行层理含砾粗砂岩相在靠近斜坡带的区域更为发育,多为灰色、灰绿色,粒径在0.5∼2.0 cm,磨圆中等—好、分选差,颗粒支撑,单韵律层厚5∼30 cm。与砾岩相相比,其搬运距离增大,但仍然保持着较高的水动力条件。研究区北部和中部钻井揭示发育较多的为交错层理中—细砂岩相和块状层理中—细砂岩相。与前两种岩相相比,其砂体结构成熟度和成分成熟度都更高。水平层理粉—细砂岩相主要发育在比较稳定的水动力条件下,岩芯上可观察到纹层互相平行,且平行于层系界面,在前扇三角洲以及分流间湾环境中常见。韵律层理为粉砂岩-泥岩互层相,以薄互层的形式出现,多为粉砂岩夹杂泥质夹层,薄层中显示多样性纹理,多见于水下分流河道间湾,偶见于前扇三角洲。

暗色泥岩以及灰绿色泥岩在研究区均有发育,厚度变化大,无明显沉积构造,泥岩质纯,以块状为主;其中,黑色、深灰色泥岩常见于水下分流间湾,前扇三角洲中,反映了有一定水深的静水沉积环境;灰绿色泥岩主要发育于扇三角洲平原沼泽中,是浅水、弱氧化或弱还原沉积环境下的产物。

从研究区钻井揭示的岩相特征与分布来看,有两点值得关注:一是泥岩相的颜色,从关注油气储层的角度,没有对泥岩相进一步细分,但研究区泥岩的颜色存在多种类型,沙一下亚段泥岩主要有黑色、深灰色及灰绿色3 种,其平面分布整体表现为自北向南颜色加深,垂向上则自下而上颜色加深,显示了北坡南湖的整体地貌特征和沙一段早期湖侵的演化特征。二是相对粗粒岩相类型的平面分布,整体上看,自北部斜坡向南岩性变细,但是在研究区最南部和东南部区域,存在局部中细粒岩相和含砾砂岩相分布,与北坡的相对粗粒相相比,井点揭示的单期发育厚度和平面范围都较小(图6),这对前人研究提出的该区只存在来自北部斜坡带的北物源扇三角洲沉积认识提出了进一步的质疑。

图6 铁匠炉地区沙一下亚段自北向南岩性变化(井点位置见图1b)Fig.6 Lithologic change of from the north to the south in Tiejianglu Area(Well position is in Fig.1b)

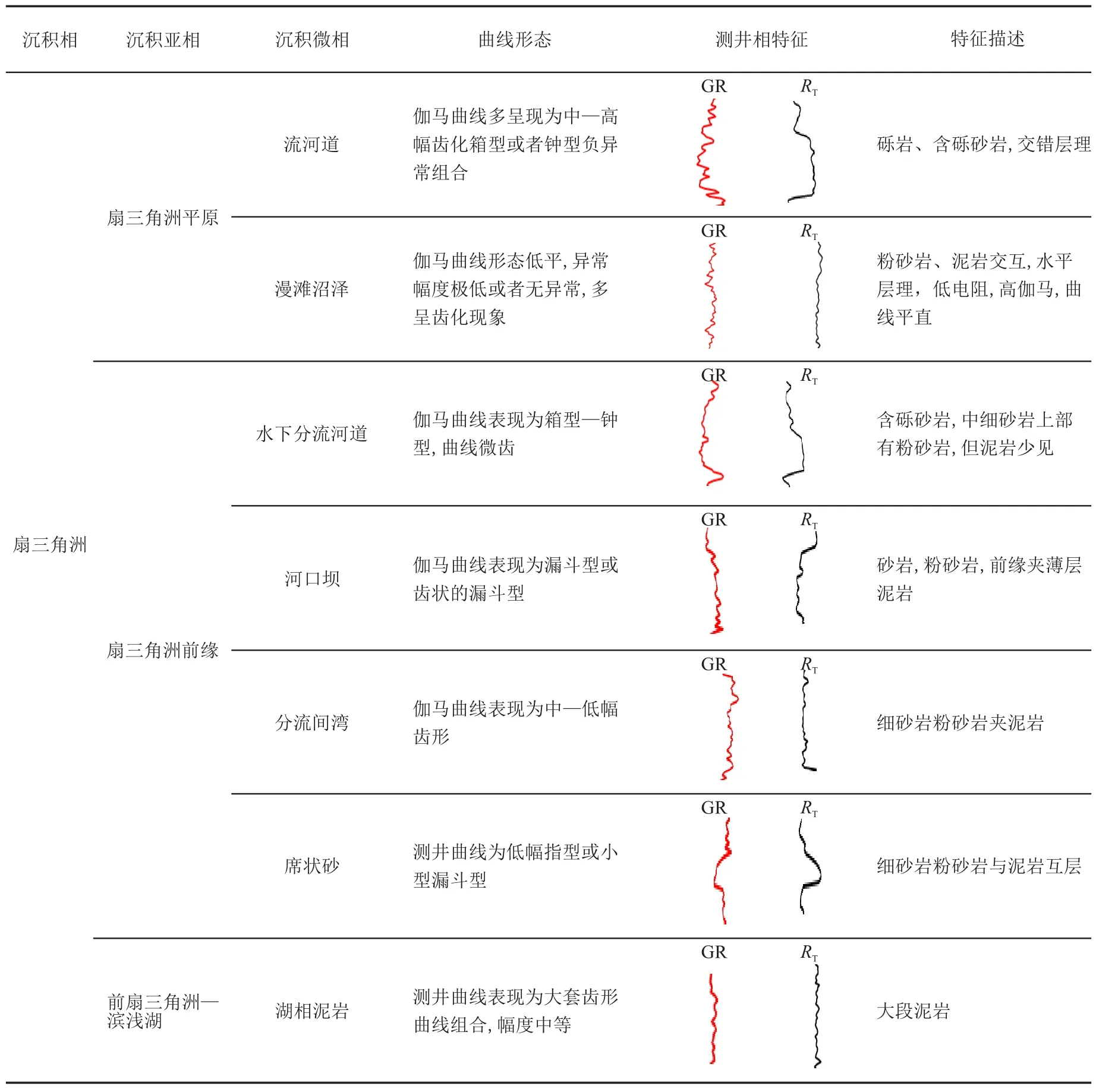

3.2 沉积微相类型与特征

经历了沙二段后期的长期抬升剥蚀,受喜马拉雅运动II 幕影响,沙一早期东部凹陷进入伸展沉降阶段,出现区域性的湖侵[20-21]。在这一阶段,研究区以北的中央隆起带仍处于剥蚀状态,为斜坡带及其以南的湖泊区沉积提供了丰富的物源。在这样的区域古地貌和环境演化背景下,沿着狭长的东部凹陷短轴方向,发育一系列的扇三角洲沉积[20,25]。铁匠炉地区处于东部凹陷斜坡带的中段,来自北部剥蚀区的沉积物在该区域形成扇三角洲沉积[26]。岩芯和岩屑录井显示,研究区扇三角洲沉积体系发育7 种沉积微相类型,包括扇三角洲平原的辫状河道和漫滩沼泽、扇三角洲前缘的水下分流河道、河口坝、分流间湾、席状砂及前扇三角洲沉积。

扇三角洲平原的辫状河道主要在研究区北部和中部的井点钻遇,以发育块状砂质砾岩相和平行层理含砾粗砂岩相为特征(表1),单期厚度大,岩石成熟度低,测井相以箱型为主(表2)。扇三角洲前缘水下分流河道主要发育交错层理中细砂岩相和块状层理中细砂岩相,偶见含砾砂岩,岩屑录井和测井显示,水道单期厚度小于扇三角洲平原辫状河道,以箱型与钟型组合为主(表2),砂泥岩累积厚度比下降,但储层的物性更好。受到地震资料分辨能力的限制,在垂直物源方向的地震剖面上,扇三角洲整体呈现较强的反射,但是内部主要表现为振幅强弱的变化。

表2 研究区沙一下亚段测井相图版Tab.2 Well logging facies diagram of E in the study area

表2 研究区沙一下亚段测井相图版Tab.2 Well logging facies diagram of E in the study area

河口坝岩性以粉砂岩—细砂岩为主,厚度不大,2∼5 m 为主,与水下分流河道相伴生(图7)。伽马曲线表现为指状或厚度较小的漏斗型,曲线存在一定的齿化现象,与近岸相对浅水条件下的河流--湖浪反复作用有关。垂向上与之邻近发育的指状和齿状测井相指示了席状砂的发育,单层厚度1∼2 m,岩芯显示其粒度较细,以水平层理粉细砂岩相为主,部分发育韵律层理粉砂岩—泥岩互层相。

图7 典型井单井相图Fig.7 Sedimentary facies column of typical well

与前扇三角洲泥岩沉积相比,扇三角洲前缘水下分流间湾的泥岩颜色较浅,以灰色为主,而且多见碳化的植物茎和叶片化石,泥岩纯度不高,多发育粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,其间夹有薄的粉砂岩层,自然电位曲线相对平直,而电阻率和自然伽马曲线低幅齿化现象明显(表2)。受叠覆的相邻期次扇三角洲砂岩影响,与邻层之间常存在较大的波阻抗差异,表现为平行—亚平行中强振幅连续地震反射特征。

4 沉积微相展布的地震表征

受到埋深差异、沉积相带变化快等因素影响,斜坡带往往钻井分布的平面控制程度较低,井间沉积微相的展布是斜坡区沉积相表征的难点。本文在等时地层地震识别和井点沉积微相分析的基础上,开展基于地震多属性分析的沉积微相地震表征。

4.1 地震属性分析与优选

地震属性分析是砂体分布预测和沉积相表征中常用的方法,具有简便、快速、客观性强的优点。本研究对该区沙一下亚段反映砂体较好的7 种地震属性及砂岩厚度进行分析,并进行属性优选。属性优选的依据有两点:一是考虑与井点砂岩厚度的相关性高,二是避免优选后的地震属性信息重叠度高,导致地质信息单一并影响结果的客观性。根据这一原则,优选出均方根振幅、能量半时和振幅不对称性3 种地震属性(表3)。从属性分析方式上,这些属性都属于时窗类属性,前期等时沉积界面的地震准确识别与解释是影响属性分析效果的重要因素。

表3 沙一下亚段地震属性及砂岩厚度相关性分析结果Tab.3 Correlation analysis results of seismic attributes and sandstone thickness in E

表3 沙一下亚段地震属性及砂岩厚度相关性分析结果Tab.3 Correlation analysis results of seismic attributes and sandstone thickness in E

地震属性分析表征沉积相的实质是通过地震属性反映砂体的发育特征,从而间接反映沉积相。对于研究区斜坡背景下的扇三角洲沉积体系来说,砂体发育程度(厚度)和组合方式(不对称性/韵律性)是识别沉积微相类型的关键。地震振幅和能量类属性被认为是反映砂体发育情况的属性类型[26],在上述优选出的3 种属性中,均方根振幅消除了反射相位的影响,是最常用的反映砂体发育程度或者厚度的地震属性类型[27];能量半时属性是在给定的时窗内,计算能量达到总能量一半时的相对时间位置,它度量了地震波形的能量在垂向上的分布模式,可以反映能量在垂向上集中在上部、下部还是均分的模式,对砂体发育的韵律性有较好的反映[26],在计算过程中,首先,计算时窗内的地震反射总能量,然后,取能量达到一半时的采样点序号,除以时窗的总采样点数;而振幅不对称性是对反射波形不对称的度量,见式(1),这种波形的不对称性正是岩性组合不对称性的地震响应[26]。因此,本研究优选出的3 种地震属性涵盖了砂体发育的厚度和组合方式两方面信息,能够对沉积微相的发育起到良好的指示作用。

式中:

SA—振幅不对称属性,无因次;

N—计算时窗内的采样点数,个;

Xi—第i个采样点的数值,无因次;

—时窗内采样点均值,无因次。

4.2 多属性RGB 融合原理

沉积微相在地层中的记录体现在多方面,如岩性、厚度及韵律性等,根据单一地震属性原理的分析,地层的上述特征对应了不同的地震属性,单一地震属性对沉积信息的反映具有片面性,只有将反映这些不同地质特征的地震属性同时显示出来,才能全面且准确地反映沉积信息。运用RGB 融合方法将优选出的地震属性进行融合显示正是实现这一目的的有效方法。RGB 模式是目前运用最广的色彩模式之一,该模式以三原色(红、绿和蓝)为基础形成一个二维的色标体系,可以看作是红、绿、蓝3 种基色以不同比例和强度混合,每种基色按照0∼255 的序列亮度依次升高,因此,RGB 融合色彩模式能显示出16 776 216(2563)种颜色,其中,最亮的叠加区为白色。在实际操作中,将优选出的3 种不同的属性与三原色对应,再分别赋予不同的权重,以亮度来反映融合属性值的大小,以此来指导沉积微相的识别和认识砂体的展布特征。多属性RGB 融合技术较单一属性,可突出不同地震属性的共性,弱化差异,并且能一定程度上更加直观地突出地质体的边界特点和内部结构,有效地降低了储层预测工作的多解性。

4.3 多属性RGB 融合分析

从图8a,图8b,图8c 中单一属性的特征可以看出,不同属性显示的信息具有差异性。与单一属性分析结果比较发现,地震属性RGB 融合结果保留了原有单一属性的特征,一方面,包含了均方根振幅属性揭示的全区砂岩分布信息,指示了扇体沉积的展布特征;另一方面,振幅对称性属性所指示的沉积相带边缘(图8c),在融合属性结果上得到了进一步的强化(图8d)。由RGB 融合原理和单一属性的地质意义可知,融合显示中,亮度越高、颜色越接近白色的区域对应砂岩发育程度越高。

图8 研究区3 种地震属性分布及其RGB 融合结果Fig.8 Planar distribution of 3 types of seismic attributes and their RGB fusion result in the study area

对属性融合结果形态分析和井点的测井相验证发现(图8d),近物源区属性融合结果亮度更高,在该区域的铁25 井、铁28 井及铁18 井测井相均表现为中厚层箱型或钟型特征,具有典型的扇三角洲平原沉积特点。井点标定下的融合结果宏观形态显示,研究区发育北物源的两个大型扇三角洲朵叶体和一个小型朵叶体,在扇体表面可看到明显的两个主水系,分别为过铁28 井—铁24 井—铁26 井向西南方向延伸的水系和过铁17 井—铁22 井向东南方向延伸的水系,选取发育于主水系上的铁24 井和铁17 井,测井相均显示出叠置的箱型或正韵律特征,验证了属性融合结果指示的扇三角洲前缘主水系发育区的可靠性。

解释结果中的扇体前端发育区在地震属性融合结果上色彩较暗,选取的该区域中铁35 井、铁16井均显示出低幅的指型和小型的漏斗型的测井相特征,验证了该区域发育扇三角洲前缘末端河口坝或席状砂薄砂体沉积。融合属性上的紫红色区域,认为是砂体不发育的前三角洲—滨浅湖沉积,选取的铁42 井平直的齿型曲线特征验证了该认识。综上,属性融合的结果在保留砂体分布信息的基础上,强化了地层中岩性组合差异性的信息,与测井相表现出了很好的一致性,这正是利用3 种地震属性融合解释沉积微相的优势所在。

4.4 沉积相展布特征

根据本研究所选取3 种地震属性的意义及地震属性RGB 融合的原理,图8d 所示的多属性融合结果包含了砂体发育程度、韵律性及岩性组合特征的信息,利用以测井相为主的井点信息对地震属性RGB 融合结果进行标定,确定融合属性上不同区域代表的沉积微相,赋予其沉积微相意义,进而得到平面沉积微相展布认识。

从沉积相展布来看,沙一早期,研究区发育3个相对独立的扇三角洲沉积体,其中,北物源控制下的两个大型扇三角洲沉积体是研究区扇体沉积的主体,扇体发育规模大,延伸较远,研究区多数的探井和所有的开发井都是钻探了这两个大型扇体。东北部扇三角洲发育3 个朵叶体,其中,靠近南部的朵叶体是目前油藏开发的主要对象。西南部的扇三角洲延伸距离较远,其延伸方向与东部凹陷长轴方向一致,反映了狭长型的凹陷对扇三角洲发育形态的影响。

长期以来,对研究区扇三角洲自北向南发育的认识,主导了该区的油气勘探,沉积微相表征结果显示(图9),研究区东南部发育一个小型扇三角洲,物源来自东南方向,其发育规模较小,但地震和钻井揭示了良好的砂体发育特征,为下一步油气勘探提供了新的目标。

图9 研究区沙一下亚段沉积微相平面展布Fig.9 Sedimentary facies distribution of in the study area

5 结论

1)凹陷斜坡带扇三角洲发育区岩性变化快,局部存在“穿时”的岩性界面,利用分频倾角差分析方法,能够识别显著的穿时地震反射,结合地震分频解释,实现斜坡带等时沉积界面的地震识别,这是斜坡带地震沉积相分析的重要环节和基础。

2)斜坡区沉积相变快,属性优选与多属性RGB融合为勘探阶段少井条件下斜坡区沉积相地震分析提供了一种快速、简便而有效的分析方法,在保持不同属性信息独立性的同时,也满足了综合分析的需要。

3)多属性融合分析中,属性优选是关键,要兼顾砂岩发育程度和岩性组合两方面因素,均方根振幅、能量半时和振幅不对称性三者的组合能够满足凹陷斜坡带扇三角洲沉积相表征中的上述需求,在研究区取得良好效果。

4)铁匠炉地区沙一下亚段发育北部物源控制的两个大型扇三角洲和东南部物源的一个小型扇三角洲,斜坡区和狭长凹陷地貌特征控制了北部扇三角洲的发育形态。