腹腔灌注化疗联合加热治疗对于中晚期消化道肿瘤的有效性及安全性分析

王殿栋,辛佳音

1.包头市包头医学院第二附属医院介入科,内蒙古包头 014000;2.包头市包头医学院第一附属医院老年科,内蒙古包头 014000

消化道肿瘤是临床中发病率较高的肿瘤病变,在发病初期消化道肿瘤患者缺乏明显的临床症状和表现,主要可出现腹痛、腹泻等消化道症状,易与其他消化系统疾病混淆,当患者出现典型的临床症状表现时多提示肿瘤疾病已经进展到了中晚期,治疗难度更大[1-2]。目前临床中对于消化道肿瘤的治疗以手术方法为主,这也是当前治疗早期消化道肿瘤的最有效方法,但对肿瘤细胞不断扩散和转移的中晚期患者来说,手术不仅已经无法获得理想的临床疗效,还会对患者的机体造成严重的创伤。化疗方案的应用虽然有良好的疗效,但免疫功能下降、血小板和白细胞减少、肝肾功能损伤等不良反应风险较高,因此需要与其他治疗联合应用,在提升临床疗效的同时保证治疗安全性。加热治疗方案利用正常细胞和肿瘤细胞对于热敏感度的明显差异性进行加热处理,从而提升化疗效果[3]。为探究中晚期消化道肿瘤患者的治疗中应用腹腔灌注化疗联合加热治疗的有效性和安全性,本研究选取2018年1 月—2020 年12 月包头市包头医学院第二附属医院收治的92 例中晚期消化道肿瘤患者,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院收治的92 例中晚期消化道肿瘤患者,通过抽签的方式随机分为对照组和观察组,各46例。对照组男28 例,女18 例;年龄42~68 岁,平均(55.63±3.45)岁;疾病类型:食管癌14 例,胃癌17例,结直肠癌10 例,胰腺癌5 例;合并基础病:糖尿病16 例,高血压17 例,冠心病13 例。观察组中男25 例,女21 例;年龄43~70 岁,平均(55.68±3.51)岁;疾病类型:食管癌12 例,胃癌16 例,结直肠癌12例,胰腺癌6 例;合并基础病:糖尿病19 例,高血压15 例,冠心病12 例。两组研究对象一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经本院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:患者进行影像学检查、内镜检查或病理检查确诊为消化道肿瘤,TNM 分期为Ⅲ~Ⅳ期,属于中晚期肿瘤;符合腹腔灌注化疗及加热治疗指征、适应证;卡氏评分达到70 分及以上;预计生存期至少半年;患者及家属均已知晓研究的目的与内容,自愿在同意书上签字。

排除标准:缺乏治疗依从性者;合并其他系统恶性肿瘤病变者;合并自身免疫系统病变者;合并严重肝肾功能障碍者;对研究用药过敏者;合并精神病变者。

1.3 方法

对照组给予单纯腹腔灌注化疗干预。在患者右髂前上棘处到脐外侧的1/3 处,或左腹部对应处常规穿刺,经此将中心静脉导管置入患者的腹腔中,若患者合并腹水,则需要先将腹水引流出来,在经导管将化疗药物灌注至患者腹腔中。化疗药物为50 mg 注射用顺铂(国药准字H37021358;规格:10 mg)及1 g 氟尿嘧啶注射液(国药准字H31020593;规格:10 mL∶0.25 g),将药物与1 500 mL生理盐水混合后进行交替灌注给药,同时灌注盐酸利多卡因注射液(国药准字H65020295;规格:5 mL∶0.1 g)5 mL,呋塞米注射液(国药准字H44022146;规格:2 mL∶20 mg)20 mg 以及醋酸地塞米松注射液(国药准字H51020513;规格:0.5 mL∶2.5 mg)10 mg,促进药物吸收并预防化学性腹膜炎。治疗2 次/周,连续治疗3 周为1 疗程,共治疗4 疗程。灌注药物后告知患者翻身1 次/15 min,增加药物和腹腔的接触面积。

观察组在腹腔灌注化疗基础上进行加热治疗。腹腔灌注化疗方法与对照组操作一致,选择南京恒埔伟业科技股份有限公司的HY7000-II 射频肿瘤热疗机为患者开展加热治疗,设定仪器功率在70~80 W,单次加热治疗时间在30~60 min,设定治疗深度在7~14 cm,在化疗的第1 天和第8 天均需进行加热治疗,完成加热治疗后需要开展常规对症支持治疗及静脉输液治疗,连续治疗3 周为1 疗程,共治疗4 疗程。

1.4 观察指标

①临床疗效评定标准[4]:经过治疗后患者症状体征基本消失,影像学及实验室检查结果显示各指标基本恢复正常,肿瘤病灶已消失可评定为完全缓解;经过治疗后患者症状体征有所改善,影像学及实验室检查结果显示各指标均有好转,肿瘤病灶体积缩小至少50%可评定为部分缓解;经过治疗后患者症状体征无明显改善,影像学及实验室检查结果显示各指标无显著改变,肿瘤病灶体积增加25%以下可评定为稳定;经过治疗后患者症状体征、影像学及实验室检查结果显示各指标均有加重或恶化,肿瘤体积增加25%以上可评定为进展。临床治疗总有效率为完全缓解率和部分缓解率之和。

②参考美国国家癌症研究所常见毒性标准对患者恶心呕吐、口腔溃疡、血小板减少及白细胞减少等不良反应分级进行评定,结果分为Ⅰ~Ⅳ级[5]。具体标准:恶心呕吐Ⅰ级为可正常进食且24 h 内呕吐1次,Ⅱ级为进食量下降但仍可进食,24 h 后内呕吐2~5 次,Ⅲ级为无法进食且24 h 内呕吐6~10 次,Ⅳ级为无法进食且24 h 内呕吐10 次以上或需要输液;口腔溃疡Ⅰ级为溃疡无痛且有红斑及轻微口疮,Ⅱ级为有疼痛性红斑溃疡及水肿,可进食,Ⅲ级为有疼痛性红斑溃疡及水肿,不可进食,Ⅳ级为需要肠内外营养支持;血小板(×1000)减少Ⅰ级为75.0~正常值,Ⅱ级为50.0~74.9,Ⅲ级为25.0~49.9,Ⅳ级为25.0 以下;白细胞(×1000)减少Ⅰ级为3.0~3.9,Ⅱ级为2.0~2.9,Ⅲ级为1.0~1.9,Ⅳ级为1.0以下。

③肿瘤标志物包括糖链抗原199(carbohydrate antigen, CA199)和血清癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA),治疗前后分别采集患者空腹肘静脉血样3 mL,在离心机中按照3 500 r/min 的速度离心处理10 min,设置离心半径10 cm,离心温度为0 ℃,获取上层血清,通过酶联免疫吸附法对肿瘤标志物水平进行测定。

④免疫功能指标包括CD3+、CD4+、CD4+/CD8+和自然杀伤细胞(natural killer cell, NK),在治疗前后抽取患者空腹状态下外周血样3 mL,根据说明书流程通过流式细胞检测仪进行测定。

1.5 统计方法

采用SPSS 26.0 统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,进行t检验;计数资料以[n(%)]表示,进行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

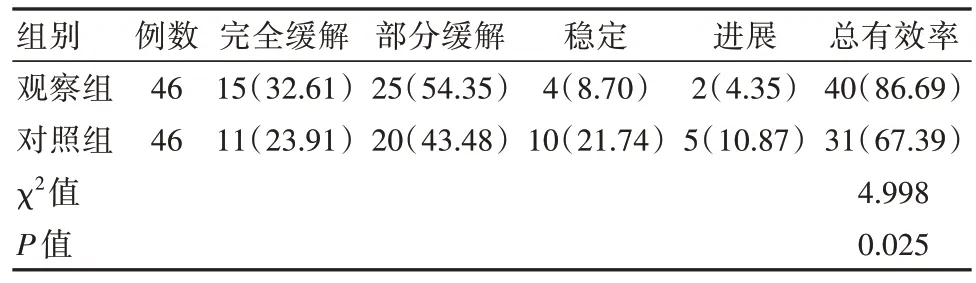

2.1 两组患者临床疗效比较

观察组总有效率为86.69%,高于对照组的67.39%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表 1 两组患者临床疗效比较[n(%)]

2.2 两组患者治疗前后肿瘤标志物水平比较

治疗前,两组患者肿瘤标志物对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者的肿瘤标志物水平比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表 2 两组患者治疗前后肿瘤标志物水平比较(±s)

表 2 两组患者治疗前后肿瘤标志物水平比较(±s)

组别观察组(n=46)对照组(n=46)t 值P 值CA199(U/mL)治疗前123.58±25.46 123.62±25.54 0.008 0.994治疗后33.65±4.16 82.47±5.77 46.549<0.001 CEA(μg/L)治疗前57.82±3.57 57.86±3.62 0.053 0.958治疗后8.13±0.65 22.78±0.94 86.942<0.001

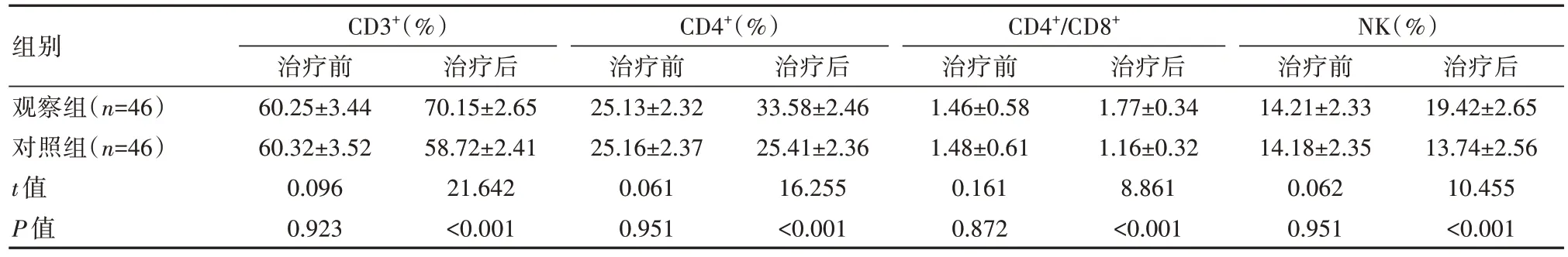

2.3 两组患者治疗前后免疫功能指标比较

治疗前,两组患者免疫功能指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者的免疫功能指标比对照组更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

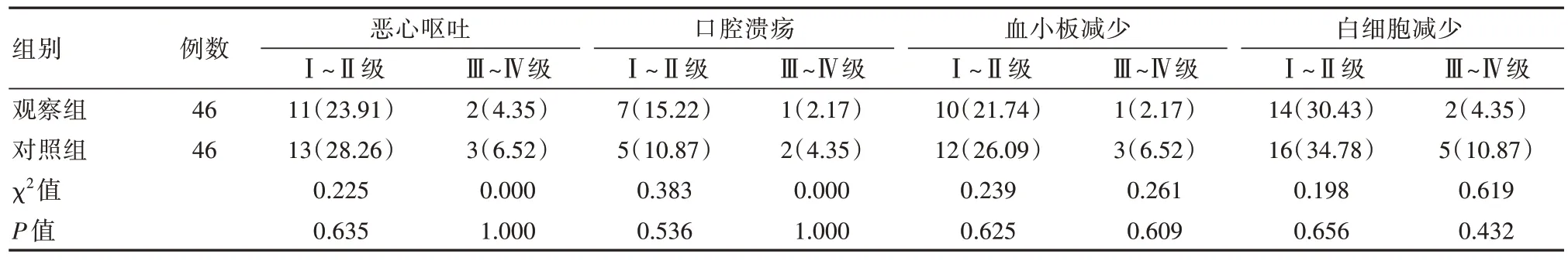

2.4 两组患者不良反应情况比较

两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

3 讨论

消化道肿瘤在临床中具有较高的发生率,常见的消化道肿瘤类型包括食管癌、胃癌、肠癌、胰腺癌等,由于该类病变的早期缺乏典型临床症状,多表现为腹痛、腹泻等,易与其他消化系统良性病变相混淆,而当患者出现特异性肿瘤病变的症状表现时,很多患者的病情已经进展到了中晚期,相比早期病变来说,中晚期消化道肿瘤细胞的扩散和转移风险更高,故此时采取手术治疗无法获得更确切的临床疗效,需要进行化疗药物治疗,以杀灭肿瘤细胞,抑制病情进展,保证临床疗效[6-8]。

顺铂、氟尿嘧啶等均为中晚期消化道肿瘤治疗中的常用化疗药物,以往应用较多的口服、静脉注射等给药方式虽然操作简单,但见效慢,而腹腔灌注给药方法则可以有效保证腹腔内局部药物浓度,有效发挥药物功效[9-11]。顺铂、氟尿嘧啶共同应用能够发挥协同作用,其中顺铂属于广谱非周期特异性抗癌药物,有良好的水溶性且分子量较大,具备较强的穿透能力;氟尿嘧啶经腹腔灌注给药可在腹腔液中获得最高的浓度,腹腔液以及门静脉血药物浓度均明显高于股静脉处的血药浓度。虽然化疗方案的实施能够有效抑制患者的病情,但也具有较高的不良反应风险,因此可联合加热治疗方案巩固患者的疗效[12]。由于肿瘤组织和患者的正常组织对高热的敏感度有一定差异性,因此加热治疗的原理指的是对化疗药物进行一定加温处理,提升肿瘤组织和细胞温度,更好的发挥药物的功效以促进肿瘤细胞灭亡,并对正常组织给予保护,以免受损。目前临床中的加热疗法包括全身加热、局部加热两种类型,全身加热的操作相对复杂,发生不良反应风险较高,故应用比较受限;局部加热则具有操作简单、安全性高且效果好的特点,在化疗辅助治疗中应用较多[13]。在此次研究中对照组患者给予常规腹腔灌注化疗,观察组基于此进行加热治疗,结果显示观察组患者临床疗效更高,肿瘤标志物、免疫功能改善更明显(P<0.05),两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。在王东琴等[14]的研究中,观察组总有效率86.27%高于对照组的66.67%,观察治疗后CA199(30.23±5.01)U/mL,CEA(8.01±1.02)μg/L,对照组CA199 为(86.43±7.01)U/mL,CEA(34.01±6.01)μg/L,本研究中对照组总有效率为86.69%,对照组为67.39%(P<0.05),两研究结果具有一致性。提示腹腔灌注化疗联合加热疗法可有效提升中晚期消化道肿瘤患者的治疗效果,对其免疫功能及病情有确切的改善作用,且不会增加治疗风险,具有较高的临床推广价值。患者的正常组织有较大血流量,开展加热疗法后可扩张血管以进一步增加血流量并发挥散热作用,肿瘤组织内的血管结构相对杂乱且生长畸形,缺乏良好的散热能力,但其储存热能的作用明显,而大量热能对肿瘤细胞DNA、RNA 和蛋白质合成有良好的抑制作用,可有效阻断肿瘤细胞增殖与分化,从而抑制肿瘤进展。此外高热还可以增强NK、T 淋巴细胞活性,能够提升患者的免疫功能和对抗肿瘤的能力,还可以对肿瘤细胞膜结、功能进行改变,以阻止肿瘤细胞增殖,巩固化疗效果。

综上所述,在中晚期消化道肿瘤患者的临床治疗中联合开展腹腔灌注化疗与加热治疗对提升患者的临床疗效有重要作用,还可以有效增强患者的免疫功能,降低肿瘤标志物含量和预防不良反应,因此值得在临床中进行推广应用。

表 3 两组患者治疗前后免疫功能指标比较(±s)

表 3 两组患者治疗前后免疫功能指标比较(±s)

组别观察组(n=46)对照组(n=46)t 值P 值CD3+(%)治疗前60.25±3.44 60.32±3.52 0.096 0.923治疗后70.15±2.65 58.72±2.41 21.642<0.001 CD4+(%)治疗前25.13±2.32 25.16±2.37 0.061 0.951治疗后33.58±2.46 25.41±2.36 16.255<0.001 CD4+/CD8+治疗前1.46±0.58 1.48±0.61 0.161 0.872治疗后1.77±0.34 1.16±0.32 8.861<0.001 NK(%)治疗前14.21±2.33 14.18±2.35 0.062 0.951治疗后19.42±2.65 13.74±2.56 10.455<0.001

表 4 两组患者不良反应情况比较[n(%)]