围针透刺联合五苓散治疗坐骨神经区带状疱疹验案※

吴召敏,狄 媛,左武琪

(江苏省中医院溧阳分院,江苏 常州 213300)

带状疱疹是由潜伏的水痘-带状疱疹病毒侵犯皮肤和局部神经引起的以皮肤疱疹和神经性疼痛为特征的皮肤科疾病。带状疱疹常表现为红色斑丘疹和/或囊性水疱,成簇样分布于身体一侧,受累的神经因细胞水肿出血、炎症改变甚至变性、坏死而出现剧烈疼痛,表现为持续性或阵发性灼烧痛、刀割样或电击样疼痛,夜间明显,导致患者彻夜难眠[1]。带状疱疹常发生于老年人群和免疫力低下人群,因病毒侵犯神经后导致神经水肿、纤维化、粘连致疼痛持续不缓解,有部分持续数月或数年之久,即带状疱疹后遗神经痛。研究表明,60岁及以上的带状疱疹患者约65%会发生带状疱疹后遗神经痛,70岁以上者则高达75%,长期反复疼痛给患者的生活和心理造成较大困扰[2]。因此,在带状疱疹早期进行及时有效的治疗显得至关重要。疱疹病毒常侵犯的神经有胸腰神经、三叉神经、臂丛神经,而坐骨神经区带状疱疹少见,仅占全部带状疱疹病例的6.25%,该类型疱疹首先表现为患侧下肢疼痛,疱疹较晚发生,容易误诊为腰椎间盘突出而延误治疗[3]。笔者在临床中遇到1例坐骨神经区带状疱疹患者,通过围针透刺局部疱疹和五苓散加减治疗,患者皮损消退,临床体征消退,无疼痛后遗症,现报道如下。

1 验案举隅

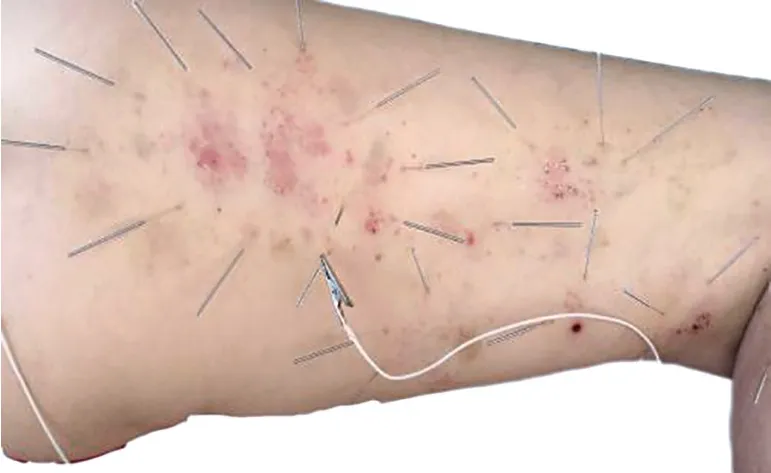

患者,女,64岁,主诉:右下肢疼痛半个月,加重伴疱疹6 d。现病史:2021年11月24日患者无明显诱因出现右下肢疼痛,腰部活动稍受限,患者认为是腰椎间盘突出所致,经休息后未见缓解,11月30日患者到外院针灸科进行针灸治疗,12月4日患者右下肢后方皮肤表面出现少量红色疱疹,右下肢疼痛较前加重,针灸科给予抗病毒、营养神经、中药、针灸等治疗,患者疱疹逐渐增多,连接成片,疱疹发红,未见水疱,伴右下肢疼痛,疼痛呈掣痛,夜间明显,影响睡眠,因治疗效果不佳,患者遂于2021年12月9日至本院康复科住院治疗。就诊时患者右下肢后方臀部至小腿皮肤表面有大片红色疱疹(图1见正文第125页),无水疱,右大腿后方连至足踝外侧呈阵发性掣痛,夜间明显,夜不能寐,夜间时有口渴,食纳一般,发病后小便次数减少,小便色黄,大便正常。舌质红,苔黄腻,脉数。西医诊断:坐骨神经区带状疱疹。中医诊断:蛇串疮(肝经郁热)。治疗方法如下。①针刺治疗:患者取左侧卧位,选择距离疱疹0.5寸处皮肤表面为进针点,碘伏消毒后选择规格为0.30 mm×75 mm 毫针,与皮肤成20°角向疱疹方向围刺,进针深度70 mm 左右,疱疹面积大小决定围刺的针数,面积大者用10 根毫针,面积小者用3~4根毫针,进针后行捻转泻法;选择环跳穴及膀胱经穴,环跳穴常规消毒,选择规格为0.30 mm×75 mm毫针,以双手进针手法垂直进针,进针深度为72.5 mm 左右,患者感觉针感传至脚踝后行捻转泻法;选择规格为0.30 mm×75 mm 毫针于承扶、殷门穴垂直进针,选用规格为0.30 mm×50 mm 毫针直刺委中、承山、昆仑穴,以上穴位均用泻法;选择环跳和承扶、承山和昆仑两组穴位连接电针,选用2 Hz的断续波,留针30 min,每日1次。②环跳部位用红外线灯进行照射,照射距离30 cm 左右,每日1 次。③中药治疗:龙胆泻肝汤加减,组成:龙胆5 g,黄芩片9 g,栀子9 g,泽泻12 g,木通9 g,车前子9 g(包煎),当归6 g,生地黄9 g,柴胡6 g,甘草片6 g。每日1剂,水煎服,早晚分服。④西药治疗:泛昔洛韦分散片(江苏晨牌药业有限公司,国药准字H20090129,0.25 mg/片)口服,每次1片,每日3次;甲钴胺胶囊(扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,国药准字H20052315,0.5 mg/粒)口服,每次1粒,每日3次。治疗3 d后(12月12日)患者疱疹较治疗前消退,疱疹表面已结痂,患者诉右足踝掣痛感减轻,右大腿后方仍有掣痛感,以夜间明显,继续当前治疗方案。12月16日:患者疱疹已结痂,右大腿后方掣痛感明显缓解,患者夜间口渴、小便不利症状未见改善,夜间烦躁不得眠。根据患者描述的主要症状如口渴、小便不利等,结合患者此时舌红苔稍黄腻、脉浮数,辨证为心肝火旺、热毒移行膀胱致膀胱气化不利,方予五苓散加减:泽泻12 g,麸炒白术9 g,茯苓9 g,猪苓9 g,桂枝6 g,焦栀子8 g,淡豆豉10 g,丹参10 g,龙胆3 g,甘草片6 g。2 剂,每日1 剂,水煎服,早晚分服。西药继续服用。患者服用2 d后(12月18日)诉口渴好转,小便情况同前,此时患者带状疱疹已脱痂(图2见正文第125页),右下肢掣痛感基本消失,患者对治疗效果满意,效不更方,予以7剂中药汤剂继续服用,服药方法同前。10 d后电话回访,患者诉右下肢疱疹已消退,疼痛未再发作,夜间无口渴,睡眠好转,小便已正常。

图1 治疗前带状疱疹分布情况(2021年12月9日)

图2 治疗后带状疱疹分布情况(2021年12月18日)

2 讨论

该患者在疾病初期使用药物抗病毒、营养神经等治疗后,疱疹未见消退,就诊时疱疹已达到鼎盛时期。西医认为,带状疱疹是因儿时患过水痘而致水痘-带状疱疹病毒潜伏于脊神经或颅神经神经元内,随着年龄增长、机体抵抗力低下等导致病毒再次被激活,激活后的病毒不断繁殖,沿着神经传播到相应支配的皮肤区域而发为疱疹,神经受损引起神经痛[4]。带状疱疹的西医治疗主要方式如下[5]:①系统用药:抗病毒药如阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦等;镇静止痛药可使用加巴喷丁、普瑞巴林,酌情选用非甾体抗炎药,可减少部分患者疼痛;神经营养药如维生素B1、维生素B12、甲钴胺等,此外,还可酌情使用糖皮质激素以抑制炎症。②局部用药:疱疹未破时一般外涂炉甘石洗剂及阿昔洛韦乳膏,疱疹破溃后可以湿敷3%硼酸溶液或涂抹0.5%新霉素软膏等;使用局部麻醉药进行皮下浸润或硬膜外、静脉内注射。③物理疗法:包括微波、超声波、紫外线、红光照射等。④神经阻滞和神经毁坏疗法:神经阻滞液由局麻药、糖皮质激素混合组成,可经B超引导下准确注射到局部受损神经;对于顽固性神经痛,可用药物或射频对受累神经进行阻断或损毁,通过切断神经传播而止痛。⑤其他疗法:有研究认为脊髓电刺激可以治疗带状疱疹神经痛[6],国外多采用永久性电极植入,而国内多以短时电刺激治疗急性、亚急性期带状疱疹后遗神经痛。

中医称带状疱疹为“火带疮”“缠腰火丹”“蛇串疮”等,从病性而论,古代医家认为该病与六淫邪气之火、湿、热、毒关系密切;从病位而论,以心、肝、脾为主,五脏皆可致病,其总的病因病机可概括为以下3个方面:①情志不遂,气郁化火,火毒外溢于皮肤而发。②饮食不节,脾虚湿蕴而化热,湿热搏结于气血,外发于肌肤。③年老体弱,气血亏虚,复因外感毒邪停滞,气滞血凝,瘀阻脉络肌肤而发病[5]。机体脏腑功能失调,感受毒邪,外来毒邪侵袭肌表经络而致局部气血阻滞,不通则痛。针灸具有调理气血、疏通经络之功,可用于治疗带状疱疹,常用的方法有毫针针刺法、刺络放血法、灸法、穴位注射、火针、耳针、电针、穴位埋针等,临床疗效满意[7]。

本案在治疗该患者时,主要采取以下两点措施。①长针围刺局部皮损:围刺法又称围剿刺法,操作手法为针尖朝皮损中心平刺,可阻断邪气侵入人体余部。在带状疱疹疾病初期,毒邪最盛之时,使用毫针进行局部围刺,进针深度较深,达到透刺的效果,针刺用泻法不仅能调理局部气血,祛邪外出,还能阻断邪气继续侵入体内,局部气血通畅,通则不痛。②深刺环跳穴+辨经取穴:环跳穴为足少阳经、足太阳经之会,深刺环跳穴可以激发其阳气,阳气盛而抵御外邪,祛邪外出。从解剖位置上看,环跳穴下方深部是坐骨神经穿过梨状肌下孔的位置。研究表明,电针深刺环跳穴能明显抑制p38和p53的表达,抑制大鼠坐骨神经损伤后的神经细胞凋亡,促进坐骨神经修复,改善坐骨神经功能[8]。针灸治疗疾病需要按照经络辨证,国医大师贺普仁临证从以下3个方面进行经络辨证:经络外循体表部分的病候辨证;经络内属脏腑的病候辨证;经络本身的气血辨证。根据体表部分的病候辨证,该患者的疱疹分布于右下肢臀部至小腿后方,为膀胱经分布区域,辨经取穴以膀胱经穴为主,选择承扶、殷门、委中、承山、昆仑等穴位,选取环跳-承扶、承山-昆仑两组穴位连接电针,膀胱经经气得利而疼痛缓解。

中医认为带状疱疹可分为3个证型:①肝经郁热证,方用龙胆泻肝汤加减。②脾虚湿蕴证,方用除湿胃苓汤加减。③气滞血瘀证,方用血府逐瘀汤合金铃子散加减[9]。《疮疡经验全书·火腰带毒》记载:“火腰带毒,受在心肝二经,热毒伤心流于膀胱不行,留在皮肤,此是风毒也。”指出人体心、肝感受热邪,热毒从心经移行至膀胱,可致火腰带毒,患者前期服用针灸科开具的中药汤剂,辨证为肝经郁热证,方用龙胆泻肝汤加减。患者服用10剂后诉夜间口渴无缓解,喝水后仍渴,小便量少,结合患者此时舌红苔稍黄腻、脉浮数,辨证为心肝火旺,热毒移行膀胱致膀胱气化不利,外来热毒邪气阻滞膀胱经,膀胱气化失司,故小便少;水蓄不化,郁遏阳气,气不化津,津液不能上承于口,故口渴;外来热毒邪气与水互结,泛溢于肌肤,表现为红色疱疹,局部气血瘀滞,不通则痛,夜间阴盛阳衰,阴邪更甚,故夜间疼痛加重,治宜利水行气、清热化瘀,方用五苓散加减。方中泽泻性寒、味甘淡,淡渗利水;茯苓、猪苓淡渗甘补,利水消肿而不伤正气;白术助脾气之转输,使水谷精微得以输布;桂枝辛温,通阳化气以利水,又可散表邪;焦栀子苦寒,导心火下行,以解火郁,与淡豆豉配伍解表宣热,治疗烦躁不得眠;龙胆苦寒,清泻肝火,热邪易与血结致瘀;丹参味苦、性微寒,可凉血活血祛瘀;甘草甘缓,可调和诸药。

五苓散是《伤寒论》的经典方剂,其适应证有“发热”“水入口则吐”“烦”“痞”“脐下悸”“吐涎沫”“癫眩”“脉浮”等[10],临床上遇到以上症状,均可结合患者舌苔、脉象辨证运用五苓散。赵炳南认为津液的异常聚集会导致各种高出皮肤的皮损,如丘疹、风团、结节等,可见带状疱疹存在局部津液代谢障碍[11],而五苓散具有内通三焦、外达皮腠、通阳化气、行水散湿的功效[12],内可利小便、通水道以利水气,外可发汗、开腠理以祛表邪,可用于治疗皮肤病。张凌宇[13]认为部分炎性反应是带状疱疹后遗神经痛产生的本源,炎性组织中的水液代谢失衡属中医的“蓄水证”,以此理论为依据用五苓散治疗带状疱疹后遗神经痛。研究表明,五苓散可减少脑组织含水量,减轻脑组织水肿和神经细胞损伤程度,促进神经修复[14]。黄仲俊等[15]认为五苓散能降低血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、C反应蛋白(CRP)含量,有效缓解重症颅脑损伤患者的炎性反应,加快脑水肿吸收,促进中枢神经功能恢复。带状疱疹的病理基础为疱疹病毒侵袭局部神经导致受累的神经细胞水肿出血,发生炎症改变甚至变性,使用五苓散可以减轻神经局部水肿,促进炎症吸收,从而促进神经修复。

临床中带状疱疹常见的发生部位为胸腰部,该部位为胆经循行部位,中医多从肝胆论治。1项统计分析显示,针灸治疗带状疱疹的常用穴位为阿是穴和夹脊穴,夹脊穴多用于病变在脊神经节区的带状疱疹,对于坐骨神经区带状疱疹并不适用[16]。通过该病例的诊治,笔者认为应该从膀胱经论治坐骨神经区带状疱疹,针刺穴位选择阿是穴和膀胱经穴位。古籍中记载了带状疱疹与膀胱的关系,《外科大成》曰:“缠腰火丹,一名火带疮,俗名蛇串疮……由心肾不交,肝火内炽,流入膀胱而缠带作也。”《证治准绳》记载:“火带疮,亦名缠腰火丹,由心肾不交,肝火内炽,流入膀胱,缠于带脉,故如束带。”《疮疡经验全书·火腰带毒》亦云:“火腰带毒,受在心肝二经,热毒伤心流于膀胱不行,留在皮肤,此是风毒也。”以上均认为心肾不交,肝火内炽,热毒流入膀胱,热毒邪气与水互结,泛溢肌肤,表现为红色疱疹,局部气血瘀滞,不通则痛,形成带状疱疹。膀胱受邪,在外表现为疱疹分布于膀胱经循行部位,按经络辨证属于膀胱经。因此,坐骨神经区带状疱疹的病机为心肝火旺,热毒移行至膀胱而致膀胱气化不利,病位在膀胱。

3 小结

目前关于带状疱疹的治疗,西医常规采用药物抗病毒、营养神经、消炎止痛等,辅助使用一些理疗如神经阻滞疗法、光疗、磁疗、电疗以减轻疼痛,但常无法治愈,许多患者因带状疱疹后遗神经痛寻求中医治疗。中医认为该病与六淫邪气之火、湿、热、毒关系密切,多从心、肝、脾论治,此病机是针对发生率较高的胸腰部带状疱疹提出的,并不完全符合坐骨神经区带状疱疹的病机。笔者查阅文献及古籍发现一些带状疱疹与膀胱有密切的关系,因此认为坐骨神经区带状疱疹的病机为心肝火旺,热毒移行至膀胱而致膀胱气化不利,病位在膀胱,治宜利水行气、清热化瘀,选用五苓散加减治疗,针刺可选用围刺局部阿是穴、膀胱经穴位,通过针刺联合五苓散治疗坐骨神经区带状疱疹,临床疗效满意,此治疗方案可供临床参考。本案报道仅为个案,围针透刺联合五苓散治疗坐骨神经区带状疱疹的临床有效性还需更多大样本的临床随机对照研究加以佐证。