向新而生,非遗“潮”未来

80后的乔麦,在大二时初识桃花坞木版年画,并于第二年开启了她与年画技艺的不解之缘。师承大师,加入苏州桃花坞木版年画博物馆,开工作室……一路走来,她坚守“工匠精神”,积极拥抱新时代,创作出各种与时俱进的作品。

90后的姚兰,是有“国绣手”称号的苏绣艺术家姚建萍的女儿,自幼受母亲影响,对苏绣有着与生俱来的感情。长大后,她出国留学,回国创办“姚绣”品牌,嘗试将非遗技艺融入当代时尚生活。

00后的范辰霄,从初中开始,便决定继承家族技艺,成为一名缂丝区级非遗传承人,当父辈们想着将祖传的技艺原汁原味传下去,他思考更多的是创新,如何让以前只为帝王家服务的缂丝更加生活化、年轻化,成为时尚之物。

“以古人之规矩,开自己之生面”。当年轻的传承人从父辈手中接过世代相传的非遗手艺之后,非遗不再倚老卖老,不再仅是“遗产”,更多呈现出朝气蓬勃的新鲜活力。

故事从未停歇

在世界范围内以“式”相称的家具类型仅有三类,即明式家具、洛可可式家具与哥特式家具,而中国的明式家具位居首位。谈明式家具,绕不开苏州。毫不夸张地说,苏作红木家具代表着明式家具的最高水平,其造型文雅端秀,用材无多,惜料如金,精雕细作,家具上的装饰图案以竹纹、梅花、几何纹、古玉纹为多,具备了典型的江南文人特征。

一榫一卯,一转一折,凝结着明式家具文化精髓。“传承,就是要将古人考究的技艺一代代传下去。同时,明式家具款式也非常符合当代人的审美,我们一直努力让消费者看到好的家具,使用到好的家具,目光所及皆精品。”史志晔,国家级非物质文化遗产代表性项目“明式家具制作技艺”吴中区代表性传承人之一,“苏州老字号”明仕阁红木的第五代传人,他强调,作为年轻一代,需要在传承中去寻找与当下的结合,尝试找到完美契合点,以在传承过程中实现创新。

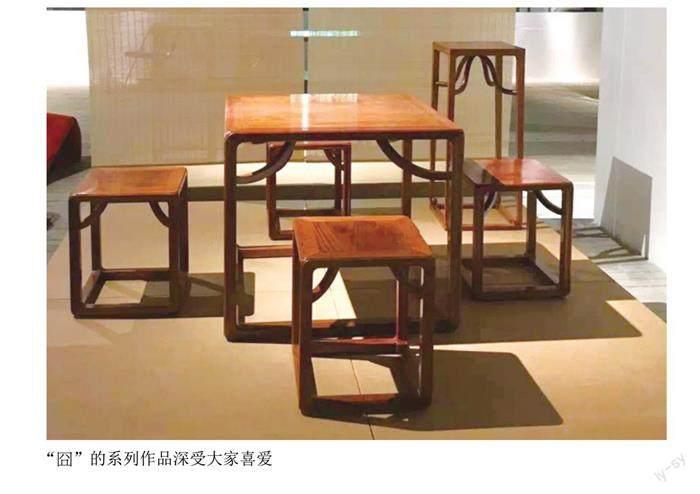

在他看来,创新分为款式创新、技艺创新和文化创新。“技艺创新需要长年累月的技术积淀,款式创新需要市场调研,累积经验,文化创新需要有深厚的文化底蕴和机缘巧合。”2013年,史志晔设计过一款方凳,原来名字是“明式打洼线霸王枨方凳”,后来电影《泰囧》大火,恰好那款凳子又很像一个“囧”字,于是他就将其改名为“囧字凳”。不出意料,这款名不见经传的凳子一下子火了,随后史志晔还将“囧”字符号放入了书桌,画案、餐台、衣架、花几、琴台,成就了“囧”字系列作品,大受欢迎。

苏州的非遗具有数量多、类别丰富等特点。记者从苏州市非物质文化遗产保护管理办公室了解到,目前苏州列入人类非物质文化遗产代表性名录的项目7项,国家级代表性项目33项,省级代表性项目124项,市级代表性项目172项。十大门类在全市辖区、县级市中均有分布,并各有特色。同时,苏州非遗代表性传承人规模庞大,国家级代表性传承人50人,省级代表性传承人143人,市级代表性传承人464人。

经典的流传,总是伴随着时代浪潮的文化冲击,要经得起技艺的推敲,也要符合时代的审美变化。当新一代的传承人、手工艺人走上传承之路,并开始用自己的方式,创新探索更多可能性,赋予非遗新的时代内容,那么属于非遗的故事必将一直讲下去。

被看见也是守护

苏绣是中国刺绣工艺的代表流派之一,至今已有2000多年的历史,一根针、一缕线在绣娘手中如同被赋予了生命一般,演绎千秋家国、万般风景。

今年年初,“指尖上的高新年”苏绣TikTok专场和苏绣抖音专场,推介了精美绝伦的苏绣作品,展现非遗技艺的精致美学,吸引了不少年轻人前来了解苏绣的前世今生。据悉,两场直播收看人次66万,其中,苏绣TikTok专场是高新区首次非遗技艺海外直播,共吸引40余万人次进入直播间共享东方文化之美。

一场直播、一个几十秒的短视频,就可以让几万、几十万的人看到,这在以前是无法想象的。

开启数字化升级,古老非遗有了新表达。随着互联网和现代科技的快速发展,近年来,现代科技及互联网的快速发展,借助新技术、新媒介,非遗踏上了广泛传播的“快车道”。

事实上,被看见本身就是一种守护。

“非遗+影视”,如火如荼。由中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制的大型文化季播节目《非遗里的中国》以“让中华文化绽放新的时代光彩”为背景,以非物质文化遗产实现当代焕新为核心创意,展现非遗在新时代应用的无限可能。苏州的非遗项目,诸如苏绣、江南船拳、上鹞灯、连厢、青铜失蜡铸造技艺等相关项目传承人受邀参加录制,一经播出,这些非遗项目的关注量也直线上升。

还有纪录电影《天工苏作》。这部影片将多项非遗项目的工艺特点、传承与发展集萃呈现,诸多“国家级非遗”的匠心之巧、工艺之美,都在影片中得到细致展示。“纪录电影中12位传承人年龄不同、阅历不同、领域不同,但他们都坚守自己的手艺,用热爱为非遗项目的传承助力,凸显了以守正创新为核心的新时代苏州工匠精神。”非遗办工作人员介绍道。

为了增加非遗在市民群众中的“曝光率”,苏州还举办了“文化惠民、乐享非遗——苏州非遗进社区”系列活动。“精选独具特色的苏州非遗项目,每月开展2个主题的非遗项目体验活动,我们将持续在苏州大市范围内选定70个社区开展70场非遗体验活动。”非遗办工作人员介绍,他们还举办了“非一般的课堂”系列活动,不断拉近与市民的距离。

非遗“闯”世界

越是民族的,越是中国的,就越能打动人心!这句话,用来形容非遗“走出去”再好不过。

美国东部时间1月8日下午,“文化苏州,纽约早年”主题文化表演和互动体验在纽约华美协进社举行。昆曲、评弹、苏绣、苏州特产碧螺春等各式苏州非遗“扬帆出海”,在纽约带来一场视、听、味的苏式文化盛宴。

不久前,“茶和天下·苏韵雅集”活动在巴黎联合国教科文组织总部拉开帷幕,苏州突出展示以碧螺春为代表的江南茶文化,融合苏州评弹、江南丝竹和苏绣、苏扇等非遗展陈,以茶为媒,生动展示了苏州丰富的文旅资源和深厚的文化内涵。

“此前,我们举办过‘心艺行—苏州非遗走出去活动,苏州市的非遗展示交流团赴拉脱维亚里加参加了当地的‘欢乐春节庙会活动。”非遗办工作人员告诉记者,那次活动中,刺绣、核雕、泥塑、灯彩、篆刻、剪纸等项目都有亮相,并在活动中广受当地市民和华人华侨的热烈欢迎和一致肯定。“此外,苏州非遗项目还曾到日本池田市参加当地的‘伊居田祭庆典活动等‘走出去活动。”

不仅仅是非遗项目走出去。苏州的“非遗二代”数量比较大,他们大多从小耳濡目染父辈、母辈与非遗的缘分,并在心中播下了一颗小小的非遗“种子”。与上一辈不同,他们并非埋头继承这门技艺,而是选择“走出去”,观世界而后再继续传承与创新的事业。在苏州,像国家级项目玉雕“玉二代”蒋琳、“苏绣二代”姚兰、陆晓琳都拥有海外留学经历。他们感受过各国多元的文化,形成自己的独特见解,再回来重新理解中国传统文化,理解非遗、扎根非遗,并将自己的想法加入作品中,创作出符合时代潮流的非遗作品。

“传统文化的魅力让他们选择了回归,这是‘文化自信的体现。他们的加入,一定程度上为非遗的创新增添了更多元素,为非遗‘走出去打开了新的方式,拓宽了新的渠道。”非遗办工作人员说。

为“颜值”站台

你记忆中的苏绣,是什么样的?是电视剧中,女主们精巧繁复的一袭华服?还是父母珍藏着的一床龙凤绣被面?还是隔着厚厚的展柜玻璃,“只可远观”的宝贵文物?

其实,现代的苏绣,早已不同——它们延续着苏绣千年来的技法,也融合了当下的审美,创作出了与印象中完全不一样的艺术产品。而其逼真动人的图案、巧夺天工的绣法,从古至今都不曾改变。

“绣二代”陆晓琳曾在诚品生活苏州举办过一场名为“云帆苏绣”刺绣艺术展的展览,展览中她用刺绣制作成的《飞天猪》非常夺人眼球。“这幅作品用立体的刺绣与有趣的倒影组成了刺绣展现的新形式,这样的装置艺术不会有太大的年齡局限,几乎每个年龄段的人来观看都能找到快乐点。”

不仅是帅气的小猪,哆啦A梦、可爱的猫咪等等元素都出现在了陆晓琳的苏绣作品上。“不少人以为,苏绣全是传统的,但我希望向更多的人,特别是年轻人传达一个信息,那就是苏绣完全可以很时尚,很贴近年轻人,并且也是灵活多变的。”

事实上,当年轻一代与非遗“绑定”在一起后,非遗早已不仅是束之高阁的技艺绝活,非遗作品也不再是躺在橱窗里的艺术展品,而是融入了我们的生活,甚至变成最“潮”单品装点着日常。

在浒墅关一带,早年间有“家家种草,户户织席”的盛景,如今,除了传统草帽、扇子、床上用品外,还设计出了包包和鞋子;代表江南典雅的渭塘珍珠,被制作成了时尚的耳钉、手链、项链等时尚饰品,独特的设计处处体现着现代与传统东方美好的结合;妙在一个“雕”字的常熟花边制作技艺,在设计师的手中,成了丝巾、眼罩、灯罩的点睛之笔,让这些物品拥有了“蕾丝”般的镂雕美感……

记者手记

坚守的意义

在采访非遗办工作人员时,他们直言,年轻人能够将一项非遗技艺传承下来,一方面是从小受到长辈的熏陶,家庭成员的影响,并在耳濡目染中感受到了这门技艺的魅力,另一方面则是在长期“相处”中,对技艺的认知有了自己独到的见解。

这一切,并不容易。

史志晔在采访也直言,要传承好非遗技艺,首先要做的就是沉得下心,耐得住寂寞。此外,还需要全方位继承这份手艺,并能够做好市场运营维护,将自己打造成一个全能型手艺人。“当然,我们也需要政府的大力支持,包括宣传、资金扶持、政策支持、土地倾斜扶持等等方面。”

多年来,苏州一直高度重视非物质文化遗产的保护和传承,不断完善非遗保护体系,研究发布相关办法,探索建立非遗群体性知识产权制度,加大知识成果保护力度的同时,还设立了非遗保护专项资金。

“随着政策保障的不断完善、经济的不断发展、社会消费能力的不断提高、文化自信的不断提升,非物质文化遗产越来越受到社会各界的关注,相关产业也得到了发展,再加上国潮的兴起,更加提升了市场的规模。”非遗办工作人员如是说。

手上的技艺,心中的记忆,就像一团火。老一辈的非遗匠人,用尽心血让这些技艺留存至今,新生一代用自己的力量,继续保护着这团“火”,随着越来越多的人关注非遗,就如为这团“火”添加了更多燃料,让其可以生生不息,繁荣昌盛。

传承的故事不会终了,创新的叙事必将令其绵延不绝。