基于深度学习的实验设计复习策略

——以药物治疗类动物实验步骤题为例

李晓康 杨裕兵 石 欣

(1.湖北省咸宁市通山县第一中学 2.湖北省咸宁市教育科学研究院)

1.指导思想

深度学习是指在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心参与、体验成功、获得发展的学习过程。联想与结构、活动与体验、本质和变式、迁移和应用、价值和评价是深度学习的五大特征。在全面深化课程改革的趋势下,深度学习是培养学生核心素养的重要途径。

科学探究是指学生发现生物学问题、运用科学的思维方法、设计探究方案、认识事物、解决实际问题的能力,它不仅是高中生物学四大核心素养之一,也是高考生物学的重要考查指标。在真实情境下解决问题既是高考命题的方向,也是提升学生学科核心素养和学科能力的重要途径。科研文献是对真实研究过程的再现,也是高考实验设计题的情境来源之一。因此,在复习实验设计时,以相似背景的科研文献为载体,再现学科理论产生的场景或呈现现实中的问题情境,以深度学习的五大特征为主线设计教学过程,可以让学生主动参与探究,从而培养学生的科学探究能力。

2.教学分析

2.1 考情分析

探究药物对模型动物治疗效果的实验设计题在近三年高考中出现频率较高。2020年全国卷Ⅰ,2021年广东卷、北京卷和天津卷,2022年湖南卷和浙江卷(6月)均有考查。与常规实验设计题相比,探究药物治疗效果的动物实验题在情境设置上更加贴近真实生产生活。在实验设计上,具有独特的实验步骤和对照组设置,并且有模型动物等专业名词。这类试题对于学生获取信息、综合运用所学知识的能力有较高的要求。

2.2 学情分析

通过对高中生物学教材中多个实验的复习,学生已经了解实验设计需要遵循的科学原则,能够说出常规的实验步骤,理解对照组的含义和种类,并进行简单的实验设计。但是对于药物治疗类动物实验的情境较为陌生,学生难以将已经掌握的实验设计原理与实际问题相联系,不知道如何设计实验步骤。

3.教学目标

(1)阅读“探究降血糖药物效果”的相关论文,说出药物治疗类动物实验的基本实验过程、分组类型,发展结构和功能观、稳态和平衡观。

(2)分析科研文献中呈现的真实科研情境,说出实验目的、描述实验思路、分析实验结果,培养科学探究能力。

(3)尝试归纳总结、构建药物治疗类动物实验步骤模型,提升科学思维。

(4)关注糖尿病的治疗方式和效果,讨论健康生活、健康饮食等社会议题,尝试运用科学技术和科学思维方法解决实际问题,努力成为健康中国的推动者和践行者,培养社会责任。

4.教学过程设计

4.1 联想与结构

4.1.1展示考情,明确学习目标

表1 2020—2022药物治疗类动物实验设计高考题分布

通过展示近三年对于药物治疗类动物实验的考查情况,提出“实验材料有何特点?”“模型动物是什么?”“如何获得模型动物?”等问题,通过这些问题引发学生的探究热情。

4.1.2初探真题,梳理个体经验

节选2022年6月高考生物浙江卷第30题的题干,设计问题串,作为检测学生个体经验的载体。了解学生对实验目的、自变量、因变量和无关变量等基本实验要素的掌握情况。

为研究物质X对高血糖症状的缓解作用,根据提供的实验材料,完善实验思路。

实验材料:适龄、血糖正常的健康雄性小鼠若干只,药物S(用生理盐水配制,对小鼠胰岛B细胞有破坏作用),物质X(用生理盐水配制),生理盐水等。(要求与说明:实验中涉及的剂量不作具体要求。小鼠血糖值>11.1 mmol/L,定为高血糖模型小鼠。饲养条件适宜)

提问:(1)该实验的目的是什么?

(2)该实验的自变量、因变量和无关变量(举例1~2个)是什么?

(3)在实验过程中,可以用哪些指标去观察因变量?该实验中应该选用什么指标?

(4)该实验应该选取哪些实验材料?

(5)如果你来设计实验,你该如何进行?(比如该实验分为几组?每组如何处理?)

学生能准确把握实验目的和因变量,但是部分学生无法辨别因变量和观察指标两个概念。针对这一学情,教师重点讲解实验目的所包含的信息:实验类型、自变量、实验对象、因变量以及因变量和观察指标的区别,扫除学生概念上的障碍。

设计意图:与常规动物实验设计题相比,所选例题出现了构建模型动物这一新步骤。按照常规教学,教师会先指出这道题的特征,帮助学生理解这道题的特殊情境。但是学生从未接触过这类实验情境,难以理解相关实验思路,这种教学设计导致学生只是“获得”一个新的知识点。联想和结构这一特征指出深度学习中的学习对象(学习内容)即人类认识成果与学生个体经验的相互转化问题,强调个体经验和人类知识是相互成就、相互转化的。因此,教师从学生熟悉的知识出发,节选这道高考题的题干,让学生分析实验目的、实验材料、自变量、因变量等相关要素,避免引起学生的畏难情绪。同时引导学生写出自己的实验思路,充分唤醒学生的个体经验。

4.2 活动与体验

4.2.1阅读文献,感知科研情境

在上一环节中,学生对于对照组的设置出现较大分歧,并在课堂上进行热烈讨论。教师抛出“真实的科研中,研究者又是如何设计实验的”这一问题,使学生对于真实科研情境产生了极大兴趣。教师将《动物医学进展》杂志上发表的《藏药绿萝花对高血糖小鼠模型的治疗试验》改编为阅读材料,并设计问题串,让学生进行讨论:

藏药绿萝花,别名石柑子、马蹄金,为天南星科林芋属植物。绿萝花是西藏地区特有的珍贵草本植物。当地人采摘花蕾,晾干泡水饮用,对糖尿病、冠心病、高血压等疾病具有良好的预防和治疗作用。

现在,以绿萝花干膏制剂作为研究材料,以Ⅱ型糖尿病小鼠动物模型为研究对象,以空腹血糖值为检测指标,研究绿萝花干膏制剂对高血糖小鼠的降血糖作用,为临床合理用药和进一步开发利用提供科学依据。

1.实验材料

正常8周龄雄性小鼠、常规饲料、高糖高脂饲料、绿萝花干膏口服液、盐酸二甲双胍片(临床上用于治疗糖尿病的药物)、STZ(破坏胰岛B细胞,使胰岛素分泌减少)、生理盐水、血糖测试盒。

2.实验方法

2.1适应性喂养:8周龄雄性小鼠220只,适应性喂养7天。

2.2Ⅱ型高血糖模型小鼠建立:

按体重随机分出48只作为正常对照组,其余为造模组小鼠。正常对照组小鼠饲喂常规饲料,正常饮水。造模组小鼠饲喂高糖高脂饲料,正常饮水,同时左下腹腔注射STZ。在饲养的第0、7、14、28天随机抽取正常组和造模组小鼠各10只,禁食12 h,尾静脉采血,血糖仪测血糖值。(血糖值>11.1 mmol/L的小鼠为高血糖模型小鼠)

2.3动物分组及处理

模型小鼠随机分为模型组、绿萝花剂量组、二甲双胍组,分别灌胃0.5 mL生理盐水、0.5 mL的绿萝花口服液、0.5 mL二甲双胍片溶液,适宜条件下培养,连续28天;正常小鼠,适宜条件下培养,每天灌胃生理盐水0.5 mL,连续28天。

2.4临床观察及检测指标

分别在处理后的第7、14、28天,每组随机取6只小鼠,禁食12 h,尾静脉采血,按照血糖试剂盒的操作步骤,测血糖含量。

提问:(1)该实验的目的是什么?

(2)该实验的自变量、因变量和无关变量(举例1~2个)是什么?

(3)请在材料中画出该实验的步骤(可以用序号标明)。

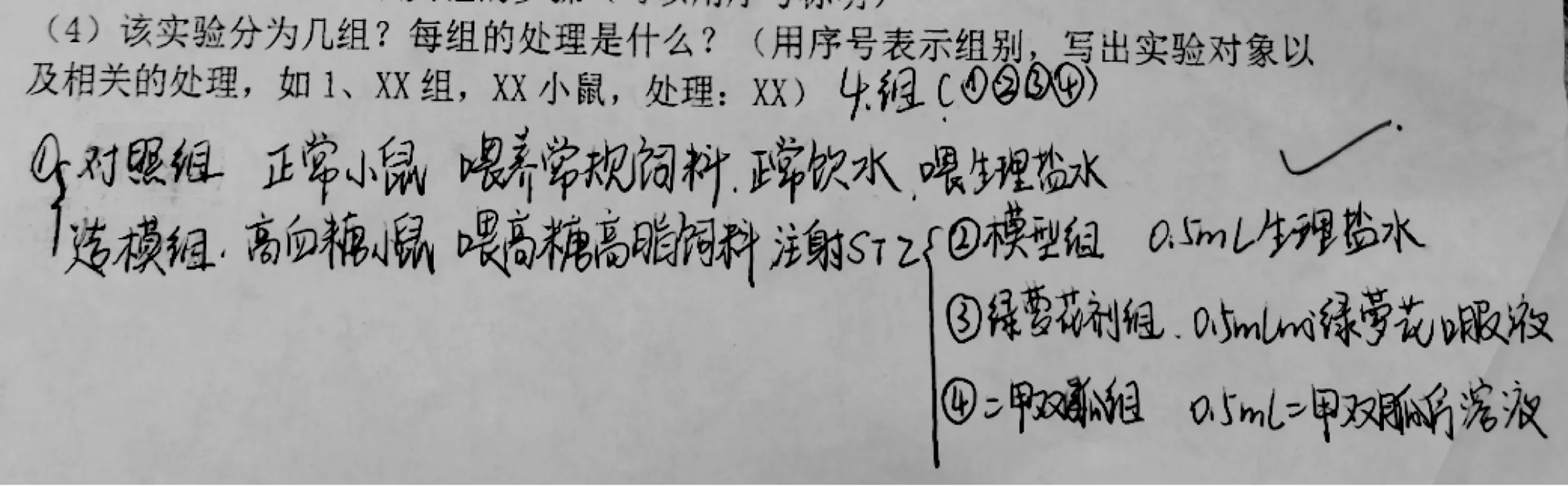

(4)该实验分为几组?每组的处理是什么?(用序号表示组别,写出实验对象以及相关的处理,如1、XX组,XX小鼠,处理:XX)

通过展示答案,学生能够从材料中获取实验目的、自变量、因变量和实验步骤等相关信息,对于论文中的实验流程有基本的了解。

图1 学生答案

4.2.2深入分析,剖析实验原理

经过上一环节,学生对于实验流程的了解还只停留在浅层,对于为什么要实施这样的实验步骤依然存在疑惑。因此,教师设计问题串,引导学生进行深入思考:

(1)在常规实验步骤中,第一步是什么?为什么该实验第一步是适应性喂养?

(2)为什么要建立Ⅱ型高血糖模型小鼠?

(3)如何确定第二步中Ⅱ型高血糖模型小鼠构建成功?需要与哪组进行对照?

(4)如何验证绿萝花口服液将Ⅱ型高血糖模型小鼠的血糖降到正常值?

(5)如何确定Ⅱ型高血糖模型小鼠的血糖下降仅仅是因为灌服了绿萝花口服液?

(6)给Ⅱ型高血糖模型小鼠灌服盐酸二甲双胍的目的是什么?

上述问题串与学生已掌握的知识具有一定的联系和冲突,引发了学生热烈的讨论,唤起学生探究的热情。通过讨论,学生理解了适应性喂养的目的、各个对照设置的意义。至此,学生对于论文的实验流程有了更深的理解。

设计意图:在常规教学中,这部分的设计往往是教师直接告诉学生,这类实验步骤是什么?为什么这么做?学生只是作为知识的接受者,并没有触动内心的体验。学习和活动这一特征强调学生要成为学习的主体而不是被动的知识接收器,教师需给学生创造“活动”的机会,让其“亲身经历”知识的发现、形成、发展过程。科研文献是对真实科研过程的再现,可以展现出知识的发现、发展的过程。因此,教师通过让学生阅读相关论文,在真实的情境中经历实验过程。利用问题串,让学生主动捕捉药物治疗类动物实验的具体操作流程等关键信息,并分析其原理和原因。这样的学习活动,能引发学生内心体验,让学生把文字结论变成自己成长的过程。

4.3 本质与变式

4.3.1模型构建,探寻实验本质

教师引导学生将《藏药绿萝花对高血糖小鼠模型的治疗试验》中的过程梳理成思维导图(图2),然后让学生理解具体名词,归纳、概括出实验步骤的模型。

图2 药物治疗类动物实验步骤模型

4.3.2再探真题,灵活把握变式

教师带领学生再次回顾2022年6月高考生物浙江卷第30题(部分),并设计问题串,帮助学生理解高考题的情境,同时检验学生对于模型的掌握情况。

为研究物质X对高血糖症状的缓解作用,根据提供的实验材料,完善实验思路。

实验材料:适龄、血糖正常的健康雄性小鼠若干只,药物S(用生理盐水配制,对小鼠胰岛B细胞有破坏作用),物质X(用生理盐水配制),生理盐水等。(要求与说明:实验中涉及的剂量不作具体要求。小鼠血糖值>11.1 mmol/L,定为高血糖模型小鼠。饲养条件适宜)

(1)完善实验思路:

①适应性饲养:选取小鼠若干只,随机均分成甲、乙、丙3组。正常饲养数天,每天测量小鼠的血糖,计算平均值。

②药物S处理:

甲组:每天每只小鼠腹腔注射一定量生理盐水

乙组:每天每只小鼠腹腔注射一定量药物S

丙组:_____________________________

连续处理数天,每天测量小鼠的血糖,计算平均值,直至建成高血糖模型小鼠。

③物质X处理:

甲组:_____________________________

乙组:每天每只小鼠灌胃一定量生理盐水

丙组:_____________________________

连续处理若干天,每天测量小鼠的血糖,计算平均值。

(2)思考与讨论

①药物S处理的目的是什么?

②甲组、乙组和丙组相当于实验步骤模型中哪些组别?

③写出相关实验的操作,完善实验思路。

④本实验的分组和论文中分组的差异是什么?为什么会有这样的差异?

学生通过上述问题串的引导,能够说出高考题具体情境,理解药物S处理的目的是构建高血糖小鼠模型。甲组相当于正常小鼠空白对照组,乙组是模型小鼠对照组,丙组是实验组,明确实验思路。

完成高考题之后,教师让学生对比该题与论文中的实验设计,分析两者的差异及造成这些差异的原因。在此环节,学生主动对比两个实验的步骤,发现这道高考题少设置了“模型动物+临床药物”对照组。学生对于产生差异的原因提出了自己的看法,有的学生从实验目的的角度分析,认为是本题实验目的仅仅是探究药物X的效果,并没有为临床用药提供依据。也有学生直接从实验材料上找到线索,关注到实验材料中并未提供临床药物。

通过上述活动,学生意识到题干中实验目的和实验材料会对实验步骤造成影响。然后教师和学生一起梳理,实验材料和实验目的对实验步骤的影响。通常有两种情况:如果实验材料与实验目的中的实验对象一致,即疾病模型动物,那么在实验步骤中就无需构建疾病动物模型和设置正常动物的空白对照组;如果实验材料中没有临床药物,就无需设置临床药物对照组。通过梳理,学生能够灵活运用信息,在具体情境中进行实验设计。

设计意图:在常规高考题讲解中,教师存在“就题讲题”的情况,导致学生只会“解一道题”,不会举一反三。教师若能引导学生归纳总结出模型,就能大大提高解决问题的能力。深度学习中的把握本质就是在教学中对学习内容进行深度加工,让学生主动归纳、演绎出模型。因此,在学生完成论文的阅读和探究之后,教师先让学生利用思维导图梳理整个论文的实验流程,然后归纳概括出实验步骤模型。最后利用模型还原高考真题情境,让学生理解每个实验步骤的原理,把握本质,完成实验思路,实现利用知识解决现实问题的核心素养目标。

4.4 迁移与应用

教师将类似背景的2021年生物高考广东卷第19题(节选)作为巩固练习,通过设计问题串,让学生了解实验情境,利用模型解决具体问题,检测学生知识迁移和应用的能力。

人体缺乏尿酸氧化酶,导致体内嘌呤分解代谢的终产物是尿酸(存在形式为尿酸盐)。尿酸盐经肾小球滤过后,部分被肾小管细胞膜上具有尿酸盐转运功能的蛋白URAT1和GLUT9重吸收,最终回到血液。尿酸盐重吸收过量会导致高尿酸血症或痛风。目前,E是针对上述蛋白治疗高尿酸血症或痛风的常用临床药物。为研发新的药物,研究人员对天然化合物F的降尿酸作用进行了研究。给正常实验大鼠(有尿酸氧化酶)灌服尿酸氧化酶抑制剂,获得了若干只高尿酸血症大鼠,并将其随机分成数量相等的两组,一组设为模型组,另一组灌服F设为治疗组,一段时间后检测相关指标,结果见图3。

图3

(1)与其他两组相比,设置模型组的目的是______________________________。

(2)为了进一步评价药物F的作用效果,本实验需要增设对照组,具体为_____________________________。

教师设计以下问题串:

(1)该实验的目的是什么?

(2)该实验的材料有哪些?

(3)该实验分为几组?操作是什么?

(4)该实验与模型相比,分组的差异是什么?

(5)完成题目中的第1、2问。

通过上述问题引导,学生能够说出这道题的实验目的、材料和分组情况,利用模型分析出设置模型组的目的是验证药物F的治疗作用以及作为对照,排除其他无关变量的干扰。通过对比真题和模型,学生发现本题少了临床药物组,从而指出为了进一步评价药物F的作用效果,需要设立临床药物组,给高尿酸血症的小鼠灌服等量的药物E,并检测该组大鼠血清尿酸盐含量及URA1和GLUT9的相对含量。

4.5 价值与评价

价值和评价不是教学的某个独立学习阶段或环节,是萦绕在各个阶段、各个环节的所有活动中。因此,教师在课堂的各个环节中使用了学生自评、互评等多种评价方式。在初探真题阶段,教师展示两位学生的答案,让其他学生从书写、设计思路等方面进行点评并表达自己的观点。通过互评,学生主动参与到学习活动中,在评价他人的同时也明白自身的不足。在阅读文献阶段,教师展示优秀答案,并从多个角度指出该答案的优秀之处。通过激励性评价,肯定学生的优点,激发其内生动力。在完成高考题的解析之后,教师让学生回顾自己在初探高考题中的实验设计,点评自己的实验设计与真题答案的差异。通过评价实验设计,既肯定所学知识的正面价值,又能够学会质疑和批判,认识到原有知识的不足和局限。

5.教学反思

实验设计类高考题的情境往往来源于生活实际情境和学习探究情境,考查学生发现现实世界中生物学问题,针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及对结果的交流与讨论的能力。这种能力的获得需要学生能够全面把握知识的内在联系,并延伸出各种变式。在高考题讲解过程中,不应该仅仅“就题讲题”,要真正让学生主动参与探究过程。而深度学习正是一种符合学生认知发展过程,注重学生自身经验,层层递进,实现知识的深度理解的学习方式。因此,对于实验设计类高考题,教师可以以相似背景的科研文献为载体,以深度学习的特征为主线进行教学设计,培养学生生物学核心素养。

当然,利用模型思维解决具体问题也会带来一些隐患,比如有些学生容易忽略题干具体情境,利用模型时,生搬硬套。这说明学生只是获得了一种“工具”,并没有掌握一种能力。因此,教师应引导学生区分情境之间的差异,如本文所设计分析实验目的和实验材料对于实验步骤的影响,把握具体情境下的实验思路,从而真正解决实际问题。