出版家潘耀明,一生致力于传播中华文化

※文/卞文志

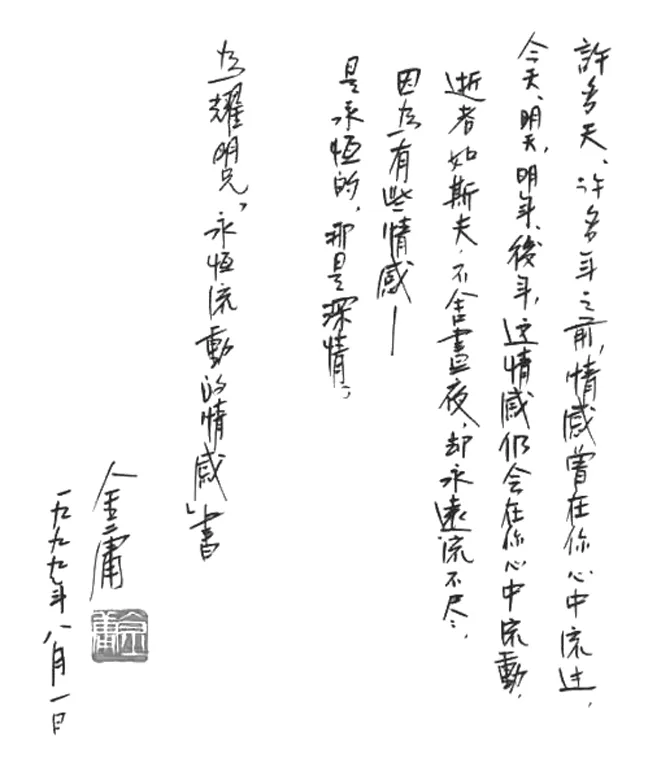

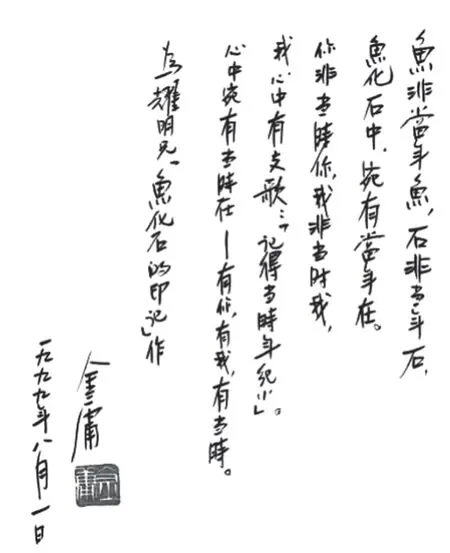

今年75岁的收藏大家潘耀明先生,在香港柴湾明报工业中心向海的办公室里有人所共知的“三多”:即藏书多、字画多、名家手札多。这些珍贵藏品中,最让他珍惜的是金庸先生为他题的字:“看破,放下,自在。人我心,得失心,毁誉心,宠辱心,皆似过眼云烟,轻轻放下可也。”

对中华文化钟爱至极

潘耀明先生的笔名为彦火、艾火,1948年2月生,福建省南安县人,中国香港作家、编辑家、出版家。现任明报出版社、明窗出版社及《明报月刊》总编辑兼总经理,香港作家联会执行会长,中国作家协会会员,香港艺术发展局艺术顾问。潘耀明的人生堪称传奇,他1957年随家人从内地赴港,中学毕业进入报界,从马经、狗表的校对到参与筹建香港三联书店编辑出版部,其间参加美国“爱荷华国际写作计划”活动,攻读纽约大学出版、杂志学专业,1991年接掌金庸亲自创办的《明报月刊》……香港文学的三种向度——民族性、本土性、世界性,在潘耀明传奇经历中得以精彩演绎。

从潘耀明先生传奇人生中,我们可以看到香港与内地的精神连接:香港人和衷共济、自强坚忍的“狮子山精神”以及闽南人“爱拼才会赢”的冒险与闯荡性格,毫不夸张地说,香港成就了潘耀明先生。但令人好奇的是,一个十岁离乡的少年,对家乡的情感与认同度却如此之深,如果简单地归结为血缘关系,明显阐释无力。赴港之后,到底是哪些因素使他如此爱港又爱乡?据潘耀明先生介绍,他的养父是菲律宾华侨,他与养母属于侨眷。华侨秉承了爱乡爱国的优良传统,他的小学及中学都是在爱国学校接受教育,所以他对国家及家乡爱的深刻,对中华文化钟爱至极。

闽南家乡虽然贫瘠、苍白,但却是生他育他的地方,大山的记忆常萦回在他梦乡。香港是他的第二故乡,在这里,因父亲在菲律宾另组家庭,命运把他与养母打入社会最底层。他们当年以月租六十元港币租了一个没有窗子、只能放一张双架床和一张可开合小桌子的小板房。为空气流通,板房顶部没有缝合,他在上架床甚至可以窥见隔离板房租客的一举一动,没有一点隐私可言。小学求学时期,他的早餐和午餐是用两毫子在面包店购买两个隔夜面包。文盲养母在制衣厂找到剪线头的工作,他的课余时间都在做穿胶花、钳拉链头的零工,赚零用钱和课本费。空隙时间,他就向附近社会福利署辖下的图书馆借阅文学类图书。

香港是国际文化窗口,在20世纪70年代之前,像潘耀明先生一样的不少香港人,回内地探亲时通过口传、地下渠道,把台湾文化与西方文化迂回地传达到内地,同时,也把内地文化信息,特别是“五四”以来的新文学作品,如鲁迅、冰心、巴金、钱钟书、王辛笛、卞之琳等人的作品,从香港悄悄地捎到台湾,使中华文化得到传播与交流。

这种贫困而苦难的底层生活,潘耀明先生挣扎过、痛哭过、苦斗过,闽南人的不服输精神往往从绝望中让他重新燃起希望的星星之火。像大多数香港人一样,他在工作中兢兢业业,刻苦耐劳,热爱生活,穷而志益坚,不坠青云志。冷战时期,两岸封冻,海外华人花果飘零,香港成为华人世界情感沟通和信息交换的中心。作为转口贸易港,香港对内地的经济贡献可以用数据衡量,而凝聚港澳台及海外华人的精神世界,在没有体制支持、文化资助的商业社会,像潘耀明先生这种香港文化人的坚守与努力更为令人感佩。

1957年移居香港时,他与母亲住在一间只能放一个衣柜和一张双层床的房子里。他睡上铺,书桌就是一块架在床沿两头的木板,只能盘脚坐在床上读写,累了也不能站起来,站起来就会碰上天花板。在这样的困境,他一边完成小学课程,一边到公立图书馆借阅文学著作。十八岁中学毕业,潘耀明到《正午报》工作,从见习校对、校对、见习记者、记者、助理编辑、编辑一路做起。

被周恩来总理盖棺定论称赞为“爱国人士”的香港作家曹聚仁,当时正为《正午报》写专栏。一次谈话中,曹聚仁勉励潘耀明,从年轻开始就要树立自己的文学志向,确定一两个长远研究课题,将来肯定会成为这方面专家。这番话对潘耀明影响深远,使他从此致力于中国作家的访问和研究。

1996年春与金庸在日本热海

藏书藏画成为“负资产”的负翁

离开《正午报》,潘耀明又编辑过两份杂志:《风光画报》和《海洋文艺》。《风光画报》使潘耀明足迹遍及大江南北,写下大量游记。《海洋文艺》则为潘耀明研究中国作家提供方便。1979年10月,《海洋文艺》停刊,潘耀明进入香港三联书店工作。上世纪70年代末到上世纪80年代初,潘耀明访问了许多内地作家,后来集成《当代大陆作家风貌》一书,被韩国圣心大学翻译成韩文,并成为大学参考书。潘耀明在三联书店为出版《沈从文文集》(与花城出版社合作),与沈从文常有书信来往,并多次面谈。

潘耀明从20 世纪70年代初起步于文学创作,至今在中国大陆、香港、台湾出版了20多本著作。并多次获奖。在他的创作中,丰富的写作题材,紧扣着他的生命律动和人生足迹;散文、随笔、纪游、海内外作家作品研究,涉猎广泛文类驳杂的体裁,体现了他作为编辑家和出版家的职业特点。

俞平伯、沈从文、钱钟书、艾青、巴金、端木蕻良、汪曾祺等都与潘耀明结下翰墨因缘。2011年6月22日至7月31日,香港城市大学举办“现代文人书画手札特展”,皆是潘耀明收藏的名人手迹。其中包括巴金致潘耀明的十多封信件和巴金《随想录》总序原件。潘耀明通过翻译家冯亦代的介绍,认识了钱钟书。1981年4月6日下午,潘耀明登门访问钱钟书,后来写成不乏第一手资料的《钱钟书访问记》。潘耀明是由篆刻家许晴野介绍去拜访俞平伯的,后来跟俞家人都很熟,俞平伯还给潘耀明写过很多信。1986年底,在潘耀明奔走下,香港三联书店和中华文化促进中心合邀俞平伯访港一周。

潘耀明与金庸

为此,潘耀明积累了许多藏书藏画,一度成为一个仅有“负资产”的负翁。1997年,香港楼价较高时,潘耀明准备从杏花村搬到大埔悠然山庄住,因为这里地方较大,便于藏书。但因为太多的藏书,想到搬家就很痛苦,所以他没有马上把杏花村的房子卖掉。拖了一年多,一直等到悠然山庄入住才搬家。时值亚洲金融风暴,杏花村的房价一直下跌,从1400多万港元降到600多万港元。变成负翁后,他的收藏爱好依然不减,只要遇到有价值的藏品,即使借债,他也要买下来收藏。

“未尝尝试不轻言败”

1991年,素无私人交往的金庸先生,突然通过著名作家董桥打电话约潘耀明见面。他到了金庸的写字楼,金庸没有多话,当场就写下聘书,聘他担任《明报月刊》总编辑兼总经理。《明报月刊》由金庸创刊并主编,后来历任的胡菊人、董桥等七八位主编,都是赫赫名流。在他们前后经营下,这份杂志已经建立相当高的学术水平和文化品位。潘耀明意外受聘,颇感惊奇,十分感动。尽管他当时还没有向三联书店辞职,当场便毫不犹豫地签了约。

作为著名报人,金庸能毫不犹豫地将自己心血浇灌的名牌杂志托付给潘耀明,想来他的专业学习训练和在出版业界的优异表现,他广阔的国际视野和丰富的人脉资源,都是为金庸看中的原因。金庸给了潘耀明在出版界少有的高待遇,潘耀明十分感动。金庸手写的那份聘书,潘耀明专门拓了影印本,保存至今。上世纪90年代中期,金庸出售了《明报》,潘耀明随之到金庸的明河出版有限公司担任董事总经理兼总编辑。未久他又回到换了老板的《明报》,再次主编《明报月刊》,并担任明报出版社和明窗出版社总编辑及总经理。

金庸为潘耀明的书题字

《明报月刊》作为香港最有影响的文化学术杂志,由潘耀明主持十多年,一直保持极高水准,而且广告量时有上升,殊为不易。2011年,潘耀明又担任《国学新视野》特邀主编,期望以新视角、新手法,为当下国学研究开一新生面。《明报月刊》是金庸于1966年创办的,那是一个动荡的年代,金庸为保存中华传统文化,因而创办《明报月刊》,希望藉此传承中华文化的薪火。《明报月刊》创办到今天已有57年历史,是海内现存历史最悠久的文化杂志,对推动中华文化的交流和传播起着不可取替的作用。

潘耀明接手主办《明报月刊》后,《明报月刊》作者名家如云。中国最初的伤痕文学、陈若曦写的如《大青鱼》《尹县长》《耿尔在北京》等,都是上世纪70年代在《明报月刊》发表的。聂华苓《桑青与桃红》在台湾《联合报》连载,因政治原因被腰斩,也在《明报月刊》全文登载。

金庸曾撰文指出:“我们创办《明报月刊》,目的就是希望尽力保存中国文化。《明报月刊》的基本风格、基本使命,还是维持到现在。我觉得《明报月刊》在海外跟中国文化事业上,起了一定作用。《明报月刊》的作者几乎包括了与中国文化知识有关的各家各派人士,真正可以说得上是‘群星灿烂’。”台湾作家白先勇认为,《明报月刊》“树立了一种特有的人文精神。直到现在,她的优良传统都得以薪火相传,一直是世界华文读者的重要精神粮食”。为了推动文学事业的建设和发展,潘耀明策划过不少文学活动,尤其策划组织的“世界华文报道文学”和“世界华文旅游文学”征文活动,更将繁荣世界华文文学创作,纳入到他的文化理想和实践之中。

“未尝尝试不轻言败”,这是潘耀明一向做人和做事坚持的座右铭。当初刚接手时,明报出版社亏损严重。他使出浑身解数,要求自己尽量做到满足股东们的“向钱看”,又不能放弃文化理想。为此,他特别成立明文出版社,推出“培养作者计划”和“成就学者出版计划”,帮助作者自费出版,既可以降低投资风险,也可发掘新进作者、帮助年轻学者圆出版梦,并能利用明报的优势宣传推广。如此做下来,对作者和市场均不无补益。在他的努力下,明报出版社终于扭亏为盈,如今从出版物的品质和社会影响看,这家出版社,以及他主编的《明报月刊》,不但是香港,也堪称是整个华文世界出版业界的翘楚。