数字人文视域下档案编研模式构建研究

李妲

关键词:数字人文;档案编研;编研主体;编研素材;数字仓储;多元化;可视化

数字人文(Digital Humanities)于21世纪初逐渐兴起,[1]是指将计算机技术与人文学科进行深度融合,以可视化分析、大数据挖掘、知识图谱关联等为代表的相关技术作为重要研究方法的交叉研究领域。从数字人文视域探讨档案编研模式问题,通过借助数字人文理念、技术与方法,将有助于在档案编研中提升选题、选材的科学性,使档案内容实现深度挖掘,最终使档案编研成果在内容呈现上更加丰富,从而充分发挥档案的各种潜在价值。

1 文献回顾

国内外学界对档案编研模式研究主要呈现的特征包括等主体、理念、技术三个方面。

在档案编研模式所涉主体方面。传统环境下档案编研模式主要以档案部门独立编研或是与机关单位合作编研的模式为主,受限于主体思维单一性,很难对档案资源进行深入挖掘、分析研究,[2]选题上也存在明显局限性,主要以大事记、文件汇编等内容为主,未能充分利用信息技术扩大编研主体范围,[3]吸收公众参与档案编研,构建新范式下公众参与的档案编研模式。[4]

在档案编研模式所持理念方面。数字人文基本活动主要包含对档案、资料等各种资源的储存、分析、建模等工作,[5]在已开展的数字人文工作中,已有不少结合档案存档、收集和保存的研究。[6]因此,档案编研模式也须顺应趋势,改变编研理念,如把众包模式引入档案编研工作,营造社会化的编研氛围。[7]并且,还可引入价值共创理念,构建以用户为主导逻辑的档案文献编研模式,以此增强档案编研用户的参与感,促进档案编研质量的提升。[8]

在档案编研模式所用技术方面。数字人文科学提出了一个新兴的跨学科框架,[9]运用数字技术参与档案信息资源采集、分析、呈现等全过程[10]处理,促进档案内容深度挖掘,提升档案编研质量。将数字技术融入搜索、加工、展示等档案编研工作的相关层面,[11 ]有助于提升编研工作的效率。

综上所述,目前国内外档案界对档案编研模式的研究主要集中在探讨档案编研模式的新策略,有少数成果涉及数字人文理念、方法等。本文通过分析档案编研模式现状,结合数字人文相关理念及技术,构建了数字人文视域下的档案编研模式,提出了相应的实现策略,为档案编研提供参考。

2 档案编研模式现状分析

传统环境下的档案编研模式已难以适应新时代档案编研工作的发展需求,并在一定程度上成了新时代档案编研进一步发展和突破的阻碍。[12]

2.1 档案编研模式的类型。档案编研模式可分为独立编研模式和合作编研模式两种类型。

独立编研模式在档案编研工作中占据主导地位。北京市各市属机关和档案机构的编研成果中以档案部门自编的有687种,占90.51%,与其他部门合编的有72种,仅占9.49%。[13]选题上主要涉及重大事件类、文化类、经济与城市建设类等,如《北京的名园名山》《档案中的北京文化》等书籍,服务对象主要为各级各类党政机关或单位及专家学者,面向社会公众的成果较少。[14]

就合作编研模式而言,档案界尚未形成常态化的合作开发机制,[15]合作编研成果占比较小,合作模式在当前编研模式中并非主流。此外,从合作模式主体构成来看,主要为档案馆馆际之间以及档案馆与机关机构之间,编研成果主要以史料、文件汇编等出版物或是网络图文展览等为主,与独立编研模式所形成的成果并无太大区别。如自1949年以来,广西文献编研的合作成果主要包括有广西区档案馆与中央档案馆合编的《广西革命历史文件汇集1926-1936》,区档案馆与广西区民族事务委员会合编的《广西民族工作档案选编1950-1965》,区档案馆与广西书画院一起携手编辑的 《纪念广西壮族自治区档案馆成立五十周年书画作品集》。[16]

总之,当前我国档案编研工作中合作编研模式不仅开展少,而且合作对象也较为单一,与数字人文所倡导的跨界、跨领域的合作理念不相匹配。

2.2 档案编研模式的理念。在选题、选材理念方面,目前还是满足资政参考、档案业务、史学研究等内部工作需求为主,社会化编研选题较少,选题较为单一。编研选材上,其内容集中于政务文书,[17]具一定的局限性。

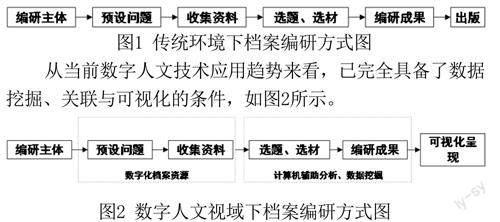

在编研方式理念方面,独立与合作的编研模式均存在一定的问题,如图1所示,且存在编研成果物理载体的局限性。在提供利用的方式上主要以用戶到档案馆利用或是将编研成果出版物扫描上网,提供网络展览的形式为主。

目前,我国数字化档案资源已经有了巨大的存量,2019年全国各级国家综合档案馆馆藏电子档案已达到11 9.3万GB。[18]随着我国文件“单轨制”的持续发展推进,必将大力推动档案编研方式进行数字化转型,使编研工作能够合理根据研究需要,提供个性化、智能化和可视化的编研成果,活化档案馆藏、拓展界域,实现资源增值与文化共享。[19]

3 基于数字人文视域的档案编研模式构建

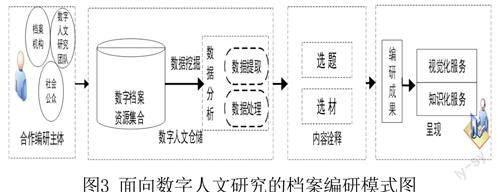

该模式与传统环境下档案编研模式主要区别是编研主体构成上更为多样,可达到主体跨领域合作、公众参与、容深度挖掘的目的。

3.1 编研主体层。主体由档案机构、数字人文研究团队和社会公众构成[20]。档案机构的任务主要体现在标准规范、整合优化资源、组织合作队伍、打通公众交互渠道等方面。数字人文研究团队则将计算机技术融入档案编研过程中,实现数据采集、处理等。公众参与档案编研主要承担协作式档案信息分析和辅助式研究开发工作,[21]通过交互平台积极与档案馆、数字人文研究团队沟通,反馈成果的利用体验。

3.2 数字仓储层。数字人文仓储即基于知识本体的数字档案资源的采集、加工、组织和保存,[22]包含数字档案资源集合,以及对数字档案资源进行加工处理的各类程序。

数字档案资源集合是合作编研主体之间经过数据采集后形成的数据保存仓库。利用数据挖掘工具从数字档案资源集合中将与档案编研主题相关的数据进行收集,并对收集后的数据进行分析处理。数据分析的过程主要分为数据提取过程和数据处理过程,可利用自动分类聚类工具、资源描述框架工具(RDF)等可视化分析工具进行处理。

3.3 内容诠释层。内容诠释层即利用关联数据所要表现出来的具体事件进行内容呈现,根据数据所揭示出来的各类事件或是知识点探寻档案编研的选题和选材。

经过数字人文仓储的数据挖掘和数据分析程序后,数据之间已建立关联特征,关联数据可为某个事件、某个知识点或是某个事实的描述。[23]对此,可利用模型工具、主题分析、聚类分析等方法对关联数据所描述的内容进行诠释,通过解释分析知识图谱和数据报告找到编研选题和选材从而形成编研成果。如上海市图书馆主导的家谱知识服务平台利用了关联数据技术将《中国家谱总目》收录的六百多个姓氏进行了数据处理,多部家谱数据由此建立了数据关联,隐含在不同家谱文献中的知识被有机地组织了起来,梳理出了家族的可视化迁徙图。

3.4 成果呈现层。成果呈现层利用数字人文方法及技术体系以实现视觉化和知识化服务。

数字人文研究主张跨领域合作理念,数字人文视域下的档案编研模式由不同领域的合作编研主体构成,通过搭建数字人文仓储对数据进行分析处理,将编研成果内容进行可视化呈现的模式,正是将数字人文理念与数字人文工具深度融合实现对档案内容充分挖掘的过程。

4 数字人文视域下档案编研模式实现路径

数字人文视域下档案编研模式以更为创新的思维,以人文研究为导向,更好地实现编研成果的利用服务。

4.1 编研主体多元化的合作。伴随着数字人文研究项目的不断发展,档案机构可寻求多方支持。哈佛大学主导开展的“中国历代人物传记资料库(CBDB)”[26]项目,融合了哈佛大学费正清研究中心、我国台湾中央研究院历史语言研究所、北京大学中国古代史研究中心等众多档案、历史、计算机领域的数字人文研究专家,为该项目顺利开展提供了强力支撑。以众包模式吸收公众成为编研主体也是合作的重要形式。类似做法在图书馆界已有了成功的案例,如上海市图书馆通过众包项目建设了历史文献众包平台、验证码项目[27]。

4.2 编研素材多维度的融合。利用本体语言设计理念、数据清洗、概念模型工具对各类编研素材进行知识组织,使之聚类与重组,形成多个专题数据库,从而实现对编研素材的优化、融合。如“影谷项目”的开展聚合了美国南北战争期间从“战争前夕”到“战争期间”再到“战争过后”各个阶段的各类信件、日记、报纸等全部素材,海量素材经过优化融合后为人文研究提供了重要的参考文献。[28]

4.3 编研理念多元化的叙事。数字人文项目的目标导向关注补充多元叙事视角,聚焦隐性内容挖掘。[31]档案机构可开展案例试点工作,将与编研主题相关的数字档案资源进行数据挖掘,利用语义分析工具、资源描述框架(RDF三元组)、数据自动批处理、地理信息系统工具(GIS)等技术将其进行数据关联,形成“以点带面”的形式,在日后其他的档案编研工作中,让关联数据的规模不断扩大,让更多的隐性内容得到挖掘。如“威尼斯时光机项目”,从2012年推出至今已历时11 年,项目內容每年都在增加。项目组通过利用关键词建立不同类型文档的链接,这种大量数据之间的交叉引用将信息组织成一个巨大的关联数据资源库,[29]海量信息资源进行关联组织后便可不断发现新的研究线索,项目的规模也随之不断扩大。

4.4 编研技术可视化的应用。充分运用虚拟现实技术(VR)等相关技术构建具有历史厚重感的线上线下虚拟展厅,实现感官的体验效果,如美国国家航空航天局(NASA)与阿波罗计划档案馆利用VR技术在USA Today网站上提供了体验式的服务,用户进入该网站通过VR可体验到月球漫步的感觉。[30]同时,建立编研成果利用平台。通过知识图谱、词云、电子书籍等形式过强检索功能。如美国马里兰州档案馆开展的奴隶制文化遗产项目形成的在线可视化网站,对250多例黑奴案例故事进行了可视化展示,[31]呈现的形式有电子书籍、图片集、音视频以及利用地理信息系统(GIS)构建的可视化地图。既满足了普通公众视觉化的体验,也满足了学者们知识化的研究需求。

数字人文档案编研模式是多元化合作编研选题、选材,形成可视化编研成果,充分发挥档案价值的有效路径,有待开展更深入的理论和应用研究。