和: 《老子》 “小国寡民” 的核心观点

【摘要】“小国寡民”是《老子》思想中极易被质疑和误解的。以问题为导向深入分析“小国寡民”思想存在三个方面的“矛盾性”。通过运用计算机领域的数据流程图分析发现“小国寡民”并无矛盾性,统一于系统性:其内涵需要同时满足才是“小国寡民”,具有逻辑严密性;要将“小国寡民”与“治大国若烹小鲜”对比分析、融会贯通,具有辩证统一性;注重以民为本、发展为基、和平为要,具有对象完整性。“小国寡民”是对“执大象天下往,往而不害安平泰”深刻论述,其核心观点是“和”。

【关键词】和;小国寡民;《老子》;逻辑;数据流程图

【中图分类号】B223 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)30-0063-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.30.020

一、问题导向:“小国寡民”的“矛盾性”

“小国寡民”是《老子》[1]思想中极易被质疑和误解的。究其原因,一方面是因为断章取义,比如将“老死不相往来”从“小国寡民”中割裂出来单独分析,或将第八十章抽取出来认为“小国寡民”是老子崇尚返古的理想社会形态[2];另一方面原因是未能将《老子》第二章辩证统一观贯通到对“小国寡民”与“治大国若烹小鲜”的理解;第三方面原因是未能从《老子》的核心观点去把握“小国寡民”思想。为厘清上述问题的原因,先从“小国寡民”的“矛盾”剖析入手。

(一)“小”“寡”与“什伯”“远徙”“舟舆”“甲兵”之间存在矛盾。如果将“小国寡民”理解为国很小或使国小,民很少或使民很少,则会有几个方面的矛盾:一是不必要也没有充足资源来制造“什伯之器”,在春秋及以前如果没有资源优势、技术优势、人力优势“什伯之器”是无法创造出来的;二是国家小、没足够资源则无所谓“远徙”,国家小了进攻与防御都无须远征、百姓也无须长途奔袭;三是不用远征、远徙,则不需要进行大规模资源流动的舟舆,舟舆并非百姓日用之物,而是国家发生“祀与戎”的大事时才使用的国家器物;四是国家小、民众少,国家之间无战事,则没必要也没有能力招募、训练与部署全副武装的军队,“虽有甲兵无所陈之”表明,国家拥有自己独立的军队和军事体系,只是不列阵打仗而已。

(二)“什伯之器”“重死”“舟舆”“甲兵”与“民复结绳”之间存在矛盾。对“民复结绳”的理解,很多注家认为是老子希望回归原始社会思想的体现[3],其中的理由是老子出函谷关之后“莫知其所终”。“什伯之器”“重死”“舟舆”“甲兵”都是物质文明和精神文明发展进步的重要标志,而“结绳记事”是在远古尚未出现文字、文明发展处于初期的表征,从一个高度发展的文明阶段要倒退回更低层级的文明阶段,显然是“开历史倒车”,这既不符合历史规律,也不符合事物发展逻辑,更不符合周朝相对发达的物质文明,而充满着矛盾。

(三)“老死不相往来”与“甘其食、美其服、安其居、乐其俗”之间存在矛盾。首先,老子“见周之衰,乃遂去”,所去为周,很难以此断定其人、其思想就是要倒退到原始社会;其次,老子出关后未知其去向何处不等于他归入山林或反对社会进步;其次,周之衰,主要是其政治上的日渐腐朽与礼崩乐坏,其经济社会依然相对发达;再次,“老死不相往来”按“人与人之间隔绝往来”,则与“甘其食、美其服、安其居、乐其俗”等百姓团结协作相对发达的社会文明形成鲜明对照,况且一个基本常识是原始社会更是“群居”的,因此呈现出自相矛盾。

这种“自相矛盾”带来的启示是:从以上矛盾点入手,深入剖析上述“矛盾”产生的原因,把握“小国寡民”思想的系统性,从而深入理解“小国寡民”思想的实质。

二、逻辑分析:“小国寡民”的系统性

“小国寡民”思想出自《老子》第八十章,其文本为:

小国寡民。

使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。

甘美食,美其服,安其居,乐其俗。

邻国相望,鸡犬之声相闻。民至老死,不相往来。

“小国寡民”作为一个整体,其包括十二条内涵:使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之;使民复结绳而用之;甘美食;美其服;安其居;乐其俗;邻国相望;鸡犬之声相闻;民至老死,不相往来。

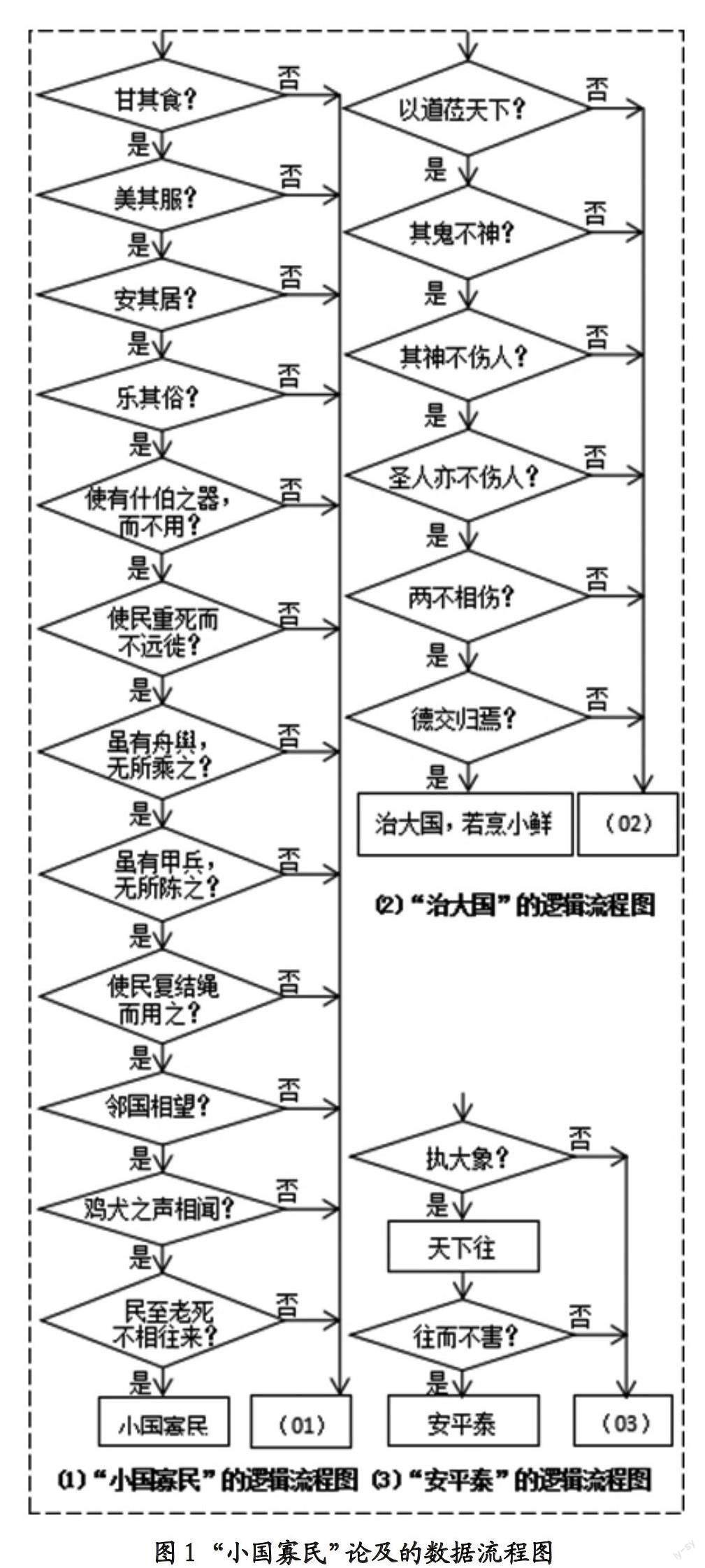

这十二条内涵如前所论,存在“矛盾性”,但又是一个整体性和系统性。由于计算机领域常用的数据流程图分析工具具有较严格的逻辑性、系统性和整体性分析功能,所以应用它对“小国寡民”进行逻辑严密性、辩证统一性、对象完整性分析。

(一)逻辑严密性

数据流程图中菱形里面的条件满足与否会分别进入“是”或“否”判断逻辑分支,最终进入矩形里面的执行逻辑,从而完成逻辑判断流转。如图1(1)“小国寡民”的逻辑流程图所示,百姓层面的“甘其食、美其服、安其居、乐其俗”,社会层面的“使有什伯之器而不用、使民重死而不远徙、虽有舟舆无所乘之、虽有甲兵无所陈之、使民复结绳而用之”,以及国家层面的“邻国相望、鸡犬之声相闻、民至老死不相往来”等共计十二条内涵都满足,也就是都由“是”逻辑分支一致满足条件,才能通达“小国寡民”;而在任意流程进入“否”逻辑分支,均会抵达图1(1)(01)而非“小国寡民”。这就要求,切勿将十二条内涵中任何一项或几项拿出来去评价或者批判“小国寡民”,这样都会导致对“小国寡民”思想的偏见与误解。

“小国寡民”思想除了可从单章维度来看逻辑严密性,还可以从全书多章维度看其逻辑嚴密性:第七十八章讲了“正言若反”法则,表明当在同一章或不同章读出“自相矛盾”来时,可以从反面去研读、理解;第二章给出了辩证统一逻辑,既要从对立的辩证的逻辑去领悟其思想内涵方法,又要善于将两个不同的甚至对立的观点用联系的、统一的视角去分析;第八十章讲“小国寡民”,而在第六十章却讲了“治大国若烹小鲜”,这就要求不能孤立地去理解“小国寡民”;第八十章讲了“民至老死不相往来”,而在第三十五章却讲到“执大象,天下往”。《老子》八十一章中相关的辩证统一逻辑与实例还很多,它们构成了全书严密逻辑的有机组成部分。

(二)辩证统一性

辩证统一观点是贯通《老子》的基本观点。第二章云:“天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。”第六十三章云:“大小多少。图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易,天下大事,必作于细。”认识事物、分析问题既要从美与恶、善与不善、有与无、难与易、长与短、高与下、音与声、前与后、多与少、大与小的辩证性,同时又要从二者的相生、相成、相形、相盈、相和、相随中把握其统一性。既然大与小是一对辩证的概念,就必须与第六十章“治大国若烹小鲜”融会贯通理解。第六十章文本如下:

治大国,若烹小鲜。

以道莅天下,其鬼不神,非其鬼不神;其神不伤人,非其神不伤人。圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。

如图1(2)“治大国”的逻辑流程图所示,“德交归焉”才能达到“治大国,若烹小鲜”的境界,而要实现“德交归焉”,必须由道及圣人满足“以道莅天下、其鬼不神、其鬼不神、其神不伤人、圣人亦不伤人”等五个基本条件。五个条件中任意条件不满足均无法通达“德交归焉”,因此无法到达“治大国,若烹小鲜”的境界,而只能终止于图1(2)(02)。

老子既讲“小国寡民”又讲“治大国若烹小鲜”。将“大国”与“小国”放到辩证统一的范畴去理解,就会将“小国寡民”与“大国众民”加以对照。“小国寡民”之治理亦如“大国众民”之治理,要像“烹小鲜”一样严肃认真谨慎地对待,烹出美食而百姓甘其食。“小”之“若反正言”(《老子》第七十八章)便是“大”。“大”者与“众”者便可與“什伯”“远徙”“舟舆”“甲兵”等对照理解,从而破解上文第一个矛盾点。

按照“正言若反”法则,将“大国众民”放到“小国众民”处予以理解,将会对“小国寡民”思想的本质有更高维度的认识。这种认识有助于对“民至老死不相往来”有全新的理解。第三章云:“不见可欲,使民心不乱。”人与人之间,国家与国家之间,最大的危险或潜在的风险在于“见可欲而民心乱”。因此,有“鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。”第三十五章云:“执大象,天下往。往而不害,安平泰。”这表明,人与人之间、社会内部、国家之间,一切往来沟通、商贾活动、社会治理、国家治理、天下治理,其中的一个基本准则便是“往而不害”。“往而不害”的本质是百姓和睦、社会和谐、天下和平。在春秋及以前的历史发展中,一切社会的动荡、纷争、祸乱,都源自“往来有害”。避免“往来有害”的极致做法便是“老死不相往来”。“老死不相往来”的实质体现在“安平泰”。因此,“小国寡民”与“治大国若烹小鲜”辩证统一于“安平泰”。

(三)对象完整性

“小国寡民”明确提到了三个对象,即民、国、邻国。民即百姓;国即邦国、国家;邻国即国家间,亦指天下。由此可知,老子所论之“小国寡民”,其论述内容涉及了百姓、国家、天下,论述对象是多维一体的、较为完整的。

以民为本,注重百姓安居乐业。《史记·五帝本纪》记载黄帝抚万民、度四方,帝颛顼治气以教化,帝喾知民之急,帝尧睦九族、章百姓,帝舜行厚德、远佞人。以民为本,则百姓安居乐业。百姓安居乐业则天下财富取之不尽用之不竭。天下财富丰硕,则邦睦国固。天下百姓“甘美食、美其服、安其居、乐其俗”体现的是人本精神。“以道莅天下,其鬼不神,非其鬼不神;其神不伤人,非其神不伤人。圣人亦不伤人。”其体现的也是人本精神,“执大象,天下往。往而不害,安平泰。”其依然体现的是人本精神。天下百姓安居乐业,是以民为本的集中体现。

发展为基,注重国家引而不发。发展,是任何时代的主旋律。老子的“小国寡民”,百姓有丰富的物质财富和精神财富,国家社会有舟车、甲兵、器物、社会公平的制度,国家之间鸡犬众多能闻其声更是说明百姓物质财富是稳定的、国家间是和平的。换个角度而论,如果百姓食不果腹,鸡犬早已被食光用尽、饥肠辘辘哪还有什么精神文化生活;国家不大力发展生产,哪里会有什伯之器、民重死、舟舆、甲兵、结绳而用;国家之间如果不以发展为重,无法形成国力、国势的均衡,亦无法保证国家之间的和平相处。注重发展、引而不发,是才是国家间的相处之道。

和平为要,注重天下和睦相处。和平,是先秦诸子的共同追求。儒家经典《大学》第一章云,“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”又云,“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”儒家以明大德、天下治为己任,达成目标又以亲民和止于至善为抓手,其实现路径则是由内而外、内圣外王——格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。这与“圣人之道为而不争”“执大象天下往,往而不害安平泰”在顶层思想上具有高度一致性,其天下观的顶层价值追求都是和平共处。

三、结语

“小国寡民”在《老子》全书八十一章的第八十章,是老子的重要思想,但并非诸多学者用以批判老子的回归原始社会的出世厌世的终极思想。通过以问题导向深入分析“小国寡民”思想的“矛盾性”表明,武断地将“小国寡民”理解为“国小民少”本身就是一个矛盾体。而之所以“矛盾”,是因为对“大小多少”的辩证统一方法应用于对“小国寡民”的理解还不够渗透,于是用计算机领域常用的数据流程图分析法从逻辑分析中把握“小国寡民”思想的严密系统,其具有逻辑严密性、辩证统一性、对象完整性。“小国寡民”是对“执大象天下往,往而不害安平泰”的深刻论述,其核心观点用一个字来表述,就是“和”。“和”的思想也是贯通五千多年中华文明、照进未来、影响深远的重要思想。

参考文献:

[1]饶尚宽.中华经典藏书——老子[M].北京:中华书局,2006.

[2]任继愈主编.中国哲学史简编[M].北京:人民出版社,1973:126-127.

[3]黎千驹. “小国寡民”非老子的社会政治理想考论[J].老子学刊,2021,(01):3-21.

作者简介:

张治中,男,硕士,南宁职业技术学院国际学院党委书记、院长,副教授、系统分析师(高级),研究方向:工学与传统文化交叉研究。