跗骨窦与扩大倒“L”入路治疗跟骨骨折的临床疗效分析*

曾亮平,徐斌武,蒋文锋

1.江西医学高等专科学校第一附属医院骨科,江西上饶 334000;2.南昌大学第二附属医院骨科,江西南昌 330000;3.江西医学高等专科学校第一附属医院外三科,江西上饶 334000

跟骨骨折是常见的跗骨骨折,占人体骨折的1%~2%,高处跌落或机动车事故是跟骨骨折的常见原因[1]。据报道,约70%的跟骨骨折为移位性关节内骨折,保守治疗往往效果不理想,易出现距下关节炎、畸形愈合等不良功能结局[2]。既往临床多采用扩大倒“L”入路手术治疗,复位固定效果好,但手术切口较大,患者切口并发症较多。近年来,随着微创技术的发展,经跗骨窦入路治疗逐渐应用于临床,该入路可有效避免部分切口并发症,但外侧壁显露困难,故入路的效果还需临床实践探讨[3]。本研究旨在比较跗骨窦与扩大倒“L” 入路治疗跟骨骨折患者的临床疗效,探讨跟骨骨折术后发生深部感染的危险因素,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2019年1月至2022年9月于江西医学高等专科学校第一附属医院(以下简称本院)治疗的80例跟骨骨折患者作为研究对象。纳入标准:(1)接受切开复位手术治疗;(2)闭合性新鲜骨折;(3)X线片及CT检查显示移位明显的跟骨骨折,SandersⅡ~Ⅲ级,累及关节面;(4)年龄18~70岁。排除标准:(1)有手术禁忌证或不能耐受手术治疗;(2)SandersⅠ型,不累及关节面或无移位的跟骨骨折;(3)开放性或陈旧性骨折。采用随机数字表法将80例研究对象分为观察组和对照组,每组40例。观察组中男22例,女18例;平均年龄(53.32±6.32)岁;因车祸骨折19例,高处跌伤21例;Sanders分型Ⅱ型30例,Ⅲ型10例。对照组中男21例,女19例;平均年龄(54.18±6.89)岁;因车祸骨折16例,高处跌伤24例;Sanders分型Ⅱ型32例,Ⅲ型8例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。所有研究对象均对本研究知情同意并签署知情同意书。本研究经本院医学伦理委员会与学术委员会审核批准。

1.2方法 两组均在影像学检查明确骨折情况及肿胀消退后进行手术治疗。对照组:取健侧卧位,消毒铺巾,采用外踝与跟腱之间至第5跖骨倒“L”型切口,全层切开皮肤及皮下软组织,用15号手术刀贴外侧壁骨膜下进行锐性分离,将皮瓣连同骨膜、腓骨肌腱鞘由下向上进行剥离,充分显露整个跟骨外侧壁,直至显露跟骰关节间隙。置入克氏针并向上折弯针尾,牵开保护皮瓣,显露跟距关节面,由外向内钻入带螺纹斯氏针并轴向牵拉跟骨结节处,复位跟骨结节至载距突骨上,由足跟处轴向置入克氏针,临时固定载距突骨折块。由跟骨外侧壁开窗处置入骨剥或钉棒,复位压缩关节面,填充人工骨植骨,覆盖外侧壁骨块位。复位满意后锁定钢板内固定,切口置引流管1根。缝合伤口,加压包扎,随访1个月。观察组:取健侧卧位,消毒铺巾,沿Gissane角做3~4 cm长的小切口,清除跗骨窦周围血肿及脂肪组织,剥离跟骨外侧面的腓骨肌腱,切开距下关节的外侧关节囊。斯氏针固定于跟骨结节,供牵引使用恢复跟骨长度,克氏针穿过跟骨结节并固定于跟骨内侧壁,撬拨复位跟骨内侧壁及后距跟关节面,复位后克氏针贯穿骨折线临时固定,恢复跟骨的高度和力线,同时侧方挤压增宽的跟骨,临时固定,分别在直视与C型臂透视下确认骨折块复位良好,进行骨膜下剥离,将小钢板插入固定于跟骨的外侧壁,经皮置入1枚螺钉于跟腱外侧缘后侧。缝合伤口,加压包扎,随访1个月。

1.3观察指标 (1)分析所有患者的临床资料,包括年龄、性别、是否患糖尿病、骨折Sanders分型、切口长度、手术时间、术后住院时间、止血带捆绑时间、手术入路等。末次随访采用生活质量量表(SF-36)评估患者的生活质量,总分为145分,分数越高表示生活质量越好。(2)比较观察组与对照组的切口长度、术后住院时间、SF-36评分。(3)采用数字X线片摄影术测量并比较观察组与对照组术前和末次随访的Bohler角、Gissane角。(4)根据患者术后是否发生深部感染将患者分为感染组与无感染组,对患者术后发生深部感染进行单因素及多因素分析。

2 结 果

2.1两组切口长度、术后住院时间、SF-36评分比较 与对照组比较,观察组的切口长度、术后住院时间更短,SF-36评分更高,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组切口长度、术后住院时间、SF-36评分比较

2.2两组Bohler角和Gissane角比较 术前,两组的Bohler角和Gissane角比较,差异无统计学意义(P>0.05);末次随访时,两组Bohler角和Gissane角均明显增大,且观察组Bohler角和Gissane角均明显大于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组Bohler角和Gissane角比较

2.3患者术后发生深部感染的单因素分析 感染组糖尿病、术后住院时间>7 d、手术入路为扩大倒“L”入路患者比例明显高于无感染组,止血带捆绑时间明显长于无感染组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 患者术后发生深部感染的单因素分析或n/n或n(%)]

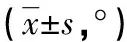

2.4患者术后发生深部感染的多因素分析 多因素分析结果显示,患糖尿病、术后住院时间>7 d、止血带捆绑时间延长是患者术后发生深部感染的独立危险因素(P<0.05),跗骨窦入路治疗是患者术后发生深部感染的保护因素(P<0.05)。见表4。

表4 患者术后发生深部感染的多因素分析

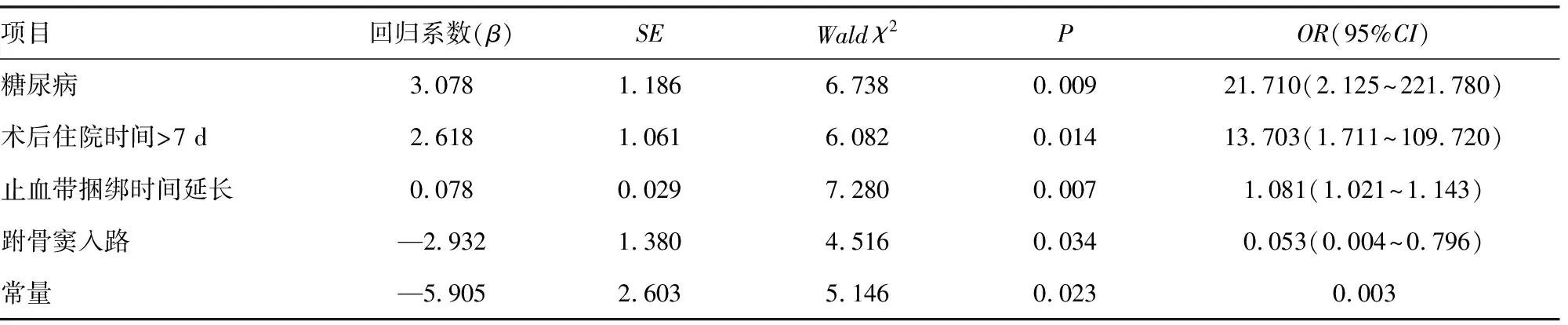

2.5典型病例 病例1:患者男,42岁,因高处不慎坠落致使跟骨骨折,进行经跗骨窦入路手术治疗,SandersⅢ型,采用跗骨窦小切口切开复位内固定治疗。见图1。

注:A1为术前跟骨侧轴片位;B1为术前CT侧位片;C1、D1为术后跟骨侧轴位片。

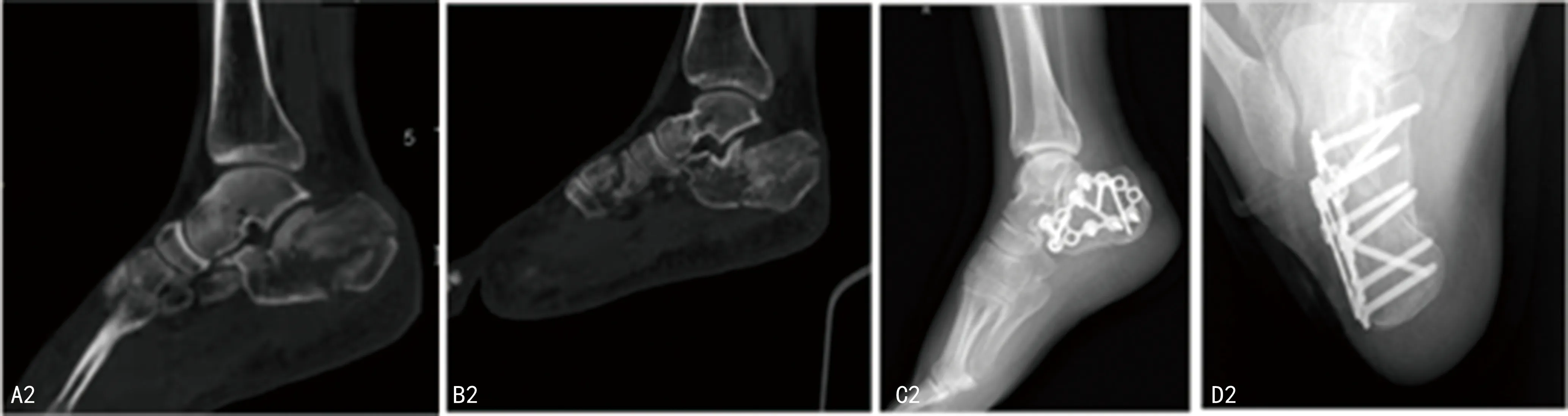

病例2:患者男,45岁,因摔伤致右跟骨骨折,Sanders Ⅲ型,采用外侧扩大倒“L”形切口切开复位内固定治疗。见图2。

注:A2、B2为术前CT侧位片;C2、D2为术后跟骨侧轴位片。

3 讨 论

跟骨是足部最大的跗骨,是内侧和外侧纵弓的重要结构,具有维持足部稳定的作用。有研究表明,跟骨骨折患者在手术切开复位和固定治疗后,晚期并发症发生率和社会经济负担均低于非手术治疗患者[4]。因此,对于该类患者以手术治疗为主,目前临床上多采用扩大倒“L”入路治疗,但该标准入路因术后并发症的问题备受质疑。为了取得更低的手术复位并发症风险,近年来临床开发了跗骨窦入路治疗跟骨骨折,但该法能否平衡切口并发症风险和复位效果仍需临床实践探讨。

本研究结果显示,与传统的扩大倒“L”入路治疗患者比较,经跗骨窦入路治疗的跟骨骨折患者手术切口长度、术后住院时间更短,SF-36评分更高,提示经跗骨窦入路治疗对患者造成创伤更小,更快恢复,对生活影响小,与蔡国雄等[5]的研究相似。手术入路是基于术野显露的需要、手术经验、减少软组织并发症(伤口裂开和继发感染)来设计的。扩大倒“L”入路提供整个跟骨的最佳暴露,但“L”形切口往往较长,软组织剥离较多,而跗骨窦入路通过较小的切口进行适当复位,减少了皮瓣的分离,与扩大倒“L”入路比较,术后创口愈合更快,且痛感较轻,因此术后住院时间更短,对生活质量的影响程度更低[6]。此外,本研究结果显示,末次随访两组患者的Bohler角、Gissane角均较术前纠正,经跗骨窦入路治疗改善效果更佳,与冯炜炜等[7]的研究结论相似。跗骨窦入路治疗的手术切口可以充分暴露距下关节,且能在直视下直接进行复位和固定,规避了扩大倒“L”入路治疗时关节面显露困难的劣势,纠正Bohler角和Gissane角的效果突出[8]。

本研究患者术后发生深部感染的影响因素分析结果显示,患糖尿病、术后住院时间>7 d、止血带捆绑时间延长是影响跟骨骨折患者术后发生深部感染的独立危险因素(P<0.05),跗骨窦入路治疗则是保护因素(P<0.05)。原因分析如下:(1)手术应激可使患者处于持续高血糖状态,糖尿病患者在长期高血糖状态下会引起白细胞吞噬功能、病菌灭杀功能受损,进而导致机体免疫功能下降,切口不易愈合,增加感染风险[9-10]。因此,术前应保证患者血糖管理达标,对于血糖控制不佳者应考虑择期进行手术治疗,同时术后还需做好血糖检测,以及时调整降糖方案,加速患者切口恢复[11-12]。(2)院内陪护和探视者较多,易造成病房内病菌增多,且患者术后住院时间较长,增加了交叉感染和耐药细菌感染的机会,与张泽琼等[13]的研究结论相似。(3)相关共识指出,应尽量缩短止血带使用时间,以免影响术后康复。止血带捆绑时间越长,患者肢体缺血缺氧时间延长,易导致组织细胞损伤,且扩大倒“L”入路的切口较大,二者均不利于伤口恢复,有增加感染的风险,跗骨窦入路相对感染风险较低[14-15]。

综上所述,患糖尿病、术后住院时间>7 d、止血带捆绑时间延长是跟骨骨折患者术后发生深部感染的独立危险因素,跗骨窦入路治疗则是保护因素。与扩大倒“L”入路治疗比较,跗骨窦入路治疗跟骨骨折切口更小,术后住院时间更短,且能更好地恢复Bohler角、Gissane角,改善患者生活质量。