《杨度日记》中的乡绅艺文世界

◆刘鹤翔 毕文琦(长沙)

北京市档案馆开放的《杨度日记》①(以下简称《日记》),是光绪二十二年(1896)至二十六年(1900)、即杨度(1875——1931)二十一岁至二十五岁时的乡居实录。此时,湘潭石塘杨家门第正盛,抚养杨度成人的伯父杨玉书已官至正二品总兵。作为家中长子,杨度是可观田产的管理者,在各种地方事务中也颇有发言权,还以文才诗笔闻名乡里——多年前,当他拜在名儒王闿运(1833——1916)门下时,即被许为神童。

《日记》述及的这几年,王闿运除担任衡阳船山书院山长外,还获得了湘潭昭潭书院的聘书,以八代诗学和春秋公羊学教授徒众,门庭若市。杨度倾心于王氏的诗文、学术,连语气也颇肖其师。身处王氏所谓“拨乱之世”,杨度不仅和其他王门弟子一样盛推王氏为诗文正宗,经世致用抱负也高蹈不群,俨然以“天下士”自命,瞻望时局,跃跃欲试。

《日记》是晚清湖南乡绅艺文世界的缩影。除了遵循王闿运为首的“湖湘派”诗赋轨辙,杨度的功课还包括作八股时文,写大卷,以及临写科场流行的颜体。杨度时常自叹“人生几何,修名未立”,这些功课都是进阶之具。在士绅的圈子里,文化生活内容还有书画鉴赏和收藏,在当时,湘军家族的财力足以罗致大量碑帖和一些名画。至于为祠堂之类的礼仪空间撰书对联,或为其他士绅家族作挽联、墓志铭等等,则是杨度在当地声望的体现。

杨度家世

杨度是湘军后人。按王闿运撰、黄自元书《杨礼堂墓志铭》,杨度祖父杨桂芳(字礼堂)在咸丰初年加入了湘乡罗泽南组建的湘勇。在攻打太平军据守的武昌时,杨礼堂率先登上城墙,但仅被提拔为“外委”。进一步的升迁是随李续宾部征战后开始的:先任哨长,继而由把总升至千总。在驰援庐州的三河之役中,李续宾战死,杨礼堂亦殁。《日记》提及了墓志铭内容:“王先生为余大父作墓铭,曰‘东南之精,毕于此征,自此巧懦,遂成功名’。”今传墓志铭拓本中确有此语。王闿运平生对“由白衣而登大僚”的湘军名将颇有褒贬,借题发挥于此。

按汉代以来惯例,墓志铭多为谀墓之词,方志作为地方士绅文化权力的体现,也有类似情形。在王闿运主撰、光绪十五年刊行的《湘潭县志·杨桂芳传》称杨礼堂为县学武生出身,并有生动情节塑造他的忠勇,以及对战事的先见之明:“桂芳久从征,咸丰八年当援庐州,辞不行。续宾讶之曰:‘岂以吾赏薄耶?’桂芳曰:‘身本儒家,感公忠勇,且蒙恩至五品,安敢多望。公悬军深入,士皆自奋,勇气百倍,诚不须驽怯者。’欲以讽谏续宾,续宾不悟,故强之从。及败三河,桂芳守中营。续宾突阵战死,中营守三日夜,饮食、铅弹俱尽,然后死之。”作为低级武官的杨礼堂由此在湘军的风云战史上留下了精彩一笔。

杨礼堂死后获赠正四品都司衔,其长子杨瑞生(1843——1907)荫袭云骑尉(正五品)。按《衡湘杨氏六修族谱》,杨瑞生官名玉书,同治元年(1862)投效李鸿章的淮军,累功升至总兵,先后任河南归德镇、南阳镇总兵,光绪二十五年(1899),迁山海关外朝阳镇总兵。杨瑞生即《日记》中屡屡提及的“南阳君”,曾国藩时代的湘军将领凋零后,他堪称佼佼者。

杨礼堂有四子,三子杨懿生(官名宗彝)是杨度之父。事迹见于光绪《湘潭县志·方技内传》,附于“郭缙修”条下:“郭缙修,字玉阶,家故丰,及缙修而贫。以画自给,顾不肯己题名,或假阙岚名以市。欲真名,虽契好必固请而可。盖自矜重,不欲以画传云。及子松林富贵,求笔迹,终无题己名者,惟视款字瘦劲胜岚者以辨之。松林妻弟杨宗彝,亦画竹,效苏轼,以知县分江苏时,出司榷局,僚友饯,酬叠七日夜,酒未尝醒,遂暴卒。”郭缙修是湘军将领、直隶提督郭松林(?——1880)之父,而杨懿生是郭松林的妻弟。按这篇传记,郭缙修几乎是职业画家,画风逼肖吴门画家阙岚(1758——1844),其儒素之家的“矜重”则有过之。至于杨懿生,画竹学苏轼,喜纵酒。另据杨度之女杨云慧回忆录,杨宗彝天分很高,“能写文章,也能画几笔仕女”。在杨桂芳死后,杨玉书为这位三弟捐了一个“只能薪俸不办事”的候补县官,后来又将其推介到曾国荃部当文书。②

郭、杨后人涉猎书画,可谓渊源有自。《日记》有两处提到其父杨宗彝的书画:“正旸函论字法,答曰:‘近世非先大夫及王伯谅不足以知书’”,“检点先大夫书画,有为曾忠襄书团扇一柄,仲旸乞赠,情难重与也”。按此,杨宗彝曾为曾国荃书写过扇面,且小有收藏,至于其造诣,则与王闿运之子王代功(字伯谅)相埒。在杨礼堂父子名登县志后,杨度颇用力于家史叙事,《日记》中写道:“曾师来,托录先君轶事。”“曾师”或为“王门三匠”中铜匠出身的曾昭吉。在《日记》另一处,杨度还提到“王师允作先君墓志”。不过,这篇墓志铭未见于王氏诗文集中。

据杨云慧回忆,杨懿生逝世时,杨度刚满六岁。杨玉书在姜畲石塘开办了私塾,让“三杨”(杨度、杨庄、杨均)及其他同族子弟入学,几名塾师分别教授诗文辞赋和四书五经。光绪十七年(1891),杨玉书初任归德镇总兵时,尚无子女,于是将杨度兄妹三人接到了归德,三年后,杨玉书调任南阳镇,杨氏兄妹回到湘潭。寓居归德时期,杨度于光绪十八年(1892)考取了秀才,并于次年(十八岁)在顺天府乡试中举人。王闿运后来为杨瑞生作有挽联:“庭诰重儒修,破产延师终有报;湘营无暮气,悬军待饷最劳心。”杨玉书的“破产延师”为王闿运所称道。《湘绮楼日记》称:“瑞生家租三百石,以百石延师,姻友中所稀有也。”③按每亩租谷两石的田租惯例推算,杨瑞生其时置田在一百五十亩以上,官至总兵后,田产规模当更为庞大。《日记》几处提到买田,即是明证。

郭、杨两家在杨懿生这一代联姻,《日记》中屡屡提及的兰生、葆生、文生兄弟系郭松林之子,与杨度为表兄弟。郭氏兄弟近代史上有名者惟葆生(?——1922,即郭人漳)一人。郭人漳以父荫得道员,与革命党人黄兴等人颇有交集。郭人漳擅书画,是齐白石的重要资助者。至于《日记》提及的“郭兰生观察”,当为郭人凯。按《湘潭县志·郭松林传》:“子人凯,一品荫生,兼袭轻车都尉。”随着杨玉书的发迹,郭、杨两家在湘潭可谓门第相望。

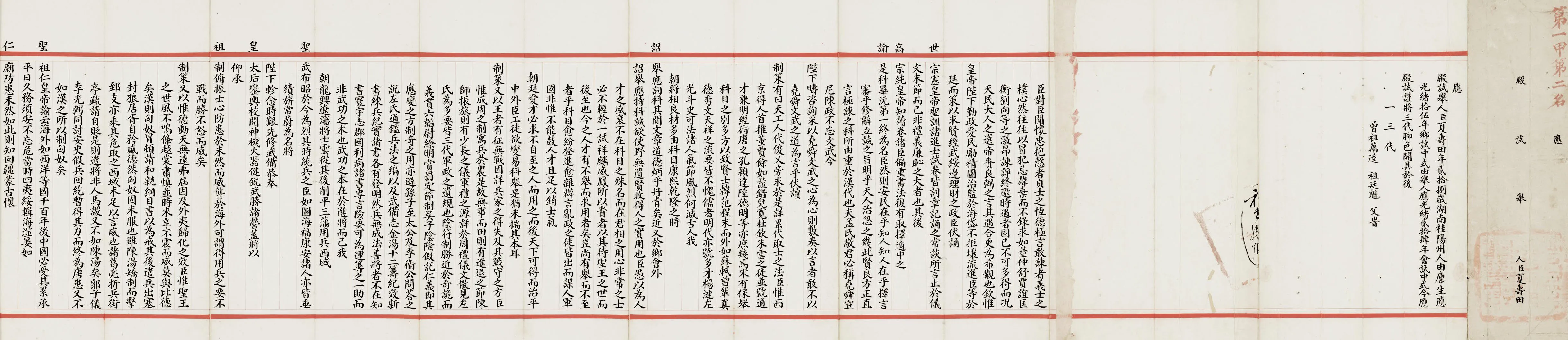

王代功“钟鼎风流”楷书联(湖南省博物馆藏)

《夏寿田书殿试墨卷册》(湖南省博物馆藏)

作为乡绅的杨度

杨度是在少年时师从王闿运的。按《日记》,光绪二十四年(1898)王闿运生日当天,杨度与张正旸(即“王门三匠”之一的铁匠张登寿)等人至湘潭山塘王宅贺寿,《日记》称:“忽忆十三、四时,初宿于此。王师许为神童,尽出诗文示之。”在王闿运眼中,这个比他小两辈的弟子在中举后仍显稚气。前一年的《湘绮楼日记》写道:“杨毅(懿)生长子承瓒来,‘未几见兮’,已举顺天乡试矣。天真未漓,留谈半日。留宿,云不可,昏暮而去。”④

而在湘潭石塘,二十出头的杨度俨然一家之长。经张正旸做媒,他促成了妹妹杨庄与王闿运第四子王代懿的婚事。杨度教妹妹读《婚礼》,并将一部杨宗彝旧藏元版《玉台新咏》作为杨庄嫁妆。但这桩婚姻很不和谐。杨庄才气在王代懿之上,在诗文问题上起争论时,恼羞成怒的王代懿竟有“笞妇”举动。杨度自责之余,在《日记》中引《春秋》曹国世子姬羁奔陈故事,写道:“来归常事,义绝则去之,无强合之烈女也。自宋学入人深,此论鲜不惊俗矣。”杨庄的诗文造诣堪称近代湘潭地方女学的一项成就。杨度勇于攻击程朱理学对女性的贬抑,足见杨氏家风的开明。

由普通农家子变身少爷,杨度也是大笔田产的管理者。《日记》中提到了在杨家租种土地的黄姓、邓姓、胡姓、宋姓、李姓等多名佃夫,以及下田收割的仆人。古语所谓“耕读传家”,盖广有田产然后能读书之谓,这一点可从《日记》见其端倪。据杨云慧回忆,杨度童年时,还挽起裤脚跟着同龄的孩子田里跑,家里人告诉他:“这不是你干的事情,你不能去。”光绪二十六年(1900)七月下旬,在佣工们刈稻之际,杨度圈点完了清代严可均所编的《全上古文》。角色的转换使杨度对诸葛亮名篇中的“躬耕南亩”一语有新的认识:“合耕无牛,乃借四牛自往观耕,大有躬耕之乐。陶靖节诗‘在昔闻南亩,当年竟未践。屡空既有人,春兴岂自免。’则夫耕妇耨仍是虚辞。盖古今未有当年未践南亩,而中年能力作者。南阳躬耕,亦犹是也。”自称“瓶无储粟”的陶渊明实际上无需下田劳作。

在祭祀事务中,杨度是杨氏春秋两季家祭的主祭。杨瑞生官至总兵后,已达“大夫”级别,故杨氏于家祭规格颇有讲求。光绪二十三年(1897),杨度曾与八叔祖在流霞冲的家族飨堂,讨论为高祖光公修祠堂的礼制,杨度认为光公是杨瑞生的曾祖,故需循“大夫三庙”之礼。而在其他家族祭礼及官祭中所扮演的角色,也显示了杨度在乡绅中的地位。他曾先后为刘姓、李姓人家“题主”——按古时丧礼,逝者的神主须由有名望的士绅来题。至于在郭武壮祠的例祭中,他的角色尤显重要。按光绪《湘潭县志·郭松林传》,立于湘潭县城内、祭祀郭松林的郭武壮祠是敕建的官祠。光绪二十三年(1897)二月二十三日,郭武祠内官绅云集。这是郭氏的荣耀时刻,郭人漳为此忙里忙外:“郭氏众主人皆至,烟榻相望,葆生一人劳矣。”在此之前,受郭人漳之托,杨度在《会典》中查阅了相关祭仪。祭礼即将举行时,杨度不仅协助郭氏款待宾客,还为湘潭的陈姓知县代撰祭文。他两度为郭武壮祠撰书长联,其中一联颇能颂郭松林的功业勋名:“壁垒壮风云,至今海水群飞,古北长城思楚将;粉榆藉光宠,相望壶山一曲,湘南新庙配陶公。”

作为乡绅领袖,杨度对地方团练事务也有一番见解。自湘军兴起以来,“儒生将农民”模式大获成功,书生言兵在湖南蔚为风尚。作为知名湘将的直系亲属,杨度也以武略自命。在《日记》中,杨度盛赞王氏经学与《湘军志》的军事观点能“成一家之言”,也相信王氏“东南王气将兴”的预言。在给王闿运及其他同门的尺牍中,他甚至勾画着“川楚之交合,东南之势得”的前景,并煞有介事地申述了“练将不练兵”的团练观点:“度意欲以五百人三月一换,尽遣再募,一年而得二千人。三月之中,令宝生切实训练,其意不重练兵,而重求将,才具长短,心地狡朴,三月必可尽知。十中得一,三月而得五十人,一年而得二百人,天下有事,将此二百人者,尽为偏裨,立地招募,一呼成军。”按他的设想,湘潭办团练,应由郭人漳在招募的练勇中着力培养将才,一年之内即可训练出二百名领军之才。不过,他也认为王闿运“兵无所谓训练,要能驱市人使战”的观点陈义过高。按《湘绮楼日记》,二十多年前的同治十年(1871),王闿运赴京会试,策论的第四题是“练兵”,王氏竟以“练兵无益”为对。⑤杨度的练将观点与《日记》中提到的夏午彝(寿田)一致,按湖南省博物馆所藏夏寿田殿试卷,其中关于的军政的策论称“武功之本在于选将而已”。作为乡绅的杨度欲以湘人经略天下。庚子年的北方,八国联军攻破了山海关,霆军将领熊铁生回湘招募十五个营的消息在士绅中传开。此时的敌人,已不是洪杨的农民军,而是列强的现代化军队,以乡绅郭人漳为教官,就能在湘潭地方团练中收一年得二百名将兵人才的说法,其儿戏程度实不在王闿运之下。

诗文与碑帖鉴藏

对八代诗的标举、对宋学的痛诋,以及对“帝王学”的热衷,作为王闿运的文学、学术和经世观念,均为杨度所继承。杨度对汉魏八代诗派的追随始于少年,十八岁时,他曾代伯父作五古长篇酬答邓辅纶,诗称邓与王闿运并驾齐驱:“弱冠弄毫素,文思穷幽悠。湘潭王氏子,齐名骋南州。才慕杨刘辈,德准颜闵流。”⑥《日记》记载了王闿运的诗学诸说,比如“唐诗以李东川(李颀)最高”“高华、宽和、明丽、清劲,即韵、度、词、气”的宗旨,以及“以铺排为主,不求警策而必自然警动,此诣盖自陈思以后难言之,张华则不警动,陆机则显警策也”的八代诗评。《日记》推王闿运与杜甫、李白鼎足而三:“杜、李、王可以鼎足而立,王学《楚辞》颇肖。”对王氏的景仰之情见于字里行间。杨度颇以得王闿运青睐为幸。光绪二十五年(1899)正月初二,杨度往王宅拜年,听老师谈少年事,论文竟日,晚间二人又同榻而卧;杨度诚服于王氏“宁为明七子,不为苏、黄”之说,而“憬然有所通解”,称“可与蔡邕倒屣同为美谈”。

杨度『至道无难』行书立轴 湖南省博物馆藏

杨度对唐宋八大家的鄙薄大有王闿运声气:“偶阅八家文,真乃儿戏,余幼时甚能此,以学时文则妙尔。欧、苏之徒,造诣如此,遂至于今。归、方辈出,毕生致力,亦为名家,真乃可怪。”与八股时文拉开距离,杨度的举业已大部荒废。光绪二十四年(1898),杨度赴京会试,因“三年不作八股”,于是“避生就熟,三艺均以骈文了之”,犯了科场三艺不可全散或全骈的大忌。其名士风度直追同治十年的王闿运,那一年,会试题纸上有五道策论,王氏“五问乃以骈体敷衍了之”。

有王闿运开宗于前,王门后学也跃跃欲试。光绪二十三年《日记》载程戟传(名崇信)提议与杨度等人自立为“后五子”。在此之前,除有其师王闿运等人在长沙城南书院结社为“湘中五子”(其余四子为李寿蓉、龙汝霖、邓辅纶、邓绎),还有上辈的“湘中六名士”(何绍基、魏源、杨彝珍、邹汉勋、杨季鸾、刘蓉)之目。《日记》称“彼时易于立名”,纯是王闿运语气。《日记》中,程戟传与杨度论诗称陆机《豫章行》一诗有曹植诗中所无的“幽怨”,杨度写道:“湘绮诗亦时有之,不遇之故也。”

除在诗文方面与王闿运同声气,杨度对于王氏的读书、治学方法也亦步亦趋。王代功《湘绮府君年谱》称:“(府君)日必抄书,道途寒暑不少辍,五十年中书字以万万计,盖自二千年以来抄录之勤,未有盛于府君者。”⑦从《日记》可见,杨度也以抄书为日课,只不过间断颇多,终究不及王闿运的恒心与毅力。因勤于运笔,王闿运有着日书数千言的书写速度,而青年杨度有过之而无不及,按光绪二十六年(1900)八月十九《日记》,是日杨度抄录朱一新《无邪堂问答》至近两万字。就杨度的书法功课而言,主要有两项:写大卷和临帖。大卷是科举考试的答卷楷法,以乌、方、光为式,按《日记》,杨度的大卷功课每天约写两开,偶尔多至六开。至于临帖,日课在百字至两百字之间,在《日记》所及的年份,他主要临写颜体楷书,间或涉猎北碑。从湖南省博物馆所藏夏寿田殿试卷的颜体风格可知,写大卷与临颜,均是应试功课。“修名未立”的杨度自然也在这种风气之中,毕竟,他参加过四次会试(包括《日记》所记的戊戌科)均落第。《日记》有通临《郑文公碑》的记载,在杨度而言属更个人化的艺术趣味。现存的杨度作品中有隶书,以及结体宽博、结合碑帖笔法的行书,可见对碑学浸淫之深。

篆书是王门师弟的功课,王闿运、夏寿田等均擅玉箸篆,《日记》称王闿运的第六女王慈也能篆:“少姬归,云衡阳程家请作寿文,六小姐篆书以为王家二抄,亦美事也。”王杨联姻后,王家“女送者礼”中就有“陈墨及六小姐篆屏”。只不过,王闿运所致力者在于经学,于小学并不甚措意,他曾说:“说经以说字为贵,而非识《说文解字》之字为贵”“文不取裁放古则亡法,文而毕摹乎古则亡意。”⑧有清一代,湖南并无知名朴学家,王闿运对清儒的攻击颇显狂诞,有强为新说之嫌:“余自弱冠,始比学僮,讽诵九千。察其恉谊,乃知承学之士,未达六书,以事意为字形,误转注为虚用。且许虽博访,未求理董,至其释‘帝’从刺,畏鬼如虎,显违经训,殆等俳谐。马头四羊,犹愈于此。”⑨《日记》记载了王闿运的六书新见:“小学六书,先有指事,而象形、会意、形声、转注、假借。”杨度则认为“(《说文》)声必兼义,未能尽通”,对段玉裁《说文解字注》“声中有义”之说颇有所疑。

长期游离于清代朴学潮流之外的湖南,至晚清,作为艺事的碑学风气渐浓。杨度认为:“北碑分四派:《嵩高灵庙碑》《晖福寺碑》《皇甫麟墓志》《吕望词碑》;别派四种:《龙藏寺碑》《隽修罗碑》《朱君山碑》《曹子建碑》。”他将《嵩高灵庙碑》等视为北碑四派的代表,语涉凿空;至于“别派四种”罗列的四碑,则系袭康有为旧说,《广艺舟双楫》称,此四碑为魏碑之外的齐、周、隋新体。这段文字表明,自光绪十七年(1891)至光绪二十四年(1898)间先后十八次刊刻的《广艺舟双楫》已为其时湖南士绅所熟知。此时的杨度,于碑版见闻尚狭,故而也格外用功于此。按《日记》,他于光绪二十五年(1899)正月二十六日,“撰《金石文编目录》成”,另从明代冯惟讷的《古诗纪》中录入了《岣嵝碑》和《石鼓文》碑文;他亦接受了康有为碑学以先秦至隋断代的概念,从这一年的四月十一日起抄录《金石文编》:“文起伏戏钱文,止于隋。”“伏戏钱文”即“伏羲钱”铸币文字,按明代朱健《古今治平略》:“伏羲氏聚天下之铜,以为棘币,而钱币自此始矣。”按《日记》推测,此《金石文编》当系杨度自辑。另外,此时他的手头可能尚无王昶《金石萃编》那样的金石学名著,否则无需从《古诗纪》录入两古碑。

在金石书画方面,湘潭的军功之家颇有收藏。《日记》除提到杨宗彝旧藏书画,“晒碑帖”,及王代懿来借隶碑等事外,还称从外舅处获赠宋拓《峄山碑》,这通拓片后有徐铉弟子郑文宝题跋,跋文有“(徐铉)耽玉箸,晚获此碑”等语。而在光绪二十三年(1897),杨度观览了郭人凯(兰生)所藏的秦《峄山碑》和汉《华山碑》,以及时人临汉隶三十一种。郭氏为督抚之家,碑版收藏颇富。《日记》所记碑刻可称流传有绪者,当属杨度妻舅黄兰生所藏《华山碑》,上有郭宗昌、梁尔升、朱筠、梁章钜四人题跋。杨度推测,此拓可能系岳父黄润珂(1842——1887)在福建治军时得自福建长乐人梁章钜家,梁氏曾任江苏巡抚,后被抄家。

《日记》提到的藏家还有受知于湖南巡抚陈宝箴、其时主管湖南矿务的湘潭人梁焕奎(1868——1931,字璧垣)。光绪二十二年(1896),杨度偕郭人漳等人“至璧垣家,见周象予所藏包慎伯行书,王鉴画,钱献之、桂慰谷隶书,皆妙品也。”梁璧垣藏有清初钱坫、桂馥的隶书,包世臣的行书以及清初“四王”之一王鉴的画作,这些名家作品在当时湖南已属难得。另按《日记》,碑拓在当时的长沙、湘潭一带颇有市场,而杨度有着意访求,光绪二十五年(1899)年三月十日,张正旸将一名碑帖贩子领至杨家:“正旸携买《爨鲍子碑》(当为《爨宝子碑》)人来,云偷于李梅痴家,乃伪言也。”杨度与李瑞清(梅痴)相熟,而碑贩子称此碑系从李家偷出,故为杨度所疑。《日记》还称:“(黄兰生)言欲印照《华山碑》,须数十元,不为贵也。”黄兰生当时有意印制《华山碑》珂罗版,以复制品牟利。

但玩好并不是杨度艺文世界的重点。晚清,湖南地方的学风处在新旧更替中。甲午战后,在长沙倡导新学的还有谭嗣同、唐才常等人在长沙发起“南学会”,延请举人皮锡瑞担任主讲,其学术宗旨在于谋求地方自治。此外,由熊希龄主持的时务学堂在长沙城内的小东街开讲。在长沙,杨度与前来担任中文教习的梁启超展开了激烈辩论。

戊戌年的北京也风诡云谲。会试南归,杨度在汉口顺道往河南南阳镇看望伯父杨玉书。杨玉书在京中的探报带来了“戊戌六君子”喋血菜市口的消息,杨度在深夜写道:“复冗员、闭言路、复时文,又不如新政矣。波澜反覆,是非皆无可言。”此时的杨度,尽管认为梁启超“年少才美,乃以《春秋》骗钱”,康有为“其才足以辨伪经,其识不足以治真经”,但也并非王闿运那样的老派人物。《日记》抄录过长沙时务学堂出版的《时务报》中清政府财政的详细数据,以及当时主张新学的湖南学政江标的《灵鹣阁丛书》中的内容,尤为注意其中关于西北和东北地理沿革的记述。而在朱一新《无邪堂答问》中抄录的近两万字中,除了关于世界地理、西来宗教的古今文献,还包括对重、化、电、光等西学内容。杨度还开始学习英文,分别练习过英文字母的“小楷”“小草”和“大草”字体。以上数端,可见出杨度艺文世界的知识更新。六年后,他在东京创办《中国新报》,发表著名的“金铁主义说”,其金铁(经济和军事)强国思想当萌芽于此时。

注释

①北京市档案馆编:《杨度日记》,新华出版社2001年版。

②杨云慧著:《从保皇派到秘密党人——回忆我的父亲杨度》,上海文化出版社1987年版,第7页。

③[清]王闿运著:《湘绮楼诗文集》第五册,岳麓书社2008年版,第69页;王闿运著、马积高主编、吴容甫点校:《湘绮楼日记》,岳麓书社1997年版,第2842页。

④王闿运著、马积高主编、吴容甫点校:《湘绮楼日记》,岳麓书社1997年版,第2040页。

⑤王闿运著、马积高主编、吴容甫点校:《湘绮楼日记》,岳麓书社1997年版,第194页。

⑥杨度:《酬邓先生辅轮客汴返宁道中留别一首》//刘晴波主编《杨度集》,湖南人民出版社2008年版,第1页。

⑦王五云主编,王代功述:《清王湘绮先生闿运年谱》,台湾商务印书馆1978年版,第21页。

⑧赵尔巽等撰:《清史稿》卷四百八十二,中华书局1998年版,第13300页。

⑨[清]王闿运撰、马积高主编:《湘绮楼文集》,岳麓书社2008年版,第71页。