前路接骨板联合单枚和多枚后柱螺钉治疗髋臼双柱骨折的疗效比较

王朝晖,曹书杰,刘建伟,赵快平,唐艳平,张亮

(南华大学衡阳医学院附属郴州医院创伤骨科,湖南 郴州 423000)

双柱骨折是最常见的复杂髋臼骨折,约占髋臼骨折的20%,属高能量损伤所致的负重关节内骨折,此时髋臼呈漂浮状态,极不稳定,牵引等保守治疗难以获得理想的二次匹配,臼顶区域的高应力状态,极易继发创伤性关节炎和股骨头无菌性坏死,手术治疗依然是髋臼双柱骨折治疗的金标准[1]。生物力学及临床研究发现前柱接骨板联合后柱通道拉力螺钉固定是治疗髋臼双柱骨折的理想方法,通常采用髂腹股沟及其改良入路、Stoppa及其改良入路、腹直肌外侧(旁)入路等单一前入路即可完成,较传统前后联合入路明显微创,近年来已成为髋臼双柱骨折最常用的手术方式[2-4],结合3D打印等数字骨科技术,预塑形接骨板联合后柱螺钉固定,可使复杂的髋臼骨折获得更加安全、直观、快速、精准的复位固定[5-6]。由于后柱骨折往往同时存在平行和旋转移位,生物力学研究显示多枚后柱螺钉力学稳定性优于单枚后柱螺钉,但关于两者的临床应用比较还未见报道。本研究回顾性分析2016年1月至2022年6月南华大学衡阳医学院附属郴州医院收治的33例髋臼双柱骨折病例,均采取单一髂腹股沟入路或腹直肌外侧入路以预塑形接骨板联合单枚或多枚后柱螺钉内固定治疗,对顺行单枚和多枚后柱螺钉临床疗效进行对比分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入及排除标准 纳入标准:(1)同意前入路接骨板联合后柱螺钉固定手术治疗的髋臼双柱骨折者;(2)年龄≥14岁者。排除标准:(1)合并坐骨神经损伤、髋臼后壁骨折、明显骨痂形成的陈旧性骨折等不适合单一前入路处理的患者;(2)病理性骨折;(3)无手术指征者;(4)不接受本手术方案者。本研究通过医院伦理委员会批准。

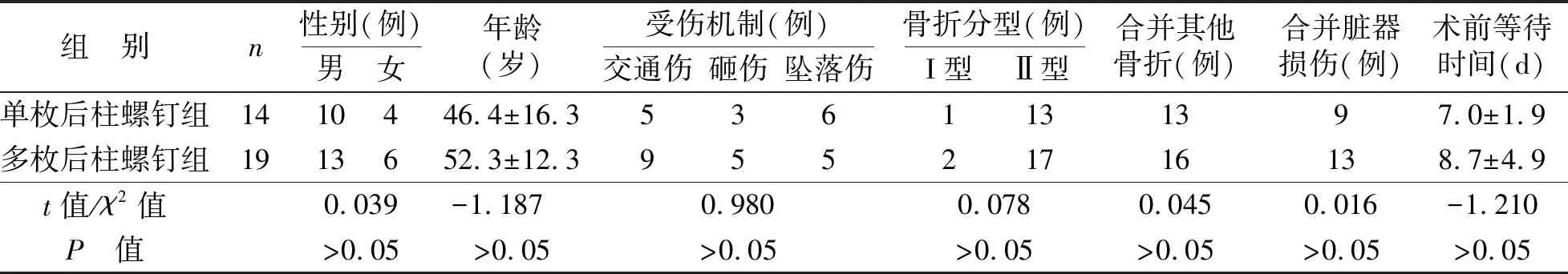

1.2 一般资料 本研究共纳入患者33例,其中男23例,女10例;年龄18~72岁,平均(49.8±14.2)岁。根据Pierannunzi等[7]髋臼双柱骨折标准分型,Ⅰ型3例,Ⅱ型30例;均为闭合性骨折,其中32例新鲜骨折,1例陈旧性骨折;致伤原因:交通事故伤14例,高处坠落伤11例,重物砸伤8例。受伤到手术时间4~26 d,平均(8.0±3.9) d。合并四肢、脊柱等其他部位骨折29例,合并颅脑损伤、肺挫伤、消化及泌尿系统损伤22例。所有病例均经单一髂腹股沟入路或腹直肌外侧入路以预塑形接骨板联合后柱螺钉内固定治疗,其中单枚后柱螺钉组14例,多枚后柱螺钉组19例。两组患者在性别、年龄、受伤机制、骨折分型、合并损伤及术前等待时间等方面比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性(见表1)。

表1 两组患者术前一般情况比较

1.3 治疗方法

1.3.1 术前处理 入院后视合并损伤具体情况由相关科室协助急诊或限期处理。常规行患侧下肢骨牵引,生命体征平稳后计划髋臼骨折手术治疗,其他需手术处理的骨折视患者病情同期或分期处理。所有病例均行彩超检查评估下肢深静脉情况,行X线片及CT扫描三维重建检查确认为髋臼双柱骨折,剔除其中伴有明显移位后壁骨折的患者。通过MIMICS软件重建髋臼骨折三维模型,利用数字技术3D打印真实大小骨盆模型及健侧镜面模型,术前利用模型模拟手术和预塑形接骨板。

1.3.2 手术方法 采取全身麻醉,漂浮体位消毒铺单后取仰卧位。经腹直肌外侧入路或髂腹股沟入路常规分离建立各手术窗,遵循“由近端向远端,先前柱再后柱”的顺序进行髋臼双柱骨折的复位固定[7-8]。先分离显露前柱及髂骨翼骨折,向外牵引复位中心脱位的股骨头,复位前柱骨折,接骨板固定,注意沿骨盆缘放置的预塑形接骨板,暂时只在接骨板远离后柱及四边体的两侧以螺钉固定,以免影响到后续的后柱及四边体骨折复位。再分离显露后柱及四边体骨折,髂腹股沟入路中术者用手指触摸后柱及四边体,腹直肌外侧入路中术者可直视下操作显露后柱和四边体,后柱及四边体骨折在助手徒手牵引或经大转子骨牵引下以顶棒、骨盆复位钳或提拉钩复位,多枚克氏针临时固定。在手指触摸后柱及四边体的解剖标志引导下置入后柱通道螺钉导针,经前后位、髂骨斜位、闭孔斜位透视确认骨折复位情况及后柱通道螺钉导针位置[9]。再顺行以单枚直径7.3 mm空心加压后柱通道螺钉或单枚直径7.3 mm空心加压后柱通道螺钉联合1~3枚直径3.5 mm后柱螺钉固定后柱骨折,后柱螺钉应用视术前CT所示后柱螺钉通道大小、术中骨折复位后的稳定性及骨质疏松情况决定,后柱螺钉采取经接骨板或接骨板外固定。再次经前后位、髂骨斜位、闭孔斜位透视确认骨折复位固定满意后,冲洗,放置负压引流管,缝合关闭切口。术中采用自体血回输技术。

1.4 术后处理 记录手术时间、术中出血、术中透视时间、并发症及骨折愈合时间。围术期应用低分子肝素钠防深静脉血栓,术后至少持续10 d。术前30 min及术后预防性应用抗生素48 h,术后1~2 d拔除引流管。麻醉清醒后即进行下肢主被动功能锻炼。术后1周内拍摄患髋前后位、髂骨斜位、闭孔斜位X线片,部分病例复查CT扫描三维重建。术后前3个月每月门诊复查X线片了解骨折愈合情况并指导功能锻炼,骨折愈合后每半年复查X线片。

1.5 疗效评估 髋臼骨折复位质量采用Matta标准评估[10],测量骨折块分离最大距离。优(解剖复位):移位<1 mm;良:移位1~3 mm;差:移位>3 mm。末次随访髋关节功能以改良的Merle D’Aubigne和Postel评分系统评估:疼痛程度2~6分,行走能力1~6分,运动范围1~6分。优18分,良15~17分,可13~14分,差<13分。

2 结 果

所有病例均经单一前入路完成手术,单枚后柱螺钉固定14例(髂腹股沟入路9例,腹直肌外侧入路5例);多枚后柱螺钉固定19例(髂腹股沟入路11例,腹直肌外侧入路8例),其中2枚后柱螺钉固定3例,3枚后柱螺钉固定9例,4枚后柱螺钉固定7例。

所有患者均获随访,随访时间8~34个月,平均(10.3±4.5)个月;骨折均愈合,愈合时间10~21周,平均(15.3±2.6)周。多枚后柱螺钉组手术时间、术中出血及透视时间显著大于单枚后柱螺钉组(P<0.05),两组骨折愈合时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。骨折复位质量:单枚后柱螺钉组优3例,良9例,差2例,优良率85.7%;多枚后柱螺钉组优13例,良5例,差1例,优良率94.7%;两组骨折复位优良率比较差异无统计学意义(P>0.05),但多枚后柱螺钉组骨折解剖复位率(68.4%)显著高于单枚后柱螺钉组(21.4%)(P<0.05)。髋关节功能评估:单枚后柱螺钉组优4例,良8例,可2例,优良率85.7%;多枚后柱螺钉组优7例,良9例,可3例,优良率84.2%,两组差异无统计学意义(χ2=0.650,P>0.05,见表2)。髂腹股沟入路深静脉血栓1例,经导管溶栓取栓后恢复正常;股外侧皮神经牵拉损伤3例。腹直肌外侧入路术中腹膜外分离时腹膜撕裂1例,予以缝合;1例术后出现深部感染,经1次扩创冲洗引流联合敏感抗生素治疗后愈合。无腹股沟疝、复位丢失、内固定失效、螺钉穿入髋关节腔、坐骨神经损伤、髋关节创伤性骨关节炎等发生。

表2 两组患者手术情况比较

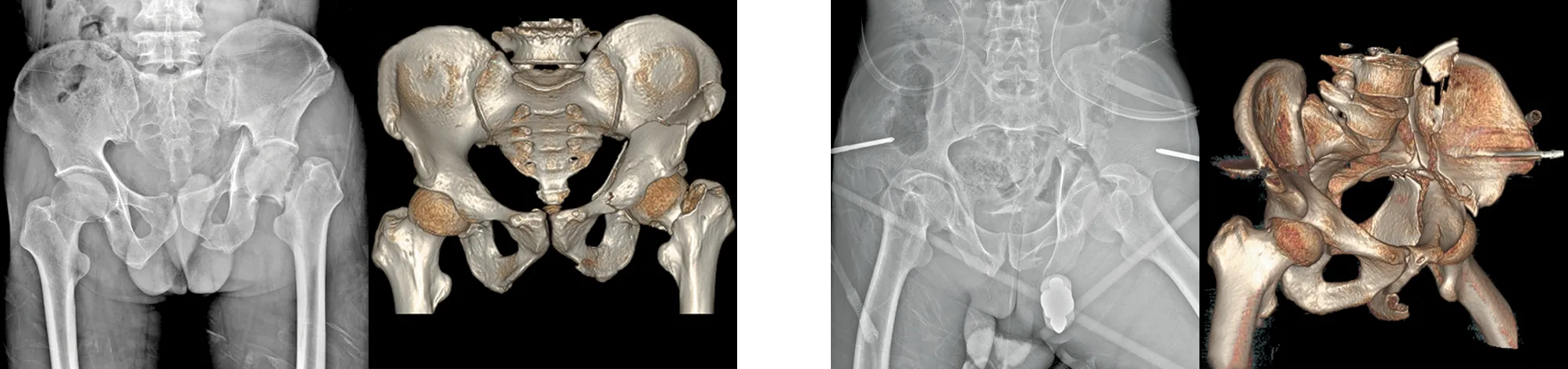

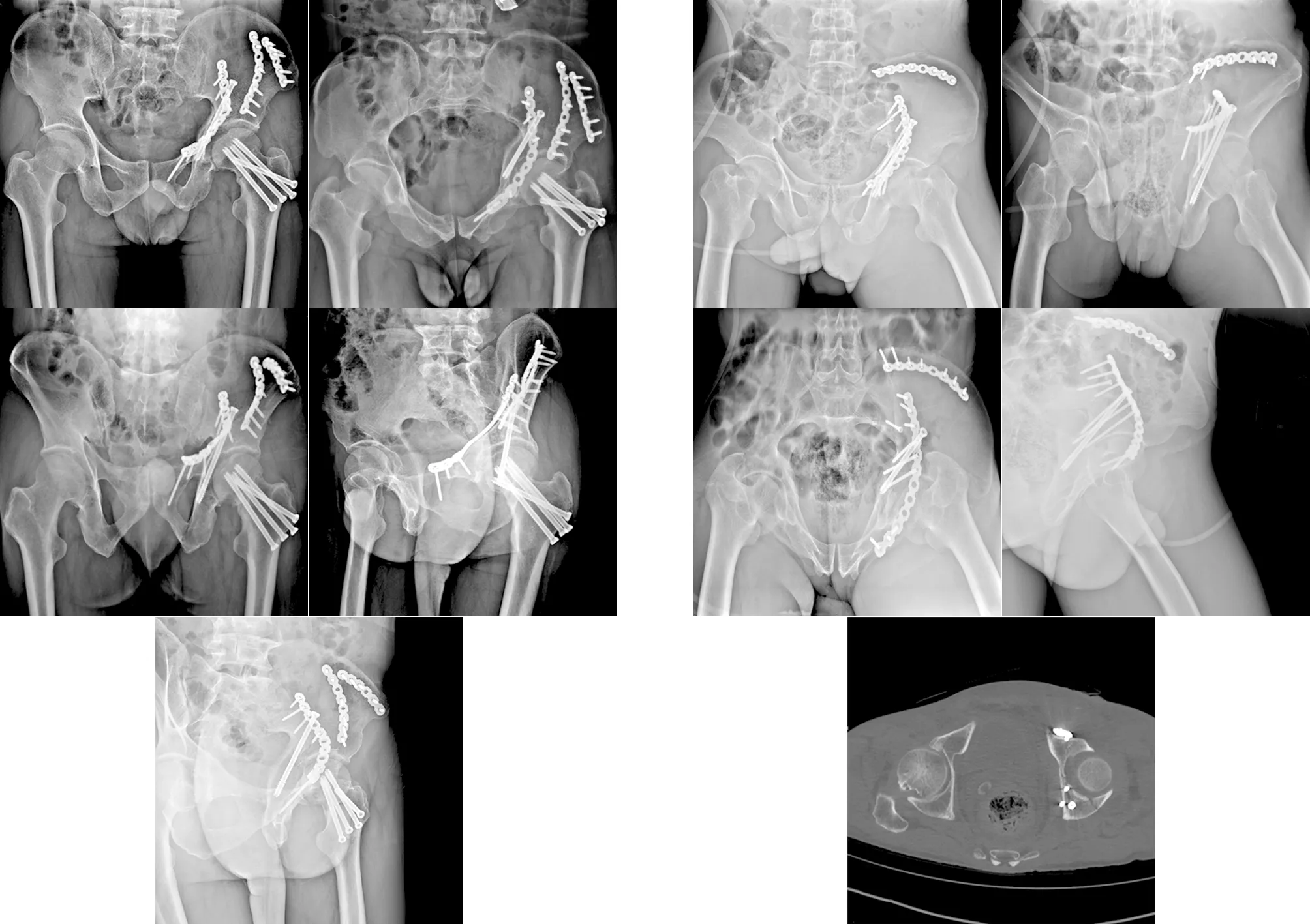

典型病例一为48岁男性患者,“高处坠落伤致左髋部疼痛、肿胀、活动障碍”入院。入院诊断:左髋臼双柱骨折,左股骨颈骨折。伤后5 d手术,先牵引闭合复位固定左股骨颈骨折,再经髂腹股沟入路行左髋臼骨折开放复位前柱接骨板加后柱1枚螺钉固定,术后4个月髋臼骨折愈合。手术前后影像学资料见图1~2。

图1 术前X线片及CT三维重建示左髋臼双柱骨折合并同侧股骨颈骨折 图3 术前X线片及CT三维重建示左髋臼双柱骨折

图2 术后4个月X线片示左髋臼骨折复位优,骨折已愈合 图4 术后1周X线片及CT示骨折复位优

典型病例二为42岁男性患者,“交通事故伤致左髋部疼痛、肿胀、活动障碍”入院。入院诊断:左髋臼双柱骨折,外院予以支架外固定,伤后6 d因迟发性消化道破裂穿孔弥漫性腹膜炎行开腹探查发现小肠多发穿孔,予以回肠侧侧吻合;伤后12 d经髂腹股沟入路行左髋臼骨折开放复位前柱接骨板加后柱4枚螺钉固定。术后恢复好,髋关节功能满意。手术前后影像学资料见图3~4。

3 讨 论

髋臼双柱骨折是最常见的髋臼复杂骨折,骨折线源自多平面,使得整个髋臼结构完全脱离于后方的骶髂关节,呈漂浮状,极不稳定,平行和旋转移位在前后柱中往往同时存在。髋臼骨折理想的解剖复位和稳定固定是避免继发复位丢失和骨关节炎的重要举措[11]。

手术入路选择是髋臼双柱骨折术前计划中极其重要的一环,关系到骨折暴露和复位固定实施难易程度和质量。由于髋臼双柱骨折移位往往以前柱为主,后柱移位常常是伴随前柱产生,一旦前入路复位固定臼顶和前柱,后柱一般可自行复位或经前入路简单牵拉钳夹即可复位,绝大部分髋臼双柱骨折均可以通过单一前入路完成骨折的复位固定,髂腹股沟入路、Stoppa入路、腹直肌外侧(旁)入路是常用的前入路,与传统经典的前后联合入路相比,前入路可明显减少创伤、出血、手术时间及并发症的发生[12-13]。曹奇勇等[14]在前瞻性对比研究腹直肌旁入路与髂腹股沟入路前柱钢板联合后柱螺钉内固定治疗髋臼骨折中发现,采取腹直肌旁入路骨折复位优良率为91.9%,采取髂腹股沟入路优良率为78.4%,两者差异无统计学意义。本研究33例患者,通过数字技术辅助单一前入路进行髋臼双柱骨折复位固定,其中16例获得解剖复位,14例获得良好复位,优良率达90.9%。

髋臼双柱骨折前柱通常以接骨板固定,后柱可以接骨板和/或通道螺钉固定。李亚光等[15]对髋臼后柱顺行骨通道螺钉固定进行有限元分析发现,载荷下后柱几何钉道螺钉应力集中大于自由钉道螺钉,但位移较小,认为几何钉道是顺行髋臼后柱螺钉置入的最佳骨通道。曹烈虎等[16]利用实体骨盆标本制作“T”型骨折模型,对比分析前柱钢板联合后柱拉力螺钉固定和双柱钢板固定两种内固定方式的力学性能,发现两组内固定的剪切刚度相似,其髋臼骨折线的纵向移位在不同生理载荷加载下均未超过1 mm,认为前柱钢板联合后柱拉力螺钉固定复杂髋臼骨折其力学稳定性与传统双柱钢板固定相似,而在前柱加后半横型髋臼骨折生物力学研究中也得出同样结果,可靠的力学性能,加之其临床应用较传统前后联合入路微创,使其成为传统双柱钢板内固定最有吸引力的替代方案[17]。

黄进成等[18]利用有限元建模软件对治疗髋臼双柱骨折的三种内固定方式进行有限元分析,发现各种步态下骨折线的位移,双柱钛板固定>单纯前路特殊塑形钛板加方形区螺钉固定>前路特殊塑形钛板加方形区螺钉联合后柱拉力螺钉固定,提示前路特殊塑形钛板加方形区螺钉联合后柱拉力螺钉这种内固定方式,力学稳定性更佳。Pohlemann等[13]通过比较研究老年人常见髋臼骨折不同固定方式的力学稳定性发现,3枚关节周围长螺钉联合锁定重建钢板固定后其髋臼四边体骨折移位,较1枚关节周围长螺钉联合锁定重建钢板固定明显要小,提示这种组合的力学稳定性更好。Wu等[3,19]报道对累及四边体的髋臼双柱骨折,采取单一髂腹股沟入路,以四边体动态前路接骨板-螺钉系统治疗,其中多枚平行于四边体表面放置的螺钉对后柱及四边体形成的“竹筏”样固定方式,能提供多点弹性支撑和固定,其中应用3D打印个性化四边体动态前路接骨板-螺钉系统治疗的骨折解剖复位率为65%。本研究中部分病例采取的在沿骨盆缘预塑形接骨板联合单枚后柱通道螺钉固定基础上,加用1~3枚后柱随意螺钉这种力学性能更佳的框架式固定模式,是在上述生物力学研究基础上,对常用的前柱接骨板联合单枚后柱通道螺钉固定方式的改良,类似于上述的“竹筏”样固定方式。临床影像与功能评估发现单枚后柱螺钉组骨折复位优良率85.7%,多枚后柱螺钉组骨折复位优良率94.7%,末次随访髋关节功能单枚后柱螺钉组优良率85.7%,多枚后柱螺钉组优良率84.2%,两组间比较差异均无统计学意义。尽管两组骨折复位质量优良率差异无统计学意义,但多枚后柱螺钉组骨折复位优秀率(解剖复位率)与Wu等[19]报道的类似,达68.4%,明显高于单枚后柱螺钉组,认为其主要原理与黄进成等[18]观点类似,在后柱通道拉力螺钉对后柱的提拉作用阻止向下移位的同时,后柱四边体随意螺钉的动态扭矩力又可阻挡后柱四边体向内移位,从而与单枚后柱通道拉力螺钉固定相比可获得更强的抗平行和旋转移位的力学稳定,尤其适用于老年骨质疏松者以及后柱移位较大者,能更好地维持骨折复位,避免继发复位丢失。

综上所述,前入路预塑形接骨板联合顺行单枚或多枚后柱螺钉治疗髋臼双柱骨折均可获得满意的疗效,尽管置入多枚后柱螺钉其手术时间、术中出血及透视时间要明显大于单枚后柱螺钉,但多枚后柱螺钉可以获得更好的复位固定,推荐用于老年骨质疏松者以及后柱移位较大者。本研究病例数尚不足,两组内包含髂腹股沟入路和腹直肌外侧入路占比并不一致,仍有待进一步对比观察。