膝关节镜术后复杂发热1例报道及文献复习

李世宏,余慧敏,李剑,龙世伟,盛珺,王财儒,尹力,王维,陈松,郑伟,谢庆云*

(1.中国人民解放军西部战区总医院骨科,四川 成都 610083;2.西南交通大学医学院,四川 成都 610031)

药物热是指在治疗过程中,在其他原因无法阐明发热原因的基础上,最后考虑药物所致发热[1],一般在给药后出现,停药或减量后消失,同时临床上的药物热暂时没有发现特异性[2]。哌拉西林他唑巴坦钠是一种β-内酰胺酶抑制剂和青霉素类组成的复方抗菌药[3],因其抗菌性能好、抗菌谱广,广泛用于临床。近年来随着革兰阳性菌感染比例的上升,万古霉素作为糖肽类抗生素,主要是通过破坏细胞壁的合成消灭细菌,因而它的疗效也得到了肯定。2022年5月中国人民解放军西部战区总医院收治1例膝关节镜下前交叉韧带重建术后复杂发热患者,前期发热考虑血肿吸收热,后期发热考虑药物热,并回顾了相关文献,希望为临床及时诊断、合理使用药物提供参考,现报告如下。

1 病历资料

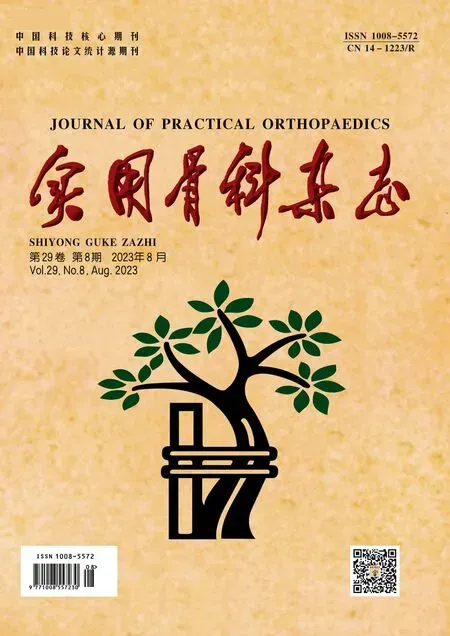

23岁男性患者,因“训练伤致左膝反复疼痛1年余”入院。入院查体:体温36.3 ℃,左膝无肿胀,皮温不高,内侧关节间隙后方压痛,左膝浮髌试验(-),过伸试验(-),过屈试验(+),麦氏试验(+),前抽屉试验(+),轴移试验(+),Lachman试验(+),后抽屉试验(-),侧方应力试验(-),左膝关节活动度未受限,屈伸活动时无弹响。术前血常规、尿常规、粪便常规、生化、凝血等实验室检查以及心电图、胸部X线片无异常。入院诊断:左膝前交叉韧带损伤、左膝半月板损伤(见图1)。

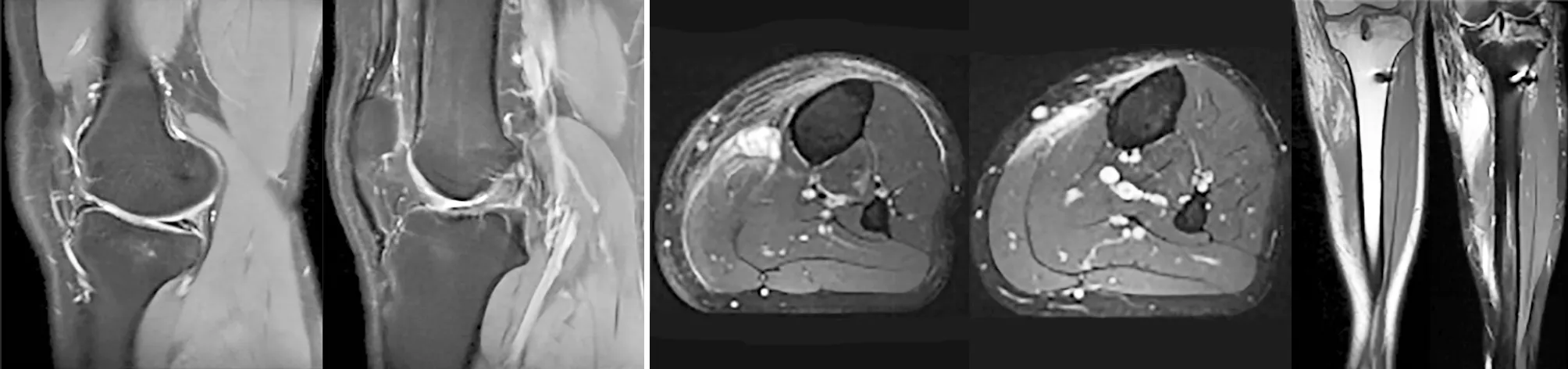

图1 术前MRI示左膝半月板损伤、前交叉韧带损伤 图2 术后MRI提示小腿上段前外侧血肿

患者在全麻下行“左膝关节镜检查、内侧半月板缝合、前交叉韧带重建术”(见图2)。术中出血约50 mL,术后采用镇痛氟比洛芬酯注射液(75 mg,静脉滴注,每12 h 1次),抗生素头孢唑林钠(2 g,静脉滴注,每12 h 1次)。术后3 d内持续低度热,体温集中在37.3~37.5 ℃,切口可见稍红肿,未见明显渗液,小腿前外侧红肿,皮温较高,C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)52.67 mg/L(正常值:0~3 mg/L),白细胞计数(white blood cell count,WBC)10.07×109/L(正常值:3.5×109~9.5×109/L),中性粒细胞百分比70.3%(正常值:40%~75%)。术后3 d临床药学科会诊后,抗生素调整为头孢曲松钠(2 g,静脉滴注,每12 h 1次)。3~6 d后体温集中在37.4~38.5 ℃,手术切口上段稍红肿、渗液,CRP 57.74 mg/L,血沉(erythrocyte sedimentation rate,ESR)30.0 mm/h(正常值:0~21 mm/h),降钙素原0.07 ng/mL(正常值:0~0.05 ng/mL),WBC 13.18×109/L,中性粒细胞百分比78.0%,留取切口渗液送细菌涂片及培养(结果为阴性)。请临床药学科会诊后,抗生素调整为哌拉西林他唑巴坦钠(4.5 g,静脉滴注,每8 h 1次)和磺胺甲噁唑(0.96 g,口服,每天2次)。

术后7~12 d,体温波动在37.1~37.9 ℃,左小腿中上段仍有疼痛,触之无明显波动感,皮温稍高,左小腿MRI示:左小腿中上段内前缘软组织肿胀、积液,WBC 11.26×109/L,中性粒细胞百分比73.3%,CRP 32.16 mg/L,ESR 34.0 mm/h,请临床药学科会诊后,停用磺胺甲噁唑,调整为万古霉素(1 g,静脉滴注,每12 h 1次)和哌拉西林他唑巴坦钠(4.5 g,静脉滴注,每8 h 1次),超声引导下左小腿肿胀最明显处穿刺抽出约3 mL浓稠血性液体,留取标本送细菌涂片及培养(结果阴性)。

术后13~18 d,体温正常,切口无红肿及渗液,完全愈合,小腿上端无红肿,皮温正常,触之无波动感,既往多次留取切口标本细菌涂片及细菌培养结果均为阴性,血液细菌培养阴性,术后第18 d CRP 8.75 mg/L,ESR 10.0 mm/h,WBC 9.64×109/L,中性粒细胞百分比68.5%。调整抗生素为万古霉素(1 g静脉滴注,每8 h 1次)和哌拉西林他唑巴坦钠(4.5 g,静脉滴注,每8 h 1次)。予以拆除切口缝线。

术后19 d体温开始升高,术后24 d最高体温达40.0 ℃,切口已愈合,小腿上端无红肿,皮温正常,触之无波动感,二便及呼吸道病原学检测阴性,结核抗体IgG抗体阴性,结核感染T细胞γ干扰素释放实验阴性,血液细菌培养阴性,抗链球菌溶血素29.7 IU/mL(正常值:0~200 IU/mL),CRP 31.30 mg/L,ESR 6.0 mm/h,降钙素原0.55 ng/mL,WBC 2.44×109/L,中性粒细胞百分比32.0%,谷丙转氨酶145.1 IU/L(正常值:9~60 IU/L),谷草转氨酶94.0 IU/L(正常值:15~45 IU/L)。胸部CT及左小腿MRI未见明显异常。临床药学科会诊认为:(1)多次留取标本细菌均为阴性,血液细菌培养阴性,且排除结核、上呼吸道感染及尿路感染等情况;(2)切口已完全愈合,切口处无红肿及压痛,皮温正常,触之无波动感;(3)患者目前症状主要是发热,同时出现白细胞降低及肝损害,考虑抗生素所致可能性大。综合以上考虑,停用所有抗生素,予以保肝(甘草酸二铵肠溶胶囊150 mg,口服,每天2次;多烯磷脂酰胆碱胶囊456 mg,口服,每天3次)、退热(柴胡注射液4 mL,肌肉注射;布洛芬混悬液2 mL,分次口服),翌日体温恢复正常。

术后30 d,患者体温正常,谷丙转氨酶114.1 IU/L,谷草转氨酶65.1 IU/L,降钙素原0.07 ng/mL,WBC 5.68×109/L,中性粒细胞百分比54.1%,CRP 5.39 mg/L,ESR 2.0 mm/h,继续予以保肝,指导功能锻炼,办理出院。

2 讨 论

患者术后1 d即开始出现低度热,此后11 d内间断发热,先后使用抗生素:头孢唑林钠、头孢曲松钠、磺胺甲噁唑、哌拉西林他唑巴坦钠,切口未见明显渗出及红肿,左小腿中上段触之疼痛,无明显波动感,皮温稍高,发热集中在低度热及中度热,查血炎症指标不同程度上升,结合小腿MRI及B超,小腿上段血肿形成可能性大,患者前期发热原因倾向于血肿吸收热。局部血肿会刺激组织产生炎症反应,白细胞介素、肿瘤坏死因子等释放,使患者体温升高[4-5]。术后13~18 d,体温正常,切口完全愈合,小腿上端无红肿,皮温正常,考虑血肿完全吸收,无致热源。术后19 d开始,患者体温开始升高,术后24 d最高体温40 ℃,伴有肝损害、白细胞减少,抗生素方案:哌拉西林他唑巴坦钠+万古霉素,广泛全身筛查,未发现明显致热源,经综合分析考虑药物性发热,伴有肝损害、白细胞及中心粒细胞减少,停药后以上症状消失,进一步验证以上想法[6]。本例患者术后体温、WBC、中性粒细胞、CRP及ESR变化见图3~7。

图3 术后体温变化 图4 术后WBC变化 图5 术后中性粒细胞变化 图6 术后CRP变化 图7 术后ESR变化

目前已有临床病例在使用哌拉西林他唑巴坦钠后出现发热[7],也有报导使用万古霉素治疗时,出现发热和中性粒细胞减少、皮疹,停用万古霉素后,这些症状消退[8]。目前药物热的作用机制还不明确,可能的解释是超敏反应和免疫介导反应[7],一种可能的原因是药物或代谢物首先与宿主蛋白结合,形成一种药物-蛋白质复合物,充当抗原,然后针对该抗原形成抗体,然后抗原-抗体免疫复合物介导补体激活,导致中性粒细胞的破坏[9]。这会导致中性粒细胞减少,从而使淋巴细胞敏感并释放致热物质,临床表现为发热[10]。有研究发现,万古霉素致肝损害可能与患者年龄、药物用法及用量等相关[11]。Saloojee等[12]在一项225例危重患者的回顾性研究中发现,哌拉西林他唑巴坦钠与肝功能障碍有关。McDonald等[13]表明,在肝毒性方面,高剂量和许可剂量的哌拉西林他唑巴坦钠疗法没有显著差异。

回顾本病例得到启示,当出现发热时,可以结合临床症状和用药方案,参考实验室指标判断发热原因,血肿吸收热、药物热、继发性感染等都可以考虑。术后出现不明原因发热,除了查看术区切口是否感染,同时请多学科会诊,完善相关检验及检查,协助筛查发热的原因。另外,哌拉西林他唑巴坦钠和/或万古霉素作为不明发热的治疗性药物时,同时出现肝损害、中性粒细胞降低等情况时,临床医生应慎重使用抗生素,根据治疗情况及时停药或更换药物。另外,药物热经常被误诊,医生通常将发烧与感染性疾病联系起来,药物热通常在排除其他潜在原因后才能诊断,希望临床医师及时识别以避免不必要的诊断操作和不适当的治疗。