古罗马与中山国比较视域下青铜艺术“东西”论

曾维林

东南大学艺术学院 河北美术学院

青铜时代是以青铜器为标志的一个阶段,在人类历史上占有重要的地位。中山国属于战国时期,《史记·赵世家》载,“献侯十年(前414 年),中山武公初立”①司马迁:《史记》,中华书局,1963,第1797 页。,后“惠文三年灭,中山前后百二十年”②郭嵩焘著、杨坚点校:《郭嵩焘诗文集》,岳麓书社,1984,第30 页。。也就是说中山国建国一共118 年(前414 年—前296年),在这一百多年的历史里,中山国的青铜艺术达到了顶峰,如今出土了大批有研究价值的文物,多次在世界各国巡回展出。古罗马的青铜器主要以实用和实证为主,这奠定了西方古典主义样式,之后这种实用和实证发展转换为宗教艺术,如奥古斯特·孔德在《论实证精神》中言:“在思辨生活与实在生活之间直接建立全面协调关系的自发倾向最终应该视作是实证精神最可贵的优势。”③奥古斯特·孔德:《论实证精神》,译林出版社,2014,第21 页。直到今天,西方的艺术还受到实用和实证的不同程度的影响。

通过对“东西”传统美学的“意象”与“实证”的比较研究,可以加深我们对两者关系的认识和理解,也加深了对艺术比较的认识与理解。中山国青铜艺术出土物证较多,形制样式品类齐全,装饰图案也丰富多样,为研究先秦的青铜艺术理论提供了很好的依据。中山国青铜艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分,应当得到很好的传承,通过和古罗马的青铜艺术的比较也可以借鉴或吸收外国艺术的先进经验,实现跨区域、跨文化、跨视域的研究,做到青铜艺术的国际化、当代化、交叉化。“东西”青铜艺术都有其文化个性,可以通过比较来研究路径的切入和维度的选择,深入地探索所呈现的形态,有机组合并用比较的思想进行多维度的审视。波斯纳特在1886 年出版了《比较文学》,达戈贝尔·弗雷在1949 年出版了《比较艺术学基础》,王光祈在1886 年发表了《中西音乐之异同》《东西乐制之研究》,山本正男在1980 年主编了《比较艺术学研究》,李倍雷、赫云在2013 年出版了《比较艺术学》,这几位有代表性的专家通过东西方比较的形式,逐步形成了一种比较研究状态,真正实现了跨区域、跨文化、跨视域的学术比较研究。

一、古罗马与中山国青铜艺术的文化成因比较

古罗马坐落在亚平宁半岛,南面是地中海,西面是大西洋,北面是北海,使这里形成了海洋气候与海洋半岛文化。地中海沿岸岛屿较多,古罗马人民精通航运技术,形成了以海洋贸易为主流的大海文明。阿波罗被喻为航海者的保护神,在古罗马的众多遗迹中都有阿波罗的故事,其中影响较大的《阿波罗喷泉》就是大海文明的体现。巴蒂斯特·图拜的《阿波罗喷泉》位于凡尔赛宫,英姿帅气的阿波罗驾驭太阳马车出现在湖的中央,四匹骏马飞驰向前,奋力奔出水面,有欲从大海深处飞向苍穹的意境。

中山国位于我国的华北平原和太行山脉,境内有一条滹沱河,被当地人称为母亲河,中山国的国都就在河旁。《鲜虞中山国事表、疆域图说补释》:“《山海经·北山经》云:石山,鲜于之水出焉,而南流注于虖沱。古时,‘于’‘虞’二字可互通假。故鲜虞之得名,盖即本于古鲜于水,所谓因地而氏者也。”①王先谦撰、吕苏生补释:《鲜虞中山国事表、疆域图说补释》,上海古籍出版社,1993,第7 页。中山国早期为鲜虞族,滹沱河是中山国的母亲河,可以说早期中山国是大河文化。中山国背靠太行山脉,都城就建在今灵寿县,在《战国中山国灵寿城——1975—1993 年考古发掘报告》中记载:“报告翔实阐述了中山的‘崇山’文化,鲜虞人在构筑灵寿城时将一座山体括入了城邑的范围内,这与中山俗‘以山在邑中’的记载完全相符。城内大型建筑物瓦顶上使用的山字形脊瓦和山峰形、座山形瓦钉饰都是中原列国所没有的。在建筑遗迹中出土的几件建筑构件上的陶质‘斗’,是我国发现最早的实物。”②河北省文物研究所:《战国中山国灵寿城——1975—1993 年考古发掘报告》,文物出版社,2005,第2 页。因城中有山而得名中山,这一点体现了中山国是大陆文明。

古罗马与中山国的文化背景是不同的,文化成因也截然不同。古罗马从一个小村庄逐渐扩张,先后打败了迦太基、马其顿、塞琉古、努米底亚等国家,成了地中海区域的核心国家。老加图、塔西佗、迪奥尼修斯、普鲁塔克等都撰写过有关古罗马文化的著作,西塞罗在《论共和国》中引用了古罗马著名诗人恩尼乌斯的名言:“传统道德习俗和人,是罗马国家的基础。”古罗马的政治、道德开始结合在一起,为统治者的道德立法提供了发展基础。中山国的文明背景是中国的传统文化,是以华夏文明为根基,《先秦史》云:“吾国开化之迹,可征者始于巢、燧、羲、农。”③吕思勉著、马来峰主编:《先秦史》,北京理工大学出版社,2018,第50 页。中山国地处太行山与华北平原,据谭其骧《〈山经〉河水下游及其支流考》(载《中华文史论丛》第七辑)考证:“鲜于水以地望推之,当即源出五台山西南流注于滹沱河之清水河。”④王先谦撰、吕苏生补释:《鲜虞中山国事表、疆域图说补释》,上海古籍出版社,1993,第7 页。此地恰与春秋战国之鲜虞中山毗邻,估计很可能是鲜虞人最早之发祥地。这也说明了中山国长期居住在滹沱河沿岸。《战国策·秦策三》载:“且昔者,中山之地,方五百里,赵独擅之。”⑤刘向编订:《战国策》,上海古籍出版社,2008,第90 页。形容了中山国的大小,在春秋战国时期,中山国是第八雄,为较小的国家,但吸收的中华文化却一点也不少。《战国策·中山策》载:“司马憙三相中山。”司马憙是西汉史学家、文学家、思想家司马迁的爷爷,也被中山国三代国王尊为相邦,掌管中山国大小事务。在《战国策·中山策》中对其有较为详细的介绍,可以说是一位政治家、军事家,他有以少胜多的军事案例,也有舌辩诸侯国的案例。在他的带领下,中山国吸收了丰厚的历史文化。《战国策·中山·犀首立五王》载:“犀首立五王,而中山后持。”这也说明了中山国的文化、政治、经济、军事达到了一定的高度,为中山国的青铜艺术积淀了深厚的文化底蕴。

二、古罗马与中山国青铜艺术的装饰比较

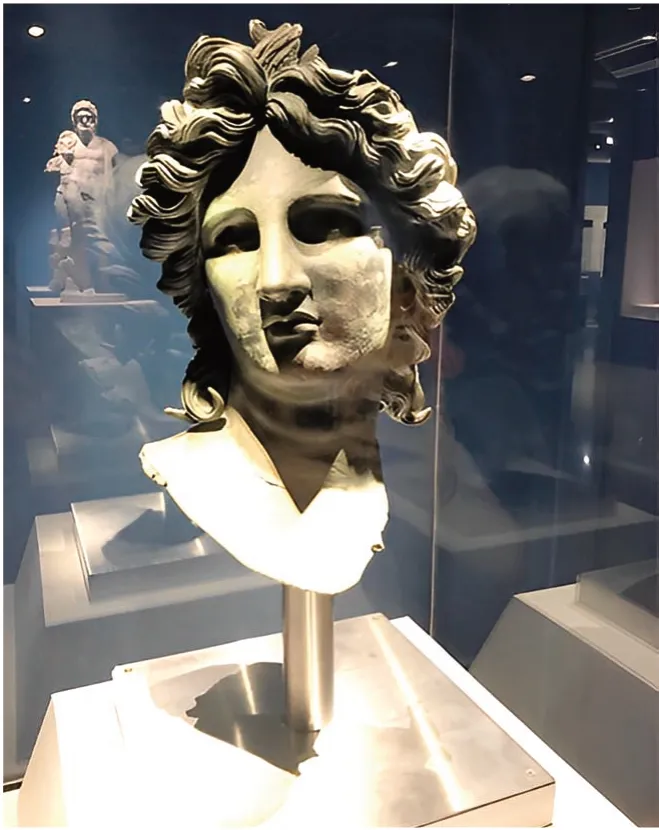

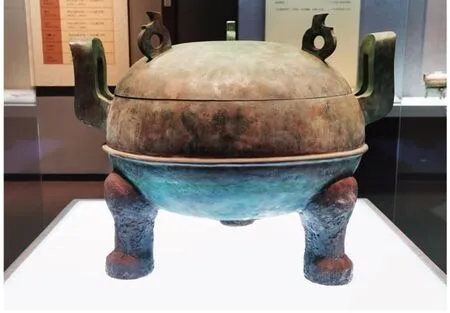

装饰是青铜器设计的重要元素,传递的是那个时代的思想与情感,文字和图案是青铜铭文的主要元素,早期的青铜器铸造是将铭文与主体一起铸造而成,在技术逐渐成熟的情况下,出现了落款记事的錾刻的现象。英国福布斯所著的《西亚、欧洲古代工艺技术研究》记载:“查斯华兹(Chatsworth)发现的公元前5 世纪《阿波罗的头像》(见图1)是一个极其有趣的铸造实例,和真人一样大的塑像不是一次铸成的,是各部分分别铸造后铆接起来,或像这件阿波罗像采用融合焊接法。大量不规则的铜块、部分焊接材料都能在跟身体断裂处的脖颈根部看见。”⑥福布斯:《西亚、欧洲古代工艺技术研究》,中国人民大学出版社,2008,第326 页。这说明了欧洲的铸造技术是分块铸造技术,也说明了欧洲的铸铜技术早期应该也是比较艰难的。中山国铸造的《中山王铁足铜鼎》(见图2)上,装饰文字达77 行共469 字,这是战国时期出土的文字叙述最多的一件礼器。从这两件器物来看,东西方作品在设计理念上有不一样的思考方式。古罗马青铜艺术是否都以实用与写实为主要设计立意?中山国青铜艺术是否都以实用为设计立意?装饰的铭文是如何传递新思想的?这些是研究东西方青铜器装饰必须解决的问题。

图1 《阿波罗的头像》

图2 《中山王铁足铜鼎》

图3 《阿波罗铜像灯座》

装饰铭文是文化线索,是历史的呈现者,我们可以通过铭文研究出时间关系、空间关系、历史依据。古罗马留下的器物也具有这样的特质,如庞贝朱利奥·波利比奥之家出土的《阿波罗铜像灯座》(见图3),冠冕用写实的手法再现,体现了古罗马的实证观念,长长的眉毛、大大的眼睛、清秀的脸庞,发卷尤其写实,每一根头发丝都雕琢得清晰可见。古罗马的实证主义是寻求真实的模仿,这件作品的装饰性很强,且对阿波罗的眼睛做了进一步写实的突破,露出眼睑的部分为球形弧度,眼睛整体写实为圆球状。眼球的瞳孔与外圈的虹膜做了区分,虹膜与眼白也做了色彩上的区分,如真人的眼睛一样,显得那么真实、生动。这件作品是为了祭祀阿波罗而制作的,可见阿波罗在古罗马人心中是一种典雅的人物形象。这也印证了黑格尔认为的艺术发展的三个阶段的第二个阶段——古典型艺术:“其特点在于理念的人性化、清晰化,从而在艺术上产生出一种和悦静穆的静态美,内容明确,形势稳定,技巧完善。”①张宪军、赵毅:《简明中外文论词典》,巴蜀书社,2015,第270 页。

中山国的青铜装饰艺术是先秦这一时期的代表,每一件器物的装饰都蕴含着几千年的中华文明和造物思想,是通过不断的实践、设计推敲演变而来。在中山国的青铜装饰中我们可以看到夏、商、周、春秋、战国的类似的装饰图案,但也有很多独特的艺术元素。这些独有的元素形成了中山国独特的青铜艺术。《中山王厝方壶》(见图4)是中山国青铜器的代表,是集文字、图案、装饰物于一体的青铜铭文装饰艺术,李学勤对平山三器的作器年代及中山王厝的在位年代、方壶铭文做了分析。铭曰:“惟十四年,中山王厝命相邦赒,择燕吉金,铸为彝壶,节于禋櫅,可法可尚,以飨上帝,以祀先王。穆齐严敬,不敢怠荒。因载所美,昭肆皇功,诋燕之讹,以警嗣王。”②程福宁:《中国文章史要略》,西藏人民出版社,1996,第50 页。这里的铭文有记事的功能,同时具备图案装饰的功能,主要记载了这件青铜器具有祭祀、纪念、警示等作用,同时也是为了感恩先辈的垂青和庇护,传承经验教训,拓展中山国基业。《中山王厝方壶》在造型上有突出的特点,运用了中华传统文化中“龙”的元素,在壶盖上有四条龙纽,在壶身的四个棱角上各有一条龙,龙头向上,独角大耳,颈背生鬃,尾巴长长。这八条装饰龙提升了《中山王厝方壶》的政治地位,象征了帝王气象,同时突出了这件青铜器创新的一面,比平板式的方壶更有形式感,四棱上的龙形态轻盈,有素雅明快之美感。中山国的青铜器不仅装饰美观,更重要的是传递了深层含义。

三、古罗马与中山国青铜艺术的形制比较

成器之术的关键,在于形制。器物好不好用、美不美观,在于形制。这也说明了人们对成器之术的需求不外乎以下四点。一是生存,在人类文明的发展中,首先要满足吃饭的需求,只有在吃饱的基础上才有精神层面的追求,这个层面不能对器物的形制有过多要求,能用就足够了。二是适用,在这里理解为舒适、可用,满足生活以后,我们对造物的功能会有要求,这就提升到器物的功能是否合理的阶段,一定是用着顺手的器物使用频率较高,不顺手的器物使用频率较低。器物是否好用还取决于是否适用,创造再多的器物都是为了使用,形制在这个层面主要是为了适用。三是审美,做艺术研究的人会常说一句话,艺术来源于生活又高于生活,生活中的方方面面都可以提炼为有一定审美的器物,在《考工记》中有:“龙旂九斿,以象大火也。鸟七斿,以象鹑火也。熊旗六斿,以象伐也。龟蛇四斿,以象营室也。弧旌枉矢,以象弧也。”①黎庶昌著,黎铎、龙先绪点校:《黎庶昌全集(第六册)》,上海古籍出版社,2015,第3849 页。这里的“龙、鸟、熊、龟”都是来源于生活,把生活中所见的动物做成图案,代表不同的寓意,提升了形式感,赋予了器物审美和礼仪的意义。中山国的《山字形器》《银首人俑铜灯》《错银镶金牺尊》等的形制都是来源于生活中的元素。古罗马的《赫拉克勒斯休憩像》也是来自生活中的英雄形象。四是愉悦,对一件器物的痴迷,在生活中是很普遍的事,在中山国出土的玉石、玛瑙、水晶等器物都是生活富足的象征,这些高端的器物影响着人们的精神,陶冶着人们的情操。一件器物需要好的形制,形制的优劣决定着器物的使用价值和观赏价值。

古罗马的实证主义是实用主义与物质主义的延伸,在形制方面考虑更多的是真实的模仿,如古罗马出土的《这只右翼是胜利女神像胜利之翼》,只有翅膀的一部分,这个翅膀表达的是休憩的姿态,每一根羽毛都是精心雕刻而成,羽毛的每一个丝都仿佛存在,一层一层的,丰富且有规律。从这件作品可以看出作者是真实的求证主义者,还可以看出作者的写实水平和工艺水平。作品在形制上也经过了设计,上面部分,从羽毛的弧度感觉到了内部的肉与骨头,这样的弧度内藏着一种力量;中间部分,羽毛层层叠加,由短向长,有规律地递进,符合自然的规律,是真实的模仿;下面部分,长长的羽毛仿佛像神庙的一根根柱子,在有规律中有很多自然的不规律,写实能力极强。《赫拉克勒斯休憩像》也是这个时代有代表性的写实作品,主要是对真人的模仿,表现的是英雄赫拉克勒斯疲劳后休息的形象。这件青铜雕塑中,赫拉克勒斯于展台之上侧身倚靠在圆柱体上休息,右臂背到身后,圆柱体上的狮皮也表现了赫拉克勒斯脱离了战斗。赫拉克勒斯是沉思的神态,加之用左腿支撑身体,体现了赫拉克勒斯的疲惫之态。雕塑整体为青铜色,呈曲线形,左腿和圆柱体支撑着身体的重量。虽然赫拉克勒斯的姿态和作品主题都体现了赫拉克勒斯的疲惫之态,但作者对赫拉克勒斯的身体肌肉线条处理还是彰显了十足的力量感。身体肌肉的体积硕大饱满,加之光滑的表面,让人感受到这位半神强大的力量,这不仅符合赫拉克勒斯“大力神”的形象,也是雕塑理念的生动体现。赫拉克勒斯左臂向前,右臂后背,左腿前屈,右腿后伸,正、侧面转折分明,形成了坚实有力的整体造型。这件作品严谨写实,形制的方式就是实证主义,区别于中山国的意象主义。

图4 《中山王厝方壶》

中山国青铜器的形制蕴含了中华优秀传统文化,《史记·货殖列传》记载:“中山‘丈夫……作奸巧冶,多美物’。”②司马迁:《史记》,中华书局,1963,第3263 页。这说明了中山国形制好的美物比较多。《战国策》云:“中山武公之后复立,与六国并称王,五叶,专行仁义,贵儒学,贱壮士,不教人战,赵武灵王袭而灭之。”这说明了中山国推行儒学治国,尊贤重士,最早提出了忠、孝、仁、义、礼、信的观念。《银首人俑铜灯》是中山国青铜器中形制比较有特点的一件作品,《战国中山国灵寿城——1975—1993 年考古发掘报告》中记载:“银首人俑灯1件,出于西库……灯通高66.4 厘米、通宽52.5 厘米,人俑高25.6 厘米,双手左右伸展宽23.7 厘米,胸背厚5 厘米,重11.6 千克。三个灯盘直径分别为19.5 厘米(左下)、16.8厘米(右上)、15.6 厘米(左上),高分别为3.2 厘米、3 厘米、3 厘米。人俑脚下的方座长17.4 厘米、宽17.6 厘米、高2 厘米。此灯整体造型为在一兽纹方形座上立一男性,身穿右祍宽袖长袍,面带微笑,双臂左右伸展,双手各握一螭,左手握住螭尾,螭身向左屈伸,形成一个凹形,螭颈呈直角上翘,螭首张口咬托上面的灯盘,而此螭的腹部被下面一条盘曲的螭伸颈张口咬住,这种造型起着对上面的灯杆及灯盘的支撑作用,下面的一螭则圈盘在下面的最大灯盘的中心口上……人俑面部双眉高高挑起,眼睛内镶嵌的黑宝石熠熠发光,面带微笑,一抹胡须盖于唇上,嘴角在笑意下自然翘起。人俑身穿锦纹长袍,卷云纹填以黑漆,两袖低垂,长袍曳地,伸出双手,握住螭尾作耍弄。”①河北省文物研究所:《战国中山国灵寿城——1975—1993 年考古发掘报告》,文物出版社,2005,第153 页。从《银首人俑铜灯》的形制可以看出,其是来源于生活,但又不是真实的写实,是通过文化观念、艺术手法提升改变为写意。这也体现了中山国青铜器的传统文化视角,是意象为主,实证为辅,这恰恰和西方的实证主义相反。《中山王圆壶》也是中山国青铜器中形制比较有代表性的器物,“圆”是圆融、圆满的意思,在造物形制中,中山国将有圆有方、以圆为范、规矩成方圆的道理融入器物,做成了具体的形,体现了设计的意象主义。

四、结束语

古罗马为大海文明,中山国为大河文明与大陆文明,不同的文明产生的文化观念不同,这也就形成了古罗马的实证观念与中山国的意象观念。不同的文化产生不同的装饰、形制,也产生不一样的器物,这就出现了异国风情。古罗马青铜艺术的“实证”是受种族、时代、环境影响形成的,丹纳在《艺术哲学》中就提出:“从种族、时代、环境三个原则出发,许多显著的例子说明伟大的艺术家不是孤立的,而只是一个艺术家家族的杰出的代表,有如百花盛开的园林中一朵更美艳的花、一株茂盛的植物的‘一根最高的枝条’。”②丹纳著、傅雷译:《艺术哲学》,敦煌文艺出版社,1994,第11 页。这也体现了艺术当随时代,“一方水土养一方人”。中山国的青铜艺术受到了中华传统文化的影响,意象是情感的表达,由中国几千年文化中的造物装饰、形制文化递进演变传承而来,朱光潜在《诗的意象与情趣》中写道:“人类思想大约可分为两个类型:一是艺术型的思想,运用具体的意象;一是科学型的思想,运用抽象的概念。”这也说明古中山的青铜器蕴含的意象主义,是中华传统文化长期递进演变而来,形成了特有的文化风格。古罗马与中山国的青铜艺术风格截然不同,用“东西”论的观点来比较就是实证主义与意象主义的比较,但二者也有造物的共同之处,即有目的、讲实用、求美观。