基于《中华医典》挖掘明清时期治疗眩晕的用药规律

贺晨明 方邦江 邬鑫鑫 林 玲

(1 陕西中医药大学第一临床医学院,咸阳,712046; 2 上海中医药大学附属龙华医院,上海,200032)

眩晕是以头晕目眩为主要临床表现的疾病。眩为眼花,晕即头晕,二者常同时并见[1]。其主要是因情志不遂、饮食内伤、痰湿中阻、失血内虚劳倦等病因,引起风、火、痰、瘀、虚上犯脑窍或精血亏虚,清窍失养为基本病机。临床上轻度患者闭目即止,重者如坐船车,旋转不能自控出现站立困难,或伴有汗出、恶心、呕吐、面色苍白等症状[2-3]。眩晕常见于梅尼埃病、高血压、贫血多种内科疾病中,是临床中常见的心脑血管疾病之一[4]。目前临床上西医治疗眩晕的药物多有一定的局限性以及不良反应,而中医药通过辨证论治,在治疗和缓解症状方面有独特优势,显示出较好的临床疗效。

中国中医药学会、嘉鸿科技开发有限公司和湖南电子音像出版社等合作推出的“九五”国家重点电子出版规划项目《中华医典》收录中医学古籍约1 156部[5]。本研究通过检索整理《中华医典》中明清医案治疗眩晕的相关文献条文,运用中医传承辅助平台(V2.5)对所涉及的方药进行深入挖掘,对药物性味归经、高频次使用的药物、药物配伍及核心组合等用药规律进行分析[6],以期为临床治疗眩晕提供思路。

1 资料与方法

1.1 方剂来源 以第5版《中华医典》作为数据资料来源。

1.2 纳入标准 以“眩晕”“旋运”“眩”“头眩”“头旋”“风头眩”“眩掉”“掉眩”“眩冒”“眩仆”“冒眩”等为关键词进行筛选检索纳入。

1.3 排除标准 将筛选检索结果进行上下文解析:1)去除不属于“眩晕”病症范围的条文;2)去除文献中记载不明确,或只有条文但是缺少方药的条文;3)去除药物记载不详细的条文。

1.4 药名标准化处理 按照2020版《中华人民共和国药典》和《中药学》的中药命名规则对处方中的中药名进行标准化处理[7-8],例如将“明天麻”统一为“天麻”,“云苓”统一为“茯苓”,“柴葛根”统一为“葛根”等;如果不同炮制方法严重影响药物的四气、五味、归经以及功效时仍需要保留其原药物的名称,如生地黄等。

1.5 数据录入及核对 根据上述纳入筛选和排除标准,从筛选出的医案文献中提取相应处方,录入中医传承辅助平台(V2.5)中,录入后,对文献数据进行核对,实行一人录入、一人审核的方案,从而确保数据的准确性。

1.6 数据分析 通过中医传承辅助平台(V2.5)“统计报表”及“数据分析”2个模块进行数据挖掘分析,采用频数分析、关联规则分析、无监督熵层次聚类分析等方法[9],可得到药物频次、四气五味及归经统计、常用药物组合、药物间的关联规则、核心组合和新方组合,并通过网络展示图进一步说明。

2 结果

2.1 文献检索结果 共检索《中华医典》中693条符合关键词的条文,筛选出152首治疗眩晕的处方,含219味中药。

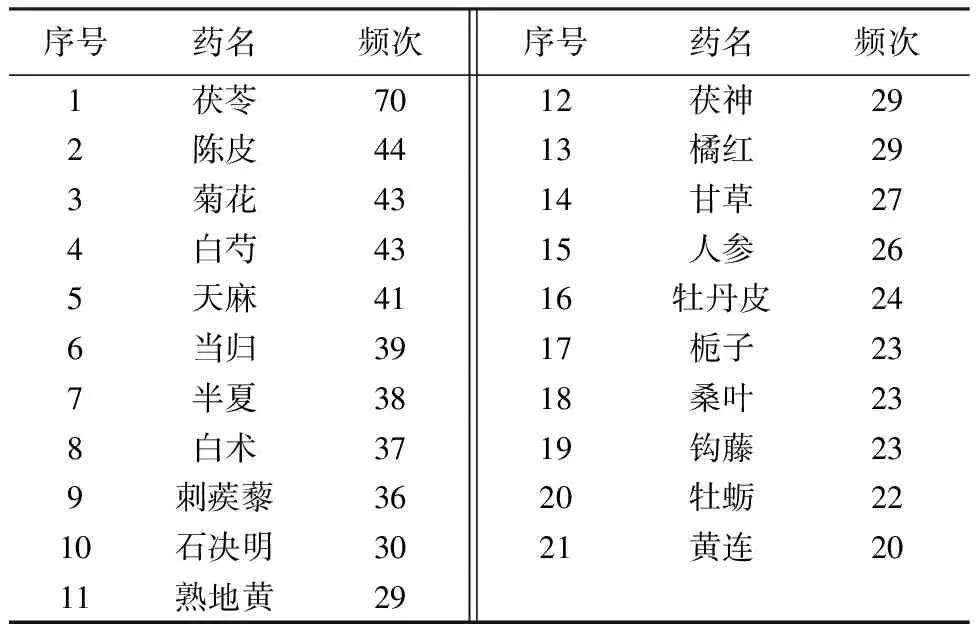

2.2 用药频次分析结果 使用频次≥20次的有21味中药,排前5位的是茯苓、陈皮、菊花、白芍、天麻。见表1。

表1 使用频次≥20次的药物(次)

2.3 四气五味及归经频次分析结果 对涉及的219味药物进行四气五味及归经频次统计,结果发现四气中使用寒性、温性的药物较多,分别占36.53%、36.38%,其次是平、凉、热。见表2。五味中使用较多的是甘味、苦味和辛味的药物,分别占35.22%、29.37%、23.07%。见表3。药物归经主要以肝经为主,其次是脾、肺、肾经。见表4。

表2 药物四气统计结果

表3 药物五味统计结果

表4 药物归经统计结果(次)

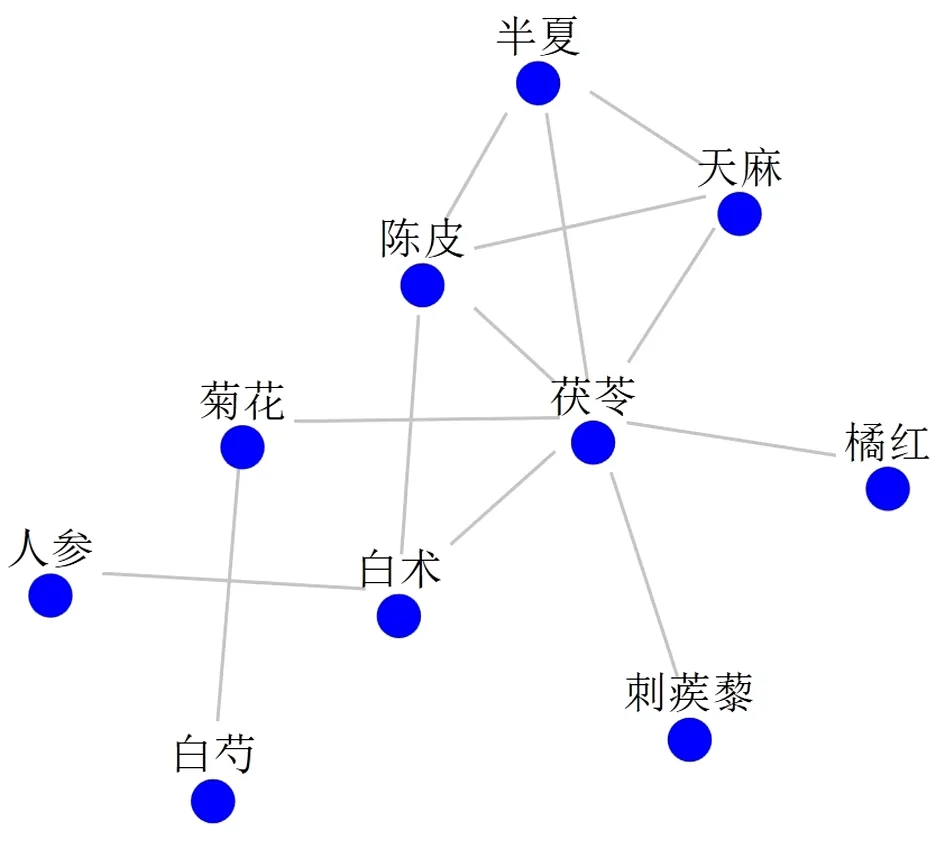

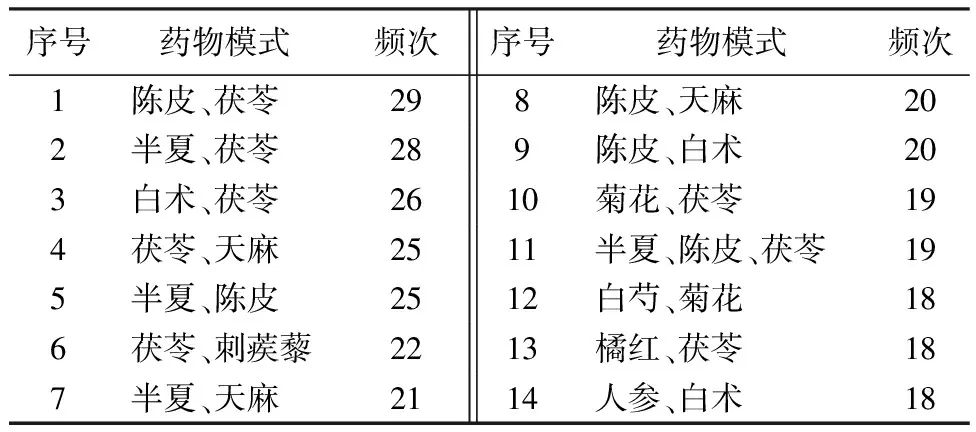

2.4 基于关联规则的分析组方的规律 将支持度个数设置为“18”、置信度设置为“0.6”,通过模块中“用药模式”对处方进行组方规律分析,获得14组关联药物组合,涉及10味中药:陈皮、茯苓、半夏、白术、天麻、刺蒺藜、菊花、白芍、橘红、人参。见表5。对药对进行“规则分析”,分析药物之间的关联规则,得到11组药物间的关联规则。见表6。最后构建药物之间的对应网络展示图,呈现其核心药物间的关联规则。陈皮、茯苓、半夏、白术、天麻是治疗眩晕最常用的核心中药。见图1。

图1 药物间关联规则网络展示

表5 方剂中出现频次≥18次的药物组合(次)

表6 方剂中药物间的关联规则

2.5 基于熵聚类的方剂组方规律分析

2.5.1 基于改进的互信息法的药物间关联度分析 根据方剂的数量,通过经验判读以及各种参数提取数据的预读,设置相关度为6,惩罚度为2,进行聚类分析,得到方剂中2种相对药物之间的关联度,将关联度0.025以上的药对按关联系数由大到小顺序进行列表。见表7。

表7 基于改进的互信息法的药物间关联度分析

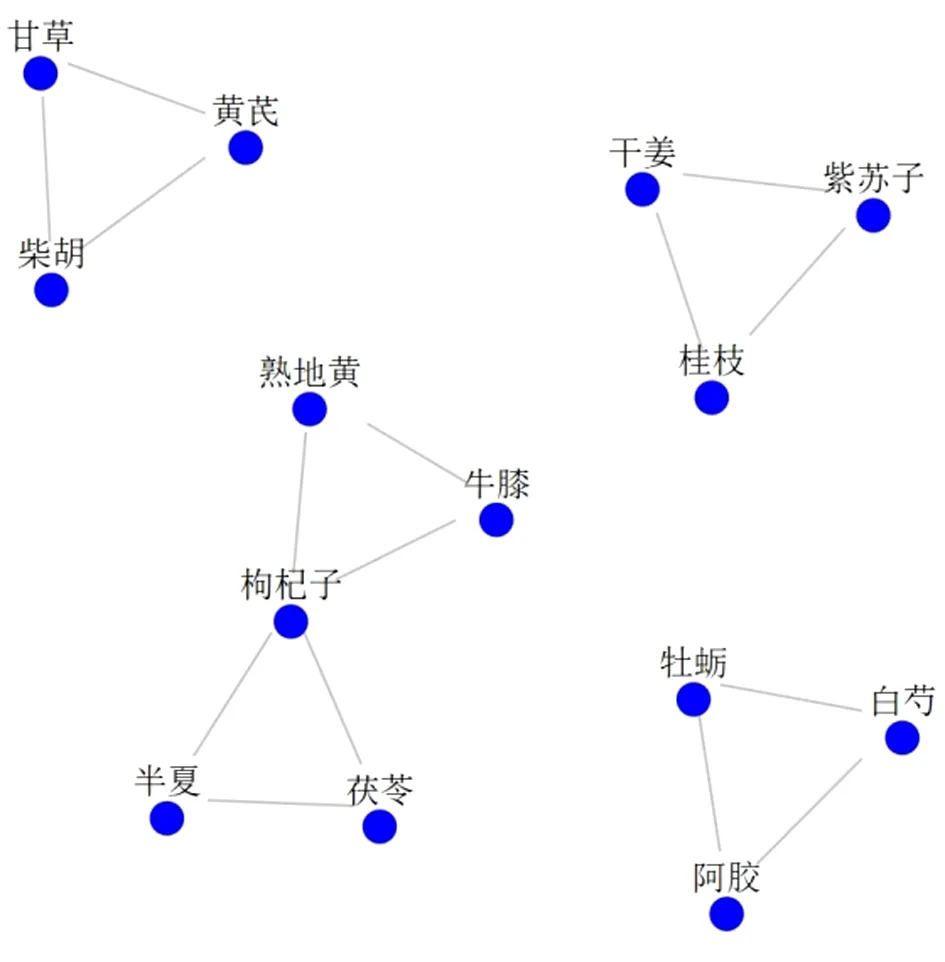

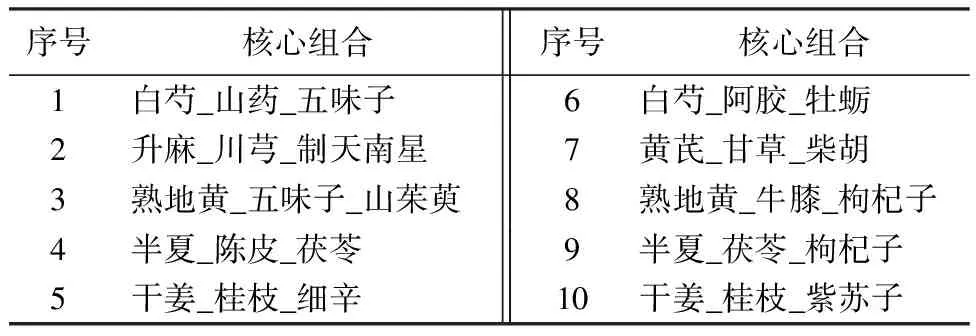

2.5.2 基于复杂系统熵聚类的药物核心组合分析 以改进的互信息法的药物间关联度分析结果作为基础,将其按照相关度及惩罚度的数值,基于复杂系统熵聚类分析,提炼出相关核心组合10组。见表8。网络展示见图2。图中黄芪-甘草-柴胡、干姜-桂枝-紫苏子、熟地黄-牛膝-枸杞子、半夏-茯苓-枸杞子、白芍-阿胶-牡蛎是治疗眩晕5组核心组合。

图2 新方核心组合药物网络展示

表8 基于复杂系统熵聚类的治疗眩晕药物核心组合

2.5.3 基于无监督熵层次聚类的新处方分析 基于在上述核心组合提取的基础上,运用无监督熵层次聚类算法,得出治疗眩晕的新处方5个。见表9,图3。图中干姜-桂枝-细辛-紫苏子、升麻-川芎-制天南星-黄芪-甘草-柴胡”等组合是治疗眩晕无监督熵层次聚类新处方。

图3 新处方药物网络展示

表9 基于无监督熵层次聚类的新处方

3 讨论

眩晕作为临床中常见的病症,其特点为病程较长,难以治愈,容易反复发作等。该病的发作可能非常严重,反复发作可导致继发性焦虑、抑郁、恐慌等[10-11]。《黄帝内经·素问·至真要大论篇》谓:“诸风掉眩,皆属于肝。”[12]阐明眩晕多由肝风内动,上扰清窍,而致眩晕。《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》谓“心下有支饮,其人苦冒眩”以及“心下有痰饮,胸胁支满,目眩”[13],论述痰饮上蒙脑窍,或痰饮中阻,导致气血运行失调,而引发眩晕。张介宾亦有“无虚不作眩”之言[14]。揭示眩晕病位虽在脑窍,但与肝、脾、肺以及肾的关系极为密切,久病气血失常,脏腑阴阳亏损,亦可发为眩晕。《仁斋直指方》中“瘀滞不行,皆能眩晕”[15],证实瘀血致眩之论。

综上所述,本病的发生常责之于肝、脾、肺、肾等脏腑功能失调,以及风、火、痰、瘀、虚等病理因素。因此,遣方用药需要多以归经药物,辨证施治,治病求本。

本研究基于中医传承辅助平台挖掘《中华医典》中明清医家治疗眩晕遣方的用药规律,得出眩晕治疗的药物使用频次及性味归经、配伍以及核心组合药物的关联规则等,并探索出新处方。

前21位的高频药物按照现代中药功效分类法主要有8类:1是平肝熄风药,如天麻、钩藤、刺蒺藜、石决明、牡蛎;2是补虚药,如当归、熟地黄、白芍、白术、甘草、人参;3是化痰止咳平喘药,如半夏、橘红;4是清热药,如牡丹皮、栀子、黄连;5是利水渗湿药,如茯苓;6是理气药,如陈皮;7是解表发散风热药,如菊花、桑叶;8是安神药,如茯神。其中,平肝熄风药与补虚药使用的数量与总频次最多,且这类药物多归肝、脾、肺、肾经,说明用药以平肝熄风药为主体,总治则以平肝熄风为主,同时辅以调补脾肾、益气养血、泻火、化痰、逐瘀和其他辨证加减药物。

从《中华医典》文献中治疗眩晕所用中药的四气频数统计发现,中药以寒、温、平为主,用寒性药物,是因其有泻火热、清化痰浊之效;温性药物具有燥湿化饮、行气血之功;平性药取其滋阴降火,渗湿利水之功。对于一病一证的眩晕患者,应对症用药,对于夹杂多种证候的患者应诸药联用,标本兼顾,攻补兼施,从而体现出眩晕寒热错杂证的中医辨治理论。

对治疗眩晕的药味频数统计发现,甘味居第1位,苦味居第2位,辛味居第3位。甘味具有补、和、缓的功效,亦可调和诸药,在眩晕治疗中起到补气和缓、补益正气的作用,如甘草、大枣等[16]。苦味具有能泄、能燥、清热凉血的作用,在眩晕治疗中多针对情志内伤的火郁、痰火而引发的眩晕,如黄柏、黄芩等[17]。辛味药具有行散、润燥等功效,在眩晕中可解表、通窍行气,如半夏、陈皮等[18]。

归经以入肝、脾、肺、肾和心经居多,眩晕主因肝肾阴虚,水不涵木,阳亢于上;或气血亏虚所致,而气的生成有赖于脾、肺二脏;再或肾精亏虚,髓海失于充养,则易发眩晕[19]。并且,肝阳上亢主归肝、脾二经,既要注重平抑肝阳,还要兼顾健脾补虚以充气血,养肝阴等。气血亏虚证主归心、脾二经,以补益心脾为重[20]。肾精不足证则脾、肾、心、肝经用药均多,因该证型患者往往年老体弱,久病多虚,累及多个脏器,治疗上要注意顾护先后天之本,同时辅以平肝养心。

对构建的“组方规律”进行解析,发现常用核心药对有:陈皮-茯苓,半夏-茯苓,白术-茯苓,茯苓-天麻,半夏-陈皮,茯苓-刺蒺藜,半夏-天麻,陈皮-天麻,陈皮-白术,菊花-茯苓,半夏-陈皮-茯苓,白芍-菊花,橘红-茯苓,人参-白术等。从核心药对得出,常用的配伍药物多具有化痰熄风,健脾祛湿,益气活血,祛风通窍的功效。在核心药对中常用到的陈皮、茯苓、半夏、白术、天麻、刺蒺藜、菊花、白芍、橘红、人参这10味药也均是治疗眩晕的常用药物,此10味药为半夏白术天麻汤、二陈汤、六君子汤、四君子汤中的重要组分。其中,半夏白术天麻汤是在祛痰方剂二陈汤的基础上加减化裁,具有燥湿化痰、息风止痉作用。现代药理学研究发现,半夏白术天麻汤具有调节大脑中神经递质水平以及活性异常,改善胰岛素抵抗,调节炎症介质产生,抑制炎症反应等作用[21]。六君子汤是由四君子汤加陈皮、半夏衍化而成,具有健脾止呕,祛湿化痰之效。孙亮等[22]研究表明,六君子汤具有抑制炎症作用,同时对心脑血管疾病也具有治疗价值。在方剂的用药规则分析中,半夏,陈皮=>茯苓,置信度约为0.76,可看出治疗眩晕侧重于燥湿化痰,理气和中。3药亦是二陈汤以及半夏白术天麻汤重要的组成药物。综合分析,明清医家治疗眩晕以治痰为重,痰是病因,眩晕是结果,主要因患者习以肥甘厚味,辛辣之品,或者过饥体倦等,以致脾胃阳气亏损。使得运化失司,聚湿生痰,清阳不升,浊阴不降,最后形成眩晕[23]。《丹溪心法·头眩》谓:“头眩,痰夹气并火,无痰不作眩,痰因火动,以有湿痰者,有火痰者。”[24]论述因痰湿、痰热亦可导致眩晕。同时根据相兼的不同致病因素,采用不同方药辨证论治。本研究中治疗眩晕常用核心药物组合中也多为补虚、滋阴、利湿、化瘀之品单用或联用,皆体现临床治疗本病应审证求因以治其本,针对症状灵活进行药物加减。

进一步聚类分析得到5个新方组合。其中,新方1具有补益气血、敛阴潜阳的作用,用于气血亏虚之眩晕;新方2具有益气升阳、燥湿化痰的作用,用于治疗气虚下陷之眩晕;新方3具有滋补肝肾的作用,用于治疗肝肾亏虚之眩晕;新方4具有健脾、燥湿、化痰的作用,用于治疗痰湿中阻之眩晕;新方5具有温阳通络散寒的作用,用于治疗风寒阻络之眩晕。这些新方疗效有待临床进一步筛查验证。

综上可知,明清医家在眩晕的病机认识方面,因痰致病的思辨占比较多,因此在辨证施治上,治痰为重,兼以护脾益气,调养肝肾。为临床论治眩晕提供理论基础和思路。

利益冲突声明:无。