基于数据挖掘的中医药治疗小儿湿疹组方用药规律研究

王钇杰 刘璐佳 郭婷婷 胡帅航 王有鹏

(1 黑龙江中医药大学,哈尔滨,150006; 2 长春中医药大学,长春,130117; 3 中国中医科学院广安门医院,北京,100053; 4 黑龙江中医药大学附属第二医院,哈尔滨,150001)

小儿湿疹是由多种因素介导的一类皮肤炎症性疾病,临床上以慢性、反复发作性、瘙痒性等为其主要特征[1],目前本病的发病机制尚未明确,普遍认为与环境因素、遗传因素、IgE介导的超敏反应等因素有关[2]。近年来小儿湿疹的发病率在世界范围内逐年上升,并且轻症患者占比很低[3]。根据流行病学调查显示在世界范围内儿童湿疹的发病率高达8.7%~18.1%,其中患儿在出生后的第1年内发病率可高达50%,患儿在1~5岁时发病率可占30%[4],此外儿童时期罹患湿疹会使支气管哮喘的患病概率大大增加[5-6]。本病发作时瘙痒难耐,夜卧不安,并存在一定的胃肠吸收障碍,严重影响了患儿的生命质量。西医治疗通常应用抗组胺药、糖皮质激素以及免疫调节剂等药物[7],但不良反应较多,长时间应用会产生耐受性、依赖性。

中医学具有独特的辨证论治体系,中药之性味不仅能祛除邪气,还可纠正患体的偏性;中医药遵循个体化的治疗原则,临床中许多医家在小儿湿疹的治疗方面取得了良好的疗效,且无任何不良反应。如寒地儿科王有鹏从寒地患儿体质出发,从湿热论治该病,以分消走泻法从根本上治疗湿疹[8];汪受传认为湿疹患儿属伏风内潜的体质,从伏风论治小儿湿疹[9];王素梅认为本病之标为外邪侵袭,其本在脏腑功能失调,分期论治小儿湿疹取得良好的疗效[10]。但由于各位医家辨证思想不一,选方用药存在差异,难以整体地把握各位医家治疗小儿湿疹的用药规律及诊疗思路,使得中医药的传承发展出现困难,因此本研究收集国内相关数据库治疗小儿湿疹的方剂,运用中医传承辅助平台(V 2.5)进行数据挖掘[11],分析并总结中医药治疗小儿湿疹的用药组方规律,以期为小儿湿疹的临床治疗及新药开发提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源 检索国家知识基础设施数据库(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中国学术期刊数据库(China Science Periodical Database,CSPD)、中文科技期刊数据库(Chinese Citation Database,CCD)。检索年限为2000年1月1日至2021年12月31日。

1.2 文献的检索策略 进入CNKI、CSPD、CCD使用高级检索,将检索词定为(“小儿湿疹”OR“儿童湿疹”OR“婴幼儿湿疹”)AND(“中医治疗”OR“中医药治疗”),检索选项选择“主题”。

1.3 纳入标准 纳入有关中医或中西医结合治疗儿童湿疹的文献,文献形式可为名医经验、理论探讨、临床观察等。

1.4 排除标准 排除方剂组成不完整的文献,以外治法为主的文献,民族医药类文献,护理类文献,综述以及动物实验研究。

1.5 数据库的建立与规范

1.5.1 数据库的建立 将筛选得到的方剂由专人录入TCMISS(V 2.5),完成录入后由另外2人进行校对审核,以确保数据挖掘结果的准确性。

1.5.2 数据库的规范 由于中药存在异名同药的情况,为了避免影响数据准确性、降低药物出现频次,故参照2020版《中华人民共和国药典》对中药名称作规范处理后再进行系统录入,如云苓、生地黄、山栀、扁豆等分别统一记为茯苓、生地黄、栀子、白扁豆等[12]。

1.6 数据分析 应用TCMISS(V 2.5)“统计报表”模块下的“基本信息统计”功能,对药物、四气、五味、归经的频次进行统计分析;利用“数据分析”模块下的“组方规律”与“新方分析”功能对组方用药模式、关联规则进行分析,并挖掘新处方。

2 结果

经过筛选,剩余符合要求的文献为160篇,其中包含有效处方200首。

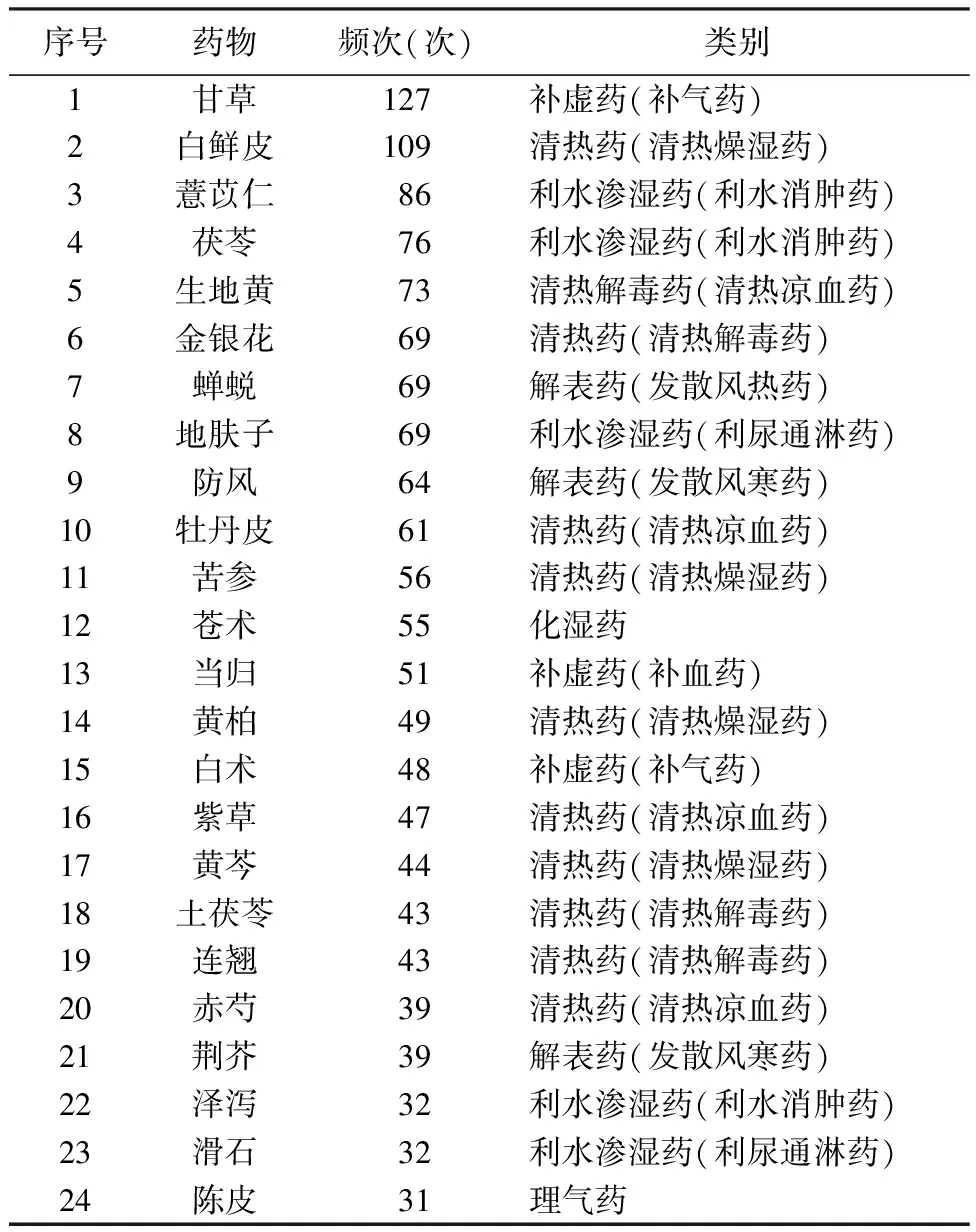

2.1 用药频次分析 纳入的200首处方共涉及到206味中药,其中药物使用频次大于60次的中药有10味,分别是甘草、白鲜皮、薏苡仁、茯苓、生地黄、金银花、蝉蜕、地肤子、防风、牡丹皮。见表1。

表1 小儿湿疹用药频次大于30次比较

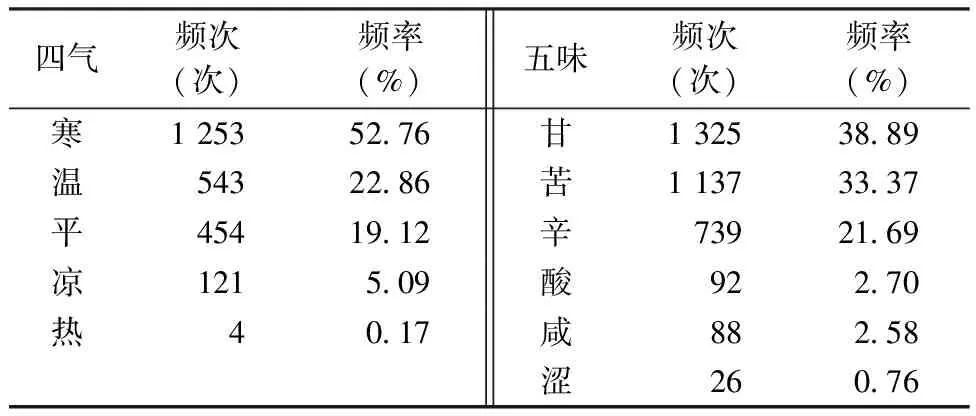

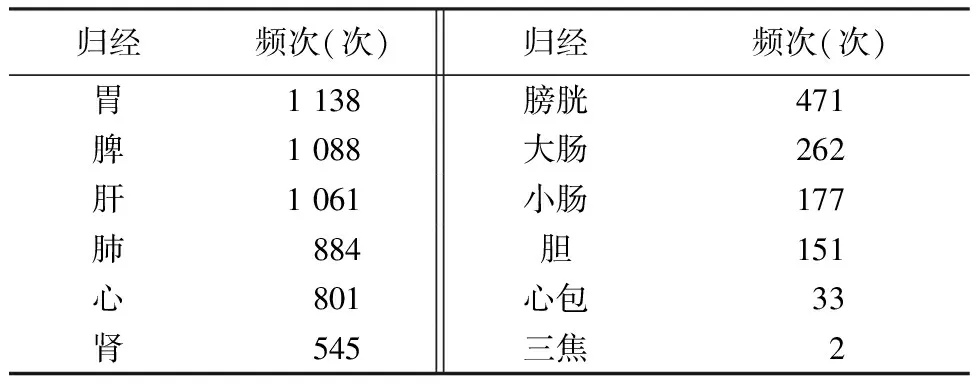

2.2 药物的四气五味及归经分析 对治疗小儿湿疹所涉及到的206味中药进行四气五味分析,药性方面主要以寒、温、平性药物为主,分别占52.76%、22.86%、19.12%,其次为凉性药物和热性药物,药味以甘(38.89%)、苦(33.37%)、辛药(21.96%)味为主。见表2。在归经方面,前3位分别为胃经(1 138次)、脾经(1 088次)、肝经(1 061次),其余依次为肺经、心经、肾经、膀胱经、大肠经、小肠经、胆经、心包经以及三焦经。见表3。

表2 小儿湿疹常用药物的四气五味使用频次

表3 小儿湿疹常用药物的归经频次(次)

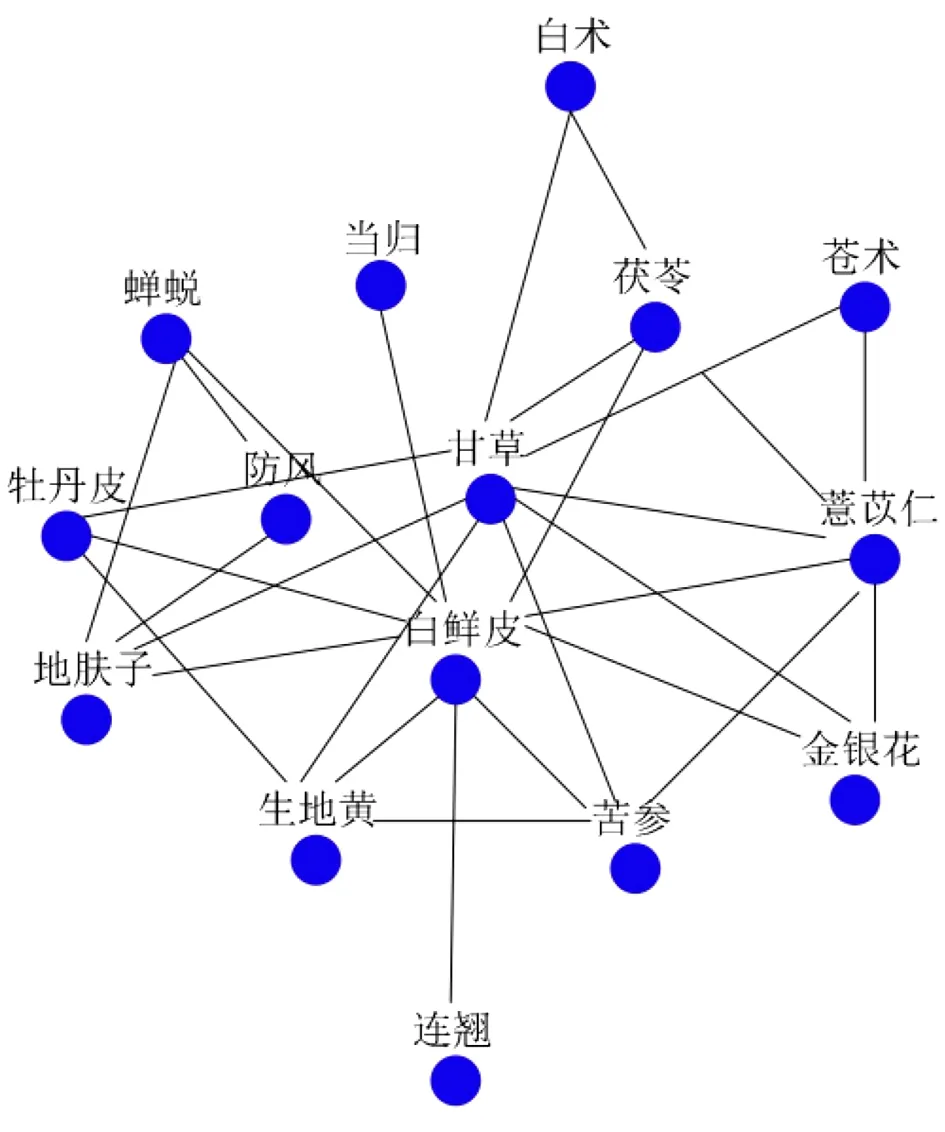

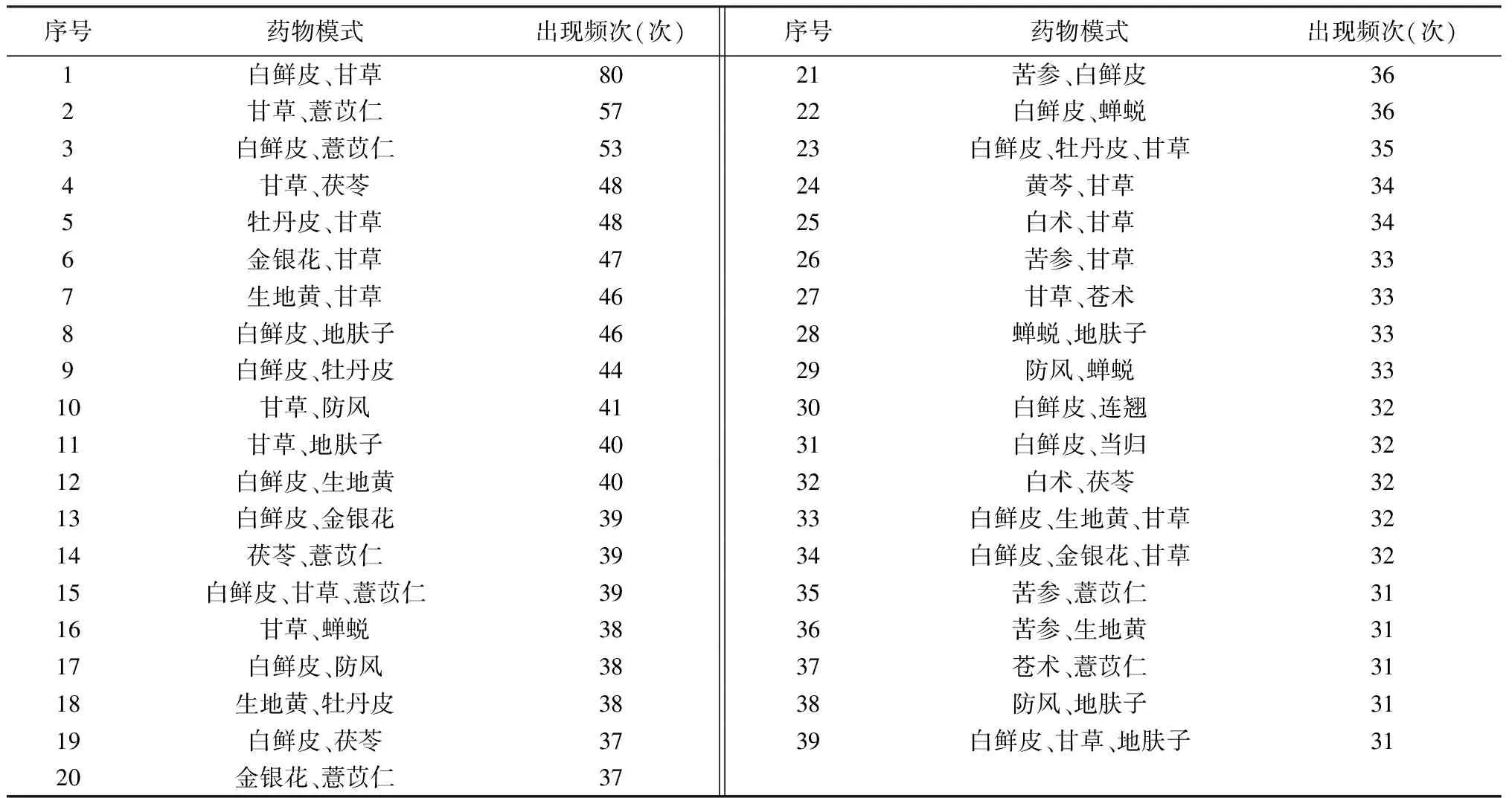

2.3 关联规则与组方规律分析 得到39对药物组合共涉及中药15味。见表4。其核心药物包括白术、茯苓、苍术、当归、甘草、防风、蝉蜕、地肤子、牡丹皮等15味药物,其网络化展示见图1。共得到20条关联规则。见表5。

图1 核心药物用药模式网络

表4 小儿湿疹常用药物模式比较

表5 小儿湿疹常用药物关联规则分析结果

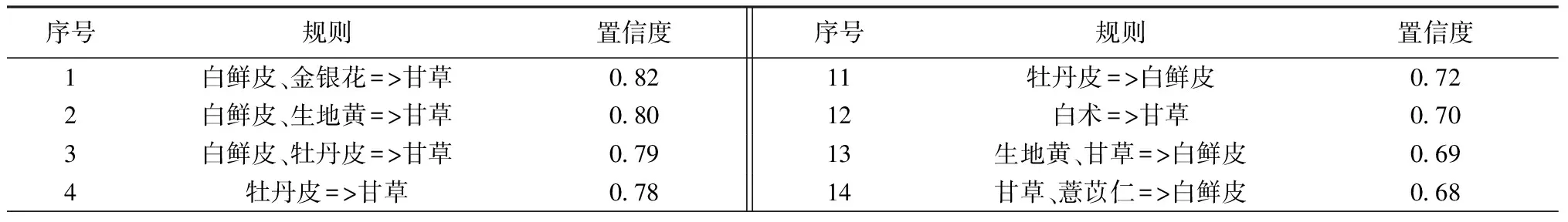

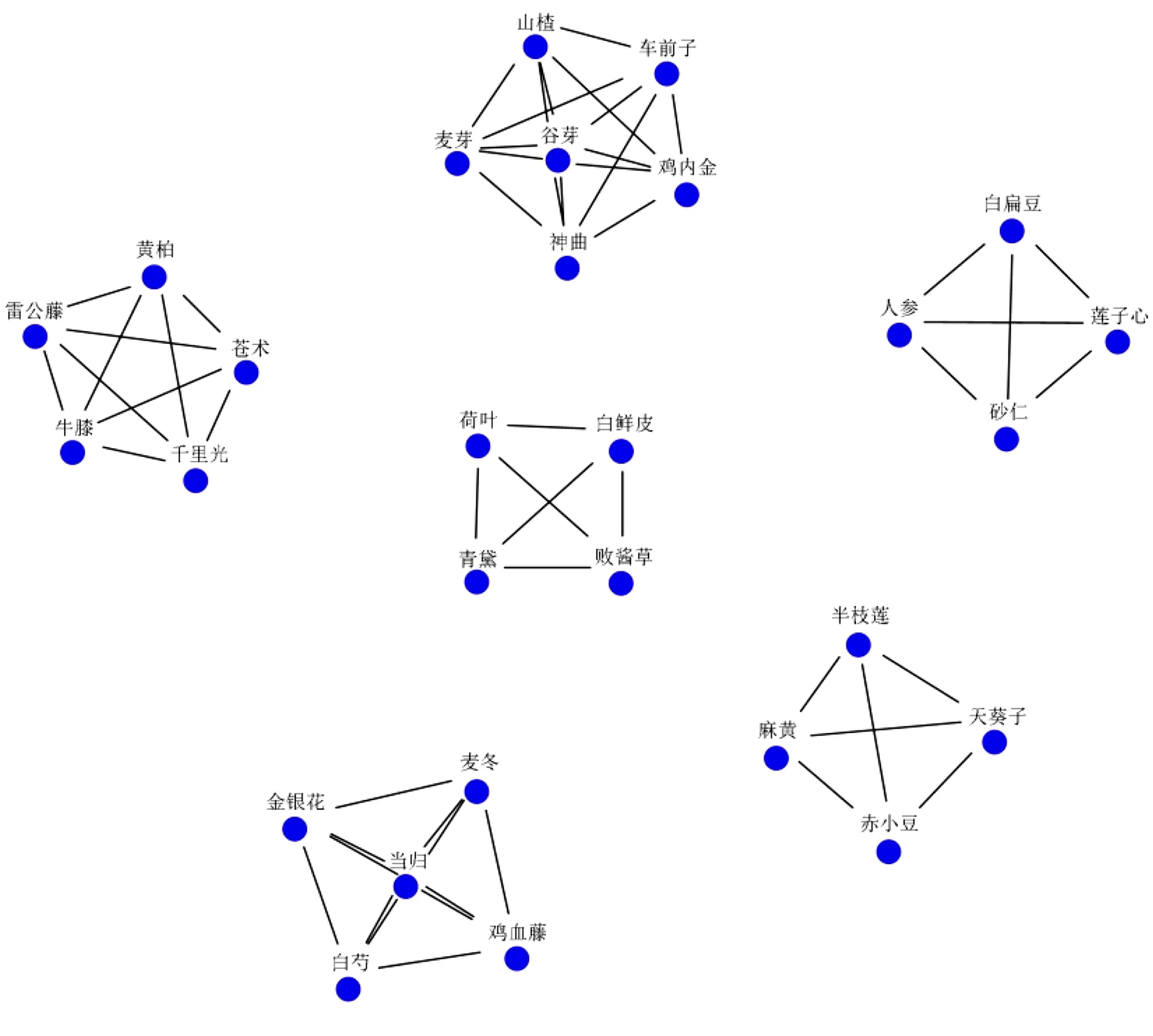

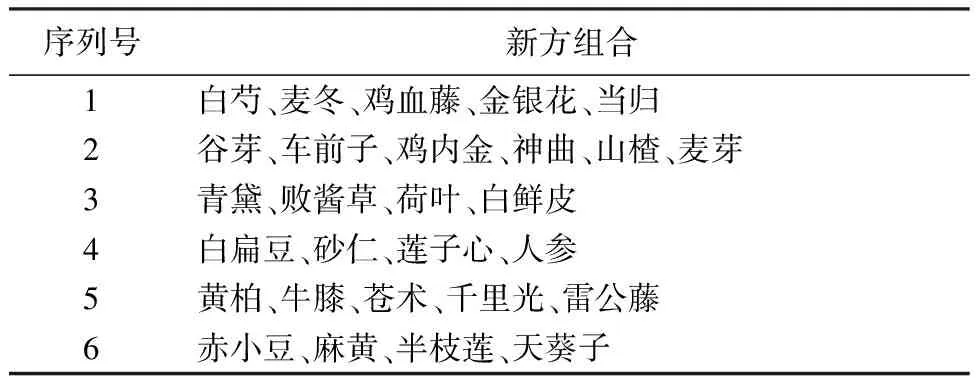

2.4 新方分析 基于复杂系统熵聚类进行新方分析,将相关度设置为5,惩罚度设置为2,演化得到6个新方,并进行网络化展示。见表6,图2。

图2 新处方网络化展示

表6 复杂系统熵聚类分析得到的新处方

3 讨论

中医古籍中没有明确记载湿疹之病名,但基于本病临床表现,可将其归为“湿疮”“四弯风”“奶癣”“浸淫疮”等范畴,其病因病机的记载最早见于《黄帝内经·素问·至真要大论篇》“诸痛疮疡,皆属于心”[13],阐释了皮肤类疾病的病因病机。在《疡科心得集·辨诸疡总论》中亦提出“血热肉湿,热与湿合,浸淫不休,溃败肌肤,而诸疮生矣”[14]。《诸病源候论》指出“小儿五脏有热,重发肌肤,外为风湿所折,湿热相搏身体……故谓之浸淫疮也”[15]。

小儿脏腑娇嫩,形气未充,腠理薄弱,在外易受到风、湿、热等邪气影响,又因小儿脾常不足,消化功能尚未完善,乳食不知自节,家长护理不当则损伤脾胃,导致运化功能失常,湿热内生,内有湿热又外感邪气,内外相合发为湿疹。脾为后天之本,气血化生之源,谷稔之邪损伤脾胃,气血生化乏源又可以导致本病加剧。土生金,脾胃湿热内蕴可传至肺,脾胃湿热易克肾水,学龄期至青春期儿童易受外界因素影响,出现肝气郁结的情况,肝气横逆伐脾,致肝热脾湿,出生时若其母素有蕴热,胎热内生,易致小儿心火亢盛,故小儿的发病与脾胃、心、肝、肾关系密切。

3.1 药物频次分析 本研究所纳入的200首方剂涉及206味中药,其中使用频次大于60次的中药包含10味,分别是甘草、白鲜皮、薏苡仁、茯苓、生地黄、金银花、蝉蜕、地肤子、防风、牡丹皮。其中补虚药1种,清热药3种,利水渗湿药3种,解表药2种,清热解毒药1种。甘草使用频次最高,其次为白鲜皮、薏苡仁、茯苓、生地黄等。可见中药治疗小儿湿疹主要以健脾、祛湿、清热为主,其次为祛风、活血。

甘草为使用频次最高的药物,《本草约言》云“甘草味甘缓而补,有调和相协之义,缓、和、补三字,尽其用也”。其中,“缓”则体现在缓和峻猛之品,俾其无伐正气;“和”则因其作用和缓,故多做辅助药用以调和诸药,诚如《本经疏证》所云之“曲当病情”;“补”主要体现在其味甘能补,能补脾胃不足而益中气,使脾健而湿去。此外,本品又长于清热解毒,善治热毒疮疡。

白鲜皮性味苦寒,《本草原始》载:“白鲜皮,入肺经,故能祛风,入小肠经,故能祛湿,夫风湿既除,则血气自活而热亦去。”故其具有良好的清热燥湿,祛风止痒之功。《药性论》载其“治一切热毒风、恶风、风疮、疥癣”,故本品常用于湿疹,湿热疮毒,黄水淋漓,风疹或疥癣疮癞等症。研究表明白鲜皮抗湿疹的机制可能与上调白细胞介素-10,下调白细胞介素-17与白细胞介素-22的表达有关[16];此外,白鲜皮提取物能够提高致痒阈值并对抗Ⅳ型变态反应,对于湿疹的治疗具有良好效果[17]。

薏苡仁味甘、淡,性凉,本品可上行清肺热,以使水之上源清净;下行理脾湿,以健脾利水渗湿。薏苡仁为三仁汤重要组成,《湿热病》载:“太阴内伤,湿热停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。”因此湿热为病之治疗法则应清热与祛湿二者兼顾。三仁汤作为经典清热利湿方剂具有广泛的临床适应性,组方精简,宣上畅中渗下,通利三焦,清利湿热,对湿疹有较好治疗作用[18]。

茯苓甘淡而平,甘则能补,但补而不峻;淡则能渗,但利而不猛。本品既能扶正,又可祛邪,故为健脾渗湿之要药。李时珍谓茯苓为水气转输之要品,水气在体内之运行必先上行滋水之上源,而后才能下降通调水道,下输膀胱,才有利湿邪从小便而去。实验研究认为茯苓对水肿大鼠产生利水渗湿的作用可能是通过调节水孔蛋白1及抗利尿激素水孔蛋白2相关通路实现[19]。

3.2 药物性味及归经分析 本研究结果显示中医药治疗小儿湿疹药性以寒性为主,约占52.76%,盖因本病乃由乳食不当,脾胃受损,湿热内生,复受湿热之邪侵袭,内外邪气相搏,郁于肌肤所致;又况小儿体禀纯阳,阳常有余,感受外邪易从阳化热,发病以热证偏多,故用药上以寒性药物为主,以清热利湿。药味以甘、苦、辛为主,甘能补虚,健脾益气,以利湿邪;苦能燥湿泄热,辛则能散能行,以祛风除湿,兼能活血行气,所述药味多具清热利湿、祛风止痒之效。结果显示治疗小儿湿疹药物主入脾、胃、心、肝经,这与本病发生的相关脏腑即“脾、肺、心、肝”较为吻合[20]。

3.3 组方规律探讨 通过组方规律所得的用药模式中,频次最高为白鲜皮与甘草,其次为甘草与薏苡仁、白鲜皮与薏苡仁,上3味为小儿湿疹证治的核心药物。白鲜皮性味苦寒,能清热燥湿,祛风解毒;甘草甘平,补脾益气,清热解毒,调和诸药;薏苡仁甘、淡,性凉,功在利水渗湿,健脾除痹。上药共奏清热利湿、祛风止痒,健脾益气之功。此外,甘草与茯苓、牡丹皮等配伍使用均较多。茯苓甘、淡,甘则能补,淡则能渗,药性平和,与甘草合用,共奏利水渗湿、健脾益气、调和诸药之功;牡丹皮苦、辛,性微寒,入心肝血分,善于清解营血分实热,清热凉血之中,又善于散瘀消痈,与甘草合用,一清一补,兼顾健脾与清热。

通过进一步关联规则分析得出核心用药为白鲜皮,金银花=>甘草(置信度0.82)、白鲜皮,生地黄=>甘草(置信度0.80),置信度≥0.8,提示本病证治核心用药为白鲜皮、金银花、生地黄、甘草,上4味药组成是由《疡医大全》中白鲜皮汤化裁而来,具有清热解毒,祛风除湿之功,体现了小儿湿疹的主要治则。白鲜皮,牡丹皮=>甘草(置信度0.79)、甘草,地肤子=>白鲜皮(0.77)、黄芩=>甘草(置信度0.77)、连翘=>白鲜皮(置信度0.74)等关联规则置信度均大于0.7,说明辅助用药为牡丹皮、地肤子、黄芩、连翘等。由此可见小儿湿疹发病多由内外因素引起,外因责之于风湿热邪,内因责之于乳食不当,脾胃受损,内外合邪,郁于肌肤所致。临证以祛风除湿止痒为基本治则,治疗根据证候特点佐以清热、健脾、凉血等法。

3.4 新方探讨 使用无监督熵层次聚类算法得到6首新处方,处方1有祛风解毒,养血润燥之功,由当归、白芍、麦冬、鸡血藤、金银花组成,其中金银花清热解毒,疏散风热;麦冬养阴益胃生津,白芍养血柔肝;当归活血补血,为血中之气药;鸡血藤在活血的同时又能疏通筋络,3药相伍共奏活血补血之功,正如南宋医家陈自明所言:“治风先治血,血行风自灭。”处方2由山楂、神曲、麦芽、谷芽、鸡内金、车前子组成,其中前5味药均以健脾消食为主,体现了脾胃在小儿湿疹治疗中的重要性,亦突出了张机“保胃气,存津液”的基本原则,配伍车前子利水渗湿,健运脾胃的同时使水湿之邪从小便而去。处方3具有燥湿清热,凉血解毒之功,方中败酱草清热解毒,祛瘀消痈;青黛凉血消斑,荷叶可以清暑化湿,凉血止血。3药合用可在活血的同时清解血中之热,再加用白鲜皮以增强燥湿止痒之力。处方4为参苓白术散的重要组成,有健脾除湿,养心安神之功,方中砂仁、人参健脾益气,白扁豆化湿和胃,莲子心养心安神、补益脾胃,四药合用能达到培土制水之妙用,现代研究表明参苓白术散加减通过抑制患者炎症反应,增强免疫功能,从而提高亚急性湿疹的临床疗效[21]。处方5是由《医学正传》中三妙丸化裁而来,有清热燥湿止痒之功,佐以千里光清热解毒利湿,雷公藤祛风除湿、活血通络。诸药相合,内外兼顾,在内活血燥湿清热,在外能祛风除湿。处方6由《伤寒论》中的经典方麻黄连翘赤小豆汤加减化裁而来,有清热解毒利湿,解表散邪之功。方中麻黄开宣肺气以利水湿,赤小豆解毒利水消肿,半枝莲清热解毒、化瘀利水,天葵子清热解毒消肿。4药合用可使湿热之邪从上下分消。

本文运用中医传承辅助平台对中医药治疗小儿湿疹的处方进行数据挖掘,通过分析初步总结了用药规律,治疗以疏风清热,燥湿健脾,养血活血为主要大法,健脾为治疗关键,同时根据证候特点佐以他法,上述分析结论与指南基本吻合[1]。通过无监督的熵层次聚类分析得到的处方可为临床用药以及新药开发提供一定的参考价值,但仍需要进一步的临床研究及相关实验予以验证。

利益冲突声明:无。