身体观念的嬗变与自我认同:从集体画像到个人自拍

摘 要:从集体大合影到个人自拍,展现了身体观念与自我变迁的历史,显示出身体是如何被集体意识所规训,抽象的身体观念如何被资本的动态逻辑所瓦解,而转化为感性身体观,以及资本逻辑又如何试图给人们重新强加一个规训王国;也显现出自我意识的变化,从“我是什么”到“我可以是什么”的过程无疑是现代自我意识的觉醒,然而也是他者凝视的结果。

关键词:身体观念;自我认同;自拍;集体画像

在吉登斯看来,“身体并非仅仅是我们所‘拥有的物理实体,它更是一个行动的体系、一种实践体系,而且,身体以实践方式参与到日常生活互动之中便是维持一个连贯的自我身份认同感的重要组成部分”[1]。对个人来说,身体从来都不是一个冰冷的“质料”,它是人活生生的生存之所,是人能够维持自我连贯性并获得自我认同①的重要组成部分。人的自我认同正是以身体为媒介,身体直接参与到自我的建构之中。

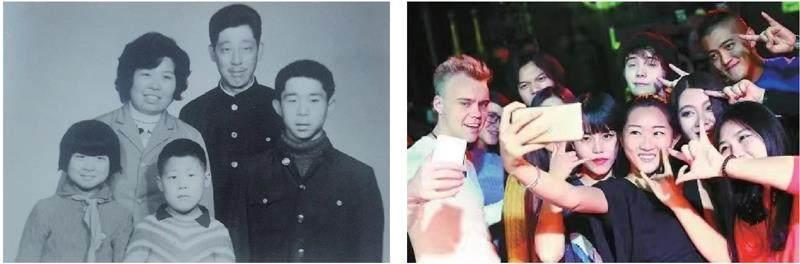

人对于身体和自我的认识往往表现在“肖像”之中,从最早的自画像再到摄影的出现,身体的记录既是私人实践,又是公共事件,既显现出个人对自我的看法,又投射出时代对身体的规训。通过自我图像可以描绘出身体的反抗与解放、自我的遮蔽与澄清的图景。本文试图通过“大合影”“全家福”“手机自拍”三种摄影形式,将其作为关于身体与自我关系的隐喻,来探讨进入现代以来中国人是如何认识自我和如何对身体进行体认的。

一、从集体意识到家庭意识:感性身体的发轫

只有“身体问题意识”苏醒,身体才能真正进入现代视野,但进入现代,并不一定意味着身体的觉醒。进入现代,个人的问题虽被安排上日程,但从整个社会环境来说,当代集体主义时代依旧以宏大叙事为基调,基本延续古代的叙事风格。进入现代虽极大程度上改变了中国社会结构和文化观念,但由于集体意识②的突出存在,自我认同更多地呈现为一种民族或国家的认同,无法深入到个人的感受。因此,此时的自我认同屈从于文化、政治、国家的意识形态,个人表征为他拍式的社会或历史的相册,个人生命作为历史或社会的洪流而存在,所以不管是在古代还在现代之初,身体都在不同程度上被遮蔽。

(一)集体时代的身体观与自我意识

就中国古代来说,“身体隐喻”是思想家的共识③,这种思想把身体作为喻体,将其视为道德、政治知识的隐喻。然而其中较大的问题是:当社会的建构以身体为基础,身体将作为知识生产的主体,但在知识生产之后,知识(比如“礼”)反过来又规训身体,并且身体在生产过程中被人淡忘。台湾地区学者黄俊杰认为,在身体政治学中,“身体”只是作为政治家容纳思想的载体,只是一个抽象的符号,身体的意义只是在于作为思想和意义的容器[2]。在身体的隐喻中,作为“私”领域的个人总是被作为“公”领域的政治所吞没,最终个人往往被视为某种意识形态下的个人,换言之,是抽象的人。

这导致了家国合一成为古代中国的不刊之论:在空间上,有着“身修而后齐家,齐家而后治国,治国而后平天下”的“修齐治平”观;在时间上,有“身体发肤,受之父母”的身体继承观。可以说,家国合一的政治形态成为身国合一的社会形态。于中国古人来说,人并非原子式的个体,而是处于血缘纽带之中的家族成员,这是由于中国从氏族社会进入封建社会并没有完全炸毁掉宗族纽带。“在空间维度意味着,我的一切家族成员作为我身体的放大延伸而与我的身体有着‘一体之仁;在时间维度意味着,我的身体作为‘父母之遗体而使自己始终置身于家族世代相继的关系里”[3]。前者“身体”处于社会政治的脉络之中,后者又使“身体”处于历史经验之中。不管怎样,对身体的识认必将诉诸共时的空间维度和历时的时间维度两个方面。

新中国成立之初集体意识并没有消散,变换的只是其根基,从基于封建伦理转向社会主义伦理。集体大合影成为这个时代的集体画像和个人关于自我的想象。在这个时期,集体摄影成为日常生活中常见事物,学生、工人、军人等各个职位的人员除了几张与亲朋好友的合影照,同时必然会有一张“大合影”。与亲朋好友的合影照可以记录自己的人际交往,但只有大合影照才能确认个人的身份、价值。大合影照不管是对个人还是对集体都有着十分重要的意义:对个人来说,只有在那长卷的大合影照之中,个人才真正感觉自己是社会的一部分,在集体意识占主导地位的时代这尤为重要;对集体来说,虽然“大合影”意味着临时集体的解散,但更重要的是一种对集体目的存在的证明,它表明每个人曾经为这同一个目标而劳作,个人身体曾投入到集体信仰之中。

因此就身体观念来说,它并没有发生太大改变。此时的身体仍是抽象的,它服务于集体目标,个人的感受没有得到太多的注意。同时,自我认同还是诉诸时间与空间两个维度,但是比较来看,诉诸时间维度的“亲亲之爱”观念受到现代思想的冲击而有所变淡。但是,身体觀念虽冲破封建道德的束缚,却又投入集体信仰之中,所以大众对身体的识认诉诸社会关系。总而言之,这个时期身体没有成为个人的专项事物,个人身体藏匿在集体之中。如若说人通过想象和记忆建构自我,那么这个时期的想象是一种对社会的想象,记忆是一种关于集体的记忆。因而在那长卷版的黑白大合影里,每个人都被低调地嵌入集体的大机器里,自我如同一颗螺丝钉,身体默默地不曾发声。

(二)全家福:感性身体的发轫

集体“大家庭”对人来说,更多地是一种来自国家和民族的“集体身份”,它给予了我们某种想象以及虚幻,同时它让我们背负了太多,也负重了太多。相对来说,家庭意识离我们更近、更具有真实感,与“集体大合影”投射出的“抽象身体”不同,全家福预示的是一种“感性身体”的滥觞。

自照相技术传入中国,“全家福”就开始出现。1844年法国商业使团中一位叫做于勒·埃及尔(Julies Itier)的摄影师在澳门和广州为人拍摄的照片中,就有中国最早的“全家福”。19世纪50年代后,中国沿海地区相继开设照相馆,拍“全家福”当然也被纳入他们的经营范围。“全家福”一直是中国家庭摄影不变的主题,在那个动乱的年代,“全家福”是家庭情感的载体 ,是中国人身份认同的形式。

布尔迪厄十分推崇家庭摄影,他认为摄影的存在是因为家庭群体的需要,摄影之于家庭的功能在于“重申那些既与家庭,亦与家庭团结有关的意义来增强家庭群体的整合”[4]26,而摄影之所以能够具有家庭整合的作用是因为其使“家庭生活的高潮庄重且不朽”[4]26。全家福所承担的不仅仅是一种辨认功能,更重要的是对过去经验的回忆,使不在场的家庭成员出场,此时的照片具有一种“皮格马利翁”④的能力。也就是说,照片所复刻的不仅仅是家庭成员的外形,也创造了家庭成员的“行动本身”,它所唤起的不仅仅是家庭成员的“形”,更重要的是“情”,因此具有“皮格马利翁”能力的全家福有了不在场成员的“情感”。而观者正是通过“有情感的身体”来召唤家庭记忆并获得相应的家庭身份,从而实现自我认同。布尔迪厄说得很恰当:摄影给人们一种征服时间的感觉,唤起了被人们遗忘在记忆的安身之所,使人们克服时间消逝的痛苦,一起重新回到了往日时刻,从而获得“自我实现”[4]20-21。这种自我认同的方式有别于集体主义时代,它不是来自抽象的意识形态,而是来自活生生的情感和记忆,使自我呈现为处在情感关联中的感性自我。此时的身体观也不是抽象的身体观,而是情感的载体。

總之,“身体继承”观虽有所减弱,但作为集体无意识的血缘观念顽强地将家庭成员牵扯在一起。时间维度与空间维度的纽带依旧存在,它们在各个场域中凸显自身:时间维度留存在全家福的情感关联中,空间维度表现在集体大合影的社会关系网中。

二、消费社会:身体的解放与“再封建”

资本的动态逻辑戏剧性地瓦解任何稳定和持久的身体观念,同时这一逻辑又试图使人们进入一个规训王国。进入现代,身体的实践打破了古代关于“人”的概念,主体性的建构也从依托于客观、抽象的集体概念转变为主观、感性的偶然身体。自我的定义变得任意,从“我是什么”到“我可以是什么”,从他者规划到自我表现,手机自拍便是伴随新的自我而出现的一种新的自我认同方式。

在前现代社会,身体是由一个异己的力量规划着,由一个超越个体的共同体规训着。而进入现代,因传统与现代之间的断裂,集体文化被搁置起来。集体没有充足力量给个人规训一个统一、明确的身份,身体归还给了个体。统一的身体观消散了,与统一的身体一起消散的是先天的身体,在传统社会中身体的高贵是由先天的出生所决定,身体的内涵由统一的道德、政治秩序所定义。先天身体观决定了自我无需展示,因为其地位、内涵不可更改。而进入现代社会,集体丧失了对身体的统一命名权,个人拥有对身体的阐释权,并将自我的确认放在感性身体维度。因此在现代,身体从未像现在这般根植于新的社会结构、经济模式和技术关系之中,服从于资本的逻辑。

在古代,不管是东方还是西方,因感性身体与欲望相关,身体往往成为需要被克制的对象。因此,比灵魂更低一等的身体永远无法成为构造人的本质的部分,而成为被遗忘的对象。即使人关心身体,所关心的也不是身体本身,而是关于身体的处境。也许只有当人开始关心身体本身的感受时,身体才成为主体结构性部分。

在消费社会,身体无疑是解放了的,并且消费主义不断地滋养非道德的身体,不断使身体摆脱道德的束缚成为纯粹感性的存在,让身体持续不断地充满“魅力”。约翰·伯格认为“魅力”是一个现代的发明,他认为西登斯夫人的魅力和高贵是公认的,并且这些富有、魅力、才华都是属于她本人,她不需要别人妒羡,也不是被妒羡的对象。而安迪·沃霍尔的玛丽莲·梦露假如没有社会对她的羡慕和嫉妒,她的魅力是不存在的[5]。

在消费社会,“魅力”要体现在身体之上。可以说,在我们这个时代对身体的关注比之前任何时代都要多得多,各种围绕身体展开的应用和产品不断被生产,随之而来的是身体意识和自我意识的觉醒,但这并不意味着康德所说的“为自我立法”的时代的到来。虽然“今天的一切都证明身体变成了救赎物品,在这一心理和意识形态功能中它彻底取代了灵魂”[6]138,但今天的一切都证明人只剩下了身体,形象成为最能代表自我的手段,消费将身体与自我几乎等同,“现在,无论在何种文化之中,身体关系的组织模式都反映了事物关系的组织模式及社会关系的组织模式”[6]139。也就是说,现代身体具有一种向外延伸的能力,它所指涉的不仅仅是生物上的人,更是社会上的人。自我的展开正是以感性身体为核心,同时人越来越主动地参与到身体的生产,并自主地来建构自我。这似乎是一种最彻底的人类中心主义,身体越来越少地被外部所规训,并且身体成为社会生产的中心。但实际上正如波德里亚所认为,促使这种建构的有两个因素:经济和心理,并且这两个因素使自身身体出现一种不和谐却相联系的双重实践:一方面是作为“资本的身体的实践”,另一方面是作为“偶像的身体的实践”[6]140。前一种实践促使身体屈从于资本逻辑,后一种实践促使人在资本的“愿景”下不断生产出更加完美的身体形象。

因此,在某种程度上身体的解放是资本的预谋。丹尼尔·贝尔就指出“资本主义体制产生于新教工作伦理,它要获得发展,就只有鼓励消费、社会流动性和追求地位,也就是说,通过否定自身超验的道德基础”[7]。只有当“禁欲苦行主义”获得“经济冲动力”,资本才能发展,正是在这个逻辑下,身体无形中具有了生产能力,因此基于感性身体的自我也是处于某种规训之下。

三、自我的镜像表达

在自拍文化语境中,自拍不仅代表着拍照这一行为,更重要的是照片的分享,自拍的目的更多是为了获得网络社区的认同。它表现着现代的炫耀情结,炫耀情结的产生源于自我的不确定,因为只有当自我变得模糊,身份可轻易变动并且通过大声宣告才能确立自身时,炫耀才成为必要。自拍形象不是先天具有普遍特征的,它得通过别人的一次又一次的点赞获得确认。因此,“理想的自我”虽然由本体生产出来,但是能否成为“理想”需要受到他者的评判。推而论之,主体依据理想形象进行自我反思来建构自身,但理想形象的确立来自他者的凝视,因此自拍不免带有了表演的特征,是在他者凝视之下努力去营造理想的形态。以这种方式所获得的自我,终究是一个幻象。

并且,虽然自拍形象的传播一方面满足了本体的欲望,但另一方面,自拍形象的复制与传播致使其成为符号。而符号所具有的自我增值能力促使其挣脱出“再现体”的束缚,脱离了与主体的关联而自我指涉。因此,符号可以成为比本体更加真实的“超真实”,并作为本体的人设反过来制约着本体。结果是,自拍以“想象的自我”代替了“本真的自我”,使“自我符号”成为具有社会生产性的因素,成为构成社会认同的有力工具,并且在现代社会中,符号以抽象化的运作方式重塑了自我。

表面上,自拍的形式使身体成为个人可以随意摆弄的对象,但实际上自拍作为一个网络社区事件,脱离本体的束缚后成为“游荡影像”,便意味着只剩下“能指的游戏”。而自我影像的生产又不得不服从资本运作的法则,在这个意义上来说,身体在自拍时代只是以技术的形式摆脱了集体时代对身体的强控制而又陷入资本甜蜜的陷阱之中,自我终将成为一个幻想。

四、结语

正如前文所述,只有“身体问题意识”苏醒,身体才能真正进入现代视野,但进入现代,并不一定意味着身体的“觉醒”。从集体主义时代的“抽象身体”,个人被群体所规训;再到全家福中感性身体的萌芽,人依赖于家庭情感而获得自我认同;最后到消费时代身体的全面解放。这是一个身体从抽象走向感性的过程,但很难去认定在消费时代身体真正觉醒了,我们还活在资本逻辑所制造的白日梦之中,活在自我制造的幻象之中。这不是一个自我统一的时代,这不是一个人能为自我立法的时代,只能说权威已逝、个人已死。个人只能阐释身体,身体展示的真正目的不是为了注视自身,而是为了炫耀自身,在炫耀自身的同时表明现代人具有一种强烈被看到的欲望,正是被看到才形成现代人在世间行走的力量。这种被看到的欲望放纵了他者的窥伺症,在自拍中,每个人都设想自己是一个被注视者。在自拍中,每个人通过对理想形象与本体的相互辨认获得自我的统一,理想形象在社交中的广泛辨识使其具有超越本体的力量,进而规训着本体,使自我服从于他者凝视下的镜像,最终成为一种幻象。不禁疑惑,如若说“身体的修正”促使“人的解放”,身体本身就孕育着一股异质力量,并且这股力量将促使身体的“再封建”,注定使自我走向反叛,那么身体对自我来说真正的意义又是什么呢?

注释:

①自我认同是个人对自身角色、身份的自我确认,是一个人区别另一个人的整体标识,吉登斯认为,“它是个人依据个人经历所形成的,作为反思性理解的主体”。乔治·米德认为自我认同实际上是“行动中的自我”(反映个体人格的独特性)与“社会中的自我”共同构成的。

②中国集体主义可分为基于封建伦理道德的古代集体主义和基于社会主义伦理道德的当代集体主义。

③“身体隐喻”传统是中国古代思想家的共识。比如:《公羊传·庄公四年 》中有记载:“国、君一体也,先君之耻犹今君之耻也,今君之耻犹先君之耻也。国、君何以为一体也?国君以国为体,诸侯世,故國、君为一体也。”《礼记·缁衣》也记载孔子所说的,“民以君为心,君以臣为体”。孔子以心体关系隐喻君臣是有机的整体。在《孟子卷八·离娄章句下》中,孟子同样以身体隐喻政治,以手足的关系隐喻君臣关系,“君之视臣如手足;则臣视君如腹心君之视臣如犬马,则臣视君如国人君之视臣如土芥,则臣视君如寇讎”。

④贡布里希提出希腊艺术具有一种“皮格马利翁”的能力,“艺术家的目标不是制作一种‘写真,而是追求造物行动本身。”(见贡布里希.艺术与错觉[M].杨成凯,李本正,范景中,译.南宁:广西美术出版社,2012:80.)布尔迪厄认为照片具有一种的能力,“它给予摄影者‘自我实现的途径,或者神奇地转化为他们自己的‘力量或者是重新创造被表现的对象,不管是神圣化的还是卡通化的,都让人们有机会‘更广泛地感受到他们的情感,或者让他们展现自己的艺术倾向或娴熟技巧”。(见布尔迪厄.论摄影[C]//吴琼,杜予,编.上帝的眼睛:摄影的哲学.北京:中国人民大学出版社,2005:20-21.)因此肖像照同样具有一种“皮格马利翁”的能力,明显体现在全家福的家庭照上。

参考文献:

[1]吉登斯.现代性与自我认同:晚期现代中的自我与社会[M].北京:中国人民大学出版社,2016:91-92.

[2]黄俊杰.中国古代思想史中的“身体政治学”:特质与涵义[C]//任继愈,主编.《国际汉学》编委会,编.国际汉学(第4辑).郑州:大象出版社,1999:200.

[3]张再林.中国古代身体政治学发微[J].学术月刊,2008(4):23.

[4]布尔迪厄.论摄影[M]//吴琼,杜予,编.上帝的眼睛:摄影的哲学.北京:中国人民大学出版社,2005.

[5]伯格.观看之道[M].戴行钺,译.桂林:广西师范大学出版社,2006:163.

[6]波德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2000.

[7]卡林内斯库.现代性的五副面孔[M].顾爱彬,李瑞华,译.北京:商务印书馆,2002:13.

作者简介:王县,南京艺术学院艺术研究院硕士研究生。研究方向:艺术学理论、艺术美学方向。