河南省小秦岭金矿田剪切带特征及其控矿规律研究

刘玉刚,丁培超,孙保花,刘宗彦

(1.河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院; 2.河南省金银多金属成矿系列与深部预测重点实验室)

小秦岭金矿田位于豫西灵宝市,为中国第二大黄金产区。该矿田内产出文峪、杨砦峪、大湖、金渠沟等一大批大中型金矿床,目前控制的金资源量已达424 t。针对小秦岭金矿田的资源量预测工作指出其金资源量可达1 000 t[1],显示仍具有巨大找矿前景。优越的成矿环境及良好的找矿信息,吸引了众多科研及地质工作者,对小秦岭金矿田大地构造演化[2]、区域成矿规律[3-5]、矿床成因[6-8]及找矿预测[9]等进行了系统研究,积累了丰富的研究成果,但在构造控矿方面的研究相对较少。笔者结合多年野外调查工作成果,以小秦岭金矿田内众多典型矿床的控矿构造为研究对象,对构造带的变形特征及矿体分布进行了归纳,并结合大地构造演化对剪切带的形成演化、应力状态及矿体赋存规律进行了总结。

1 成矿地质背景

小秦岭金矿田位于华北陆块与秦岭造山带的结合部位,地处华北陆块南缘金、钼、铅、锌多金属成矿带上[3,5]。区域上,小秦岭金矿田南以小河断裂为界,北以太要断裂为界(见图1),将其与五亩坳陷、三门峡坳陷隔开。

1—新近系 2—中元古界 3—焕池峪组 4—观音堂组 5—四范沟组 6—杨砦峪组 7—中生代似斑状黑云二长花岗岩 8—中元古代片麻状二长花岗岩 9—古元古代似斑状黑云角闪花岗岩 10—背斜 11—向斜 12—边界断裂 13—含矿断裂及编号 SYZBX—上杨砦背斜 MGXX—庙沟向斜 LYCBX—老鸦岔背斜 QSPXX—七树坪向斜 WLCBX—五里村背斜

区域大地构造演化的认识较为一致,具有明显多旋回性,总体可概括为:吕梁运动导致华北陆块结晶基底的最终形成[4];后地壳伸展,在中元古代张裂,形成豫—陕—晋三叉裂谷;加里东期至印支期,地壳经历多期次南北向挤压造山,导致华北陆块与扬子陆块在印支期拼合成统一陆块;燕山期地壳在强烈挤压后出现南北向伸展,并伴随太平洋板块向欧亚板块俯冲,区域构造运动表现为南北向拉伸叠加左行走滑,在此基础上形成中酸性岩浆大爆发[2,5,10-11]。上述演化过程,造就了区域结晶基底的复杂构造岩貌和盆岭构造格架[2]。

区域地层主体为前寒武系,以新太古代太华群为主,南部出露中元古代官道口群、高山河组盖层,沿河谷出露少量寒武系及震旦系地层,断陷盆地内古近系、新近系地层较发育。太华群由一套变质基性、中酸性火山—沉积岩系组成,由老到新可划分为基性喷发表壳岩、杨砦峪组、四范沟组、观音堂组及焕池峪组。区域岩浆活动强烈,按侵入时代可分为古元古代、中元古代及中生代。古元古代以富钾花岗岩及花岗伟晶岩为主;中元古代表现为小河二长花岗岩,呈东西向展布;中生代最为强烈,形成了文峪、套河、蒲阵沟、银家沟、娘娘山等花岗岩体。区域地壳具有双层结构,构造复杂,褶皱、断裂十分发育。基底区与盖层区构造特征差异明显:基底太华群经受了多期次、深层次变质变形作用,形成了“拆离—变质核杂岩”构造格局;南侧盖层区受构造隆升向南拆离滑脱,形成了一系列向斜、背斜及近东西向的逆冲断裂和逆断裂[12]。

小秦岭金矿田成矿与岩浆热液及变质作用密切相关,矿种以金为主,已发现金矿床大型7处、中型11处、小型12处、矿点13处,与金伴生的矿产有铅、钼、银等,另分布少量铁、石墨、蛭石、石英岩等矿产。

2 小秦岭金矿田矿带划分

小秦岭金矿田内矿床主要分布在剪切带内,剪切带受背斜、向斜控制,多成群成带分布,具有丛聚性特征,受同一背(向)斜控制的矿床具有很多共性。区域上以上杨砦背斜、庙沟向斜、老鸦岔背斜、七树坪向斜、五里村背斜为界(见图1),由南至北将小秦岭金矿田划分为南矿带、南中矿带、中矿带、北中矿带、北矿带[5,7,12-13]。其中,中矿带最为主要,控制多数矿床和75 %以上的金资源量;次为北矿带,其产出2处大型金矿床和若干中小型金矿床;再次为北中矿带,其主要产出中小型金矿床;南矿带及南中矿带暂无金矿床产出。

2.1 中矿带特征

中矿带位于老鸦岔背斜轴部,呈北西西向展布,长18.85 km,宽3.08 km。矿脉呈密集带状,控矿的剪切带按产状分为南倾组和北倾组[14]。南倾组剪切带以文峪S505—杨砦峪S60为代表,长约16 km,为中矿带延长最大的剪切带,控制着文峪、杨砦峪、东闯、老鸦岔、金硐岔等大中型金矿床的分布。北倾组剪切带位于中矿带东部杨砦峪S60北侧,呈叠瓦状缓倾分布,与杨砦峪S60呈不对称对冲,控制着四范沟金矿床东西段及淘金沟金矿床的分布。

2.2 北矿带特征

北矿带位于小秦岭金矿田北部,西起五里村东至寺家,北起太要断裂,南至大湖峪,东西长20 km,宽约3 km。该矿带受五里村背斜控制,剪切带走向与背斜轴向呈近东西向,局部为北西向,矿带内的叠瓦状剪切带控制了金矿床的形成与分布[15]。北矿带内产有金矿床13处,较典型的有大湖钼金矿床、竹峪金矿床、灵湖金矿床,上述3个金矿床的规模均达大型,控制的金资源量可达北矿带总资源量的92 %。

2.3 北中矿带特征

北中矿带位于中矿带与北矿带之间,西起文峪岩体,东至黑峪子,东西长约10 km,南北宽约2.5 km。该矿带内断裂的分布及形态受七树坪向斜控制,该向斜西端被文峪岩体吞蚀,东端仰起消失,矿脉分布受七树坪向斜东端仰起及西宽东窄的形态制约。七树坪向斜轴向呈290°展布,轴面北倾,倾角50°~60°,剪切带沿向斜延伸方向展布。七树坪向斜北翼控制红土岭、金渠沟中型金矿床,南翼控制桐沟、雷家坡中小型金矿床,南翼近轴部控制出岔中型金矿床,这些金矿床构成北中矿带的主体。

3 剪切带特征及成因

3.1 剪切带分布特征

小秦岭金矿田内已发现剪切带及石英脉600余条,均分布于背(向)斜两翼,具有丛聚性特征,构造密度一般背斜多于向斜。由老鸦岔背斜、五里村背斜至七树坪向斜,每平方公里构造密度由10条、6条、5条依次递减,娘娘山岩体以东降低为3条,其含矿性也由老鸦岔背斜、五里村背斜、七树坪向斜、娘娘山以东递减[16]。

3.2 剪切带产状特征

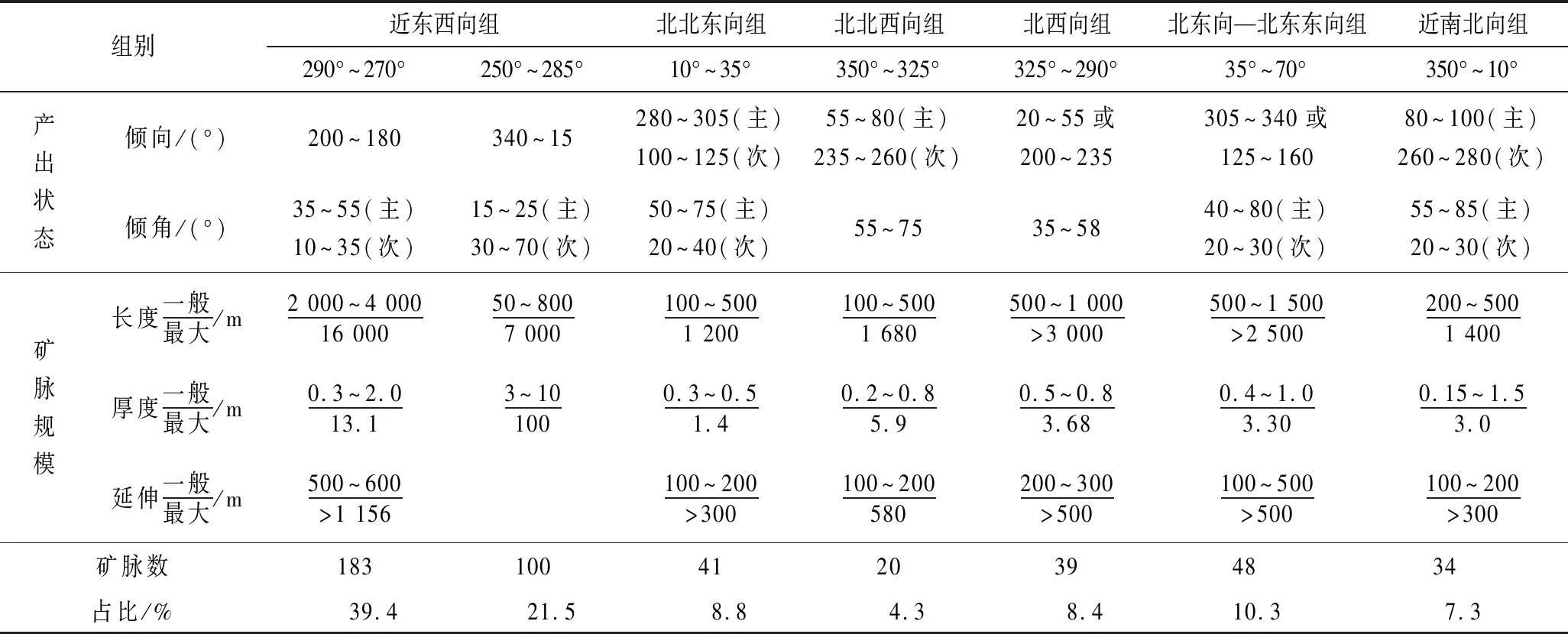

小秦岭金矿田剪切带空间分布特征统计结果见表1。结合1∶5万区调成果和有关勘探报告,小秦岭金矿田内剪切带空间分布按方向可划分为6组。

表1 小秦岭金矿田剪切带空间分布特征统计结果

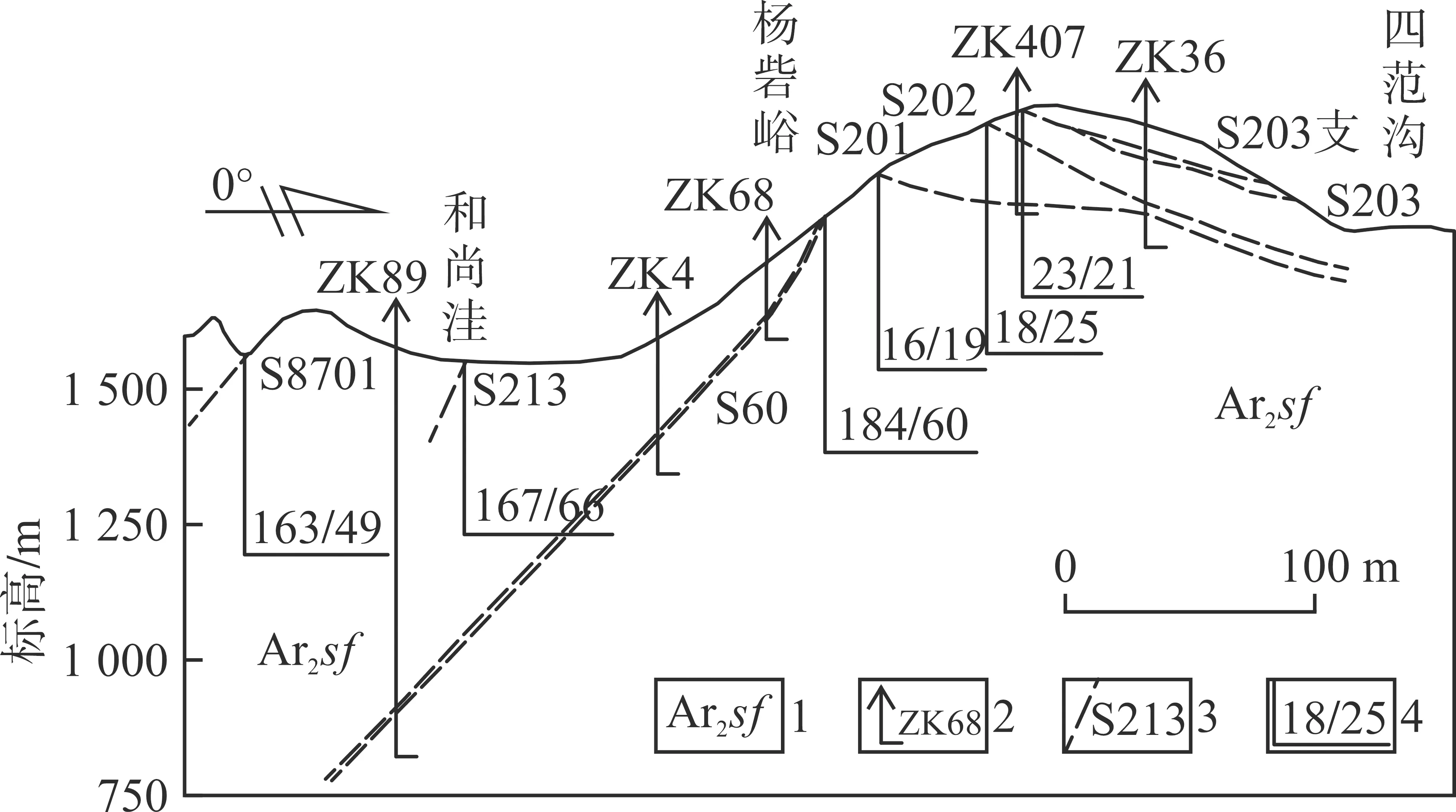

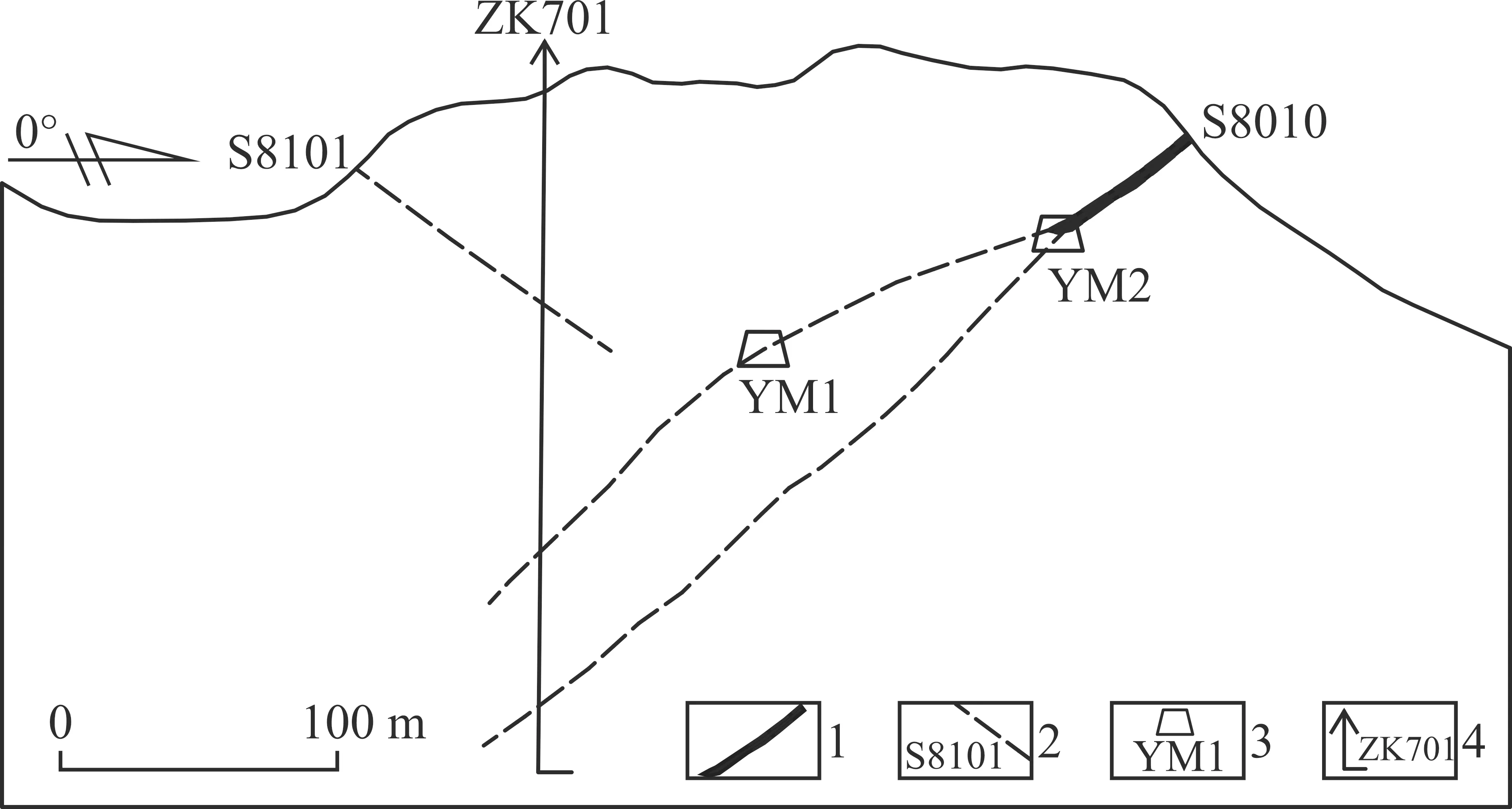

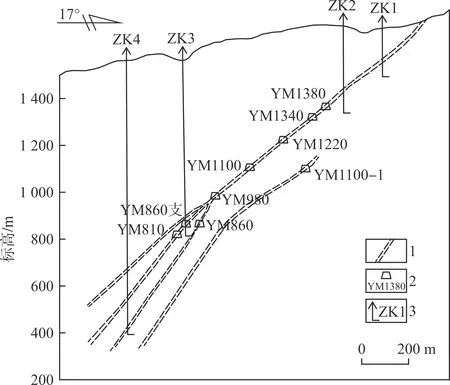

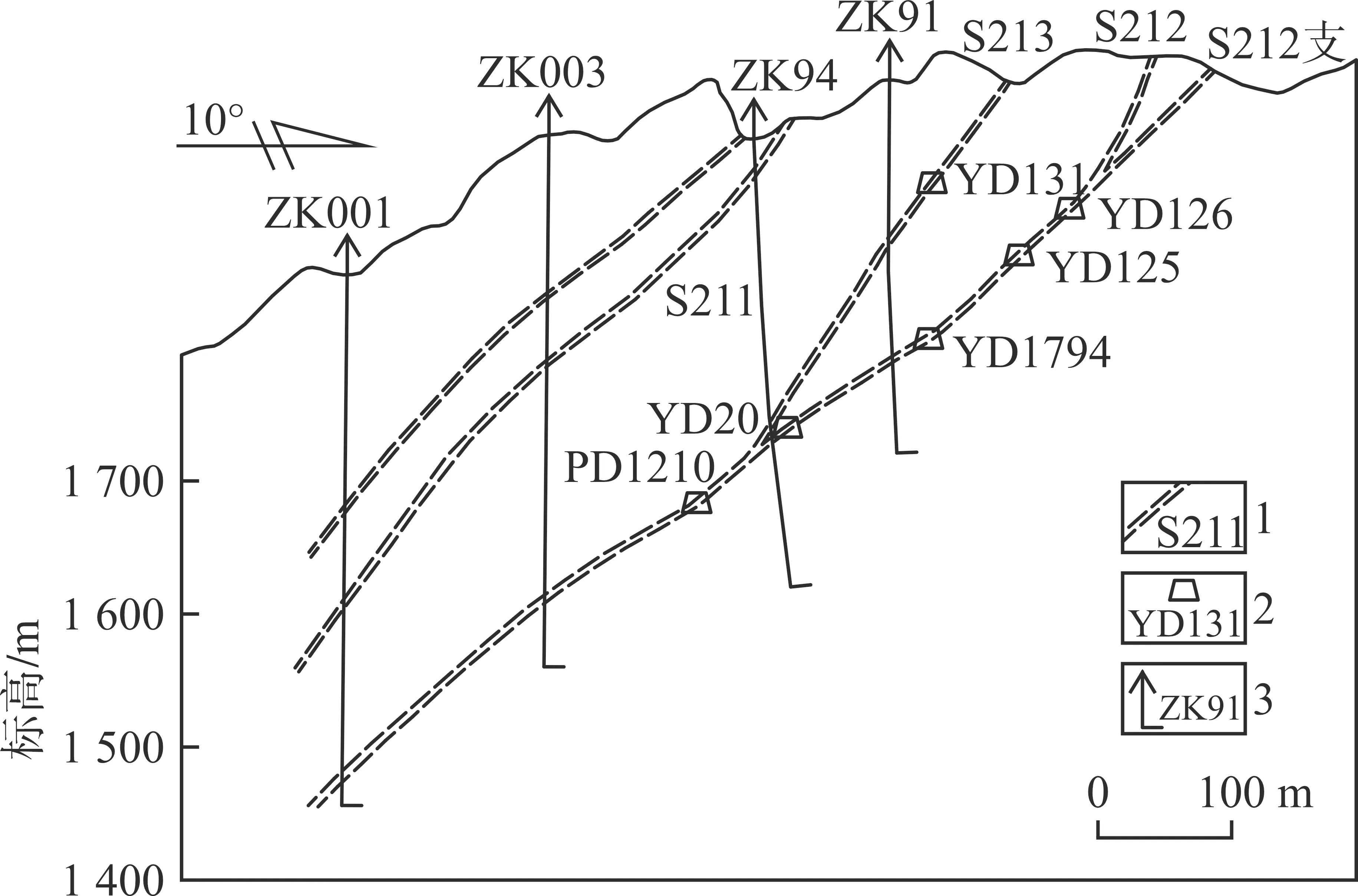

1)近东西向组:走向由南西西至北西西,分为南倾组和北倾组,几乎遍布整个小秦岭金矿田,为最主要的糜棱岩带。该组剪切带长度最大,控制着全区90 %以上金资源量,主要大中型金矿床均产于该组剪切带中[17]。剪切带分布及形态受复背斜控制,南倾组剪切带倾角中等,北倾组剪切带较缓,呈叠瓦状,总体呈不对称的相向对冲(见图2),部分矿区呈向斜内部的相向倾斜,倾角相近,但南倾组剪切带规模较大(见图3)。

1—四范沟组 2—钻孔及编号 3—剪切带及编号 4—产状(°)

1—矿体 2—剪切带及编号 3—坑道及编号 4—钻孔及编号

2)北北西向组:不发育,数量约占4.3 %,该剪切带内多产出稀散的小矿脉,赋存小型金矿床,如文峪S527、S540矿脉及枪马峪S410矿脉等。

3)北北东向组:数量较少,多呈单脉零星分布,该剪切带内赋存多处金矿点,部分可达小型金矿床,主要有桂家峪Z01、Z02、Z03矿脉等。

4)北西向组:不甚发育,数量约占8.4 %,多为单矿脉,该剪切带内金矿床规模为矿点或小型。

5)北东向—北东东向组:不甚发育,数量约占10.3 %,主要在文峪岩体西侧、王家峪岩体及娘娘山岩体东侧等地,该剪切带内金矿床规模多为矿点,零星为小型。

6)近南北向组:不发育,数量约占7.3 %,多呈单脉,如金硐岔S136矿脉及老鸦岔Q915、Q903矿脉等,多为金矿(化)点。

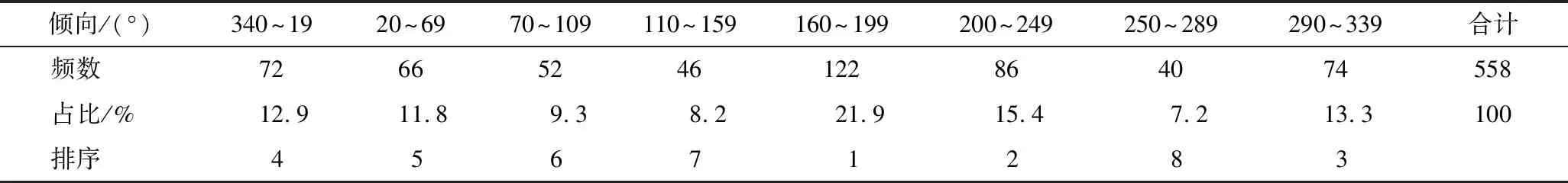

剪切带均表现为线状分布的高应变带,方向不同,规模各异,结合前人558条矿脉产状统计结果,认为剪切带走向以290°~300°为主,代表了区域构造线方向(见图4)。小秦岭金矿田含矿断裂倾向统计结果见表2。由表2可知,断裂倾向多变,以南倾为主(21.9 %)(见表2),倾角以20°~60°为主,倾角变化呈现正态分布特征(见图5)。

表2 小秦岭金矿田含矿断裂倾向统计结果

图4 小秦岭金矿田含矿断裂走向玫瑰图

图5 小秦岭金矿田含矿断裂倾角分布直方图 (据558条矿脉统计)

3.3 剪切带形态特征

剪切带形态在走向上呈舒缓波状,同一组剪切带呈密集分布的平行脉状,局部存在分支复合特征;在垂向上近于平行分布的剪切带表现出叠瓦状或分支复合特征(见图6、图7),沿倾向延伸方向构造形态也存在明显的舒缓波状变化,构成S形,并存在向上或向下的分支复合现象(见图8、图9),构成Y形或帚状特征。

1—杨砦峪岩组 2—矿脉及编号 3—正长斑岩脉 4—辉绿岩脉

1—矿脉及编号 2—矿体及编号 3—黑云母花岗岩 4—辉绿岩 5—坑道及编号 6—钻孔及编号

1—矿脉及编号 2—坑道及编号 3—钻孔及编号

1—矿脉及编号 2—钻孔及编号 3—坑道及编号

3.4 剪切带形成与演化

3.4.1 剪切带形成

小秦岭金矿田内剪切带的形成与一般断裂形成的力学机制是相同的。宏观上由加里东期至印支期,扬子板块与华北板块强大的南北向挤压,在区域上形成了大规模的北东向和北西向共轭压扭性断裂[1,2,5,12](见图10)。伴随挤压的持续,共轭压扭性断裂出现顺时针或逆时针扭动,造成各方向构造走向发生变化,其中最主要的北西向组演变为北西西向组,并受压应力呈现舒缓波状,从而形成与变质核杂岩走向基本一致的密集北西西向剪切带(见图11)。

图10 共轭压扭性断裂形成示意图

图11 共轭压扭性断裂叠加变形示意图

上述构造格局造就了剪切带走向主要为北西西向,延伸总体稳定,但断面呈现波状弯曲特征;在共扼剪切带的交会部位,由于构造交会而形成应力引张,有利于矿质的沉淀,并控制了矿体等间距分布的特征;剪切带交会部位在垂向上是倾斜的,可导致矿体侧伏,且多数向北西侧伏。

3.4.2 主要控矿剪切带的演化

小秦岭金矿田内剪切带的发展演化过程是复杂的,其与大地构造环境下的运动机制相关:加里东期至印支期,持续的压应力导致构造带由初期北西向剪切逐步转变为大规模的北西西向韧性剪切带(Ⅰ),在共轭剪切带交会部位由于构造引张形成脆-韧性剪切(Ⅱ);印支期至燕山期,伴随造山作用及地壳隆升,构造变形由韧性逐步转变为脆性,挤压作用在剪切带内形成雁列式及牵引状脆性变形,为韧-脆性剪切(Ⅲ);进入燕山期,构造体制由压性环境过渡为伸展环境,剪切带内岩石受引张破裂,变为脆性剪切(Ⅳ)。因而,小秦岭金矿田主要控矿剪切带的演化总体经历了韧性剪切、脆-韧性剪切、韧-脆性剪切及脆性剪切4个构造变形阶段(见图12)。

图12 变质核杂岩中韧-脆性剪切带的演化示意图

4 剪切带控矿规律

4.1 剪切带延长与金矿化强度

小秦岭金矿田内已发现控矿断裂达600余条,金矿床主要赋存在规模大的断裂中。中矿带S505-S209-S50-S60为延长最长的控矿构造,赋存有文峪、杨砦峪2处大型金矿床及老鸦岔中型金矿床;北矿带F5含矿构造延长12 km,赋存有大湖大型钼金矿床、灵湖中型金矿床及秦南钼金矿床。结合大量含矿构造内金矿床规模情况发现,小秦岭金矿田内剪切带的延长与金矿化强度及规模成正比。

4.2 剪切带空间密度与金矿化强度

由构造密度看,小秦岭金矿田内中矿带构造密度最大,由中矿带向北矿带、北中矿带、娘娘山岩体以东,构造密度由10条/km2降低为6条/km2、5条/km2、3条/km2,上述矿带的含矿性也由中矿带—北矿带—北中矿带—娘娘山以东地区逐渐降低[18]。

在主要金矿区内,构造密度对金矿化强度的控制亦有明显的表现:大湖金矿区分布断裂91条,其中近东西向43条,之中4条为含矿断裂,F5含矿构造赋存了95 %的金资源量;东闯金矿区分布断裂98条,其中近东西向29条,之中8条断裂含矿,S507赋存了70.35 %的金资源量。在文峪金矿区、枪马峪金矿区、马家洼金矿区亦有类似特征。

以上说明构造带的空间密度与矿化强度呈正相关关系。由成矿地质条件分析,金矿化富集地段受构造应力影响多位于强变形地段,易于形成同期的并行构造及次级构造,但成矿往往易于向有利的主含矿构造带富集。因而,找矿预测工作应系统分析成矿期的构造性质,筛选出有利的主含矿构造。

4.3 剪切带厚度与金矿化强度

小秦岭金矿田内矿脉的分布具有丛聚性及成群成带的特征,而且矿脉的品位和厚度,特别是金品位极不均匀。小秦岭金矿田主要矿床(脉)金品位、厚度特征见表3。

表3 小秦岭金矿田主要矿床(脉)金品位、厚度特征

总体来看,中矿带各矿床(脉)金品位(8.15~17.22 g/t)最高,北中矿带(10.95~11.84 g/t)次之,北矿带(4.68~6.81 g/t)最低;金品位变异系数也服从上述规律,中矿带(125 %~330 %)最高,北中矿带(116 %~176 %)次之,北矿带(104 %~118 %)最低。反映小秦岭金矿田内中矿带矿化作用最强,由中矿带到北中矿带再到北矿带依次降低。各矿床(脉)厚度变化相对较小,北矿带略高,中矿带略高于北中矿带。就单个矿脉或中段来看,一般金品位与厚度呈正相关[19](见图13~15)。

图14 出岔金矿区8201—③矿体1 100 m中段厚度、 品位变化曲线

图15 四范沟金矿区S201矿脉①号矿体1 878 m中段厚度、 品位变化曲线

4.4 剪切带走向变化与金矿化强度

在平面上,剪切带沿其走向上总体呈北西西向波状弯曲,剪切带的走向与金矿化强度关系密切。

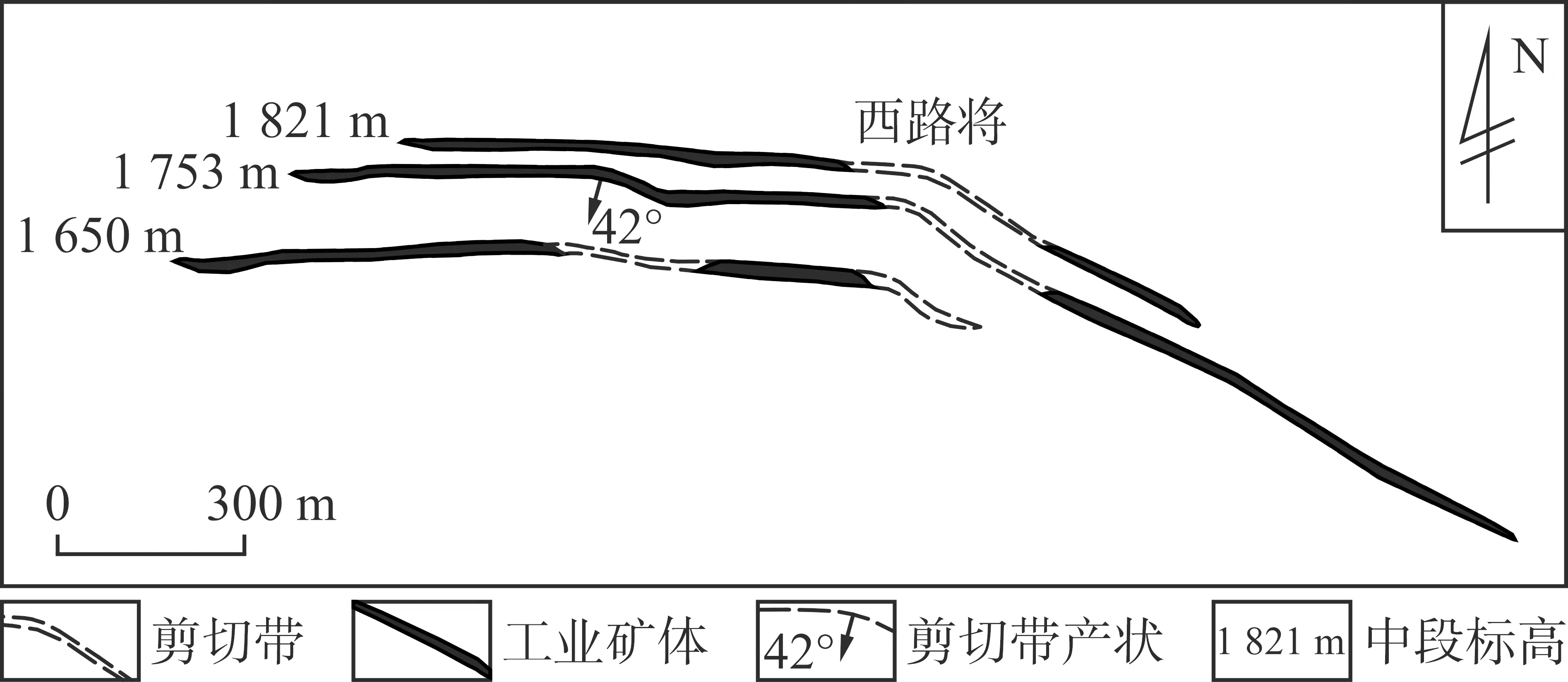

首先,沿同一条含矿构造带具规模的金矿床,多位于构造带走向由北西西向近东西偏转的东西向构造段内。如沿S505—S60矿脉、文峪金矿区、东闯金矿区、老鸦岔—金硐岔金矿区、西四范沟—杨砦峪金矿区均位于剪切带的相对近东西向段内,形成了具规模的工业矿体;而上述金矿区之间,位于剪切带的北西西向段仅出现零星矿化或为无矿段(见图16)。其次,在单个金矿区内金矿化强度较高的工业矿体,同样易就位在构造带走向由北西西向近东西偏转的东西向构造段内。如在文峪、杨砦峪金矿区内,近东西向构造段矿化好、矿体规模大,北西向构造段矿化明显减弱(见图17、图18)。

图16 S505—S209—S60含金剪切带的走向和控矿特征示意图

图17 文峪金矿区S505矿脉联合中段平面示意图

图18 杨砦峪金矿区S60矿脉联合中段平面示意图

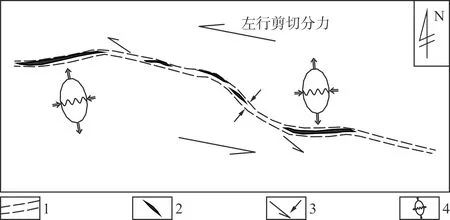

由于区域上北西西向剪切带在成矿期具有左行走滑特征,导致沿剪切带的近东西向段受拉张作用而产生引张空间,有利于矿液沉淀富集,而北西向段受挤压导致剪切带紧闭,不利于成矿(见图19)。

1—剪切带 2—工业矿体 3—不同层次作用力方向 4—应变椭球体

4.5 剪切带倾角变化与金矿化强度

沿剪切带垂向上,构造面沿倾向呈S形波状扭曲并向深部延伸,剪切带倾角由地表向深部由缓至陡连续变化。剪切带的含矿性与其倾角关系密切,一般工业矿体多赋存在倾角由陡变缓的相对缓倾构造段内(见图20)。

1—剪切带 2—工业矿体 3—不同层次作用力方向 4—应变椭球体 5—钻孔

5 结 论

1)小秦岭金矿田剪切带的形成演化过程较为复杂,结合大地构造演化及构造变形特征,显示主要控矿剪切带的演化总体经历了韧性剪切、脆-韧性剪切、韧-脆性剪切及脆性剪切4个构造变形阶段。

2)小秦岭金矿田内矿脉的规模明显受剪切带规模控制,剪切带的长度与金矿化强度和规模成正比,构造密度与所在地区的金矿化强度呈正相关关系。

3)小秦岭金矿田内含矿剪切带的产状变化对矿段及矿脉的分布起决定性作用,剪切带走向上由北西西向向近东西向偏转的东西向构造段,以及垂向上倾角由陡变缓的缓倾斜段为相对有利的富矿地段。