中国山水画的构图特点与文化意蕴

崔敏

在开始创作一幅画之前,我们首先要考虑的就是画面的构图。在中国画理论中,构图又被称为“经营位置”,是指画面中各种元素的排布方式。中国画的题材有很多,其中最具代表性的就是山水画。古人在描绘山水时,并不是刻板地模仿真实的自然风景,而是要借山水来抒发心中意气。因此,中国山水画在构图排布上有一套独特的范式,这也是为什么我们在欣赏时发现其中有很多看似“超越常理”的地方。本次艺术中的故事,就让我们随古人佳作深入中国山水画的世界,从构图特点和文化意蕴两方面一同探索其中的“奥秘”!

一、中国山水画独特的构图范式

1.三远法与散点透视

“三远法”是中国山水画中经常使用的一种特殊透视法,由北宋画家郭熙提出。“三远”指的是“平远”“深远”“高远”。其中,“平远”就是“自近山而望远山”,“深远”是“自山前而窥山后”,而“高远”则是“自山下而仰山巅”。

从字面上看,“三远”和西方焦点透视中的“平视”“俯视”“仰视”相似,但实际上两者有很大的区别。焦点透视法以几何学为依据,画家在写生时,往往会选择一个固定的地点完成整幅画的创作。而如果采用“三远法”进行创作,画家则不会固定在某一个真实存在的空间位置上对景物进行客观描绘,而是将不同视点看到的不同景物融合在同一幅画中展现。画家通过主动经营位置,采用一切方法超越视觉造成的局限和束缚,展现景物的突出特征,表现咫尺之内、万里之遥的艺术境界。

此外,在利用“三远法”进行创作时,还要求画家能够做到“全马在胸”“胸有成竹”,即对山川河流进行细微深入而又全面的观察,将景致了熟于胸,实现对画面的整体把控。比如,在中国山水画作《阔渚遥峰图》中,山间每一处都布满了各种人物的活动情景。近看,楼阁亭宇,人际往来;远观,崇山峻岭,宏伟壮观。画家李在通过对眼前的景象进行长期、细致的观察,做到“胸有沟壑”而不受制于眼前山水形态的束缚,用一种巡游的方式经营山水位置,描绘山势之峻拔、川流之浩渺,真实地呈现出山高水长的磅礴气势。

2.似奇反正

如果说“三远法”是山水画构图的法则,那么“似奇反正”则是从构图目的出发,延伸出的特有构图形式。“似奇反正”就是画家通过故意打破常理或实景,创造出一些奇妙有趣的布局,进而使画面呈现出一种独特的平衡与和谐。齐白石先生的名作——《蛙声十里出山泉》就充分地运用了这一构图形式。

“蛙声十里出山泉”是查慎行七言绝句《次实君溪边步月韵》中的一句。某日,老舍先生去齐白石家做客时无意间翻到这句诗,觉得有一种奇妙的意境,于是就建议齐白石以此为题作画,并让其从听觉的角度表现,于是就有了这幅《蛙声十里出山泉》。

初看画作,映入眼帘的是一道从高处倾流而下的溪流,溪水周边的山石用写意的手法,而中间的溪流却用白描手法,整幅画的构图极为细长,让人一眼看上去有些奇怪。然而,再细细观赏之后,又发现其中的妙趣横生。粗犷的写意山石和细腻的白描溪水在对比中营造活泼可爱之感,浓淡山石交代出高度曲险,泉水的白描通过疏密和不同方向的线条,勾勒出溪水的走势和缓急。画面中没有一只青蛙,却通过六只奋力游动的蝌蚪,暗示出青蛙的叫声。蝌蚪的画法虽不符合近大远小的透视规律,但却成为画面中最夺人眼球的主角。这正是初看“意料之外”,细品“情理之中”的似奇反正的效果。

3.大胆剪裁

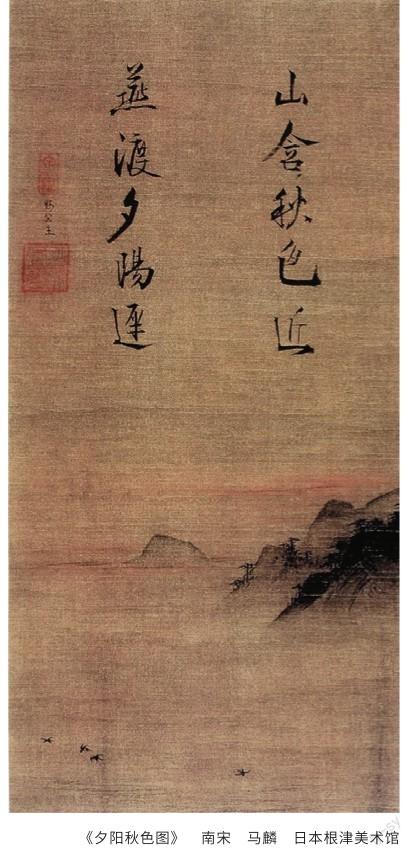

将寻常景物进行创新表现需要画家对整个画面重新组织安排,进行取舍。以画华山为例,有的画家会选择将整个华山的草木都放进画面,细致入微、面面俱到。而成熟的画家会通过多次观察,挑选景致中最精粹的部分,对不重要的元素“大胆剪裁”。这样做的目的是为了突出画中最精华的部分,让整个画面的表现力度更为强烈,这也是中国画中常说的“计白当黑”。南宋名家马麟在创作《夕阳秋色图》时就将整个画面大半留白,以边角山水之境作为主体,凸显了南宋山水清静旷远、秀逸灵动的气象,也开辟了中国山水画的新境界。

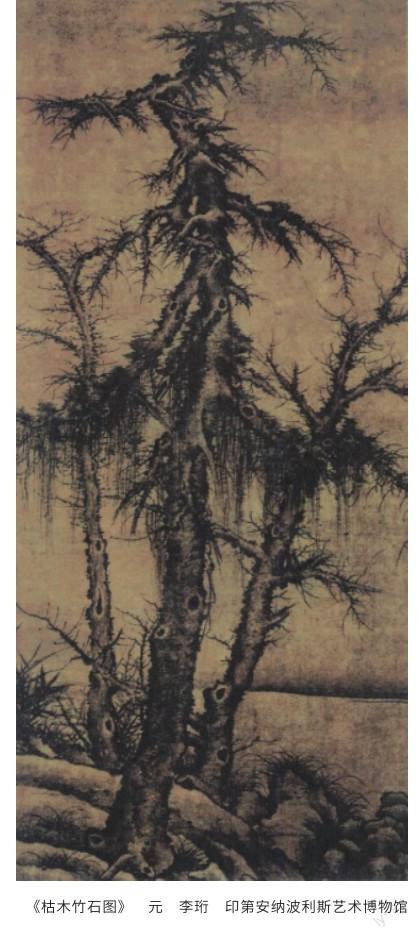

除此之外,对画面进行“大胆裁剪”还能起到“化腐朽为神奇”的妙用。比如,元初画竹名家的李珩在《枯木竹石图》中描绘了几棵枯松,形态规矩,枝叶稀少。若放在日常生活中,這不过是长在土壤中的几棵普通松树,可能路过的人们都不会多看几眼。然而,李珩在创作时选择将背景部分大量留白,“剪裁”多余的山水衬景,几棵枯松铺满整幅画面,拔地而起,苍劲有力。细细品味,好像有一股顽强的生命力透过画纸,蓬勃而出。

二、构图背后的审美意蕴

我们通过前面的介绍了解了中国山水画具有代表性的几种构图范式,初步感受画家在创作时对画面景物的处理手法。其实,无论画作中采用哪几种构图方式,都与画作背后的审美意蕴和艺术旨趣是密切相关的。西方传统艺术观念中定义好作品的一个重要标准是逼真,而中国山水画则将“逸品”作为最高标准,透过各个历史时间的“逸品”我们能真正领会画作的意蕴、精神内涵和价值所在。

“逸品”是一种超越形象和技法的自然之妙,通常用来形容笔墨精简、不拘于形似、充满意趣的绝佳作品。在创作时,画家多通过笔墨虚实等变化,突破事物具象的束缚和无限性时空的局限,展现超然于画面之外玄妙的精神意境和梦幻诗境。

基于此,我们可以再反观“三远法”的运用,深入具体地理解这种超然的意境。中国山水画中的“远”是由心理空间和时间决定的,它依赖于客观的空间和时间,但又不受制于此。画家在表现“远”时,借助山峦叠嶂的不同层次关系,引导观者的视线在景中游移,跟随画面景色变化去感受时间的变化。这里所说的时间已不是钟表上的时间,而是主观时空和客观时空的合流,是通过“外师造化”最终“中得心源”,进而实现形和神的结合。

中国山水画以其独特的构图范式,用笔墨描摹山水之间,带观者走进超然于画面和景物本身的意境之中,领略山河天地间的磅礴气势,探索画外的立体时空。通过本次山水艺术之旅,你是否对中国山水画有了更深入地了解?你最爱的山水画又是哪一幅呢?