基于视觉动力-灰色关联分析的车身造型形态进化机制研究

卢兆麟,宋浩

(1.北京理工大学 设计与艺术学院,北京 100081;2.工业制造艺术创新设计工信部重点实验室,北京 100081)

车身造型形态设计指“根据汽车整体设计的多方面要求以塑造最理想的车身形状,是汽车外部造型及空间设计的总和”[1],消费者将造型作为选择汽车理由的比率远远高于其它商品[2],车身造型形态主要受到机械结构、人机工程、空气动力学、能源形式四个因素的影响,还要考虑时代性、审美观念等因素.由于涉及到用户多感观联觉、意象表征、品牌传达等方面,车身造型形态的设计实际上构成了一个多目标多向量的复杂系统.

车身造型形态存在进化机制,通常包括2 种模式:①渐进模式.CALABRESE 等[3]将汽车造型定义为迭代过程,即在每一次具体的车型设计任务中,并不必然意味着颠覆式创新,而往往是在给定的约束条件下,对已有的设计元素进行重新整合和再创造;REZAYAT[4]的研究发现,新车型中通常40%的组件是对现有零件的重用,40%的组件是对现有零件的修改,而只有20%的零件是全新的.②突变模式.哈佛大学Richard 提出满足下列三项条件之一的产品就可称为突破式创新:具有全新的产品特色;现有的功能指标至少提升5 倍;产品成本至少降低30%.对于车身造型而言,突变一般来自形态对于新技术创新的响应.

目前学术界对于车身造型形态进化的研究主要基于品牌视角[5-6],包括以下2 个方面:①车身造型形态的基因表征.例如KARJALAINEN[7]将造型基因定义为显性风格特征域与隐性风格特征域以及两者的映射;麻省理工学院GEORGE[8]提出了形状文法(shape grammar, SG),通过此方法描述、归纳和分析已有汽车产品族特征,并依据形状规则对产品特征进行再现和发展;②车身造型形态的基因算法.JAY 等[9]通过对别克汽车造型发展历程的分析,总结出63 条形状文法,并将其编码为可重用的语言;罗仕鉴等[10]构建产品族外形基因与消费者偏好之间的映射模型,并转换成偏好驱动的进化函数,运用遗传算法实现SUV 产品族侧面轮廓线基因进化;李愚等[11]提出了汽车外形设计的基因网络模型.

现有研究取得了丰富成果,也存在着不足:对车身造型形态进化的复杂机制与动因缺乏深入研究,缺少有效的理论与方法支撑,不能有效指导设计工作开展.文中将基于视觉动力学-灰色关联度分析,针对上述问题进行研究.

1 视觉动力学理论模型

1.1 视觉动力学原理

视觉动力(visual dynamics)的概念由著名的心理学家鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)提出[12],阿恩海姆将“完形心理学”的重要原则之一“同型论”(isomorphism)应用于视觉艺术研究中.该原则认为“完形”特性在物理、生理与心理现象之间具有对应关系,所以三者彼此是同型的.基于上述原则,阿恩海姆提出了“视觉力”的概念,认为图形可由“力”来描述,人们看到“完形”变化的同时心理上也感知到了这种“力”(如图1 所示),并且视觉力的感知不是思维和推理过程,而是来自人们的直观经验.

图1 视觉力的完形变化Fig.1 Gestalt transform of visual dynamics

视觉动力学认为视觉经验的本质也不能仅仅通过距离、大小、角度、尺寸、色彩的波长等去描述,因为这样一些静止的尺度只能对外部“刺激物”加以界定,而无法描述观者的心理感受.阿恩海姆根据物理学的“场”提出了生理学“力场”的假说,例如在一个白色正方形中贴一个黑色圆面,不仅能看到黑色圆面在正方形中的位置,还看到它具有一种不安定性,似乎具有一种要离开原来所处位置的趋势,向某一特定方向运动.

综上,视觉动力学理论要点可总结为以下4 条:①每一个视觉样式都对应一个“力”的样式;②“视觉力”的样式是视觉形式的基本性质;③“视觉力”的性质与“物理力”的性质相同;④“视觉力”决定了视觉形式的情感表现.

根据视觉动力学的基本原理,车身造型可以认为是一种“力的结构”[13],而用户对于车身的一切审美体验都是来自于这种力的体验[14].这些“力”虽然不是客观存在,但它们和自然界普遍存在的、物理学中的“力”一样,作用于人的认知过程,是人对客观物体的知觉感受[15].因此,可以将用户视觉可见的具体车身造型形态元素解构为基本“力”元素.

1.2 视觉动力学的形式与描述

当前视觉动力学研究主要不足在于偏重于个体感官经验,没有进行定量化精确测度与计算,导致无法准确探寻其内在规律.针对以上不足,文中作如下定义.

定义1:设VS为用户对于车身造型形态的视觉感知(Visual Sense),则VS是一个三元组:

式中:F为视觉力;I为初始形态;P为用户个体经验.

初始形态在视觉力的作用下发生改变,形成最终造型.由于用户个体存在差异,经验也有所不同,因此视觉感受也存在一定的异质性.

定义2:比照物理力的定义,认为视觉力F包括三要素,即:大小、方向、作用点,用巴克斯范式(BNF)进一步描述为

以力的种类来区分,包括冲击力、压力、拉力、张力等.

定义3:初始形态对最终造型形态的形成起着关键性作用,用巴克斯范式对初始形态进行描述如下:

初始形态包括属性和样式两个要素.属性分为塑性(ductile materials)和脆性(brittle materials);塑性是指初始形态在受到视觉力的作用下虽然产生显著形变但并不破坏,脆性是指初始形态受到视觉力后发生了形态的破坏.为了简化问题,文中将样式规定为平面几何造型,如直线、圆形、正方形、梯形等.

基于上述3 个定义,对车身造型形态中常见的视觉动力学现象进行分析,总结整理如表1 所示.

表1 车身造型形态中常见视觉动力学分析Tab.1 Analysis of visual dynamics in vehicle styling

2 实例研究

车型在经济与社会因素的共同作用下不断进行迭代,经过美学评估与功能评估以消除技术冲突,形成折中方案.这种迭代由量变到质变,最终导致车型发生代际进化.文中提出车身造型形态进化模型如图2 所示.

图2 车身造型形态进化模型Fig.2 Evolutionary model of vehicle styling

2.1 研究样本的选取

文中选择宝马7 系轿车作为研究样本.该车型于1977 年推出第一代,至今已经历六代,历史较长、脉络有序,因而是较为适宜的研究对象.根据文献[16]的研究,特征线作为点和面的过渡,最适合于设计表达,被普遍用于汽车设计,同时为了简化问题,文中以车身侧面造型形态作为具体对象,如图3 所示.主要造型特征包括:①挡风窗轮廓线;②引擎盖轮廓线;③车头灯轮廓线;④后备箱轮廓线;⑤车尾灯轮廓线;⑥肩线;⑦霍夫迈斯特拐角(Hofmeister-Knick),又称“霍氏弯角”,是指宝马公司从1961 年推出的BMW1500 上采用并延续的经典设计元素,即在C 柱靠近后窗的位置有一个小的弯角,目的在于增加车辆的运动感.

图3 宝马7 系车身侧面主要造型特征Fig.3 Main features of the side of BMW 7 series

2.2 针对研究样本的视觉动力分析

2.2.1 视觉动力学属性划分

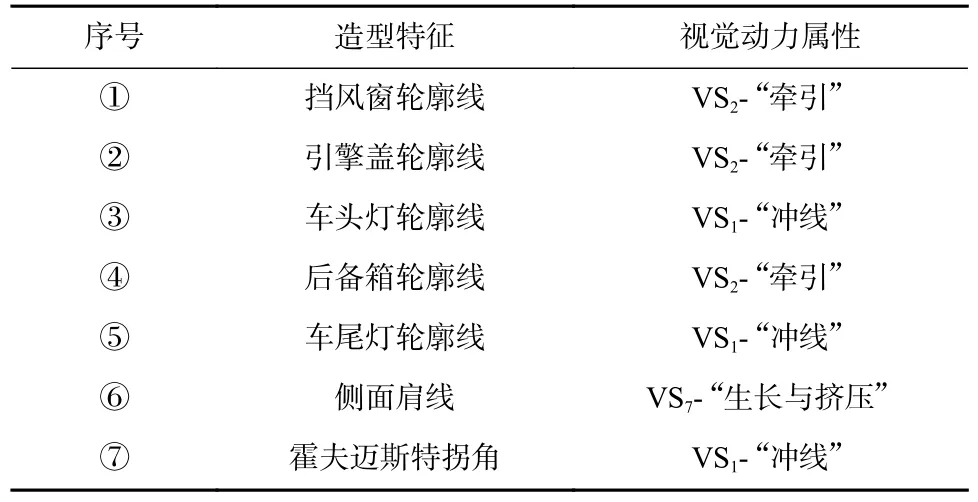

对图4 中所示各造型特征进行视觉动力学分析,得到属性划分,如表2 所示.

表2 视觉动力学属性划分Tab.2 Attribute classification of visual dynamics

图4 车身侧面造型形态视觉动力学测度示意图Fig.4 Schematic diagram of visual dynamics measurement for the side of vehicle styling

表2 中,车身侧面造型特征的动力学属性主要包括3 种:VS1-冲线、VS2-牵引、VS7-生长与挤压.

2.2.2 视觉力的测度

文中针对研究样本所涉及的3 种视觉力提出定量化测度方法如表3 所示.

表3 视觉力的测度Tab.3 Measurement of visual dynamics

根据表3,对宝马7 系车型的侧面造型形态视觉力进行测度,如图4 所示.

对宝马7 系第一代至第六代车型进行测度之后的数值,结果如表4 所示.其中视觉力的大小采用比值,因而是无量纲数值.

表4 宝马7 系各代车型侧面造型形态视觉力测量值Tab.4 Measurement of visual dynamics of the side of BMW 7 series

2.3 意象获取实验

“意象”是指用户对产品物理属性的感知及引发的心理与情感活动,最终形成感性认知[17-18].按照信息传播理论,意象是汽车造型“投影”于用户心理的结果,实际上决定着用户对于汽车造型的偏好程度.文中将聚焦于车型演进过程中视觉动力与意象内在关联性的变化.

2.3.1 实验材料处理

选取相同拍摄角度、透视关系和车身颜色的六代宝马7 系车型侧身图片;所有图片统一替换为灰色背景并降低饱和度;此外将车轮全部作径向模糊处理以避免轮毂造型干扰.最终处理后实验材料如图5 所示.

图5 实验材料Fig.5 Experimental materials

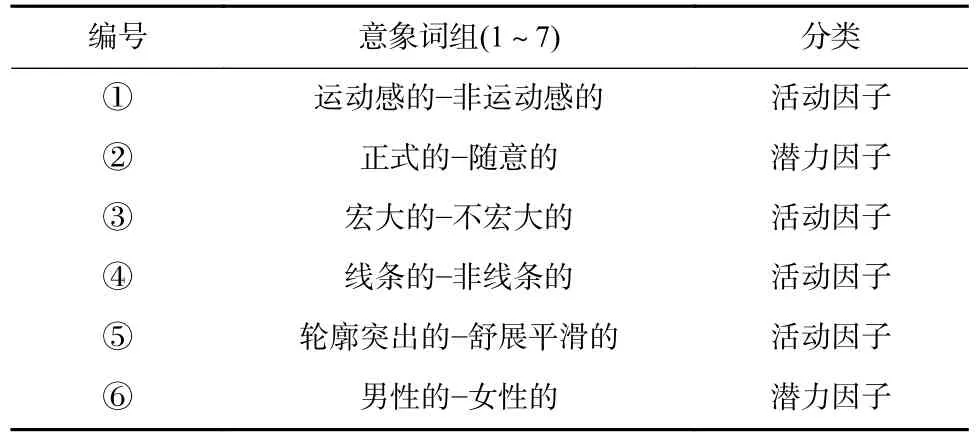

2.3.2 确定意象形容词对

文献[19]提出了评价汽车意象的16 组词汇,总体上分为评价因子、活动因子、潜力因子3 类[20].由于本次实验不涉及褒贬评价,最终选定6 组意象词对,其中活动因子4 对、潜力因子2 对(如表5 所示),并制成1~7 分Likert 量表.

表5 意象形容词对Tab.5 Adjective pairs of imagery

2.3.3 实验过程

①被试对象.被试均为在读研究生;其中设计专业52 名、非设计专业28 名;男性31 名、女性49名.实验地点在北京理工大学设计认知与计算研究中心.

②实验任务.将实验材料在27 英寸4K 显示屏上播放,由被试距离屏幕70 cm 并平视;要求被试对象针对每一代宝马7 系车型做出意象形容词的评分.主持人确保现场安静,除了必要的提醒外,不对被试的思维做任何干扰.

2.3.4 实验数据分析

对采集的实验数据进行分析,第一至第六代车型意象变化趋势用热力图表现,如图6 所示.

图6 车身造型形态意象变化趋势热力图Fig.6 Thermodynamic diagram of the trend of vehicle styling imagery

从图6 中可以发现,从第1 代车型到第6 代车型,其“运动感”始终在不断增强,与此同时“宏大”意象也始终在增强,这反映了社会审美意识的重要变化,即:“宏大”意象并非意味着“商务”,而是与运动感形成了统一.其它4 组意象词汇在1~6 代车型的演进过程中,表现出了高度一致的趋势.值得注意的是从第三代车型到第四代车型过渡当中,这四组意象发生了突变,“随意”、“非线条感”、“舒展平滑”以及“女性感”明显增强.从实验材料中也可以看出,从第三代到第四代车身整体变得厚重饱满,线条由平直硬朗变得饱满,轮廓(尤其是车顶)变得圆润,导致向上视觉动力急剧增加;为了达到平衡,需增强水平方向视觉动力来增加修长感,以抵消竖直方向膨胀的视觉特征.

这种突变现象发生在20 世纪90 年代末至20 世纪初,究其深层的技术、经济与社会因素,可以总结为:①碰撞安全法规相继出台.20 世纪90 年代后期,主要汽车生产和消费国都成立了碰撞测试机构,例如1995 年日本JNCAP 成立、1997 年欧洲Euro-NCAP成立、1999 年韩国KNCAP 成立,1995 年美国IIHS修改碰撞测试评分规则,并增加了40%重叠正面碰撞等项目.相对于平直的车身,曲面更利于均匀受力、防止形变.②设计和加工技术的进展.计算机辅助设计、三维建模等相关软件日趋成熟,使复杂曲面设计成为可能;同时冲压技术、激光焊接技术等进步,能够制造多变、凌厉的曲面造型.与此同时,人类社会正在迈入信息化,“机械感”正在弱化,车身造型形态体现出更多的“亲和力”.

3 灰色关联分析

灰色关联分析(grey relation analysis, GRA)源自于系统科学理论中的灰色系统理论.在实际社会活动中,绝对的白色系统和黑色系统都是极少的,大量存在的是“部分已知、部分未知且系统内部元素关系不确定”的灰色系统[21].灰色关联分析是一种多因素统计分析方法,用以描述各因素之间关系的强弱、大小与次序,其优点在于:①侧重动态趋势,能充分体现因素随时间的变化情况.②所需数据样本量较少.因此,文中采用灰色关联分析方法研究车身侧面造型形态视觉力与意象的关系,进一步分析演进机制.

3.1 确定参考数列与比较数列

将参考数列记为Xi,则Xi={xi(1),xi(2),···xi(t)},i=1,2,···,n.该数列表示第i个意象词汇在第t代车型上的分值.

比较数列记为Yj,则Yi={yi(1),yi(2),···yi(t)},i=1,2,···,n.该数列表示视觉动力的第j个测度项在第t代车型上的数值.

3.2 数据的无量纲化

为了便于进行比较从而得到准确的结论,对参考数列和比较数列中的数据进行无量纲化处理,处理方法包括两种:初值化与均值化.通常而言,初值化方法适用于稳定递增或递减的数据,均值化则适用于无明显升降的数据,文中采用均值化方法.在文中的研究中,意象词汇与视觉力大小为无量纲数值,因此只需对比较数列中的视觉力方向数值进行相应处理,计算公式为

式中,yi(t)为第i视觉力方向在第t代车型上的数值,除以均值后得到无量纲数据.

3.3 灰色关联系数计算

计算视觉力的各测度项与意象之间的灰色关联系数,设灰色关联系数为εj,则计算公式为

式中,ρ为分辨系数,当ρ≤0.546 3 时,分辨效果最好,文中取ρ=0.5.

3.4 灰色关联度计算

灰色关联系数是指各代车型的视觉动力与意象的关联程度,为在整体上获得关联程度,需对各代车型的关联系数求均值.设灰色关联度为δj,则计算公式为

3.5 数据分析

3.5.1 各代车型灰色关联系数

限于篇幅,文中仅以“运动感的—非运动感的”为例,分析该意象与车身侧面特征视觉动力的灰色关联系数.依据视觉力属性的不同,分别对“冲线”、“牵引”、“生长与挤压”进行分析,结果如图7~图9所示.

图7 “冲线”与“运动”灰色关联系数Fig.7 Grey relational coefficient between "Impact" and "Motion"

从图7 中可以看出,车头灯视觉力大小、车尾灯视觉力大小、霍夫迈斯特拐角视觉力大小与霍夫迈斯特拐角视觉力方向与“运动”意象的灰色关联系数始终较高,并且贯穿第一至第六代车型;车头灯切线夹角、车尾灯切线夹角、霍夫迈斯特拐角切线夹角灰色关联系数走势趋于一致,在前三代车型保持稳定而后三代升高;车头灯视觉力的方向灰色关联系数在前三代车型中较高而在后三代车型中显著降低;值得注意的是车尾灯视觉力方向则变化较大,在第一、三、四代车型中灰色关联系数较小,而在第二、五、六代车型显著变大.

在图8 中,“牵引”视觉力灰色关联系数总体平稳,究其原因是这些造型特征总体变化较小.其中关联较大的是挡风窗轮廓线、引擎盖轮廓线、后备箱轮廓线的视觉力大小.

图8 “牵引”与“运动”灰色关联Fig.8 Grey relational coefficient between "Traction" and "Motion"

在图9 中, 肩线的“生长与挤压”视觉力大小关联系数始终较大且保持稳定;而视觉力方向的灰色关联系数从第一代、第五代与第六代车型较大,第二、三代到第四代车型有所降低.通过对实验材料的观察,发现关联系数较大的车型肩线前后贯穿整体侧面,而关联系数较小的车型肩线则被翼子板阻断.

图9 “生长与挤压”视觉力与“运动”意象关联系数Fig.9 Grey relational coefficient between vision dynamics of "Grow-Squeeze" and "imagery of Motion"

3.5.2 各代车型总体灰色关联度

各代车型总体灰色关联度计算结果如表6 所示.

表6 宝马 7 系各代车型侧面特征视觉动力与意象灰色关联度Tab.6 Grey relational coefficient between visual dynamics and imagery of side features of BMW 7 series models

由表6 可知,综合各代车型情况,与造型意象关联度最高的侧面造型特征是肩线,说明这一部分在塑造车身意象时具有显著的作用;其次是霍夫迈斯特拐角;再次分别是引擎盖轮廓线、车头灯轮廓线、车尾灯轮廓线,以上3 部分均为“牵引力”的形式,并且关联度总体上相当;较弱的是挡风窗轮廓线和后备箱轮廓线.

4 结 论

文中针对现有视觉动力学不足进行改进,对其进行形式化描述并提出测量方法,结合意象获取实验与灰色关联分析,以实际案例对汽车车身形态造型进化机制进行研究,主要结论如下:

①第三代到第四代车型代际变化中,车身造型形态发生了突变,原因是由于当时碰撞安全法规的出台以及制造工艺变化所导致.在当前“网联化、智能化、电动化”趋势下,汽车的车身造型形态从仅仅作为美学属性向兼具功能性、社会性、交互语义的方向发展,当前新能源、大数据、人工智能等技术的影响以及相关法律的出台,可以预见车身造型形态正处于重大变革的前沿.

②车头灯、车尾灯、霍夫迈斯特拐角等部分的视觉力表现为“冲线”,与意象的关联系数在不同代车型上起伏较大;挡风窗轮廓线、引擎盖轮廓线、后备箱轮廓线等部分的视觉力表现为“牵引”,与意象的关联系数在不同代车型上表现稳定;肩线的视觉力表现为“生长与挤压”,力的大小与意象的关联系数较为稳定,力的方向与意象的关联系数起伏较为明显.

③肩线与霍夫迈斯特拐角的视觉力与各代车型的意象关联度总体上最高,在车身造型形态的塑造中起着重要作用,在未来设计开发中应给予充分重视;车头灯、车尾灯、引擎盖轮廓线次之,挡风窗、后备箱轮廓线则较弱.

文中以经典汽车为研究样本,以视觉动力学为研究基点,并通过灰色关联分析确定了车身造型形态的进化机制,预测了未来车辆设计开发的趋势,从而为车身造型形态的设计提供了参考依据.