“层累造成” 的高欢家族世系

——以高氏家族墓志所见“饰官” 与“改名” 为中心

邹芳望

(兰州大学 敦煌学研究所, 甘肃 兰州 730020)

高欢家族世系伪造的问题, 是中古家族史和北朝史研究的一个热点, 民国以来众多学者在此耕耘, 发表了一批高水平的成果。①[日] 滨口重国《高斉出自考——高歡の制霸と河北の豪族高乾兄弟の活躍》, 氏著《秦漢隋唐史の研究》 下卷, 东京: 东京大学出版会, 1966 年, 第685-736 页。 周一良《领民酋长与六州都督》, 《 “中央研究院” 历史语言研究所集刊》 第20 本上册, 上海: 商务印书馆, 1948 年, 第75-92 页, 收入氏著《魏晋南北朝史论集》, 北京: 北京大学出版社, 1997 年, 第190-214 页; 缪钺《东魏北齐政治上的汉人与鲜卑冲突》, 氏著《读史存稿(增订本) 》, 北京: 北京大学出版社, 2017 年, 第239-256 页; 原载四川大学史学系编印《史学论丛》 1949 年第1 期, 第1-10 页。 吕春盛《北齐政治史研究——北齐衰亡原因之考察》, 台湾大学文史丛刊, 1987 年, 第13-25 页。 李培栋《高欢族属家世辨疑》, 氏著《魏晋南北朝史缘》, 上海: 学林出版社, 1996 年, 第85-94 页。 陈群《渤海高氏与东魏政治》, 《中国史研究》1997 年第5 期, 第30-33 页。 仇鹿鸣《 “攀附先世” 与“伪冒士籍” ——以渤海高氏为中心的研究》,《历史研究》 2008 年第2 期, 第60-74 页。 姜望来《论“齐当兴, 东海出天子” ——兼论高齐氏族问题》, 《魏晋南北朝隋唐史资料》 第26 辑, 武汉: 武汉大学文科学报编辑部, 2010 年, 第62-75 页。 张金龙《高欢家世族属真伪考辨》, 《文史哲》 2011 年第1 期, 第47-67 页。 邹芳望《高树生夫妇墓志与高欢家族之追崇先世、 迁葬先茔》, 《敦煌学辑刊》 2022 年第2 期, 第169-179 页。除了张金龙等少数学者, 大多数研究者都在一些基本问题上达成了共识, 如确定高欢并非来自渤海高氏, 现今史籍中所载的高欢家族谱系乃是出于伪造, 但是在一些具体的细节上, 仍然众说纷纭, 缪钺主张高欢将其父冒附于无子的渤海高氏高谧之后, 更多的学者则对此提出修正, 认为是整个高湖一系冒入了高泰名下, 与真正的高泰之子高韬比肩为兄弟行, 滨口重国、 吕春盛、 姜望来等学者均持这种观点。 至于高欢家族是如何将谱系嫁接到高泰名下, 如何与渤海高氏成为了同宗, 这一谱系如何最终成型, 学界尚缺乏一个深入的研究。 仇鹿鸣的《 “攀附先世” 与“伪冒士籍” ——以渤海高氏为中心的研究》 一文虽有所涉及, 但是在探讨“伪冒士籍” 这一问题是, 主要是据高丽高氏冒入渤海高氏的事例进行论证, 于高欢一支, 除了沿袭前人的观点外, 着墨不多。 有鉴于此, 本文拟通过梳理相关史料, 并借鉴前辈学人的研究成果, 以出土文献所见高欢家族对先世官职的修饰和名字的修改为切入点, 考察在高氏家族谱系未定型以前, 在不同时间节点呈现出的不同面貌, 观其流变,以期增进我们对高欢家族谱系生成过程的认识。。

事实上, 以往的研究者常常将反映高欢家族谱系信息的各种材料混杂在一起进行讨论, 虽然也能得到一些有价值的结论, 但是在不分辨史源和时代先后的情况下, 常常会使得论述变得纠缠不清, 反倒不利于相关问题的疏通证明。 本文将从历时性的角度, 先确定高欢一系进入渤海高氏谱系的年代, 再探讨这一谱系得到行用的时间, 以及在魏齐之际历次行用中对谱系的调整和修饰。 在史源方面, 首先要明确最早的材料来自于高齐建国后高欢家族的墓志材料, 这是最原始可靠的一手材料, 其次是《魏书》 的记载,《魏书》 成书于北齐, 其对高欢家族的记载有为现实政治服务的需要, 再其次是《北齐书》、 《北史》 的材料, 最后是高欢家族后世尤其是高士廉一支的谱牒材料。 只有正确认识不同材料的时间性, 才能有效地提炼出高欢家族不断修饰谱系的蛛丝马迹, 为我们讨论“高欢家族世系伪造” 这一问题奠定一个可靠的基础。

一、 高欢家族与渤海高氏结合的时间

高欢家族世系的伪造, 必定是在高欢发迹以后才进行的, 在高欢之前, 高氏一族既无伪造世系的需求也无此能力。 高欢之初起在孝昌元年往投杜洛周, 而真正的人生转机在投奔尔朱荣以后得到尔朱荣的宠信, 得以出任晋州刺史, 在尔朱荣被诛以后, 高欢从尔朱兆那里得到了葛荣余众的领导权, 并得到允许率众前往“山东” 就食。①高欢发迹史参见王怡辰著《东魏北齐的统治集团》, 台北: 文津出版社, 2006 年, 第41-133 页。《北史·齐神武纪》 云:

葛荣众流入并、 肆者二十余万, 为契胡陵暴, 皆不聊生。 大小二十六反, 诛夷者半, 犹草窃不止。 兆患之, 问计于神武。 ……兆以神武为诚, 遂以委焉。 ……乃建牙阳曲川, 陈部分。 ……兵士素恶兆而乐神武, 于是莫不皆至。 居无何, 又使刘贵请兆。 以并、 肆频岁霜旱, ……请令就食山东, 待温饱而处分之。 兆从其议。……神武乃自晋阳出滏口。 ……兆心腹念贤领降户家累别为营。 神武伪与之善, 观其佩刀, 因取之以杀其从者, 尽散。 于是士众咸悦, 倍愿附从。①[唐] 李延寿撰《北史》 卷6 《齐本纪上》, 北京: 中华书局, 1974 年, 第213-214 页。

从此, 高欢手握强兵, 又脱离了尔朱氏的控制, 成为了当时能够左右天下局势的一方势力。 当是时, 高欢东向山东, 名义上仍是尔朱氏一方, 因此“扬声以讨(高) 乾为辞”, 这就必然会与高乾兄弟发生关系, 同时这也是记载中高欢与渤海高氏高乾的第一次接触。

高乾一支是当时河北地方豪强的代表性人物, 其父高翼“豪侠有风神, 为州里所宗敬。 孝昌末, 葛荣作乱于燕、 赵, 朝廷以翼山东豪右, 即家拜渤海太守。 至郡未几,贼徒愈盛, 翼部率合境, 徙居河、 济之间。 魏因置东冀州, 以翼为刺史, 加镇东将军、乐城县侯。 及尔朱兆弑庄帝, 翼保境自守”。 高乾本人“少时轻侠, 数犯公法, 长而修改, 轻财重义, 多所交结”, 河阴之变以后“乃率河北流人反于河、 济之间, 受葛荣官爵, 屡败齐州士马”。 后被孝庄帝招降, 但不见容于尔朱氏, 于是回乡“招纳骁勇”,②[唐] 李百药撰《北齐书》 卷21 《高乾传》, 北京: 中华书局, 1972 年, 第289-290 页。及孝庄帝杀尔朱荣, 高乾“驰赴洛阳。 庄帝见之大喜, 以乾兼侍中, 加抚军将军、 金紫光禄大夫, 镇河北。 又以弟昂为通直散骑常侍、 平北将军。 令俱归, 招集乡闾, 为表里形援。 帝亲送于河桥上, 举酒指水曰: ‘卿兄弟冀部豪杰, 能令士卒致死。’ ”③[唐] 李延寿撰《北史》 卷31 《高祐传附高乾传》, 第1141 页。其弟高慎, 太昌初“时天下初定, 听慎以本乡部曲数千人自随”。④[唐] 李百药撰《北齐书》 卷21 《高乾传附高慎传》, 第292-293 页。高乾三弟高昂“还本乡,招集部曲。 ……所在义勇, 竞来投赴”。 又“随高祖讨尔朱兆于韩陵, 昂自领乡人部曲王桃汤、 东方老、 呼延族等三千人。 高祖曰: ‘高都督纯将汉儿, 恐不济事, 今当割鲜卑兵千余人共相参杂, 于意如何?’ 昂对曰: ‘敖曹所将部曲练习已久, 前后战斗, 不减鲜卑。’ ”⑤[唐] 李百药撰《北齐书》 卷21 《高乾传附高昂传》, 第294 页。高乾四弟高季式“自领部曲千余人, 马八百匹, 戈甲器仗皆备, 故凡追督贼盗, 多致克捷”。⑥[唐] 李百药撰《北齐书》 卷21 《高乾传附高季式传》, 第296 页由此可见, 高乾高昂一门父子兄弟, 均在地方上声望卓著, 具有号召力, 且掌握着一支很有战斗力的部曲武装。

高欢初来河北, 若要站稳脚跟与尔朱氏相抗衡, 就不得不与以渤海高氏家族高乾、高昂兄弟为代表的河北地方势力相合作。 高欢与渤海高氏结为宗族最有可能萌芽于此时。 姜望来注意到了《北史·李元忠传》 的记载:

会齐神武东出, 元忠便乘露车载素筝浊酒以奉迎。 ……谓神武曰: “天下形势可见, 明公犹欲事尔朱乎?” 神武曰: “富贵皆由他, 安敢不尽节。” 元忠曰: “非英雄也。 高乾邕兄弟曾来未?” 是时, 高乾邕已见, 神武因绐曰: “从叔辈粗, 何肯来?” 元忠曰: “虽粗, 并解事。” 神武曰: “赵郡醉!” 使人扶出, 元忠不肯起。①[唐] 李延寿撰《北史》 卷33 《李灵传附李元忠传》, 第1202-1203 页。

高乾邕即高乾, 姜望来因此得出结论: “北魏节闵帝普泰元年高欢与李元忠言及高乾兄弟时谓之‘从叔辈’, 说明此时高氏已标称渤海郡望, 否则不会有称高乾‘从叔辈’ 之语, 而从此‘辈’ 字, 似又可见高欢并不以高乾为近属, 不过因年辈称为从叔而已,而且无论李元忠、 高欢之问对还是高欢出山东时高乾之议论, 均无任何强调二高为同祖近属之痕迹。”②姜望来《论“齐当兴, 东海出天子” ——兼论高齐氏族问题》, 第74 页。从事实层面来说, 这一推论无疑是正确的。 然而, 高欢何以突然标举渤海郡望, 具体又是怎样与高乾兄弟扯上宗属关系的, 则不得其详。 实际上二人本传中已有明确记载。

据《北史·高乾传》:

属齐神武出山东, 扬声以讨乾为辞, 众情惶惧。 乾……乃间行, 与封隆之子子绘, 俱迎于滏阳。 因说神武曰: “尔朱氏酷逆, 痛结人神, 凡厥生灵, 莫不思奋。明公威德素著, 天下倾心, 若兵以忠立, 则屈强之徒不足为明公敌矣。 鄙州虽小,户口不减十万, 谷秸之税, 足济军资。 愿公熟详其计。” 神武大笑曰: “吾事谐矣!” 遂与乾同帐而寝, 呼乾为叔父。 乾旦日受命而去。③[唐] 李延寿撰《北史》 卷31 《高祐传附高乾传》, 第1141-1142 页。

又《高昂传》:

神武至信都, (高乾) 开门奉迎。 昂时在外略地, 闻之, 以乾为妇人, 遗以布裙。 神武使世子澄以子孙礼见之, 昂乃与俱来。④[唐] 李延寿撰《北史》 卷31 《高祐传附高昂传》, 第1145 页。

高乾兄弟最初起事即站在反对尔朱荣的立场, 后虽降于尔朱氏拥立的孝庄帝, 并深相托付, 但与尔朱氏始终不能相容, 孝庄帝为尔朱氏所弑后, 高乾兄弟在冀州杀尔朱氏派来的监军, 为孝庄帝举哀, 更是公然站在尔朱氏的对立面。 此时高欢拥大军西来, 名义上仍是奉尔朱兆的命令, 高乾如不能与高欢相协, 顷刻就有覆亡之祸, 故而高乾远迎高欢, 见面即以反尔朱氏自立为辞, 且愿意提供粮草军资为助。 从高欢的角度来说, 此时刚刚脱出尔朱兆的控制, 拥兵自立, 如何在河北站稳脚跟实是第一要务, 能够与河北土著强宗的渤海高氏结盟是不可多得的上佳选择。 因此两人一拍即合, 双方因同姓同盟而结为同宗, 是顺理成章的事情。 在排定谱系以后, 高乾成了高欢名义上的叔父。 同时,结为同宗又是双方同盟关系的一种保证和纽带, 性格桀骜如高昂, 不肯轻易自下于人,在高欢遣世子高澄“以子孙礼见之” 后, 也接受了双方的合作关系。 可见结为同宗这一手段, 在当时来说是具有重要的现实意义的。

有趣的是, 在他们编排的这一个谱系中, 高欢一族并没有被收入在共同主导了这次宗族结合的高乾所在的乾曾祖高展一支下面, 而是排定在高展弟高泰之后, 高欢曾祖高湖也就与高允的父亲高韬成了亲兄弟, 但高欢家族与高乾一支关系密切, 而与高韬之后则全不见来往, 形成了鲜明的反差。 还需要特别说明的是, 通过以上分析可以看出, 高欢与高乾这种宗族结合的方式, 与我们通常所称的伪冒士族的情况尚有一定的距离, 而更像是一种经双方同意的利益结合, 与历史上“通谱联宗” 的现象更为接近, 这一点作者将另文专门讨论。

二、 高欢家族对本族先世的谱系塑造——以高湖、 高树生为例

由前论我们可以断言, 高欢家族进入渤海高氏谱系的时间就在节闵帝的普泰元年,具体说是当年上半年, 高欢与高乾会面之后。 但当时正是戎马倥偬之际, 很多谱系中的细节恐尚无暇釐清, 到次年, 高欢入洛, 拥立孝武帝, 改元太昌以后, 局势初定, 高欢开始追崇过世宗亲, 为在世的同宗加官进爵并将分葬在各地的一部分亲属迁葬到洛阳,①邹芳望《高树生夫妇墓志与高欢家族之追崇先世、 迁葬先茔》, 第169-179 页。这时才有机会对他的世系进行塑造和修饰, 而这个经过初步整理的谱系信息, 就反应在了当时被迁葬者的碑志之中。 现在能见到的这一阶段的碑志材料只有高欢父高树生的墓志。 据《高树生墓志》: “祖讳湖, 燕散骑常侍、 征虏将军、 燕郡太守。 归国,为凉州镇将、 河东侯。” 这是现存各种史料中能见到的对高湖最早的记载, 但这一记载与我们通常所依据的《魏书·高湖传》 的记载却有一定的差异:

高湖, 字大渊, 勃海蓨人也。 ……少历显职, 为散骑常侍。 登国十年, 垂遣其太子宝来伐也, 湖言于垂……言颇切厉。 垂怒, 免湖官。 ……宝立, 乃起湖为征虏将军、 燕郡太守。 宝走和龙, 兄弟交争, 湖见其衰乱, 遂率户三千归国。 太祖赐爵东阿侯, 加右将军, 总代东诸部。 世祖时, 除宁西将军、 凉州镇都大将, 镇姑臧,甚有惠政。 年七十, 卒。 赠镇西将军、 秦州刺史, 谥曰敬。②[北齐] 魏收撰《魏书》 卷32 《高湖传》, 北京: 中华书局, 1974 年, 第751-752 页。

据《传》 文, 高湖在燕曾为散骑常侍, 又为征虏将军、 燕郡太守, 入魏以后, 获封东阿侯, 做过右将军, 后又为宁西将军、 凉州镇都大将。 这份记录与《高树生墓志》 已有不同, “右将军” “宁西将军” 均为志文所无, 而“东阿侯” “凉州镇都大将” 墓志作“河东侯” “凉州镇将”, 此外两种记录中间还藏有更大的玄机, 即树生墓志没有记载高湖的赠官与追谥, 我们知道赠官和追谥是来自皇帝和朝廷的饰终重典, 是死者子孙显示宗族荣宠的夸耀之资, 就《高树生墓志》 而言, 在此高湖名讳官爵之后就详细记录了其子高谧在太昌元年所得的赠官与赠谥, 墓志的缺载, 只能说明在高树生迁葬并撰写这方墓志的永熙二年, 高湖并无赠官与谥号可言。 《魏书》 的记载, 乃是出于后来的夸饰, 即如“镇将” 与“镇都大将” 的差异也当作如是解。 但这种记载的不同关涉到高齐皇室的先世, 绝非魏收个人敢于率尔操觚的, 其内容当有所本。

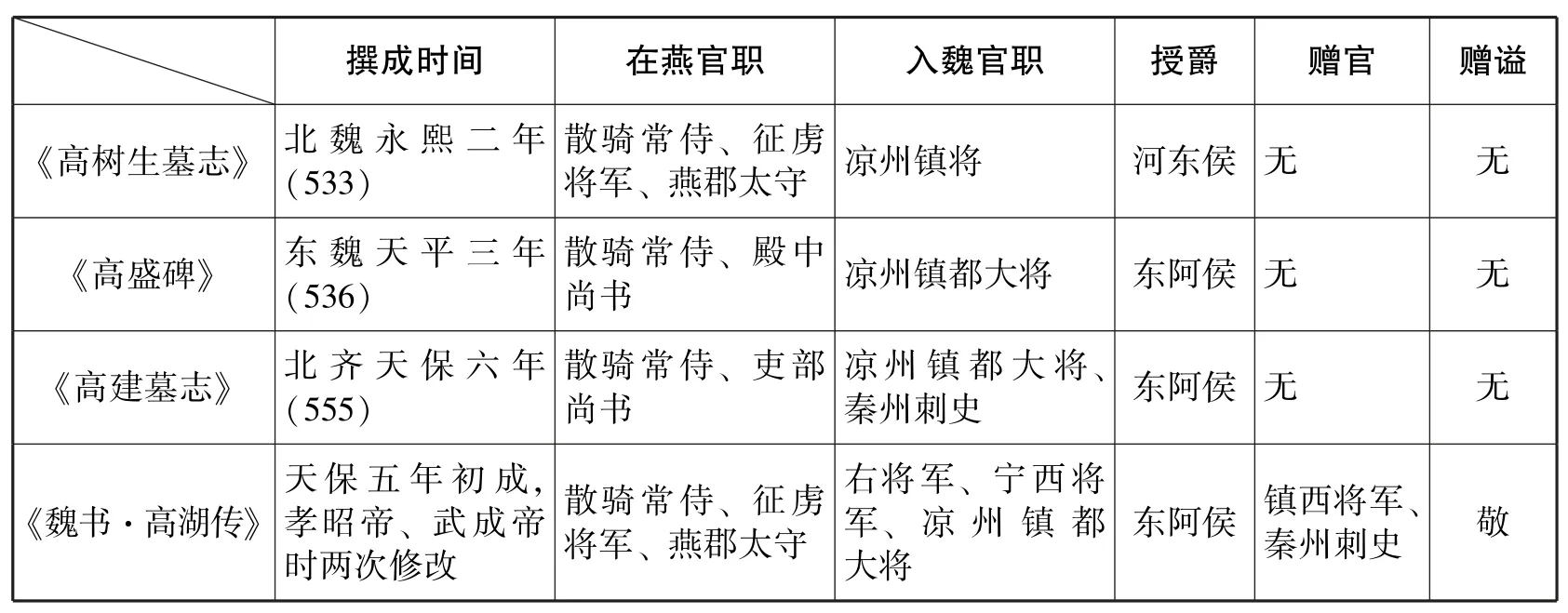

再检高氏家族的其他出土文献, 《高盛碑》 所述先世事迹有: “燕散骑常侍、 殿中尚书。 入国为凉州镇都大将、 东阿侯。”①毛远明校注《汉魏六朝碑刻校注》, 北京: 线装书局, 2008 年, 第7 册, 第161 页。又高盛侄《高建墓志》: “曾祖湖, 燕散骑常侍、 吏部尚书, 魏凉州镇都大将、 秦州刺史、 东阿侯。”②毛远明校注《汉魏六朝碑刻校注》, 第8 册, 第372 页。《高盛碑》 残缺, 今已无从得见碑文所记载的这位高氏先祖的名讳, 但参照《魏书·高湖传》 和高氏家族墓志所载高湖事迹, 此处缺失的名字必是高湖无疑。 高盛卒于东魏天平三年、 高建卒于北齐天保六年, 二人的墓志中记载的高湖官职又是另外一番光景。 下面以表格的形式, 将四份记录分类列举出来:由上表可知, 对高湖历官、 事迹的记载, 从最初的《高树生墓志》 到定型期的《魏书·高湖传》, 中间至少经历了两个阶段。 《高盛碑》 的撰写, 去《高树生墓志》 不远,此时所作的改动, 仅是将品秩较低的太守、 镇将改写为殿中尚书和都大将, 至二十年后, 北齐早已立国, 此时《高建墓志》 中不仅将殿中尚书修改为吏部尚书, 更关键的是出现了原先没有的“秦州刺史”。 之所以说这是一个关键, 是因为东魏孝静帝武定五年高欢薨于晋阳, 有营建宗庙之举, 据《隋书·礼仪志》:

高氏诸碑传载高湖官爵对照表

后齐文襄(高欢子高澄) 嗣位, 犹为魏臣, 置王高祖秦州使君、 王曾祖太尉武贞公、 王祖太师文穆公、 王考相国献武王, 凡四庙。③[唐] 魏徵等撰《隋书》 卷7 《礼仪志二》, 北京: 中华书局, 1973 年, 第135 页。

高湖在武定五年(547) 已经拥有了秦州刺史的身份, 因此才会有“秦州使君” 的称谓, 这也说明在高欢死前的东魏后期, 持续对谱系中的先世信息有所修改, 至此, 高湖作为“秦州使君” 进入了官方最庄重正式的宗庙祭祀体系中。④高齐宗庙制度参赵永磊《神主序列与皇位传承: 北齐太祖二祧庙的构建》, 《学术月刊》 2018 年第1 期,第162-174 页; 姜望来《祖宗与正统: 北齐宗庙变迁与帝位传承》, 《首都师范大学学报(社会科学版) 》2015 年第1 期, 第19-27 页。《高建墓志》 反映的正是这一时期不断修饰的结果。 更有意思的是, 《建志》 将《高盛碑》 中的“殿中尚书”一职改为了“吏部尚书”, 而在魏收的《魏书·高湖传》 中, 吏部尚书一职本来是属于高湖父高泰的。 这就提示我们, 《魏书》 中不但对高欢一族的先世大加粉饰, 即便是高欢一族所嫁接的真渤海高氏先世也是有所崇饰的, 此点后文还会讨论。 至于《魏书》中对高湖历官的记载, 在《高湖传》 中, 高湖在慕容燕的官职又恢复到了《高树生墓志》 时期的状态, 入魏以后的官职则在凉州镇都大将的基础上, 加入了此前不见记载的“右将军、 宁西将军”, 最值得注意的是, 《高建墓志》 中的“秦州刺史”, 被移植到了赠官之中, 成了高湖死后的两个赠官之一。 魏收的《魏书》 成书于北齐文宣帝的天保五年, 《高建墓志》 当撰于高建卒葬的天保六年, 二者之间不应相差如此之大。 按《北齐书·魏收传》: “ (孝昭) 帝以魏史未行, 诏收更加研审。 收奉诏, 颇有改正。 及诏行魏史, 收以为直置秘阁, 外人无由得见, 于是命送一本付并省, 一本付邺下, 任人写之。” 又“其后群臣多言魏史不实, 武成复敕更审, 收又回换。”①[唐] 李百药撰《北齐书》 卷37 《魏收传》, 第491、 494 页。可知《魏书》 在天保五年成书以后, 在孝昭、 武成之世, 又进行了两次修改, 现在看到的《魏书》 自然是修改过后的面貌。 《魏书》 颁行于世, 曝在众目之下, 其中反映的应当是高齐皇室修改世系的最终结果。

以上以高欢曾祖高湖的历官事迹的记载为例, 通过比对现今能见到的四种文本, 揭示高齐皇室对先世谱系中的信息不断修改的痕迹, 为我们探讨高欢家族与渤海高氏的谱系结合以及谱系塑造, 提供了有力的佐证。 又如《高树生墓志》 记载:

王……逍遥礼乐, 优游射驭。 自得丘壑, 不事王侯。 虽翘翘车乘, 辟引相望;戋戋玉帛, 礼命交至。 乃独步南山之南, 高蹈北山之北。 钟鼓不能动其心, 轩冕岂足回其念。 及孝昌在运, 天步多阻。 王室如毁, 国家若綖。 役车未休, 权烽讵已。愿言良将, 梦想幽人。 乃以王为镇远将军、 北征都督。②图版见赵文成、 赵君平编《秦晋豫新出墓志蒐佚续编》, 北京: 国家图书馆出版社, 2015 年, 第85 页。录文参考王连龙《北魏高树生及妻韩期姬墓志考》, 《文物》 2014 年第2 期, 第80-82 页。

明确记载高树生壮岁不慕荣利、 高隐不仕, 至孝昌元年以后方出任“镇远将军、 北征都督”, 而到了《魏书·高湖传》 中却说:

长子树生。 性通达, 重节义, 交结英雄, 不事生产, 有识者并宗奇之。 蠕蠕侵掠, 高祖诏怀朔镇将、 阳平王颐率众讨之。 颐假树生镇远将军、 都将, 先驱有功。树生尚气侠, 意在浮沉自适, 不愿职位, 辞不受赏, 论者高之。 ……孝昌初, 北州大乱, 诏发众军, 广开募赏。 以树生有威略, 授以大都督, 令率劲勇, 镇捍旧蕃。二年卒。③[北齐] 魏收撰《魏书》 卷32 《高湖传附高树生传》, 第752 页。

则高树生在孝文帝之世已担任过“镇远将军” “都将”, 至孝明帝孝昌初年又当了“大都督”。 二者的表述应当都得到了高欢家族的确认, 但其内容却自相违逆如是, 足见高欢家族对家族谱系塑造之用心, 以及不断使相关记载显得合理化的努力, 恰可与上文揭示的高湖历官的例子等量齐观。

高欢家族之所以如此不遗余力的崇饰先世谱系, 归根结底在于其先世事迹的匮乏,其先人本无多少事迹可述, 就不得不出之以编造。 今天我们见到的《魏书·高湖传》,与其他各传比起来, 感觉并无立传的必要, 与其说是记录高湖及其诸子诸孙的事迹, 不如说是为了存下这一份谱系。 但就是这篇“感觉并无立传必要” 的《高湖传》, 就已经是高欢家族不断塑造、 努力崇饰装点的结果了。

盖高欢家族自高湖以来, 只能算是一个中下层的地方家族, 其长子高真一支相比之下算是仕履最为顺遂的, 也不过浮沉下僚, 无人做到高官, 高欢一支更为不济, 高欢“家贫, 及娉武明皇后, 始有马”,①[唐] 李延寿撰《北史》 卷6 《齐本纪上》, 第209 页。又高欢将废立世子, 司马子如劝解道: “妃是王结发妇, 常以父母家财奉王, ……贫困, 然马屎, 自作靴, 恩义何可忘?”②[唐] 李延寿撰《北史》 卷14 《后妃传下》, 第519 页。其家境可知,这样一个地方小家族, 不一定有成文的家族谱系, 能记得以上三、 四世的名字已属不错, 其他生卒年月之类, 自不得不出于编造。 我们试观侯景篡梁自立后欲立宗庙而不知先世名字的窘境, “前世吾不复忆, 唯阿爷名摽”, “自外悉是王伟制其名位”③[唐] 李延寿撰《南史》 卷80 《贼臣传》, 北京: 中华书局, 1975 年, 第2012 页。, 正可与本节所论互相参照。

三、 高欢家族对先世名字的修改与雅化

1942 年, 陈寅恪为姚薇元的《北朝胡姓考》 作序时, 为论证“胡名亦亟待研讨”,曾以宇文泰、 高欢之名为例来作说明: “凡入居中国之胡人及汉人之染胡化者, 兼有本来之胡名及雅译之汉名。 如北朝之宇文泰, 《周书》、 《北史》 俱称其字为黑獭, 而《梁书》 兰钦、 王僧辩、 侯景诸传, 均目为黑泰, 可知‘泰’ 即胡语‘獭’ 之对音, 亦即‘黑獭’ 之雅译汉名, 而‘黑獭’ 则本其胡名, 并非其字也。 由此推之, 胡化汉人高欢, 史称其字为贺六浑, 其实‘欢’ 乃胡语‘浑’ 之对音, 亦即‘贺六浑’ 之雅译汉名, 而‘贺六浑’ 则本其胡名, 并非其字也。”④陈寅恪著《金明馆丛稿二编》, 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2011 年, 第274 页。这种胡名雅化并进而退为小字的情况,适与我们下文将讨论的高欢家族对先世名字的修改与雅化的方式后先辉映, 并为我们的论述提供了佐证。

过去学者如滨口重国等在研究高欢的家族谱系时, 多少都注意到高欢先世及宗人们的名字有很多不类汉名的情况, 并由此来推论高欢的族属, 但高欢究竟是鲜卑化汉人抑或是鲜卑人终究还是难以确指。 很少有学者注意到高欢家族在修饰谱牒时, 也在对先辈名字进行美化, 或者说是雅化。 张金龙注意到了“高各拔/高拔” 的名字, 并与北魏文成帝《南巡碑》 中的名字相对照, 但是他重点在论证高欢之“高” 并非来自鲜卑“是娄氏”, 并没有对高欢家族修饰先世名字的问题进行系统研究。①张金龙《高欢家世族属真伪考辨》, 第63 页。 又张金龙《南巡碑所见姓氏丛考》, 氏著《魏晋南北朝文献丛稿》, 兰州: 甘肃教育出版社, 2017 年, 第465-466 页。因此, 本节拟从高欢家族修饰谱牒的角度, 考察他们对先辈名字的修改状况, 至于名字究竟反映出哪个民族的特色等问题, 则暂不涉及。

高欢家族名字最引人注目的是高湖次子亦即高欢从祖高各拔, 及高湖长子高真之子高拔, 北朝胡人常见以“拔” 为名的, 滨口重国及张金龙已举出很多例证。 单名之“拔” 字通常都是两字或三字的胡名汉译的省称。 《南巡碑》 中出现了三个高氏的名字:“内行内三郎高平国, 内行内小高□各拔, 内三郎高长城。”②山西省考古研究所、 灵丘县文物局《山西灵丘北魏文成帝〈南巡碑〉 》, 《文物》 1997 年第12 期, 第70-79 页。参照《源子雍传》 “曹阿各拔” 和同碑“内三郎直懃阿各拔” 的名字, 此处残损不全的“高□各拔” 应该就是高阿各拔。 但张金龙进而推定这个高阿各拔就是高真子高拔, 高平国就是高欢祖高谧,高长城就是高真子高月者儿, 则未免过于牵强。 盖《魏书·高湖传》 所载三人事迹本甚为简略, 与《南巡碑》 所载三人官职名字全不相同, 唯一能将两者联系起来的就是高阿各拔名字与高拔、 高各拔相似, 仅凭这些微薄的证据怎么能遽断《南巡碑》 的三人就是《高湖传》 的三人呢?

《南巡碑》 给我们真正有价值的启发是, 从当时命名习惯来看, 高湖次子高各拔应该就是高阿各拔的省称(但没有证据表明此高阿各拔与《南巡碑》 的高阿各拔是同一人), 《魏书》 中称为“高各拔” 应该已经经过了一次简化, 但是我们再看高各拔孙高建的墓志, 其中已将其祖高各拔的名字再次简化为“高拔”:

曾祖湖, 燕散骑常侍、 吏部尚书, 魏凉州镇都大将、 秦州刺史、 东阿侯。 皇上之高祖也。 德高王季, 藩屏殷朝, 功迈景皇, 匡辅魏室。 祖拔, 广昌镇将、 燕州刺史。 屯兵蒲类, 徸充国之殊勋; 都督祁连, 追广眀之茂绩。 父猛, 鄯善镇录事参军。 任居心腹, 似见取于焚林; 职参谋议, 如有求于榜道。③毛远明校注《汉魏六朝碑刻校注》, 第8 册, 第372 页。

不难看出, 高各拔的名字, 在家族谱系上经历了“高阿各拔——高各拔——高拔” 的变迁。 阿各拔是鲜卑语中的嘉名, 太武帝屡以此向臣下赐名: “ (于栗磾) 子洛拔……有姿容, 善应对, 恭慎小心。 世祖甚加爱宠, 因赐名焉。”④[北齐] 魏收撰《魏书》 卷31 《于栗磾传》, 第737 页。又: “ (薛辩) 长子初古拔, 一曰车辂拔, 本名洪祚, 世祖赐名。”⑤[北齐] 魏收撰《魏书》 卷42 《薛辩传》, 第942 页。周一良认为“初古拔、 车辂拔、 受洛跋、阿各拔皆一字之不同译写方法。 洛拔则其省称……洛拔更进而省为拔”⑥周一良著《魏晋南北朝史札记(补订本) 》, 北京: 中华书局, 2015 年, 第347 页。, 与我们看到的的高各拔的名字省略情形是一致的。

可能是“高各拔” 仍然不类汉名之故, 其后世在谱牒中才进一步修改为高拔。①“拔” 字还有更进一步修改为“音同而义美” 的“馛” 字的例子, 参周一良著《魏晋南北朝史札记(补订本) 》, 第347 页。但是这样修改的结果是, 与高各拔长兄高真之子高拔名字出现了重合。 高真子高拔, 张金龙认为就是《南巡碑》 的高阿各拔, 此“拔” 也就是“阿各拔” 的省称, 但是北朝结尾有“拔” 的胡名甚多, 何以一定是阿各拔的省略呢? 如北魏前期的名臣源贺, 本秃发傉檀之子, 名为破羌, “源贺” 姓名二字均为太武帝所赐, “贺” 为“贺豆跋/贺头拔” 的省称, 据其家后人墓志的记载也可省称为“跋”。②罗新《说北魏孝文帝之赐名》, 氏著《王化与山险: 中古边裔论集》, 北京: 北京大学出版社, 2019 年,第217 页。揆诸情理, 高拔不当与嫡亲的二叔高各拔同名, 高拔之“拔” 应当是其它胡名汉译的省称。 总之, 从这些名字来看,高欢家族当时的先辈已经胡化甚深, 又或者本身即是胡人血统, 更不必待高真、 高各拔之弟高谧谪居怀朔后才“累世北边, 遂同鲜卑” 了。③[唐] 李延寿撰《北史》 卷6 《齐本纪上》, 第209 页。

同时这也提醒我们不但高湖的子辈名字经过了修改, 孙辈名字也有被修改的情况,除了高拔, 最显著的一例就是上引的《高建墓志》, 高建父鄯州镇录事参军高猛, 在《高湖传》 中是记作“高猛虎” 的, 高建卒时已在北齐建国之后, 可能是认为以兽为名, 不太雅观, 因此, “高猛虎” 被改作了“高猛”。 高湖的孙辈命名大多有一个特征,即以一种动物为名。 高真三子高拔、 高月者儿、 高徽(字荣显, 小字苟儿), 高各拔二子高猛虎、 高盛, 高谧二子高树生、 高翻(字飞雀), 高稚二子高陀(字难陀)、 高兴。高陀字难陀, 其名字显然有佛教特色, 而高兴事迹不详, 此姑不论。 猛虎、 飞雀都是飞禽走兽, 不待烦言, 月者儿、 苟儿则尚需分疏:

李慈铭曰: “六朝人往往以苟、 狗通用, 如张敬儿本名苟儿, 其弟名猪儿, 及敬儿贵后, 齐武帝为名, 傍加‘攵’ 字作‘敬’。 梁世何敬容自书名, 往往大作‘苟’ 小作‘攵’, 大作‘父’ 小作‘口’, 人嘲之曰: ‘公家狗既奇大, 父亦不小。’ 是皆以‘苟’ 为‘狗’ 之证。” 李详曰: “《世说新语·文学篇》: ‘许掾年少时, 人以比王苟子。’ 刘孝标注: ‘苟子, 王修小字。’ 南朝俗字, 有假‘苟’ 为‘狗’ 者, 何敬容曾为人所戏‘苟子’, 即‘狗子’。”④[北齐] 颜之推撰, 王利器集解《颜氏家训集解(增补本) 》 卷2 《风操第六》, 北京: 中华书局, 1993年, 第67-68 页。

又据《玉篇·肉部》: “月者, 豕也。 亦作猪。”⑤[梁] 顾野王著《大广益会玉篇》, 北京: 中华书局, 1987 年, 第37 页。可知高月者儿即高猪儿, 高苟儿即高狗儿。这样, 高湖三子的儿辈中都有人以兽为名, 参照高月者儿、 高猛虎的命名情况, 高徽应当原名高狗儿, 由猪儿到月者儿, 由狗儿到苟儿, 应该已经经历了一次修饰, 但是其后人尚嫌不够雅观, 又有了第二次修改, 一方面饰以美名, 另一方面又将“苟儿” 退为小字。因为这种名字在当时绝不雅驯, 甚至招人非笑。 除了“猪、 狗” 本意之外, 尚有更深一层的原因。 据颜之推《颜氏家训》: “长卿名犬子, 王修名狗子, 上有连及, 理未为通, 古之所行, 今之所笑也。” 王利器在解释这句话时引述了四川前辈学者林思进的观点: “如名狗子, 则连及父为狗之类。”①[北齐] 颜之推撰, 王利器集解《颜氏家训集解(增补本) 》 卷2 《风操第六》, 第67-68 页。这种名字不但有辱自身, 且辱及先人, 也就无怪乎高氏后人在修改先人名字方面用力甚勤了。

同理, 高翻的名字应该也经历了从高飞雀到高翻的转变, 但是, “飞雀” 虽退为小字, 其后人却仍不满意。 高翻个人信息最详尽的资料《高翻碑》 在清末出土, 但残损过甚, 题有姓名信息的首行已不可复见。 幸而宋人范成大在衔命北上使金的途中曾亲眼见过当时尚屹立不倒的《高翻碑》, 据他说:

过漳河, 入曹操讲武城, 周遭十数里。 城外有操疑冢七十二, 散在数里间。 传云操冢正在古寺中。 高翻墓在道旁, 碑云“魏侍中黄钺太尉录尚书事渤海高公墓”。 翻字飞爵, 其事迹不见于史。②[宋] 范成大撰《揽辔录》, 顾宏义、 李文整理标校《宋代日记丛编》, 上海: 上海书店出版社, 2013 年,第798 页。

所谓曹操七十二疑冢, 其实是迁都邺城以后, 高齐皇室宗属的族葬之地,③刘毅著《中国古代物质文化史(陵墓) 》, 北京: 开明出版社, 2016 年, 第128 页。高翻墓也是其中之一。 范成大既然说高翻“事迹不见于史”, 则他自当没有看到过《魏书·高湖传》 所附的高翻小传, 所谓“翻字飞爵” 必定是直接得自碑文的记载。 由此可知, 至少在东魏元象二年, 高翻后人为高翻迁葬立碑时, 将他的字由“飞雀” 改成了“飞爵”。 爵、 雀古通, 但比雀更加雅观, 看来高翻表字的修改, 也遵循了与高猪儿、 高狗儿改为月者儿、 苟儿同样的使名字美化、 雅化的原则。④这种名字的修饰方式在当时并不罕见, 如杜黑骡之修改为杜墨骡、 杜黑蠡、 杜墨蠡, 见朱季海撰《南齐书校议》, 北京: 中华书局, 2013 年, 第5-6 页。

剩下的两个名字中, 高盛因为活到了高欢发迹之后, 是北魏末至东魏甚受高欢倚重的宗室长辈, 他的单名“盛” 字恐怕是显贵以后自己做的改动, 他原来应该与他的大多数兄弟辈一样, 有一个以某种动物命名的名字。 而高树生贵为渤海王之父, 将此本名隐去, 更不在话下, 因此《高树生墓志》 只单说他“讳树生”。⑤图版见赵文成、 赵君平编《秦晋豫新出墓志蒐佚续编》, 第85 页。 录文参考王连龙《北魏高树生及妻韩期姬墓志考》, 第80-82 页。又《高盛碑》 记:“高盛, 字盆生。”⑥毛远明校注《汉魏六朝碑刻校注》, 第7 册, 第161 页。高盆生与高树生也显示出同辈起名的特征。 综合起来看, 颇疑当时高树生的兄弟辈大都应该取了一个某种动物的名字, 同时字“某生”, 只是后来他们的后生随高欢的崛起, 也跟着鸡犬升天, 就感到父祖的名字“其文不雅驯”, 故而纷纷修饰改动, 不过这种改动只是在雅观美化的大原则下进行, 并未强求统一, 因此有的兽名退为小字, 有的则直接隐去, 有的径行删削, 有的则在字的基础上继续修改。 这就表明这种改动是各支的后人各自进行的。

从这个角度来看, 又为一个令人困惑的问题提供了解决的思路。 即当时的高氏后裔虽然对先世名字进行了精心的修改, 但是却没有反映在魏收创作的《魏书·高湖传》中, 要不是历年高欢家族墓志的出土, 这种修改甚至都不会为我们所知。 如果是高氏各支后人各自进行的, 则可理解为并非东魏、 北齐的官方行为, 自然也就不会为魏收所完全采纳。 事实上, 高欢及高齐皇室对先世的谱系修改主要集中于直系的先祖, 从前文已经揭示的来看, 对高欢的父、 祖、 曾、 高的生平事迹、 官职爵位极尽夸大之能事, 但对其他各从祖支系, 除了一些追崇官爵、 迁葬等安排外,①邹芳望《高树生夫妇墓志与高欢家族之追崇先世、 迁葬先茔》, 第169-179 页。基本未对他们的事迹进行虚构, 因此就更谈不上去美化他们的名字了。 自然地, 由各支系后人自己动手修改的内容, 也就没有放映在高齐官方的谱牒中, 当然也就没有体现在魏收的《魏书》 中了。

四、 结语

高欢家族从《魏书·高湖传》 透露的信息以及高欢的早年事迹来看, 是一个地方中下等家族, 就其真实的家族谱系而言, 只能上溯到高欢曾祖高湖, 家族中虽然代代都有出仕者, 但从来没有跻身达官贵人的行列, 在高欢崛起之前, 始终处于北魏权力核心之外。 同时, 这一家族也并非以诗书传家的文化世家, 从他们命名的情况来看, 恐怕文化水平不会太高, 反倒胡风甚盛, 与河北高门渤海高氏迥不相侔。 从家族成员生平事迹和死后葬地来看, 高欢家族应当没有聚族而居的传统, 也没有一块固定的家族墓地。 直到高欢在乱世崛起, 其家族才有了一人得道、 鸡犬升天的机会。

在高欢成功掌握北魏朝政之前, 最大的敌人是故主尔朱氏集团, 当他取得葛荣残余势力的领导权后, 东出太行, 来到河北地区, 为了与尔朱氏抗衡, 最好的选择就是与河北地区的土著强宗代表高乾高昂兄弟合作, 这也成了高欢一族与渤海高氏结为同宗的契机。 这种双方利益基础上的家族结合, 并不能简单地用“伪冒” “冒认” 来解释, 而应当看作是一种“通谱联宗” 的行为。 宗族的结合也意味着谱牒的结合, 虽然这种结合是由高欢和高乾主导, 但高欢家族并没有加入高乾一支, 而是依托在高泰之后, 这样高欢曾祖高湖也就与北魏名臣高允的父亲高韬成为了兄弟。 在这个新的谱系中, 高欢先辈本无多少事迹可述, 故不得不出之以虚构与夸饰, 这些向壁虚构的内容最终就反应在魏收的《魏书·高湖传》 中, 随着历年高欢家族墓志的出土, 我们得以审视不同时段高欢家族对先世事迹的表述, 通过比对这些差异明显的文本, 使我们能够动态的观察高欢家族谱系生成的过程, 其精心塑造先世谱系的良苦用心与虚造官职、 修饰名字的行为也就昭然于世了。