北-南巴拉望盆地油气地质特征及成藏条件

张厚和,刘世翔,郝婧,宋双

中海油研究总院有限责任公司,北京 100028

1 地质概况

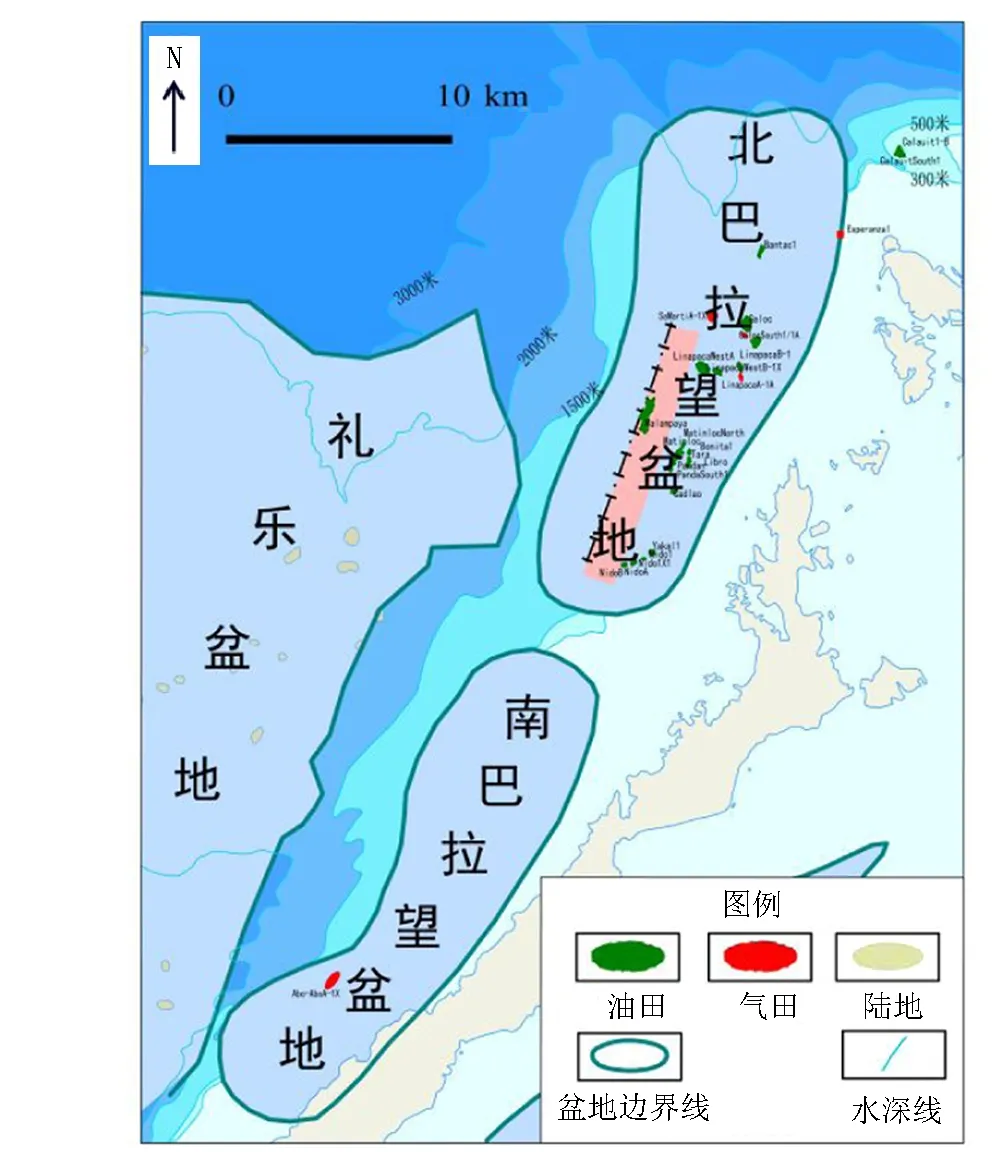

北-南巴拉望盆地在区域构造位置上处于礼乐-巴拉望地块[1],是在欧亚、印澳和太平洋板块相互作用下,开始发育于晚白垩世[2-3]、形成于新生代的含油气盆地(见图1)。盆地总体呈NE向延伸,由北巴拉望盆地和南巴拉望盆地组成,其中北巴拉望盆地面积3.61×104km2,南巴拉望盆地面积3.41×104km2。盆地的基底由早古生代和晚古生代的低级变质岩组成(主要为二叠纪-三叠纪)[4-5]。北-南巴拉望盆地是南海油气战略区的重要盆地。截至2021年,国外石油公司累计钻井132口,其中探井102口;部署二维地震测线8.1×104km、三维地震1.63×104km2;已发现油气田29个,累计发现可采储量石油0.23×108t、凝析油0.14×108t、天然气945×108m3。中国在北-南巴拉望盆地开展地震采集和油气资源调查工作很少,目前国内还没有关于该盆地油气地质特征和成藏条件研究的相关文献,国外的相关文献也不多。本文在总结前人区域研究成果的基础上,开展盆地周缘野外露头资料的采集,对来自盆地内多口钻井的100多块岩石样品进行了烃源岩有机地化测试。针对盆地内地震剖面信噪比低、地层连续性差、中深层有效信息缺失导致深部成像不清等问题,开展了攻关研究。采用自适应能量恢复技术、鬼波压制技术、Seislet变换去噪技术等技术,优化处理流程,提升地震资料品质,为盆地开展研究提供了良好的资料基础。在此基础上,全面分析了北-南巴拉望盆地石油地质条件,以期为下一步油气勘探战略决策提供技术支持。

图1 北-南巴拉望盆地区域构造位置图Fig.1 Regional tectonic location map of North-SouthPalawan Basin

2 构造演化及沉积充填特征

2.1 构造演化特征

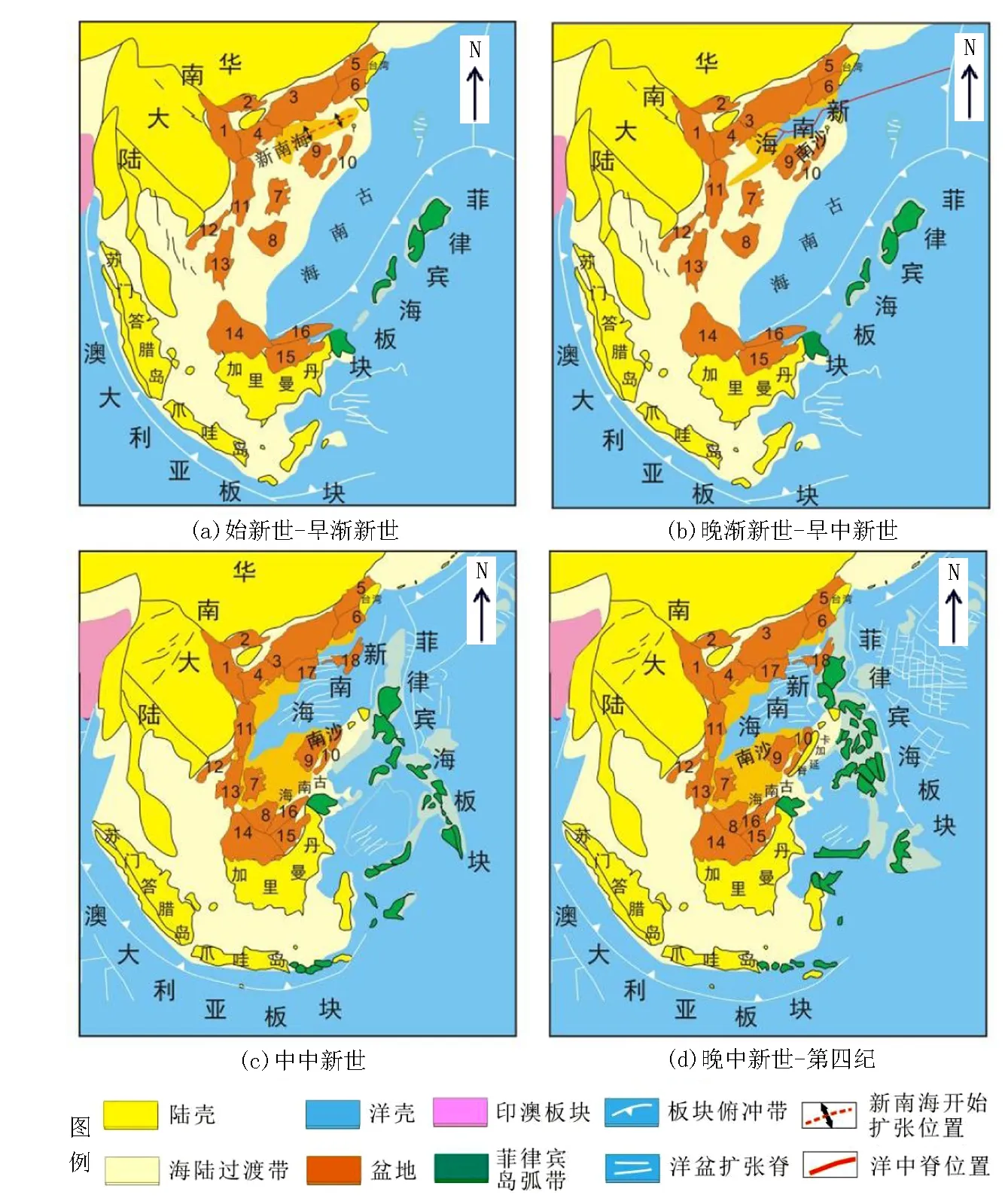

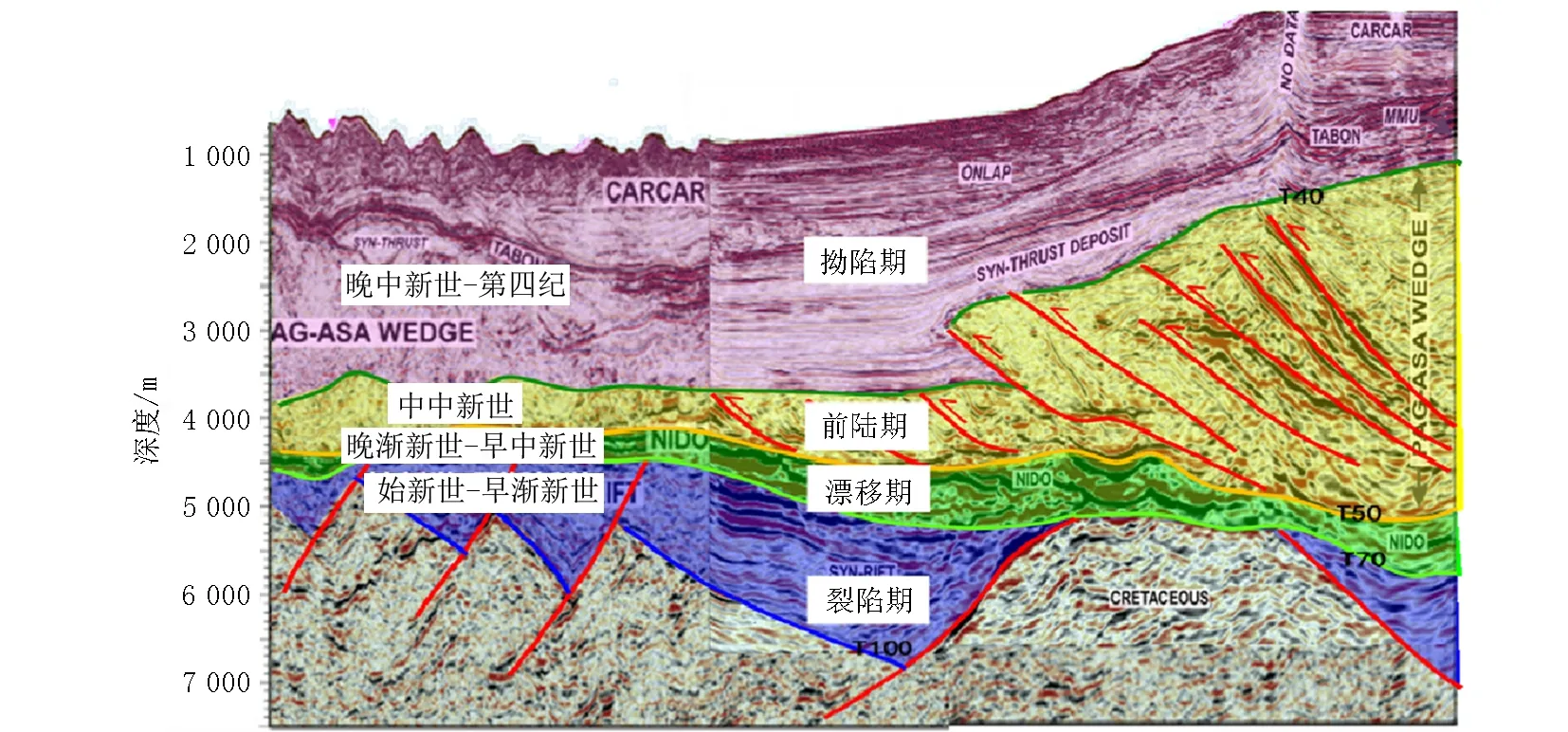

北-南巴拉望盆地是在南海边缘海构造演化过程中逐渐演化形成的。始新世-早渐新世,北-南巴拉望盆地在该时期位于南海北部[6-9](见图2),主要证据有以下4个方面:①深部层析成像揭示巴拉望地块之下存在古南海残余洋壳[10];②北巴拉望海域与南海北部潮汕坳陷具有相似的中生代放射虫[11-12];③南、北巴拉望盆地存在相同的重矿物组合,同婆罗洲北部的重矿物有明显不同,其具有独有的锐钛矿和独居石,且电气石明显较少,锆石明显增多[13];④锆石定年结果表明北-南巴拉望盆地从早白垩世至始新世锆石年龄频谱曲线与珠江口盆地一致,说明该时期沉积物来源于同物源区[13]。在始新世-早渐新世期间,北-南巴拉望盆地受到南海北部伸展作用的影响形成半地堑结构特征[14-16];晚渐新世-早中新世,受南海扩张作用,盆地从华南大陆裂离向南漂移;中中新世,盆地所在的礼乐-巴拉望地块与南海南部的卡加延脊发生硬碰撞[17-19],形成前陆盆地;晚中新世开始,盆地整体进入区域沉降阶段。总体上,北-南巴拉望盆地新生代以来经历了裂陷期、漂移期、前陆期及拗陷期等4个演化阶段:①裂陷期(始新世-早渐新世)。该时期盆地位于南海北部,盆地受区域拉张应力影响,主要发育半地堑结构(见图3)。北巴拉望盆地半地堑规模大,南巴拉望盆地半地堑规模小、破碎、断层下陡上缓,显示早期拉张应力强,后期受新南海扩张影响断层活动逐渐减弱到最终停止。②漂移期(晚渐新世-早中新世)。受新南海扩张影响,北-南巴拉望盆地晚渐新世-早中新世为漂移期。该时期盆地由南海北部漂移到现今的位置,由于区域上缺乏大型物源供给,导致盆地沉积厚度较薄,区域上发育渐新世-早中新世灰岩。③前陆期(中中新世)。该时期盆地与南部的卡加延脊发生碰撞俯冲,碰撞的部位主要在盆地的东南部,导致盆地东南部形成逆冲挤压构造,而盆地西北部由于距离碰撞区较远,表现为稳定的海相沉积环境。④拗陷期(晚中新世-第四纪)。该时期区域构造运动相对较弱,盆地整体沉降,水深持续加大,区域上为稳定的海相沉积环境。

注:1-莺歌海盆地;2-北部湾盆地;3-珠江口盆地;4-琼东南盆地;5-台西盆地;6-台西南分盆;7-南薇西盆地;8-北康盆地;9-礼乐盆地;10-西北巴拉望盆地;11-中建南盆地;12-湄公盆地;13-万安盆地;14-曾母盆地;15-文莱-沙巴盆地;16-南沙海槽盆地;17-双峰盆地;18-笔架南盆地。图2 南海及邻区构造演化图(据文献[8]修改)Fig.2 Tectonic evolution map of the South China Sea and itsadjacent areas (Modified according to literature[8])

图3 北-南巴拉望盆地结构典型剖面[20] Fig.3 Typical section of structure of North-South Palawan Basin[20]

2.2 沉积充填特征

裂陷期(始新世-早渐新世),北-南巴拉望盆地位于华南大陆的南缘,物源体系以周缘和内部隆起为主。漂移期(晚渐新世-早中新世),盆地从华南大陆裂离向南开始漂移,漂移过程中缺乏物源补给。前陆期和拗陷期(中中新世-第四纪),由于受碰撞的影响,在东南部形成逆冲挤压构造,巴拉望岛抬升,为盆地提供物源,物源主要来自东部和东南部[21]。

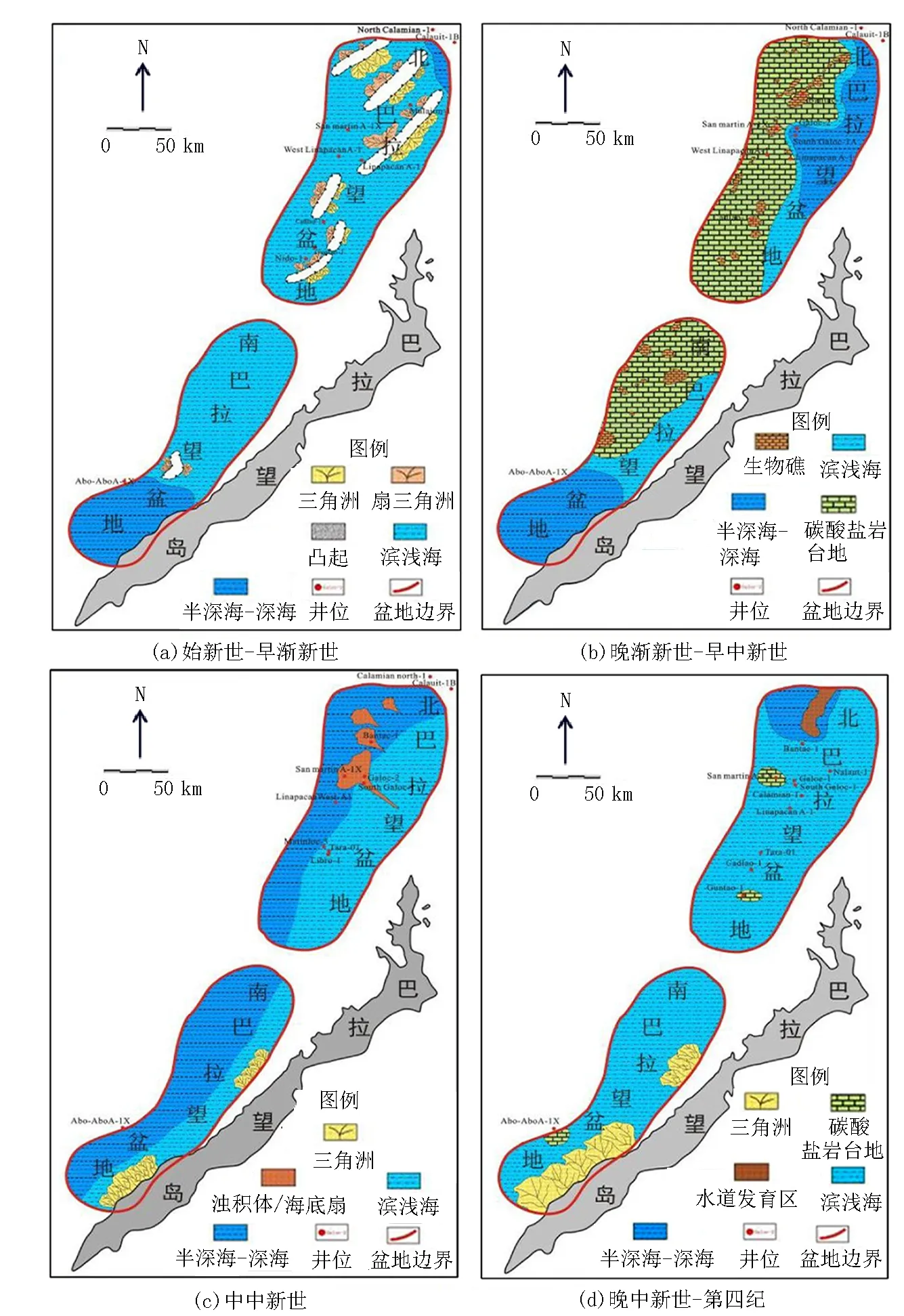

始新世-早渐新世沉积时期,北-南巴拉望盆地主要发育三角洲-扇三角洲-滨浅海-半深海沉积体系,物源来自盆地周缘和盆地内部古隆起。Calamian North-1井在晚-中始新世沉积时期,钻井上显示以泥岩为主,地震剖面上以中频、中连续、亚平行、弱振幅地震相为特征,地层中含较多超微化石和海相沟鞭藻类,古生物指示该时期盆地为半深海沉积环境。SanmartinA-1X井和Gadlao-1井钻遇了滨浅海沉积,岩性以砂岩和泥岩夹砂岩为主。盆地以滨浅海沉积为主,半深海沉积主要分布在北巴拉望盆地北部和南巴拉望盆地南部局部地区。受NW-SE向区域拉张应力作用,盆地产生一系列NE或NNE向地堑或箕状断陷,地堑缓坡带发育三角洲沉积,陡坡带发育扇三角洲沉积(见图4(a))。

图4 北-南巴拉望盆地沉积相平面Fig.4 Sedimentary facies plane of North-South Palawan Basin

晚渐新世-早中新世沉积时期,由于新南海的扩张,导致盆地向南漂移,在漂移过程中缺乏物源补给,主要发育碳酸盐岩台地-生物礁-滨浅海-半深海沉积体系。该时期生物礁发育,钻井上显示为大套灰岩伴有泥岩和粉砂岩薄层,地震剖面上表现为塔状和滩状外形,呈顶底强振幅反射特征,内部为中频、中-强振幅、中连续地震相和中频、中振幅、差连续地震反射特征[16]。 碳酸盐岩台地主要位于北巴拉望盆地西部和南巴拉望盆地北部,在碳酸盐岩台地上零星分布生物礁沉积,主要发育在与早期裂陷作用有关的地垒上。滨浅海相主要位于北巴拉望盆地中部和南巴拉望盆地中北部,半深海相主要位于北巴拉望盆地东部和南巴拉望盆地南部(见图4(b))。从巴拉望岛野外露头上可以看到,该时期沉积以灰岩为主,可见灰黑色灰岩夹泥岩、珊瑚礁灰岩和生物碎屑灰岩。

中中新世沉积时期,礼乐-巴拉望地块与加里曼丹碰撞,停止漂移,古南海消亡,新南海形成,块体碰撞形成前陆盆地,北-南巴拉望盆地停止漂移,静止于现今的位置,在盆地东南部形成逆冲挤压构造,巴拉望岛隆升为盆地提供物源,物源主要来自东侧和东南侧。主要发育三角洲-滨浅海-海底扇-半深海沉积体系,水体变深(见图4(c))。北-南巴拉望盆地以滨浅海沉积为主,半深海主要分布在盆地西部,三角洲主要分布在南巴拉望盆地东南部,海底扇分布在北巴拉望盆地西北部。钻井上显示,海底扇表现为大套泥岩夹粉、细砂岩薄层;地震剖面上,海底扇表现为透镜状外形,内部呈中频、中-强振幅、中连续地震反射特征。

晚中新世-第四纪沉积时期,新南海已经停止扩张,盆地位于现今的位置上,处于相对稳定期。主要发育三角洲-碳酸盐岩台地-滨浅海-半深海沉积体系;物源主要来自盆地东南部。北-南巴拉望盆地以滨浅海沉积为主,半深海沉积主要分布在盆地北部局部地区,发育大型下切水道,三角洲在盆地东南部继承性发育,碳酸盐岩台地零星分布于盆地西部(见图4(d))。地震剖面上,半深海表现为中频、中-好连续、中-强振幅地震反射特征,可见代表深水沉积的多边形断裂。此外,大型下切水道发育,垂向上多期次叠置,呈明显的“V”型或“U”型反射特征[16]。

3 油气地质特征及成藏条件

3.1 烃源岩

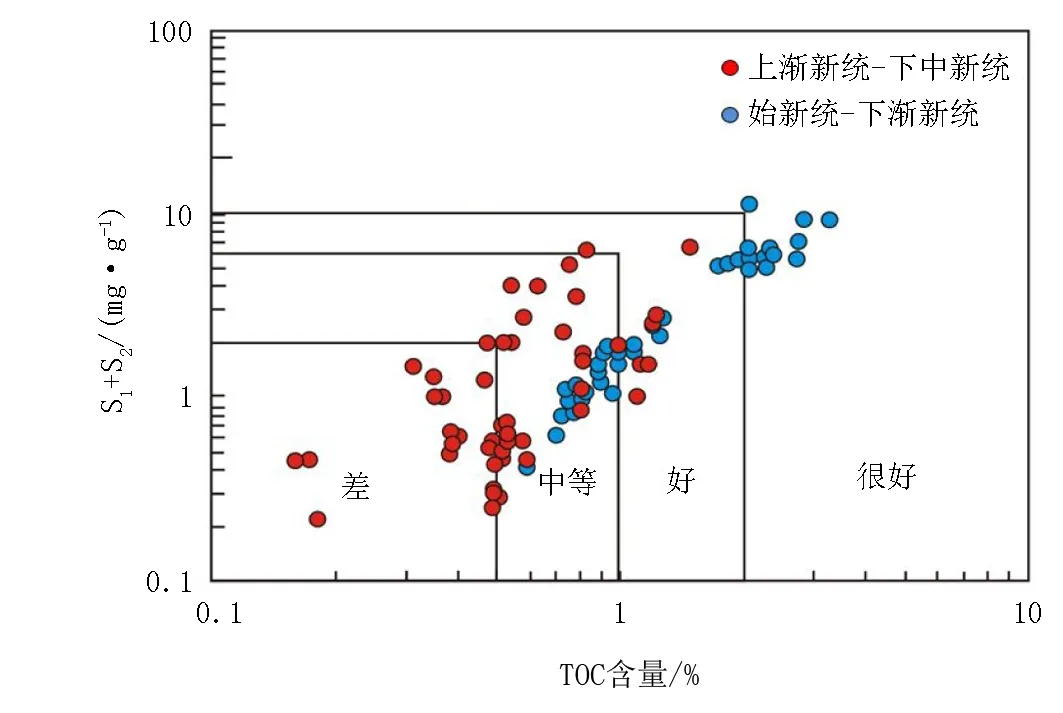

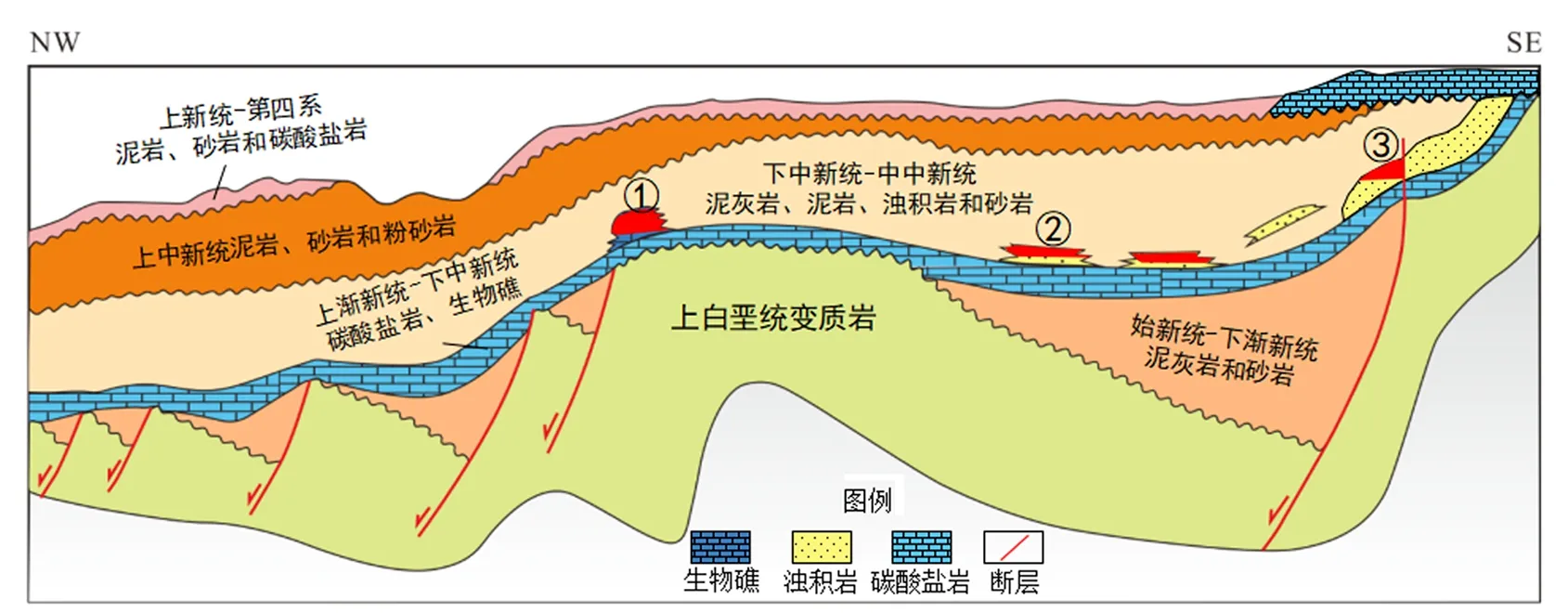

来自区内多口钻井的100多块岩石样品有机地化分析表明,北-南巴拉望盆地发育始新统-下渐新统和上渐新统-下中新统2套烃源岩。始新统-下渐新统烃源岩有机质类型主要为Ⅱ~Ⅲ型,TOC(总有机碳)含量在1%~3%之间(见图5)。North Calamian-1井岩石样品测试分析结果表明,始新统-下渐新统烃源岩TOC含量多数大于2%,TOC含量主频分布范围分别为1%~1.25%和2%~2.75%;S1+S2(生烃潜力)多数大于6 mg/g,主频分布范围为1.5~3 mg/g 和5.0~6.5 mg/g 两段;HI(氢指数)多数大于150 mg/g,最高达300 mg/g;有机质类型主要为Ⅱ-Ⅲ型干酪根,地化指标表明始新统烃源岩为较好-好烃源岩。上渐新统-下中新统烃源岩有机质类型以Ⅲ型干酪根为主,TOC含量少数小于0.5%,大部分分布在0.5%~1%之间(见图5),属于中等-好烃源岩。Linapacan A-1井岩石样品测试分析结果表明,TOC含量大多在1%左右,最高达到10%;S1+S2大多在2~6 mg/g之间,有机质类型以Ⅲ型干酪根为主。多口钻井岩石样品还揭示了白垩系烃源岩主要为非烃源岩,少数为差烃源岩。Guntao-1井TOC含量低于0.3%,Destacado A-1X井TOC含量绝大多数小于0.5%,极少数为0.5% 图5 北-南巴拉望盆地烃源岩生烃潜力Fig.5 Source-rock hydrocarbon generation potentialof North-South Palawan Basin 北-南巴拉望盆地原油密度为0.762 8~0.892 7 g/cm3,具有低的CPI(碳优势指数)以及低的姥鲛烷/植烷,表明烃源岩沉积处于还原环境。从地化指标上看,北-南巴拉望盆地原油C27甾烷和C29甾烷都大于C28甾烷,奥利烷含量高且未见4-甲基甾烷,表明盆地烃源岩有机质主要来自高等植物。 北-南巴拉望盆地烃源岩处于成熟-高成熟阶段。从原油芳烃成熟度数据来看,原油Ro(镜质体反射率)为0.87%~1.33%,表明原油主要是生油高峰期的产物。 对北-南巴拉望盆地28个油气田储层的物性分析表明,北-南巴拉望盆地发育碳酸盐岩和砂岩2类储层。碳酸盐岩储层主要分布于北巴拉望盆地的上渐新统-下中新统灰岩中,孔隙度平均12.6%,渗透率平均107 mD,属于中孔高渗碳酸盐岩储层。碳酸盐岩储层可采储量为1.07×108t油当量,约占盆地可采储量的95.6%,该类储层是盆地主要的储油岩。砂岩储层主要是下中新统的浊积砂岩,孔隙度平均15.6%,渗透率平均58 mD,属于中孔中渗砂岩储层,该类储层目前虽然发现油气较少,但有可能成为盆地未来的勘探领域。在其他地层中也发现可能成为储集岩的岩相,如早中新世的砂岩,但一般比较薄且分选不好;中新世中-上部的中-细粒砂岩,分选较差,但具有一定程度的粒间孔隙。北巴拉望盆地北部发育中新世末期白云岩化的碳酸盐岩相,在盆地隆起部位存在的生物礁。更新世的礁灰岩是多孔质的良好储集岩,但是储层埋深比较浅;南部的上新统砂岩,分选良好,孔隙发育。 中中新世之后盆地内沉积环境为半深海大陆斜坡环境,岩性主要为泥页岩、泥岩和砂岩,形成盆地内良好的区域性盖层,地震剖面上表现为席状(亚)平行弱振幅反射。其质量受陆源浅水区物源影响,近物源区盖层砂岩含量较高。 北-南巴拉望盆地经历了4期构造演化,发育始新统-下渐新统和上渐新统-下中新统2套烃源岩,下中新统碳酸盐岩和下中新统砂岩2类储层,中中新统-第四系区域性盖层。纵向上烃源岩层、储层和盖层相互配置,形成了3套良好的生储盖组合(见图6):①烃源岩为始新统-下渐新统泥灰岩,储层为下中新统生物礁灰岩,盖层为中中新统泥岩,形成“下生上储”的成藏组合;②烃源岩为上渐新统-下中新统泥灰岩,储层为下中新统浊积砂岩,盖层为中中新统泥岩,形成“自生自储”的成藏组合;③烃源岩为始新统-下渐新统泥灰岩,储层为下-中中新统三角洲砂岩,盖层为中中新统泥岩,形成“下生上储”的成藏组合。 图6 北-南巴拉望盆地油气成藏模式图Fig.6 Hydrocarbon accumulation model diagram of North-South Palawan Basin 北-南巴拉望盆地主要发育与基底升降有关的断块构造、与同生断层有关的背斜和礁隆。目前,在盆地中已发现4种油气圈闭:生物礁体圈闭(如尼多油田)、浊积扇砂体圈闭(如加洛克油田)、深水碳酸盐岩圈闭、断块圈闭[22]。 1)北-南巴拉望盆地受到新南海扩张作用的影响,经历了始新世-早渐新世裂陷期、晚渐新世-早中新世漂移期、中中新世前陆期及晚中新世-第四纪拗陷期4个构造演化阶段,相应地发育了裂陷期的三角洲-滨浅海沉积体系、漂移期的碳酸盐岩台地-生物礁-滨浅海沉积体系、前陆期及拗陷期的三角洲-碳酸盐岩台地-滨浅海-半深海沉积体系。 2)始新统-下渐新统和上渐新统-下中新统是北-南巴拉望盆地烃源岩发育层系,下中新统碳酸盐岩和下中新统三角洲砂岩是盆地的重要储层,中中新统-第四系浅海-半深海相泥岩是区域性盖层。 3)北-南巴拉望盆地目前已发现的油气主要分布在北巴拉望盆地,垂向上油气主要分布于下中新统。主要发育生物礁和构造油气藏,发育上渐新统-下中新统“自生自储”以及始新统-下中新统的生物礁和三角洲砂岩“下生上储”2类成藏模式。

3.2 储集层

3.3 盖层

3.4 生储盖组合

3.5 圈闭

4 结论