北京时装周会展与中国其他时装周的对比分析及发展建议

蒲菁 王紫瑜 贺慧贤

摘 要:在后疫情时代和数字化浪潮的背景下,北京时装周任重道远。北京时装周会展与国内四个城市的时装周会展相比,在主题与内容、宣传推广、组织接待三个方面存在系列活动单调无特色、视频宣传渠道运用生疏、组织架构和开展流程清晰度和丰富度不足等主要问题,北京时装周未来可以通过开展特色系列活动、深挖视频宣传内核、多维度展示时装周的组织流程等方式进行创新发展,在契合北京四个中心建设要求的基础上,不断追赶北京会展建设的脚步。

关键词:创新发展;时装周会展;会展经济;数字会展

中图分类号:F713.83;F426.86 文献标识码:A 文章编号:1005-6432(2023)25-0070-04

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2023.25.070

北京时装周会展始于2016年,致力于打造时装品牌展示推广中心、时尚流行趋势研究发布中心和商业贸易交易中心。但是经过几年的发展,北京时装周会展在国际化程度、展会个性和策划、品牌影响力等方面与国内外时装或时尚会展仍然存在较明显差距,难以与首都北京的“四个中心”定位相匹配。同时疫情帶来的不确定性、数字科技的创新应用对北京时装周会展的办展方式和宣传带来了新的挑战。

1 北京时装周会展的发展分析

1.1 主题含义凸显且系列内容愈发丰富

北京时装周2016年提出“开放、包容、合作”的理念,但没有主题;2017—2021年主题分别为“新名片、新视觉、新思想、新商业”“多元、聚焦、共生”“跨界、融合、消费”“追光”和“筑梦”。虽然越来越具有创新意识和特色意识,但这些主题缺少独特含义,与北京时装周会展各场大秀的主要内容(即服装风格、著名模特等)、当下潮流热点以及对大众喜好的响应等方面存在一定距离。

历年北京时装周会展大致包括流行发布、展览展示、高峰论坛、专业赛事和时尚活动等系列,各系列活动场次越来越多。但各系列内容单调,除了时装发布就是峰会论坛,再者就是设计大赛或摄影大赛,且时装发布的侧重点为现代服饰,不符合大众喜好,难以吸引普通消费者,导致招商招展难度较大。如何在未来的办展过程中,充分发挥和利用首都文化,走特色化道路,避免重复定位,进行差异化竞争,是必须考虑的重点。

1.2 宣传方式利用愈发灵活

北京时装周会展历年来选择的主要宣传方式是图文宣传。从2016年起,北京时装周会展在微博、微信等官方账号上发布活动信息及图片,并借助如搜狐新闻、腾讯新闻等进行报道,截至2021年,合作媒体已达16家。图文宣传具有成本低、信息传递全面等优势,但对于新的媒体账号来说存在热度不够、影响力低、传播力弱等问题。

2020年北京时装周拓展视频宣传渠道,邀请知名明星拍摄短视频进行宣传,2021年北京时装周于北京卫视上投放宣传片,抖音平台上投放走秀视频,提升热度,但仍宣传力度有限。北京时装周会展仍需深入新式推广渠道的运用。

北京时装周自2019年起开始注重明星宣传效应,力度不断加大。2021年邀请的明星数量及热度达到三年来的顶峰,不仅邀请知名明星分别担任代言人、先导官,参与开幕、闭幕等红毯活动,还举办“时尚之夜”盛典,吸引众多人的关注。但存在邀请成本过高的问题,且单一的红毯秀难以充分发挥明星热度。

总体来看,随着北京时装周的发展愈发成熟,在宣传手段的利用上也应更加灵活和新颖,但北京时装周对多重宣传方式的利用尚有进步的空间。

1.3 现场安排需要进一步平衡和协调

北京时装周会展由北京服装纺织行业协会、北京时尚控股有限责任公司、《时尚北京》杂志三方协作共同主办,北京时装周有限责任公司、北京时装之都文化传播有限责任公司承办。参展观众作为时装周展会中极其重要的组成部分之一,却没有得到应有的关注。在以往的时装展会中,组织和接待的重心都聚焦于时装作品和舞台设计,接待方式和席位安排往往忽视了观众对于舒适性和方便性的诉求。文章把接待大致分为三种方式,并以此设计调查问卷以探寻观众的偏好程度。数据显示(具体见图1),41.6%的人喜欢“接待人员只在有需要时随叫随到”的接待方式,并把它排在第一位;35.6%的人选择把“接待人员热情周到,随时跟进”的接待方式排在第二位;52.7%的人不喜欢“以录制好的音频提供信息服务,不需要接待人员”的方式。会展组织接待“以作品为本”而非“以人为本”的现场安排需要进一步平衡和协调。

2 和中国其他城市时装周对比分析

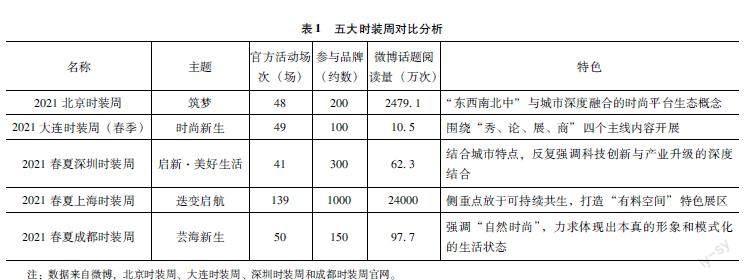

上海作为中国的时尚基地,在中国东部城市中具

有时尚代表的地位;南方城市中深圳经济迅速发展,第三产业占比不断提高;成都地理位置优越,在西部地区占据经济发展领头羊的地位;大连作为典型的北方城市,历史气息浓厚丰韵。因此选取以上四个城市的时装周在官方活动、参与品牌数量及其热度和讨论量等方面与北京时装周进行对比,能够看到几大时装周各具特色和风格,具体见表1。

2.1 创意性内涵更具吸引力

上海时装周 “迭变启航BLOOM THE SPRING” 的主题,意为后疫情时代下,在多种情况的变换和交互中以终为始,蓄势启航,含义独特且结合了当前市场环境。可查询到的上述时装周的官方日程中披露大秀信息的方式几乎相同,大部分均是直接显示品牌方,涵盖方面不全,无法让大众了解大秀的主要内容,难以激起普通大众的兴趣。

大连时装周采取线上引流、线下消费的方式,推出一系列相关活动,大力促销,让更多消费者参与时装周的同时帮助品牌实现了销售转化,极大地促进了消费。上海时装周开展了面向C端消费者的“上海时尚生活嘉年华”,在全网平台开启新品首发,以跨界创意唤起大众消费者对美好生活的追求。深圳时装周在主会场之外还设立三大分会场开展不同维度的活动,与主会场相呼应,拉近普通消费者与时尚的距离。成都万象城时装周自创IP “无界秀场”,邀请设计师集合平台MDC打造奇趣快闪店,让多元风格的设计品牌走进大众视野。上述时装周均按照国际惯例分为“秋冬”与“春夏”两季举行,提高了品牌产品发布的连贯性,加速了时尚资源的聚集,利于进行招商招展。

2.2 创新程度影响宣传效果

北京时装周的官方账号在六年内积攒了一定的粉丝,其30.8万的关注量与其他时装周相比較高,但远低于上海时装周的61.7万,上海时装周官方账号每天保持3~6条的更新,涉及时尚、艺术等方面。北京时装周在图文宣传上有所欠缺,仅能保证每天1条更新,表明在官方账号的活跃度提升与吸睛内容创造方面仍需要提高。

大连时装周和深圳时装周利用短视频平台拓展网络直播渠道取得了较高热度,上海数字时装周的宣传片包含了科技、上海现代建筑和古老建筑以及历届上海时装周走秀片花,成都时装周仍旧采用原有宣传渠道。对比而言,北京时装周的视频宣传需在原有卫视投放的基础上拓展新式投放平台,并精细设计、精美剪辑。

成都时装周邀请到了米兰时装周御用模特李婷。大连、深圳时装周邀请时尚大咖、国内外优秀模特参与,与时装周本身契合度高。上海时装周邀请汶川地震中得救的“机械腿女孩”作为模特之一,引起众多讨论和关注。反观北京时装周近年来虽增多了明星的邀请数量,但忽略了明星本身的关联度与话题度。

2.3 多方因素共同决定招商招展

上海时装周聚焦于数字化技术和智慧平台,以超出大众预期的结果率先完成了数字时装周在打通公域和私域流量方面的探索;大连时装周首次向大众明晰时装周的组织架构和开展流程,围绕“秀、论、展、商”四个主线内容进行延伸,焦点分散化,推进时装周的大众化发展;深圳因人才而兴,深圳时装周切实抓好深圳作为我国国际科技产业创新中心、中国三大全国性金融中心之一的优势,推出“中国时尚产业教育峰会”,在“秀”之外把重心分散到“论”,引得各地人才蜂拥而至。相较之下,成都时装周和北京时装周的展览形式单一,难以满足观众需求,在组织架构和开展流程的清晰度和丰富度方面有待加强,且对城市资源利用不足。

北京时装周在2021年共举办48场线下活动,招揽品牌数约200,深圳时装周共举办41场线下活动,招揽品牌数约300,成都时装周共举办50场线下活动,招揽品牌数约150,可见活动举办场次的数量和招揽品牌数呈非线性正相关关系,时装周主办方根据市场需求和时尚风向对厂商和品牌方兴趣点的捕捉能力、举办城市在时尚会展业内的实力以及相关活动安排对于城市资源和文化的利用程度共同决定了一场时尚会展招揽的品牌方的数量和质量。

3 北京时装周会展的不足之处

综合以上横向和纵向的对比分析,可得出北京时装周的不足如下。

3.1 主题与内容

时装周主题含义无特色且脱离市场,官方日程披露的大秀信息十分片面;大秀侧重点不符合大众喜好;系列活动单调无特色,难以吸引普通消费者。

3.2 宣传推广

图文宣传的影响力薄弱,官方账号活跃度不足;视频宣传渠道运用生疏,视频设计匮乏深度;明星宣传多而不精,导致事倍功半。

3.3 组织接待

接待方案和展览形式安排无法与时俱进满足观众需求;组织架构和开展流程的清晰度和丰富度不足;缺乏对城市自有资源的充分利用。

4 促进北京时装周会展发展的建议

为了能更好地对北京时装周发展提出建议,特别进行了问卷调查,截至2022年5月3日,共收到351份,均为有效答卷。问卷填写男女比例约为1∶3,根据问卷得出的对策有效性更多的是针对女性观众;问卷填写数据来源大致符合中国人口分布情况,其中华北地区偏多是由于收集问卷的同学多位于华北地区,问卷填写人群分布受到一定限制。

4.1 特色化主题与内容吸引普通消费者

4.1.1 赋予时装周主题独特含义,多要素披露大秀信息

问卷调查数据显示,大众选择主题中含有“我感兴趣的字眼”选项的人数占比达到了40.8%,而大众感兴趣的主题元素前三位依次为国风潮、民族特色和未来科技感。未来北京时装周可结合当前市场环境、自身发展理念与大秀主要内容,当下潮流热点与流行趋势,探究大众心理,响应大众喜好,赋予时装周主题独特含义;同时采取品牌、设计师、主要内容三者任意结合的方式在官方日程中多要素披露大秀信息,以此激发大众的观看热情。

4.1.2 改变大秀侧重点,响应大众喜好

北京时装周的30场线下大秀中,与大众感兴趣的前三位主题元素国风潮、民族特色和未来科技感有关的分别为5场、3场与0场。虽做到了响应大众喜好,但开展力度远远不够。未来北京时装周一方面可以改变大秀的侧重点,增加与上述元素相关的大秀场次;另一方面可借鉴其他时装周发布的创意大秀并结合当下的潮流热点与观众感兴趣的元素,进行更深层次与更具体的探索。比如在国风潮中,我国历史上何朝代的何种服装最受大众喜爱,我国少数民族中何种特色服饰最受大众喜爱等,以此寻找相应的设计师与品牌等进行合作,开展更具创新性与吸引力的大秀。

4.1.3 开展特色系列活动,吸引普通消费者

北京时装周仅在每年的9月举办,属于春夏时装周。未来北京时装周也要分为“秋冬”和“春夏”两季举行,实现四季品牌产品发布全覆盖。同时丰富系列活动,改进原有的分系列活动并开展特色系列活动。例如与相关平台进行合作采取线上线下相结合的消费方式,支持批量交易、零售和预售等多种消费模式,设立特卖分会场并联合本地主要商场进行促销,打造品牌快闪店等,不断扩大自身的影响力,推动时装周的进一步发展。

4.2 宣传力度和深度双向发力

4.2.1 使官方账号“活起来”

保持官方媒体账号的活跃度,时刻坚持对时尚的宣传推广。根据问卷调查数据来看,有75%的人更易从微博获取时尚信息,因此活跃运用微博官方账号十分重要。使时尚亲民化,摘去官方账号的“官架子”,除了发布官方信息宣传之外,也可以时刻紧跟应季穿搭等相关时尚话题,并且加强与粉丝、参与者等的互动。

4.2.2 深挖视频宣传内核

短视频宣传应短小精悍,时長控制在30秒内的同时,向观众精准传达服装本身精美的设计。问卷调查数据显示,有58.3%的人更倾向于在视频中欣赏时尚。时装周本身在运用视频宣传时,应改变当前仅仅对官方日程的发布,更加聚焦在服装和走秀本身,活用剪辑技巧,向大众传播时尚。

4.2.3 将明星效应发挥全面

充分运用明星本身的宣传效应。首先,邀请的明星要与北京时装周的时尚内涵相契合,时刻关注在其他红毯走秀上造型热度高、时尚性强的艺人,或者邀请在国内甚至国际上的知名模特参与红毯,更加具有影响力。还要与已经邀请到的艺人有充足互动,包括但不仅限于开幕式或闭幕式走红毯,还可以邀请艺人参与T台,参与采访,与设计师合影、直播等保持热度。

4.3 多元化组织接待方案

4.3.1 线上线下并行,打造“数字时装周+实地会展”的组合

线上线下并行,秉承“以人为本”的理念进行时装周的接待方案策划和展览形式安排。调查结果显示,实地展会的吸引力远高于线上展会(具体见图2),大众对于数字时装周热情度不高,多是由于如今线上展会的开展流程完整度、细节展示清晰度和互动交流方便程度难以满足参展方和观众需求。在当前疫情大环境和数字化平台赋能进程不断加速的过程中,线下根据上文“观众接待方式偏好”培训接待人员,邀请有限数量观众的同时,以线上直播录播的形式开展数字时装周,完善数字时装周细节,打造“数字时装周+实地会展”的组合。

图2 时装周展现形式的吸引力评分

4.3.2 多维度展示时装周组织流程,充分利用首都优势强化北京时尚人才资源竞争力

围绕“秀、论、展、商”四个主线内容展开时装周的组织安排和流程架构搭建,明晰主线内容,以多维度的视角展示层次更加丰富的时装周,切忌盲目增加活动场次,建议跟踪统计已举办活动引起的关注度和品牌方参与度,筛选总结出合作方兴趣点,据此加大相关活动的举办力度。并充分利用多元主线安排和北京作为全国文化中心、国际交往中心、科技创新中心的天然优势进行人才集聚和文化交流,对标“十四五”时期纺织服装、文化创意、信息服务三大业务板块的提质发展之需,有意识建立并逐步强化北京时尚人才资源竞争优势,为北京时尚品牌、文创、科技三大板块高质量发展注入“新鲜血液”。

参考文献:

[1]龚舒慧.国外会展行业营销传播体系发展研究——以法国与英国为例[J].知识经济,2020(15):34-36.

[2]蔡礼彬,马添.从巴黎时装周看会展项目的品牌建设[J].中共青岛市委党校青岛行政学院学报,2014(3):28-30.

[3]王世成,谢帆,苏芳,等.新冠疫情对中国轻工会展行业的影响[J].皮革科学与工程,2021,31(2):86-87.

[4]张梓园.互联网时代背景下会展营销策略研究——评《市场营销:互联网时代的营销创新》[J].中国广播电视学刊,2020(9):133.

[5]宋鑫陶.会展经济喜忧[J].商周刊,2011(14):44-45.

[6]裴超.回眸经典 从华表奖与时装周看大型活动的会务设计[J].中国会展:中国会议,2016(14):26-33.

[作者简介]蒲菁(2002—),女,四川西昌人,研究方向:工商管理;王紫瑜(2002—),女,内蒙古包头人,研究方向:工商管理;贺慧贤(2002—),女,山东菏泽人,研究方向:工商管理。