运用思维可视化工具改进初中英语阅读教学的研究

徐旻

【摘要】阅读是思维训练的重要手段。文章以上海牛津英语八年级下册Unit 6 Travel一单元为例,运用思维可视化工具,改进初中英语阅读教学,通过设计大问题引领单元设计,通过图示化思考提升语篇理解,通过有意义对话显化思维过程,来提升英语学科核心素养。

【关键词】思维可视化工具;思维品质

阅读作为英语学习的一种重要输入形式,是学生进行思维训练和培养,提升思维水平的重要手段。刘濯源提出思维可视化(Thinking Visualization)模式,将不可见的思维结构、思考路径及方法通过图示或图示组合这样直观的方式显现出来,旨在实现“零散知识系统化、隐性思维显性化、解题规律模型化”,在教学中也得到了普遍认同和初步实践。本文以上海牛津英语八年级下册Unit 6 Travel一单元教学为例,浅谈如何通过思维可视化工具改进初中英语阅读教学,提升英语学科核心素养。

一、思维可视化在英语阅读教学中的运用

阅读教学中可运用思维可视化工具,使阅读从输入的信息如何进行加工、编码、构建新认知结构的这一过程变得清晰。

思维可视化与英语阅读教学的融合,让阅读变得有趣,把思维变得直观。因此,思维可视化在初中英语阅读教学中已经被很多教师所倡导和使用。它的价值体现在可以促进学生阅读理解,培养其思维能力,激发他们的高度参与。但思维可视化工具是把双刃剑,在运用中还存在一些问题。

1.呈现模式僵化

初中英语阅读教学模式分为读前—读中—读后三个环节,思维可视化的工具,如思维导图或气泡图一般在读前活动中出现,或在细读时帮助信息梳理,使用方式较为单一,这割裂了语篇在单元中的作用,阅读输入的仍然是碎片化信息,无法帮助学生探索语篇的整体理解和意义。

2.图示逻辑不清

教师没有真正基于理解去梳理文本信息,导致在使用思维可视化工具时,呈现的图示本身存在逻辑不清的情况。如在呈现France is calling一文的内容时,教师借思维导图梳理文章,但几大分支不是对等的逻辑关系。错误地使用思维可视化工具反而导致学生对语篇的逻辑关系产生了困惑。

3.思维层次偏低

教師在使用思维可视化工具时,仅仅停留在梳理表层信息,没有厘清文本中隐藏的特征,忽视信息深度加工和构建。如在The Leaning Tower of Pisa一课中,教师只呈现了比较浅层的信息,如比萨斜塔的高度、楼层等,没有深入对语篇特征的探讨,思维可视化工具的作用在课堂中大打折扣。

4.缺乏深入互动

部分教师在搭建阅读教学的支架时融合思维可视化工具,但在工具的使用过程中,缺乏与学生的语言互动交流,学生仅停留在完成图示上,没有深度思考其中信息的关系和思维的过程,导致学生无法用课堂上学到的思维路径去形成有效的阅读策略,开展自主阅读。

二、运用思维可视化工具开展的初中英语阅读教学课例

针对以上思维可视化工具与初中英语阅读教学相融合的实践中体现的价值与不足,笔者通过教材内容分析,结合学生认知水平和学习特点,运用思维可视化工具,以一个单元的阅读语篇为例进行了改进初中英语阅读教学的实践研究。

1.大问题引领,理清前后逻辑,化繁为简

阅读教学不应停留在单一语篇上,教师在设计教学时要关注单元文本之间的联系,即在大单元视角下,明确单元大问题,以主题为引领,认真分析教材,确定单元大目标,设计单元的思维路径,最终指向核心素养的一个大问题,再围绕大问题展开单元教学。

(1)教材分析与目标确定。牛津英语(上海版)八年级下册Unit 6 Travel,话题属于“人与社会”中历史、社会与文化主题群,世界主要国家的文化习俗与文化景观。在旅行主题下,该单元有主阅读France is calling和拓展阅读The Leaning Tower of Pisa。语法是定冠词the和并列连词and, but, so,听、说、写部分分别包括一篇介绍The Eiffel Tower的语篇,如何问路指路,并写假日计划。根据教材分析,确定单元目标为:①学生能够通过阅读了解法国、埃菲尔铁塔、比萨斜塔等著名国家和地标建筑,了解说明文特征;②通过资料搜集,搜集旅游景点的介绍信息,比较、评价来制定旅行计划。

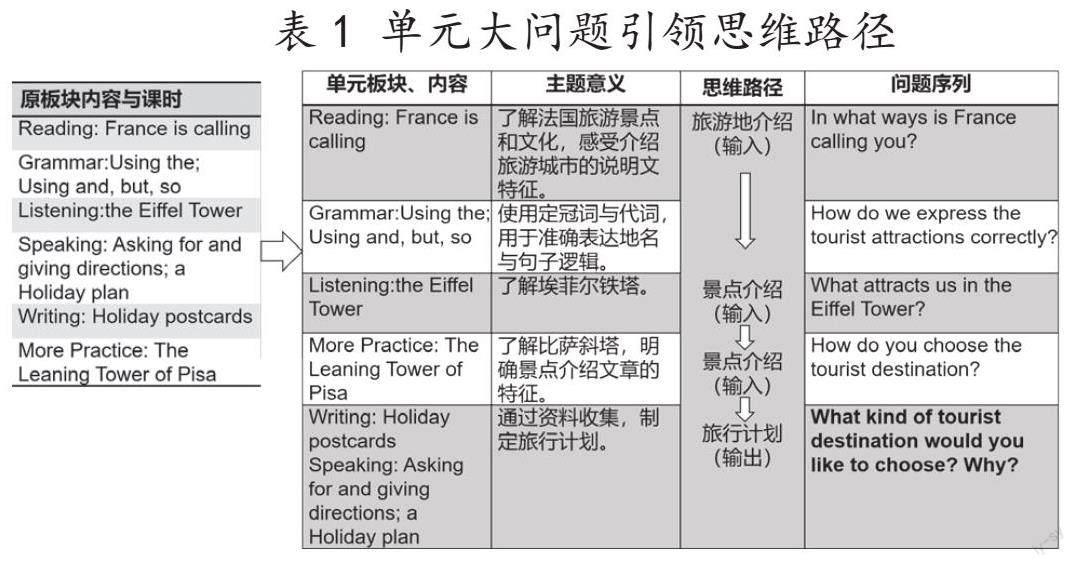

(2)单元思维可视化路径呈现单元大问题。通过思维可视化工具,推导出了本单元的大问题,并根据大问题引领,梳理前后各板块逻辑,对课时适当调整,形成的思维路径如表1所示:

2.图示化思考,理清文本内容,由简入深

在单元大问题引领下,进行主题意义下的单个语篇探索,抓住文本的核心问题,分析主题句、单句之间的关系与衔接,关注文本特征和体裁特点,进行语言、主题意义和写作意图的深挖和探究,通过思维可视化工具,培养学生理解、应用、分析、比较、评价、创造等思维能力。以Unit 6单元中两个阅读文本为例,通过运用思维可视化工具,理清文本内容,进行图示化的结构思考,探索写作意图,挖掘语篇意义。

(1)运用剥水果图(Peer Fruit)分析文本语言,深挖写作意图。主阅读France is calling是一篇介绍法国旅行的说明文。文章的明线是关于法国的介绍,暗线则透露着作者鼓励各类旅行者来到法国旅行,呼应标题calling一词。在整个单元中,这个语篇的作用是帮助学生了解法国,能够分析不同需求的旅行者选择法国作为他们的旅行目的地。

剥水果图是帮助理解核心的思维图形,一般包括表皮(描述看到了什么)、深入表皮(遇到的困惑)、实质(不同的角度和观点)、核心(抓住内核形成结论)。在此阅读中,教师没有使用圆形的剥水果图,而设计法国地图轮廓形状(如图1所示),学生通过完成剥水果图的思维路径,进行了不断接近核心的探索。此阅读课中,同样以“表皮—深入—实质—核心”即注意、解释、练习、视角转换和提炼的思维路径,借助思维可视化工具串联整节课。

①表皮:教师呈现法国地图的轮廓,学生通过阅读,描述文本阅读看到了什么,回答What can tourists do in France? 并合作在轮廓外记录、补充。

②深入:教师在轮廓内画了一个更小的轮廓,学生明确问题,讨论作者是如何召唤游客的,即How does the author call you? 找出并分析关键的词句,并在两个轮廓间记录。

③实质:即这个语篇在召唤“谁”,完成此环节学生能明确对于大部分的旅行者来说,法国都是一个好选择。

④核心:在讨论中,学生不断明确In what ways is France calling you,即总结在介绍旅游地说明文中,客观信息和主观“说服”是缺一不可的。

(2)运用流程图(Flow chart)梳理碎片信息,分类归纳提升。拓展阅读The Leaning Tower of Pisa是一篇介绍意大利比萨斜塔的说明文。文本共三段,第一段简要介绍了比萨斜塔的基本信息,第二段介绍了斜塔的历史,第三段介绍斜塔倾斜的原因和应对措施。文章中出现了很多数字,是阻碍学生理解文本的最大难点。因此,教师鼓励学生使用改编的视觉流程图,对文本进行梳理。完成图示的过程,就是引导学生进行语言知识学习与重构的过程,是学生运用图示化分类和排列、归纳和总结的思维方式将文本内容视觉表征出来的过程。同时,也提供给其他学生提出质疑的机会,学生发现部分信息的错误,详见图2。

(3)运用韦恩图(Venn Diagram)联系前后文本,建立对比评价。在整个单元中,The Leaning Tower of Pisa这个语篇的作用还能帮助学生联系听力模块埃菲尔铁塔一文,比较两个文本,明确景点介绍文章的特征,并回答“如何选择景点制定旅行计划”这一单元大问题。通过韦恩图的信息梳理,学生进行比较,并分析、归纳和评价,将两个语篇中景点的基本信息和特别之处以视觉表征的形式呈現出来(详见图3)。通过直观地对比信息,学生进行分析和归纳,为后续的假期计划中景点选择和规划提供了可借鉴的思维路径。

3.有意义对话,建立主题联系,融入情境

语言的互动提供了思维发生的可能,但是值得注意的是,在不少阅读课堂中,无效的问答,没有让对话互动真实发生。真正的对话,应该能引发师生的共同思考,是复杂的互动生成的。在阅读教学中,对话是一种思维的外显形式,同样作为一种可视化工具,是发展学生思维的重要途径。对话连贯,则思维有逻辑;问题逐层深入,则思维有层次。

如使用Focus—Brainstorm—Categorize—Connect思维路径在France is calling一课的导入环节(如图4所示),进行旅游国家的头脑风暴,激活背景知识,通过分类的方法进一步使已知信息结构化,进而与新知进行联结,进入阅读文本的学习。在师生对话的过程中,将阅读内容和评价自然地与学生原有的标准、价值观念、态度联系起来,对阅读内容做出的评论性反应,也就是超越文本本身内容而对阅读内容做出批判性评价。

三、运用思维可视化工具在初中阅读教学中的注意点

思维可视化工具通过大问题引领、图示化思考、有意义对话,帮助学生在阅读的过程中形成思维路径的清晰认识,图示化对核心内容与关系之间的显性呈现,把繁杂的信息变简单,把静态的文字变动态,把隐形的路径变显性,把枯燥的阅读变有趣。但在教学中,也需要注意如下几个问题。

1.思维能力的培养循序渐进

思维的培养不是一蹴而就的,需要对学生进行系统的训练。在思维可视化工具运用中,需要循序渐进,不断将思维路径转化为学生自己的思维路径。

如在初中低段年级的阅读教学中,就关注从体验思维可视化工具,到形成思维习惯的过程,在教学中融入几种基本的思维可视化工具,从体验到形成习惯,培养思维品质。

2.思维模式的形成不止在课内

运用思维可视化工具的目的是希望学生能够形成结构化的思考,并真正提升自主阅读能力。除了教材与练习中的阅读,还需引导学生在课外阅读,使用合适的思维路径,根据不同文本的题材和体裁特征,分析内在逻辑,挖掘文本内涵,更好地完成语言的输入与基于理解的输出。

3.思维逻辑的内化要关注文化

运用思维可视化工具指导阅读教学时,形成的思维由于中西方文化的差异,教师设计的思维视化路径若有不妥之处,学生可以进行修正,从中加强对文化的关注。

运用思维可视化工具,激活学生思维,形成的思维可视化路径,不是教师的思维,也不是学生的思维,应是师生共同通过图示和对话构建的作者行文思维,所有的文本维习惯,提升思维品质的重要手段。教师应根据初中英语教学的实际,根据学生阅读的难点,积极探索和实践思维可视化工具在初中英语阅读教学中的运用,为思维路径提供支持,把英语学科核心素养的培养落到实处。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准[S],北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]刘濯源,思维可视化:减负增效的新支点 [J],中小学管理,2014(06).

[3]罗恩·理查德,马克·丘奇.思维可视化教学[M],北京:中国青年出版社,2022.