女性膀胱脱垂生物力学机制及其治疗策略

申吉泓,杨勋国

(昆明医科大学第一附属医院泌尿外科,云南昆明 650032)

女性膀胱脱垂是指膀胱向阴道前壁的膨出,其发生与盆底支持组织的损伤及功能障碍密切相关[1]。主要症状为阴道口有肿物脱出,可伴有尿失禁、排尿、排便及性功能障碍。在众多类型的盆腔器官脱垂中,膀胱脱垂最为常见[2]。世界卫生协会进行的一项绝经后女性雌激素替代治疗临床研究中发现,发生子宫脱垂者占14.2%,膀胱脱垂者占34.3%,直肠膨出者占18.9%[3]。国外一项多中心的研究显示,膀胱脱垂的发病率约34.3%[2],国内一项调查研究显示,北京成年已婚女性阴道前壁膨出的发病率高达41.6%[4],膀胱脱垂严重影响患者的身心健康,也给社会造成了巨大的医疗负担。目前针对前盆腔脏器脱垂的治疗方式众多,各类治疗方式虽然可在一定程度上改善病情,但总体治疗效果仍然不令人满意,还需从新的角度加强对膀胱脱垂的认识和研究。本文从生物力学角度分析人类盆底的生物力学特点,探讨膀胱脱垂与应力的关系,制定符合生物力学重建的治疗策略,以期更好地治疗女性膀胱脱垂。

1 目前对女性膀胱脱垂的认识及分类

人类对膀胱等盆腔脏器脱垂的认识并非一蹴而就,而是经过不断探索、不断实践和漫长历史发展的。直到进入20世纪中后期,人们对盆底解剖学及病理生理学有了更深刻的认识,盆腔脏器脱垂的治疗才获得相对快速的发展。1990年PETROS等[5]和LIEDL[6]提出了整体理论,1994年ASHTON-MILLER等[7]和DELANCEY[8]提出了“吊床理论”“三腔室”“三水平”理论指导盆底疾病治疗。根据DELANCEY[8]提出的“三腔室”“三水平”理论,将盆腔器官脱垂分为前盆腔缺陷、中盆腔缺陷和后盆腔缺陷来展开治疗,膀胱脱垂被认为是前盆腔缺陷,是由于耻骨宫颈筋膜(pub-cervical fascia,PCF)及其周围附着处的组织薄弱缺损造成的[9]。根据缺陷部位的不同将膀胱脱垂分为中央型膀胱脱垂、侧向膀胱脱垂和顶端膀胱脱垂。

2 女性膀胱脱垂的治疗现状及问题

目前,针对前盆腔缺陷——膀胱脱垂的治疗主要包括非手术治疗和手术治疗。非手术治疗主要有生活方式干预:包括减重、戒烟、治疗便秘和咳嗽,减少使盆底压力增加的活动等和盆底肌锻炼(pelvic floor muscle exercise,PFME)、生物反馈电刺激、子宫托。

手术治疗分为重建手术和封闭性手术。重建手术的目的是尽可能恢复盆腔脏器的解剖生理位置,属于生理性修复,而阴道封闭术或半封闭术是将阴道管腔部分或全部关闭从而使脱垂的器官(膀胱)回放至阴道内,属于非生理性修复[10-11]。根据DELANCEY[8]的三腔室、三水平理论,膀胱脱垂属于前盆腔缺陷。前盆腔缺陷又分为中央型缺陷和侧方缺陷。对于中央型缺陷可行传统的阴道前壁修补术和特异部位修补术;对于侧方缺陷,可行各种路径的阴道旁修补术,还可使用植入合成网片的经阴道前壁修补术来治疗膀胱脱垂。

SOHBATI等[12]的研究中提到阴道前壁修补术是一种纠正阴道前壁膨出的手术,由KELLY于1913年提出。传统观点认为,膀胱脱垂是阴道前壁支持结构拉伸或变薄,导致膀胱和尿道膨出至阴道内。阴道前壁修补术则是基于该假说通过折叠缝合阴道前壁筋膜组织来加强其对膀胱、尿道的支撑力,从而纠正阴道前壁膨出、治疗膀胱脱垂。然而研究显示,单纯筋膜折叠缝合的阴道前壁修补术后1~2年的成功率较低,仅34.5%[13],不能有效、持久的解决症状。特定部位缺陷修补术是利用患者盆底支持组织的韧带、筋膜和阴道黏膜为修复材料,结合患者盆底缺陷特点,分区域对特定部位缺陷进行修补。经阴道植入网片的阴道前壁修补术是通过植入合成网片、重建耻骨宫颈筋膜的吊床样结构,以纠正和修复前盆腔脏器脱垂。其优势是对前盆腔的中央缺陷和侧方缺陷能形成良好支撑,手术成功率较单纯筋膜折叠缝合术有所提高。一项随机对照研究提示,术后1年成功率可达88.1%[14],但受术者技巧影响较大,且存在较多并发症,主要包括网片暴露、侵蚀、挛缩、性交痛以及排尿困难等,网片暴露率约12%[15],性交痛发生率约9%[16]。

这些理论及手术方式基本构成了目前治疗前盆腔脏器脱垂的理论指导及方式。虽说这些手术方式都在一定程度上改善了病情、缓解了症状,但就手术疗效、术后复发率、并发症等方面来看,仍然不令人十分满意。尤其目前盆腔脏器脱垂一般根据盆腔器官所属不同腔室进行诊治,没有大盆底的整体治疗理念,依然是“觉得哪里缺陷补哪里”。在这种就症状学治疗而非病因学治疗的理论模式影响下,盆底疾病的诊疗水平相对发展缓慢,那么如何突破发展瓶颈获得快速提高?这就需要我们打破现有理论基石,从新的角度思考膀胱等盆腔脏器脱垂的病因,做第二曲线创新,找到膀胱脱垂治疗的“元起点”,实现创新突破。世间万事万物都受到力的作用,在各种力的相互作用下而实现平衡,将“力”作为分析膀胱等盆腔脏器脱垂的“元起点”,探讨人类盆底的生物力学特点,研究膀胱脱垂与应力损伤的关系,从而制定符合生物力学重建的诊疗策略,或许可以实现突破创新,获得更好的治疗效果。

3 女性盆底生物力学特征及膀胱脱垂的生物力学病因机制

3.1 女性盆底生物力学特征人作为直立行走的哺乳动物,从爬行向直立行走的进化过程中,为了维持盆腔器官在不同功能状态下正常生理位置而发生了力学适应性改变[17-18],盆腔器官生物力学特征发生了明显变化,以更好的适应直立行走时盆腔脏器的生物力学平衡。

人类骨盆是前方半开放,后方闭合的坚固支撑结构,是承接躯干和下肢之间的骨性枢纽,发挥着支持躯干和保护盆腔脏器的重要作用,也是胎儿娩出时必经的骨性产道[19]。与类人猿相比,人类女性骨盆更加扁宽,耻骨弓角度更大,不仅利于直立行走力量的传导,也有利于胎儿娩出[20],耻骨联合相对更短而厚实,耻骨上支接近于水平,耻骨降支更长并成一定的倾斜角,髂骨相对更加扁宽,骶尾骨向内弯曲形成一个显著的骶尾曲[21],形成盆腔脏器有力的支撑点[22]。这些变化使人类骨盆力学承载性能更强,也有利于直立行走盆腔脏器的力学转移,维持盆腔脏器生物力学平衡[22]。

女性盆腔主要包括膀胱、尿道、子宫、卵巢、阴道、直肠及其附属结缔组织。正常情况下,盆腔器官通过盆内筋膜、韧带等结缔组织相互联系,彼此支撑,维持着器官形态位置的稳定。从整体上看,盆腔器官受到自身重力、腹腔压力、骶尾骨的支持力、耻骨的支持力、盆底肌群、筋膜的支持力,在这几种力的共同作用下,维持着盆腔器官的生物力学平衡。从内部上看,膀胱和尿道前壁通过致密纤维结缔组织与耻骨紧密相连,位置相对固定,膀胱后壁及底部紧靠阴道上部,阴道紧靠直肠,直肠紧靠骶尾骨,形成良好支撑[23],同时盆底肌对膀胱颈、尿道中上段也形成支撑。膀胱的受力可通过组织间良好的力学转移作用于骶尾骨、耻骨、盆底肌群而维持生物力学的平衡。子宫在盆内筋膜、韧带作用下保持着前倾前屈位,生物力学轴向指向骶尾骨。会阴体作为盆底肌肉群的一个“锚定点”,通过阴道后壁对阴道中下段形成有力支撑,进而对膀胱、尿道形成支撑,是盆底的重要“稳定器”,对于维持阴道形态至关重要[24]。在肛提肌、盆内筋膜、会阴体共同作用下,阴道上2/3与下1/3形成生理折角,直立位时大约90°~100°,同时,阴道上段与子宫颈形成良好“互锁”结构,可有效防止盆腔器官脱出(图1A)。盆腔器官之间的相互作用维持了器官内在的力学稳定性。

3.2 膀胱脱垂的生物力学病因机制膀胱等盆腔脏器脱垂的病因是多方面的,主要与妊娠、经阴道分娩、年龄、雌激素水平下降、慢性腹压增加、肥胖、手术史、神经病变等因素有关[25-27],而且往往是由多种因素共同作用导致了盆底肌肉、神经、筋膜等结构的损伤或功能障碍,使得盆底力学支撑性能减弱,而骶尾骨、耻骨属于骨性结构,提供的支持力相对稳定,相对变化的主要是腹腔压力,盆底肌群、筋膜、韧带提供的支持力,当多种损伤因素共同作用导致盆底肌群、筋膜、韧带损伤薄弱,提供的支持力减弱,而腹腔压力又增加时,盆底生物力学平衡被打破,膀胱整体力学轴向改变,指向阴道外口,从而出现膀胱脱垂(图1B)。

3.2.1妊娠和经阴道分娩 妊娠和经阴道分娩是最重要的危险因素[26,28-29]。妊娠期间逐渐增大的子宫、胎儿会持续对盆底支撑结构产生巨大压力,导致盆底肌肉、神经、结缔组织持续受压,肌纤维受损、肌张力减退、去神经化损伤。经阴道分娩时,在巨大的腹腔压力及子宫收缩力的作用下,可能会对盆底的肌肉、神经和结缔组织造成直接或间接损伤。损伤的严重程度与胎儿头部、母体骨盆形态以及分娩过程中产道受压的程度、时间密切相关。REMPEN等[30]对42例枕前阴道自然分娩妇女的研究发现,分娩过程中胎头和盆底的平均压力峰值为(238.2±82.4)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),1例患者的最大压力值为403.0 mmHg。为了胎儿娩出,产道需要经过极度扩张,胎头的直径可能会超过阴道扩张后可以恢复的极限,在巨大腹压下,这种超负荷的拉伸会导致盆底肌肉、盆筋膜腱弓撕裂损伤。尤其是在第二产程时,胎头由宫颈娩出进入阴道,阴道上段与中下段在盆膈位置处存在自然生理角度,胎头需要经过俯屈和仰伸才能娩出,在这个过程中,肛提肌、盆内筋膜、韧带等结缔组织、肛提肌裂孔都受到不同程度的撕裂,如果产道扩张不充分或是产程过长,分娩时会阴体及肛门外括约肌也极易被撕裂,部分患者行会阴侧切也会造成会阴体及肛门外括约肌裂伤。经阴道分娩产生的巨大机械压力也会对盆底神经造成损伤,导致盆底肌去神经化损伤、神经肌肉功能障碍、肌肉萎缩、肌力下降。众多盆底支撑结构损伤后,其力学支撑性能减弱,而腹压又增加,导致整个盆底支撑结构发生力学失衡,力学轴向改变,从而发生盆底应力功能障碍性疾病。在盆腔脏器支持性研究(pelvic organ support study,POSST)中,产次的增加与脱垂的进展有关[31]。经产妇发生盆腔脏器脱垂的概率随着产次的增加而增大,每次阴道分娩时,脱垂的风险将增加1.2倍[31]。

3.2.2年龄及绝经状态 老年妇女是膀胱脱垂的高危人群,年龄是膀胱脱垂的一个危险因素[32]。WEEMHOF等[33]研究发现,随着年龄的增长,盆底肌(pelvic floor muscle,PMF)萎缩变薄、收缩力降低、肛提肌裂孔直径增加。女性从40岁左右开始,骨骼肌质量和强度总体下降[34]。从40岁到80岁,女性继续失去其肌肉质量的30%~50%[34]。盆底肌主要失去的是“快收缩”的Ⅱ型肌纤维,而Ⅱ型肌纤维主要是在腹压增加的情况下,快速收缩应对腹压增加以维持盆底的正常形态和功能。随着年龄增长,雌激素水平下降,盆底结缔组织成纤维细胞减少而胶原纤维增多,胶原代谢转换变慢,逐步纤维化,使得盆底支撑结构弹性降低,力学性能减弱,在腹压增加的情况下,难以维持盆腔器官的生物力学平衡,从而导致膀胱脱垂的发生。

3.2.3肥胖(体质指数) 研究表明,体质指数的增加与盆腔脏器脱垂有关[2],肥胖是膀胱脱垂的危险因素之一[35]。肥胖导致人体骨盆前倾、重心前移、腹腔压力变大,盆底组织长期受到挤压,导致盆底肌肉、筋膜、韧带等支持结构长期受应力和牵拉作用而变得薄弱,力学支撑性能减弱,难于维持盆腔器官的生物力学平衡[36-37]。GIRI等[38]发表的Meta分析结果显示与正常体重的女性相比,超重和肥胖女性发生盆腔脏器脱垂的风险比分别为1.36和1.47。

3.2.4慢性腹压增加 引起慢性腹压增加的因素有长期便秘、慢性呼吸道疾病及长期负重。WARD等[39]发现长期便秘会导致盆底及肛周区域向下移位,便秘患者在排便时会对盆底产生很大的压力。慢性腹压增加使得盆底肌肉、筋膜、韧带等支持结构长期处于应力状态而变得薄弱[27],力学支撑性能减弱,导致盆腔器官生物力学失衡。

4 基于生物力学重建的治疗策略

目前国内外学者也逐步开始运用生物力学来探究盆腔脏器脱垂的病因机制,但仍未将生理性生物力学重建理念应用于实践来解决盆腔脏器脱垂的问题。针对膀胱脱垂应力损伤特点,以生理性生物力学修复重建为指导思想,设计手术治疗策略,尽可能修复盆腔脏器生物力学轴向,恢复盆底生物力学支撑,或许能取得令人满意的治疗效果。故针对女性膀胱脱垂,提出我们的诊疗策略。

对于症状轻微的患者,我们首先推荐的是生活方式干预和盆底肌锻炼。盆底肌锻炼可以加强薄弱的盆底肌肉的力量和协调性,增强盆底支持力,改善盆底功能。荟萃分析表明,盆底肌锻炼能改善轻度POP患者的症状及严重程度,降低分度,延缓疾病进展[40]。

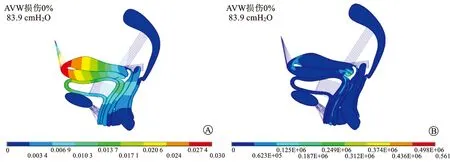

团队前期研究发现,膀胱尿道前壁通过致密纤维结缔组织与耻骨相连,位置相对固定,活动度较小,腹压增加时,膀胱后顶壁、后壁受力明显,活动度较大(图2)。当膀胱颈后壁支撑结构薄弱,腹压增加时,膀胱颈后壁先塌陷,膀胱颈口关闭不严,易发生压力性尿失禁,而随着脱垂严重程度加重,膀胱后壁最低点明显低于尿道内口,尿道弯曲打折,常合并排尿困难,针对不同程度脱垂,治疗方案也不尽相同。

A:仰卧位Valsalva腹压载荷作用下,膀胱顶壁和后壁变形较大;B:膀胱后壁对阴道前壁受力明显;AVW:阴道前壁;蓝色至红色颜色变化表示形变及应力相应增加。

对于盆腔脏器脱垂量化分度法(pelvic organ prolapse quantitation,POP-Q)分度为Ⅰ、Ⅱ度合并压力性尿失禁(stress urinary incontinence,SUI)的膀胱脱垂患者,我们改进了手术方式,取名为“单支”(图3A),将网片设计成倒“T”字型,中间主体部分增宽,受力重心整体后移,使得网片从膀胱颈后壁尽可能无张力放置到尿道中段,有效恢复了腹压增加时膀胱颈后壁的力学支撑。并使用3-0的倒刺线折叠缝合膀胱阴道间组织,耻骨宫颈筋膜,加强膀胱颈后壁的力学支撑。同时,我们以生物力学修复为思想,以“一巢、三锁、一桩”为模式行后盆底修复重建。“一巢”:修复提肌板,重建后穹隆。于Deno氏间隙两侧使用2-0的鱼骨线“回”字型缝合提肌板—阴道后侧壁—肛提肌束—阴道后壁顶端,由深至浅缝合2~3层,收缩拉紧鱼骨线,使阴道后壁顶端形成一个“坎”,加强了阴道后穹隆的支撑,恢复了子宫颈和阴道顶端的“互锁”结构,有利于盆腔整体力学稳定。“三锁”:“第一把锁”使用鱼骨线垂直褥式缝合阴道后壁及部分肛提肌,重建阴道上段形态直径;“第二把锁”重建肛提肌裂孔,使用鱼骨线“井”字(两水平褥式+两垂直褥式)紧密缝合至盆膈平面,缩小肛提肌裂孔,恢复阴道力学轴向;“第三把锁”使用鱼骨线连续缝合肛门外括约肌浅层、皮下层,修复肛门外括约肌。“一桩”:重建盆底支撑桩基-会阴体,从盆膈下平面使用2-0鱼骨线由深至浅“外八”缝合2层,再做两个水平褥式缝合,彻底加固会阴体。

对于POP-Q分度为Ⅲ度及以上膀胱脱垂患者,我们采用改进“全盆”修复重建(图3B),将网片设计成“工”字型,整体受力面积更大,可以从宫颈前缘放置到尿道中段,同时使用3-0的倒刺线折叠缝合膀胱阴道间组织,耻骨宫颈筋膜,加强膀胱颈后壁的力学支撑。后盆修复要点同“单支”手术。通过修复肛提肌,缩小肛提肌裂孔,重建会阴体,修复肛门外括约肌,恢复阴道力学轴向和生理曲度,尽可能修复盆底整体力学支撑,提高手术整体疗效。本团队自2018年开展生理性盆底重建手术以来,累计完成1 020例盆底重建术,治愈率达93.7%,改善率达4.4%,整体效果良好,当然更远期的疗效还需进一步随访调查,以得到更为客观的数据。

5 展 望

盆腔器官是在骨盆、肌肉、筋膜、韧带的协同作用下维持着整体的力学平衡,当力学平衡被打破时,则有可能出现盆腔器官的形态、位置及功能的异常。女性膀胱脱垂本质是一种力学失衡,恢复其生物力学平衡是修复的关键。目前,生物力学重建是治疗膀胱脱垂的一个新方向,以生理性生物力学修复为指导思想,制定符合生物力学重建的治疗策略,或许可以取得较为理想的治疗效果。