关于结构实体钢筋保护层厚度检测结果代表性、检测结论科学准确性的探讨

朱海良,张杰,李新春

(重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司,重庆 400016)

0 引言

混凝土保护层是指结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,钢筋保护层厚度是指结构构件最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外边缘到混凝土表面的最小距离。钢筋保护层厚度满足设计要求是混凝土碳化和脱钝、避免钢筋锈蚀、握裹层混凝土对受力筋的锚固、结构构件承载力的重要保障。笔者在钢筋保护层厚度检测报告的检查中发现不同检测机构对《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 附录E 第E.0.2 条“对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3 点取平均值”、第E.0.5 条第3 款“每次抽样检测结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录E.0.4 条规定允许偏差的1.5 倍”存在不同理解。某些报告已用于工程质量验收,由于检测结果无代表性、检测结论无科学准确性,给已验收工程结构构件的耐久性、握裹层混凝土对受力筋的锚固、承载力留下了安全隐患,本文就如何确保用于混凝土结构子分部工程施工质量验收的结构实体钢筋保护厚度检测结果代表性、检测结论科学准确性进行分析探讨。

1 钢筋保护层厚度检测结果代表性的探讨

混凝土结构子分部工程施工质量验收规定结构实体钢筋保护层检测结果应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015附录E 的要求,该附录第E.0.2 条“对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位测量3 点取其平均值”,在其条文说明中也明确了“有代表性的部位”是指该处钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的部位,但在实施过程中出现了不同理解,从而导致了不同检测结果的出现。

1.1 非悬挑类构件(梁、板)钢筋保护层厚度检测结果代表性的探讨

目前,不同检测机构对“非悬挑类构件(梁、板)纵向受力钢筋代表性的不同部位3 点”有3 种不同理解:①构件底部两端支座处、跨中位置3 点取其平均值;②构件底部跨中随机相邻间距3 点取其平均值;③构件底部跨中、距跨中0.3l位置3 点取其平均值。在混凝土结构施工过程中,由于工人踩踏、浇筑振捣、混凝土自重等因素的影响,绑扎不牢的保护层垫块、马登铁会发生移位,从而造成同一根钢筋不同部位的保护层厚度有较大差异,非悬挑类构件跨中附近的钢筋保护层厚度通常偏薄。某工程现浇板设计钢筋保护层厚度15 mm,现场检测时发现大量板跨中钢筋存在锈迹或露筋,笔者按照三种理解选取了5 块代表性现浇板进行了钢筋保护层厚度检测,检测结果见表1。

表1 五块现浇板6 根钢筋不同部位的保护层厚度检测结果

分析表1 可知,第①种理解的检测结果合格率为100%,第②种理解的检测合格率为0%,第③种理解的检测结果合格率100%;不同理解下的检测结果及合格率相差甚远,从而可能造成钢筋保护层厚度检测结论的误判。

结构设计的钢筋保护层厚度是结构构件耐久性、握裹层混凝土对受力筋的锚固性能及承载力的重要保障,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 附录E 第E.0.2 条的条文说明阐明了“有代表性的部位”是指该处钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的部位”,据此可知非悬挑类构件底部纵向受力筋代表性不同部位可取受力钢筋锚固作用力较大处和跨中弯矩最大处。根据结构力学知识对两端为固定支座构件(梁)在均布荷载q 作用下,握裹层混凝土对纵向受力钢筋锚固作用力最大位置推导如下:

图1 两端固接梁在均布荷载作用下的弯矩图

弯矩为0 的位置为握裹层混凝土对纵向受力钢筋锚固作用的起点位置,也是握裹力最大位置,设此处距梁左端的距离为x,则此处根据受力平衡有:

考虑到支座不是完全固接,弯矩零点至跨中的距离偏大一些,且为方便现场取值,梁底纵筋锚固段保护层厚度宜在距离跨中约0.3 倍计算跨度处(距离端部约1/5 计算跨度处)和跨中位置进行检测。

1.2 悬挑类构件(悬挑梁、板)钢筋保护层厚度检测结果代表性的探讨

目前,不同检测机构对“悬挑类构件(悬挑梁、板)纵向受力钢筋代表性的不同部位3 点”有3 种不同理解:①“构件上部支座处、跨中、悬挑端点位置3 点取其平均值”;②“构件上部支座处相邻位置3 点取其平均值”;③“构件上部支座处、1/4跨、跨中位置3 点取其平均值”。

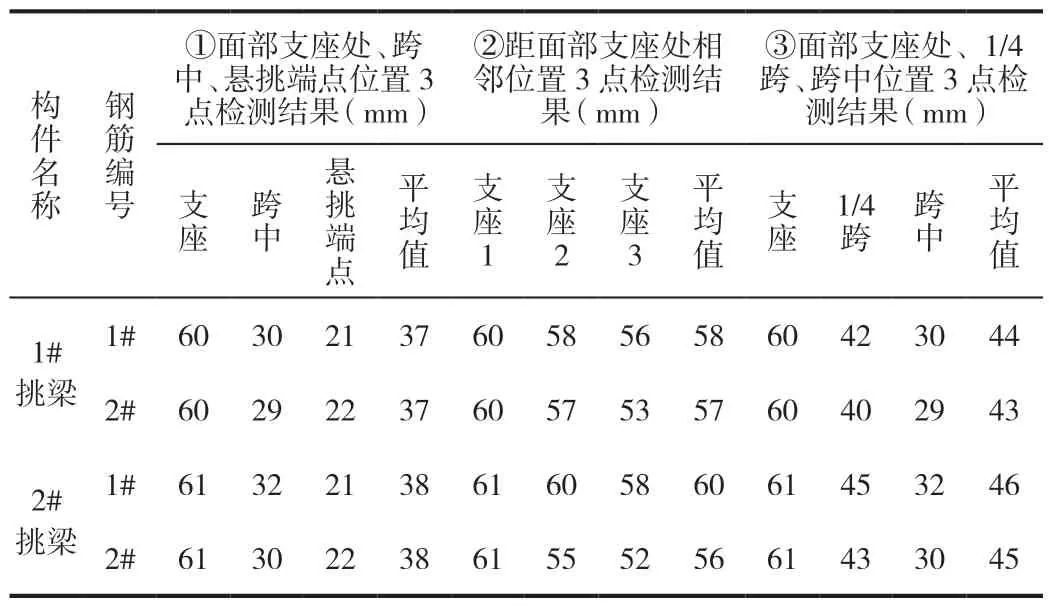

与本文“1.1 条”混凝土施工对钢筋保护层的影响因素同理,悬挑类构件端部支座附近顶部纵向钢筋保护层厚度偏大对结构受力影响最为显著。某工程悬挑梁设计钢筋保护层厚度为20 mm、箍筋直径为8 mm,笔者按照三种理解选取了5 根具有代表性的挑梁进行了钢筋保护层厚度检测,检测结果见表2。

表2 五根挑梁顶部纵向钢筋保护层厚度检测结果

分析表2 可知,第①种理解的检测结果合格率为100%,第②种理解的检测合格率为0%,第③种理解的检测合格率为0%;不同理解下的检测结果及合格点率均存在不同,从而造成钢筋保护层厚度检测结论的误判。

根据结构力学可知悬挑构件固定端弯矩最大、剪力最大,握裹层混凝土对钢筋的握裹力也最大,结合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 附录E 第E.0.2 条“有代表性的部位”的解释,对于悬挑构件代表性的不同部位应选在端部支座上表面的不同部位,测量3 点取其平均值。但考虑施工过程中钢筋垫块一般距挑梁端部200 mm 开始设置,临近挑梁固定端的箍筋绑扎可能脱落而对纵向受力钢筋保护层厚度造成影响,建议悬挑类构件有代表性的3 个不同部位选取方式为:距锚固端约200 mm 且避开横向箍筋为第1 点,在其相邻1 倍箍筋(或横向筋)间距、2 倍箍筋(或横向筋)间距位置为第2点、3 点。

2 检测结论科学准确性探讨

混凝土结构子分部工程施工质量验收规定,结构实体钢筋保护层检测结果应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015 附录E 的要求,该附录第E.0.5 条第3 款“每次抽样检测结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录E.0.4 条规定允许偏差的1.5 倍”,在实际工作中对“检测结果”存在两种不同理解,一种理解是每根钢筋3 点的平均值,另一种理解是每根钢筋的单点值,两种理解可能造成检测结论完全不同。

以本文表1 中第③种理解“跨中、距跨中0.3l位置3 点检测结果”为例,以每根钢筋代表性不同部位3 点平均值统计的合格率为100%,若以3 点平均值为检测结果统计检测结果最大偏差,则检测结果最大偏差均未超过本规范附录E.0.4 条规定允许偏差的1.5 倍,应判定纵向受力钢筋保护层厚度合格;但以每根钢筋的单点值为检测结果统计检测结果最大偏差,则跨中纵向受力筋保护层厚度均严重超过允许偏差的1.5 倍,应判定为不合格;跨中纵向受力钢筋保护层均严重偏薄,从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀方面分析,该钢筋保护层厚度已严重影响了结构构件的耐久性及握裹层混凝土对纵向受力钢筋的锚固作用。

同理,若纵向受力钢筋保护层厚度存在大量单点值严重超过本规范附录E.0.4 条规定允许偏差的1.5 倍,但以3 点平均值为检测结果统计合格点率及最大偏差均满足本规范的要求而判定合格的话,此检测结论为漏判,会给结构耐久性和承载力造成安全隐患。

由以上分析可知,“每次抽样检测结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录E.0.4 条规定允许偏差的1.5 倍”中的检测结果应理解为“每根钢筋的单点检测结果”,并以此结果进行统计分析及结论判定更为科学准确,更能确保结构构件耐久性、混凝土对钢筋的握裹力和结构构件的承载力。

3 结语

综上所述,混凝土结构子分部工程施工质量验收的结构实体钢筋保护层厚度检验中,为确保检测结果代表性、结论科学准确性,笔者认为应按如下方法确定代表性的不同部位及检测结论:

1)代表性部位的选择:非悬挑类构件纵向受力钢筋保护层厚度代表性的不同部位3 点宜选择跨中、距跨中0.3l位置进行测量,并以3 点平均值统计合格率;悬挑类构件纵向受力钢筋保护层厚度代表性的不同部位3 点宜选择距锚固端约200 mm 且避开横向钢筋为第1 点,在其相邻1 倍箍筋(或横向筋)间距、2 倍箍筋(或横向筋)间距位置为第2 点、3 点进行测量,并以3点平均统计合格率;

2)“每次抽样检测结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录E.0.4 条规定允许偏差的1.5 倍”中的“检测结果”应理解为“每根钢筋的单点保护层检测结果”,并以此结果进行统计分析及结论判定。

——勉冲·罗布斯达